Правящие элиты - проблема национальной безопасности России

Автор: Ильин Владимир Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: От главного редактора

Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.

Бесплатный доступ

ID: 147109874 Короткий адрес: https://sciup.org/147109874

Текст ред. заметки Правящие элиты - проблема национальной безопасности России

Таким образом, бессмысленно и крайне опасно сводить проблемы национальной безопасности к вопросам территориальной целостности и военной мощи. История учит тому, что ее главные угрозы таятся внутри, а не снаружи1. Ключевым фактором национальной безопасности является отсутствие адекватной реакции со стороны правящей элиты на длительное, нарастающее недовольство населения динамикой уровня жизни и решением вопросов социальной справедливости в обществе, что рано или поздно приводит к социальному взрыву. «Подпитывается» ли это социальное недовольство геополитическими конкурентами, насколько международная политическая ситуация вносит коррективы во внутреннюю политику государства и т.д. – всё это вопросы крайне важные, но второстепенные. И в этом смысле главная роль в обеспечении национальной безопасности заключается в эффективности государственного управления именно по вопросам организации внутренней жизни в стране, а если выразиться более точно – в эффективности действий правящей элиты по удовлетворению важнейших потребностей населения в повышении качества жизни и в социальной справедливости.

Характеризуя современную властвующую элиту в России, многие эксперты не стесняются в выражениях, что само по себе свидетельствует о затяжном кризисе

Если в 2012 г. (первый год третьего президентского срока) контекст выступления Президента перед Федеральным Собранием был достаточно мягким – речь шла о длительном существовании проблем и необходимости активизировать усилия по их решению, то в последующих Посланиях Федеральному Собранию всё чаще фигурируют такие фразы, как «Давайте посмотрим на эти проблемы ещё раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени» (2013 г.), «Все всё уже понимают, что надо делать, надо только начать это делать» (2014 г.) и «Мы уже сколько лет об этом говорим? А воз и ныне там» (2015 г.). Таким образом, отчетливо проявляется неудовлетворенность В.В. Путина ходом реализации поставленных в 2012 г. задач и приоритетов, а по сути – неэффективностью государственного управления. Ощущается то, что глава государства вынужденно мирится с некомпетентным исполнением его указов.

(Источник: Ильин В.А. Эффективность государственного управления и накапливающиеся проблемы социального здоровья // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – №6 (42). – С. 26.)

государственного управления2. Глава государства также неоднократно обращал внимание на недостаточную степень эффективности российских чиновников, их бездействие на фоне усиливающихся социальных проблем.

Актуальность вопроса повышения эффективности государственного управления по решению внутренних задач усугубляется хаотичностью мировых процессов и всё более усиливающимися темпами глобальной конкуренции. Заявив о себе как об одном из ключевых игроков на международной политической арене и подтверждая этот статус последующими действиями3, Россия приняла на себя и историческую ответственность перед миром за формирование адекватного ответа назревающим глобальным проблемам, а также роль полноправного участника геополитической конкуренции с ведущими мировыми державами. После краха СССР появление еще одного конкурента не могло не восприниматься «в штыки» геополитическими противниками России. Развернувшаяся на этом фоне гибридная война, с одной стороны, показала, что они действительно боятся возрождения России из небытия 90-х, с другой стороны, многократно увеличила актуальность вопросов эффективности государственного управления во внутренней жизни в России, сделав их важнейшим оружием глобальной конкуренции.

«История повторяется, – как отмечал классик немецкой философской мысли Г. Гегель, – и повторяется она до тех пор, пока люди не усвоят уроки, которые они должны извлечь из истории».

100 лет назад неразрешимые противоречия и геополитические амбиции ведущих мировых держав привели к началу Первой мировой войны, в которую оказались вовлеченными 34 из 56 суверенных государств4.

За прошедшие 100 лет мировая цивилизация вышла на качественно новый уровень своего развития. Технологический прогресс изменил социальную и демографическую структуру общества, вывел на новый уровень качество жизни населения, привел к обострению новых глобальных угроз (таких как новые заболевания, прежде всего, касающиеся психического здоровья, угроза ядерной войны, исчерпание природных ресурсов и т.д.).

Однако, хотя вся мировая цивилизация и каждое отдельно взятое государство в корне отличаются от своих аналогов 100-летней давности, есть в них много схожего – то, что позволяет проводить исторические параллели и извлекать уроки из прошлого.

Сегодня мир также терзаем противоречиями: Россия ищет пути снижения международной конфронтации путем установления единых для всех правил ведения внешней политики, но ей противостоит рост геополитических «аппетитов» США на ближнем Востоке и в Европе, вследствие которых актуализировалась проблема международного терроризма и неконтролируемого наплыва беженцев в странах Старого Света, повлекшего за собой не только социальный, но и культурный и политический кризисы. Всё это сопровождается еще более комплексными угрозами, связанными с непредсказуемостью и хаотичностью мировых событий, ставящих всё более сложные вопросы перед капиталистической системой, господствующей в развитых странах.

После «успешной» реализации стратегического плана по развалу СССР5, являвшегося во второй половине XX века одной из двух самых мощных держав мира, США фактически стали монополистами в диктате своей политической, экономической и идеологической воли6. Политика двойных стандартов и военные вмешательства США во внутренние дела суверенных государств стали регулярным явлением. «Неоконсерваторы, которые после терактов 11 сентября 2001 года получили в свои руки все рычаги внешней политики Вашингтона, исходили из того, что в относительно короткий исторический срок (лет за десять) им удастся подавить всех основных конкурентов на планете экономически, финансово, а кое-где – и военным путём. После этого США смогут сохранить свою «империю доллара», продолжая ограбление всего остального мира»7.

Однако по мере распространения по миру неолиберальной модели капитализма «накапливались и все больше проявлялись ее собственные противоречия и диспропорции – прежде всего рост имущественного неравенства и порожденное этим постепенное сокращение спроса на производимые товары»8. Уже через несколько лет американской гегемонии стали проявляться признаки того, что доминирующая держава, с ее экономической, управленческой, духовно-ценностной системой, неспособна играть роль единоличного лидера: «США надорвались из-за необходимости постоянно вести несколько войн»9.

В 2007 г. Россия напомнила об опасностях однополярного мира и снова заявила о себе как о равноправном международном партнере10. В 2008 г. зависимость мировой экономики от экономики США привела к тому, что ипотечный и банковский кризис в Штатах (начавшийся еще в 2007 г.) перерос в глобальный финансовый кризис, который показал, «что способности либеральных элит контролировать ситуацию ограниченны, а их ресурсы исчерпываются»11.

Сегодня ведущие зарубежные и отечественные ученые предрекают трудные времена для капитализма, которые могут завершиться его глобальным кризисом. При этом они акцентируют внимание на следующих тезисах:

-

1. «В мире накапливаются причины для кризиса именно структурного, т. е. неразрешимого в пределах стандартных политических и инвестиционных решений наших дней… Капитализм не сможет процветать, если институты не будут реформированы, занятость – восстановлена, а экологические, относящиеся к здравоохранению и другим сферам проблемы – так или иначе решены…»124

-

2. «До глобального финансового кризиса 2008 года некоторые идеи, такие как гипотеза эффективного рынка или «великое смягчение», были живее всех живых. Их сторонники главенствовали в мейнстриме экономической науки… Результатом этого стало возникновение глобальной экономики, где и домохозяйства, и целые страны жили не по средствам…Очевидно, что с экономической наукой что-то сильно не так. Громадный финансовый кризис разворачивался на глазах у представителей экономической науки, и все-таки большинство из них не замечало ничего необычного... Идеи, которые вызвали кризис и были – хотя бы на короткое время – погребены им, снова оживают и пробивают себе

-

3. «Во втором десятилетии XXI в. не только в России, но и во многих странах мира обозначилась потребность в гуманистическом повороте наук о человеке и обществе, который выражает потребность в гуманистическом векторе эволюции самого общества»14.

-

4. «Внезапно мы обнаруживаем, что в двух ведущих странах капиталистической мир-системы социализм не только воскрес, но и выставил себя в качестве мощной политической альтернативы господствующему либеральному мейнстриму... Либеральный «конец истории» закончился слишком быстро. И если эта волна не дошла ещё до нас, то лишь потому, что и наш либерализм, и наш капитализм весьма специфичны, а наш политический процесс далёк от игры по правилам западного мира. Но закрыться от революции идей невозможно, и несомненно, что скоро поступь нового социализма мы услышим и в России»15.

путь на поверхность. Если мы не убьем эти зомби-идеи раз и навсегда, в следующий раз они принесут еще больше страданий»13.

Столкновение капиталистической и социалистической парадигм развития выражается в обострении геополитической конкуренции и сопровождается напряженностью международной политической обстановки, периодически возникающими затяжными и кратковременными локальными вооруженными конфликтами, вспыхивающими в разных странах мира революциями. Наличие ядерного оружия, делающего мировую войну бессмыслен- ной, поскольку «в глобальном конфликте не может быть победителя»16, является, пожалуй, главным барьером, препятствующим развязыванию третьей, на этот раз ядерной, мировой войны.

Однако бесперспективность ядерной войны не означает полное отсутствие военных действий, а лишь «диктует» форму их проведения. Сегодня война между ведущими мировыми державами ведется в гибридной форме, посредством информационных ресурсов, с обращением к общественному сознанию. Таким образом, глобальная конкуренция стран происходит на фоне проблем, аналогичных тем, которые 100 лет назад привели к Первой мировой войне. Разница лишь в том, что в начале XXI в. геополитическое соперничество развивается на качественно новом уровне – технологическом, экономическом, политическом и т.д.

Поэтому сегодня для всех государств мира, и прежде всего ключевых игроков, от действий которых зависит дальнейшее развитие событий на международной политической арене (таких как США, Китай, страны Евросоюза, Россия, Индия), как никогда актуальна задача поиска исторических параллелей, необходимых для эффективного извлечения уроков истории.

Некоторые причины Русской революции 1905 – 1917 гг.

Первая мировая война вошла в историю как одна из самых кровопролитных и жестоких войн17. Для многих стран участие в ней стало «последней каплей», переполнившей чашу накапливавшихся внутренних противоречий, от которых страдали прежде всего широкие слои населения. В послевоенные годы во многих странах Европы и мира прокатилась волна революционных движений, которые открыли новую эпоху, именуемую историей новейшего времени. Не исключением стала и Россия, которая, как отмечают некоторые эксперты, в Первой мировой потеряла больше всего18.

«Русская революция перевернула не только Россию, она радикально изменила весь мир. И тот мир, который мы видим вокруг нас, просто немыслим был бы без нее, как мир XIX столетия – без французской революции»19.

Русская революция, начавшаяся в 1905 году с расстрела императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном, была обусловлена как международным положением России, так и накопившимися противоречиями внутри самого российского общества. В конце XIX – начале XX в. Российская Империя, несмотря на тенденцию роста общего объема промышленного производства, существенно уступала по данному показателю ведущим странам Запада (табл. 1).

Главная проблема России заключалась в огромном отставании от западных стран по уровню и качеству жизни населения. К концу XIX в. сельские сословия составляли около 77% населения страны (табл. 2). При этом «российский крестьянин был далек от европейского наследственного землепользователя. Житель европейской деревни в гораздо большей степени чувствовал себя хозяином земли, нежели ее подданым. А такая деревня шла навстречу более глубоким изменениям всего общества, его превращению в городское, рыночное… Даже после отмены крепостного права, на пороге ХХ века, идея наследственного землепользо-

Таблица 1. Доли в мировом промышленном производстве

|

Страна |

1881–1885 г г . |

1896–1900 г г . |

1913 г. |

|||

|

В % |

В % от вклада лидера (США) в мировое промышленное производство |

В % |

В % от вклада лидера (США) в мировое промышленное производство |

В % |

В % от вклада лидера (США) в мировое промышленное производство |

|

|

Россия |

3,4 |

11,9 |

5 |

16,6 |

5,3 |

14,8 |

|

США |

28,6 |

100,0 |

30,1 |

100,0 |

35,8 |

100,0 |

|

Великобритания |

26,6 |

93,0 |

19,5 |

64,8 |

14 |

39,1 |

|

Германия |

13,9 |

48,6 |

16,6 |

55,1 |

15,7 |

43,6 |

|

Франция |

8,6 |

30,1 |

7,1 |

23,6 |

6,4 |

17,9 |

Источник: Петров Ю. Россия в 1913 году: экономический рост // Наука и жизнь. – 2014. – № 7. – С. 6.

Таблица 2. Распределение населения Российской Империи по сословиям в 1897 г.

В то же время, несмотря на отставание России от Запада в плане социально-экономического уклада и качества жизни, уже в XIX в. в российском обществе выработалось то, что Н.А. Бердяев назвал «инстинктом государственного могущества»21 9. После падения Константинополя в XV веке Россия, «единственное свободное православное государство после гибели Византии»22, стала новым геополитическим полюсом на востоке Евpопы. Статус «Третьего Рима» обязывал Россию «к участию в евpопейских, чтобы не сказать в миpовых, делах и пpитом к участию на пеpвых pолях , что тpебовало энеpгичного экономического, политического, военного, культуpного взаимодействия с соседями, в пеpвую очеpедь, с западными… К началу XX в.

Россия ощущала себя мощной державой, привыкшей одерживать победы, раздвигать границы и диктовать свою волю сопредельным государствам»2311.

Однако «ощущать себя мощной державой» и быть ей на самом деле – не одно и то же. Объективная необходимость для России конкурировать с ведущими странами Запада сочеталась с элементарной отсталостью от них в плане политического, экономического, социального развития. Уровень производительных сил в стране не соответствовал требованиям времени. Царский режим так и не смог найти выход из этого противоречия, что привело к революционным событиям 1905, 1917 гг. и его смене, предопределив ход дальнейшего развития России и всего мира в середине XX века.

Россия в XX и XXI вв.: история повторяется

Предреволюционную Российскую Империю, СССР периода «заката» и современную Россию разделяют значительные по историческим меркам промежутки времени. За прошедшие 100 лет российское общество и государство, как и весь мир, качественно изменились. Достаточно упомянуть революционные события 1905 – 1917 гг., победу в Великой Отечественной войне, освоение космоса и ядерного оружия, чтобы понять, насколько разными были эпохи начала XX и XXI столетий. 70-летний период советской власти сделал СССР одной из главных держав мира, и сегодня остается только догадываться о том, каким бы был уровень экономического развития и политического веса России, если бы не ошибки государственной власти, своевременно не «прочувствовавшей» изменяющиеся потребности населения, и если бы не национальное предательство политических

Крушение СССР и – шире – всей советской жизни было явлением в определяющей степени внутренним, а не внешним. Мы как-то забыли, что СССР рухнул фактически на пике военного и индустриального могущества, вернее, на застойном скольжении с него. И это крушение было воспринято огромным числом граждан с восторгом и энтузиазмом, прошло под бурные и продолжительные аплодисменты. Свержение «совка», если судить по всем этим настроениям, не было ни заговором, ни переворотом – это было подлинно народное дело. Хотя, конечно, были там и заговор, и переворот, и предательство, но без народной поддержки, и даже не поддержки – живого участия – не получилось бы ничего.

(Источник: Воеводина Т. Чего совкам в совке не хватало // Литературная газета. – 2015. – № 33. – 26 авг. – 1 сент.)

элит в конце 1980-х гг., приведшее к «параду суверенитетов» и последующему обрушению всех сфер жизни в эпоху «лихих 90-х».

Как в начале XX в., когда властвующая элита Российской Империи не смогла дать ощутимый для широких слоев населения ответ на их растущие потребности, так и в конце 1980-х гг. правящие элиты Советского Союза не смогли создать условия для удовлетворения потребностей россиян в материальном достатке и предоставлении больших свобод (прежде всего, свободы слова и свободы выбора). Политическая «машина», созданная советской властью, успешно работала долгие годы: благодаря ей была одержана победа в Великой Отечественной войне, именно ей советская экономика обязана своим расцветом в послевоенные годы, и именно благодаря четкому планированию и ключевой роли государства в управлении страной СССР смог стать одной из двух ведущих держав мира. Но эта «машина» эффективно работала на укрепление государственности, а не на удовлетворение социальных потребностей населения. Советская система оказа- лась ригидной, бюрократический аппарат властвующей элиты не смог вовремя адаптироваться к тем условиям, когда российское общество стало «уставать» от серости и однообразия советской идеологии и в него стали проникать ценности капитализма и демократии Западного мира. «Советское руководство вообще недооценило обывательское в обывателе. Советских людей потчевали полезным – во всех отношениях – а им хотелось – вкусного, терпкого, шипучего, яркого»24.

Трагедия крушения СССР не в том, что американцами был успешно реализован стратегический план по ликвидации геополитического конкурента, а в том, что внутри политической элиты Советского Союза появились люди, которые были готовы реализовывать этот план, а это уже – проблема не «внешних врагов», а внутренних издержек системы.

Сегодня о потенциальных возможностях СССР можно говорить только в сослагательном наклонении. По факту же Россия существенно уступает своим геополитическим конкурентам (США, Японии, странам Западной Европы) по уровню экономического развития25.

«Инстинкт государственного могущества», которым Бердяев характеризовал российское общество на рубеже XIX – XX вв., присущ и современному российскому социуму. Он «проснулся» вместе с национальной идентичностью, которая «лежит в основе русского цивилизационного проекта, глубоко укоренилась и получила широкое распространение в сознании населения, хотя и находилась как бы в «спящем», латентном состоянии»261. Поводом для этого послужили такие события, как выступления В. Путина в Мюнхене (2007 г.), на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (2013 г.), а также успехи российской сборной на Олимпиаде в Сочи (2014 г.), вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации (2014 г.), эффективное включение России в «сирийский конфликт» (2013, 2015 гг.).

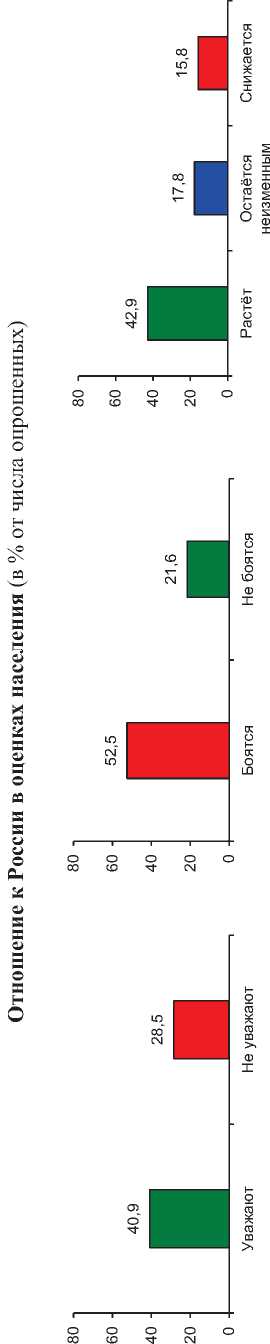

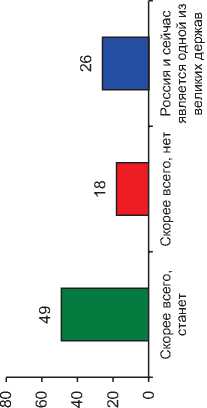

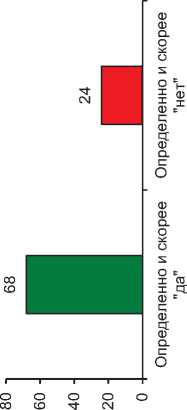

Результаты социологических исследований позволяют ответить на вопрос, что именно подразумевается под «инстинктом государственного могущества» и почему это самое «государственное могущество» существует сегодня именно в «инстинктивной» форме. По данным ВЦИОМ, 75% россиян считают, что Россия имеет значительное влияние на положение дел в мире; столько же (75%) считают, что Россия в настоящее время является великой державой или способна стать ею в ближайшие 15 – 20 лет271. По мнению людей, Россию в мире боятся (53%) и уважают (41%), ее влияние на мировое сообщество растет (43%). 68% россиян (по данным Левада-Центра) «гордятся нынешней Россией» (противоположной точки зрения придерживается лишь 24% людей; вкладка 1) 28.

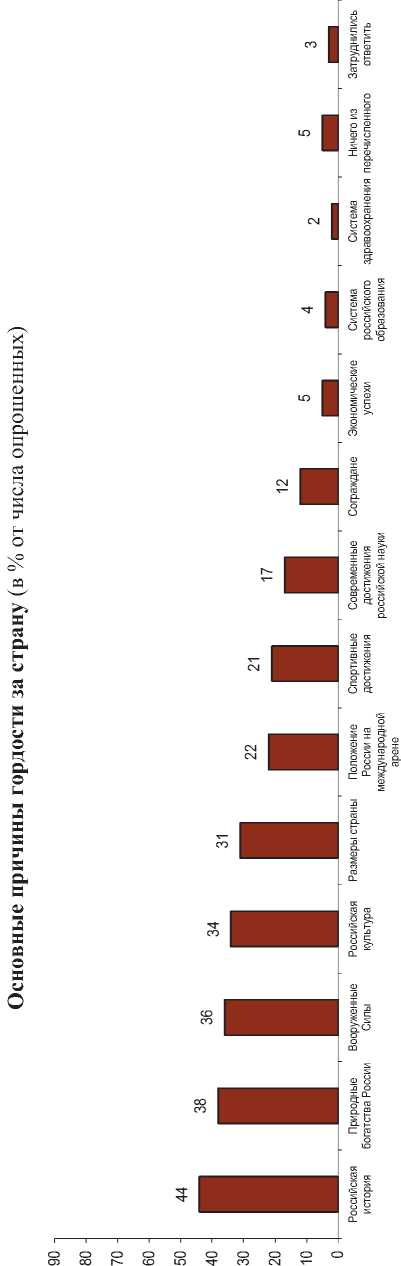

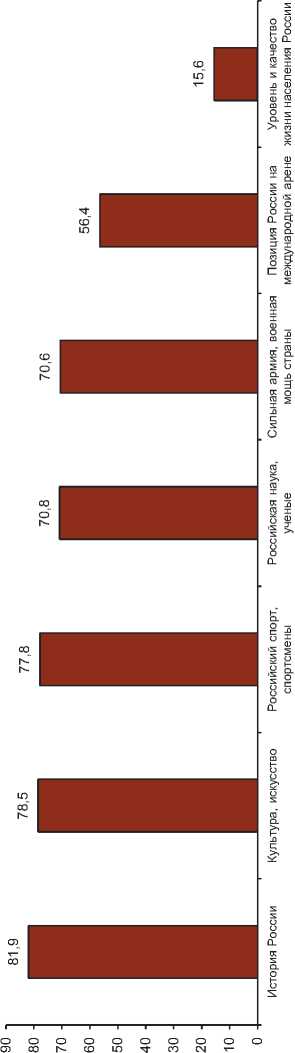

Однако объектом гордости россиян за страну является не достигнутый на сегодняшний день уровень и качество жизни населения, а история, наука, культура, армия, спорт (от 20 до 40% – по данным Левада-Центра и от 70 до 80% – по данным ИСЭРТ РАН291). Гордость за страну вызывает не жизнь в ней, а прошлые заслуги, которые, разумеется, навсегда останутся в памяти поколений: классики отечественной и мировой литературы, музыки, живописи; первый полет человека в космос, победа в Великой Отечественной войне, спортивные достижения сборной СССР и т.д.

Нынешней жизнью людей в России гордятся не более 16% населения (по данным ИСЭРТ РАН), своими согражданами (по данным Левада-Центра) – 12%, экономическими успехами – 5%, системой образования – 5%, здравоохранения – 2% (вкладка 2) .

Общей чертой России начала XX и начала XXI вв. является острая потребность в социальной справедливости. Историки свидетельствуют о том, что в конце XIX в. «над рабочими, как и над крестьянами, довлели пережитки феодализма: политическое бесправие, отсутствие трудового законодательства, самоуправство хозяев, повсеместные издевательства…. Эти и другие факты позволяют заявить, что в российском обществе был острый дефицит социальной справедливости»30.

Сегодня потребность в том, чтобы «жить в более справедливом и разумно устроенном обществе» занимает третье место в списке наиболее важных мечтаний россиян

Вкладка 1

PS

^

0^ ю о Рн

S

ю о гч

Вкладка 2

Источник: данные ИСЭРТ РАН, июнь 2016 г. Формулировка вопроса: «Могли бы Вы сказать, что гордитесь..?»

(33%). На первом месте стоит потребность в том, чтобы «жить в достатке, иметь возможность тратить деньги, «не считая копейки» (40%); на втором – мечта о «хорошем здоровье» (33%)31.

Потребность в социальной справедливости прослеживается и по результатам региональных социологических исследований. Так, по данным ИСЭРТ РАН на июнь 2016 г., 57% населения считают, что «современное российское общество устроено несправедливо»; противоположного мнения придерживается лишь 11% людей322.

Таким образом, хотя за 100 лет, прошедших со времен событий, получивших название «Русская Революция», российское общество и ситуация в мире качественно изменились, в них есть общие концептуальные черты, не позволяющие говорить о невозможности революции сегодня.

Отечественный философ и социолог П.А. Сорокин отмечает, что революция «не является случайным событием», ее вызывают два фактора3321:

-

1. Первый относится к движущим силам, которые стоят за революционными массами: «Непосредственной предпосылкой всякой революции всегда было увеличение числа

-

2. Второй фактор относится к реакции властей: «... Для революционного взрыва необходимо также, чтобы социальные группы, выступающие на страже существующего порядка, не обладали бы достаточным арсеналом средств для подавления разрушительных поползновений снизу…Атмосфера предреволюционных эпох всегда поражает наблюдателя бессилием влacтeй и вырождением правящих привилегированных классов. Они подчас не способны выполнять элементарные функции власти, не говоря уже о силовом сопротивлении революции».

подавленных базовых инстинктов большинства населения, а также невозможность даже минимального их удовлетворения».

«Если оба условия – давление «низов» и слабость «верхов» – совпадают, революция становится неизбежной».

Конечно, в отличие от дореволюционного российского общества современный социум настроен конструктивно по отношению к власти34, поэтому сегодня не идет речь о «массовых репрессиях» и других средствах «для подавления разрушительных поползновений». Однако признаки первой из упомянутых П. Сорокиным причин революции налицо – базовые инстинкты, коими для россиян являются чувство социальной справедливости и возможность жить «не считая копейки»35, не находят своего удовлетворения.

Проведенные исторические параллели между Россией на рубеже XIX – XX вв. и в начале XXI в. неизбежно приводят к размышлениям об актуальности вопросов, связанных с эффективностью государственного управления. Напряженность сегодняшней ситуации внутри страны и на международной арене, как и 100 лет назад, диктует особые требования к действующей власти и политической элите. Наша история учит тому, что затяжной, нарастающий характер неудовлетворенных потребностей населения приводит к трагическим последствиям для действующей власти, поэтому их игнорирование или недостаточная эффективность решения недопустимо, что, в первую очередь, актуализирует вопрос о проблемах и перспективах российского парламентаризма.

На трудном пути развития парламентаризма

Начало XX в. в истории России ознаменовалось не только событиями Русской Революции, но и становлением института парламентского контроля36. Однако, несмотря на определенные шаги Императора в сторону ограничения власти монархии, революционных событий 1905 – 1917 гг. избежать не удалось, что доказало простую истину: никакие институты и законы, направленные на развитие парламентаризма, неспособны выполнить свою задачу, если в самой системе государственного управления не созданы условия для их эф- фективного функционирования и она не отвечает ключевым задачам национальной безопасности.

Учреждение Государственной Думы было для Николая II вынужденной мерой, продиктованной сложившейся критической социальной обстановкой. Поэтому в ходе споров, возникающих между Думой и членами Правительства, Император регулярно принимал решения в пользу последних, неоднократно распускал Думу37. Правительство же с первых дней заседания депутатов Государственной Думы заваливало их так называемой «законодательной вермишелью» – текущими делами, не имеющими политического веса ни для власти, ни для страны.

Дума, в свою очередь, опасаясь очередного разгона, была настроена лояльно по отношению к Правительству. Кроме того, в обстановке Первой мировой войны вопросы внутренней жизни в России ушли на второй план, заседания Думы проходили под традиционным лозунгом «Война до победы», и лишь последний созыв Думы под давлением «экономической разрухи, нарастания общенационального кризиса в стране в годы войны, которая поставила страну на грань голода и экономического истощения, вызвав антивоенные настроения в широких массах», был вынужден актуализировать внутреннюю повестку жизни в стране, хотя и делал это «в обстановке неуверенности, смятения и раздвоенности»38.

Либеральная буржуазия напрасно полагала, что в лице Государственной думы в России появился парламент. Некоторые внешние признаки парламента у Думы имелись. Она могла направлять запросы правительству – реорганизованному Совету министров – и его отдельным членам. Однако министры на эти запросы могли отвечать, но могли и не обращать внимания. Никакой ответственности перед Государственной думой у правительства не было. Министры назначались и увольнялись царем, перед Думой они не отчитывались, от нее не зависели, хотя сама реорганизация Совета министров была связана именно с созданием Думы.

Со стороны Государственной думы делались даже попытки объявить о недоверии правительству. На акт о недоверии со стороны Государственной думы правительство не реагировало, оно просто не обратило на него внимания. Были даже случаи, когда критика с трибуны Думы злоупотреблений некоторых должностных лиц приводила к тому, что царь, который ненавидел Думу, повышал критикуемых в должности. Тем самым царь демонстрировал, что с Думой он не считается.

(Источник: История отечественного государства и права [Эл. рес.]. – Реж. дост.:

В конечном итоге, какими бы ни были причины неэффективности работы депутатов Государственной Думы Российской Империи в 1905–1917 гг., им не удалось выполнить свою главную задачу – добиться реализации законов, направленных на удовлетворение первоочередных потребностей населения в социальной справедливости. Историки отмечают, что «после создания в России Государственной Думы представители либеральной буржуазии восторженно заявляли, что в России наконец появился парламент, что отныне в стране началась эпоха парламентаризма. Буржуазно-либеральный лагерь предал революционное движение, его вполне устраивало самодержавие с Государственной Думой. Буржуазия своего добилась. Сохра- нялось самодержавие как существенный заслон против народной революции»39. «Экономическая взаимозаинтересованность монархии, помещиков и буржуазии»40, которой характеризовалась система государственного управления в России в начале XX в., предопределила исход внутренней политической и социальной ситуации в стране – нарастающий характер народного недовольства без соответствующей реакции со стороны власти сделал необратимыми события 1905 и 1917 гг.

По большому счету история повторилась и через 70 лет: неготовность властвующей элиты слышать глас народа стала одним из внутренних рычагов развала Советского Союза. Растущие потребности населения в информационном разнообразии не реализовывались, потребности интеллигенции в проявлении свободомыслия жестко пресекались. «Вероятно, поняв, что требуется, можно было бы создать более отвечающую народным «хотелкам» информационную среду. И через неё вести советскую пропаганду. Но для того, чтобы всё это осознать, потом поставить соответствующую задачу и осуществить, требовались люди с кругозором и фантазией, а таковых в руководстве не оказалось»41.

Сегодня перед государственной властью по большому счету стоят те же задачи, что и 100 лет назад: потребность в социальной справедливости и в улучшении динамики качества жизни также имеет нарастающий характер. При этом эксперты обращают внимание на недостаточную эффективность деятельности российского Правительства в последние годы, отсутствие согласованности в действиях министров, сросшиеся интересы властвующей элиты и представителей олигархического клана42.

Борьба Президента с «компрадорскими силами, чьи интересы и активы находятся в сфере влияния „коллективного Запада”»43, продолжается уже более 15 лет

(с момента начала первого президентского срока В. Путина). Она становится всё более бескомпромиссной и жесткой44, однако существенных переломов в ней не происходит. Поэтому потребность системы государственного управления в повышении эффективности парламентского контроля для современной России не менее актуальна, чем для Российской Империи начала XX в. и Советского Союза в конце 1980-х гг. «Без реальных выборов, без настоящей оппозиции, без парламентского контроля над исполнительной властью нельзя создать конкурентную управленческую среду и построить эффективную систему управления страной в XXI в.» 45

18 сентября 2016 г. в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва. Предыдущий созыв сделал немало для повышения эффективности механизма парламентского контроля (в частности, принял Закон «О парламентском контроле», расширил контрольные полномочия Счетной палаты и т.д.), однако, по большому счету, современный парламентаризм в России наступает на те же «грабли», что и 100 лет назад: наличие законодательной и институциональной базы парламентаризма не гарантирует его эффективного функционирования, а значит – не гарантирует обеспечение возможности системного решения ключевых задач национальной безопасности.

На фоне международных политических событий, «выпавших» на период работы депутатского корпуса VI созыва (украинский и сирийский конфликты, вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, международные санкции, развертывание гибридной войны), произошло «сращивание парламентской оппозиции с партией власти». Как отмечают эксперты, «в таких ситуациях эффект сплочения вокруг флага происходит автоматически. У парламентской оппозиции не осталось других вариантов, кроме как присоединиться к этому патриотическому параду… В результате Госдума перестала трезво воспринимать критические оценки со стороны»463.

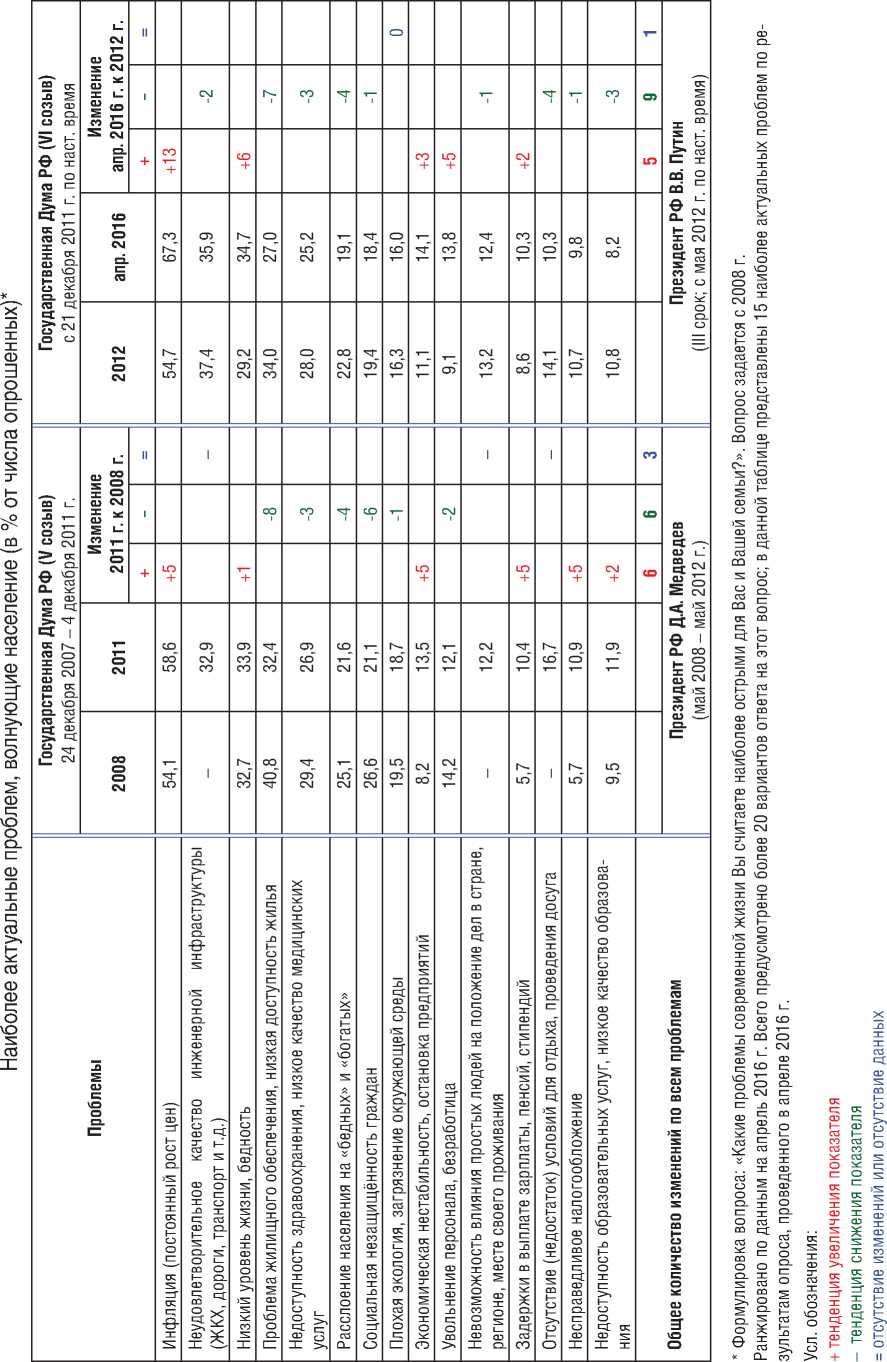

Ситуацией на внешней политической арене во многом были продиктованы и ключевые законы, которыми запомнилась

Государственная Дума VI созыва473. Они находились в тренде обсуждавшихся в обществе и в СМИ вопросов, но большинство из них не были связаны с важнейшими проблемами, волновавшими людей, – инфляцией, падением уровня и качества жизни (вкладка 3) .

Эксперты Счетной палаты регулярно выступают с критикой Правительства, однако их мнение не учитывается. Утверждение Государственной Думой кабинета министров проводится единым списком, что изначально сводит «на нет» их персональную ответственность.

Наиболее показательным индикатором эффективности деятельности Государственной Думы можно считать уровень доверия к ней со стороны общества. Как отмечают специалисты ИС РАН, «в российском обществе существует запрос на обновление кадрового состава Думы. Сложившийся в ней сегодня альянс партийных функционеров, бизнесменов и так называемых «медийных персонажей» (спортсменов, артистов, шоуменов) уже не устраивает россиян…Россияне хотели бы видеть будущий парламент, во-первых, более профессиональным, во-вторых, более адекватно репрезентирующим основные социальные группы и слои общества и, в-третьих, где нашлось бы место гражданским активистам и известным стране общественным деятелям, многие из которых уже набрались опыта и политического ”веса”»48.

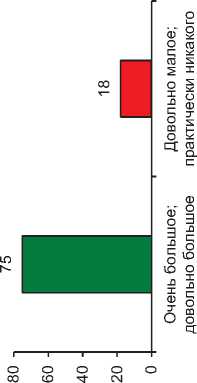

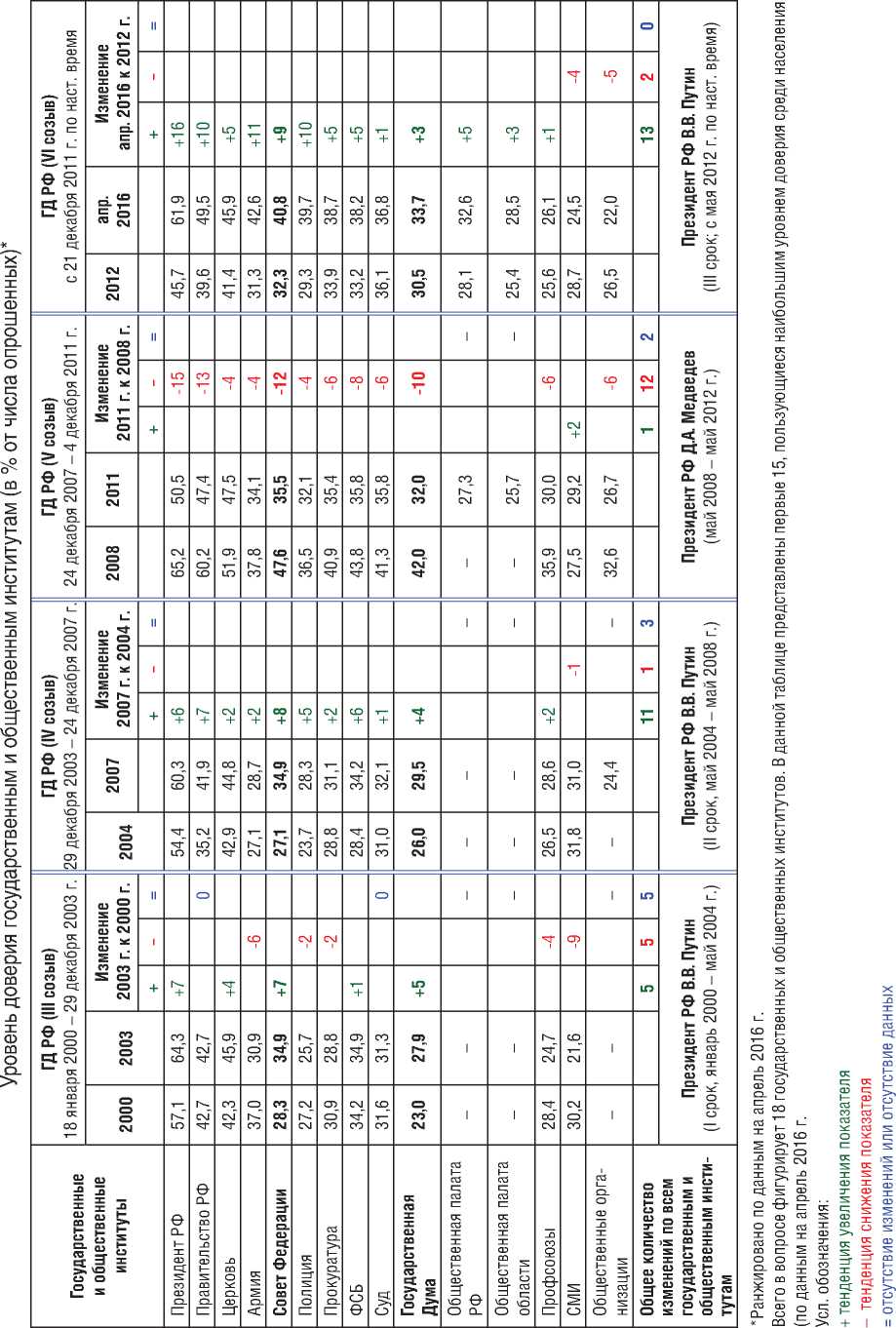

О скептическом отношении людей к деятельности народных избранников свидетельствуют и результаты региональных социологических исследований. По данным ИСЭРТ РАН, доверие депутатскому корпусу после резкого падения в 2009 г. (с 42 до 34 п.п.) остается на том же уровне (рисунок). Новый, шестой созыв Думы не внес в эту динамику никаких изменений. Среди всех государственных институтов Государственная Дума обладает наименьшим уровнем доверия у населения, причем это отмечается на протяжении периода с 2000 по 2016 г., то есть при трех последних составах депутатского корпуса. Судя по данным за апрель 2016 г., Президенту РФ доверяют 62% людей, Правительству – 50%, Совету Федерации – 41%, Государственной Думе – 34%, политическим партиям – 19% (вкладка 4).

Таким образом, ключевые задачи, которые стояли перед депутатами Государственной Думы VI созыва (и шире – перед Федеральным Собранием РФ)49, не решены.

Динамика доверия Государственной Думе РФ (в % от числа опрошенных)

— ♦ — Полностью и в основном доверяю — ■ — Полностью и в основном не доверяю

Вкладка 3

По большому счету решать их придется депутатам VII созыва, и чем дольше будет откладываться это решение, тем очевиднее будет проявлять себя процесс нарастания социальной напряженности в стране. Несмотря на то, что доля россиян, готовых принять участие в акциях протеста, составляет по различным оценкам около 20%50, не говорить о существовании социальной напряженности на латентном уровне было бы стратегической ошибкой, поскольку предугадать революционные изменения в обществе крайне сложно; для власти и историков они становятся очевидными лишь «постфактум», когда исправить ситуацию уже невозможно.

Вместо заключения. Перед выборами в Государственную Думу РФ VII созыва 18 сентября 2016 г...

Краткий исторический экскурс позволяет сделать вывод о том, что между Российской Империей на рубеже XIX – XX вв., Советским Союзом 1980-х гг. и Российской Федерацией в начале XXI в. есть много общего. Исторические параллели можно провести и в социально-экономическом развитии государства (отставание от стран Запада), и в специфике общественного сознания («инстинкт государственного могущества»), и в эффективности государственного управления (невозможность реализовать потребности населения в социальной справедливости и росте качества жизни).

Кроме того, как и 100 лет назад, Россия вынуждена обращаться к внутренней социально-экономической повестке дня в крайне тяжелых условиях международной политической обстановки, где она играет

То, что сейчас в России предреволюционная ситуация, это правда. Оранжевая революция, которая началась осенью прошлого года, сейчас просто заморожена, спряталась, но не ушла никуда. Так же было с революцией 1905 года, она тоже спряталась, а потом вырвалась.

(Источник: Проханов А.А. Если бы не было Октябрьской революции, Гитлер завладел бы всей Европой [Эл. рес.] // Газета «Комсомольская правда». – 2012. – 6 ноября. – Режим доступа:

одну из ключевых ролей и поэтому не может оставаться в стороне от мировых процессов.

В начале XX в. царская монархия оказалась неспособной вывести государственное управление на такой уровень, чтобы его эффективность была прочувствована широкими слоями населения. Базовые потребности людей не были удовлетворены, и это привело к революционным событиям, в корне изменившим не только саму Россию, но и весь мир.

То же самое произошло в конце 1980-х годов: система государственного управления эффективно справлялась с задачей укрепления государственности, промышленной и военной мощи страны, однако она не смогла своевременно учесть растущие потребности населения в росте благосостояния и предоставлении демократических свобод, что привело к развалу Советского Союза.

Сегодня перед органами государственной власти снова встают те же проблемы, и, чтобы не допустить ошибок прошлого, ей придется предпринимать более эффективные действия, нежели 100 и 30 лет назад. «Один из наших ключевых уроков состоит в том, что проблемой России является одновременная нерешенность демократических и социальных требований, назревших еще сто лет назад. Отсюда трагедия»513.

Приближающиеся выборы в Государственную Думу могут (и, на наш взгляд, должны) стать поворотным моментом в повышении эффективности государственного управления. По крайней мере, те задачи, которые стояли перед Федеральным Собранием и Государственной Думой РФ VI созыва, не решены и актуальность выхода российского парламентаризма на качественно новую ступень своего развития продолжает нарастать.

Однако возможен и другой вариант развития событий. Если в ближайшие месяцы политической жизни (особенно после

1905 год предопределил, 1917 тоже, вообще столетие, которое мы прожили. Но это две разные вещи – прелюдия и эпилог. Да, сегодня стоят те же проблемы, но тогда они стояли перед началом своего решения, а сегодня – после завершения, тогда это был творческий подъем со всеми сопутствующими эксцессами революции, сегодня – период полного упадка, разложения, бессилия и т. д. Есть сходство между сегодняшним днем и тем днем, и вообще, вопросы сегодняшнего дня опять не решены, но они, все эти вопросы 1905 года, в течение ста лет, в течение советского 70-летия, были решены, и после них стояли уже другие вопросы, и сегодня мы опять вернулись…

выборов нового состава Государственной Думы) не произойдет существенных изменений в системе государственного управления, если население России по-прежнему будет испытывать нарастающую потребность в социальной справедливости и повышении качества жизни, социальная напряженность в стране может существенно возрасти и это может отразиться на общей психологической атмосфере, в которой будут проходить президентские выборы 2018 г. В конечном итоге эффективность работы всех палат Федерального Собрания сегодня может стать ключевым фактором на выборах главы государства.

-

51 Дугин А.Г. «Сегодня России необходима консервативная революция» / Программа Виталия Третьякова «Что делать?», канал «Культура», ВГТРК, 6 июня 2005 г. // Информационно-аналитический портал «Евразия». – Режим доступа: http://evrazia.org/ modules.php?name=News&sid=2478

Решение первоочередных задач, стоящих перед Федеральным Собранием и, в частности, Государственной Думой РФ требует одновременного соблюдения двух условий:

во-первых, политической воли, поскольку корни проблем российского парламентаризма уходят глубоко в структуру самой системы государственного управления, сложившейся на протяжении последних двух десятилетий. Сросшиеся интересы политической элиты и крупного олигархата существуют на всех уровнях управленческой системы, системно и комплексно препятствуя реализации национальных интересов. Решение этой проблемы невозможно без принятия жестких внутренних политических решений;

во-вторых, комплексного подхода к повышению эффективности государственного управления. История показывает, что принятие законов и учреждение каких-либо специальных институтов не гарантирует эффективности государственного управления, что в полной мере можно отнести к любым ветвям власти. Ключевая задача заключается в том, чтобы обеспечить реальную работоспособность этих законов и институтов, а это – стратегическая цель не только Государственной Думы, но и Президента, принявшего на себя персональную ответственность за решение внутренних вопросов в стране525.

Таким образом, негативный исторический опыт Российской Империи и Советского Союза «ставит ребром» перед государственной властью и лично перед Президентом РФ вопрос о том, что в государственном управлении должны быть созданы условия для комплексного и системного обеспечения решения ключевых задач национальной безопасности на всех этапах развития российской государственности.

Какими будут ответные действия Президента на растущую в обществе потребность в повышении качества жизни и социальной справедливости? Насколько будет учтен исторический опыт России в обеспечении функционирования системы государственного управления? Сегодня эти вопросы становятся краеугольным камнем национальной безопасности, поскольку для российского общества они уже приобрели характер затянувшихся ожиданий. Первые месяцы работы Государственной Думы VII созыва должны будут показать решительность действий обновленной политической элиты в достижении национальных интересов и в первую очередь – в реализации главных потребностей населения, что и будет являться основным условием обеспечения национальной безопасности и последующей конкурентоспособности России в XXI в. без исторических зигзагов XX в.

Список литературы Правящие элиты - проблема национальной безопасности России

- Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма/Н.А. Бердяев. -Париж, 1955. -224 с.

- Вишневский, А.В. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР/А.В. Вишневский. -М.: ОГИ, 1998. -432 с.

- Глазьев, С.Ю. Причины деградации экономики /С.Ю. Глазьев.//Информационно-аналитическое издание «Интернет против телеэкрана». -Режим доступа: http://www.contrtv.ru/common/4407/

- Горшков, М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения/М.К. Горшков//Социологические исследования. -2012. -№ 12. -С. 3-11.

- Губанов, С.С. Системный кризис и выбор пути развития России/С.С. Губанов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 2 (38). -С. 23-41.

- Губанов, С.С. Социальный контракт власти с сырьевым олигархатом: рост без развития: интервью на радио «Говорит Москва» от 18.03.2009 //Информационно-аналитическая служба «Русская линия». -Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2009/03/19/social_nyj_kontrakt_vlasti_s_syr_evym_oligarhatom_rost_bez_razvitiya/

- Дугин, А.Г. Сегодня России необходима консервативная революция/А. Дугин в программе Виталия Третьякова «Что делать?», канал «Культура», ВГТРК, 6 июня 2005 г.//Информационно-аналитический портал «Евразия». -Режим доступа: http://evrazia.org/modules.php?name=News&sid=2478

- Есть ли будущее у капитализма?: сборник статей/И. Валлерстайн, Р. Коллинз, М. Манн, Г. Дерлугьян, К. Калхун. -М.: Институт Гайдара, 2015. -320 с.

- Железняк, С.В. Новые информационные технологии повышают открытость Госдумы /С.В. Железняк//Официальный сайт партии «Единая Россия». Новости от 09.04.2012. -Режим доступа: http://er.ru/news/80640/

- Кагарлицкий, Б. Кто подавит восстание элит/Б. Кагарлицкий//Эксперт. -2016. -№ 30-33. -С. 50-53.

- Кашников, Б.Н. Идея справедливости в теории и практике русского терроризма конца 19-го -начала 20-го века/Б.Н. Кашников//Российский научный журнал. -2008. -№ 3(4). -С. 47 -57.

- Куиггин, Дж. Зомби-экономика. Как мертвые идеи продолжают блуждать среди нас/Дж. Куиггин; пер. с англ. А. Гусева; под науч. ред. А. Смирнова. -М.: Высшая школа экономики, 2016. -272 с.

- Лапин, Н.И. Гуманистический выбор населения России и центры внимания российской социологии/Н.И. Лапин//Социс. -2016. -№5. -С. 23 -34.

- Нарышкин, С.Е. Демократия и парламентаризм /С.Е. Нарышкин.//Российская газета. -2012. -№ 5750 (77). -9 сент. -Режим доступа: https://rg.ru/2012/04/09/narishkin.html

- Национальная гордость: пресс-выпуск Левада-Центра от 30.06.2016. -Режим доступа: http://www.levada.ru/2016/06/30/natsionalnaya-gordost/

- О чем мечтают россияне: идеал и реальность/под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. -М.: Весь Мир, 2013. -400 с.

- Петров, Ю. Россия в 1913 году: экономический рост/Ю. Петров//Наука и жизнь. -2014. -№ 7. -С. 3-13.

- Российское общество весной 2016-го: тревоги и надежды: информационно-аналитическое резюме по итогам общероссийского социологического исследования/ИС РАН. -М., 2016. -32 с.

- Россия -великая наша держава: пресс-выпуск ВЦИОМ от 10.06.2016. -Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115728

- Скоробогатый, П. Тревожный и лояльный /П. Скоробогатый//Журнал «Эксперт». -2015. -№ 45. -Ноябрь. -Режим доступа: http://expert.ru/expert/2015/45/trevozhnyij-i-loyalnyij/

- Стенограмма выступления В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

- октября 2015 г. //Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548

- Стенограмма выступления В.В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. //Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034

- Степанов, А. Потери населения России в Первой мировой войне /А. Степанов//Журнал «Демоскоп Weekly». -2014. -№ 623-624. -15-31 дек. -Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0623/tema01.php

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» //Российская газета. -2015. -31 дек. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html

- Фадеев, В.А. Найти истинные цели/В.А. Фадеев//Журнал «Эксперт». -2016. -№6(974). -8-14 февр. -С. 12-19.

- Штомпка, П. Социология социальных изменений/П. Штомпка; пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. -М.: Аспект Пресс, 1996. -415 с.

- За державу обидно! Таможня -дело тонкое (мнение политолога Ф. Бирюкова)//Газета «Завтра». -2016. -4 авг. -№ 31 (1183). -С. 5

- Причины экономических противоречий и соперничества ведущих стран накануне Первой мировой войны//База данных «Мир знаний». -Режим доступа: http://mirznanii.com/info/1-prichiny-ekonomicheskikh-protivorechiy-i-sopernichestva-vedushchikh-stran-nakanune-pervoy-mirovoy-_278616

- Ивашов Л. Сподручники и наследники Рейгана //Литературная газета. -2016. -№ 31. -3 авг. -Режим доступа: http://www.lgz.ru/article/-31-6562-03-08-2016/avgust-1991/

- Социальный контракт власти с сырьевым олигархатом: рост без развития: интервью С.С. Губанова на радио «Говорит Москва» от 18.03.2009 //Информационно-аналитическая служба «Русская линия» -Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2009/03/19/social_nyj_kontrakt_vlasti_s_syr_evym_oligarhatom_rost_bez_razvitiya/

- Вопрос в лоб Ростиславу Ищенко//Газета «Завтра». -2016. -№ 31 (1183). -4 авг. -С. 1.

- Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034

- Холмогоров Е. О нерешенной проблеме социализма//Газета «Завтра». -2016. -№ 17 (1169). -28 апр. -С. 3

- Путин В.В. Речь на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 22.10.2015//Официальный сайт Президента РФ. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548

- Революция 1917-го радикально изменила весь мир: интервью директора Института глобализации и социальных движений Б. Кагарлицкого информационному порталу Правда.ru . -Режим доступа http://www.pravda.ru/news/society/07-11-2013/1181206-revolution-0/

- Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г./под ред. Н.А.Тройницкого. -Т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. -С.-Петербург, 1905. -Табл. VIII. Распределение населения по сословиям и состояниям

- Падение Константинополя (29 мая 1453 года)//Сайт Храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах. -Режим доступа: http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1166651

- Волчкова Н.Н. Парламентский контроль в России: исторический аспект//Аналитический портал «Отрасли права». -Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/13117

- Законодательная деятельность IV Государственной Думы//Информационный портал «Российская Империя. История государства российского». -Режим доступа: https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/gosudarstvennaya-duma-ri/gduma-ri-4-sozyv a/45-zakonodatelnaya-deyatelnost-iv-gosudarstvennoj-dumy.html

- История отечественного государства и права: учебн. пособ. под ред О.И. Чистякова -Ч. 2. -1999. -544 с. //Электронная библиотека Библиотекарь.ru. -Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-6/184.htm

- Царская Россия в начале XX века//Федеральный портал Protown.ru. -Режим доступа: http://www.protown.ru/information/hide/5967.html

- Воеводина Т. Чего совкам в совке не хватало//Литературная газета. -2015. -№ 33. -26 авг. -1 сент.

- Глазьев С.Ю. Правительство готово сдать власть Западу//Новостной портал Newsland.com. Новости от 25.06.2016. -Режим доступа: https://newsland.com/user/4296757178/content/sergei-glazev-pravitelstvo-gotovo-sdat-vlast-zapadu/5310381

- Болдырев Ю.Ю. Правительство проводит политику «ничегонеделания» (интервью Ю.Ю. Болдырева Агентству бизнес-новостей от 24.03.2015//Официальный сайт Агентства бизнес-новостей. -Режим доступа: http://abnews.ru/2015/03/23/pravitelstvo-provodit-politiku-nichegonedelaniya-boldyrev/

- 2015 год был упущен //Газета «Ведомости». -2016. -3 февр. -Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/economics/characters/2016/02/03/626586-2015-god-bil-upuschen

- Гордеев А. Спор Кудрина с Путиным. Россия на перепутье//Газета «Завтра». -2016. -№ 22 (1174). -2 июня. -С. 4.

- Ильин В.А. Выборы в Государственную Думу-2016. Экономическая политика Президента в оценках населения//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 3 (45). -С. 24.

- Винокурова Е. Палата номер шесть: главное, чем запомнится уходящий созыв Государственной Думы России//Интернет-газета Znak от 24.06.2016. -Режим доступа: https://www.znak.com/2016-06-24/glavnoe_chem_zapomnitsya_uhodyachiy_sozyv_gosudarstvennoy_dumy_rossii (мнение политолога А. Галлямова)

- Ильин В.А. Эффективность государственного управления и накапливающиеся проблемы социального здоровья//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№6 (42). -С. 26

- Проханов А.А. Если бы не было Октябрьской революции, Гитлер завладел бы всей Европой //Газета «Комсомольская правда». -2012. -6 ноября. -Режим доступа: http://www.vologda.kp.ru/daily/25979/2913360/