Право на город: мотивация социальной активности городской молодежи

Автор: Наталья Леонидовна Антонова, Софья Борисовна Абрамова

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается мотивационная структура практик преобразования городского пространства молодым поколением. Активность молодежи является механизмом реализации права на город, условием становления городской идентичности, инструментом личностного развития. С опорой на результаты эмпирико-социологического исследования, объектом которого стала молодежь города Екатеринбурга (n = 800), в статье утверждается, что лидирующие позиции в мотивационной структуре вовлеченности в преобразовательные практики занимают такие мотивы, как желание жить в комфортном городе, альтруизм и уверенность в неспособности городских властей улучшить город в соответствии с потребностями его жителей. Отказ от участия в развитии городской среды связан с отсутствием веры в позитивные изменения, страхом перед санкциями, а также дефицитом информации об институционально закрепленных механизмах преобразовательной деятельности.

Город, право на город, социальная активность, мотивация, молодежь

Короткий адрес: https://sciup.org/149132239

IDR: 149132239 | УДК: 316.628-053.81 | DOI: 10.24158/tipor.2021.6.1

Текст научной статьи Право на город: мотивация социальной активности городской молодежи

Funding: the research was supported by the RFBR and Sverdlovsk Region as part of the research project # 20-411-660012 p_a.

В фокусе исследовательских практик последних десятилетий особое место занимают вопросы, связанные с изучением активности молодого поколения. Ученые отмечают, что молодежь выступает основным ресурсом интеллектуального, инновационного развития территории [1, с. 104], принимает участие в конструировании социальной системы, осознавая себя в качестве ее субъекта [2, с. 23]. Молодые горожане ориентированы на продвижение идей и проектов, нацеленных на трансформацию городского пространства [3], в котором может быть удовлетворен широкий круг их потребностей и интересов.

Социальная активность молодого поколения связана со стремлением реализовать свои возможности и воздействовать на принятие властями социально-значимых решений [4, с. 1392].

Однако, как отмечает М. де Серто [5], в системе проектирования городской среды инициативность горожан, как правило, не приветствуется. Исследователи Н. Дэвид и А. Бьюкенен [6] считают, что институционализация участия молодежи в городском управлении крайне низкая и не вписывается в стратегии городского развития.

Проблему привлечения горожан к планированию и развитию городской среды следует рассматривать сквозь призму концепции «права на город», провозглашенной А. Лефевром [7] и получившей дальнейшее развитие в работах Д. Харви [8], Э. Сойа [9], М. Перселл [10]. Активность городской молодежи обусловлена представлениями об образе города, в котором хочется учиться и работать, творить и проводить свободное время. Городские неполитические практики становятся важной частью повседневной жизни молодежи [11], а ее представители - соавторами жизненного пространства, привнося в него новые смыслы, ценности, объекты.

Вовлеченность молодежи в производство города является условием становления локально-территориальной идентичности, которая выступает своего рода якорем, привязывающим молодежь к конкретному месту, комфортному для проживания и реализации жизненных планов. Формируется чувство ответственности за город, дающий позитивные эмоции и настрой. Он превращается в ценный ресурс, способствующий саморазвитию и самоутверждению своих жителей. Через практики городской активности молодое поколение осуществляет связь с территорией, утверждая социальные свойства и качества, обретая новые социальные роли, раскрывая личностный потенциал в процессах взаимодействия с разными социальными группами. Таким образом, участие в такого рода деятельности имеет социальную и индивидуальную значимость для молодых людей.

Городские преобразовательные практики молодежи следует понимать как выражение гражданской позиции. Ю.А. Зубок и Ю.В. Березутский справедливо считают, что «с социальной активностью связывается включенность молодых людей в сферу гражданских отношений, где она понимается как готовность участвовать в общественно значимых инициативах» [12, с. 90].

Вторжение муниципальных/городских/районных властных структур на «присвоенные» молодежью территории (двор, сквер и иное публичное место) может стать спусковым механизмом для солидаризированных протестных акций. Например, намерения построить Храм Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади города Екатеринбурга натолкнулись на нежелание горожан «приватизировать» общественное пространство. Протестное поведение, реализованное весной 2019 г., привело к обсуждению острой проблемы с участием горожан/представителей городских общественных движений, а также к социологическому опросу населения, целью которого стал выбор площадки для строительства храма. Отметим, что подобного рода практики городского активизма, нацеленные на реализацию жителями права на город, можно отнести к типичным. Так, политолог Е. Шульман отмечает, что это был городской ситуативный протест [13]. Важно подчеркнуть, что в условиях цифровизации общества социальные сети, блоги и интернет-каналы становятся актуальными и «работающими» инструментами мобилизации жителей территории.

Для снижения уровня протестной активности молодого поколения важен диалог с представителями властных структур, в оформлении которого первостепенную роль играет глубокое понимание того факта, что молодежь является наиболее деятельным участником преобразовательных практик, внося существенный вклад в социальный капитал территории, которая становится точкой притяжения инвестиций, инициатив и других ресурсов, способствуя развитию субъектности молодых горожан.

Для определения мотивационной структуры участия молодого поколения в практиках по преобразованию городской среды, а также причин отказа от активности в конце 2020 г. нами был проведен социологический опрос (онлайн) молодежи города Екатеринбурга в возрасте от 18 до 30 лет. Всего было опрошено 800 человек: 60 % из них - девушки, 40 % - юноши. Распределение респондентов по возрасту выглядит следующим образом: 18-22 года - 55 %, 23-26 лет - 28 %, 27-30 лет - 17 %. Доли работающих и учащихся представителей молодежи примерно равны. Мы использовали квотный отбор, контролируемый признак - основной вид деятельности (образовательная (учебная) или профессионально-трудовая). В связи с этим по возрасту было допущено смещение, т.к. студенческая молодежь представлена в возрастной группе 18-22 года.

Результаты исследования позволили выделить шесть основных групп мотивов уча-стия/неучастия молодых горожан в практиках, нацеленных на развитие города. В основе первой группы мотивов - идея улучшения мира (47 % от числа всех высказанных причин участия) или помощи отдельным людям (16 %). Город в таком разрезе становится фундаментом реализации альтруистических потребностей. Вторая группа мотивов опирается на желание иметь комфортную, благоприятную среду проживания: 58 % респондентов стремятся, чтобы их город был красивым, чистым, современным. В третью группу были включены мотивы, связанные с самореализацией: молодые горожане стремятся полноценно использовать свое свободное время для общественной пользы (13 %), развивать свои личностные качества (13 %), продвинуть свои проекты (7 %). Четвертую группу составили статусные мотивы: приобретение полезных знакомств (7 %), карьерное продвижение и приобретение власти (2 %). Особый интерес представляет пятая группа мотивов, базис которой - в идее о замещении неуспешной деятельности городских властей более эффективными действиями жителей по решению региональных проблем: 34 % опрошенных полагают, что горожане включаются в процесс преобразования окружающего пространства в тот момент, когда понимают, что администрация города не справляется с задачей адаптации города к нуждам его жителей; 6 % респондентов готовы представлять интересы местного сообщества в управлении городом. Реализация коммуникативных потребностей лежит в основе шестой группы мотивов: 8 % опрошенных рассматривают коллективные формы городской активности как возможность проводить время с друзьями и единомышленниками.

Структура мотивов гражданского участия у мужчин и женщин существенно не отличается. Возрастные группы также имеют очень схожее распределение частоты выборов мотивов, можно указать лишь несколько значимых различий: более молодые участники проекта чаще руководствуются в своей деятельности мотивом изменения мира к лучшему (таких 49 % среди 18-22-летних и 37 % - среди 27-30-летних), желанием помочь людям (18 % и 11 % соответственно) и мотивом развития личностных качеств (15 % и 7 % соответственно). Также было зафиксировано, что мотив участия, связанный с демонстрацией альтернативы действий городскому руководству, неспособностью властей преобразовать город, гораздо более выражен у тех молодых горожан, которые неудовлетворены положением дел в месте проживания (46,6 %), чем у тех, кто не имеет претензий к городской среде (16,9 %), поэтому он носит выраженный протестный характер. Молодежь, недовольная текущим положением дел, реже выбирает мотивацию, основанную на желании помогать другим людям, развивать свои личностные качества, проводить свободное время со смыслом.

Обратившись к мотивации отказа молодых людей от активных действий, направленных на преобразование города и решение ситуационных проблем среды проживания, можно утверждать следующее. Участники исследования полагают, что люди не проявляют общественной активности в силу отсутствия навыков таковой (9 %) и так как не имеют информации о технологиях «безболезненного» участия в жизни социума (51 %), а также в силу потери интереса к этой стороне своей жизни (15 %), равнодушия и лени (32 %). Также в качестве антимотива здесь выступают представления о значительных финансовых и временных затратах, сопровождающих такую деятельность, и уверенность в задействованности личностных ресурсов (33 %). Препятствия для проявления общественной активности молодые участники исследования видят также во внутриличностных особенностях, в частности, в низкой готовности к практикам вовлечения в решение городских проблем.

Материалы опроса выявили значимость ближайшего социального окружения для формирования позитивного или негативного отношения к проявлениям общественно важной деятельности. Друзья, знакомые могут информировать друг друга о возможностях городского активизма: 31 % респондентов полагает, что именно отсутствие таких проводников, единомышленников становится препятствием для занятия молодыми людьми активной гражданской позиции.

Сохраняет высокую значимость мотив улучшения мира: отсутствие веры в позитивные изменения, в эффективность каких-либо действий мешает молодежи включаться в практики переустройства городской среды (62 %). 28 % опрошенных считают, что рядовые горожане ничего не решают, и даже при недовольстве действиями властей не считают возможным повлиять на их решения.

Результаты исследования свидетельствуют, что с возрастом у граждан повышается интерес к тематике городского активизма (на его отсутствие как причину неучастия в общественной жизни указали 17,9 % респондентов в возрасте 18-22 лет и 6,8 % опрошенных в возрасте 27-30 лет), растет информированность (не знают, как можно повлиять на ситуацию в городе 51,6 % 18-22-летних участников исследования и 42,9 % 27-30-летних опрошенных), усиливается привязанность к городу (на отсутствие городской идентичности указали 15 % респондентов в возрасте 18-22 лет и 7,5% -в возрасте 27-30 лет).

Следует отметить, что в типологии мотивов отказа принятия участия в городском активизме особое место занимают тревоги и страхи молодых горожан: каждый третий опрошенный полагает, что у людей присутствует убеждение в опасности осуществления каких-либо акций, 40 % связывают активизм с возможными негативными санкциями. Опасения чаще испытывают женщины (42 %), чем мужчины (36 %), люди в возрасте 23-26 лет (45,3 %) по сравнению с более молодыми (37,2 %), а также те, кто недоволен положением дел в городе (47,5 % в сравнении с 30,2 % тех, кто удовлетворен ситуацией в городе). Все сказанное указывает на значимые аспекты в понимании респондентами самой сути городского активизма. На наш взгляд, здесь, во-первых, происходит смешение понятий общественного и политического активизма, последний из которых носит преимущественно оппозиционный, протестный характер, что приводит к столкновению с официальными властями (информационно, физически и т. д.). Во-вторых, представления об активизме зачастую строятся на ассоциациях с отдельными перформансами, действиями фанатичных борцов за какие-либо идеи или тех, кому больше «нечем заняться» [14]. Поэтому для успешного развития городского активизма принципиально важно формирование адекватных представлений у граждан о его целях, задачах и множественности форм, что позволит вывести общественно значимую деятельность из категории антисоциальных и подлежащих санкционированию со стороны действующей власти.

Оценивая свою потенциальную готовность объединяться с другими жителями для реализации совместных действий, направленных на улучшение жизни города, большинство опрошенных (71,6 %) заявили о ее наличии у себя. Представляется, что данная потенциальная готовность способна вылиться в реальные действия при благоприятных условиях и задействовании мотивационных механизмов.

Готовность молодежи к объединению с другими горожанами связана с наличием у ее представителей чувства ответственности за то, что происходит вокруг: среди ощущающих ответственность за события в своем городе 87,5 % опрошенных готовы к объединению, среди не чувствующих себя ответственными – 57,8 %. Однако принципиально важно отметить, что и в подгруппе отрицающих ответственность объединительные установки сильно выражены. В мотивационной структуре респондентов этой группы преобладают причины, связанные с личностной реализацией (молодые люди чаще указывают на стремление завести полезные связи, получить доступ к определенным ресурсам, развить личные качества), менее выражены у них мотивы, обусловленные желанием жить в чистом городе (51,5 % неответственных опрошенных в сравнении с 63,3 % чувствующих ответственность) и проводить свободное время с пользой (7,4 % и 17,3 % соответственно).

Значимым фактором, способствующим повышению уровня готовности и мотивации к проявлению городской активности, выступает оценка молодежью возможностей влияния на ситуацию в городе. Только 0,9 % респондентов полагают, что они в полной мере способны оказывать воздействие на положение дел, 27,7 % заявили о полном отсутствии такой возможности, а большинство (57 %) оценивает свои шансы на влияние как незначительные.

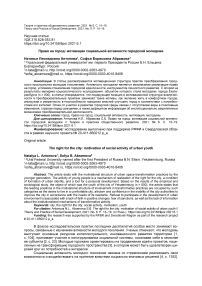

Мы полагаем, что изменение данных убеждений способно существенно трансформировать структуру мотивации и готовность к объединению среди горожан. В ходе исследования была установлена зависимость оценки респондентов своей возможности повлиять на происходящее в городе от собственно субъектной готовности к объединению для осуществления общественно значимой деятельности (рис. 1). Так, обнаружено следующее:

во-первых, чем выше оценка индивидом своей возможности влияния на события в городе, тем более выражена у него и готовность к сотрудничеству с другими гражданами по поводу решения задач улучшения и развития городского пространства;

во-вторых, проявление различных мотивов разнится у респондентов, позитивно оценивающих роль жителей в управлении городом и у отрицающих значимость участия горожан в процессе преобразования среды проживания: последние чаще демонстрируют мотивы противостояния бездействию властей (44 % по сравнению с 33 % респондентов, относящихся к первой категории), поиска полезных связей (8 % и 2 % соответственно) и мотивы, обусловленные стремлением жить в чистом городе (49 % и 59 % соответственно), представлять интересы горожан (4 % и 12 % соответственно), изменять жизнь к лучшему (41 % и 53 % соответственно) и реализовывать идеи (4 % и 11 % соответственно).

Следовательно, формирование представлений о горожанах как значимых субъектах, ответственных и реально реализующих возможность городского активизма, способно усилить мотивацию, опирающуюся на ценности созидания, инициативности, гражданской ответственности и соуправления.

■ Готовы объединиться с жителями для реализации действий, нацеленных на улучшение жизни города ■ Не готовы объединиться с другими жителями города для совместных действий

Рисунок 1 – Готовность молодежи к объединению для осуществления городской активности в зависимости от оценки возможности повлиять на происходящее в городе, %

В целом материалы исследования позволили прийти к следующим выводам. Активность городской молодежи как практика, нацеленная на преобразование городской среды, выступает инструментом реализации права на город. Результаты опроса показали, что лидирующие позиции в мотивационной структуре участия молодежи крупного промышленного города в преобразовательных практиках занимают следующие: желание жить (учиться/работать/творить) в чи-стом/опрятном/комфортном городе, альтруизм и неспособность городских властей улучшить город в соответствии с потребностями его жителей. Среди мотивов отказа от социальной активности преобладает отсутствие веры в позитивные изменения, страх перед санкциями, а также дефицит информации об институционально закрепленных механизмах преобразовательной деятельности. Важным видится становление диалога между активными горожанами и управленческими городскими структурами для определения актуальных потребностей молодого поколения как субъекта дальнейшего развития территории.

Список литературы Право на город: мотивация социальной активности городской молодежи

- Абрамова С.Б., Антонова Н.Л., Пименова О.И. Привлекательность города как фактор территориальной мобильности в оценках студентов (на примере города Екатеринбурга) // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1. С. 97–123. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-1-97-123.

- Сполохова М.Н. Социальная активность молодежи как условие развития современного города // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2018. Т. 2, № 1. С. 23–29.

- Антонова Н.Л., Ракевич Е.В. Горожане как субъект формирования имиджа города // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2016. № 2 (26). С. 160–166. https://doi.org/10.17072/2078-7898/2016-2-160-166.

- Гайфуллин А.Ю., Рыбалко Н.В. Социальная активность молодежи: оценка и пути повышения // Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16, № 4. С. 1392–1396.

- Серто М. де Изобретение повседневности. 1: Искусство делать. СПб., 2013. 328 с.

- David N.P., Buchanan A. Planning Our Future: Institutionalizing Youth Participation in Local Government Planning Efforts // Planning Theory & Practice. 2020. Vol. 21, iss. 1. С. 9–38. https://doi.org/10.1080/14649357.2019.1696981.

- Лефевр А. Производство пространства. М., 2015. 432 с.

- Харви Д. Право на город // Логос. 2008. № 3 (66). С. 80–94.

- Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? // Логос 2008. № 3 (66). С. 130–140.

- Purcell M. Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant // GeoJournal. 2002. Vol. 58, iss. 2/3. С. 99–108. https://doi.org/10.1023/b:gejo.0000010829.62237.8f.

- Седова Н.Н. Гражданский активизм в современной России: форматы, факторы, социальная база // Социологический журнал. 2014. № 2. С. 48–71. https://doi.org/10.19181/socjour.2014.2.495.

- Зубок Ю.А., Березутский Ю.В. Социальная активность молодежи: мировоззренческие основания саморегуляции // Власть и управление на Востоке России. 2020. № 2 (91). С. 89–105. https://doi.org/10.22394/1818-4049-2020-91-2-89-105.

- Шульман Е. Протест ищет выход [Электронный ресурс] // Такие дела. URL: https://takiedela.ru/2019/05/protest-ishhet-vihod/ (дата обращения: 17.04.2021).

- Почему Россияне боятся активизма и благотворительности [Электронный ресурс] // Левада-центр. URL: https://www.levada.ru/2020/09/14/pochemu-rossiyane-boyatsya-aktivizma-i-blagotvoritelnosti/ (дата обращения: 16.04.2021).