Право на самостоятельность. Размышления о первом опыте самостоятельного присуждения ученых степеней ведущими центрами науки и образования и насущных задачах развития системы научной аттестации в стране

Автор: Пахомов Сергей Иванович, Петров Михаил Петрович, Абалакин Константин Сергеевич, Мацкевич Игорь Михайлович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Большие вызовы

Статья в выпуске: 8, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается ход реализации новой модели научной аттестации. Анализируется деятельность диссертационных советов, созданных высшими учебными заведениями и научными учреждениями, получившими право самостоятельного присуждения ученых степеней. Показаны проблемы, возникшие в деятельности новой модели научной аттестации, сформулированы предложения, направленные на их решение. Особое внимание уделено правовому и организационно-методическому обеспечению работы по самостоятельному присуждению ученых степеней ведущими вузами и научными организациями.

Научная аттестация, присуждение ученых степеней, ведущие высшие учебные заведения и научные организации, правовое и организационно-методическое обеспечение аттестации

Короткий адрес: https://sciup.org/148321266

IDR: 148321266 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.08.P.02

Текст научной статьи Право на самостоятельность. Размышления о первом опыте самостоятельного присуждения ученых степеней ведущими центрами науки и образования и насущных задачах развития системы научной аттестации в стране

членов совета должны быть работниками академии и не менее 25% – внешними экспертами.

Российский университет дружбы народов, Казанский и Южный федеральные университеты, Объеди-

МИХАИЛ

ПЕТРОВИЧ

ПЕТРОВ кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора Департамента аттестации научных и

ИГОРЬ

МИХАЙЛОВИЧ

МАЦКЕВИЧ доктор юридических наук, профессор, главный ученый секретарь Высшей аттестацион- ной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Сфера научных интересов: крими-

ненный институт ядерных исследований предусмотрели возможность создания как диссертационных советов с постоянным составом, так и диссертационных советов для отдельных защит.

Диссертационные советы с формированием комитета или комиссии на отдельную защиту предусмотрены в нормативных правовых документах Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Новосибирского государственного университета. В этих вузах сформированы несколько крупных диссертационных советов по областям науки, состоящих из специалистов по разным научным специальностям, которые принимают решение о присуждении ученой степени, тогда как непосредственно защиту диссертации проводит комиссия или комитет, состоящий из ученых и специалистов по тематике диссертации из числа членов совета и/или внешних экспертов.

Диссертационный совет постоянного состава, созданный по всем научным специальностям, по которым в организации присуждаются ученые степени, действует в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». При этом каждая конкретная защита проводится экспертной комиссией, состоящей из 5 докторов наук по тематике диссертации.

Таким образом, в рамках вновь создаваемой модели государственной научной аттестации реализуются различные типы диссертационных советов, которые варьируются от диссертационного совета, являющегося единственным субъектом научной аттестации, до совета, выполняющего, по сути, функции итоговой экспертной оценки результатов защит, проводимых экспертными комиссиями, создаваемыми для каждой отдельной защиты.

Мы также видим, что диссертационные советы отличаются друг от друга не только по своему типу, но и по многим другим характеристикам. Например, по числу членов совета (от 5 до более 20 ученых); по количеству научных специальностей (1–4 науч- ные специальности); по продолжительности полномочий совета в целом и по длительности полномочий членов совета. И практически каждая организация, получившая право самостоятельного присуждения ученых степеней, имеет свою специфику в части решения процедурных вопросов.

В решении задач реализации новой модели научной аттестации активно участвует Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. С целью организационно-технического сопровождения самостоятельного присуждения вузами и научными организациями ученых степеней Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки:

– созданы личные кабинеты этих организаций в федеральной информационной системе государственной научной аттестации, обеспечивающие сопровождение деятельности по самостоятельному присуждению ученых степеней, в том числе организована работа модуля по размещению объявлений о защитах на сайте ВАК;

– проведен комплексный анализ локальных актов, определяющих механизмы научной аттестации, включая составление схем аттестационных процедур;

– осуществлен мониторинг деятельности диссертационных советов, в том числе проведена оценка эффективности аттестационной работы и проанализированы наукометрические показатели членов советов и соискателей ученых степеней.

Что показал мониторинг

Мониторинг деятельности диссертационных советов, создаваемых организациями, которые наделены правом самостоятельного присуждения ученых степеней, проводится в соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона № 148-ФЗ. Он предусматривает сбор, обобщение и оценку сведений, поступающих непосредственно из научных и образовательных организаций, которые включают количественные данные, свидетельствующие о динамике и эффективности научной аттестации. В рамках мониторинга осуществляется анализ локальных нормативных правовых актов, принимаемых этими организациями, которые – подчеркнем это особо – не должны противоречить нормативным правовым актам более высокого уровня.

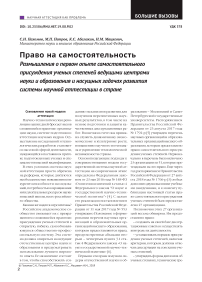

По данным мониторинга за 2018 год, во вновь созданных диссертационных советах было за- щищено 664 диссертации, в том числе 71 докторская и 593 кандидатских (рис. 2). Безусловным лидером стал Московский государственный университет, где прошло 472 защиты. В то же время во вновь созданных советах 6 организаций состоялось менее 20 защит диссертаций.

Итак, можно констатировать, что организации, получившие право самостоятельного присуждения ученых степеней, приступили к работе по аттестации научных и научно-педагогических кадров.

Однако общее число защит в этих организациях далеко не достигло показателей, которые обеспечивались диссертационными советами, утвержденными Минобрнауки России. Достаточно сказать, что в 2018 году в интересующих нас 27 организациях в рамках самостоятельного присуждения ученых степеней состоялось 593 защиты кандидатских диссертаций и еще 1631 защита была проведена с использованием традиционной модели, что суммарно составило 88% защит кандидатских диссертаций в этих организациях в 2016 году. Другими словами, показатели защит диссертаций не растут, а падают. Следовательно, есть основания предположить, что потенциал ведущих научных и обра-

71%

3%^

Ло%1% 4%

1% 2% i

■ МГУ им М.В. Ломоносова

■ СПбГУ

■ МЭИ

■ МИСиС

■ МФТИ

■ ПНИПУ

ИТМО

■ МГИМО

НИУ ВШЭ

РАНХиГС

Докторские

о

о

б

Кандидатские

Рис. 2. Распределение числа защит диссертаций в 2018 году по организациям, имеющим право самостоятельного присуждения ученых степеней

21 6

9 2

1 О 4 7 О 7 1

7 О О О о о о

1 1

3 1

Физико-математические науки Химические науки Биологические науки Геолого-минералогические науки Технические науки Сельскохозяйственные науки Исторические науки Экономические науки Философские науки Филологические науки Географические науки Юридические науки Педагогические науки Медицинские науки Фармацевтические науки Ветеринарные науки Искусствоведение Архитектура Психологические науки Социологические науки Политические науки Культурология

106 50

58 24

7 0

0 о

Рис. 3. Распределение числа защит диссертаций в диссертационных советах организаций, имеющих право самостоятельного присуждения ученых степеней, по отраслям науки в 2018 году зовательных организаций в деле аттестации научно-педагогических кадров пока реализуется не в полной мере.

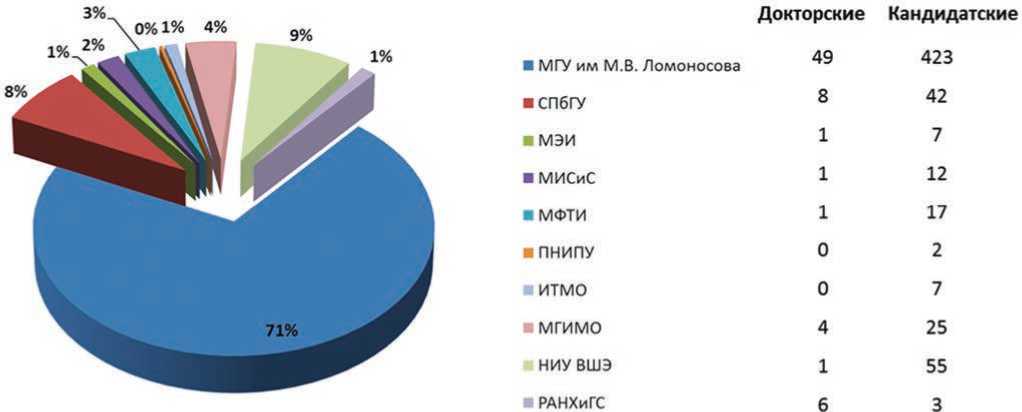

В рамках новой модели научной аттестации не уменьшаются, а даже нарастают диспропорции в практике присуждения ученых степеней по отдельным отраслям науки (рис. 3). Так, в диссертационных советах, созданных организациями самостоятельно, наблюдается заметное снижение количества защит диссертаций по техническим наукам по сравнению с их числом в диссертационных советах Минобрнауки России. В 2018 году защиты по техническим наукам в условном «ваковском» формате составляли 21,8% общего числа защит, а в организациях, реализующих право самостоятельного присуждения ученых степеней, этот показатель был равен лишь 6,8%. Аналогичная ситуация сложилась в педагогических и философских науках, тогда как в политических науках, экономике, геолого-минералогических науках, географии и биологических науках наблюдалась обратная картина.

Обращает на себя внимание, что в самостоятельно создаваемых организациями диссертационных советах растет доля защит диссертаций соискателей ученых степеней из числа работников этих же организаций. Она составляет более 45%, что почти в полтора раза превышает значение аналогичного показателя по защитам диссертаций в диссертационных советах, утвержденных Минобрнауки России (29,5%). Если эта тенденция не будет преодолена, то организации, реализующие право самостоятельного присуждения ученых степеней, рискуют превратиться из федеральных в локальные центры аттестации научно-педагогических кадров.

При этом соискатели ученой степени, выполнившие диссертации в организациях, реализующих право самостоятельного присуждения ученых степеней, нередко представляют их к защите в диссертационные советы, созданные Минобрнауки России на базе других организаций. Так, в Московском государственном университете, где в 2018 году диссертационные со- веты, утвержденные Минобрнауки России, прекратили свою деятельность, 14% докторских и 11% кандидатских диссертаций были защищены в рамках традиционной модели аттестации в диссертационных советах других организаций.

В нормативных правовых актах 17 организаций, имеющих право самостоятельного присуждения ученых степеней, предусмотрены более высокие требования в части публикации основных результатов диссертаций соискателей ученых степеней, чем установленные Минобрнауки. Однако общее число публикаций по теме диссертации соискателей диссертационных советов, утвержденных Минобрнауки России, почти в два раза превышает показатели публикационной активности соискателей, защищающихся в системе самостоятельного присуждения ученых степеней (за исключением публикаций, учитываемых в международных базах данных и системах цитирования). Мониторинг деятельности диссертационных советов по итогам 2018 года в отдельных случаях по- казал увеличение количественных и качественных наукометрических показателей публикационной активности членов диссертационных советов организаций, реализующих право самостоятельного присуждения ученых степеней, в сравнении с членами диссертационных советов, утвержденных Минобрнауки России.

Выяснилось также, что требования, предъявляемые к членам диссертационных советов в 12 организациях, имеющих право самостоятельного присуждения ученых степеней, установлены на уровне, аналогичном или превышающем требования Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. В частности, в 7 организациях при оценке научной эффективности членов диссертационных советов учитываются результаты апробации научных исследований и другие параметры результативности научной работы, не предусматриваемые ВАК.

Однако в некоторых организациях, реализующих право самостоятельного присуждения ученых степеней, публикационная активность членов диссертационных советов составляет не более 60% тех показателей, которые установлены для членов диссертационных советов системы ВАК.

Не выработаны оптимальные механизмы, обеспечивающие привлечение к аттестации научно-педагогических кадров только наиболее значимых ученых из числа кандидатов наук и докторов философии (PhD). В свою очередь, это влечет за собой снижение экспертных возможностей участников государственной системы научной аттестации.

К работе диссертационных советов организаций, самостоятельно присуждающих ученые степени, привлекаются кандидаты наук и обладатели иностранных ученых степеней. Всего в этих диссертационных советах участвовало 108 иностранных ученых, или 3,2% от общего числа экспертов, в том числе 26 граждан стран-участниц СНГ.

Доля кандидатов наук в составах советов, самостоятельно создаваемых организациями, более чем в два раза (4,9 против 2,2%) превышает аналогичный показатель диссертационных советов традиционного формата. При этом, по данным мониторинга, 56 кандидатов наук принимали участие в деятельности диссертационных со-

Под влиянием глобализации с конца XX века наметилась тенденция к унификации научной аттестации. Ее универсальная модель была создана в рамках Болонского процесса. Она предусматривает академические степени бакалавра, магистра и доктора философии (PhD), хотя в ряде стран, например в Германии и Франции, сохраняются и более высокие степени хабилитирован-ного доктора, аналогичные российской степени доктора наук. Новая модель ат тестации, реализуемая в последние годы в России, создается с учетом принципов и установок, принятых в рамках Болонского процесса

ветов в качестве их членов и даже заместителей председателя совета, а значит, участвовали и в голосовании о присуждении ученой степени доктора наук. Как очевидно, это противоречит сложившейся практике, в соответствии с которой в диссертационных советах, утвержденных Минобрнауки России, кандидаты наук работают только в качестве ученых секретарей.

Вариативность подходов к реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней обусловила возникновение проблемы правовой регламентации нового комплекса складывающихся общественных отношений. Результаты мониторинга позволяют сделать вывод о неполном соответствии новых аттестационных процедур действующим правовым нормам, наличии пробелов в правовом регулировании аттестации. Имеет место и своего рода конкуренция положений локальных актов с нормами актов более высокого уровня, которым локальные акты должны полностью соответствовать.

Согласно информации, размещенной в федеральной информационной системе государственной научной аттестации, 25 организаций, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, разработали и утвердили локальные нормативные правовые акты, определяющие порядок этой работы. Из них лишь 6 организаций в достаточной мере регламентировали аттестационные процедуры, необходимые для функционирования системы аттестации.

Анализ локальных нормативных правовых актов по 25 показателям свидетельствует об отсутствии в них достаточно четких правил и наличии противоречивых положений, которые в общей совокупности не соответствуют действующим правовым нормам, регулирующим функционирование государственной системы научной аттестации. Более того, в ряде случаев из-за этого не выполняются обязательные требования в области аттестации, установленные Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

К проблемным вопросам правового обеспечения системы научной аттестации на локальном уровне относится произвольное определение в отдельных случаях видов и наименований ученых степеней, отличающихся терминологически от названий ученых степеней, установленных федеральным законодательством. В их числе также назовем участие в составе диссертационных советов кандидатов наук и докторов философии (PhD) с низкими наукометрическими показателями, а также предоставление возможности защиты диссертации выпускникам бакалавриата.

В некоторых локальных нормативных актах организаций, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, недостаточно полно реализованы принципы открытости и публичности аттестационных процедур, не отражены отдельные формы экспертной оценки. В отдельных случаях не предусмотрены процедуры обжалования соискателями решений диссертационных советов.

Вопросы правового характера также вызывают примеры локальных норм, которые предусматривают самостоятельное установление нормативов в сфере классификации научных специальностей (областей), по которым присуждаются ученые степени; создание диссертационных советов не по научной специальности, установленной действующей номенклатурой; разделение процедуры защиты и процедуры присуждения ученой степени; отказ от оппонентов и ведущей организации. В локальных актах некоторых организаций отсутствуют требования об обязательном представлении основных научных результатов диссертации в форме автореферата. Отмечаются изменения установленных требований к форме диссертации и процедуре ее представления в диссертационный совет, к перечню кандидатских экзаменов. По сравнению с рекомендациями ВАК снижаются нормативы публикации соискателями научных работ.

Итак, данные мониторинга практической деятельности организаций, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней, как и анализ других источников информации, приводят к выводу о недостаточной готовности даже ведущих университетов страны к правовому и методическому сопровождению новой мо- дели научной аттестации. Именно это обстоятельство, как очевидно, предопределило увеличение до двух лет переходного периода, в течение которого, наряду с диссертационными советами, созданными самостоятельно, продолжают функционировать и советы, образованные Минобрнауки России.

Проблемы и решения

Как мы видим, ход и первые итоги децентрализации системы научной аттестации обнажили нерешенные проблемы воспроизводства научных кадров и развития практики присуждения ученых степеней.

Самая острая из этих проблем связана с правовым регулированием самостоятельного присуждения ученых степеней. При ее решении, на наш взгляд, следует исходить из императива примата фундаментальных норм права, согласно которому широкие полномочия в сфере присуждения ученых степеней, предоставленные ведущим вузам и научным организациям, должны проводиться в жизнь в пределах требований действующего законодательства, обязательных для всей государственной системы научной аттестации.

Вспомним, что сегодня законодательными и подзаконными нормативно-правовыми актами установлены конкретные требования ко многим аспектам научной аттестации. Вполне определенно регламентированы: виды ученых степеней и публичный порядок их присуждения диссертационным советом; номенклатура научных специальностей, в соответствии с которой присуждаются ученые степени; перечень сведений, указываемых в дипломе о присуждении ученой степени, а также требования к научной квалификации членов диссертационных советов.

Чтобы единая система научной аттестации не распалась, все эти требования следует неукоснительно проводить в жизнь, но не механически, а с учетом реальной са- мостоятельности организаций в присуждении ученых степеней. Следовательно, необходимо внести выверенные изменения и дополнения норм, составляющих правовую основу всей системы аттестации, которые призваны точно и корректно определять и закреплять границы регулирования наиболее важных процедур как на федеральном, так и на локальном уровнях, обеспечивая оптимальное сочетание их вариативности по форме реализации и принципиального единства по существу.

Это особенно актуально при определении: степени автономии организаций в сфере регламентации основных элементов административной процедуры аттестации; правил защиты диссертации в разных диссертационных советах в рамках конкретной отрасли науки, в том числе в диссертационных советах, создаваемых приказами Минобрнауки России; вопросов сдачи кандидатских экзаменов и использования их результатов в организациях с различным форматом аттестационной процедуры.

Существенное значение имеет учет выданных организациями дипломов и предоставление на условиях общего доступа информации о юридически значимых фактах. Например, об отказе в присуждении ученой степени, решениях, принятых по апелляциям и заявлениям о необоснованном присуждении ученой степени, отказе в приеме диссертации к защите. Недостаточно подробно, а иногда и вовсе не регламентирована процедура лишения ученых степеней.

Реализация организациями полномочий самостоятельного присуждения ученых степеней сделала актуальным правовое регулирование деятельности объединенных диссертационных советов, привлечения организаций, наделенных правом самостоятельного присуждения ученых степеней, в качестве экспертных площадок в системе аттестации, в частности, для дачи до- полнительных заключений, а также к работе ВАК при Минобрнауки России. Назрела потребность в регламентации участия экспертов в работе диссертационных советов с различными моделями научной аттестации.

Несмотря на законодательное признание равенства документов о присуждении ученых степеней, выдаваемых всеми участниками государственной системы научной аттестации, существенные расхождения качественных критериев, экспертных форм и процедурных механизмов присуждения ученых званий могут привести к проблеме сопоставимости дипломов кандидатов и докторов наук, вызвать вопросы об обоснованности выдачи дипломов и их подлинности.

Резюмируя сказанное по теме правового регулирования присуждения ученых степеней, отметим, что практически во всех звеньях новой модели аттестации возникли те или иные вопросы, вызванные несовершенством локальных правовых актов. И одним махом эти вопросы не решить. Напрашивается вывод о том, что необходима программа поддержки правотворческой деятельности всех субъектов, реализующих новые формы научной аттестации, предусматривающая анализ, корректировку локальных правовых актов и, конечно, компетентную помощь в их создании и реализации.

Исключительно сложная проблема – реализация в рамках новой модели аттестации приоритетов в развитии науки и технологий. Конечно, проблема эта постоянно находится в поле зрения академического сообщества и органов государственного управления. Но необходимо двигаться дальше. А именно, создать конкретные механизмы, поощряющие выполнение диссертационных исследований и защиту диссертаций по перспективным направлениям науки, техники и технологий на уровне конкретных ву- зов и научных организаций, самостоятельно присуждающих ученые степени. Думается, что в условиях децентрализации аттестации без этого не обойтись.

Назрела потребность в унификации общегосударственной системы информационного учета аттестационной деятельности всех участников данного процесса, независимо от степени их автономии. Целесообразно законодательно или по меньшей мере на уровне подзаконных актов четко определить состав информации, которая подлежит предоставлению и агрегированию в единой системе, включая сведения о выданных дипломах, иных юридически значимых решениях, в том числе и решениях о принятии диссертации к защите, о выявлении случаев некорректного заимствования. Пришло время перейти к обязательному размещению всех диссертаций в сети Интернет. Все это создаст предпосылки для цифровизации единой системы научной аттестации России, а значит, и для повышения ее эффективности в деле развития отечественной науки.

Особая тема – ответственность за соблюдение государственной дисциплины в деле самостоятельного присуждения ученых степеней, а также за уровень научной аттестации. Пока механизмы применения мер государственного воздействия в случае выявления нарушений в этой сфере не определены, как нет и критериев, позволяющих квалифицировать эти нарушения. По существу, отсутствует и сколь-нибудь явная репутационная ответственность руководителей организаций, самостоятельно присуждающих ученые степени, не определены и другие инструменты, обеспечивающие сопровождение новой модели научной аттестации.

Между тем в условиях размытой ответственности существует реальная опасность снижения роли ведущих вузов и научных организаций в развитии государственной научной аттестации. Более того, не исключено, что эффект от самостоятельного присуждения этими организациями ученых степеней может оказаться противоположным ожидаемому.

Наконец, два слова о контроле за научной аттестацией. Функционирование системы государственной научной аттестации в качестве единого целостного механизма, но на основе многообразия ее форм и видов нуждается в эффективном внешнем контроле и регулировании, обеспечивающем соблюдение требований федерального законодательства, прав всех субъектов аттестаций, интересов общества и государства. Задача эта призывает к поиску и реализации отдельного решения. Оно не должно быть громоздким и обременительным для вузов и научных организаций. И, безусловно, это решение не должно препятствовать расширению международных научных коммуникаций [1].

Названные и другие проблемы в сфере научной аттестации, а их гораздо больше, чем можно осветить в одной статье, остро ощущаются академическим сообществом и нашим обществом в целом. Этот вывод подтверждает растущее число критических выступлений средств массовой информации, а также жалоб на действия и решения субъектов, наделенных правами самостоятельного присуждения ученых степеней. За 2017–2018 годы в Минобрнауки России поступило 73 обращения граждан по этим вопросам. В числе типичных причин этих обращений: отказ в приеме диссертации, отсутствие открытости, нарушение процедуры защиты, избыточные требования к соискателям и к их диссертационным исследованиям. На решения самостоятельно созданных диссертационных советов подано несколько апелляций, которые, в силу слабой правовой регламентации механизма их рассмотрения, остались без движения.

Российской академией наук, Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, ВАКом при Минобрнауки России, Советом по науке при Минобрнауки России высказаны мнения о нецелесообразности расширения круга субъектов, которым могут быть предоставлены права самостоятельного присуждения ученых степеней. Делегирование этих прав большому числу научных и образовательных организаций при отсутствии контроля качества и полноты исполнения переданных им полномочий может привести к снижению эффективности функционирования всей системы государственной научной аттестации.

Согласно позиции Президиума РАН, поспешное подключение вузов к системе самостоятельного присуждения ученых степеней может повлечь резкое увеличение фальсифицированных диссертаций, привести к девальвации ученых степеней, разрушению выстроенной десятилетиями системы аттестации научных кадров и, как следствие, к снижению международной конкурентоспособности страны в сфере науки и технологий. Поэтому необходим комплекс мер, направленных на обеспечение публичного контроля организации самостоятельного присуждения ученых степеней, проведение систематического анализа деятельности соответствующих диссертационных советов [7].

В рекомендациях заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 21 мая 2018 года, отмечается отсутствие ясной и четкой нормативной базы функционирования системы научной аттестации при самостоятельном присуждении ученых степеней, а также экспертного контроля качества диссертационных исследований на государственном уровне. По мнению Совета, это чревато нарушением законодательно установленного принципа единой экспертизы диссертаций и может привести к падению ее качества [9].

Некоторые специалисты склонны рассматривать проводимые преобразования как процесс отделения от единой системы государственной аттестации ряда организаций,

Первые шаги по введению научной аттестации ученых в России были совершены в XVII веке. В 1804 году систематическая аттестация научных кадров становится правом и обязанностью отечественных университетов. В 1918 году ученые степени и сама процедура аттестации были упразднены. Однако эта мера себя не оправдала: вместо притока свежих научных сил она привела к нехватке научных кадров высшей квалификации. Чтобы восполнить их недостаток, в начале 1930-х годов государственная система научной аттестации была воссоздана. Ее ядром стала Высшая аттестационная комиссия, которая много сделала для возрождения отечественной науки и вывода ее на передовые рубежи

которые начинают действовать совершенно независимо. Они небезосновательно считают, что это ведет к разрушению единой системы аттестации [2].

Несмотря на жесткую установку на постепенное устранение государства из сферы научной аттестации, экспертное сообщество не исключает закрепления на государственном уровне ключевых вопросов присуждения ученых степеней. В числе этих вопросов выделяют открытие и прекращение деятельности диссертационных советов, регулирование процедур аттестации, функционирование единого информационного пространства, контроль деятельности субъектов научной аттестации [8]. Эта точка зрения подтверждается аргументами, которые приведены и в настоящей статье.

Суть сказанного состоит в том, что реализация ведущими вузами и научными организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней выявила присущие этой работе критические проблемы, игнорирование которых может нанести урон воспроизводству научных кадров и отечественной науке в целом. В связи с этим многие представители научной общественности высказывают озабоченность перспективами дальнейшей реализации новой модели научной аттестации без ее корректировки. Что же касается того, какими могут быть эти коррективы, то эта тема нуждается в дальнейшем обсуждении, в том числе и с учетом наметившихся подходов к решению вновь возникших проблем, которые носят вполне реалистичный и основательный характер.

Время выбора

Переход основной массы организаций, наделенных правом самостоятельного присуждения ученых степеней, к реализации собственных моделей государственной научной аттестации завершится в сентябре 2019 года после прекращения деятельности сети диссертационных советов, созданных приказами Минобрнауки России. К этому моменту большинство организаций достигнет максимальной автономии в вопросах государственной научной аттестации, хотя полноценная и стабильно функционирующая база локальных систем научной аттестации будет сформирована только в 2020 году.

В этой ситуации перевод государственного регулирования научной аттестации на локальный уровень объективно усложнит соискателям ученых степеней, особенно выпускникам аспирантуры 2019 года, представление и защиту диссертаций в связи с необходимостью выполнения требований локальных актов организаций.

Но это только одна сторона дела. Другая же состоит в том, что вновь возникшее разнообразие подходов к формированию локальных моделей научной аттестации, как было показано, в должной мере не упорядочено единым механизмом стандартизации аттестационных процедур и форм экспертной оценки, гарантирующим сопоставимость дипломов о присуждении ученых степеней.

К чему это может привести?

Во-первых, к коллизиям и конфликтам, число которых будет только возрастать. И, во-вторых, к запуску процесса дезинтеграции единой системы научной аттестации, что, безусловно, нанесет ущерб развитию науки и техники в нынешний ответственный период в жизни страны, когда стартуют национальные проекты, реализация которых требует мобилизации всего научного потенциала страны.

Считаем эти риски неприемлемыми. Реальной альтернативой деструктивным явлениям могут стать глубокий анализ и критическая оценка первых итогов внедрения новой модели аттестации, изучение практики реализации организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней и принятие на этой основе решений по расширению или сокращению круга научных и научно-образовательных организаций, обладающих этим правом.

Не будет преувеличением сказать, что наша система научной аттестации переживает особый период, если не сказать момент истины, когда особенно важна дис-

Первая защита по собственным правилам вуза прошла успешно

куссия заинтересованных представителей академического сообщества по затронутым в статье темам. И только по итогам этой дискуссии должно приниматься ответственное решение органами государственной власти и управления. И здесь нельзя исключать никакого решения, кроме непродуманного и поспешного. Может быть, надо продлить период перехода к новой модели аттестации, не исключено и изменение траектории движения вперед, стоит подумать и над сочетанием устоявшейся и новой моделей.

Подводя итоги, назовем темы, наиболее существенные для обсуждения перспектив самостоятельного присуждения ученых степеней и последующей корректировки новой модели аттестации. По нашему мнению, это повышение качества нормативной правовой базы, обеспечивающей реализа- цию права самостоятельного присуждения ученых степеней, более полное использование потенциала организаций как площадок государственной системы научной аттестации, государственное воздействие в случае выявления неполноты и низкого качества реализации полученных организациями прав, определение аттестационных процедур и форм экспертной оценки, гарантирующих равноценность дипломов о присуждении ученых степеней.

Многообразие форм научной аттестации важно не само по себе. Оно имеет смысл, только если стимулирует приток новых знаний, приводит к новым открытиям, а главное – обеспечивает прирост наших научных сил, повышение их уровня и творческой самоотдачи российских ученых.

Произойдет это или нет, покажет время.

Список литературы Право на самостоятельность. Размышления о первом опыте самостоятельного присуждения ученых степеней ведущими центрами науки и образования и насущных задачах развития системы научной аттестации в стране

- Васильев С.А. Правовые вопросы влияния глобализации на российскую систему государственной научной аттестации//Современные тенденции развития права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект: материалы III Всерос. науч.-практич. конф. (Симферополь, 19-20 апреля 2018 г.). Симферополь: Изд-во Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 2018. С. 39-44.

- Нижегородцев Р.М. Аттестация научных кадров: нерешенные проблемы//Юридическое образование и наука. 2018. № 3. С. 29-36.

- О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 1792-р: распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 1766-р//Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 36. Ст. 5677.

- О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»: федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 148-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 22. Ст. 3096.

- О перечне научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени: распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 1792-р//Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 35. Ст. 5392.

- Положение о формировании перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым -четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»: постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 553//Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 21. Ст. 3006.

- Российская академия наук. URL: http://www.ras.ru (дата обращения: 16.12.2018).

- Смирнова М.В. Самостоятельное присуждение университетами ученых степеней: зарубежный опыт и перспективы развития в России. URL: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/stati/detail.php?ELEMENT_ID=5687 (дата обращения: 16.12.2018).

- Совет принял Рекомендации по теме «Реализация права на образование и защита прав участников образовательного процесса»//СПЧ. URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4924/(дата обращения: 16.12.2018.).