Право вето как признак правящей политической элиты

Автор: Помигуев Илья Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена определению признака, по которому можно отличить правящую политическую элиту от остальных социальных групп, - блокирования политических решений, не отвечающих интересам элиты сохранить особое положение в обществе и государстве (право вето). Статья вносит вклад в развитие теории вето-игроков, которая в целом построена на идее сохранения статус-кво за счет блокирования инициатив. Автор выделяет два измерения, связанных с публичностью и формальным статусом политических акторов, формирующих поле вето.

Право вето, политические элиты, российская политика, вето-игроки

Короткий адрес: https://sciup.org/170195973

IDR: 170195973 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9347

Текст научной статьи Право вето как признак правящей политической элиты

Т радиционно власть в форме политического влияния оценивалась по возможностям элит добиваться успеха в принятии решений [Ледяев 2009].

В 1960-е гг. американские исследователи П. Бахрах и М. Барац предложили учитывать новое измерение – так называемое второе лицо власти, понимаемое как способность субъекта не допускать принятия политических решений, ограничивая повестку дня только безопасными для политической элиты темами [Bachrach, Baratz 1970]. Фактически ученые предложили концепт власти, построенный на блокировании решений со стороны политических субъектов, не входящих в правящую элиту [Ледяев 2009].

Эта же идея в дальнейшем легла в основу неоинституциональной теории вето-игроков, предложенной Дж. Цебелисом, который вывел на новый уровень анализ важного критерия изучения политических акторов – возможности блокировать принятие решений для сохранения статус-кво [Tsebelis 2002]. В итоге правящих акторов можно искать не столько по формальным признакам, сколько по возможности влиять на вето-игроков и точки вето, где и возможны формальные изменения законодательного статус-кво [Помигуев 2014].

Теория вето-игроков исходит из примата формальных политических инсти-тутов1, при этом нельзя исключать влияние неформальных норм и правил, способных существенно повлиять на всю политическую систему. Так, можно выделить ряд работ, которые подчеркивают, что институциональная стабильность (сохранение статус-кво) достигается в т.ч. и неформальными способами, например за счет процветания различных неофициальных связей, кли-ентелизма, патримониализма, клановости. Существование демократического «фасада» не придает институтам необходимую содержательность и легитимность, но наполнить эту легитимность можно за счет создания различных «подрывных институтов» [Гельман 2010] и «замещающих» неформальных структур.

Фактически статус-кво правящей элиты достигается путем тесного перепле- тения формальных и «дефектных» неформальных демократических институтов (или параллельности их существования), снижающих для элит транзакционные издержки при принятии политических решений [Меркель, Круассан 2002; Helmke, Levitsky 2004; Гельман 2010].

Деформализация правил, плотное сплетение различных групп интересов с государственным аппаратом сказываются на эффективности и работоспособности формальных институтов при закрытости и неясности самого процесса и участников согласований. Такой процесс наблюдается и в России, где политические акторы часто подменяют «игру по правилам» «игрой с правилами» [Хлопин 2006], а применение, толкование и определение границ действия установленных норм избирательно определяется чиновниками с расчетом увеличения их личной выгоды [Панеях 2003].

Политическим элитам приходится использовать законодательный процесс как формальный инструмент, механизм легитимации решений, признанный всеми участниками. Следовательно, изучение вето-игроков вполне вписывается в подход, где изучаются формальные институты с включенными в них неформальными практиками. Эта логика может быть описана в рамках теории рационального выбора как стремление акторов к максимизации ресурсов, где под ресурсом понимается «атрибут, обстоятельство или благо, обладание которым увеличивает влияние его обладателя на других индивидов или группы» [Россия регионов… 2000: 27].

Результаты собственного диссертационного исследования, посвященного вето-игрокам, свидетельствуют о значительной роли неформальных практик в законодательном процессе. В результате, на точки вето воздействуют не только институциональные и партийные вето-игроки, но и различные внутриинсти-туциональные структуры (управления Администрации Президента, министерства, Совет Государственной думы и др.), косвенные участники процесса (СМИ, коммерческие и некоммерческие структуры, др.) и даже отдельные персоны [Помигуев 2016].

Таким образом, признание неформальной стороны принятия политических решений позволяет расширить познавательные возможности теории вето-игроков [Помигуев 2018].

В теории Дж. Цебелиса изначально установлено, что вето-игроки формально определены, а их деятельность подчиняется общим правилам игры, установленным законодательно (конституционно). Но поскольку политических акторов намного больше, то необходимо рассматривать еще и людей с группами, обладающими полномочиями участвовать в принятии решений по определенному кругу вопросов, блокировании или даже просто в затягивании рассмотрения (предложено понятие veto gate – дословно, «ворота вето») [McCubbins 2005].

Наличие акторов, заинтересованных в сохранении статус-кво (правящая элита), подразумевает существование и противоположной стороны, стремящейся его изменить, а также внутренних структур, обеспечивающих функционирование внутренних процессов. В теории полей Н. Флигстина и Н. МакАдама подобные политические акторы являются субъектами стратегического поля политики [Fligstein, McAdam 2012; Комин 2018]. В теории вето-игроков деление строится по принципу взаимодействия акторов, у которых есть возможность или способность заблокировать решение, их и можно считать представителями политической элиты, стремящимися сохранить свое привилегированное положение в обществе и государстве.

Основной чертой теории вето-игроков является отказ от описательно- сти в пользу изучения результатов публичной политики институциональных и партийных (определяемых самой политической системой) акторов. Законодательная деятельность публичных институтов в первую очередь строится на достижении общественных целей – именно тогда возникает институционализированное поле для диалога и конфликта по значимым общественным и государственным проблемам. Однако публичность выступает условным противовесом частным интересам, представляемым различными группами, которые оказывают давление на публичные институты. Поведение политических субъектов в публичном пространстве, их отношение к формализации и деформализации правил, но главное – конкретные шаги по формированию расколов и постановке общественных целей становятся смыслом публичной деятельности, создающим политическое поле борьбы за властные ресурсы, поэтому «любое представление о публичном благе “частноокрашено” и содержит элемент частных интересов. Поэтому содержательное определение публичного блага, которое должно быть произведено посредством политического коллективного действия, всегда представляет собой борьбу за власть (в форме открытого конфликта либо переговоров, торга (bargain))» [Хлопин 2006].

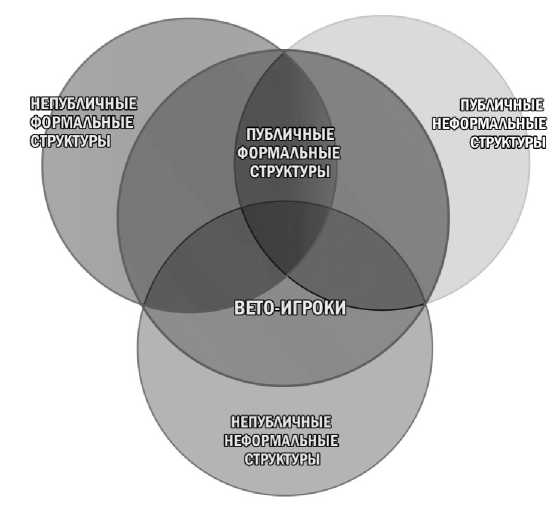

Формализованность и публичность (ФП) – отличительные черты вето-игроков, основным источником и одновременно ресурсом деятельности которых становится легитимность. Применяя эти два измерения для идентификации вето-игроков, можно выделить еще три типа вето-акторов, влияющих на деятельность первой группы, – это формальные непубличные (ФН), неформальные публичные (НП), неформальные непубличные (НН) акторы (см. рис. 1).

Формальными непубличными являются внутриинституциональные структуры, способные заблокировать принятие решения вето-игроками, – внутренние структуры всех ветвей власти, участвующих в принятии политических решений, например аппараты парламента, правительства, судов и т.д. Их можно относить к понятию veto gate , определяя как структуры, способные затянуть принятие решений. Основной их ресурс – имеющиеся формальные полномочия в существующей институциональной среде.

Неформальные публичные вето-акторы – СМИ, общественные организации, экспертные сообщества, отдельные политики, особенно относящиеся к так называемой несистемной оппозиции. Апелляция к общественному мнению, формирование общественных настроений, борьба за общее благо являются важными инструментами блокирования непопулярных решений, способных скорректировать позиции вето-игроков. Основным ресурсом можно считать общественную поддержку.

Неформальных непубличных акторов можно представить как группы интересов в виде относительно устойчивых совокупностей индивидов, которые имеют стратегически общие цели и мотивы к их достижению. Согласно теории Д. Трумэна, такие группы интересов используют весь спектр демократических инструментов в целях принятия максимально выгодного для себя решения, взаимодействуя при этом с представителями политических партий, законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Конкурирующие друг с другом группы находятся в постоянном поиске доступа к вето-игрокам с целью максимального распределения ресурсов в свою пользу. Главными ресурсами являются сплоченность и финансовые средства [Truman 1968: 67].

Особое внимание к группам интересов в теории вето-игроков возникло после исследования С. Вигур, которая с помощью сравнительного изучения судебных реформ в Италии, Бельгии и Франции показала, что представители юридических профессий как одной из групп интересов повлияли на законодательные изменения независимо от существующей конфигурации вето-игроков [Vigour 2014]. Именно поэтому анализ законодательных и политических изменений должен учитывать не только институциональных и партийных вето-игроков, но и группы интересов, которые благодаря высокой «сплоченности и легитимности могут добиваться больших успехов в плане блокирования законодательных инициатив» [Vigour 2014].

Рисунок 1. Поле вето в рамках двух измерений – формальности и публичности акторов

Таким образом, конфигурация, в которой возникает единодушная позиция всех четырех групп акторов по поводу сохранения статус-кво, показывает именно ту политическую элиту, которую можно считать правящей. Она использует все возможности, чтобы не допустить изменений, которые будут невыгодны всем (cм. рис. 1 – центральная область пересечения, так называемый треугольник Рело).

Подобная конфигурация наиболее явно видна в России на примере индивидуального вето-игрока – президента. Глава государства имеет публичный пост, закрепленный формально в главном законе страны; располагает нормативно закрепленным, как правило непубличным, аппаратом, обеспечивающим его деятельность; обращается к публичным личностям и структурам за поддержкой проводимого курса; имеет команду своих единомышленников и друзей, каждый из которых имеет свой политический вес, часто непубличный, в разных сферах жизни государства и общества. В итоге узкая группа акторов, имеющих «доступ к телу», становится полем вето. Интересы внутри группы при этом могут не совпадать или же не пересекаться, но объединяет их близость к вето-игроку в лице президента. Такое поле может формироваться вокруг всех вето-игроков, на которых не распространяется «правило поглощения» [Tsebelis 2002], когда в поле вето могут оказаться и другие формальные вето-игроки, оказавшиеся в зависимом положении от другого вето-игрока.

В заключение можно отметить следующее.

Блокирование политических решений – признак, без которого сложно представить политическую элиту, главной целью которой является сохранение статус-кво – власти и главенствующего положения по отношению ко всем остальным социальным группам.

Неоинституциональная теория вето-игроков, оформившаяся в начале текущего века, уловила этот важный признак, идентифицирующий элиты. Данная статья обогащает теорию не только за счет внимания к изучению результатов публичной политики институциональных и партийных акторов, но и благодаря выявлению структуры их отношений по поводу доступа к вето-игрокам и точкам вето.

Выделение двух измерений, связанных с публичностью и формальностью политических акторов, участвующих в процессе принятия политических решений, позволяет выявить поле вето, в котором происходят основные взаимодействия с целью сформулировать позицию по поводу возможных изменений статус-кво. Доступ к формальному публичному институту в виде вето-игрока позволяет использовать возможность блокирования как инструмент сохранения доминирующего положения правящей политической элиты независимо от того, в какой сфере жизни общества или государства интересы элитных групп представлены.

Список литературы Право вето как признак правящей политической элиты

- Гельман В.Я. 2010. «Подрывные институты» и неформальное управление в современной России. - Полития. № 2(57). С. 6-24.

- Комин М.О. 2018. Множественные поля и управление идентичностью: Новый подход для анализа причин и динамики социально-политических трансформаций. - Политическая наука. № 2. С. 289-306.

- Ледяев В.Г. 2009. Политическая власть: концептуальный анализ. -Управленческое консультирование. № 4. С. 27-45.

- Меркель В., Круассан А. 2002. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях. - Полис: Политические исследования. № 1. С. 6-17.

- Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики (пер. с англ. А.Н. Нестеренко). М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА». 180 с.

- Панеях Э.Л. 2003. Неформальные институты и формальные правила: закон действующий vs. закон применяемый. - Политическая наука. № 1. С. 33-52.

- Помигуев И.А. 2014. Концепция вето-игроков: новый подход в изучении форм правления. - Политическая наука. № 1. С. 199-210.

- Помигуев И.А. 2016. Роль вето-игроков в федеральном законодательном процессе в современной России: дис. ... к.полит.н. М.: МГУ. 228 с.

- Помигуев И.А. 2018. Статус-кво в условиях революционной ситуации: в поисках оптимальных решений. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 8. № 5. С. 52-57.

- Россия регионов: трансформация политических режимов (под ред. В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри). 2000. М.: Весь Мир. 376 с.

- Хлопин А.Д. 2006. Деформализация правил и институциональные ловушки в России. - Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М.: Изд-во ИСП РАН. С. 448-464.

- Bachrach P., Baratz M.S. 1970. Power and Poverty: Theory and Practice. N.Y., London, Toronto: Oxford University Press. 234 p.

- Fligstein N., McAdam D.A. 2012. Theory of Fields. Oxford: Oxford University Press. 256 p.

- Helmke G., Levitsky S. 2004. Informal Institution and Comparative Politics: A Research Agenda. - Perspectives on Politics. Vol. 2. No. 4. P. 725-740.

- McCubbins M.D. 2005. Legislative Process and the Mirroring Principle. - Handbook of New Institutional Economics. Springer US. P. 123-147.

- Truman D.B. 1968. The Governmental Process. N.Y. Alfred A. Knopf. Tsebelis G. 2002. Veto Players: How Political Institution Work. Princeton, NJ: Princeton University Press. 440 p.

- Vigour C. 2014. Veto Players and Interest Groups in Lawmaking: A Comparative Analysis of Judicial Reforms in Italy, Belgium, and France. - Comparative Political Studies. Vol. 47. Is. 14. P. 1891-1918.