Правопросветительская коммуникация прокуратуры России: к вопросу о мнимости адресации

Автор: Кузнецов А.О., Кунашев Ю.М.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 4-1 (75), 2023 года.

Бесплатный доступ

Правопросветительская коммуникация, осуществляемая прокуратурой, обусловлена прямым указанием Генерального прокурора Российской Федерации. Системность этой деятельности подталкивает к выбору модельного подхода в качества средства ее интерпретации. Циклические модели коммуникации не позволяют установить роль граждан в коммуникативном акте. Объяснительная возможность линейных моделей - выше. В статье авторами предпринимается попытка показать, как с помощью модельного подхода к оценке правопросветительской деятельности конкретного канала, поддерживаемого органом прокуратуры, можно сделать вывод о действительной и мнимой адресации контента. Материалом для анализа послужили сообщения телеграм-каналов прокуратур субъектов Российской Федерации.

Правовое просвещение, правовое информирование, прокуратура, линейная модель коммуникации, интернет-коммуникация, мнимая адресация

Короткий адрес: https://sciup.org/14129504

IDR: 14129504 | УДК: 347.963 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_4.1_22_27

Текст научной статьи Правопросветительская коммуникация прокуратуры России: к вопросу о мнимости адресации

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации являются одним из субъектов профилактики правонарушений, которая осуществляется путем правового просвещения и правового информирования. Закон определяет составное понятие «правовое просвещение и информирование» как доведение до сведения граждан и организаций информации, направленной «на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера» [9].

Отграничение этого вида деятельности органов прокуратуры от иных видов ее взаимодействия с гражданами (прием граждан, представление интересов граждан и пр.) позволяет рассматривать правовое просвещение и информирование как специфический способ коммуникации. Для целей настоящего исследования упростим закрепленный в нормативных правовых актах юридический термин «правовое просвещение и информирование», сведя его к понятию «правопросветительская коммуникация».

Важно отметить, что не только представители органов прокуратуры являются участниками правопросветительской коммуникации; органы исполнительной власти, следственные органы, органы местного самоуправления, организации, представляющие гражданское общество, также вступают с отдельными гражданами или неопределенным кругом лиц (когда целевая аудитория сообщений не заявляется адресантом) в коммуникативные отношения, предметом и смыслом которых является передача гражданам сообщений, нацеленных на расширение объема знаний участников о своих правах и свободах, способах их защиты, а также о преступных посягательствах на них с учетом их диахронических и синхронических особенностей.

Участие прокуратуры в пропаганде законов было одним из основных направлений ее деятельности и ранее [5]. Прокуроры выступали с докладами о состоянии законности и борьбе с преступностью на сессиях местных советов народных депутатов, перед коллективами рабочих и служащих. Повышение юридической осведомленности граждан рассматривается как одна из стоящих перед прокуратурой задач и в новейший период ее истории. Развитие в обществе правовой грамотности может быть соотнесено с возрастанием роли правового просвещения и правового информирования [6].

Сегодня прокуратура, формулируя подходы к выстраиванию правопросветительской коммуникации, должна ориентироваться на учет особенности коммуникативного поведения граждан. Взрывной рост технологических решений, открывающих новые возможности получения информации по запросу, стал причиной гораздо более избирательного отношения граждан к контенту: в генеральной совокупности потребителей контента постоянно сокращается доля тех, кто не предъявляет специфических требований к его содержанию и готов осваивать его вне зависимости от тематики, подачи и других факторов, оказывающих влияние на оценку потребителями привлекательности предлагаемой им информации. Иначе говоря, ширина информационного канала такова, что потребитель крайне редко не способен обнаружить в нем искомую информацию по причине ее отсутствия. Напротив, проблемой для заинтересованного потребителя становится избыточность содержательно сходных или тематически однородных информационных материалов, для сортировки которых приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы избавить себя от просмотра ненужной информации. Отдельную проблему, анализ которой далеко выходит за рамки интересов авторов, создает неудовлетворенность потребителей контента доступными им инструментами верификации достоверности и ценности осваиваемого контента.

Не критическое и неизбирательное отношение к технологиям правопросветительской работы, отточенным за годы деятельности прокуратуры в СССР, вносит свой вклад в появление потока сообщений, которые остаются невостребованными потенциальными адресатами.

Как справедливо замечает Андрианов М.С., «для повышения правовой грамотности населения недостаточно исключительно распространения правовых знаний, нужно учитывать групповую психологию и закономерности поведения индивидов, вступающих в социальные отношения» [2, с. 5].

Не требует дополнительной проверки и утверждение, что правовое просвещение и правовое информирование в современной цифровой эпохе должно рассматриватьсякак сетевая коммуникация, осуществляемая на технологической платформе специализированных информационных систем [4].

Те формы коммуникации, которые в системе прокуратуры рассматриваются как традиционные, постепенно дополняются новыми коммуникативными практиками. Соловьева Ю.О. указывает, что «с развитием информационных технологий… популярноюридический дискурс, адаптируясь к изменившимся условиям коммуникации, также подвергается модификации, а точнее, гибридизации, выходя на новый уровень поликодовости и междискурсивного взаимодействия» [8, с. 210].

На наш взгляд, состояние коммуникативных практик правового просвещения и информирова- ния может быть исследовано и описано с применением модельных подходов. Применение модельных подходов позволяет, по мнению авторов статьи, подвергнуть специфическому анализу такой аспект коммуникации, как адресация. Изучение контента просветительских каналов органов прокуратуры поставило авторов перед необходимостью признать, что значительная доля исследуемых коммуникативных практик характеризуется наличием «мнимой адресации». В контексте настоящего исследования под мнимой адресацией понимается нацеленность адресантов не на удовлетворение информационных потребностей целевой аудитории, а на предъявление результатов деятельности (регулярно создаваемого контента) ее «заказчику» в лице руководителей, оценивающих не качество контента, а саму деятельность с точки зрения наличия в ней признаков выполнения задач, сформулированных в ведомственных распорядительных документах.

Из сказанного вытекает цель исследования, сводящаяся к систематизации данных о правопросветительской коммуникации, ведущейся органами прокуратуры, и выявлению признаков определенной коммуникативной модели, описывающей случаи системного производства контента, характеризующегося мнимой адресацией.

Известные нам модели коммуникативных актов могут быть отнесены к одной из двух категорий: линейные и нелинейные.

В линейных моделях (классическая линейная модель Г. Лассуэла, шумовая модель К. Шеннона и У. Уивера, лингвистическая модель Р. Якобсона и др.) коммуникация рассматривается как процесс трансляции информации от донора (отправителя, адресанта) к акцептору (получателю, адресату).

В нелинейных (символический интеракционизм Дж. Г. Мида, координированное управление значениями Б. Пирса и В. Кронена, циркулярная модель У. Шрамма и Ч. Осгуда и др. [3]) коммуникация представляется как взаимодействие функционально непостоянных акторов.

Отдельные модели обнаруживают в себе черты и линейности, и цикличности (например, модель Б. Уэстли и М. Маклина).

Линейные модели воспроизводят простейшие последовательности коммуникативных связок и определяют базовые структурные элементы, нелинейные помогают проследить влияние периферических связей между участниками коммуникации, объяснить сложные многоуровневые случаи социального взаимодействия.

Раз нелинейные модели более развиты и хорошо проработаны, может казаться, что их использование для объяснения того, как именно организована коммуникация между органами прокуратуры и гражданами, более продуктивно. Ограничимся для примера только циклическими моделями. В них коммуникация как совокупность коммуникативных актов бесконечна, а сами акты завершаются реакцией на сообщения, которые, в свою очередь, являются новыми сообщениями.

Реакция здесь становится обязательным условием поддержания коммуникации. Но кажется, что далеко не во всех случаях коммуникации между прокуратурой и гражданами реакция на сообщение (или ее отсутствие) влияет на содержание следующего сообщения. А это означает, что некоторые коммуникативные действия не могут рассматриваться ни как порождение сообщений, ни как реакции на них.

Представляется, что циклическая модель коммуникации эффективно реализуется одноименным Телеграм-каналом Прокуратуры Москвы, деятельность которого была проанализирована за два с половиной года его существования с момента открытия.

Так, количество подписчиков канала в целом равномерно прирастало, демонстрируя среднее значение прироста, равное 5 подписчикам в день (от 30 до 55 новых подписчиков в неделю, в среднем 49, и в среднем 1010 новых подписчиков в месяц). В завершающих месяцах прирост аудитории составлял приблизительно 5 %.

Среднее значение охвата публикаций составило 16 808 при количестве подписчиков, равном 19 699. Всего на момент проведения анализа (20.09.2023) было размещено 2 729 публикаций.

Основные показатели вовлеченности аудитории позволяют сделать вывод о том, что подписчики достаточно активно посещают этот информационный ресурс, выступающий для них в роли информационно-новостного и публикующего сообщения о происшествиях, снабженные фото- и видеоматериалами. Это новости оказались самыми просматриваемыми. Авторы отмечают последовательное расширение тематической палитры новостей и усматривают в этом реакцию редакции канала на интенсивность откликов.

Таким образом, представленный пример выявляет наличие циклической модели коммуникации в правопросветительской деятельности информационного канала конкретного органа прокуратуры.

В ситуациях, когда сообщения, якобы адресованные представителям тех или иных социальных групп, производятся не как реакции на запросы этих групп, а как действия во исполнение поручения вышестоящего субъекта, можно говорить о мнимой адресации. Заявленный в качестве адресата может просто не заметить сообщение; подлинным реципиентом здесь будет тот, кто дал «задание» и удостоверился в его выполнении.

В ситуациях, когда ни работники прокуратуры, ни граждане не порождают сообщения как реакции на непосредственное взаимодействие друг с другом, говорить о циклической коммуникации не представляется возможным.

В приказе Генерального прокурора от 02.08.2018 № 471 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию» указаны основные направления правового просвещения (обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение правонарушений; противодействие незаконной миграции, раннее предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов и др.) [7]. Но уверены ли мы в том, что именно в этих сферах фиксируется наибольший дефицит полезной правовой информации, что у общества существует запрос на расширение знаний по этим темам? Нет, потому что эти направления определяются не по результатам анализа реакций граждан (например, запросов или откликов), а устанавливаются ведомством на основании собственного анализа статистических данных о правонарушениях или являются политически мотивированными. Сама работа по правовому просвещению в этом случае остается составной частью профилактики правонарушений.

Предположительно, в такой коммуникативной системе, в качестве реакции на свою коммуникативную активность адресант (эмитент) будет рассматривать сообщение о динамике правонарушений, данную руководством оценку эффективности просвещения и т. п. Реакции в виде, например, повышенной заинтересованности, игнорирования или отторжения со стороны граждан не выполняют корректирующей функции. А для циклических моделей именно содержание, способы трансляции, частота ответных сообщений и т. п. должны определять коммуникативное поведение адресантов.

Так, анализ динамики (на 21.09.2023) количественных показателей Телеграм-канала прокуратуры Республики Башкортостан по правовому просвещению @prosecutorrb «Прокурор разъясняет» (дата регистрации 05.05.2022) дает основания утверждать, что данный Телеграм-канал интереса для целевой аудитории – жителей Республики Башкортостан – не представляет. В пользу такого вывода говорят приводимые ниже сведения.

Максимальное число подписчиков составляло 1 117 человек (по состоянию на 23 июля 2023 года), с того же периода началось постепенное снижение числа подписчиков. Примечательно, что количество лиц, трудоустроенных в органах прокуратуры республики, сопоставимо с числом подписчиков канала.

К моменту уменьшения числа подписчиков канала среднее число просмотров публикации составляло 350-400 (31-36 %). Постепенно оно снижалось до

200-300 (65-69 %). Кроме того, уменьшилось число публикаций на канале, так в июне/июле 2022 года число постов составляло 40/65. В последующем число публикаций не превышало 21 поста в месяц (февраль, март, май 2023). Самое низкое число публикаций зафиксировано в январе – 2. В текущем году среднее количество публикаций на канале составляет – 13 постов. За всё время существования канала опубликовано 497 постов, при этом у канала имеется только 1 репост. Записью, репост которой был произведен, являлось разъяснение о сезонных работах (запись от 18.05.2022). Репост осуществлен телеграм-каналом «Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы». Вовлеченность аудитории составляет 0,56 % (под каждой публикацией в среднем поставлена 1 реакция). На постах, опубликованных в сентябре 2023 года, реакции отсутствуют.

Анализ 10 самых просматриваемых публикаций в данном телеграм-канале показал, что наиболее интересными для аудитории являются темы, связанные с реализацией прав на уход за детьми и получением соответствующих выплат (4 из 10 публикаций).

Численность населения Республики Башкортостан по данным Росстата на январь 2023 года составляет 4 077 600 чел.

Таким образом, появляются основания для сомнения в том, что граждане (те подписчики телеграм-каналов, которые не являются действующими работниками прокуратуры) рассматриваются адресантом в качестве истинных адресатов. В этом случае граждане оказываются мнимыми адресатами, а истинными адресатами выступают «заказчики» сообщений, то есть должностные лица в системе органов прокуратуры, выполняющие функции руководителей и ставящие задачи составителям сообщений (адресантам).

Наша гипотеза состояла в том, что те линейные модели, которые исключают необходимость учета адресантом реакции мнимых адресатов, не только более пригодны для описания и объяснения коммуникации между органами прокуратуры и гражданами, но, выступая в качестве ориентира, лежат в основе подобных коммуникативных практик.

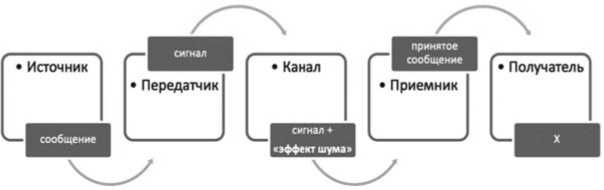

Из всего многообразия линейных моделей остановимся на «шумовой» модели Клода Шеннона и Уоррена Уивера [10], схематично представленной на Рисунке.

Шум есть все то, что искажает содержание сообщение. Он может быть вызван несовершенством канала связи – задержки, искажения при передаче сигнала, а может – издержками социального взаимодействия (сложность языка, снижение концентрации внимания, непривычность формы сообщения и т. д.).

В циклической коммуникации адресант, понимая, что его сообщение из-за шумового эффекта искажено и с этими искажениями получено адресатом, корректирует сообщение или пытается повлиять на

Рисунок. «Шумовая» модель

шум. Другими словами, автор сообщения (в широком смысле этого слова) должен учитывать коммуникативные возможности читателя, те интерпретационные шаблоны, которые читателю доступны1.

В линейной же модели шум – лишь свойство канала передачи сообщения. Ни источник, ни передатчик сами по себе не обладают возможностями для учета негативных последствий наличия шума, поэтому просто порождают однотипные сообщения.

На наш взгляд, при анализе правопросветительской коммуникации следует рассматривать «эффект шума» более обстоятельно.

Одной из разновидностей эффекта шума является так называемая избыточность информации: повторение элементов сообщения для предотвращения сбоев в общении, добавление «поясняющей» информации, которая только запутывает и т. д.

Так, при выборе строго одного варианта из контекстных синонимов правило экономии речевых средств обязывает коммуникантов выбирать наиболее простой и понятный вариант. Но в случае правового просвещения прокуратура предпочитает не более простую, а юридически точную формулировку. Подобное усложнение сообщения выглядит обоснованным (нельзя искажать содержание правового источника), но в терминах модели Шеннона-Уивера такой способ подачи информации воспринимается как «шум» и затрудняет осмысление сообщения гражданином. В свою очередь, автор зачастую не предпринимает ничего, чтобы нивелировать эффект такого шума посредством адаптации текста сообщения. Это выступает в качестве очередного подтверждения «мнимости» адресации.

То, что истинный адресат рассматривает как показатель качества информации, мнимый адресат, то есть гражданин, воспринимает как шум. Один и тот же элемент чаще всего не может порождать «эффект шума» и для мнимого, и для истинного адресата. Последний, обладая административными полномочиями, побуждает автора сообщений воспроизводить одобряемые ведомством приемы составления сообщений в ущерб ясности и легкости их понимания гражданином.

На наш взгляд, коммуникация между прокуратурой и гражданами зачастую строится без учета реальной возможности заявленных адресатов понять транслируемые им сообщения, потому что эти сообщения адресованы, на самом деле, другим. Именно нормативная обусловленность правопросветительской коммуникации, осуществляемой прокуратурой России, определяет второстепенность роли граждан в этой коммуникативной модели.

Выводы

Применение модельного подхода к анализу направленности деятельности правопросветительсво-го онлайн-ресурса органов прокуратуры России, в основе которого лежит исследование количественных показателей вовлеченности аудитории и ее реакций на сообщения, позволяет установить, действительно ли правопросветительская деятельность конкретного органа прокуратуры адресуется гражданам, заинтересованным в получении контента определенной направленности, или такая адресация является мнимой, поскольку реакция целевой аудитории не становится сигналом к необходимости изменения коммуникативного поведения.

Список литературы Правопросветительская коммуникация прокуратуры России: к вопросу о мнимости адресации

- Амирбеков К.И. Правовое регулирование прокурорской деятельности и полномочий прокурора по профилактике правонарушений: противоречия и пути их устранения // Российский следователь. 2019. № 2. С. 58-61. EDN: YWCXOH

- Андрианов М.С. Проблема определения общественной потребности в правовых знаниях, информации и готовности населения к их усвоению // Актуальные проблемы правового просвещения: сб. материалов круглого стола (Москва, 30 ноября 2022 года) / под общ. науч. ред. С.Н. Будая; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2023. - 103 с. - С. 5-10. EDN: BLKJHK

- Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. Пер. с англ. - Х.: Изд-во "Гуманитарный центр", Науменко А.А., 2015. - 688 с.

- Долидзе Н.И., Ионкина Р.С. Современные технологии правового просвещения и правового информирования как инструмент профилактической деятельности прокуратуры // Российский следователь. 2021. № 9. С. 54-57. EDN: UEDPIF

- Закон СССР от 30.11.1979 № 1162-Х "О прокуратуре СССР".

- Мочалов С.А. Организация в органах прокуратуры правового просвещения и правового информирования: практика, проблемы и пути совершенствования // Актуальные проблемы правового просвещения: сб. материалов круглого стола (Москва, 30 ноября 2022 года) / под общ. науч. ред. С.Н. Будая; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2023. - 103 с. - С. 71-78. EDN: KAROOI

- Приказ Генерального прокурора от 02.08.2018 № 471 "Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию" // "Законность", № 9, 2018.

- Соловьева Ю.О. Новые формы популяризации правовых знаний в популярно-юридическом дискурсе и его жанрах // Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 205-211. EDN: VVBFGH

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".

- Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. - The University of Illinois press, Urbana - 1963. - Р. 117.