Православные храмы и духовенство города Глазова Вятской губернии в жизни и творчестве Владимира Короленко

Автор: Кочин Глеб Александрович

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Гуманитарные исследования

Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению литературного образа города Глазова как символа русской провинции в творчестве писателя В.Г.Короленко.

Русская литература, владимир галактионович короленко

Короткий адрес: https://sciup.org/170173584

IDR: 170173584 | УДК: 908

Текст научной статьи Православные храмы и духовенство города Глазова Вятской губернии в жизни и творчестве Владимира Короленко

135 лет назад, в июле-октябре 1879 года, в маленьком уездном городке Глазове Вятской губернии отбывал политическую ссылку недавний студент Владимир Галактионович Короленко. Глазов оставил особый и неизгладимый след в жизни и творчестве писателя. Несколько месяцев, проведенных в городе, не только имели поворотное значение для окончательного решения Короленко стать писателем и обогатили его жизненный опыт, но и послужили основой для нескольких литературных произведений, таких как очерки «Собор с зароком», «Ненастоящий город» и повесть «Глушь», а также автобиографическая хроника «История моего современника».

Особое место в произведениях Короленко, основанных на

ВГКороленко. 12 мая 1879 г.

глазовском материале, занимают портреты служителей церкви и описания храмов города. Но возникает вопрос: в какой степени историк и краевед может полагаться на эти свидетельства писателя? Насколько близки к реальности созданные Короленко образы православного Глазова 1879 года?

Необходимо сразу же подчеркнуть, что Короленко, как правило, писал не строго документальные очерки, а создавал художественные произведения, в которых реальные факты и авторский вымысел сливались в единый сплав, в неразделимое целое. Выдающийся российский культуролог и краевед Николай Павлович Анциферов, исследуя образы Петербурга в творчестве Ф.М.Достоевского, обнаружил, что великий «град Петров» в романах писателя предстает в виде своеобразного города-двойника, словно реальный город отразился в кривом зеркале воображения писателя. По словам Николая Павловича, Достоевский перерабатывал реалии Петербурга «в своей творческой лаборатории, преследуя художественную цель писателя-реалиста раскрывать правду жизни, будучи свободным от ползучего эмпиризма» [1].

Литературный портрет Глазова под пером Короленко претерпел аналогичные метаморфозы, превратившись в своеобразное искаженное отражение реального городка.

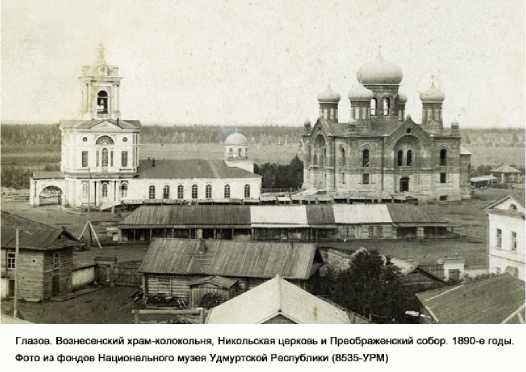

В очерке «Ненастоящий город» Короленко так описал Глазов 1879 года: «Два-три каменных здания, остальное все деревянное. В центре полукруглая площадь, лавки, навесы, старенькая церковка, очевидно пришедшая в негодность, и рядом огромное недостроенное здание нового храма, окруженное деревянными лесами». В очерке «Собор с зароком» нарисована схожая картина: на площади «стоял новый собор, с ним рядом небольшая старая церковка; род колокольни, с небольшой пристройкой для алтаря, служившего временно для церковных служб…» [2].

Немного истории: в 1780 году село Глазово получило статус города и стало центром одного из уездов Вятской губернии. В связи с этим, на городской площади на пожертвования прихожан и особенно – купеческой вдовы Феклы Кореневой из города Слободского – к 1793 году был возведен каменный однокупольный храм в архаичном стиле провинциального «вятского барокко». Наряду с собором проектировалась колокольня, призванная завершить весь ансамбль. К 1809 году новый храм-колокольня был построен, освятили его в 1826 году.

В 1859 году «между Преображенской церковью и колокольней, тщанием и иждивением глазовского купца Григория Сергеева при помощи прихожан и церковной казны была пристроена… теплая церковь между прежнею церковию и колокольницею», освященная в честь Святого Николая Чудотворца. В 1865 году была «предположена» перестройка Преображенского собора «по тесноте его». В 1877 году старый однокупольный храм был разобран до основания и «на месте его средствами церковной казны и приходского попечительства, при помощи и содействии прихожан построен новый». Окончание этого строительства и застал ссыльный Короленко.

Таким образом, в 1879 году на городской площади находились Воскресенский храм-колокольня (т.н. «старая церковка <…> пришедшая в негодность»), пристроенный к нему Никольский храм (т.н. «небольшая пристройка для алтаря») и возведенное на месте разрушенного старого собора новое пятикупольное здание. Картина дана писателем в целом верная, но с очевидным, в отрицательную сторону, преуменьшением действительных размеров и степени сохранности зданий храмов города.

Одной из причин такого описания глазовских церквей, как можно предположить, послужило то обстоятельство, что изначальной целью одного из «глазовских» очерков Короленко – «Ненастоящий город» – являлось не описание Глазова, как конкретного населенного пункта, а создание обобщенного и запоминающегося образа российской провинции – «типичного городка северо-востока». То же самое можно сказать и о повести «Глушь», местом действия которой, опять же, являлся не сам город Глазов, а вымышленное Пустолесье – самое обычное полугородское-полудеревенское селение, каких было много по всей стране.

Ни в одном письме родным и знакомым из Глазова, ни в одном своем произведении, созданном на основании глазовских впечатлений, Короленко не упоминает по имени ни одного реального служителя церкви, за исключением настоятеля городской церкви протоиерея Фармаковского в повести «Глушь». Скорее всего, за короткий срок своего пребывания в Глазове Короленко просто не успел обзавестись близкими знакомствами среди местной интеллигенции и духовенства, ограничившись ссыльными – товарищами по несчастью и мещанами – соседями по городской окраине Слободке.

Среди персонажей повести «Глушь» присутствует духовенство города Пустолесье: добродушный настоятель отец Ферапонт, седобородый дьяк, почтительные причетники и громогласный диакон. Следует согласиться с мнением глазовских исследователей творчества Короленко, что образы членов причта городского храма получились «очень рельефными» и «жизненно убедительными». Но считать духовенство Глазова прямыми прототипами героев повести было бы слишком большим преувеличением.

В частности, наиболее вероятным прототипом отца Ферапонта считается упомянутый нами глазовский благочинный протоиерей о. Михаил Фармаковский. Однако, очерченный в документальных источниках резкий, решительный и целеустремленный характер отца Михаила мало согласуется с образом «по-детски добродушного, незлобивого» и беззаботного отца Ферапонта.

Также вызывает возражение неоднократное утверждение глазовских короленковедов о том, что дьяк церкви города Пустолесья был списан с псаломщика Преображенского собора Стефана Крекнина. Стефан, в будущем священник села Понино Глазовского уезда, известный на всю губернию миссионер, пчеловод и агротехник, родился в декабре 1853 года. В 1879 году ему было всего 26 лет! Таким образом, псаломщик Крекнин никак не может

Глазов. Вознесенско-Преображенский собор. Начало XX в.

Фото из фондов Национального музея Удмуртской Республики (24363-УРМ)

считаться прототипом «седобородого дьяка». Более того, весь низший церковный причт глазовского храма состоял из молодых людей, чей возраст не превышал сорока лет. Таким образом, никто из псаломщиков и «церковников» не мог носить седую бороду. Один этот факт позволяет поставить под сомнение попытки провести прямую связь между глазовскими духовенством и персонажами повести «Глушь»!

На основе этих отдельных примеров можно с уверенностью утверждать: описанное Короленко в повести «Глушь» описание духовенства и храмов города Пустолесье имеет мало общего с реальным православным Глазовым. За исключением одного единственного эпизода - обрушения недостроенного здания нового городского собора, ставшего ярким смысловым центром всей повести. Эта катастрофа, в свою очередь, также стала темой и основным содержанием очерка «Собор с зароком».

План руин Преображенского собора. 1879 г.

РГИА. Ф.1293. Оп.114. Д.18. Л.боб.

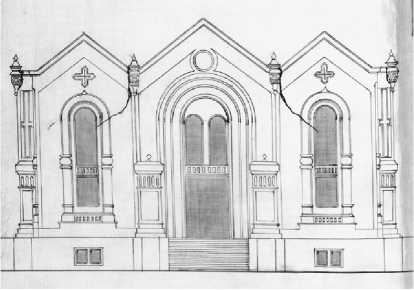

«Собор с зароком» излагает историю строительства храма гораздо ближе к действительности, чем повесть «Глушь». В частности, о причинах обрушения здания Короленко сообщал: «Материал из старого собора употребили на постройку нового. Старые ржавые связи, с трудом оторванные от крепких старых стен, -вставлены в дрянные новые. Дешевый новый кирпич разваливался в щебень от легкого удара. Говорили еще о какой-то ошибке в плане...»

По мнению же экспертной комиссии, основными причинами обрушения Преображенского собора послужили «1. неудовлетворительное качество употребленных при постройке материалов, 2. недостаточный размер железных связей и 3. слабое основание столбов», поддерживающих своды здания. Кроме того, были выявлены некоторые ошибки при проектировании пилонов, подпорок и главного купольного барабана. Таким образом, архивные документы полностью подтверждают сведения, собранные и изложенные в очерке Короленко.

«Собор с зароком» фактически представлял собой репортаж, живописную зарисовку с натуры, предназначенную для немедленной публикации в прессе. Поэтому, в отличие от других глазовских, чисто литературных, очерков Короленко, этот рассказ отличает высокая степень достоверности и документальности.

Проект нового Преобр. собора г. Глазова. 1877 г.

РГИА. Ф.1293. Оп.114. Д.18. Л.14

Однако, в 1879 году публичный отклик на катастрофу в Глазове ограничился только краткой телеграммой глазовского уездного исправника на имя губернатора, размещенной 6 октября в газете «Вятские губернские ведомости»: «Вчера в 9 часов вечера вновь строящийся храм обрушился, остались одни стены с трещинами; несчастий нет». Рассказ Короленко впервые был напечатан на страницах глазовской газеты «Красное знамя» лишь к 120-летнему юбилею писателя – 14 июля 1973 года.

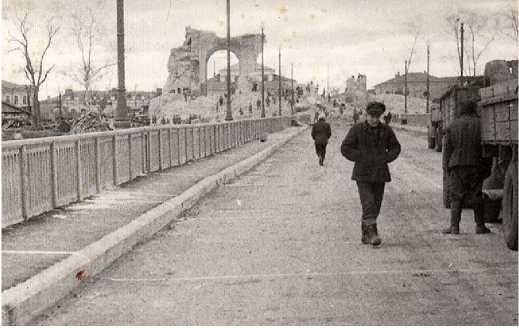

Дальнейшая судьба Преображенского собора оказалась трагичной. Через несколько лет руины были разобраны. К 1887 году «упавший» храм был

«вчерне» отстроен «трудами местного причта» и прихожан и освящен в 1890-е годы. В 1936 году Вознесенский и Никольский храмы были снесены до основания. В 1960 году власти города Глазова взорвали Преображенский собор и окончательно разрушили его через два года. Сейчас на месте храма находятся брусчатка и клумба в центре площади Свободы.

Таким образом, тема православного

Разрушенный Преображенский собор в городе Глазове. Май 1961 г. Фото из фондов Гл азовского краеведческого музея

Глазова 1879 года была раскрыта в произведениях Владимира Галактионовича Короленко с разной степенью достоверности и полноты. Если сведениями о городских храмах и духовенстве в очерке «Ненастоящий город» и повести «Глушь» историку следует пользоваться с очень большой осторожностью и оговорками, то рассказ «Собор с зароком» содержит ценнейшую информацию буквально из первых рук.

Городу повезло, что в тот год в нем оказался молодой писатель, оставивший достоверное свидетельство об одной из самых печальных и драматичных страниц истории православного Глазова.

Список литературы Православные храмы и духовенство города Глазова Вятской губернии в жизни и творчестве Владимира Короленко

- Анциферов Н.П. Душа Петербурга: Петербург Достоевского: Быль и миф Петербурга. Петербург Пушкина. - М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2014. - 400 с.

- Короленко В.Г. Собр. соч. В 10 т. - М.: Художественная литература, 1953.