Правовые формы восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением: некоторые аспекты теории и современной правоприменительной практики

Автор: Ступина Светлана Александровна, Шерстяных Александра Сергеевна

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Государственное, гражданское, административное право

Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье на основе комплексного изучения, оценки и обобщения уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального законодательства рассмотрены правовые формы восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением, а также дан анализ современного состояния правоприменительной практики по реализации возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением, и приведены некоторые рекомендации по совершенствованию положений, обеспечивающих имущественную защиту прав потерпевшего. Исследование в первую очередь направлено на определение оптимальных форм восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением, что способно оказать влияние на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по защите законных прав и интересов лиц. Материалы и методы: эмпирической базой исследования явились обзоры деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей; официальные статистические сведения Министерства внутренних дел РФ, а также данные, полученные в результате социологического опроса различных групп респондентов, определенных путем квотной репрезентативной выборки. Использовались общенаучные методы познания объективной действительности (анализ, синтез, индукция, дедукция), частнонаучные методы (анкетирование, интервьюирование) и специально-юридические методы (сравнительно-правовой). Результаты исследования: авторы приходят к выводу о необходимости более жесткого контроля со стороны руководителей подразделений и курирующих органов за лицами, производящими дознание и предварительное следствие, в отношении соблюдения ими положений, обеспечивающих имущественную защиту прав потерпевшего от преступления, предусмотренную Конституцией РФ и нормами гражданского законодательства. В статье представлены рекомендации по повышению эффективности организационно-правовых форм реализации деликтных обязательств в деятельности органов внутренних дел. Обсуждение и заключения: анализ современного состояния законодательства свидетельствует о необходимости четкого определения в УПК РФ возможных форм (способов) возмещения причиненного преступлением вреда.

Защита субъективных прав, формы восстановления гражданских прав, юридическая ответственность, гражданско-правовая ответственность, возмещение вреда (ущерба), уголовный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/142211816

IDR: 142211816 | УДК: 347.53, | DOI: 10.24420/KUI.2017.4(30).8610

Текст научной статьи Правовые формы восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением: некоторые аспекты теории и современной правоприменительной практики

Современное состояние преступности свидетельствует о необходимости принятия новых мер по ее снижению, которые должны комплексно сочетать не только криминологически обоснованные и иные, в рамках уголовной политики понимания, меры, но и положения гражданско-правового характера, поскольку основной задачей предупреждения преступности является охрана личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства.

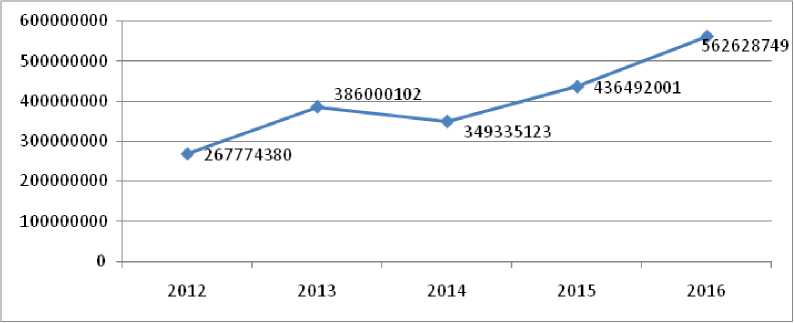

Рис. 1. Динамика причиняемого совершенными преступлениями материального ущерба (тыс. руб.) Pic. 1. Dynamics of material damage caused by committed crimes (rub, in thousands)

Согласно официальным данным МВД России, за последние пять лет в РФ отмечается практически постоянный рост материального ущерба, причиненного в результате совершения преступлений (рис. 1).

Таким образом, принимаемые государством меры по снижению ущерба от совершаемых преступлений не являются в полной мере эффективными, что не способствует всесторонней защите прав и законных интересов граждан.

Такое положение заслуживает пристального внимания со стороны научной общественности. При этом эффективность разработки необходимых для улучшения сложившейся ситуации мер определяется как научным анализом имеющихся нормативно-правовых источников, регламентирующих порядок и способы возмещения вреда, причиненного преступлением, так и всесторонним анализом данных официальной статистики и данных, полученных в результате специальных социологических исследований. Именно последние в полной мере при соблюдении квотной репрезентативной выборки позволяют определить реальное состояние правоприменительной практики и определить направления формирования эффективных организационно-правовых форм реализации деликтных обязательств в деятельности органов внутренних дел, а также обоснованных управленческих решений.

Исходя из сказанного, разработка материала, использование которого может способствовать повышению эффективности применения законодательства, регулирующего гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный совершившими преступления, представляется актуальной, а его практическое значение способно оказать влияние как на деятельность органов внутренних дел по защите гарантированных Конституцией РФ прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, так и на компенсацию причиненного ущерба.

Обзор литературы

Правовую основу исследования составили международные нормы и принципы, нормативные акты Российской Федерации.

В настоящее время вопросы правовых форм восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением, в последнее время нашли отражение в работах таких ученых-правоведов, как С.Г. Варданян [1, с. 118-119], Е.Н. Карабанов [2, с. 87-92], В.Э. Козацкая [3], И. Оськин [4, с. 4-5], О.Н. Се-ледников [5, с. 109-115], С.В. Супрун [6, с. 22-26] и С.В. Юношев [7, с. 920-927].

Материалы и методы

Исследовались нормы отраслевого законодательства, регламентирующие гражданско-пра- вовую ответственность за вред, причиненный преступлением, практика реализации этих норм сотрудниками правоохранительных органов.

Эмпирической базой исследования явились обзоры деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей; официальные статистические сведения Министерства внутренних дел РФ; согласно квотной репрезентативной выборке получено 100 анкет, заполненных сотрудниками правоохранительных органов, 120 анкет, заполненных населением Красноярского края, 120 анкет, заполненных лицами, осуществляющими юридическую помощь населению.

Использовались общенаучные методы познания объективной действительности (анализ, синтез, индукция, дедукция), частнонаучные методы (анкетирование, интервьюирование) и специально-юридические методы (сравнительно-правовой).

Результаты исследования

В ходе изучения законодательства и правоприменительной практики деятельности сотрудников ОВД установлено, что ими накоплен опыт, позволяющий правильно осуществлять действия, направленные на возмещение потерпевшим вреда, причиненного преступлением, что обеспечивает реализацию гражданско-правовой ответственности. Вместе с тем некоторые вопросы применения такой ответственности в рамках уголовного процесса не нашли однозначного ответа в законодательстве, актах судебного толкования и правоприменительной практике органов внутренних дел, что делает необходимым их научную проработку.

Отметим, что российское законодательство содержит ряд норм, касающихся возмещения потерпевшим вреда, причиненного преступлением.

Нормы, касающиеся возмещения потерпевшим вреда, причиненного преступлением, можно найти не только в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), но и в Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ), Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ).

Так, например, в ст. 43 УК РФ содержится положение о том, что одной из целей наказания является восстановление социальной справедливости. Кроме этого, в ст. 75 УК РФ указано на возмещение причиненного ущерба или иное заглаживание причиненного вреда как на условие освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. В ст. 76 УК РФ содержится указание на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. Можно привести аналогичные положения и по другим уголовно-правовым нормам.

В УПК РФ зафиксировано достаточно норм, в которых отражена указанная проблематика. Это ст. 25, 28.1, 29 УПК РФ.

Используемые в теории уголовного процесса виды способов возмещения вреда обоснованно следует именовать формами реализации гражданско-правовых способов.

В соответствии с концепцией C.B. Супруна к формам реализации гражданско-правовых способов в уголовном процессе следует относить: формы реализации возмещения вреда в натуре (уголовно-процессуальная реституция; заглаживание вреда, причиненного потерпевшему несовершеннолетним обвиняемым; добровольное возмещение вреда) и формы реализации возмещения убытков (гражданский иск; добровольное возмещение убытков) [6, с. 22-26].

В уголовно-процессуальном праве термин «реституция» используется давно, но в отличие от традиционного цивилистического понимания, согласно которому это способ восстановления в прежнем имущественном (материальном) положении, в уголовно-процессуальном праве реституция фактически обозначает самостоятельную, достаточно специфическую и довольно распространённую в практике форму возмещения имущественного вреда, причинённого преступлением [5, с. 110,111,115], [1, 118-119].

При этом вполне обоснованы предложения современных ученых о целесообразности законодательного закрепления самостоятельной статьи УПК РФ, посвященной уголовно-процессуальной реституции[3, с. 119, 5, с. 93], поскольку институт реституции позволяет в ряде случаев быстрее восстановить нарушенное преступлением имущественное положение пострадавших физических и юридических лиц. Поэтому при должном законодательном закреплении реституция будет способствовать быстрому и полному восстановлению материального положения потерпевшего.

Понятие заглаживания вреда подразумевает под собой возмещение вреда: морального, физического и имущественного.

Соответственно, понятие «вред» по отношению к понятиям «убытки» и «ущерб» является более широким.

Если обратиться к позиции Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении Пленума от 27.06.2013№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»), то, согласно п. 2.1, «в части 1 статьи 75 и в статье 76.2 УК РФ под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д.

Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц»1.

Согласно п. 3 указанного постановления, «возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75-76.2 УК РФ) могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. В случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 199и199.1УК РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу»1.

Кроме того, следует отметить, что обязанность загладить вред применяется судом в отношении лиц, условно осужденных в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ. В соответствии с п. 17 постановления Пленума Верховного Суда России от 29.10.2009 № 20 (ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания», «обязанности по заглаживанию вреда возлагаются на условно осужденного для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока. Действительно, по усмотрению суда в ряде приго- воров находят свое отражение дополнительные обязанности по заглаживанию вреда»1.

Суд также вправе возложить на осужденного исполнение как обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, так и других обязанностей, например, обязанности в установленный судом срок загладить вред, причиненный преступлением.

Согласно ст. 74 УК РФ в отношении осужденного, уклоняющегося от исполнения обязанности, возложенной на него судом, срок условного осуждения может быть продлен, или, как следует из ч. 3 ст. 74 УК РФ, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Согласно ч. 1 ст. 90 УК РФ правовым основанием для применения специального вида освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности является возможность исправления несовершеннолетнего в результате применения принудительных мер воспитательного воздействия.

Данная мера возлагается на несовершеннолетнего только в тех случаях, когда он имеет возможность выполнить эту обязанность собственными силами или средствами.

Что касается добровольного возмещение вреда, то, как уже нами отмечалось, уголовный закон предусматривает поощрительные нормы, применяемые к лицу, добровольно возместившему ущерб или иным образом загладившему вред, причиненный преступлением. Примером выступают положения уголовно-правовых норм ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ.

В рамках гражданского судопроизводства правовую основу добровольного возмещения вреда составляют нормы, содержащиеся в ст. 8, 15, 1064, 1082 ГК РФ.

Из содержания УПК РФ не ясно, каким образом следователю необходимо процессуально фиксировать факт добровольного возмещения вреда и убытков потерпевшему при производстве по уголовному делу.

Показательны результаты социологического исследования, проведенного авторами настоящей статьи, по изучению мнения сотрудников правоохранительных органов об эффективности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный преступлением.

Так, на вопрос: «Насколько часто имеет место добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением?» 43 % сотрудников правоохранительных органов ответили, что в своей практике достаточно часто сталкивались с добровольностью возмещения ущерба со стороны виновных, т.е. более чем в половине случаев.

Согласно результатам социологического исследования по изучению мнения населения об эффективности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный преступлением, почти 30 % лиц, кому был причинен вред преступлением, указали, что материальный ущерб со стороны виновных был добровольно возмещен им полностью, и около 6% отметили, что такой ущерб им возместили частично.

Однако 43 % опрошенных пришлось прибегнуть к принудительному взысканию для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В то же время более 80 % указали, что виновные отказались добровольно возмещать моральный вред.

Показательно и то, что около 40 % опрошенных отметили, что сотрудники правоохранительных органов, в производстве которых находились уголовные дела, оказали содействие для добровольного возмещения ущерба, причиненного преступлением, а более 50 % указали, что такого содействия не было. 67 % полагают, что сотрудниками органов следствия и дознания на стадии предварительного расследования принимается недостаточное количество мер по возмещению ущерба (как в добровольном, так и принудительном порядке), причиненного преступлением.

По результатам опроса лиц, которые совершили преступление и причинили вред другим лицам, установлено, что они почти во всех случаях добровольно его возместили, что позволило прибегнуть к процедуре примирения в порядке ст. 25 УПК РФ. Согласно ответам указанных лиц, моральный вред они возместили только в половине случаев. При этом было указано, что только в каждом втором случае сотрудники правоохранительных органов, в производстве которых находились уголовные дела, оказали содействие для добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба/ морального вреда.

В обязанности следователя (дознавателя) при наличии достаточных данных о причинении преступлением вреда входит производство необходимых процессуальных действий, направленных на возмещение потерпевшему причиненного ущерба.

Так, согласно данным опроса сотрудников правоохранительных органов об эффективности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный преступлением, установлено, что ими были предприняты следующие меры для возмещения ущерба, причиненного преступлением, при производстве по уголовному делу: в 68 % случаев – установление материального положения лица, обязанного возместить причиненный ущерб (направление соответствующих запросов в органы Регистрационной палаты, ГИБДД, банки и проч.); в 73 % – наложение ареста на имущество лица, обязанного возместить причиненный ущерб, и в 8 % – иные меры. При этом было отмечено, что все указанные меры в 67 % случаев оказались эффективными.

Соответственно, можно констатировать, что почти треть таких предпринимаемых мер не достигает своего предназначения, что является показателем недостаточной их эффективности и, полагаем, связано не столько с законодательным регламентированием, сколько с организационным способом их реализации.

Показательно и то, что половина указанных респондентов считают, что существующие в законодательстве меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением, являются недостаточными.

При этом почти половина опрошенных предложила введение такой меры для повышения эффективности возмещения вреда, причиненного преступлением, как наложение ареста на имущество близких лиц виновного (44 %).

Что касается официальных данных, то, например, по итогам 2016 г. в Красноярском крае возмещен ущерб от совершения преступлений путем наложения ареста в сумме 260 532 336 руб., что составило 48 % от всего возмещенного ущерба; добровольно погашено – 147 041 684 руб. (27 % от возмещенного), всего изъято имущества на сумму 133 484 819 руб. Из этого следует, что ущерб возмещается в основном путем наложения ареста на имущество.

Отдельного внимания заслуживает такая форма возмещения вреда, причиненного преступлением, как государственная компенсация, особенно в отношении вреда, причиненного насильственными преступлениями и преступлениями террористической направленности, при этом стоит принять во внимание, что последние крайне актуальны в свете последних общественных событий и современной структуры преступности.

В настоящее время государство оказывает помощь в виде выплаты компенсации за различные жизненные риски.

Указанное предусмотрено в ст. 18, 19 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 (ред.

от 06.07.2016) «О противодействии терроризму», в Федеральном законе от 12 января 1996 № 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном деле», в постановлении Правительства РФ от 12.01.2007 № 6 (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом».

Несомненно, позитивные изменения были внесены Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», согласно которым введен п. 1.1 ст. 18,определяющий, что «возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На требование о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления»1.

Таким образом, государственная компенсация установлена в случаях, предусмотренных законом, а таким случаем, как мы уже отметили, пока является террористический акт.

Актуально указать, что в ряде зарубежных стран вред, причиненный жизни и здоровью граждан в результате совершения насильственных преступлений, компенсируется из государственных фондов. Остальные виды ущерба компенсируются за счет системы обязательного страхования.

Компенсация ущерба со стороны государства содержит в себе действенный потенциал эффективной защиты жертв преступных посягательств.

На необходимость создания государством фонда помощи жертвам преступлений давно уже указывается учеными [3, с. 116-117]. Мы полностью поддерживаем такую инициативу.

Важно, что Комитет министров Совета Европы принял «Руководство по предоставлению поддержки, информации и компенсации жертвам терактов» с рекомендациями мер, которые должны принимать национальные власти. В этом документе особо подчеркнута обязанность государств «неукоснительно» следовать решениям Европейского суда по правам человека.

Возмещения причиненного ущерба в рамках конфискации имущества осуществляется положениям ст. 104.3 УК РФ, согласно которым в рамках рассмотрения дел о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2УК РФ в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.

При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 УК РФ, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Обсуждение и заключения

Отметим, что выполненный анализ статистических данных и результатов исследований других авторов, проведенного нами социологического опроса сотрудников органов внутренних дел и населения свидетельствует о необходимости более жесткого контроля со стороны как руководителей подразделений, так и надзирательных органов за лицами, производящими дознание и предварительное следствие. Этот контроль должен быть направлен на ужесточение требований по соблюдению ими положений, обеспечивающих имущественную защиту прав потерпевшего от преступления, предусмотренную Конституцией РФ и нормами гражданского законодательства, на стадии предварительного разбирательства.

Существуют следующие эффективные организационно-правовые формы реализации деликтных обязательств в деятельности органов внутренних дел: оказание органами внутренних дел содействия потерпевшим в реализации своего права на возмещение причиненного вреда; осуществление следователем, дознавателем всех необходимых процессуальных действий, направленных на возмещение потерпевшему причиненного ущерба; активное инициирование и совершение следователем действий, направленных на обеспечение реального восстановления нарушенных преступлением прав потерпевшего; грамотное стимулирование виновных в совершении преступления к добровольному возмещению вреда (как материального, так и морального); постоянный мониторинг эффективности возмещения вреда, причиненного преступлением, что обеспечит адекватное и своевременное принятие мер по обеспечению максимально полного возмещения указанного вреда и, соответственно, реализацию конституционных положений по обеспечению потерпевшим со стороны государства компенсации причиненного ущерба.

Всестороннее и четкое закрепление и формулирование в УПК РФ задач уголовного судопроизводства, а также возможных форм (способов) возмещения причиненного преступлением вреда, несомненно, способствовало бы более эффективной защите прав и интересов потерпевших от преступлений лиц и организаций.

В целом только в результате деятельности по обобщению существующего опыта в области гражданско-правовой защиты прав потерпевшего от преступления и внедрения его в практику, а также усовершенствования механизмов реализации этих прав можно достичь максимально эффективного результата в соблюдении конституционных интересов граждан, касающихся защиты их личных неимущественных и имущественных прав.

Список литературы Правовые формы восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением: некоторые аспекты теории и современной правоприменительной практики

- Варданян С.Г. Определение сути реституции в уголовном процессе России//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. № 1. Т. 2. С. 118 -119.

- Карабанова Е.Н., Парфенова М.В. Право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением//Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 2 (40). С. 87 -92.

- Козацкая В.Э. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный преступлением: дис.. канд. юрид. наук. М., 2011. 235 с.

- Оськина И., Луау А. Гражданский иск в уголовном процессе//ЭЖ-Юрист. 2014. № 11. С. 4 -5.

- Селедникова О.Н. Реституция как форма реализации конституционного права граждан на возмещение имущественного вреда, причинённого преступлением//Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. C. 109 -115.

- Супрун С.В. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением//Мировой судья. 2009. № 12. C. 22-26.

- Юношев С.В. Отраслевая принадлежность института возмещения вреда, причиненного преступлением//LexRussica. 2014.Т. XCVI. № 8.C. 920-927.