Праздничные лозунги 1920-1930-х годов в советской системе социальной мобилизации

Автор: Азарова Полина Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ динамики советских лозунгов праздников 1 Мая и Октябрьской революции в Западно-Сибирском регионе в 1920−1930-х гг., рассмотрена структура лозунга, методика его влияния на массу; изучены лозунговые акценты и их эволюция на протяжении изучаемого двадцатилетия.

Массовая культура, массовый праздник, лозунг, лозунговые акценты

Короткий адрес: https://sciup.org/14737190

IDR: 14737190 | УДК: 94(47+57)

Текст краткого сообщения Праздничные лозунги 1920-1930-х годов в советской системе социальной мобилизации

Важнейшей системной характеристикой коммунистического режима являлась приоритетная роль идеологического воздействия, широкое применение различных форм идеологического манипулирования. Праздник выступает как инструмент формирования новой культуры, социальных законов. Одним из компонентов праздника были лозунги. Они выступают как универсальное средство управления массами, о чем упоминают в своих работах отечественные и зарубежные социологи и историки [Якобсон, Лассвелл, 2007; Рольф, 2009. С. 200–214; Геллер, 1994. С. 115 136].

При этом в празднике как средстве социальной мобилизации к лозунгу предъявляются определенные требования: он должен быть простым и понятным (в условиях неграмотности населения); броским и запоминающимся (как яркий акцент на фоне серых будней); лаконичным (в условиях политической и экономической нестабильности), мобильно менять ориентиры, четко расставлять политические приоритеты.

Объектом данного исследования являются советские лозунги праздников 1 Мая и Октябрьской революции, фигурировавшие в прессе Западной Сибири в 1920 1930-х гг. Для этого использовались газеты: «Советская Сибирь» (1920 1936), «Крестьянская газета» (1927 1932), «Труд» (1927 1938), «Правда» (1927 1939), «Гудок» (1927 1935), «Комсомольская правда» (1926 1935) «Большевистская сталь» (г. Кузнецк, 1936 1938).

Нами было проанализировано 2,5 тыс. лозунговых материалов. Цель исследования состояла в изучении динамики советских лозунгов праздников 1 Мая и Октябрьской революции в Западно-Сибирском регионе в 1920 1930-х гг. для реконструкции приоритетов политического руководства в их мобилизационном воздействии на социум, что в свою очередь требует рассмотреть структуру лозунга, методику его влияния на массу; изучить лозунговые акценты и их эволюцию на протяжении изучаемого двадцатилетия.

Лозунги 1 Мая (международный праздник Труда) и 7 ноября (день Октябрьской революции) рассматривались как грани единого процесса «строительства» новой культуры. Данные праздники фиксируют каждый свое событие и при этом являются своеобразным продолжением друг друга и заявляют общие цели. Так, Первое мая эволюционирует в праздник неизбежного торжества мировой революции, а Октябрьская революция провозглашает грядущий «мировой Октябрь». Несмотря на различие в основах создания праздников, в лозунговых материалах они перекликаются и дополняют друг друга. В своем целевом назначении они призваны формировать в массовом советском сознании новую картину нового миропорядка.

При изучении лозунговой динамики мы выделили в ней три основных периода.

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История

-

1. 1920 1924 гг. годы выхода из эпохи революций и Гражданской войны, восстановительный период. Лозунговые материалы этих лет характеризуются лаконичностью, краткостью, небольшими объемами изложения.

-

2. 1924 1930 гг. отличаются лозунговыми новациями: цитированием лозунгов, озвученных по радио, выделением категории лозунгов для парадных шествий, лозунговых материалов для стационарных форм пропаганды (стендов и т. д.).

-

3. Первая половина 1930-х гг. период сталинской «революции сверху». В это время количество лозунгов значительно увеличивается, лозунговый материал уже не краткий и лаконичный, а подробный (объем единичного лозунга возрос).

Таким образом, анализу подвергались лозунговая динамика и акценты в ней на протяжении межвоенной эпохи, когда политика большевистской власти, сообразно нестабильной внутренней и внешней обстановке, подвергалась значительным и нередко резким коррективам. Гибко отслеживались раличные изменения в международной и внутриполитической обстановке. Однако, и об этом свидетельствуют политологические и культурологические исследования [Абрамян, 2003; Генин, 1975. С. 110 131; Конович, 1990. С. 65 78; Леонтьева, 2004], построение грандиозного сооружения под названием Советский Союз шло на основе традиций прежней России. Так, максимально учитывалась дихотомия российского менталитета, восприятие мира через призму «свой – чужой».

Одним из базовых лозунговых акцентов выступало прагматичное использование моральных оценок: выделение правомерного и неправомерного. В первом и втором временных периодах при негативной оценке употребляются термины «капитал», «рабы капитала», «рабство» и т. д. («Шлем в день первого мая привет всем рабам капитала, всем угнетенным народам» 1), («Бюрократизм тормозит строительство в стране советов» 2). Эти термины не просто расставляли акценты они провозглашают новые моральные законы, по которым вышеперечисленное осуждается обществом, является нарушением, «пороком». В 1920-е гг. акцент делается на «отчуждение», на «отрицание» мира «других», в 1930-е гг. он усиливается и модифицируется. Так, в третьем временном периоде 1930 1935 гг. активно эксплуатируется понятие «большевистская самокритика» (с 1932 г.). Однако в данном периоде акцент уже переносится на «положительное приобщение», избавление советского человека от «пороков».

Новыми непререкаемыми аксиомами выступают понятия «труд», «дисциплина» -только соблюдая их, возможно обретение «истинного счастья» и «светлого будущего». («Всеобщая трудовая повинность – спасение от вечного рабства, голода, нищеты и разрухи. Да здравствует железная РабочеКрестьянская Трудовая Дисциплина!» 3) Вложенная сюда смысловая нагрузка напоминает православные представления о труде, преданности вере (идее), покаянии в проступках, наказания за ошибки («большевистская самокритика»). К 1930 г. жесткий нравственный закон подчеркнуто выступает против «праздности в будни» («Против праздности и шумихи в соревновании! Против лжеударничества, за развернутое социалистическое соревнование!» 4).

Таким образом, в категории лозунгов с использованием моральных законов выявлена следующая динамика лозунговых тематик: в первом и втором периодах акцент на «отчуждение» от мира современного капитала и «темного» российского прошлого, тогда как третий период ориентирован на «положительное приобщении» к передовым советским образцам и нормам, с явным использованием христианских мотивов.

При анализе лозунгов уделялось внимание соотношению в них принципов коллективизма и персонализма, Так, в 1920 1924 гг., вплоть до смерти В. И. Ленина, олицетворением власти выступало абстрактное понятие «партия». В 1924 1930 гг. одним из приоритетов политической символики выступают вожди, образы которых теперь персонифицируют власть.

В изученных лозунговых материалах присутствуют цитаты только двух персон: В. И. Ленина и И. В. Сталина. При этом важно отметить, что одновременное использование цитат двух идейных лидеров происходит только в третьем периоде, до этого имело место цитирование только Ленина, после этого – одновременно двух вождей. Особенно большое количество цитат В. И. Ленина появляется в лозунговых материалах после его смерти в 1924 г. Каждый праздничный лозунг второго временного периода так или иначе связан с его именем – в них имело место прямое цитирование или ссылка на его идеи. Изначально Ленин еще называется человеком, но уже в первых номерах «Советской Сибири» конца января 1922 г. в упоминании имени Ленина появляется оттенок нарицательности, символизма, включающий в себя значения масштабного характера: «Ленин это революция» 5, «Ленин это олицетворение марксизма в действии, Ленин это человек, но при этом это знамя» 6. Таким образом, Ленин становится недостижимым идеалом, олицетворением всего рабочего класса, перестает существовать как личность, превращаясь в ключевой политический символ.

В третьем периоде в октябрьских лозунгах перманентно упоминаются цитаты Сталина о своем предшественнике: «Со знаменем Ленина победили мы в боях за Октябрьскую революцию. Со знаменем Ленина добились мы решающих успехов в борьбе за победу социалистического строительства. С этим же знаменем победим и в пролетарской революции во всем мире! Да здравствует ленинизм!» (Сталин) 7 и др.

В этой модели подачи информации Сталин выступает сам уже и как личность, и как символ живое воплощение мощи партии. «Сильная и мощная диктатура пролетариата вот что нам нужно теперь» 8. В своем большинстве фразы обозначают задачи, которые нужно решить «здесь и сейчас»: «Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы организационно» 9, «Главное теперь в людях, овладевших техникой» 10. Все фразы содержат краткую целевую установку для указания направления, в котором нужно двигаться и совершенствоваться массе.

К концу третьего периода к середине 1930-х гг. в лозунговых материалах формируется цепочка: Маркс Энгельс Ленин

Сталин. Вот формулировка первомайского лозунга 1935 г.: «Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса Энгельса – Ленина! Да здравствует ленинизм!» 11. Что касается Сталина, то, во-первых, он стоит вровень с заявленными великими личностями; во-вторых, является завершающим звеном в цепи и соответственно предстает как основной приемник идей, воплощающий в реальность план коммунизма. Таким образом, в категории соотношение коллективизма и персонализма мы отмечаем в первом и втором периодах обобщенную абстрактность, которая эволюционирует в относительный персонализм.

Нами проведено также исследование в лозунговых текстах динамики приоритетов в оценках будущего / прошлого, т. е. целеполагания. Призывы к активизму, выходу из состояния аполитичности неразрывно связывались как с внутриполитическими, так и с внешними акцентирующими задачами. Одной из ведущих тем выступала международная революция как перспектива развития. Для данного сюжета характерна амбивалентная тенденция: призыв к миру связывался с революцией: основная цель международной революции это мир, но тот, который находится под властью коммунистов 12.

Касаясь понятий «прошлого» и «будущего», отметим также их дихотомию. Прошлое рассматривается в контексте царской России, попадает в категорию «чуждого», а следовательно, негативного. Февральская революция в лозунгах октябрьских торжеств представлена как коренной перелом, разрыв со старым прошлым («Империя царя и республика Керенского были каторгой для угнетенных национальностей, республика советов впервые в мире раскрепостила их и положила начало освобождения колониальных мира от ига капитала!» 13).

Что касается понятия будущего, то оно тесно переплетается с провозглашением целевых установок праздников. В лозунговых материалах мы выделили внутренние и внешние акцентирующие задачи. В целом, внутренние установки направлены на сплочение и самосовершенствование масс, при этом мир в лозунгах представлен как пространство незавоеванных возможностей, преодоление препятствий для советского человека. Такой, в частности, характер носит борьба с неграмотностью: «невежество и неграмотность преграда на пути к коммунизму, снесем эту преграду!» 14. Другой популярный лозунг обосновывал взаимосвязь грамотности и политики: «Безграмотный человек вне политики» 15.

В дальнейшем «ликбез» сменяется новым акцентом о необходимости знаний для технического совершенствования. Тематика связи знаний и силой и мощью страны появляется впервые во втором периоде, и уже к третьему определяет свое милитаризированное будущее: «Даешь танк, самолет! Даешь советский мотор! Даешь мощную технику Красной Армии!», «За индустриализацию основу строительства социализма и обороны Советского Союза!» 16.

В использовании лозунговых технологий характерен метод контраста («было – стало будет», «у них – у нас» и т. д.), свойственный для характеристики будущего: «В странах капитала растет экономический кризис, растет безработица, миллионы рабочих и крестьян обречены на голод, нищету. В стране социализма в СССР идет подъем промышленности, сельского хозяйства, уничтожена безработица, растет материальный уровень трудящихся! Пролетарии и трудящиеся всех стран, свергайте капитализм, идите в ногу с рабочими и крестьянами СССР!» 17. При приложении общих усилий возможно достижение общества социального равенства: «Через подъем расцвет фабрик, заводов и сельского хозяйства к социалистическому строю» 18. Конечным идеальным итогом будущего должно стать торжество коммунистической идеологии и ее идеалов, так как для мира «коммунизм возрождение человечества» 19.

Анализируя категорию прошлого / будущего, отметим динамику перехода от лозунгов мировой революции (1920-е) к строительству социализма в одной стране (1930-е); изменение внутренних политиче- ских задач: от акцента на социально-культурную политику (1920-е – ликбез) к планомерной милитаризации (1930е индустриализация).

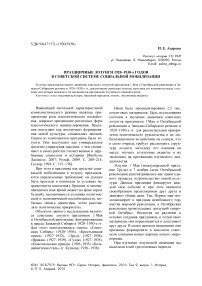

Одним из итогов нашего исследования стало выявление количественных соотношений по лозунговым материалам к праздникам 1 мая и 7 ноября в 1920–1935 гг. (см. табл. ниже).

Отметим, что если в первый временной период в изученных материалах преобладают лозунги «приоритеты будущего / прошлого», то в 1924 1930 гг. в лозунгах относительно ровно представлены моральные законы и «приоритеты будущего / прошлого». В первой половине 1930-х гг. доминируют направления – «персонификация – деперсонификация субъекта действия» и категория «герой враг».

Лозунги дают возможность проследить динамику стратегических ориентиров советского руководства, в частности, в понимании значения моральных законов, соотношения коллективизма и персонализма, а также в использовании категорий социального времени (прошлое / будущее) и т. д. Так, в лозунгах морального плана наблюдался переход от прямой конфронтации и отторжения прошлой системы ценностей к ориентации на «положительное приобщение» к «вечным» ценностям. Что касается соотношения начал коллективизма и персонализма, то отметим, что призыв в лозунгах в 1920-х гг – характеризуется абстрактным обращением к массе (пролетариат, рабочие, крестьяне), а с 1930-х гг. идет конкретизация по гендерной и профессиональной принадлежности (работницы, крестьянки, ударники, ударницы и др.). Подобная попытка обращения к личности, тем не менее, содержит элемент обезличивания. В цепочке Маркс Энгельс Ленин Сталин происходит кодирование информационного смысла, по которому реализуются принцип преемственности и итоговое право на реализацию идеи коммунизма за лидером – Сталиным.

В целом лозунговые материалы массового праздника выступают как формирующее начало, моделирующее характер восприятия, систему оценок. Лозунг выступает своего рода как негласная директива, управление достигается через гибкий подход расстановки приоритетов (акцентов) в разные периоды времени. Важно отметить и фикса-

Количественное соотношение лозунгов

|

Категория Годы |

«Мы – они» (герой – враг) |

Субъект (коллектив– лидер) |

Моральные законы, «правое дело» |

Целеполагание (прошлое – будущее) |

Итого лозунгов |

||||

|

1920 1924 |

115 |

24,4 % |

98 |

20,4 % |

104 |

22,1 % |

153 |

33, 5 % |

470 |

|

1924 1930 |

134 |

21,6 % |

141 |

22,7 % |

174 |

28,6 % |

171 |

27,5 % |

620 |

|

1930 1935 |

386 |

30,8 % |

423 |

33, 8 % |

244 |

19,5 % |

197 |

15,7 % |

1250 |

|

Всего |

2 340 |

||||||||

* Таблица составлена по лозунговым материалам периодических изданий: «Советская Сибирь» (1920 1936), «Крестьянская газета» (1927 1932), «Труд» (1927 1938), «Правда» (1927 1939), «Гудок» (1927 1935), «Комсомольская правда» (1926 1935) «Большевистская сталь» (г. Кузнецк, 1936 1938).

цию в лозунгах длительности социального времени, в котором произносятся лозунги в настоящем, или совсем недалеком будущем. Социальное время пронизывает все тематические блоки. При этом в лозунговых материалах присутствует опора на православные ценности и на традиционно-русское дихотомическое мировоззрение: отражение мира в черно-белых тонах используется при характеристике соотношений «прошлое будущее», «свои чужие». При таком подходе прошлое представлено в эмоциональногнетущих тонах и связано с отсутствием личной свободы, негативными личностями, которые этому способствовали (царь, Керенский и др.). Будущее же связано с жертвенным тяжелым трудом каждого в настоящий момент, что в дальнейшем приведет к всеобщему процветанию.

Таким образом, праздники выступают как инструмент социальной мобилизации, где лозунговый материал, несмотря на всю свою специфичность, представляет собой ценный источник для исследования процессов политического манипулирования.

SOVIET HOLIDAYS IN SOVIET SYSTEM OF SOCIAL MOBILIZATION IN 1920-1930th