Праздничный дискурс и концептосфера праздника il Corpus Domini в итальянском языке

Автор: Азарова Т.В.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Антропология культуры

Статья в выпуске: 3 (35), 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование направлено на выявление основных характеристик, определяющих лексико-семантические особенности праздничных текстов на примерах, тематически относящихся к существующему в католической традиции празднику il Corpus Domini (Тела Христова). Основой для работы явились три текста на итальянском языке, написанные от имени католической церкви. Основное внимание уделено сопоставительно-аналитическому разбору изучаемых текстов. Проведен этимологический анализ основных слов, связанных с понятием «праздник» вообще и с рассматриваемым праздником в частности. Определено семантическое наполнение данного понятия, выделены особо значимые единицы, прослежена и выстроена его внешняя схема (концептосфера). Проведен дискурсивный анализ текстов по трем признакам (поликодовость, время, языковая личность). Определены основные черты, характеризующие особенности праздничных текстов и обеспечивающие их функционирование в пространстве праздника

Италия, католицизм, праздник il corpus domini, святая джулиана корнилийская, праздничный дискурс, концептосфера, семантическое поле, языковая личность

Короткий адрес: https://sciup.org/170204350

IDR: 170204350 | УДК: [27-562:272]:81'37(450) | DOI: 10.36343/SB.2023.35.3.004

Текст научной статьи Праздничный дискурс и концептосфера праздника il Corpus Domini в итальянском языке

Введение. В настоящее время заметным явлением общественной жизни стала актуализация внимания к празднику как доминанте культурной жизни народа, придающая особенную значимость научным ис- следованиям, связанным с изучением этого явления в различных его аспектах. Сохранение памяти о празднике способствует воспитанию интереса к традициям, укладу жизни, который зачастую формируется именно праздничными событиями. Италия с ее мозаичной культурно-исторической традицией является прекрасным примером того, как национальные ценности могут складываться из разнообразных, порой совершенно непохожих феноменов. Одним из таких феноменов являются праздники и праздничная культура с ее неоднородным составом как по характеристике исторических напластований, так и по жанрово-типологическим особенностям. Изучение праздника в итальянской гумани-таристике подразумевает проведение культурологических исследований, направленных на определение исторического облика праздника в культуре Италии и степени интереса итальянцев к праздничным событиям — это работы Франко Кардини (Franco Cardini) [13], Альфредо Каттабиани (Alfredo Cattabiani) [14], Алессандра Рицци (Alessandra Rizzi) [24] и др. Особое внимание уделяется локальным региональным праздникам, в которых в наиболее концентрированном виде представлено исконное понимание праздника как специфического явления в ходе повседневности. Удивительную популярность приобретают публичные лекции о культуре таких ученых, как Марио Полия (Mario Polia) [21], Томазо Монтанари (Tomaso Montanari) [25], Альберто Анджела (Alberto Angela) [8], Филиппа Даверио (Philippe Daverio) [22]. Кажется, что беседы о своей культуре с ее популяризаторами (как ученые сами себя называют) привлекают итальянцев почти так же, как какой-либо крупный концерт. Дискурсивный анализ в итальянской научной традиции часто называется «философией языка» или «лингвистическим осмыслением», подобные размышления о языковой составляющей являются частью общего культурологического описания, а работ по исследованию дискурса праздничности пока не существует. В отечественной же научной литературе, несмотря на наличие серьезных научных разработок ([1] [3] [4] [6] и др.), пока не утвердилось единого образца дискурсивного анализа.

В данном исследовании на примере текстов, тематически относящихся к католическому празднику il Corpus Domini (Праздник Тела Христова), через описание терминополя и построение концептосферы понятия «праздник» выявляются основные характеристики, определяющие лексико-семантические особенности праздничных текстов как таковых. Поэтому закономерно, что в статье в первую очередь будет представлен анализ лексической составляющей праздников: попытаемся выстроить словарную парадигму праздника il Corpus Domini и описать праздничный дискурс в целом. Для данного исследования мы выбрали следующие три примера, касающиеся рассматриваемого праздника: послание папы римского Бенедикта XVI (2010) о празднике il Corpus Domini и о Святой Джулиане Корни-лийской [11]; статья, посвященная описанию праздника, на сайте Vaticannews.va [15] и список песнопений из литургического последования, рекомендованного для прихода Рождества Девы Марии, в городе Падуя (документ опубликован на сайте прихода) [12].

В качестве методологической основы используется ряд теоретических идей и разработок российских исследователей, в частности, концепция терминополя С. Н. Виноградова [1], а также методики анализа лексического состава концептов (Г. В. Токарев [4], Г. С. Щур [6]). Мы исходим из предположения, что описание праздника — это поликодовый текст, заслуживающий лингвокогнитивной интерпретации [5, с. 84]. Исследование в методологическом смысле фокусируется на сопоставительноаналитическом разборе текстов праздника: выделении лексических единиц по частиреч-ной принадлежности, наблюдении за их функционированием в контексте праздничных текстов и формирования структуры праздничного дискурса. Новизна представленных изысканий состоит в описании праздничного дискурса в итальянском языке и отделении его от церемониального, ритуального, обрядового и религиозного.

Начнем исследование с этимологического анализа основных понятий, связанных с праздником в целом и относящихся к празднику il Corpus Domini в частности, затем выделим особо значимые единицы, характеризующие понятийный состав праздника, и построим его концептосферу.

Для исследования праздничного дискурса мы выбрали католический религиозный праздник il Corpus Domini (1247 г. считается годом его основания), поскольку в Италии он является всеобщим, а в других христианских конфессиях не встречается, и его тексты выделяются сравнительно легко. Особенностями праздника il Corpus Domini, учрежденного в честь воспоминания видений (откровений) Святой Джулианы Корнилийской, можно считать чудо и мистицизм в семантике, что является одной из ключевых характеристик итальянского мировидения, строгую структуру праздничных мероприятий, широкую известность и распространенность по всей территории Италии.

Праздников в Италии со времен античности насчитывается огромное множество, некоторые исследователи говорят о том, что в дохристианскую эпоху каждый третий день был праздничным [16, p. 9]. Можно предположить, что региональное разнообразие такого рода массовых мероприятий приумножало их в разы. Позже, когда католичество (не католицизм, хотя это и синонимы, но нам важно подчеркнуть не обозначение религиозной доктрины, а именно форму общения церкви с людьми, что, с нашей точки зрения, в полной мере передается термином «католичество») заменяло отправление языческих культов христианскими праздниками, вполне допустимо, что не весь праздничный календарь удалось реформировать: многие мероприятия либо видоизменялись, либо оставались прежними, либо были заменены [13, p. 76].

Допустим, что именно в религиозных праздниках отчетливо прослеживается семантическая составляющая деятельности специфического характера: участие человека в празднике определяется трудом особого рода, затрагивающим его внутреннюю духовную жизнь, что отличает праздник от праздности. В первую очередь, на примере итальянской традиции можно отметить, что это особенность не только религиозных праздников, которые имеют форму своеобразного общения со святым покровителем города, но и спортивных, то есть определенного рода тренировки как символа работы над своей природой, и гастрономических празднований-ярмарок как благодарения за полученный урожай и возможность разделить трапезу со всей общиной [24, p.232].

Этимология понятия festa (праздник). В латинском языке использовалось слово festum и festa во множественном числе для обозначения «общей радости, веселья», слово feriae в значении «отвлечения от работы ради празднований в честь божества», близкое к feria слово fiera («ярмарка»). Слово sagra, или sacra происходит от латинского sacrare («праздник освящения церкви»), позже используется в значении народного гастрономического праздника, но с центральным компонентом сакрального, то есть приношения и благодарения [18]. Следует указать своеобразную историю слова festival («фестиваль»), которое связано с более общим словом «праздник». Латинское средневековое понятие festivalis («приятный») возникает в лоне религиозной практики: так называли специфические канты — радостные гимны, посвященные Деве Марии. Это значение сохраняется в итальянском языке в слове musicone («напев»). Собирательное же обозначение всех событий, происходящих по праздничному случаю, словом «фестиваль» ушло за пределы Италии и вернулось недавно, закрепившись по отношению к модным мероприятиям, таким как песенный конкурс Сан Ремо или Festival del cinema a Venezia (киноконкурс в Венеции). Тенденция последних лет — появление таких событий, как San Vittore Festival (Фестиваль Святого Витторе) [7]: почитание святого покровителя города переформатировалось в мае 2023 г., появилась новая инициатива, поддержанная мэром города Варезе, когда традиционные события разворачиваются в актуальном ключе, становятся более привлекательными для деятельной активной молодежи города. Также можно назвать Ferrara Buskers Festival (Фестиваль уличных музыкантов в городе Феррара) [17] как еще один пример того, как праздничное событие с историческим компонентом получает обозначение фестиваля. Вдохновитель этого события, ремесленник, кузнечный мастер и любитель музыки Стефано Боттони (Stefano Bottom) решает пригласить в свой родной город группы уличных музыкантов, чтобы воссоздать средневековую атмосферу. Вполне возможно, что именно такие мероприятия с интересным и понятным ядром будут привлекать моло- дежь не только к участию, но и к развитию фестивальной культуры в ее лучшем и забытом значении. Считаем, что можно выделить три основных значения понятия «фестиваль» как концепта в итальянском языке [9]:

-

1) песенное шествие в первоначальном значении;

-

2) понятие, аккумулирующее все частные события тематического характера;

-

3) некая деятельность, предпринимаемая с целью приятного времяпрепровождения, зачастую коммерческого характера,— модное слово с современной коннотацией развлекательного мероприятия; с одной стороны, происходит вовлечение молодежи в праздничное традиционное событие, но с другой — отсутствие семантического традиционного наполнения праздничности лишает подобные мероприятия культурологической ценности.

Таблица 1

Основные термины праздничного дискурса в русском и итальянском языках

который в средние века ушел во французский язык и в 1380 г. зафиксирован в английском в качестве прилагательного [9, p. 2].

Семантическое наполнение понятия «праздник ». Часто семантическое поле представляется как мозаика, где каждый элемент — это деталь общей картины, объединенной одним смыслом и характеризующейся наличием связей омонимии, синонимии и полисемии. Можно сказать, что при рассмотрении семантического поля важно отметить лингвистические лексико-семантические связи анализируемого слова как единицы языка [4, с. 78]. Понятие семантического поля связано с ассоциативным полем, иногда они считаются синонимами [6, с. 83]. В рамках данного исследования семантические поля составят основные термины праздничного дискурса; в качестве сопоставления приведем их в таблице на русском и итальянском языках (Табл. 1).

Основные различия в понятийном аппарате воз-

Basic terтs of holiday discourse in Russian and Italian

|

Русский язык, основные понятия |

Итальянский язык, основные понятия |

|

Ритуал |

Rito |

|

Обряд |

Costume |

|

Канон |

Canone в значении правила используется только как церковный термин, а в значении обряд это слово costume |

|

Традиция |

Tradizione |

|

Церемония |

Ceremonia Второе значение как праздничное шествие processione |

|

Торжество |

Solennità |

Table 1 никают при определении терминов ритуал- обряд / rito-costume: в итальянском языке слово rito обозначает «ритуал» и «обряд» — объединение норм, описывающих способ, в котором должна разворачиваться церемония религиозного культа [19]. Для носителя же русского языка «ритуал» — стереотипная последовательность действий, которая охватывает жесты, слова и объекты, исполняется на специально подготов- ленном месте и предназна-

Учитывая непривычное для носителя итальянского языка использование понятия «фестиваль» как синонима к слову «праздник», в рамках этой работы ограничимся описанием праздничности, потому что тезис о широком смысле фестиваля как идентификационной единицы итальянского «этнического характера» заслуживает более обширного исследования, как, впрочем, и рассмотрение понятия «фестиваль» с тем архаичным элементом, который изначально был в семантике слова, но чается для воздействия на сверхъестественные силы или существа в интересах и целях исполнителя [26, p. 22]. «Обряд» восходит к тому же общеславянскому корню, от которого образовано слово «обрядити», полагаем, что это можно интерпретировать как попытку предпринять ряд усилий для оформления события в заданном ключе, но с той разницей, что в обряде присутствует компонент участия человеческого духа, человек «вкладывается» в происходящее событие, а не воспроизводит установленную схему. Интересно сравнить, что в итальянском языке слово costume дословно переводится как «костюм», «наряд» и в то же время как «обычай», «привычка», то есть явление, в котором присутствует значение формальности. О разнице обряда и ритуала можно судить по наименованиям таинств в православной традиции: слово «обряд» используется в сочетании с крещением, венчанием, отпеванием; в итальянском языке это, соответственно, rito battesimale, nuziale и понятие messa funebre (служба) для обозначения отпевания. Ритуал очень строг в исполнении и сух. Rito в итальянском языке происходит от латинского ritus, которое, в свою очередь, является производным от санскритского ritis, то есть «проведение, протекание чего-либо». Можно сделать вывод, что rito связано с процедурой, в которой роль человека сводится больше к наблюдению за происходящим высшего порядка, а вот понятие costume (в значении «обряд») — то, что формируется в основном человеческими усилиями; значения этих понятий прямо противоположно в русском и итальянском языках. Слово rito («ритуал») отмечается как книжное, религиозное, связанные с ним значения: piatto di rito («традиционное блюдо»), riti pagani («языческие обряды»), sposarsi col rito civile («жениться, следуя государственному образцу»), secondo il rito («по традиции»). В основном используется слово ceremonia («церемония», «обряд»), произошло от латинского caerimonia («благоговение»), convenevoli («условности», «комплименты»), как нечто положенное в определенной ситуации, например, dopo i soliti convenevoli («после традиционного обмена любезностями»), ceremonia nuziale («обряд бракосочетания»), ceremonia funebre («похоронная церемония»); ceremonie a parte! («оставим церемонии!»). Синонимы в итальянском: formalità, solennita, etichetta, stare sull'etichetta («вести себя церемонно»), costume («обычай»), costume del popolo («народный обычай»), usanza («обычай»), procedura («процедура»).

Возможно,из-залексико-семантического несоответствия возникает разное понимание праздничности в двух культурах. Праздник фиксирует поведенческие стереотипы и консервирует их, потому что праздник всегда актуален. Исследования дискурса демонстрируют набор определенных слов и понятий, употребление которых в сознании носителя языка (а значит и носителя традиции) соотносится с поведенческими установками, человек как единица определенной группы, участвуя в праздничных событиях обрядоворитуального характера, чувствует себя встроенным в исторический контекст, в общем потоке житейского моря. Время праздника течет в ином измерении, это может отметить любой человек, погрузившийся в праздничное событие. Например, Palio («скачки») с их региональными вариациями, Quintana ad Ascoli Piceno (Куинтана в г. Асколи Пичено) — средневековое соревнование, получившее название от пятого ряда построений римских легионов — слова quinta («пятый»), являются показательными примерами, когда в праздник вовлечены почти все жители города, не участвовать — значит отделять себя от социума. Описание дискурса спортивных праздников Италии заслуживает отдельного исследования. В рамках же данной работы хотелось бы отметить роль processione («шествий торжественного характера»), которые появились как пышная процессия участников религиозного праздника.

Церемония как обобщенное наименование некоторых обусловленных ситуацией процессий этимологически восходит к термину pratica sacra («священная практика»), такое определение, заимствованное из религиозной сферы, иногда используется для описания необычного действия и в других обстоятельствах. Ритуал от церемонии отличается узкой направленностью, специфическим контекстом: исполнение действий, обусловленных первобытными верованиями, или в переносном значении — для обозначения повторяемых схем, принятых в особых случаях. Отсюда можно сделать вывод, что «праздничность» — это в значительной степени сфера чувствования, устремленности человека к надмирному. Но рассмотрение этих понятий в словарях показывает, что концепт «праздник» вовсе не является суммой их определений. «Концепт не состоит из значения слова в словаре, это значение является результатом объединения личного и этнического опыта человека»

[3, с. 4]. Можно сказать, что даже наличие всех проанализированных выше компонентов в празднике не означает, что то или иное событие войдет в традицию народа и станет носителем его памяти. В данном исследовании сделан акцент на когнитивный анализ, который ближе к выделению концептосферы явления, но в свою очередь невозможен без лексикосемантического анализа.

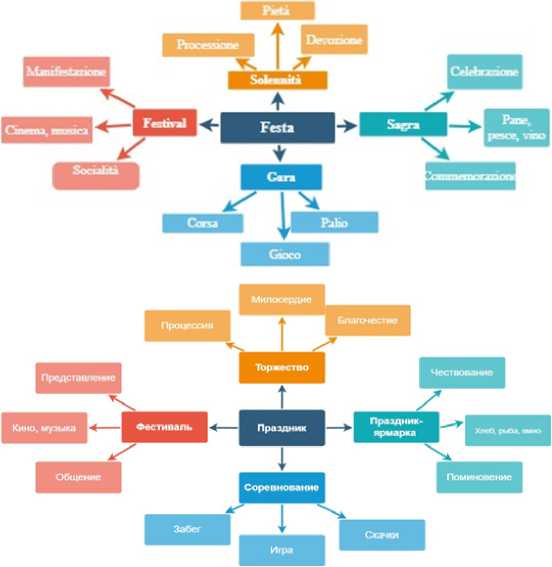

После рассмотрения внутреннего терминологического наполнения концепта festa далее проследим внешнюю схему, так называемую концептосферу этого понятия, или его терминополе (дефиниция предложена академиком С. Н. Виноградовым): термин-понятие складывается в константу благодаря связям с другими элементами языка, образуя поле или тер-минополе, которое представляет собой пространство существования различных терминов, принадлежащих также к разным терминосистемам [1, с. 368] (вся цитата выше не имеет смысла в отношении к понятию «фестиваль»). Предположим, что семантическое поле понятия «празд- ник» можно рассматривать как пространство устойчивого взаимодействия, формирования и функционирования семантических единиц, принадлежащих разным терминосистемам в рамках праздничного дискурса. Для наглядного описания структуры всех элементов обратимся к описанию французским исследователем Жеро Маторе (Geraud Matoré) [23, p. 18-20] концепта в его связи с другими единицами языка. В своих разработках семантического поля он предлагает рассматривать слова не как отдельный объект, но как элемент внутри целого комплекса, который лучше анализировать, исходя из общественно значимых структур. Исследователь считает нужным выделять в семантическом поле слова-свидетели и ключевые слова. Именно слова-свидетели более подходят под определение концепта: «конкретный символ важного духовного факта, ощутимый и выразительный элемент, который конкретизирует общественный факт»1 (Цит. по [23, р. 20]). В нашей модели (Рис. 1) та-

Рис. 1. Семантическое поле концепта Festa (праздник), итальянский и русский языки

Fig. 1. Semantic field of the concept Festa (holiday), Italian and Russian

ким словом-свидетелем выступает концепт

«праздник», а ключевыми словами становятся «фестиваль», «торжество», «соревнование», «праздник-ярмарка».

Полагаем, что представленная на схеме концептосфера праздника является структурой, в которой вокруг анализируемого концепта аккумулируются окружающие его культурологические, этимологические, культурносоциальные смыслы. Более подробно рассмотрим пространство понятия solennità («торжество») и близкие к нему processione («процессия»), pietà («милосердие»), devozione («благочестие») . Чтобы отметить, что делает эти понятия ключевыми единицами праздничности, рассмотрим частотность, с которой они встречаются, и выделим словосочетания с этими словами.

Модель лексического анализа. Выделим отрывки из обозначенных выше примеров, с полной версией которых можно в свободном доступе ознакомиться на обозначенных в ссылках ресурсах. Предлагаем следующую схему рассмотрения текстов: а) для того, чтобы показать наличие многих смыс- лов, поликодовость в празднике, опишем наиболее значимые слова с точки зрения лексики, обозначая их часть речи с указанием частотности употребления и зашифрованные в них смыслы; укажем слова из ближнего окружения; определим, какие единицы создают атмосферу праздничности; б) проанализируем, как передается осознание времени; в) рассмотрим, что такое языковая личность праздничного текста. Таким образом, в данной работе ограничимся тремя признаками, наиболее показательными, на наш взгляд: поликодовость, время, языковая личность.

Поликодовость — способность текстов формировать смысловое ядро праздничности, наличие нескольких семантически наполненных компонентов: вера и верность, жертвенность и другие.

Время как одна из ценнейших характеристик праздника выявляет отношения человека со временем: интерес к моменту действия, которое всеми силами человек старается почувствовать и удержать, потому что именно в один конкретный момент ощущается радость от полноты бытия, не связанная с материальным приобретением чего-либо, человек может быть в не самых благоприятных обстоятельствах, но на празднике он будет радоваться со всеми вместе, потому что есть возможность остановить прекрасное мгновение, «подвешенное» между прошлым, которого больше нет, и будущим, которое еще не наступило [13, p. 75]. Итальянский праздник вмещает в себя не одну только греко-римскую античную традицию, но множество как древних, так и более современных верований. Отправления культов были поощряемы в Римской Империи, отсюда обрядовое разнообразие, сохранившееся до наших дней [14, p. 104]. Поэтому, уже упомянутые выше Palio («скачки») имеют свою разновидность практически в каждом регионе. Всемирную известность получили скачки в городе Сиена, они до наших дней сохраняют такую популярность, потому что были удачно использованы правителями Тосканы, которые поняли, что рыцарский турнир — отличный способ непринужденного и красивого управления целым городом, что отмечается даже в мельчайших предписаниях: длина рукояти шеста в сантиметрах, кто должен принять выигранное полотно и т. д. [10, p. 463].

Для описания языковой личности наиболее очевидным становится определение «человек празднующий », который сочетает в определенный момент жизни, соответствующий празднику, игру, театр, знание традиций и свои таланты, это многогранная персона, которая стремится прожить данный момент, ощутив себя человеком, значимой единицей, активным участником происходящего. Празднование — широкая деятельность, не просто работа или отдых, или праздность, а именно деятельный труд , направленный на познание себя и самосовершенствование.

Первый пример — отрывок из послания к празднику Папы Римского Бенедикта XVI [11]. Для наглядности приводим первую фразу с переводом, в двух других абзацах выделим ключевые слова и смыслы.

-

а) Коды : святость жизни, духовное рвение, высшие ценности, назидательность, молитва и дела милосердия.

-

б) Время : «замирающее время» передают слова и словосочетания «медитация», «размышление», «сосредоточение на внутренней духовной жизни», перед глазами читателя возникает образ неспешной скромной монахини, которая своим видом подает пример простой доброй жизни. Обычно действие передается глаголами, которые выражают состояние или статику: «жили», «были», «посвящали себя», «следила» (за духовным возрастанием), «была вверена на попечение», «медитировать», «демонстрировать склонность к размышлению». Автор призывает остановиться и подумать о высших смыслах.

-

в) Языковая личность : сначала это «одна женская фигура», «мало известная», такие формулировки передают скромность и смирение как высшие добродетели, особенно для женщин; затем группы женские, «щедро посвящающие свою жизнь евхаристическому служению» (дословный перевод), то есть желающие служить другим; так за описанием людей, причастных к празднику, скрывается идеал, к которому надо стремиться по мере сил. Наконец, названы фигуры Отцов Церкви (Святой Августин и Святой Бернард) и образцовых назидательных священников, под чьим

Cari fratelli e care sorelle, anche questa mattina vorrei presentarvi una figura femminile, poco nota, a cui la Chiesa però deve una grande riconoscenza, non solo per la sua santità di vita, ma anche perché, con il suo grande fervore, ha contribuito all’istituzione di una delle solennità liturgiche più importanti dell’anno, quella del Corpus Domini. Si tratta di santa Giuliana di Cornillon, nota anche come santa Giuliana di Liegi

-

< …> a quel tempo la Diocesi di Liegi era, per così dire, un vero “cenacolo eucaristico” . Prima di Giuliana, insigni teologi vi avevano illustrato il valore supremo del Sacramento dell’Eucaristia e, sempre a Liegi, c’erano gruppi femminili generosamente dediti al culto eucaristico e alla comunione fervente . Guidate da sacerdoti esemplari , esse vivevano insieme, dedicandosi alla preghiera e alle opere caritative .

присмотром и проходит такая жизнь коммуны. Можно отметить смысловую насыщенность текста, которая передает благоговение к самому празднику и рисует определенную фигуру представителя, участника этого события. По описаниям женских групп можно представить, как выглядели эти женщины, их жизнь, даже в какой-то степени их жилище, хотя об этом ничего не сказано.

Далее по тексту отметим единицы с наиболее сильной валентностью,

-

< …> fu affidata alle cure delle monache agosti-niane del convento-lebbrosario di Mont-Cornil-lon. Fu educata soprattutto da una suora, di nome Sapienza, che ne seguì la maturazione spirituale , fino a quando Giuliana stessa ricevette l’abito re-ligioso e divenne anche lei monaca agostiniana. Acquisì una notevole cultura , al punto che legge-va le opere dei Padri della Chiesa in lingua latina, in particolare sant’Agostino, e san Bernardo. Ol-tre ad una vivace intelligenza, Giuliana mostrava,

Дорогие братья и сестры – [характерная форма обращения в религиозной среде]

также этим утром хотел бы представить вам одну женскую фигуру, мало известную, но к которой Церковь относится с большим почтением , не только за ее святость жизни , но также потому что ее большое рвение внесло вклад в установление одного из литургических торжеств, наиболее важных в году, это празднование Тела Христова . Речь идет о Святой Джулиане Корнилийской, известной также как святая Джулиана из Ли-еджи.

-

< …> в это время епархия Лиеджи была, так сказать, настоящей Тайной Вечерей. До Джулианы выдающиеся теологи продемонстрировали высшую ценность Святого Причащения , также в Лиеджи были группы женщин, всецело преданных евхаристическому культу и сопричастности . Наставляемые образцовыми по назидательности священниками , эти женщины жили вместе, посвящая себя молитве и делам милосердия .

которые составляют ядро текста: monache — «монахини» (сущ.), spirituale — «духовный»(прил.), religioso — «религиозный» (прил.),Padri— «Отцы»(сущ.),Chiesa— «церковь» (сущ.), contemplazione — «созерцание» (сущ.), Cristo «Христос» (имя собств.), Sacramento — «Таинство» (сущ.), Eucarisitia — «Евхаристия» (сущ.), meditare — «размышлять» (гл.), Gesù — «Иисус» (имя собств.). Из 11 слов 2 прилагательных, один глагол и большая часть имен существительных. Можно сделать

… О ней (Джулиане) заботились монахини агостинского ордена монастыря-лечебницы в Монт-Корнилион. Она была воспитана одной из монахинь, по имени Сапиенца, которая наставляла Джулиану в духовном возрастании , до тех пор, когда Джулиана сама получила монашеское одеяние и стала монахиней агостинианкой. Джулиана приобрела отличительную культуру , по той причине, что читала работы Отцов Церкви на латинском языке, в особенности работы Святого Августина и Святого Бернарда. Кроме ума, Джулиана демонстрировала

|

fin dall’inizio, una propensione particolare per la contemplazione ; aveva un senso profondo della presenza di Cristo , che sperimentava vi-vendo in modo particolarmente intenso il Sacramento dell’Eucaristia e soffermandosi spesso a meditare sulle parole di Gesù : “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). |

с самого начала особую склонность к созерцанию ; у нее было глубокое чувство присутствия Христа , в следствие проживания особенно интенсивным образом Священного таинства Евхаристии , она часто останавливалась, чтобы размышлять над словами Христа : «Я с вами во вся дни до скончания века» (Ев. от Матфея 28, 20). |

вывод о значимости предметной сферы, о концентрации смыслов или кодов, их немного, но это самое важное: Христос, Таинство, созерцание.

В этом абзаце выделим словосочетания, которые расширяют палитру смыслов:

-

а) Коды : вера, Бог, Святая Троица, церковь, Тело Христово, виде́ние, бороться.

-

б) Время : жизнь — путь внимания, опыта и борьбы; глаголы передают необходимость движения, в данном случае возрастания в вере.

-

в) Языковая личность : главное действующее лицо праздника — пятнадцатилетняя (с добавлением «едва») Джулиана Корнилий-ская, которая получает виде́ние (ha la visione) о необходимости создания праздника, но

должна бороться за его признание, и только Роберто Туро, став епископом, учреждает праздник в 1247 г. Перед нами уже активная монахиня, которая способна сражаться за свою веру, важно наличие экспертов, которые трактуют ее видения как отсутствие особенного праздника (l’assenza di una festa).

Акцент смещен в сторону описания событий этого праздника, интересно использование глагола spezzarsi в значении существительного (это возможно в итальянском языке посредством добавления артикля), что передает длительность глагола. Повествование стремится к увлекательности, и акцент делается на необычности несомненно чудесного виде́ния. Ключевые слова встречаются редко, концентрируя вокруг себя смыслы текста, но если вынуть эти слова из повествования, то смысл распадается. В этом тексте, относящем-

La fede in Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo (Trini-tà), non è un’esperienza lontana e irraggiungibi-le , anzi, è vicina in un perenne “spezzarsi” per noi : “Questo è il mio Corpo”, “Questo è il mio sangue”. Nel 1207 una monaca agostiniana appena quin-dicenne, Giuliana di Cornillon, di origini belghe, ha la visione di una luna piena con una macchia opaca che la sporca. Gli esperti suoi contempora-nei la interpretano così: la luna piena simboleg-gia la Chiesa ; la macchia opaca è l’assenza di una festa che celebri specificamente il Corpo di Gesù Eucaristia . L’anno successivo la stessa religiosa ha una visione più chiara, ma deve lottare molto per far istituire la festa: ci riuscirà solo a livello dio-cesano nel 1247 quando diventa vescovo di Liegi Roberto de Thourotte.

Вера в Бога Отца, Сына и Святого Духа (Святую Троицу) это не далекий и недостижимый опыт , наоборот, эта вера рядом в непрерывном страдании за нас : «Это Тело мое», «Это Кровь моя». В 1207 монахиня агостинского ордена, пятнадцати лет Джулиана из Кор-нилиона, бельгийского происхождения, получила видение , в котором на полной луне она увидела темное пятно. Эксперты современники Джулиана, интерпретировали это так: полная луна символизирует Церковь ; темное пятно — отсутствие праздника , который бы особенным образом торжествовал Тело Иисуса в Евхаристии . В следующем году эта же самая монахиня получает более яркое видение, но она должна много сражаться, чтобы праздник был установлен, Джулиана добивается этого только на епархиальном уровне в 1247 году, когда епископом Лиеджи становится Роберт Туро.

ся к публицистическому стилю, интересно отметить изменения тональности повествования: ушла сухость, появились метафоры in un perenne “spezzarsi” per noi («в непрерывном распятии за нас»), spezzarsi («разбиваться на части»); текст движется прилагательными, но опорными пунктами можно считать такие слова: fede («вера»), Trinità («Троица»), espirienza («опыт»), visione («виде́ние»), macchia («пятно»), Corpo («Тело»), Gesù («Иисус»), Eucaristia («Евхаристия»), festa («праздник»), vescovo («епископ»).

Такие праздничные события не просто являются артефактом католичества, но и позволяют точно увидеть суть итальянского характера: надежда на чудо, вера в него, замысловатая интерпретация событий — la macchia opaca («мутное пятно») символизирует отсутствие праздника в честь Тела Христа.

Canto d’Ingresso

Hai dato un cibo a noi Signore germe vivente di bontà .

Nel tuo Vangelo o buon pastore sei stato guida di verità

Grazie, diciamo a te Gesù !

Resta con noi, non ci lasciare; sei vero amico solo tu!

Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister .

O Trinità noi ti invochiamo

Cristo sia pace al mondo inter. Verbo di Dio , carne nostra, Cristo Signor, Emmanuel .

Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, per la parola tua fedel.

Tu hai parlato a noi Signore la tua Parola è verità.

Come una lampada rischiara i passi dell’umanità.

(прил.) — один раз. Наиболее частым оказалось слово miracolo — «чудо», будто подчеркивающее основную составляющую праздника в католической интерпретации — попытку прикоснуться к иному миру

Третий пример — песнопение, кант, который исполняется в начале богослужения в воскресный день, соответствующий празднику il Corpus Domini [12]. С музыкальным исполнением можно ознакомиться на видео [20].

-

а) Коды : Благая весть, вера в чудо, добрый пастырь, мир Христов.

-

б) Время : отсутствие времени, человек совершенно растворен в праздничном моменте; молящиеся призывают Бога и просят жизни во Христе.

-

в) Языковая личность: верующий человек, славящий Бога; воспроизведена модель идеального отношения человека с Богом в поэтическом оформлении. Пример того, как до́лжно молиться. Характерная особенность — объяснение происходящего с предысторией: был добрым пастырем, мы здесь предстоим и полны верой, мир во Христе и таинство Причастия как путь жизни.

Песнь начала (входа) Дал пищу нам Господи, живой зародыш добра .

В твоем Евангелии , о добрый пастырь , ты был проводником правды

Спасибо говорим тебе, Иисус ! Оставайся с нами, не покидай нас; верный друг только ты!

На твоей трапезе мы полны веры в чудо . О Троица , мы призываем тебя.

Христос – мир всего мира.

Слово Бога , плоть наша, Христос Бог, Иммануил .

Твое Тело есть Хлеб и Кровь – вино, по слову твоему верим.

Ты говорил нам, Господи , Слово твое истина.

Как лампада освещает шаги [дорогу] людей [человечества].

Рис. 2. Типы дискурсов, связанные с концептом «праздник» Fig. 2. Types of discourses associated with the concept “holiday”

Особенность этого текста — наличие рифмы, а особая ценность — слова в переносном значении, которые становятся понятными только в контексте, в окружении других слов, например, un cibo («пища») в контексте означает Причащение; tua mensa («твоя столовая») — «трапеза»; passi («шаги») — путь, восхождение человека к истине.

В итоге рассмотрения всех приведенных фрагментов хотелось бы отметить главную особенность этих текстов — экзальтацию как характерный признак религиозного католического праздника; такое мировосприятие «через край» влияет и на характер итальянцев, и на отношения с другими людьми. Также можно отметить погружение в религиозное чувствование, преобладание эмоций, что влияет на творческое видение вещей и отношение к труду, призванию.

Характеристики праздничного дискурса. Полагаем, уместно говорить о праздничном дискурсе как пространстве, которое, с одной стороны, вмещает в себя ритуальность, обрядовость, религиозность и церемо-ниальность, а с другой — напитывается ими. Например, наличие различных Пасхальных церемоний в православии и католичестве только лишь обогащают праздник Воскресения Христова, не меняя сути события. Церемо- ниальный дискурс является составной частью праздника и связующим звеном двух сфер бытия человека — повседневности и праздничности. Само слово «церемониальный» для носителя русского языка не может быть приравнено к праздничности, вероятно, латинское ceremonia («церемония») предполагает помпезность и строгую обусловленность рамками этикета, статуса, ролей. Праздничность же ценна тем, что открывает человеку возможность духовного обогащения, которое может разворачиваться непредсказуемым образом, невозможно заранее узнать, как пройдет праздник.

Приведем схему (Рис. 2), в которой определим праздничный дискурс как пространство, вмещающее в поле своих смыслов такие лингвистические мини-поля, как обрядовость, ритуальность, церемониальность, религиозность. Только у праздника есть лексико-семантическая способность вмещать и в некотором смысле преобразовывать эти компоненты. В данном случае в празднике присутствует обряд как воспроизведение сакрального действа; ритуал как следование канонам; церемония как чинопоследование и итоговая часть праздника; религиозность как жанр самого праздника.

В отечественной науке разработано краткое описание религиозного дискурса для обозначения языка, на котором церковь общается со своей паствой, (жанр проповеди) [2, с. 224], хотя, как нам кажется, люди идут в храмы, костелы, мечети для иного общения. Очевидно, что такая сторона человеческого интереса, как духовность, не так легко поддается изучению, быть может, из-за сложности описания состояния участников или личных целей человека в праздничном событии. Предложим свои определения этих видов дискурсов в рамках праздничного:

Ритуальный дискурс — набор шаблонных, ситуативных речевых практик, использующихся для распознавания различных ситуаций.

Обрядовый дискурс — ситуативно и эмоционально обусловленный тип речевого поведения, характерный для праздничной среды.

Церемониальный дискурс — вербальная и невербальная языковая структура, оформляющая праздничный дискурс.

Религиозный дискурс — вид речетвор-чества священнослужителей и их паствы, верующих людей, направленный на поиски Бога, общение с Ним, а также осуществление (праздничных) богослужений и исполнение церковных обрядов.

Праздничный дискурс — это сложноорганизованная лингвокультурологическая категория, состоящая из понятия праздничности и составляющих ее концептов. Как мы уже отмечали, только в данном дискурсе есть ядро праздничности, которое несет историкокультурную и лингвистическую самодостаточную смысловую нагрузку. Однако для праздничного дискурса, как мы полагаем, характерно именно взаимодействие и равноценное влияние друг на друга понятия праздничности и концептов, ее составляющих.

Возможная причина неизученности праздничного дискурса состоит в его непри-вязанности к какому-либо социальному институту: например, научный дискурс связан с миром науки, университетами, библиотеками и пр., а праздник, являясь не только явлением метафизическим, но и вполне предметным событием, так как от праздников остаются артефакты (афиши, призы, медали, статуи, просфоры и т. д.), все же измерению не поддается. Полагаем, что в значительной части структура праздничного дискурса базируется на религиозных праздниках, видоизменяясь в соответствии с особенностями и характером того или иного события, но традиционный праздник всегда сакрален в своей основе или должен быть таковым; те мероприятия, которые лишены этого сущностного компонента, не являются праздничными. Еще одна особенность праздничного дискурса состоит в особой форме речевой ситуации, в которую попадает человек празднующий (по нашей классификации): он пытается постичь мироустройство, стремится осознать себя частью мироздания. Зачастую повседневный тяжелый крестьянский труд совсем не располагал к мечтаниям об инобытии. С другой стороны, время праздности притягательно для человека возможностью уйти от забот, забыться, отрешиться от необходимости добывать насущный хлеб. Смысловое ядро праздничного дискурса от- ражает динамические изменения в обществе и позволяет признавать в празднике культурно значимую ценность, в этом случае можно говорить о нем как компоненте культурного кода нации. Праздничный дискурс как культурно-ситуативное речевое образование претендует на философское осмысление традиций, которое позволяет описать этнокультурные модели поведения. По аналогии со смеховой культурой можно рассматривать праздничную культуру как один из основополагающих компонентов формирования самосознания народа.

Выводы. Уникальность праздничной культуры Италии обусловлена необычностью исторического формирования соответствующего календаря. Открытые к чужеземным традициям итальянцы как гении дипломатии не препятствовали культурным наслоениям, что сказалось в праздничном многообразии. Культурологические смыслы праздников открываются во многом благодаря рассмотрению лексического наполнения, описанию семантического поля и построению концептос-феры праздника. В итоге такого исследования католического праздника il Corpus Domini через выделение ключевых единиц текстов, относящихся к торжеству, можно отметить следующее: 1) базисные смыслы праздника скрываются в словах-кодах; 2) смысл праздничного текста концентрируется главным образом на состоянии участников и формировании необходимой атмосферы, что достигается редкостью употребления имен существительных возвышенного языкового регистра; 3) несмотря на историческую отдаленность транслируемого в процессе праздника события, человек ощущает свою встроенность в «здесь и сейчас» происходящего; 4) знание истории праздника и его текстов влияет на формирование картины мира, осознание своего места в данном обществе; 5) благодаря подобному исследованию возможно выделение отдельных дискурсов в парадигме праздничности: ритуального, обрядового, церемониального, религиозного.

Также исследование концептосферы понятия «праздник» показало, что в событиях рекреативного, фестивального характера присутствует компонент внутренней работы человека над своим духовным состоянием, такое исследование позволяет продуцировать его на другие сферы человеческой жизни, такие ценности, как брак и семья, отношение к работе, труду как к служению. Анализ ценностных понятий языка и культуры может стать отдель- ной дисциплиной в образовательных программах, потому что проливает свет на глубинные смыслы народной культуры, подчас скрытые, но весьма важные для понимания, осознания и передачи последующим поколениям.

Tatiana V. AZAROVA

Список литературы Праздничный дискурс и концептосфера праздника il Corpus Domini в итальянском языке

- Виноградов В.А. Термин в научном дискурсе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2(1). С. 368–372.

- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.

- Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 1993. №1. С. 3-9.

- Токарев Г.В. Концепт как объект лингвокультурологии (на материале репрезентаций концепта «Труд» в русском языке). Волгоград: Перемена, 2003.

- Чернявская В.Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Либроком, 2009.

- Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. М.: Наука, 1974.

- A Varese la Festa di San Vittore cambia pelle: al via la prima edizione del San Vittore Festival [Risorsa elettronica] // URL: https://www.varesenews.it/2023/04/a-varese-la-festa-di-san-vittore-cambia-pelle-al-via-la-prima-edizione-del-san-vittore-festival/1598491/ (data della domanda: 03.08.2023).

- Alberto Angela - Aquileia Film Festival 2015 [Risorsa elettronica] // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GwnhTcdFa6c (data della domanda: 03.08.2023).

- Arcangeli M. Festival [Risorsa elettronica] // Istituto della Enciclopedia Italiana. URL: http://www.treccani.it/export/sites/default/magazine/lingua_italiana/speciali/parole_italia/Festival.pdf (data della domanda: 30.08.2023).

- Balestracci D. Il Palio di Siena: una festa italiana. Bari: Editori Laterza, 2019.

- Benedetto XVI udienza generale (Piazza San Pietro Mercoledì, 17 novembre 2010) [Risorsa elettronica] // La Santa Sede. URL: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20101117.html (data della domanda: 02.08.2023).

- Canti e Letture per la Domenica del Corpus Domini [Risorsa elettronica] // Parrocchia della Natività della B.V.Maria - Maserà di Padova. URL: http://www.parrocchiamaserapd.it/files/Libretto-Canti-e-Letture-per-Corpus-Domini-con-il-Bollettino.pdf (data della domanda: 03.08.2023).

- Cardini F. I giorni del sacro: i riti e le feste del calendario dall’antichità ad oggi. Novara: De Agostono Libri, 2016.

- Cattabiani A. Calendario. Le feste, i miti, le leggende e i riti dell’anno. Milano: Mondadori, 2003.

- Corpus Domini [Risorsa elettronica] // Vatican News. URL: https://www.vaticannews.va/it/festivita-liturgiche/corpus-domini.html (data della domanda: 02.08.2023).

- Falassi A. Feste, teste, tempeste // La festa. Le tradizioni popolari in Italia / A cura di Alessandro Falassi. Milano: Electa Spa, 1988. P. 9-29.

- Ferrara Buskers Festival [Risorsa elettronica]. URL: https://www.ferrarabuskers.com/ (data della domanda: 04.09.2023).

- Festa [Risorsa elettronica] // Dizionario Etimologico Online. URL: https://www.etimo.it/?term=festa (data della domanda: 03.08.2023).

- Festóso [Risorsa elettronica] // Istituto della Enciclopedia Italiana. URL: https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/festoso/ (data della domanda: 26.07.2023).

- Hai dato un cibo [Risorsa elettronica] // URL: https://youtu.be/JsZwXcm2pF0 (data della domanda: 02.08.2023).

- Mario Polia ci spiega il significato delle principali feste popolari italiane [Risorsa elettronica] // URL: https://www.youtube.com/watch?v=pqybVEb7sBU (data della domanda: 02.08.2023).

- Philippe Daverio. Il gusto della Cultura [Risorsa elettronica] // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=pdYprf9SI50&t (data della domanda: 02.08.2023).

- Plinga V. I campi semantici: Tesi di laurea / Università degli studi di Perugia, Perugia: s. n, 2018 [Risorsa elettronica] // Padua Thesis and Dissertations Archive. URL: https://thesis.unipd.it/retrieve/c1f237bf-15ed-4163-9275-9746d0cceeb8/VICTORIA_PLINGA_2016.pdf (data della domanda: 30.08.2023).

- Rizzi A. Cerimonie, feste, giochi // Il Medioevo. Castelli. Mercanti. Poeti / A cura di Umberto Eco. Milano: EncycloMedia Publishers, 2011. P. 231-234.

- Tomaso Montanari - La funzione educativa dei monumenti [Risorsa elettronica] // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ohiyuif6sHY (data della domanda: 01.08.2023).

- Turner V. From ritual to theatre. The human seriousness to play. New York City: Performing Arts Journal Publications, 1982.