Праздник кита в ритуалах аборигенов северо-востока России

Автор: Хаховская Людмила Николаевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 3 (45), 2018 года.

Бесплатный доступ

На основе литературных и архивных источников в статье проанализирован ритуал китового праздника коренного населения Северо-Востока России (береговые группы северо-восточных палеоазиатов, эскимосы), рассмотрены формат, структура, комплекс действий и материальные атрибуты праздника. Автором установлены структурные соответствия между китовым ритуалом и похоронным обрядом северо-восточных палеоазиатов, раскрыты истоки и смысл кукольного спектакля в празднике кита науканских эскимосов, сделан вывод об аккумулирующем и обобщающем характере китового праздника.

Праздник кита, северо-восток России, коренные жители, морской зверобойный промысел, похоронная обрядность, кукольный спектакль

Короткий адрес: https://sciup.org/170175868

IDR: 170175868 | УДК: 391.4

Текст научной статьи Праздник кита в ритуалах аборигенов северо-востока России

Основным занятием коренных жителей прибрежных районов Северо-Востока России (эскимосов, береговых чукчей и коряков) на протяжении длительного времени являлся мор- ской зверобойный промысел, что наложило отпечаток на их ритуальное поведение. Обрядами сопровождались некоторые действия во время подготовки к охоте, в ходе самого промысла, но наиболее масштабные и зрелищные мероприятия разворачивались после удачной добычи1. Историографически о сакральном поведении, связанном с морским зверобойным промыслом, известно со времени ранних контактов русских с аборигенами. В середине XVIII в. о корякских и чукотских китовых церемониях писали С.П. Крашенинников [11], Г.В. Стеллер [21], Г.Ф. Миллер [19]. Архивные источники второй половины XVIII в. располагают материалами Н. Дауркина о китовом промысле чукчей на Берингоморском побережье (Российский государственный архив древних актов, далее – РГАДА. Ф. 199. № 539. Оп. 2. Д. 6. Л. 101–102)2 и Т. Шмалева о промысле коряков в Охотском море (РГАДА. Ф. 199. № 539. Оп. 2. Д. 6. Л. 102; № 528. Оп. 2. Д. 7. Л. 14об.).

В последующей историографии праздник кита получил освещение лишь в довольно поздних работах. Можно выделить три временных среза наблюдений. Во-первых, в начале ХХ в. достаточно подробные материалы отложились в трудах участников Джезуповской экспедиции В.Г. Богораза [2] и В.И. Иохельсона [29], а также дневниковых записях супруги последнего, Д.Л. Иохельсон-Бродской (Архив Института Восточных рукописей, далее – (АИВР). Ф. 23. Оп. 2. Д. 128). Небольшая по объему дневниковая запись Иохельсон-Бродской о событиях осени 1900 г. в корякском селении Куэль в общих чертах соответствует тексту Иохельсона [29, p. 69–77], но написана в иной, более экспрессивной манере.

Следующий хронологический срез – это наблюдения 1920-х – первой половины 1930-х гг., когда на Крайнем Севере работали сотрудники советских учреждений – П.П. Иванов [10], Г.А. Меновщиков [16], И.К. Воблов [3], Н.Н. Бе-ретти [1], С.Н. Стебницкий [20], К.И. Бауэр-ман (Государственный архив Российской Федерации, далее – ГАРФ). Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 448), И.А. Варрен (Архив Музея антропологии и этнографии, далее – АМАЭ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 24). Рукопись Варрена содержит подробное и пространное описание ритуала, увиденного автором в чукотском селении Лорино поздней осенью 1931 г. Это описание в варианте свободного изложения частично обнародовано И.Е. Гехтманом [6, с. 34–39], но многие важные детали и обстоятельства праздника в этой публикации отсутствуют.

В следующие десятилетия, в связи с советской модернизацией, промысловые праздники быстро уходили из жизни приморских аборигенов, поэтому во второй половине ХХ в. этнографы могли основываться преимущественно на расспросных данных. У коряков сведения такого характера в 1956–1957 гг. собирал И.С. Гур-вич [7]. О китовом празднике науканских эскимосов на основании рассказа очевидца, зафиксированного в 1971 г., писал Г.А. Меновщиков [18]; об этом же празднике повествует Т.С. Теин, использовавший, вероятно, впечатления своего детства и юности [23]. Теин, кроме того, имел опыт участия в качестве эксперта в возрождаемых в позднесоветский период эскимосских традиционных праздниках [24; 25].

Таким образом, массив источников по данному вопросу представляет собой результаты непосредственных наблюдений, расспросов, а также специальных (музейных и публичных) реконструкций и репрезентаций. Однако историография данной темы ограничена описаниями и не содержит аналитических и сравнительных исследований. Цель нашей статьи состоит в анализе обстоятельств ритуала китового праздника, включая его формат, структуру, обряды и материальные атрибуты, а также корреляции с другим ритуальным поведением аборигенов.

Исследователи по-разному подходят к осмыслению роли и значения ритуалов в традиционных обществах. Одни из них, относя ритуалы к явлениям религиозного порядка, считают последние эпифеноменами, маскирующими более глубинные социальные, ментальные и психологические процессы [9; 13; 27]. Другие полагают, что религия в целом и ритуал как ее проявление обладают самостоятельным онтологическим статусом и подчеркивают, что ритуализированное поведение является не периферийной и обособленной частью жизни, а практикой, пронизывающей все сферы повседневности [5; 15; 26]. При этом позиции представителей разных подходов могут быть сближены во взгляде на ритуал как на динамичную сферу, всякий раз заново связывающую коллективные представ- ления и текущую деятельность определенной группы. Именно эта природа ритуала придает ему онтологическое и гносеологическое значение источника и движущей силы инноваций.

Так, концепция Тернера состояла в том, чтобы видеть в ритуале не статичное положение, а развивающийся процесс; не застывшие, а постоянно обновляющиеся структуры (антиструктуры), которые являются стимулом культурного развития [26, с. 31, 32]. Такая точка зрения в определенной степени совпадает с мнением Дюркгейма, который считал, что невидимая принуждающая социальная сила, действующая в традиционном обществе, рождается в ходе совместных практик религиозного характера [9].

В данной статье мы придерживаемся сходного взгляда на ритуал как на творческий, резонансный процесс, аккумулирующий достижения смежных человеческих практик и, в свою очередь, порождающий социальные, культурные и даже технические подвижки в обществе. Китовый праздник как никакой другой позволяет увидеть обусловленную этой перманентной креативностью акциональную и символическую «многослойность» в пределах достаточно устойчивых форм. Многообразие обрядового поведения также дает основание говорить о постоянно происходившей ритуализации актуальных социальных событий, то есть о включении их в китовый церемониал и дальнейшем растворении в сакральном контексте.

Как известно, традиционное общество, при всей его эгалитарности, являлось социально неоднородным. Общественные иерархии строились на различных основаниях, например, времени поселения в данном месте, принадлежности к тому или иному семейному клану, а также, без сомнения, удачливости в промысле. Судя по всему, праздники морских зверобоев – и китовый здесь не является исключением – носили социально-распределенный характер, связанный с личными качествами конкретных охотников и промысловым мастерством семейств в поселковом сообществе. Так, Меновщиков, отметив отсутствие у эскимосов «общего национального праздника», квалифицировал те церемонии, которые он наблюдал в Сирениках, как «домашние производственные» по той причине, что «у каждой семьи или группы родственных семей существует свой производственный праздник, на который приглашают и соседей». Меновщиков связывал социокультурную подоплеку эскимосских праздников с тотемическими представлениями, отмечая индивидуальный характер тотемов для каждой семьи: «Бог-тотем у каждой родственной группы или семьи разный: у одних это морж, кит, у других – олень, песец или какой-либо иной тотем-покровитель» [17, с. 76, 77].

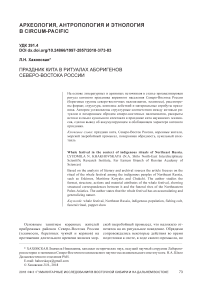

Синхронные данные И.К. Воблова говорят в пользу этого положения: отдельным семьям «приносит счастье» какой-либо определенный морской зверь – морж, тюлень, лахтак, кит, косатка. Другими словами, охотники могли претендовать на присвоение тотема в том случае, если они добивались определенных результатов в его добыче. Получив статус, охотник закреплял его в вещественных символах (фетишах) и личном празднике, которые он передавал по наследству. Образ тотемного зверя воспроизводился в раскрашивании лиц во время торжеств [3, с. 321] (рис. 1, 2).

Рис. 1, 2. Раскрашенные лица на празднике кита. Копия с рисунков И.С. Вдовина.

Источник: АМАЭ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 24. Л. б/н.

Художник К.В. Штерн.

Значение акции раскрашивания лиц не может быть прочитано однозначно. Предлагаемый нами вариант интерпретации указывает на маскирующий характер рисунков – они утаивают от кита, который непременно присутствует на празднике, истинные лица тех, кто его добыл и «утилизировал». С помощью этой меры все участники становятся как бы единым «китовым народом», солидаризуются со своим тотемом и отрицают ответственность за его убийство, разделывание и поедание. Более того, чтобы «отвести» киту глаза и убедить его в собственной непричастности, празднующие должны продемонстрировать киту сцену его добычи какими-то посторонними людьми. Способы такой демонстрации дают выход творческой фантазии и разрастаются до сложно устроенного «кукольного спектакля», о котором речь пойдет ниже.

Однако сакрально-религиозная приуроченность, дающая определенному семейству право обладать культом того или иного зверя, отнюдь не препятствовала тому, чтобы этот культ практиковали и любые другие домохозяйства. Ярким примером тому является чукотско-эскимосский праздник моржовых голов – любой охотник, добывший зверя, не только мог, но и, согласно традиции, обязан был провести с его головой предписанные обряды, завершавшиеся выносом накопленных за сезон голов на жертвенное место. Несмотря на такое унифицирующее предписание, праздник моржовых голов все же считался «личным», передающимся в семье от отца к сыну [12, с. 52]. Каждая семья, видимо, вносила в ритуал моржовых голов какие-то индивидуальные элементы. Кроме того, праздник не мог не различаться по масштабу, поскольку удачливые охотники накапливали много голов (и, соответственно, угощения) и могли развернуть более широкое торжество, а скромная добыча сопровождалась малозаметными действиями [2, с. 89]. Сказанное справедливо по отношению к промыслу не только моржей, но и других морских животных3. Можно предположить, что серия индивидуальных праздников выливалась в своеобразный смотр, привносивший в жизнь дух соревновательности и конкуренции, во время которого подтверждались или пересматривались репутации глав семейств. Люди, добивавшиеся общественного признания, должны были устраивать праздник для всего селения. Именно так поступал, например, зажиточный эскимос Матлю, в 1920-х гг. обладавший самым большим авторитетом в эскимосском селении Уназик (Старое Чаплино) и, по словам советских сотрудников, державший «в своих руках все население сел [южной части Чукотского] района» [28, с. 178, 181].

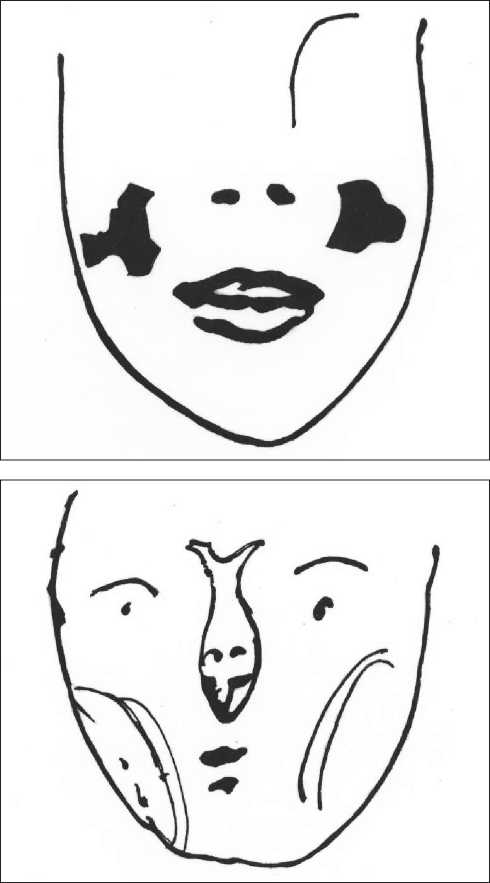

В результате сезонных промысловых церемоний вблизи береговых сел образовывались «мемориалы» из голов и костей добытых животных, которые становились сакральными объектами и жертвенниками, что особенно характерно для Чукотки (рис. 3). На Охотском побережье такого рода мемориалы не столь часты, однако они отмечены другой спецификой: вместе с натуральными объектами (останки животных) применялись искусственные, специально изготовленные для маркировки охотничьего успеха.

Рис. 3. Жертвенное место в Уэлене.

Фото Г.Г. Рудых, 1920 г.

Источник: [14, с. 9].

Иохельсон зафиксировал вблизи некоторых корякских селений массивные деревянные столбы, которые водружались после удачной китовой охоты хозяином байдары, добывшей животное

[29, p. 38]. Каждый из таких столбов ( камак ) символизировал собой кита, «обязанность» которого состояла в наблюдении за морем и привлечении «новых китов»4. Такое ритуализированное поведение, смыкавшееся с фетишизацией артефактов и магическими ожиданиями, распространилось и на более узкий, домашний формат: в какой-то период времени, возможно, связанный с оскудением китовой охоты, широкий общественный церемониал водружения столба у коряков был заменен приватными действиями в семейном кругу, а массивные камаки трансформировались в небольшие «китовые» фигурки, взявшие на себя функции наблюдателей, о чем подробнее мы скажем ниже.

Китовые церемонии устраивали зажиточные семейства, которые, помимо прочего, обладали достаточно вместительным жилищем для размещения большого количества людей. Однако, поскольку китовый праздник длился от нескольких дней до месяца, численность и состав участников постоянно менялись. Судя по всему, начало праздника было самым массовым. Так, в Лорино (1931 г.) в этот день возле яранги устроителя, зажиточного чукчи Тмууэ «собралось почти все население поселка ... взрослые и дети» [6, с. 35]. В дальнейших действиях непосредственно в жилище Тмууе, которые шли 14 дней, участвовали далеко не все сельчане – получив долю китового мяса после вскрытия ямы, многие семейства разошлись по своим домам и продолжали торжество там. По этому поводу Богораз сообщал, что у чукчей состав участников праздника формировался по принципу предпочтительных связей: каждая семья приглашала «свой круг родственников и знакомых» [2, с. 85]. Иохельсон, напротив, подчеркнул общественный характер праздника у жителей небольшого селения Куэль: «Казалось, что все жители переселились в жилище Хай-Вилоха» [29, p. 71]. Действительно, многие куэльцы весь период «утилизации» животного, который длился 5 дней, проживали в полуземлянке Хай-Вилоха – собственника сети, в которую попал кит.

По срокам проведения китовая церемония, как правило, не совпадала со временем непосредственной добычи животных, а переносилась на позднюю осень, когда морская охота, напротив, замирала. В Лорино китовый праздник начался 11 ноября 1931 г., примерно через месяц после удачного промысла, а в дальнейшем возобновился в феврале 1932 г., после повторного вскрытия ямы (АМАЭ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 24. Л. 5об.). Таким образом, можно говорить о хронологически-разнесенном событийном контексте китового ритуала в том случае, если добычей становился крупный зверь (гренландский кит), мяса которого хватало надолго. Но если размер кита не предполагал длительного хранения мяса, то праздник мог наступить тотчас после охоты, как это произошло в селении Куэль 11 октября 1900 г.

Структура китового праздника, как и других промысловых культов, предстает перед наблюдателями трехчастной, поскольку в ней вычленяются три узловых события: встреча животного, его «увеселение» (основная часть) и проводы. Однако по ряду причин данная структура размывалась, становилась нечеткой. Во-первых, акт встречи отрывался от основной части из-за отсроченности праздничных действий от момента добычи. Во-вторых, большая длительность китового праздника при добыче крупного животного приводит к тому, что он становится как бы обобщающим, вбирающим в себя те или иные действия других ритуальных или праздничных событий.

Поэтому наиболее структурированным выглядит китовый праздник в Куэле, ведь здесь все три части следовали одна за другой: после встречи на берегу люди пять дней праздновали в жилище, а утром шестого дня они «отправили» кита в море5. В обряде встречи прослеживается отношение к киту как к желанному гостю: животное встречают шествием, танцами, заклинательными выкриками, символически поят и кормят. Ритуал встречи, судя по литературе, был достаточно сложным и разработанным у береговых жителей Чукотки [2, с. 100; 24, с. 6, 7] и более простым у коряков Охотского побережья [29]; (АИВР. Ф. 23. Оп. 2. Д. 128. Л. 50об, 51).

В ходе разделки необходимо было позаботиться о заместительном сохранении целост- ности животного, то есть о создании его символического двойника, который воплощал кита во время церемоний в жилище. Это достигалось путем создания своего рода «натурального макета»6 или же искусственного изображения (модели) различной степени условности. Для «натурального макета» кита от разных частей его туши отрезали небольшие кусочки, которые помещали на шкуру разобщенными [2, с. 100] или же связанными между собой ремнем [3, с. 326]. «Натуральным макетом», по-види-мому, можно признать и отдельные части кита (кусочки кожи, пласты китового мяса и жира), которые в качестве целого кита «участвовали» в таких церемониях праздника, как проводы в море, шаманское камлание. Однако натуралистичная заместительность не была единственным вариантом, часто она трансформировалась в имитацию тела животного моделями в виде деревянных отрезков и скульптур. Форма и размеры отрезков варьировали – от массивных столбов-камаков (о которых сказано выше) до веретенообразных палочек длиной до полуметра [29, p. 39, fig. 5e] или же, в случае имитации мелких ластоногих, совсем коротких кусочков веток [7, с. 239].

Также кита изображали в виде более или менее реалистичной скульптуры разного размера. Стеллер, например, отмечает, что олюторские коряки в ходе торжеств использовали огромную («длиною в 2 сажени», то есть более 4 м)7 деревянную модель животного, которую хранили на лабазе, а ее сбрасывание в море имитировали [21, с. 73]. На китовом празднике в Куэле размер подобной скульптуры составлял 21 см. Подготовить такую фигурку было гораздо проще, поэтому в море ее действительно выкинули, о чем сообщает Иохельсон-Бродская: «Завтра коряки отправляют белуху, т[о] е[сть] деревянное подобие дельфина бросают в море» (АИВР. Ф. 23. Оп. 2. Д. 128. Л. 58). Береговые коряки и эскимосы, как будет показано ниже, моделировали не только фигуру кита, но и других персонажей, значимых для китового праздника.

Обязательность действий, направленных на обеспечение эффекта присутствия на празднике того самого добытого кита (в виде «натурального макета» или различных моделей) не может не навести на аналогию с похоронным обрядом северо-восточных палеоазиатов (чукчей и коряков), когда тело усопшего в течение нескольких дней обязательно находится в жилище. Действительно, структура и содержательное наполнение этих ритуальных событий совпадает и по целям, и по способу их достижения (табл. 1).

Развлекающие действия на китовом празднике несут сильные положительно заряженные эмоции. Это и неудивительно – добыча животного сама по себе радостное событие, связанное с удовлетворением насущных потребностей. Однако имеется и иная, более глубинная подоплека происходящего – это намеренно разыгрываемая радость, трансцендентный посыл, адресатами которого являются обитатели не столько реального, сколько невидимого мира. Другими словами, это особый спектакль-пантомима, у которого есть два рода зрителей: первый воображаемый, но условно материально воплощенный – это сам добытый кит. Второй – это зрители полностью воображаемые, сородичи кита. Цель этой акции состоит в установлении прочных связей с виртуальным «китовым» миром, в который посылается сигнал – здесь, на земле, весело и радостно, сюда стоит вернуться. Позитивный эмоциональный настрой поэтому намеренно педалируется8, действительное положение земных дел приукрашивается. Киту (и его невидимым сородичам) демонстрируют достаток, предлагают обильное угощение, готовят щедрые гостинцы на «обратный путь».

Таким образом, кит в праздниках берегового населения выступает как почетный гость, который своим присутствием мотивирует людей к общему веселью. Участники пляшут, играют на бубнах, участвуют в различных состязаниях [10, с. 397–399; 24, с. 11]. Имеет место пиршество и даже объедание среди присутствующих [6, с. 34, 35], а также принудительный взаимный обмен вещами [23, с. 91; 18, с. 207]. Добытый зверь в этой ритуальной обстановке предстает как существо не умерщвленное и «присвоенное» людьми, а все еще самостоятельное, обладающее собственной волей, лишь на короткий срок находящееся в обществе людей.

Примерная структура и содержание ритуального поведения северо-восточных палеоазиатов

Таблица 1

|

Ритуальное событие |

Развлекающие действия |

Обеспечивающие действия |

Трансцендентные практики |

|

|

Китовый праздник |

Танцы, пение, игра в бубен |

Разговоры с «китом» |

Приготовление сопроводительного инвентаря. Совместные трапезы |

Гадание на голове9 |

|

Похоронный обряд |

Игры (в карты, в мяч) |

Рассказывание смешных историй |

||

Такую 9 витальность киту в глазах аборигенов придает его невидимая, но актуальная соединенность с сородичами – ведь он только гость, и его нужно настроить дружелюбно. Мировоззренческую основу данных действий составляет идея гостевания, постоянного перемещения между мирами, круговорота животных. Надлежащая встреча и проводы гостя устанавливают обратную связь с потусторонним миром, что служит залогом успешного промысла в будущем. Таким образом, добыча имеет не только объективную, но и воображаемую ипостась, и люди, пребывающие с добычей в это время, также меняются ментально и акционально. Они выказывают сущностное и поведенческое слияние с этим воображаемым, «идеальным» зверем, то есть именно то религиозное состояние, которое квалифицируется как тотемизм.

Тотемически ориентированная гостевая структурная модель китового праздника, переживаемое эмоциональное единение со зверем не могли не оказать влияние на смежные стороны жизни общества. Именно поэтому, на наш взгляд, между промысловым культом и похоронной церемонией возникли поведенческие транспонировки, имеющие общее ментальное происхождение. Другими словами, мы полагаем, что поразительные соответствия между промысловым праздником кита и похоронной церемонией северо-восточных палеоазиатов являются обратным эффектом воображаемой ассоциации с животным. Если люди, пусть и ситу- ативно, преображаются в «китовый народ», то добыча животного и смерть человека становятся событиями одного порядка. Европейских наблюдателей всегда удивляло, с какой сдержанностью и даже весельем протекают похороны у чукчей и коряков. Установка на то, что человек «должен уйти весело» противоречит западному мировоззрению. Но такое шокирующее поведение можно объяснить влиянием охотничьего опыта – во время похорон специально создается эмотивная ситуация, аналогичная промысловому празднику. Указанные ментальные и акци-ональные транспонировки могли привести и к такому концептуальному сдвигу внутри сообщества, в результате которого появился институт добровольной смерти.

В самом деле, собранные исследователями сведения дают основание полагать, что охота в глазах коренных жителей Севера являлась не простым умерщвлением животного, а установлением с ним доверительных отношений, вследствие которых добыча добровольно сдавалась охотнику. Удачную добычу аборигены воспринимали как согласие животного на добровольную смерть [4, с. 157–159]. Беретти указывал, что исход китовой охоты зависел от желания самого животного, и, если по всем признакам выходило, что кит не желает быть добытым, то промысел прекращали [1, с. 36, 37, 77]. И коль скоро люди объединяются с китами в единый народ, система договорных отношений, охватывающая вопросы жизни и смерти, распространяется и на мир самих людей. Человек, принявший добровольную смерть, заслуживает таких же почестей, как и намеренно сдавшийся на выстрел зверь. Неслучайно в погребальном ритуале отчетливо прослеживается структура китового (и иного промыслового, например, медвежьего) праздника с его обязательным развлечением добычи во время «лежания» в жилище и последующим отправлением к сородичам. Данная ритуальная структура в итоге приобрела универсальный характер, захватив не только животный, но и человеческий мир.

Таким образом, в китовом празднике прослеживается стремление людей солидаризоваться с морскими животными для того, чтобы выполнить ту основную функцию (привлечение зверей в селение), ради которой создаются конкретные объекты (камаки, «натуральные макеты», модели) и вырабатывается соответствующая им онтология (множественность и взаимопроницаемость миров, взаимные транспонировки и трансформации живых и неживых существ).

Тотемические установки промыслового культа влекут за собой практики своего рода телесного оборотничества, желания людей скрыть свой истинный облик, что проявляется в уже упомянутой разрисовке лиц, а также во взаимном надевании масок на людей и на добытых животных10. Под таким углом зрения китовый праздник предстает как лицедейство, представление охотниками (и всеми присутствующими) себя не теми, кем они являются на самом деле. Это не вполне доверительные отношения людей со зверем, а несколько асимметричные, которые достигают апогея в так называемом кукольном спектакле. Суть его заключается в том, что во время китового праздника воспроизводится критичный для кита эпизод – обстоятельства его добычи. Чукчи Уэлена, по Иванову, представляли этот эпизод как сочетание движений управляемых людьми предметов (модели байдар, весел, гарпунов, уток и кита, подвешенные на веревках через блоки) и пантомиму (распорядитель праздника разыгрывает момент добычи животного) [10, с. 399].

Науканские эскимосы, согласно свидетельствам очевидцев, разыгрывали этот эпизод как постановку, в которой действовали исключительно модели. Они также не находились в статичном состоянии, а двигались, выказывая при этом характерные признаки и действия. В реконструированной в 1970-х гг. версии наукан- ского ритуала, известной по работам Теина [23; 24], применялась сложная система подвесных веревок и лесок, а также технические приспособления, что и обеспечивало динамику. Вначале по центру жилища проплывала фигура кита, выпуская (с помощью велосипедного насоса) фонтанчик воды, смешанной с известью; за ним двигалась модель байдары с деревянными фигурками людей; оттуда вылетала стрела с магнитом (модель гарпуна), поражая кита, на котором также размещался магнит. С потолка падал мешок с угощениями, вслед за этим из углов жилища к его центру устремлялись фигурки четырех уток, за ними вылетали две скульптур-ки пуночек. Наконец, о потолок ударяли подвешенными моделями двух весел [24, с. 12–18].

Меновщиков описывает у науканцев не такую грандиозную, но все же технически достаточно сложную постановку кукольного спектакля, где была задействована система ремней и блоков (роликов), с помощью которых с потолка спускали наполненный жирник, а к нему с четырех углов двигались модели байдар с человечками и веслами. Как пишет Меновщиков, «это изображение охоты на морского зверя. <...> Жирник – это кит в море. К нему подходят байдары с охотниками» [18, с. 206].

Таким образом, науканский китовый праздник демонстрирует довольно изощренную работу по миниатюризации и моделированию персонажей китовой охоты и постановке кукольных сцен и в этом аспекте может быть интерпретирован как завершающее звено ритуальной «цепочки», составными частями входящей в другие праздники берегового населения. Сопоставимые предметы (подвешенные к сетям птичьи фигурки и весла) использовались в описанном Богоразом [2, с. 89, 90] благодарственном празднике Кереткуна, но здесь они занимали неподвижное, статичное положение. Дальнейшее развитие «материальной части» и появление динамизма, а вместе с тем зрелищности усматривается в эскимосском празднике «хождения кругом», на котором уже имелось механическое приспособление в виде колеса, вращающего шест, на котором укреплена рама с подвешенными к ней фигурками кита и байдар с охотниками [2, с. 97]. При повороте колеса шест вращался, рама двигалась и создавала игрушечную имитацию обстановки охоты – байдары преследуют кита.

Материалы о китовых праздниках в Лорино и Куэле не содержат сведений о кукольных представлениях, но не приходится сомневаться, что подобные действия существовали у береговых коряков. Дело в том, что Иохельсон во время Джезуповской экспедиции приобрел у коряков селений Таловка и Каменское вырезанные из дерева фигурки, которые во время китового праздника располагались именно у горящего жирника и «наблюдали» за плавающей в нем китовой кожей. Жирник в данном случае символизировал море, кусочки китовой кожи – самого кита [29, p. 39], а наблюдателей, по аналогии с вышеописанными ритуалами, можно считать охотниками. Не случайно они имели, в основном, антропоморфный облик. Охотники, по нашему мнению, скрываются и за палочками, символизирующими нерп у олюторцев, поскольку они были субъектами такого «наблюдения» у горящего жирника [7, с. 239]. Все эти фигурки – от палочек до человечков – это охотники, прячущие свой истинный облик. Именно такой подход, как нам кажется, проливает свет на причины появления в «сценографии» китового ритуала столь необычного кукольного спектакля.

Итак, китовый церемониал представляет собой комплекс действий, связанных с различными взглядами на роль кита, на обязанности людей по отношению к киту и с вытекающими отсюда разнообразными моделями ритуального поведения. Множественность ролей самого добытого животного обусловливает многослой-ность праздника, его открытый и аккумулирующий характер. Кит предстает как сородич, пусть и временно усопший, но способный к возрождению, и эти тотемические представления транслируются на погребальную обрядность. Далее, кит – это гость, добровольно пришедший к людям, и эта его ипостась влечет за собой целый ряд гостевых событий: постоянные совместные трапезы, игры и пляски, обмен подарками. Наконец, кит все же являлся промышленной добычей, и это «неудобное» обстоятельство требовало своего объяснения, для чего сцена добычи воспроизводилась в выгодном для охотников свете.

В итоге китовый церемониал инкорпорировал в себя действия, относившиеся к другим сакральным и несакральным событиям, при этом обряды и другие акции различным образом сочетались между собой, переплетались и трансформировались. Китовый праздник демонстрировал ярко выраженную тенденцию становиться обобщающим и в социальном плане – по продолжительности проведения, числу участников, по общей вовлеченности населения всего поселка. При этом он не утрачивал личностного характера, тесно связанного с персоной устроителя, в роли которого выступали наиболее зажиточные и удачливые в промысле члены сообщества.

Список литературы Праздник кита в ритуалах аборигенов северо-востока России

- Беретти Н.Н. На Крайнем Северо-Востоке // Записки Владивостокского отдела Государственного Русского географического общества. Владивосток, 1929. С. 5-102.

- Богораз В.Г. Чукчи. Ч. 2. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939.

- Воблов И.К. Эскимосские праздники // Сибирский этнографический сборник. Вып. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 320-334.

- Виллерслев Р., Витебски П., Алексеев А.А. Жертвоприношение как идеальная охота: объяснение истоков доместикации северного оленя с точки зрения космологии // Этнографическое обозрение. 2016.№ 4. С. 154-175.

- Геннеп А. Обряды перехода. М.: Восточная литература, 1999.