Пределы эффективности юридической ответственности при применении однотипных наказаний и поощрений

Автор: Ольков С.Г.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Уголовный процесс, ОРД и криминалистика

Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теоретическому исследованию зависимости величины страха от чис-ла однотипных наказаний и зависимости величины удовольствия от числа однотипных по-ощрений. По условным эмпирическим данным, выведены две симметричные кубические функции, раскрывающие суть исследуемых зависимостей. Реальное значение имеют первые поощрения или наказания данного вида. Последующие меры воздействия практически неэф-фективны и с какого-то момента даже вредны, поскольку дают обратный эффект - нака-зываемый поощряется, а поощряемый - наказывается. То есть позитивная и негативная ответственность меняются местами, чего следует избегать, поскольку преступника это будет стимулировать совершать преступления, а добродетельного человека, по меньшей мере, воздерживаться от благодеяний.

Юридическая ответственность, поощрения, наказания, правонарушения, преступления, правоотношения, эффективность, рецидив, функция, квадрант, декартова система координат, страх, удовольствие

Короткий адрес: https://sciup.org/142197564

IDR: 142197564

Текст научной статьи Пределы эффективности юридической ответственности при применении однотипных наказаний и поощрений

Чезаре Ломброзо (1835-1909)

Если кратко, но совершенно точно изложить суть юридической ответственности, то это поощрения и наказания, что однозначно вытекает из математической модели юридической ответственности, разра- ботанной автором настоящей статьи в начале XXI столетия [2], где на оси абсцисс располагаются теоретически возможные деяния субъектов правовых отношений, а на оси ординат – теоретически возможные оценки этих деяний компетентными субъектами правовых отношений. Поэтому более развернутое определение юридической ответственности гласит: юридическая ответственность – это государственное реагирование на деяния субъектов правовых отношений, выражающееся в поощрениях и наказаниях. Благодеяния поощряются, а злодеяния караются (наказываются). В первом квадранте декартовой системы координат находится геометрическое место положительной (позитивной) юридической ответственности, а в третьем – негативной (отрицательной) юридической ответственности. Очевидно, что и цели этих видов ответственности противоположны. В первом случае речь идет о минимизации числа отрицательных деяний, а во втором о максимизации числа положительных деяний. В этом смысле право можно рассматривать как способ оптимизации поведения людей с целевыми функциями – максимизация для положительных деяний и минимизация для отрицательных.

Уберите юридическую ответственность, и право исчезнет, ибо исчезнет его суть – поощрение и наказание, убеждение и принуждение, «кнут и пряник», на которых, собственно, и зиждется всё правовое сознание, правовое воспитание, правовая культура – вся правовая материя: дозволения и запреты, права и обязанности, правоотношения, преступления (шире - правонарушения) и подвиги (шире – благодеяния).

Из житейского опыта известно, что рецидивисты не слишком-то опасаются возврата в колонии и тюрьмы. Как говорится, «не впервой». Более того, имеет место немало случаев, когда рецидивист не желает покидать «насиженное» место. Чезаре Ломброзо еще в 19 столетии обращает внимание на «почтенный» или «спокойный» вид старых каторжников и приводит письмо, в котором рецидивист (ранее 5 раз судимый) пишет директору тюрьмы: «Милостивый государь! Вы меня знаете, кто я, чего я стою и насколько могу быть Вам полезным. Меня скоро выбросят на свободу: я не буду знать, что делать. Не успею я проесть свой заработок, в последний раз кутнуть, как снова дам себя арестовать. Будьте любезны, прошу Вас, как только меня снова присудят к тюремному заключению на несколько лет, вытребуйте меня к себе, в Клерво; я вас извещу о времени и месте; а в ожидании этого сохраните за мной место. Ни Вам, ни мне не придется каяться в такой комбинации» [1, С.199].

То же самое касается и отдельных видов наград, которые постепенно «приедаются». Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев, получая одну за другой звезды Героя СССР, радовался этому все меньше и меньше. Тем более что и получать то их было не за что. Подвигов «дорогой Леонид Ильич» не совершал.

Очевидно, что первое наказание имеет самый сильный эффект и именно поэтому его следует по мере возможности оттягивать, давая возможность потенциальному преступнику исправиться под действием страха (отложенное наказание). Неслучайно в действующем российском уголовном законодательстве имеется механизм отложенного наказания (условное осуждение и отсрочка исполнения приговора). Именно на первом рубеже страх в среднем выступает сильным лекарством против преступности. Далее с каждым разом его действие ослабевает, происходит переход от отрицательного удовлетворения к положительному, как в случае с упомянутым Ломбро-зо рецидивистом. Ведь, по существу, осуждая к лишению свободы такого рецидивиста, общество уже не наказывает, а поощряет его.

Понять зависимость величины страха от числа однотипных наказаний и зависимость величины удовольствия от числа однотипных поощрений значит, ответить на ключевой вопрос о пределах эффективности отдельных видов юридической ответственности. Математически здесь нужно установить связь между двумя переменными: 1) удовлетворением и 2) числом фактов применения положительной и отрицательной юридической ответственности. То есть определить параметры уравнения: y=f(x), где у – удовлетворение в баллах; х – число фактов применения положительной и отрицатель- ной юридической ответственности в штуках, f - правило (параметры уравнения), связывающее левую и правую части уравнения.

Почему зависимость устанавливается между двумя переменными? Потому, что удовлетворение может быть положительным (удовольствие) и отрицательным (неудовольствие), а отрицательное удовлетворение - это и есть, по сути, страх, поскольку страх - свойство (эффект, результат) отрицательного удовлетворения, чего-то нежелательного. Например, вручение герою ордена вызывает у него положительное удовлетворение (удовольствие), а осуждение убийцы к лишению свободы или смертной казни вызывает у него неудовольствие и страх.

В декартовой системе координат удовлетворение как зависимая переменная располагается на оси ординат, а число фактов применения юридической ответственности ложится на ось абсцисс. Соответственно, в первом квадранте имеем положительное удовлетворение, в четвертом - отрицательное. Второй и третий квадранты в данной модели не задействуются, поскольку число фактов применения юридической ответственности является положительной величиной.

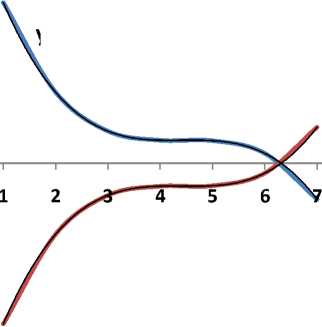

По условным эмпирическим данным построим модельные функции удовольствия и страха в зависимости от числа фактов применения юридической ответственности ( у = f ( x )), то есть в зависимости от числа однотипных поощрений при положительной юридической ответственности и числа однотипных наказаний при отрицательной юридической ответственности. Единственное допущение, которое здесь необходимо пояснить, - это сама величина юридической ответственности, то есть переменная х . Здесь предполагается, что используется только один вид поощрения и наказания. Например, лишение свободы как мера наказания используется в первый, второй, третий и более раз; или объявление благодарности как мера поощрения в первый, второй, третий и более раз. Очевидно, например, денежная премия или штраф как однотипные рассматриваться если и могут, то с большой натяжкой, поскольку деньги - всеобщий эквивалент, позволяющий делать выбор товаров и услуг.

-2 0

-4

-6

-8

-10

-12

y1= -0,208x3 + 2,756x2 - 12,14x + 19,14

y2 = 0,208x3 - 2,756x2 + 12,14x - 19,14

Удовольствие

Страх

Полиномиальная 8

(Удовольствие)

Полиномиальная (Страх)

Рис.№1. Модельные функции удовольствия и страха в зависимости от числа фактов применения юридической ответственности (однотипные поощрения - при благодеяниях; однотипные наказания - при злодеяниях).

Из графика видно, что первое поощрение дает максимум удовольствия, а затем оно резко падает при втором аналогичном поощрении. Далее подобные поощрения могут доставлять некоторое небольшое удовольствие и вовсе надоедают, превращаясь в отрицательную величину, скажем, грамотами оклеивают обои. Нечто подобное, но в обратном направлении происходит с движением страха. Его величина максимальна в ожидании первого наказания. После отбытия данного наказания вторичное его применение вызывает неудовольствие, но гораздо меньшей величины по модулю. Далее величина неудовольствия стабилизируется и переходит в положительную величину. То есть страха больше нет, а есть удовольствие.

Игрек измеряем в баллах, а икс в штуках. Величина игрек непрерывна, ибо может сколь угодно дробиться; величина икс – либо дискретна (неделима), и тогда функция не будет гладкой, как представлено на графике, а будет ступенчатой, либо, если рассматривать наказание не как одномоментный, а как длящийся акт, в частности, отбытие лишения свободы, то то- гда икс - непрерывная величина, и функция непрерывна, как в нашем примере.

Очевидно, что параметры функций y 1 и у 2 (коэффициенты при х и свободный член) в нашем примере взяты условно и будут различаться от индивидуума к индивидууму, а усредненные агрегированные функции уместно будет положить в основу принимаемых управленческих решений – совершенствование действующего законодательства.

Практический общий вывод, соответствующий двум вышеприведенным симметричным функциям, гласит: реальное значение имеют первые поощрения или наказания данного вида. Последующие меры воздействия практически неэффективны и с какого-то момента даже вредны, поскольку дают обратный эффект – наказываемый поощряется, а поощряемый – наказывается. То есть позитивная и негативная ответственность меняются местами, чего следует избегать, поскольку преступника это будет стимулировать совершать преступления, а добродетельного человека, по меньшей мере, воздерживаться от благодеяний.

Список литературы Пределы эффективности юридической ответственности при применении однотипных наказаний и поощрений

- Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты/cост. и предисл. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2004. 320 c.

- Ольков С.Г. Юридическая ответственность и многомерные оценочные пространства//Актуальные проблемы правоведения. 2004. №1(7). С.196-204.