Предикторы эффективности компьютерной электроакупунктуры в лечении бронхиальной астмы

Автор: Голубцова Т.С., Юдина Е.Е., Прибылова С.А., Керова И.Р., Песков А.Б., Волков М.А., Хохлов М.П., Костишко Б.М.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель - оценить значение исходных клинических параметров больных бронхиальной астмой в прогнозировании эффективности компьютерной электроакупунктуры (КЭАП). Материалы и методы. В двухэтапное исследование было включено 120 больных бронхиальной астмой (БА). На первом этапе пациенты группы ОI получили 3 ежемесячных курса КЭАП, пациенты группы Р получили стандартную фармакотерапию. На основании результатов I этапа исследования были отобраны пациенты в группу ОП, которая состояла из подгруппы с ожидаемой хорошей эффективностью применения КЭАП (группа ОП1) и с ожидаемой недостаточной эффективностью (группа ОП2). Пациенты группы ОП получили 3 ежемесячных курса КЭАП, состоящих из пяти ежедневных сеансов. Результаты. После проведения трех курсов КЭАП в группе ОI значимо увеличились доли пациентов с хорошим и полным контролем БА. Пациенты были стратифицированы по признаку контролируемости БА на 4 подгруппы: ОН - пациенты I основной группы с улучшившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=20); OI2 - пациенты I основной группы с не изменившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=20); Р1 - пациенты референтной группы с улучшившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=10); Р2 - пациенты референтной группы с не изменившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=30). Ретроспективный анализ показал отсутствие значимых различий между показателями ФВД в КТ № 1 и 2 в группах наблюдения О11 и О12. Проведен анализ динамики электрического сопротивления (ЭС) всех биологически активных точек (БАТ) в течение первого курса КЭАП пациентов группы OI: разница между суммарными показателями исходного и конечного ЭС всех БАТ схемы возрастала от сеансу к сеансу. Учитывая выявленные особенности, мы посчитали возможным применить показатели ЭС БАТ для прогнозирования эффективности КЭАП. Установлена взаимосвязь между показателями контролируемости БА и ЭС БАТ, зарегистрированного в первых двух сеансах КЭАП у пациентов группы OI. Предполагалось рассчитывать показатель ожидаемой эффективности лечения (ПОЭЛ). ПОЭЛ в 100 % случаев предсказал отрицательные результаты лечения (чувствительность - 100 %, специфичность - 100 %). Прогнозирование позитивного эффекта оказалось менее точным: чувствительность - 70 %, специфичность - 80 %. Чувствительность прогноза отсутствия динамики составила 80 %, специфичность - 70 %. Выводы. Исходные показатели ФВД нецелесообразно использовать в качестве предикторов эффективности КЭАП в лечении БА. ПОЭЛ является объективным измеряемым показателем состояния БАТ и может использоваться в прогнозировании эффективности КЭАП при лечении БА.

Бронхиальная астма, акупунктура, компьютерная электроакупунктура, рефлексотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14125354

IDR: 14125354 | УДК: 615.814.1:616.248 | DOI: 10.34014/2227-1848-2022-3-23-34

Текст научной статьи Предикторы эффективности компьютерной электроакупунктуры в лечении бронхиальной астмы

Введение. Распространенность бронхиальной астмы (БА) среди взрослого населения Российской Федерации, достигающая 6,9 %, высокая частота инвалидизации обусловливают социальную значимость заболевания [1]. Современная ступенчатая фармакотерапия БА предполагает регулярный прием базисных противоастматических препаратов (ингаляционных глюкокортикостероидов, пролон- гированных бронходилататоров и т.д.), что способствует контролю над проявлениями заболевания. Однако, несмотря на успехи медикаментозного лечения БА, остается ряд нерешенных проблем, а именно развитие нежелательных лекарственных реакций, высокая стоимость лечения и в ряде случаев его недостаточная эффективность (рефрактерная БА) [2–4].

Одним из возможных вариантов решения этих проблем может стать применение немедикаментозных лечебных вмешательств, способных уменьшить среднесуточные дозы лекарственных препаратов. Часто используемым немедикаментозным методом лечения БА является акупунктура (иглоукалывание) и ее разновидности [5–7]. Одной из современных модификаций акупунктуры является компьютерная электроакупунктура (КЭАП). Данный метод лечения применяется в лечении БА со второй половины 90-х гг. XX в. и предполагает использование компьютерных технологий для регуляции раздражения биологически активных точек (БАТ) электрическим током. Накопленный опыт применения КЭАП при БА подтверждает положительное влияние методики на показатели спирографии – форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ) и объем форсированного вдоха за первую секунду (ОФВ1), а также на снижение расхода противоастматических препаратов [8, 9]. Однако повышение уровня контролируемости БА на фоне применения КЭАП зарегистрировано лишь у части больных. Очевидно, что уточнение факторов, влияющих на эффективность КЭАП при БА, позволит наиболее избирательно рекомендовать ее применение, улучшая результаты лечения.

Цель исследования. Оценить значение исходных клинических параметров больных бронхиальной астмой в прогнозировании эффективности компьютерной электроакупунктуры.

Материалы и методы. В качестве предполагаемых предикторов эффективности КЭАП в лечении БА эмпирически были выбраны особенности течения заболевания, гендерные и возрастные характеристики пациентов, исходные значения спирометрии, а также динамика электрического сопротивления БАТ, используемых в ходе лечения.

В исследование было включено 120 чел., средний возраст – 34,2±2,7 года. Мужчин – 39 %, женщин – 61 %.

Все пациенты перед проведением процедур подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии включения в исследование: наличие верифицированного диагноза БА; как минимум шестимесячный анамнез лечения

БА; наличие у пациента знаний о правильном применении противоастматических препаратов и владение им шаговой системой увеличе-ния/снижения доз.

Дизайн исследования предполагал два этапа: первый этап – получение материала для первичного выделения предикторов эффективности КЭАП, второй – поверка применимости установленных предикторов.

Первый этап включал проведение набора и динамического клинико-инструментального наблюдения пациентов референтной (Р) и I основной групп (ОI); второй этап – наблюдение за II основной группой (ОII). Разделение пациентов на группы Р и ОI произведено с применением генератора псевдослучайных чисел. По возрастным и гендерным характеристикам, а также по среднесуточным дозам проти-воастматических препаратов сравниваемые группы были сопоставимы (табл. 1–3).

Первый этап исследования включал в себя двухмесячный период наблюдения, по результатам которого пациентов с хорошим контролем БА и пациентов с измененными дозами ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) исключали из исследования. Оставшиеся пациенты группы ОI получали три ежемесячных курса КЭАП, состоявших из пяти ежедневных сеансов. Пациенты группы Р продолжали получать стандартную фармакотерапию. После третьего курса КЭАП из исследования исключались пациенты с изменившимися дозами ИГКС. Затем пациенты обеих групп наблюдались в течении 2 мес., по итогам этого наблюдения из исследования вновь исключались пациенты с изменившимися дозами ИГКС.

На основании результатов первого этапа исследования были отобраны пациенты в группу ОII, которая состояла из подгруппы с ожидаемой хорошей эффективностью применения КЭАП (группа ОII 1 ) и с ожидаемой недостаточной эффективностью (группа ОII 2 ). Данная стратификация была произведена на основании результатов первых двух сеансов КЭАП. Пациенты группы ОII получили 3 ежемесячных курса КЭАП, состоящих из пяти ежедневных сеансов. Дизайн второго этапа исследования также предполагал два двухмесячных периода наблюдения – перед первым курсом КЭАП и после третьего.

Таблица 1

Table 1

Возрастная характеристика пациентов, принимавших участие в исследовании Age characteristics of study participants

|

Возраст, лет Age, year |

Группы Group |

Всего Total |

||

|

I основная Group 1 main |

II основная Group 2 main |

Референтная Reference group |

||

|

18–19 |

4 |

6 |

3 |

13 |

|

20–29 |

5 |

8 |

11 |

24 |

|

30–39 |

16 |

12 |

13 |

41 |

|

40–49 |

7 |

6 |

7 |

20 |

|

50–60 |

8 |

8 |

6 |

22 |

|

Всего Total |

40 |

40 |

40 |

120 |

Таблица 2

Table 2

Гендерная характеристика пациентов, принимавших участие в исследовании Gender characteristics of study participants

|

Пол Gender |

Группы Group |

Всего Total |

||

|

I основная Group 1 main |

II основная Group 2 main |

Референтная Reference group |

||

|

Мужчины Males |

19 |

11 |

17 |

47 |

|

Женщины Females |

21 |

29 |

23 |

73 |

|

Итого Total |

40 |

40 |

40 |

120 |

Таблица 3

Table 3

Характеристика противоастматической терапии пациентов, принимавших участие в исследовании

Anti-asthma therapy characteristics of study participants

|

Группы Group |

Среднесуточные дозы ингаляционных глюкокортикостероидов, мкг/сут Average daily doses of inhaled glucocorticosteroids, mcg/day |

|||

|

250–500 |

500–1000 |

1000–1500 |

1500–2000 |

|

|

I основная Group 1 (main) |

2 |

5 |

20 |

13 |

|

II основная Group 2 (main) |

1 |

3 |

17 |

19 |

|

Референтная Reference group |

2 |

5 |

16 |

17 |

|

Всего Total |

5 |

13 |

53 |

49 |

Каждый этап исследования включал шесть контрольных точек (КТ). КТ № 1 и 2 соответствовали началу и окончанию первого двухмесячного наблюдения; КТ № 3–5 – окончанию каждого из трех курсов КЭАП (у пациентов группы Р – окончанию каждого месяца); КТ № 6 – окончанию второго двухмесячного периода наблюдения.

Протокол каждой КТ включал в себя оценку объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), расхода противоаст-матических препаратов, субъективного состояния пациентов (тесты САН и Спилбергера – Ханина).

Для лечения методом КЭАП использовали «Комплекс аппаратно-програмный КЭС-01 МИДА». Применяли схему биологически активных точек, рекомендованную Д.М. Табее-вой [10]. Стартовые параметры стимуляции БАТ определяли эмпирически в соответствии с рекомендациями Ф. Крамера [11].

Анализ данных осуществляли системой Statistika 6.0. Достоверность различий опре-

деляли комплексом тестов параметрической статистики (t-тест для связанных и несвязанных случаев, однофакторная корреляция по Pearson). Результаты считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение. В проспективной части исследования проведен анализ контролируемости БА у пациентов I основной и референтной групп в периодах пред- и постнаблюдения. Оценка степени контроля БА, проводимая согласно принципам исследования GOAL (2003) и на основании наличия клинических признаков, предполагала три варианта: полный, хороший и удовлетворительный контроль [12]. В результате проведения трех курсов КЭАП в I основной группе достоверно увеличилась доля пациентов с хорошим и полным контролем БА (табл. 4). В референтной группе также отмечен рост количества больных с хорошей контролируемостью заболевания. Однако доля больных с хорошим и полным контролем БА в I основной группе была достоверно выше, чем в референтной группе.

Таблица 4

Table 4

Распределение пациентов по степени контроля заболевания в периодах преднаблюдения и постнаблюдения, чел. (%)

Distribution of patients according to the degree of disease control in pre-observation and post-observation periods, n (%)

|

Группы Group |

Периоды проспективной части исследования Periods of the prospective study |

|||||

|

Преднаблюдение Pre-observation |

Постнаблюдение Post-observation |

|||||

|

A £ з 2 § s & ° В §ь |

© « й I © и |

= о е? |^| = о S e |

3 2 S « В ° я Я В я ь |

S © © и © о © |

О ^ £ « Ч -2 НаЙ = о S я в Д 3 я © |

|

|

Группа ОI Group OI |

0 (0) |

0 (0) |

40 (100) |

7 (18)*∞ |

18 (45)*∞ |

15 (37)*∞ |

|

Группа Р Group P |

0 (0) |

0 (0) |

40 (100) |

2 (5) |

8 (20)* |

30 (75) |

Примечание. * – достоверное (p<0,05) различие с периодом преднаблюдения по Cochrane Q-тесту; ∞ – достоверное (p<0,05) различие с референтной группой по Cochrane Q-тесту.

Note. * – the differences are significant compared with the pre-observation period, Cochran’s Q-test (p<0.05); ∞ – the differences are significant compared with the reference group, Cochran’s Q-test (p<0.05).

По признакам улучшения контролируемости БА пациенты I основной и референтной групп были разделены на 4 подгруппы: ОI 1 – пациенты I основной группы с улучшившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=20); ОI 2 – пациенты I основной группы с не изменившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=20); Р 1 – пациенты референтной группы с улучшившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=10); Р 2 – пациенты референтной группы с не изменившимся в ходе проведения исследования контролем заболевания (n=30).

После разделения больных на подгруппы по признаку улучшения контролируемости заболевания в ходе первого этапа исследования

ретроспективно был проведен анализ значимости исходного уровня показателей функции внешнего дыхания (ФВД) – ОФВ1, ФЖЕЛ и ЖЕЛ. Целесообразность применения выбранных клинических параметров в качестве предикторов эффективности КЭАП оценивали, ориентируясь на различия их значений между группами пациентов с зарегистрированной положительной динамикой (группа ОI 1 и группа Р 1 ) и группами пациентов без значимого положительного улучшения контроля БА в ходе первого этапа исследования (группы ОI 2 и Р 2 ).

Ретроспективный анализ показал отсутствие значимых различий между показателями ФВД в КТ № 1 и 2 в группах наблюдения (табл. 5–7).

Таблица 5

Table 5

Изменения показателя ОФВ1 у пациентов, находившихся под наблюдением, % от индивидуальной нормы

FEV1 dynamics in study patients, % of the individual norm

|

Контрольные точки Checkpoints |

Подгруппы Subgroups |

|||

|

ОI 1 (n=20) |

ОI 2 (n=20) |

Р 1 (n=10) |

Р 2 (n=30) |

|

|

1 |

72±4 |

70±4 |

72±6 |

69±3 |

|

2 |

74±4 |

76±4 |

72±6 |

70±3 |

|

3 |

89±4* |

83±3* |

70±5 |

72±2 |

|

4 |

88±4* |

84±4* |

70±4 |

70±3 |

|

5 |

86±4* |

80±4* |

74±5 |

73±3 |

|

6 |

84±4* ∞ |

71±4 |

77±6 |

78±2* |

Примечание. * – различия с КТ № 1 достоверны по t-тесту для связанных случаев (p<0,05); ∞ – различия с соответствующей подгруппой (ОI 1 vs ОI 2 ; Р 1 vs Р 2 ) достоверны по t-тесту для несвязанных случаев (p<0,05).

Note. * – the differences for related cases are significant compared with CT No. 1, t-test (p<0.05); ∞ – the differences for unrelated cases are significant compared with the corresponding subgroup (OI 1 vs OI 2 ; P 1 vs P 2 ), t-test (p<0.05).

Таблица 6

Table 6

Изменения показателя ФЖЕЛ у пациентов, находившихся под наблюдением, % от индивидуальной нормы

FVC dynamics in study patients, % of the individual norm

|

Контрольные точки Checkpoints |

Подгруппы Subgroups |

|||

|

ОI 1 (n=20) |

ОI 2 (n=20) |

Р 1 (n=10) |

Р 2 (n=30) |

|

|

1 |

80±4 |

77±3 |

79±6 |

78±4 |

|

2 |

83±4 |

78±4 |

80±7 |

79±3 |

|

3 |

84±3 |

75±5 |

81±5 |

78±3 |

|

4 |

85±3 ∞ |

80±4 |

79±6 |

75±4 |

|

5 |

90±3* ∞ |

78±3 |

82±5 |

72±3 |

|

6 |

87±4* ∞ |

77±4 |

82±6 |

80±3 |

Примечание. * – различия с КТ № 1 достоверны по t-тесту для связанных случаев (p<0,05); ∞ – различия с соответствующей подгруппой (ОI 1 vs ОI 2 ; Р 1 vs Р 2 ) достоверны по t-тесту для несвязанных случаев (p<0,05).

Note. * – the differences for related cases are significant compared with CT No. 1, t-test (p<0.05); ∞ – the differences for unrelated cases are significant compared with the corresponding subgroup (OI 1 vs OI 2 ; P 1 vs P 2 ), t-test (p<0.05).

Таблица 7

Table 7

Изменения показателя ЖЕЛ у пациентов, находившихся под наблюдением, % от индивидуальной нормы

VC dynamics in study patients, % of the individual norm

|

Контрольные точки Checkpoints |

Подгруппы Subgroups |

|||

|

ОI 1 (n=20) |

ОI 2 (n=20) |

Р 1 (n=10) |

Р 2 (n=30) |

|

|

1 |

78±4 |

76±3 |

76±4 |

73±4 |

|

2 |

76±4 |

75±5 |

81±4 |

75±4 |

|

3 |

80±4 |

74±5 |

80±5 |

79±4 |

|

4 |

80±4 |

79±4 |

80±4 |

74±5 |

|

5 |

83±3 |

76±4 |

82±4 |

77±4 |

|

6 |

80±4 |

76±3 |

83±4 |

73±5 |

Был проведен анализ динамики электрического сопротивления (ЭС) всех БАТ в течение первого курса КЭАП у пациентов группы OI. Исходное (до проведения сеанса) ЭС (R 0 ) в течение 5 сеансов имело тенденцию к снижению во всех БАТ схемы, колеблясь в пределах 200–450 кОм. Конечное (после сеанса) ЭС (R 1 ) практически во всех БАТ схемы достоверно росло от сеанса к сеансу. Значимой разницы в значениях как исходного, так и конечного ЭС между симметричными БАТ

в ходе курса КЭАП зарегистрировано не было.

Разница суммарных показателей исходного и конечного ЭС всех БАТ схемы возрастала от сеанса к сеансу. В связи с этим был рассчитан показатель разности сопротивлений (DR=R 1 -R 0 ) для каждой БАТ.

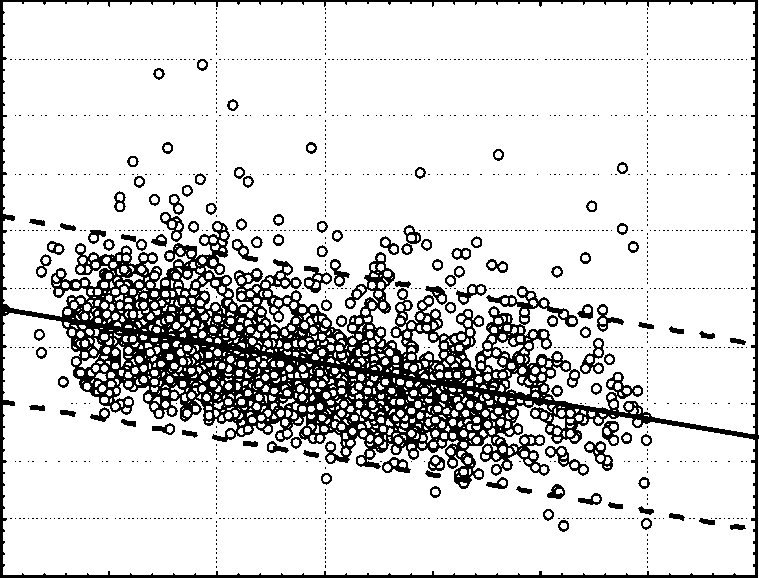

Анализ зависимости DR от R 0 (рис. 1) показал, что из 2340 пар измерений ЭС в 97,8 % случаев прирост ЭС тем больше, чем ниже исходное ЭС.

(Y 400 II

Q 200

-200

-400

-600

0 100 200 300 400 500 600 700

R 0 <600

Рис. 1 . Зависимость динамики ЭС акупунктурных точек схемы от начального ЭС, кОм (n=2340)

Fig. 1. Dependence of electric resistance dynamics of acupuncture points on the initial electric resistance, kOm (n=2340)

Таким образом, при стимуляции БАТ импульсным током положительного смещения в рамках пятидневного курса КЭАП наблюдается тенденция к снижению исходного ЭС большинства БАТ на фоне роста конечного ЭС. Величина прироста ЭС линейно зависит от номера сеанса. Отмечено, что зависимость DR от исходного ЭС на отрезке 0–600 кОм является практически линейной и убывающей.

Выявленные особенности динамики ЭС БАТ были использованы для прогнозирования эффективности КЭАП.

С помощью методик математического моделирования установлена взаимосвязь между показателями контролируемости БА и ЭС БАТ, зарегистрированного в первых двух сеансах КЭАП у пациентов I основной группы. Предполагалось рассчитывать показатель ожи-

даемой эффективности лечения (ПОЭЛ) по

формуле

ПОЭЛ

R1-R2

R3-R4 ,

где R1 – среднее значение ЭС всех БАТ схемы перед 1-м сеансом лечения; R2 – среднее значение ЭС всех БАТ схемы после 1-го сеанса лечения; R3 – среднее значение ЭС всех БАТ схемы перед 2-м сеансом лечения; R4 – среднее значение ЭС всех БАТ схемы после 2-го сеанса лечения.

Расчеты показали, что ПОЭЛ у пациентов с полным или хорошим контролем БА находился в пределах 0–1, при удовлетворительном контроле он был более 1, при отсутствии контроля – меньше 0.

Проведение II этапа исследования было необходимым для проверки обозначенных выше предположений.

По итогам первых двух курсов КЭАП была проведена стратификация пациентов: основная группа II – с ожидаемой высокой эффективностью КЭАП (ОII 1 ), основная группа II – с ожидаемой низкой эффективностью КЭАП (ОII 2 ). Средняя величина ПОЭЛ у пациентов группы ОII 1 составила 0,43±0,15, в группе ОII 2 – 2,60±0,37.

После окончания исследования было проведено сопоставление фактического результата лечения КЭАП с ожидаемой эффективностью (табл. 8).

Таблица 8

Table 8

Соотношение прогнозируемых и фактических результатов вмешательства посредством КЭАП по признаку контролируемости заболевания, случаев

Ratio of predicted and actual results of computerized electroacupuncture according to disease manageability, n

Согласно результатам исследования ПОЭЛ предсказал отрицательные результаты лечения в 100 % случаев. Прогнозирование позитивного эффекта было менее точным: чувствительность – 70 %, специфичность – 80 %. Чувствительность прогноза отсутствия динамики составила 80 %, специфичность – 70 %.

Итоги работы позволили подтвердить часть гипотезы о наличии индивидуального предиктора эффективности КЭАП при БА, связанного с динамикой электрического сопротивления БАТ, что позволяет алгоритмизировать назначение КЭАП при БА.

Заключение . Учитывая отсутствие различий анализируемых клинических параметров в сравниваемых группах в период пред-наблюдения, можно сделать вывод о нецелесообразности применения показателей ФВД в качестве предикторов эффективности использования КЭАП.

ПОЭЛ является объективным измеряемым показателем состояния БАТ и может использоваться в прогнозировании эффективности КЭАП, хотя из-за недостаточной выборки требуются дальнейшие исследования в этой области.

|

Изменение контроля БА Change in BA control |

Подгруппы Subgroups |

|||

|

ОII 1 |

ОII 2 |

|||

|

Прогноз Prognosis |

Факт Fact |

Прогноз Prognosis |

Факт Fact |

|

|

Улучшение Releif |

20 |

14 |

0 |

4 |

|

Без динамики No dynamics |

0 |

6 |

20 |

16 |

|

Ухудшение Deterioration |

0 |

0 |

3 |

3 |

Список литературы Предикторы эффективности компьютерной электроакупунктуры в лечении бронхиальной астмы

- Chuchalin A.G., Khaltaev N., Antonov N. Chronic respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation. International Journal of COPD. 2014; 9: 963-974.

- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention; 2020. URL: www.ginasthma.org (дата обращения: 20.01.2022).

- Reddel H.K., Bacharier L.B., Bateman E.D., Brightling C.E., Brusselle G.G., Buhl R., Cruz A.A., Duijts L., Drazen J.M., FitzGerald J.M., Fleming L.J., Inoue H., Ko F.W., Krishnan J.A., Levy M.L., Lin J., Mortimer K., Pitrez P.M., Sheikh A., Yorgancioglu A.A., Boulet L.P. Global Initiative for Asthma Strategy 2021: Executive Summary and Rationale for Key Changes. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2022; 205 (1): 17-35. DOI: 10.1164/rccm.202109-2205PP.

- Weber E.J., Silverman R.A., Callaham M.L. A prospective multicenter study factors associated with hospital admission among adults with acute asthma. Am. J. Med. 2002; 113: 371-378.

- Yan-Ming Chen, Xiao-Lei Xie, Peng-Yun Xiao, Qiu-Hong Wang, Ji-Sheng Wang, Xu-Dong Yu, Sheng Deng. Acupuncture on treating asthma: A protocol for systematic review and meta analysis. Medicine (Baltimore). 2020; 99 (1): e18457. DOI: 10.1097/MD.0000000000018457.

- Brinkhaus B., Roll S., Jena S., Icke K., Adam D., Binting S., Lotz F., Willich S.N., Witt C.M. Acupuncture in Patients with Allergic Asthma: A Randomized Pragmatic Trial. J. Altern. Complement. Med. 2017; 23 (4): 268-277. DOI: 10.1089/acm.2016.0357.

- Chen Y., Gao Y., Lu W., Gao W. Influence of acupuncture on the expression of VIP, SP, NKA and NKB, cAMP/cGMP and HE content and treatment of bronchial asthma in rats. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2020; 66 (5): 29-35.

- Песков А.Б., Хохлов М.П., Керова И.Р. Компьютерная электроакупунктура в лечении бронхиальной астмы: клинико-экономическая эффективность. Традиционная медицина. 2010; 20: 21-26.

- Песков А.Б., Сашко М.И., Мащук В.Н., Хохлов М.П., Николаева К.В. Аурикулярная компьютерная электроакупунктура в терапии бронхообструктивного синдрома: показатели функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Мед-лайн.Ру. Российский биомедицинский журнал. 2011; 12: 1394-1399.

- Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии: учебное пособие. Москва: МЕДпресс-информ; 2004. 440.

- Крамер Ф. Учебник по электроакупунктуре. Москва: ИМЕДИС; 1995. 464.

- Цой А.Н., Архипов В.В. Контроль над бронхиальной астмой: каким он будет завтра? Исследование GOAL: обзор. Пульмонология. 2004; 4: 92-104.