Предикторы отдаленной летальности больных ишемической болезнью сердца с выраженной левожелудочковой дисфункцией

Автор: Чернявский Александр Михайлович, Ефремова Олеся Сергеевна, Рузматов Тимур Махмуджанович, Эфендиев Видади Умудович

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Ишемическая болезнь сердца

Статья в выпуске: 2 т.19, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель Выявить факторы риска отдаленной летальности у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) с фракцией выброса левого желудочка 22 баллов, фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия; при хирургическом методе лечения - I-II функциональный класс стенокардии напряжения, IV функциональный класс хронической сердечной недостаточности, систолическое давление в легочной артерии >55 мм рт. ст., рестриктивный тип диастолической дисфункции, фибрилляция предсердий. Выводы Статистически значимых отличий в 7-летней выживаемости пациентов двух групп не выявлено.

Ишемическая болезнь сердца, левожелудочковая дисфункция, оптимальная медикаментозная терапия, коронарное шунтирование, факторы риска летальности

Короткий адрес: https://sciup.org/142140668

IDR: 142140668 | УДК: 16.12-008.464

Текст научной статьи Предикторы отдаленной летальности больных ишемической болезнью сердца с выраженной левожелудочковой дисфункцией

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), возникающая при ишемическом поражении миокарда, – одна из главных причин заболеваемости и смертности, а также снижения качества жизни пациентов [1]. Прогресс в лечении пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ) способствовал увеличению числа больных, выживших после обширных и даже повторных ИМ, повлекших за собой выраженное ремоделирование и значительные нарушения функции левого желудочка (ЛЖ). В связи с этим возросло количество пациентов с признаками хронической недостаточности кровообращения [2].

На сегодняшний день известны три основные международные многоцентровые рандомизированные исследования, в которых проводился сравнительный анализ хирургического и медикаментозного методов лечения больных ИБС с выраженной дисфункцией ЛЖ: Veterans Administration Study (VACS), European Cooperative Study (ECSS) and Coronary Artery Surgery Study (CASS) [3–5]. Наиболее крупное исследование CASS продемонстрировало, что преимущество в отдаленной выживаемости больных ИБС с выраженной левожелудочковой дисфункцией и значительным поражением коронарных артерий отмечено в группе хи-

рургического лечения [3]. По данным зарубежной литературы, как минимум в 25% случаев применение прямой реваскуляризации миокарда ограничено вследствие малого диаметра сосудов, диффузного и/или дистального поражения коронарного русла [6]. Между тем использование оптимальной медикаментозной терапии (ОМТ) в последние годы позволило значительно улучшить результаты лечения данной категории пациентов.

По мнению разных авторов, отдаленная выживаемость больных ИБС с выраженной левожелудочковой недостаточностью вне зависимости от выбранной стратегии лечения (хирургической или медикаментозной) определяется: исходным клиническим статусом пациентов, характером поражения коронарного русла, исходным состоянием миокарда ЛЖ, митральной недостаточностью, систолическим давлением в легочной артерии (СДЛА), сопутствующими нарушениями ритма сердца, артериальной гипертензией (АГ), нарушением липидного обмена, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и др. [7–9].

Цель исследования: выявить факторы риска отдаленной (7 лет) летальности при хирургическом и медикаментозном способах лечения.

Материал и методы

С 2005 по 2012 г. в центре хирургии аорты, коронарных и периферических артерий ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России обследовано 80 больных ИБС с ФВ ЛЖ ≤ 35% [10]. В зависимости от применяемого типа лечения пациенты рандомизированы на две группы: 1-я группа – 40 пациентов, которые получали ОМТ, 2-я группа – 40 пациентов, которым выполнено аортокоронарное шунтирование (АКШ) в условиях искусственного кровообращения с последующим проведением поддерживающей терапии.

Критерии исключения из исследования: возраст >75 лет, ФВ ЛЖ ≤ 35%, выраженная патология клапанного аппарата сердца, острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), сахарный диабет, выраженная почечно-печеночная недостаточность, онкологические заболевания. Межгрупповых различий в клинико-функциональном статусе пациентов не отмечено (рис. 1, 2). Характеристика пациентов исследуемых групп представлена в табл. 1. Также группы пациентов сопоставимы по сопутствующей патологии и объему получаемой медикаментозной терапии.

После комплексного обследования пациентам второй группы выполнено АКШ по стандартной методике в условиях искусственного кровообращения. Всем па-

Группа

■ III ФК ■ II ФК ■ II ФК

Рис. 1. Распределение функционального класса стенокардии напряжения внутри групп

12,5 10,0

75,0 85,0

12,5 ■ , I 5,0_________ ,

Медикаментозная Хирургическая

Группа

-

IV ФК ■ III ФК ■ II ФК

Рис. 2. Распределение функционального класса ХСН внутри групп циентам, вошедшим в исследование, проведено контрольное обследование после 7 лет наблюдения.

Статистический анализ

Статистическая обработка данных исследования проведена средствами интегрированной статистической системы Statistica 6,0. Количественные переменные представлены как медианы и межквартильные интервалы (25-й и 75-й процентили). Для оценки достоверности различий между независимыми группами использован U-критерий Манна – Уитни. Для оценки достоверности различий качественных признаков независимых групп – критерий χ2 . Достоверными считали результаты при достижении уровня значимости p<0,05.

Таблица 1 Характеристика пациентов исследуемых групп

|

Показатель |

ОМТ, n = 40 |

АКШ, n = 40 |

р |

|

Возраст, лет |

58,0 (52,0; 64,5) |

59,0 (54,5; 64,5) |

0,501 |

|

Пол, n (%) |

|||

|

мужской |

34 (85,0) |

33 (82,5) |

0,762 |

|

женский |

6 (15,0) |

7 (17,5%) |

0,762 |

|

ПИКС, n (%) |

40 (100,0) |

40 (100,0) |

1,000 |

|

Повторный ИМ в анамнезе |

21 (52,5%) |

18 (45,0) |

0,502 |

|

ЭхоКГ-параметры |

|||

|

ИКДО ЛЖ, мл/м2 |

103,2 (89,9; 132,4) |

109,8 (92,4; 120,4) |

0,996 |

|

ИКСО ЛЖ, мл/м2 |

72,1 (58,4; 107,5) |

70,5 (60,3; 87,2) |

0,471 |

|

ФВ ЛЖ, % |

31,0 (22,0; 33,8) |

32,0 (24,8; 35,0) |

0,204 |

|

СДЛА, мм рт. ст. |

42 (34,5; 53,5) |

38 (34,5; 45,5) |

0,113 |

|

Рестриктивный тип ДД, n (%) |

25 (62,5) |

27 (67,5) |

0,639 |

|

Поражение коронарного русла |

|||

|

однососудистое, n (%) |

6 (15,0) |

5 (12,5) |

0,745 |

|

двухсосудистое, n (%) |

17 (42,5) |

11 (27,5) |

0,159 |

|

трехсосудистое, n (%) |

17 (42,5) |

24 (60,0) |

0,117 |

|

шкала SYNTAX |

23,3 (14,0; 26,8) |

24,0 (17,5; 33,3) |

0,262 |

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ИКДО ЛЖ – индекс конечного диастолического объема левого желудочка; ИКСО ЛЖ – индекс конечного систолического объема левого желудочка; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, рестриктивный тип ДД – рестриктивный тип диастолической дисфункции

Анализ выживаемости для каждой из исследуемых групп проведен с помощью метода Каплана – Майера, сравнение которых выполнялось с использованием критерия Log-rank test. Для выявления предикторов летальности больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ выполнен однофакторный и многофакторный анализы Кокса.

Результаты

Контрольное обследование после 7 лет наблюдения показало, что летальность в группе медикаментозного лечения составила 19 (47,5%) случаев, в хирургической группе – 16 (40,0%) случаев. При этом госпитальная летальность отмечена только во второй группе пациентов и составила 3 (7,5%) случая, из них в 2 (66,7%) случаях причиной явилась острая сердечная недостаточность (ОСН) и в одном (33,3%) случае – ОНМК в первые сутки после операции.

Причинами отдаленной летальности в 1-й группе стали: прогрессирующая ХСН – в 4 (21,0%) случаях, внезапная смерть – 9 (47,3%) случаев, ОНМК –один (5,3%) случай, повторный ИМ – 3 (15,8%) случая, один (5,3%) случай сложных нарушений ритма сердца, и летальный исход по причине, не связанной с сердечнососудистой патологией, выявлен в одном (5,3%) случае. Причинами смерти в отдаленном периоде во 2-й группе: прогрессирующая ХСН – 2 (15,4%) случая, внезап-

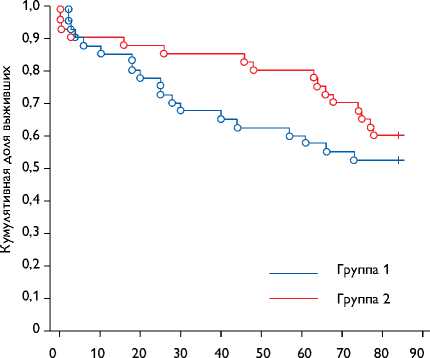

Кумулятивная доля выживших (Каплан – Майер) о Заверш. + Цензурир.

Время, мес.

Рис. 3. Актуарные кривые выживаемости пациентов исследуемых групп к концу 7 года наблюдения ная смерть – 5 (38,4%) случаев, ОНМК – один (7,7%) случай, повторный ИМ выявлен в одном (7,7%) случае,

Таблица 2 Предикторы летальности больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ при медикаментозной стратегии

Общая актуарная выживаемость к концу 7-го года наблюдения для 1-й группы составила 52,5%, для 2-й группы – 60,0%, что не имело статистически значимого отличия (Log-rank test: р = 0,353, χ 2 = 0,862). Таким образом, к концу 7-го года исследования значимого преимущества в хирургическом методе лечения с поддерживающей медикаментозной терапией по сравнению с медикаментозным лечением не определено (рис. 3).

В результате однофакторного анализа у пациентов медикаментозной группы выявлены следующие факторы риска, влияющие на частоту летального исхода: стенокардия напряжения (СН) I–II функционального класса (ФК), ХСН IV ФК, ФВ ЛЖ ≤ 25%, СДЛА ≥ 55 мм рт. ст., рестриктивный тип ДД, количество баллов по шкале Syntax >22, ЖЭ, АГ. При многофакторном анализе только ХСН IV ФК, рестриктивный тип ДД, наличие баллов по шкале Syntax >22, ФП и ЖЭ являлись достоверными предикторами летального исхода у данной категории пациентов (табл. 2).

-

У пациентов хирургической группы при выполнении однофакторного анализа получены следующие факто-

- ры риска: возраст более 65 лет, СН I–II ФК, ХСН IV ФК, ФВ ЛЖ ≤25%, СДЛА ≥55 мм рт. ст., рестриктивный тип ДД, ФП, АГ. При многофакторном анализе только СН I–II ФК, ХСН IV ФК, СДЛА, рестриктивный тип ДД и ФП являлись достоверными предикторами летального исхода у данной категории пациентов (табл. 3).

Обсуждение

Анализ результатов исследования показал, что семилетняя летальность больных ИБС с низкой ФВ ЛЖ ( ≤ 35%) при медикаментозном методе лечения зависит от исходного IV ФК ХСН, рестриктивного типа диастолической дисфункции, поражения коронарного русла по шкале Syntax >22 баллов, фибрилляции предсердий и желудочковой экстрасистолии. В результате статистического анализа выявлено наиболее значимые факторы риска летальности больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ при хирургическом методе лечения: низкий (I–II) ФК СН, IV ФК ХСН, СДЛА ≥ 55 мм рт. ст., рестриктивный тип диастолической дисфункции и ФП. Полученные результаты согласуются с данными других авторов о значимости приведенных выше предикторов летальности [11]. Низкий (I–II) ФК стенокардии напряжения явился предикто-

Таблица 3 Предикторы летальности больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ при хирургической стратегии

Кроме того, одним из факторов риска отдаленной летальности в группе АКШ явилось СДЛА ≥55 мм рт. ст. Полученные результаты согласуются с данными литературы, согласно которым СДЛА ≥55 мм рт. ст. – независимый предиктор неблагоприятного исхода в кардиохирургии и включен в систему оценки операционного риска Euroscore II [13]. Летальность в медикаментозной группе составила 47,5%, в группе хирургической тактики – 40,0%. Общая актуарная выживаемость к концу 7-го года для 1-й группы соста- вила 52,5%, для 2-й группы – 60,0% (Log-rank test: p = 0,353, χ2 = 0,863). Таким образом, к концу 7-го года значимого преимущества в хирургическом методе лечения по сравнению с медикаментозной терапией не установлено.

Отсутствие статистически значимого различия в отдаленной выживаемости при медикаментозном и хирургическом лечении продемонстрировано также в работе Шедания С.А. (2010), в которой представлены отдаленные результаты обследования больных ИБС с ФВ ЛЖ менее 40% при различных стратегиях лечения пациентов (ОМТ, АКШ) [14].

Из представленных данных о структуре летальности как в группе ОМТ, так и в группе АКШ видно, что в большинстве случаев причиной смерти стала внезапная смерть. Наиболее вероятно, что своевременная имплантация кардиовертера-дефибриллятора в качестве первичной профилактики внезапной смерти у больных ИБС с выраженной левожелудочковой дисфункцией способна улучшить прогноз лечения данной категории пациентов при условии соблюдения ОМТ. В рекомендациях по реваскуляризации миокарда Европейского общества кардиологов 2008 г. указывается на то, что у многих больных ИБС со сниженной функцией ЛЖ риск внезапной сердечной смерти, несмотря на реваскуляризацию, остается высоким, поэтому необходимо тщательно оценивать целесообразность имплантации кардиовертера-дефибриллятора [15, 16].

Выводы

-

1. Факторы риска отдаленной летальности больных ИБС с низкой ФВ ЛЖ при медикаментозном лечении: IV ФК ХСН, рестриктивный тип диастолической дисфункции, Syntax >22 баллов, ФП, ЖЭ; при хирургическом методе лечения – I–II ФК стенокардии напряжения, IV ФК ХСН, СДЛА ≥ 55 мм рт. ст., рестриктивный тип диастолической дисфункции, ФП.

-

2. Семилетняя выживаемость в группе оптимальной медикаментозной терапии составила 52,5%, в группе хирургического лечения – 60,0%, что статистически незначимо (Log-rank test: p = 0,353).

Список литературы Предикторы отдаленной летальности больных ишемической болезнью сердца с выраженной левожелудочковой дисфункцией

- Повещенко О.В., Ким И.И., Бондаренко Н.А., Лыков А.П., По-вещенко А.Ф. Покушалов Е.А., Романов А.Б., Караськов А.М.//Патология кровообращения и кардиохирургия. 2014. № 1. С. 26-31.

- Начесова Т.А., Коробко И.Ю., Кузнецова Н.И.//Медицинские новости. ЮпокомИнфоМед. 2008. № 11. С. 5-7.

- Bernard R., Thomas J. Ryan, Richard A. Kronmal, Eric D. Fosteret al.//J. American College Cardiology. 1990. Vol. 16. P. 1071-1078.

- Varnauskas E. The European Coronary Surgery Study Group//The New England Journal Medicine. 1988. Vol. 319. P. 332-337.

- Justice A.C., Dombrowski E., Conigliaro J. et al.//Medical Care. 2006. Vol. 44. P. 13-24.

- Чернявский А.М., Фомичев А.В., Чернявский М.А., и др.//Патология кровообращения и кардиохирургия. 2013. № 1. С. 15-20.

- Hernandez A.F., Velazquez E.J., Dullum M.K. et al.//American Heart Journal. 2006. Vol. 152. P. 494^99.

- Malcolm J.O., Howlett J.G., Dorian P. et al.//Canadian Journal Cardiology. 2007. Vol. 23. P. 21-5.

- Вищипанов А.С.//Автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 2009. С. 3.

- Everitt B.S., Pickles A. Statistical Aspects Design And Analysis Clinical Trials//Imperial College Press. Revised Edition. 2004. P. 336.

- Чернявский А.М., Марченко А.В., Чармадов М.В. и др.//Патология кровообращения и кардиохирургия. 2010. № 1. С. 56-59.

- Чернявский А.М., Марченко А.В., Караськов А.М.//Хирургическое лечение ишемической болезни сердца, осложненной сердечной недостаточностью. Новосибирск, 2010. С. 122.

- Carnero-Alcśzar М., Guisasola J.A.S, Lacruz F.J.R. et al.//Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 2013. Vol. 16. P. 293-300.

- Шедания С.А.//Автореф. дис.. канд. мед. наук. М, 2010.

- Dickstein K., Cohen-Solal A., Filippatos G. et al.//European Heart Journal. 2008. Vol. 29. P. 2388-2442.

- Wijns W., Kolh Ph., Danchin N. et al.//Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2011. № 7. С. 2-60.