Предикторы развития заболеваний лимфоглоточного кольца и их осложнений у спортсменов с различной двигательной активностью в условиях Урало-Сибирского региона

Автор: Ястремский Андрей Петрович, Извин Александр Иванович, Корнова Наталья Викторовна, Захаров Сергей Дмитриевич, Брагин Александр Витальевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель - на основе изучения предикторов развития патологических состояний лимфоглоточного кольца у спортсменов и лиц с различной двигательной активностью в условиях Урало-Сибирского региона разработать модели риска развития парафарингеальных осложнений при паратонзиллите с использованием метода логистической регрессии, и оптимизировать лечебно-профилактическое пособие. Материалы и методы. Проведена ретроспективная выборка 303 клинических случаев острых воспалительными заболеваний глотки у спортсменов с различной двигательной активностью. Из общей выборки сформировано две группы: клинические случаи у спортсменов с диагнозом парафарингит / парафарингеальный абсцесс и спортсмены с диагнозом паратонзиллит / паратонзиллярный абсцесс. Проведен сравнительный анализ клинических признаков представленных заболеваний с помощью таблиц сопряжённости. По результатам полученных данных проведено медикаментозное лечение с дополнительным применением немедикаментозной терапии. Результаты. Составленные таблицы сопряжённости и проведённый сравнительный анализ между нозологическими единицами «паратонзиллит / парафарингит» позволил провести количественную оценку клинических признаков. Определены критерии встречаемости признаков представленных острых заболеваний глотки в процентном соотношении, а также выделены «неспецифические», «специфические» и «патогномоничные» признаки заболеваний лимфоглоточного кольца у спортсменов. По унифицированным методам логистической регрессии, с получением 15 уравнений, выявлены отдельные предикторы заболеваний лимфоглоточного кольца и разработана модель прогноза вероятности развития парафарингеальных осложнений. Заключение. Разработанная вероятностная модель определения предикторов риска развития тонзиллитов позволяет повысить прогноз паратонзиллярных осложнений до 98 % и своевременно принять корригирующие мероприятия.

Тонзиллит, паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, парафарингит, парафарингеальный абсцесс, логистическая регрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/147237176

IDR: 147237176 | УДК: 616.322-002-06:796(470.3)

Текст научной статьи Предикторы развития заболеваний лимфоглоточного кольца и их осложнений у спортсменов с различной двигательной активностью в условиях Урало-Сибирского региона

A.P. Yastremskii1, , A.I. Izvin1, , N.V. Kornova2, ,

S.D. Zaharov1, , А.V. Bragin1, , 1Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia 2South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Введение. Заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) и лимфоглоточного кольца (ЛГК), в условиях Урала и Сибири широко распространены у спортсменов. Наблюдаемые иммуносупрессивные состояния и воспалительные заболевания негативно сказываются на психофизиологическом состоянии спортсменов и их стрессоустойчивости [1, 9]. В терминологии российские врачи, как и европейские, в последнее время все чаще используют диагноз – острый тонзиллофарингит (ОТФ) и отмечают его как самое распространенное внебольничное инфекционное заболевание в мире. Однако в Международной классификации болезней 10 пересмотра определения «острый тонзиллофарингит» нет. В россий- ских клинических рекомендациях это объясняется тем, что без уточнения альтерирующего агента, например, только бактериальной, вирусной, грибковой или в других комбинациях, термин «острый тонзиллофарингит» как клинический диагноз выступать не может.

Обоснованием для изучения проблем, связанных с ОТФ, являются высокие показатели заболеваемости (до 11,5 % составляют число госпитализированных пациентов), склонность перехода в хронические формы и развитие осложнений: паратонзиллитов и парафарингитов (в фазе обострения) [6, 7, 16]. Этиологически значимым составляющим является микробная контаминация Staphylococcus (Staph). epidermidis, Staph. aureus, Neisseria, их ассоциации и доминирующий, наиболее агрессивный Streptococcus pyogenes [5, 16, 18]. Отсюда необоснованное использование антибактериальных препаратов приводят к развитию паратонзиллярных и парафарингиальных абсцессов.

Угнетенное состояние, связанное с обострением острых воспалительных или хронических заболеваний, приводит к потере биоэнергетики, синдрому перетренированности, повышает склонность мышечной утомляемости у спортсмена [20, 22, 23]. Особенно это заметно на примере элитных лыжников и биатлонистов. Отсюда изучение функциональных возможностей у биатлонистов и лыжников на прошедших чемпионатах Европы и мира позволило тренерам тщательно подготовиться к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 г. в Пекине [10, 24].

Анализ соотношения заболеваемости по гендерному признаку у спортсменов показал фактически одинаковую встречаемость у обоего пола. При этом у двух третьих спортсменов заболевания, как правило, имеют острое начало и бурное течение (риниты, синуситы, фарингиты, отиты, ангины, ларингиты, трахеобронхиты) и нередко сопровождаются различными осложнениями и только одну треть составляют обострения хронических заболеваний [5, 7, 17]. Чрезмерные нагрузки потенцируют риск возникновения воспалительных заболеваний и их осложнений. Например, наблюдаемые патологические состояния ВДП (закрытие естественных соустий верхнечелюстных пазух, фронтальные, этмоидальные и верхнечелюстные риносинуситы), имея определенное социально-экономическое значение, порой заканчиваются оперативными вмешательствами, требуют дополнительного использования медикаментозной и немедикаментозной терапии [3, 6, 7, 12, 18].

Рассматривая предикторы развития заболеваний ЛГК и их осложнений у спортсменов необходимо отметить, что в воспалительный процесс втягиваются и другие ЛОР-органы, например, наблюдаемая дисфункция слуховых труб вследствие отека слизистых оболочек приводит к развитию тубоотитов и средних отитов [2, 17]. В случаях попадания инфекции через слуховую трубу в барабанную полость возникают средние отиты с рецидивирующим течением, морфологическими и биохимическими конформациями костных структур височной кости [2, 11, 17]. Несвое- временное оказание медицинского пособия приводит к склерозированию или кариесу ячеистых структур височной кости, развитию холестеатомы, внутричерепным осложнениям, ликворям [2, 15, 17]. При острых и особенно хронических заболеваниях ЛГК нередко развиваются грозные осложнения: паратонзил-лярные и парафарингеальные абсцессы, требующие экстренной госпитализации и хирургического вмешательства [21, 23].

В последние десятилетия отмечается тенденция роста научно-клинических исследований с одновременным внедрением новых методов диагностики и лечения [14]. Появляющиеся передовые технологии являются высокоинформативными инструментами ранней диагностики заболеваний спортсменов, прогнозирования вероятности развития возможных осложнений [6, 9, 19, 21]. Применение более совершенных технологий позволяет специалисту качественно, квалифицированно и своевременно назначить соответствующее лечение, что особенно важно для учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь [7–12, 18]. В связи с этим разработаны рабочие программы, основные аспекты которых преподаются спортивным врачам, оториноларингологам, терапевтам, врачам общей практики и амбулаторнополиклинического звена [13].

Цель исследования – на основе изучения предикторов развития патологических состояний лимфоглоточного кольца у спортсменов и лиц с различной двигательной активностью в условиях Урало-Сибирского региона разработать модели риска развития парафа-рингеальных осложнений при паратонзиллите с использованием метода логистической регрессии и оптимизировать лечебно-профилактическое пособие.

Материалы и методы. На клинических базах кафедр оториноларингологии Тюменского и Южно-Уральского государственных медицинских университетов с 2006 по 2008 г. проведено ретроспективное исследование 303 находившихся на лечении спортсменов и лиц с различной двигательной активностью. Из них 189 (62 %) составили лица мужского пола, среди которых n = 86 постоянно занимались различными видами спорта (футбол, легкая атлетика, хоккей), n = 27 – профессиональные спортсмены лыжники, n = 76 – увлекающиеся лыжным спортом и 114 (38 %) лица женского пола, из них n = 43 занимались по- стоянно спортом (9 профессиональные спортсменки-лыжницы) и n = 71 увлекающиеся лыжным спортом. Все пациенты разделены на две группы: в 1-ю группу вошли 26 пациентов с верифицированным диагнозом «парафарингит», из которых у 20 пациентов парафарингит протекал в стадии инфильтрации, а у 6 пациентов развился парафарингеальный абсцесс; 2-ю группу составили 277 пациентов с «паратонзиллитом», из которых 221 случая с наличием паратонзиллярного абсцесса и 56 пациентов паратонзиллит протекал в стадии инфильтрации. В анамнезе представленных групп, диагноз острого тонзиллита имели 76 пациентов. Из 303 участвовавших в исследовании пациентов 36 случаев составили титулованные спортсмены лыжники, из них: Мастера спорта – 22 человек и КМС – 14 человек с 10– 15-летним стажем занятия спортом.

Субъективную оценку качества жизни проводили с использованием русифицированной версии стандартного опросника SF-36, а личностную тревожность по шкалам самооценки Ч.Д. Спилбергера. По необходимости применяли объективные методы исследования: акустическую рефлексометрию, тимпанометрию, эндоскопическую фарингоскопию, ларингоскопию и т. д. По результатам полученных данных проведено медикаментозное лечение с дополнительным применением немедикаментозной терапии [3, 6]. При выявлении осложнений экстренно госпитализировали и проводили хирургическое вмешательство с адекватной медикаментозной терапией. Показательным является один случай резвившегося абсцесса лобной доли у спортсмена с хроническим риносинуситом, который закончился объёмным хирургическим вмешательством с удалением абсцесса и пластикой ликворного свища по разработанной методике [15].

В процессе статистической обработки полученных результатов с использованием программного обеспечения Statistics 23.0 применили модель логистической регрессии с пошаговыми алгоритмами включения и исключения предикторов. Использовали модель ROC-анализа [4, 13]. Стандартные отклонения значения р < 0,05 как статистически значимые характеризовали при оценке показателей клинической эффективности.

Результаты. В процессе разработки моделей прогнозирования у пациентов с парафарингитом / паратонзиллитом были сформулированы три критерия по встречаемости кли- нических признаков в зависимости от их информативности: «значимые» (явления лимфаденита в подчелюстной области с интенсивной болезненностью, усиливающейся при глотании с соответствующей стороны и др.); «незначимые» (лихорадка, эмоциональная лабильность, слабость, повышенная утомляемость и др.); «патогномоничные», характеризующие только определенную болезнь (локальные симптомы при парафарингите, например, левосторонний отёк боковой стенки глотки и др.). Указанные и использованные критерии помогают врачу сформировать на основе клинических признаков «портрет» заболевания [21]. При сравнении представленных пар заболеваний у спортсменов с диагнозом парафарингит / парафарингеальный абсцесс и паратонзиллит / паратонзиллярный абсцесс, переменный гендерный признак «мужской» статистически значимых отличий не имеет, статистически значимую разницу для паратонзиллита (р ˂ 0,0001) показала переменная «возраст» 21–30 лет. Результаты представленной переменной «возраст» свидетельствуют о развитии воспалительного процесса в околоминдаликовой клетчатке. В то же время в возрастной группе 41–50 лет (р ˂ 0,0001), 51–60 лет (р = 0,001), 61 и старше (р = 0,009) констатированы отличия оцененные как значимые и для парафарингита. Однако в группе до 20 лет (р = 0,173) и 31–40 лет (р = 0,572) значимой разницы не выявлено. Такой признак как «продолжительность заболевания 1–3 дня» значимо характерен для паратонзиллита (р ˂ 0,0001), а «продолжительность заболевания 4–7 дней» статистически значимо для парафарингита (р ˂ 0,0001). Связано это с тем, что воспалительный процесс в этой анатомической зоне является вторичным [5]. Клинические признаки «болезненное открывание рта» (р = 0,254), «слюнотечение» (р = 0,393) относятся к часто встречаемым признакам при парафарингите, вместе с тем клинический признак «гнусавость голоса» (р = 0,009) характерен для паратонзиллита, а «приступы удушья» статистически значимо встречаются при парафарингите (р ˂ 0,0001). Обусловлен данный процесс генерализацией воспалительного инфильтрата в область гор-таноглотки. Следует выделить такой критерий как «отёк», который представлен клиническими признаками: «в области m. sternoclei-domastoideus в нижней трети» и «в области m. sternocleidomastoideus в средней трети»

(р ˂ 0,0001), «в области m. sternocleidomas-toideus в верхней трети» (р = 0,039), «в подчелюстной области» (р = 0,006). Клинические признаки «боль при глотании», «боль в подчелюстной области» (р = 0,457), «боль с иррадиацией в ухо» (р = 0,463) статистически значимых отличий не имеют и одинаково специфичны для этих заболеваний. Вместе с тем как показали исследования, статистически значимо свойственны для парафарингита (р ˂ 0,0001) такие признаки, как «боль в области m. sternocleidomastoideus в средней трети» и «боль в области m. sternocleidomastoideus в верхней трети». Клинический признак «состояние средней степени тяжести» (р ˂ 0,001) характерно для паратонзиллита, «тяжёлое состояние» наиболее часто встречается при парафарингите (р ˂ 0,001). При рассмотрении признаков «тризм жевательной мускулатуры» (р = 0,778), «вынужденное положение головы в левую / правую сторону» (р = 0,191), лимфатические узлы в подчелюстной области при пальпации – «лимфатические узлы увеличены» (р = 0,533), «лимфатические узлы болезненны» (р = 0,457) не имеют статистически значимой разницы и наблюдаются при этих заболеваниях одинаково часто. Однако определяющиеся по признакам «болезненность» (р ˂ 0,0001) и «увеличение» (р = 0,002) при парафарингите с локализацией на уровне верхних шейных лимфатических узлов выражены значительно ярче. Переменная «зев» является достаточно существенной диагностической единицей, например, параметр «асимметрия зева» больше характерен для паратонзиллита (р = 0,002). В то же время «стекловидный отёк мягкого нёба» (р = 0,260) и «гиперемия зева» (р = 0,085) с одинаковой частотой встречаются при обоих заболеваниях. Клинические признаки «отёчность язычка мягкого нёба» (р = 0,007), «смещение нёбной миндалины к средней линии» (р = 0,036), «отёк, инфильтрация околоминдаликовой клетчатки» (р ˂ 0,0001) характерны для паратонзиллита, а «отёк, инфильтрация задней дужки» больше выражен при парафарингите (р ˂ 0,0001), что прежде всего обусловлено локализацией воспалительного процесса в ближайшей околоминдаликовой клетчатке [5]. Для паратонзиллита и парафарингита (р = 0,898) специфическим диагностическим признаком является «яркая гиперемия слизистой». Однако наиболее значимы для парафарингита (р ˂ 0,0001) такие признаки, как «су- жение просвета гортани», «отёк язычной поверхности надгортанника», «отёк, инфильтрация боковой стенки глотки». Эти симптомы обусловлены анатомо-физиологическими особенностями этой анатомической зоны, что способствует распространению воспалительного инфильтрата в нижние отделы гортаног-лотки и ниже [16]. Клиническое исследование мочи показало, что диагностические признаки «повышение лейкоцитов» (р = 0,037), «белок повышен» (р = 0,001), «реакция щелочная» (р = 0,004) и «относительная плотность» (р = 0,054) для парафарингита все же имеют значимые различия в сравнении с паратонзиллитом. Вместе с тем эти признаки не являться основными при постановке диагноза «парафарингит» [5, 20].

Следующим этапом при разработке модели вероятности развития абсцесса были отобраны качественные бинарные переменные, имеющие две градации признака «больше и меньше выбранного порога изучаемой переменной», а также количественные переменные (возраст, продолжительность заболевания, индексы эндогенной интоксикации РОН, ЛИИ, ЛИИм [19]. Были отобраны предикторы с наибольшим значением χ2 и минимальным значением p ≤ 0,05, определяющие статистически значимые различия между признаками заболеваний. В дальнейшем с помощью статистических программ SPSS Statistics 20.0 производилась с получением 15 уравнений, необходимых для проведения различия диагностики, оценка логистической регрессии паратонзиллита и парафарингита. Были отобраны процент конкордантности – 94,4, коэффициент D-Зомера – 0,93, критерий согласия Хосмера-Лемешова – χ2 = 4,06, р = 0,04) как показатели согласия с наиболее высокими переменными. В состав предикторов данного уравнения вошли следующие переменные: Х 1 – приступы удушья; Х 2 – отёк в подчелюстной области; Х 3 – отёк в области m. Sterno-cleidomastoideus в верхней трети; Х 4 – отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети; Х 5 – дни заболевания 1 – 3; Х 6 – отёк задней нёбной дужки; Х 7 – отёк боковой стенки глотки; Х8 – отёк грушевидного синуса; Х 9 – просвет гортани сужен; Х 10 – ЛИИм. Таким образом, значение p ≤ 0,05 в представленных переменных определяет значимую связь с диагнозом парафарингеальный абсцесс. В представленной паре нозологических единиц чувствительность выбранной модели 98,2 %, спе-

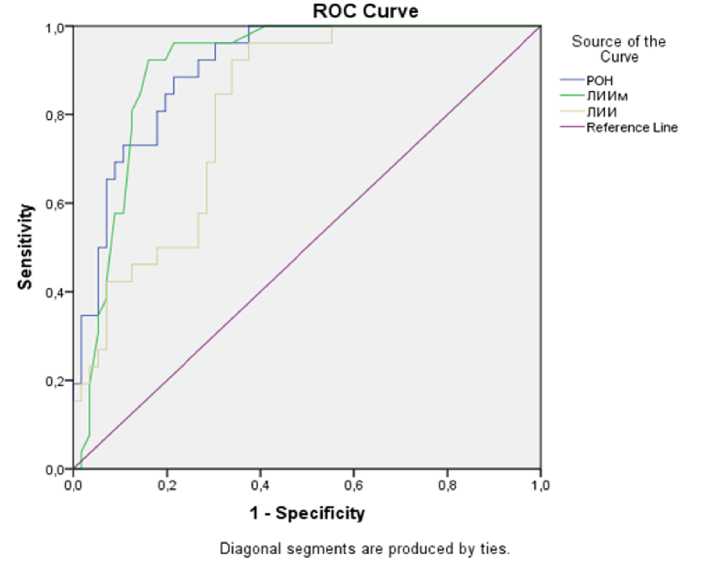

График ROC-анализа для определения клинической значимости между представленными предикторами

ROC-analysis of the clinical significance of the predictors

цифичность – 96,2 %, эффективность – 98,0 %. На рисунке наглядно представлена модель, позволяющая определить клиническую значимость между предикторами заболевания, которая состоит из индексов эндогенной интоксикации (ЛИИ, ЛИИм, РОН), с использованием прогнозной модели графика ROC-анализа.

Визуальная оценка ROC-кривых (см. рисунок), расположенных относительно друг друга, наглядно показала сравнительную эффективность представленных индексов. Так, кривая, расположенная выше и левее – ЛИИм с наибольшей площадью под кривой свидетельствует о большей предсказательной способности данного показателя.

Для сравнительного анализа паратонзиллита и парафарингита использовано уравнение логистической регрессии с целью определения вероятности развития парафарингеаль-ного абсцесса – Ppf:

Y = - 0,113 x j + 1,651 x 2 + 1,790 x 3 - 0,139 x 4 +

+ 1,638 x5 - 2,026 x 6 + 1,938 x 7 - 0,088 x 8 -

-

- 0,112 x 9 - 0,979 x 10 .

Результат уравнения – вычисление вероятности исхода Ppf – парафарингеальный абсцес с . Данная переменная и меет две градации, следовательно, возможны два исхода. Исход (1) – паратонзиллит, исх о д (2) – парафарин-геальный абсцесс.

Вероятность исхода (1) равна q, вероятнос т ь исхода (2) – Ррf = 1 – q. Пороговое значен и е р = 0,5. Таким образом, если Ppf < 0,5, у больного не должен с ф ормирова т ься абсцес с , если Ppf > 0,5, должен сформироваться абс ц есс.

Заключение. Применение таблиц сопряжё н ности и метода логистической регрессии для нозологических форм – парафарингит / пар а тонзиллит у спортсменов и лиц с различной двигательной активностью позволило выделить предикторы представленных з аболеваний (р < 0,005) в целях разработки модели рис к а развития осложнен и й «прогноз вероятнос т и развития парафар и нгеального абсцесса». Данная модель позволяет прогнозировать рис к развития парафарингеального абсцесса с вероятностью 98,0 %.