Предикторы ремоделирования и функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов

Автор: Талибов А.Х.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

На протяжении многих лет у спортсменов разного возраста исследованы особенности ремоделирования сердца методом эхокардиографии при различных видах физических нагрузок. Выявлено три типа ремоделирования, два из которых (адаптивное ремоделирование и ремоделирование с нормальной геометрией желудочков сердца) характеризуются физиологическими приспособительными морфофункциональными изменениями миокарда и третий тип (неадаптивное ремоделирование) носит черты патологических реакций. Установлено, что характер ремоделирования сердца определяется уровнем физической и функциональной подготовленности спортсменов, состоянием их здоровья, а также интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок.

Сердце, левый желудочек, ремоделирование, спортсмены

Короткий адрес: https://sciup.org/140229103

IDR: 140229103

Текст научной статьи Предикторы ремоделирования и функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов

Введение. Проблема ремоделирования сердца стала привлекать внимание исследователей (терапевтов, хирургов, физиологов) лишь в последние годы. Это обусловлено, с одной стороны, появлением новых методических подходов к оценке функций сердца и, с другой, внедрением современных методов диагностики и лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Ремоделирование сердца представляет собой комплексное изменение его структуры, функций и включает увеличение массы миокарда, дилатацию полостей и изменение геометрических характеристик желудочков [1; 2]. К настоящему времени ремоделирование сердца наиболее подробно изучено при врожденных и приобретенных его пороках, эндо- и миокардитах и других патологических состояниях [2; 5; 6]. К сожалению, морфологические и функциональные изменения сердца у спортсменов с помощью современных клинико-физиологических методов практически не исследовались. В отечественной литературе лишь в одной работе [3] изложены предварительные результаты обследования спортсменов в процессе значительных физических нагрузок.

В этой связи целью настоящего исследования явилось выявление физиологических механизмов и закономерностей морфофункциональных изменений левого желудочка сердца (ЛЖ) у спортсменов высокой квалификации при различных режимах тренировок, максимальных нагрузках, а также после соревнований. Для решения поставленной задачи нами использовалась методика эхокардиографии, которая позволяла регистрировать некоторые функции миокарда и его структурные параметры.

Методика. Исследование проводилось с 2003 по 2015 гг. В нем приняли участие 462 спортсмена высокой квалификации (мастера спорта, мастера спорта международного класса). В зависимости от характера мышечных нагрузок, уровня тренированности, результата соревнований и состояния здоровья все спортсмены были разделены на три группы.

Первую группу составили 178 спортсменов, тренирующихся на максимальных и субмаксимальных интенсивных тренировочных нагрузках и удачно выступивших на соревнованиях. Во вторую группу вошли 151 атлет, также тренирующиеся на максимальных и субмаксимальных тренировочных нагрузках, но неудовлетворительно выступивших на соревнованиях. По данным врачебного контроля все они имели клинические признаки перетренированности и перенапряжения (обморочное состояние, головные боли, боли в области сердца, одышка). Третья группа представлена 133 спортсменами, которые имели травмы плеча, кистей рук, голеней и не набравшие необходимую физическую форму; они тренировались с нагрузками малой интенсивности.

Для регистрации необходимых показателей использовался аппарат ультразвуковой диагностики «Acuson-Sequoia». Определялись размеры полости ЛЖ, толщина его стенки, рассчитывались масса миокарда ЛЖ и индекс ММЛЖ, то есть её отношение к площади. Вычислялись также индекс сферичности (отношение поперечного размера к его длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины задней стенки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). Кроме того, измерялись ударный объем крови, время циркулярного укорочения волокон миокарда как критерий его сократительной функции.

Эффективность построения и проведения учебно-тренировочных занятий, обследуемых нами спортсменов, сравнивалась с существующими контрольными нормативами для данного вида спорта.

С целью углубленного изучения результатов исследования и отбора наиболее информативных тестов и контрольных упражнений для этапного, текущего и оперативного контроля использовался логлинейный анализ. В основу метода положено утверждение о том, что выборочные частоты анализируемой таблицы сопряженности n... порождаются теоретическими частотами n ..., характеризующими генеральную совокупность. Теоретические частоты отвечают определенным гипотезам о связях, формируемых в виде моделей для каждой ячейки таблицы сопряженности.

Доказано, что оптимальными являются логлинейные модели, параметры которых определяются методами максимального правдоподобия. Адекватность модели, то есть соответствия теоретических частот, полученных по модели n (fitted frequency), наблюдавшимся частотам по критерию χ2 Пирсона, также проверялась по критерию максимального правдоподобия (likelihood Chi-square). Модель признается адекватной при незначительном различии критериев χ2 и вероятности соответствия (уровня значимости) р<0,05.

Регистрируемые переменные являлись категорированными, то есть оцениваемыми качественно. Была сформирована матрица наблюдений с данными, характери- зующими исследуемых спортсменов. Исследуемые категории (уровни) признаков, действовавшие на объекты, кодировались числами натурального ряда. Все признаки для удобства анализа и интерпретации были объединены в группы, отражающие наиболее значимые воздействия на исследуемый объект.

Математическая обработка результатов исследования проводилась на персональном компьютере AMD K6-2 с использованием программы Statistica 5.5.

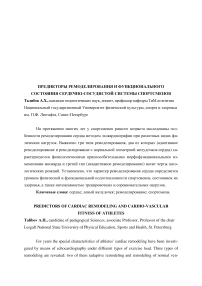

Результаты исследования и их обсуждение. В результате длительных тренировок неизбежно возникает ремоделирование сердца за счет гипертрофии миокарда и гиперфункции ЛЖ [6]. Ремоделирование считается адаптивным (рис. 1), если левый желудочек сохраняет эллипсоидную форму, нормальный индекс сферичности <0,6, индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) не превышает 228 г/м2 и индекс относительной толщины стенки левого желудочка (ИОТСЛЖ) меньше 0,45.

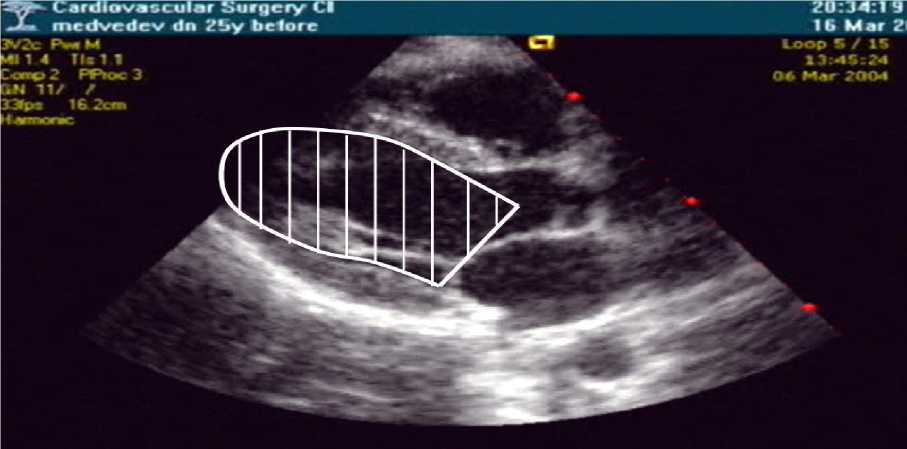

Неадаптивным считали ремоделирование, если ЛЖ утрачивал эллипсоидную и приближался к шаровидной форме, индекс сферичности превышал 0,6, ИММЛЖ был более 228 г/м2 и ИОТСЛЖ был выше 0,45 (рис. 2).

Рис. 1. Адаптивное ремоделирование левого желудочка

Рис. 2. Неадаптивное ремоделирование левого желудочка

Неизмененной (нормальной) считалась геометрия ЛЖ в том случае, если он сохранял эллипсоидную форму (индекс сферичности менее 0,6), ИММЛЖ не превышал 118 г/м2 и ИОТСЛЖ был не более 0,45 (рис. 3).

Рис. 3. Левый желудочек с нормальной геометрией

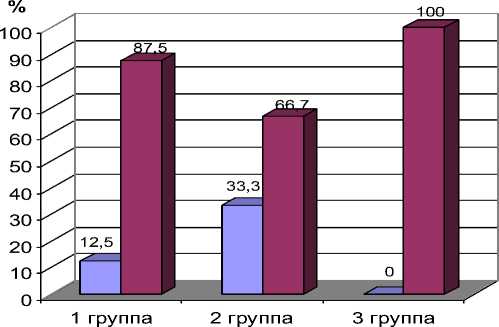

С учетом этих критериев проведен анализ ремоделирования левого желудочка у спортсменов. Распределение по типу нормального ремоделирования левого желудочка отражено на рисунке 4.

□ адаптивное ремоделирование левого желудочка

□ неизмененная геометрия ЛЖ

Рис. 4. Распределение спортсменов по типу нормального ремоделирования левого желудочка

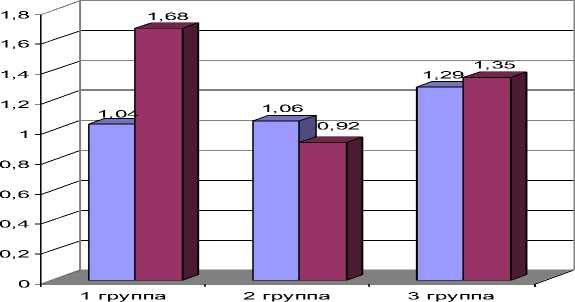

На рисунке 5 представлена динамика среднего показателя скорости циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ по всем трем группам спортсменов. В первой группе средняя скорость циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ увеличилась с 1,04 мс-1 до 1,68 мс-1, во второй группе уменьшилась с 1,06 мс-1 до 0,92 мс-1, в третьей группе возросла с 1,29 мс-1 до 1,35 мс-1.

-1

мс

до эксперимента

□ после эксперимента

Рис. 5. Динамика среднего показателя скорости циркулярного укорочения волокон миокарда левого желудочка в соревновательном периоде

Представленные показатели позволяют определить степень готовности сердечно-сосудистой системы к предельным нагрузкам. Спортсмены, относящиеся к первой группе, характеризуются высокой скоростью циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ при максимальных нагрузках. Это позволяет считать, что у спортсменов этой группы волокна миокарда ЛЖ находятся в состоянии хорошего тонуса, что дает возможность выполнять нагрузки максимальные по объему и интенсивности.

Вторая группа характеризуется снижением средней скорости циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ. Это связано со слабой готовностью сердечнососудистой системы спортсменов к предложенным нагрузкам. Спортсмены третьей группы имели достаточно большой перерыв в тренировке, поэтому скорость циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ у них оказалась меньше, чем в первой группе.

В качестве показателя готовности сердечно-сосудистой системы к нагрузкам можно использовать максимальные значения скорости циркулярного укорочения волокон миокарда левого желудочка. Использование этих данных необходимо осуществлять только с учетом процессов восстановления и не должно приниматься за абсолютный критерий. Вместе с тем, учет этих функций сердечно-сосудистой системы является одним их важнейших показателей состояния спортсменов, а предложенная методика его оценки достаточно информативна и может использоваться в комплексном контроле тренировочного процесса спортсменов, а также при планировании тренировочных нагрузок.

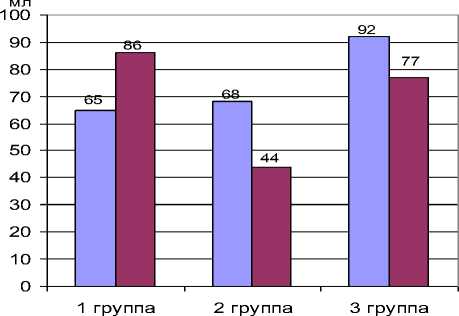

Ударный объем крови ЛЖ характеризует способность сердечно-сосудистой системы приспосабливаться к увеличению нагрузок. Повышение нагрузок до уровня близкого к максимальному предполагает напряжение всех функций организма. Это в свою очередь требует увеличения объема и скорости кровотока, что объясняется, в первую очередь, повышенной потребностью организма в кислороде. Поэтому способность к быстрому увеличению ударного объема крови ЛЖ может быть объективным критерием степени функциональной подготовленности спортсменов.

На рисунке 6 представлена динамика среднего показателя ударного объема крови ЛЖ по группам. В первой группе спортсменов средний показатель ударного объема крови ЛЖ вырос с 65 мл до 86 мл, во второй группе уменьшился с 68 мл до 44 мл, в третьей группе снизился с 92 мл до 77 мл.

□ до эксперимента

□ после эксперимента

Рис. 6. Динамика среднего показателя ударного объема крови левого желудочка

Первая группа (хорошо подготовленные спортсмены) характеризуется 30% увеличением ударного объема крови. Для второй группы характерен обратный тип реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, что может трактоваться как перенапряжение и перетренированность спортсменов. Лицам третьей группы, в связи с большим перерывом тренировок, требуется индивидуальный подход к параметрам и объемам нагрузки. Анализ полученных данных проводился с учетом современных представлений о патогенезе адаптации миокарда к физическим нагрузкам. В результате воздействия совокупности этих факторов происходит ремоделирование ЛЖ.

Были проанализированы таблицы сопряженности признаков для выявления наличия их связи с интегральными показателями результата соревнований (таблица 1).

Таблица 1

Сопряженность признаков сердца

|

Показатели |

Уровень сопряженности |

|

Скорость циркулярного укорочения волокон миокарда |

0 – не изменилась 1 – прирост скорости в период цикла интенсивных тренировочных нагрузок |

|

Геометрия ЛЖ |

0 – не измененная 1 – адаптивное ремоделирование |

|

Интегральный показатель, отражающий результат соревнований |

0 – нет результата (меньше 3,3) 1 – хороший результат (больше 3,3) |

Степень влияния эффектов факторов и их взаимодействия на ожидаемые часто- ты наблюдений определена по данным таблицы коэффициентов парциальной и маргинальной ассоциации с последующей оценкой их значимости по методу χ² для полной насыщенной модели. В таблице 2 приведены оценки значимости эффектов Количественного порядка. Из таблицы видно, что значимыми являются эффекты парных взаимодействий факторов (уровень значимости во второй строке таблицы <0,05).

Таблица 2Оценка значимости эффектов Количественного порядка

|

Порядок эффекта 1 |

Степень свободы |

Критерий maximum Likelihood χ2 |

Уровень значимости, р |

Критерий Pearson χ2 |

Уровень значимости, р |

|

1 |

3 |

16,53930 |

<0,000881 |

29,59771 |

<0,000002 |

|

2 |

3 |

23,04155 |

<0,000040 |

24,444137 |

<0,000020 |

|

3 |

1 |

0,69847 |

>0,403304 |

0,73015 |

>0,392842 |

1 Порядок эффекта означает: сочетание какого количества исследуемых факто- ров влияет на распределение частот в таблице сопряженности.

-

2 Критерий χ² максимального правдоподобия (Likelihood Chi-square).

-

3 Критерий χ 2 Пирсона (Pearson Chi-square).

Для проверки гипотезы о влиянии этих факторов на интегральный показатель, отражающий результаты соревнований, и выявления взаимодействия факторов строится таблица оценки значимости связи частот с эффектами 1-2-го порядков в полной насыщенной модели для ожидаемых частот наблюдений. В данной таблице в графе 1 (порядок эффекта) факторы кодируются следующим образом: 1 – геометрия ЛЖ (geometry); 2 – скорость циркулярного укорочения волокон миокарда (speed); 3 – интегральный показатель, отражающий спортивный результат (Integr).

Оценки значимости связи частот с эффектами 1-2-го порядков в полной насыщенной модели для ожидаемых частот наблюдений указаны в таблице 3.

Из таблицы видно, что значимыми являются эффекты парных взаимодействий факторов (уровень значимости во второй строке таблицы <0,05). Из содержания таблицы также следует, что достоверными являются эффекты взаимодействия второго и третьего факторов (р<0,05), то есть на результат влияет прирост скорости циркулярного укорочения волокон миокарда в тренировочный период. Степень влияния на частоты наблюдения для этих двух факторов рассчитана с использованием критерия χ² и составляет 69,5%.

Таблица 3

Оценка значимости связи частот с эффектом факторов

|

Порядок эффекта 1 |

Степень свободы |

Критерий maximum Likelihood Chi-square2 |

Уровень значимости, р |

Критерий Pearson Chi-square2 |

Уровень значимости, р |

|

1 |

1 |

6,36159 |

<0,011667 |

6,36159 |

<0,011667 |

|

2 |

1 |

6,36158 |

<0,011667 |

6,36158 |

<0,011667 |

|

3 |

1 |

3,81615 |

<0,050769 |

3,81615 |

<0,050769 |

|

1-2 |

1 |

0,05764 |

>0,810264 |

2,31428 |

>0,128200 |

|

1-3 |

1 |

15,39422 |

<0,000087 |

17,65086 |

<0,000027 |

|

2-3 |

1 |

3,07642 |

>0,079445 |

6,33306 |

<0,020931 |

Влияние значимых факторов в сумме объясняет 91,2% дисперсии признаков, учтенных в исследовании.

Степень влияния других факторов и их взаимосвязь с ожидаемыми частотами наблюдений определена по данным таблицы коэффициента парциальной и маргиналь- ной ассоциации с последующей оценкой их значимости по методу χ² для полной насыщенной модели (таблица 4).

Таблица 4

Факторы, влияющие на спортивный результат спортсменов

|

Факторы |

Р |

|

Интенсивность предыдущего цикла тренировок |

<0,01 |

|

Травмированность |

<0,0001 |

|

Наличие соматических расстройств |

<0,001 |

Из проведенного анализа следует, что на результат, оцененный по интегральному показателю, отражающему итоги соревнований, влияют интенсивность предыдущего тренировочного цикла, наличие соматических расстройств, травмированность, скорость циркулярного укорочения волокон миокарда. Логлинейный анализ этих факторов проведен с демонстрацией таблиц, по которым анализировалось их влияние.

Заключение. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие обобщения. Функции сердца и особенности его ремоделирования определяются, прежде всего, уровнем физической и функциональной подготовленности спортсменов, состоянием их здоровья, а также интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок. При этом установленные изменения могут проявляться в двух формах. Если физические нагрузки адекватны тренированности спортсменов и состоянию их здоровья, то ремоделирование сердца осуществляется по адаптивному типу или с нормальной геометрией ЛЖ (рис. 1 и 3). В том случае, когда мышечные нагрузки не соответствуют функциональной подготовленности спортсменов, развиваются процессы перетре-нированности и перенапряжения, дизадаптационные расстройства, а также предпатоло-гические и даже патологические состояния. В этих условиях ремоделирование ЛЖ происходит по неадаптивному типу с существенным нарушением функций сердца и его геометрических параметров (рис. 2).

Выявление и анализ кардиальных факторов у спортсменов позволяет индивидуализировать режимы тренировок и повышать их соревновательные достижения. Исследования показали значительную вариативность выполнения физических упражнений, связанную с индивидуальными особенностями спортсменов, что настоятельно требует индивидуального подхода к содержанию и методам тренировки [6; 7].

Уместно отметить, что установленные изменения функций сердца и особенностей его ремоделирования укладываются в концепцию образования функциональной системы адаптации к физическим нагрузкам [7]. Такая система у спортсменов представляет собой вновь сформированные взаимоотношения нервных центров, гормональных, вегетативных и исполнительных органов для решения адаптивных задач к конкретной профессиональной деятельности. При этом в одних случаях могут развиваться функционально-приспособительные изменения, в других же, сдвиги функций будут носить черты патологических реакций.

Необходимо также указать, что эхокардиография является эффективным неинвазивным методом, позволяющим оценить геометрию желудочков и контролировать параметры гемодинамических изменений в периоды интенсивных физических нагрузок в процессе тренировок. На основе этих данных можно осуществлять коррекцию тренировочного процесса с целью предотвращения возникновения предпатологических и патологических состояний, а также сохранения и повышения работоспособности спортсменов. Имеются основания полагать, что данная методика окажется полезной для оценки функций сердечно-сосудистой системы человека в любых условиях его профессиональной деятельности.

Список литературы Предикторы ремоделирования и функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов

- Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности: пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1982. -143 с.

- Марченко С.П., Цап А.В. Ремоделирование левого желудочка у больных с приобретенными пороками сердца//Материалы VII межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. -СПб., 2001. -С. 26.

- Солодков А.С. Физиологические основы адаптации к физическим нагрузкам: лекция. -Л.: ГДОИФК, 1988. -38 с.

- Солодков А.С., Талибов А.Х. Заболеваемость и реабилитация спортсменов после прекращения активной спортивной деятельности//Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов. -2012. -№ 3 (49). -С. 199.

- Солодков А.С., Талибов А.Х., Марченко С.П. Влияние различных режимов физических нагрузок на динамику функций и ремоделирование сердца у спортсменов//Адаптивная физическая культура. -2006. -№ 4 (28). -С. 10-13.

- Талибов А.Х. Функциональная кардиология здорового человека при адаптации к систематическим физическим нагрузкам: дис. … д-ра биол. наук. -СПб., 2017. -322 с.

- Шихвердиев Н.Н., Гороховатский Ю.И., Соловьева Н.Ю. Комбинированная кардиопротекция при протезировании клапана аорты по поводу стеноза с одновременным выполнением реваскуляризации миокарда//Материалы VI Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов. -М., 2000. -С. 101.