Предки восточной лошади в Евразии: происхождение и пути распространения

Автор: Ковалевская В.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье ставится вопрос о методах исследования проблемы происхождения и распространения восточной быстроаллюрной лошади, использовании для ее решения широкого спектра данных - исторических, палеозоологических, генетических и иконографических. Особое внимание обращено на характеристику эталонной для этой лошади современной ахалтекинской породы. Рассмотрены особенности коней пазырыкской знати IV-III вв. до н.э., безусловных предков быстроаллюрных ахалтекинцев. Имея результаты анализа восточной лошади на основании данных об ахалтекинцах и пазырыкских конях, мы можем сопоставить с ними все известные материалы с сопредельных территорий, как остеологические, так и иконографические. В этом ключе проанализированы данные по коневодству Ирана и древнейшей из упомянутых в письменных памятниках нисейской породе. Подробно рассматривается проблема экстерьерного типа восточного коня, места и времени его появления и распространения на сопредельных территориях. Экстерьерный тип дан по характеристике крупнейшего русского ипполога В.О. Витта; место, очевидно, должно быть ограничено Средней Азией от Каспийского моря до Ферганы, а время - эпохой начала всадничества и военных походов. Восточные лошади, скорее всего, появились в результате скрещивания доместицированной на средней Волге лошади с тарпаном евразийских или азиатских степей.

Восточная лошадь, ахалтекинская, нисейская лошадь, происхождение, распространение, евразия, ближний восток, i тыс. до н.э. - i тыс. н.э

Короткий адрес: https://sciup.org/145145977

IDR: 145145977 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.129-139

Текст научной статьи Предки восточной лошади в Евразии: происхождение и пути распространения

В данной статье рассматривается вопрос о появлении в Старом Свете быстроаллюрной лошади, которая уже в греко-римских источниках именовалась восточной, что, безусловно, свидетельствовало о ее восточном происхождении по отношению к Европе и Ближнему Востоку. Прекрасное описание экстерьера древневосточной быстроаллюрной благородной лошади по иконографическим материалам дает профессор В.О. Витт: «Мы видим лошадь довольно крупную, стройную, сухую, с высоко поставленной шеей, с породной головой, хорошо развитой холкой. Художник старается выразить живой темперамент этой лошади, изображает ее стремящейся вперед, легконогой, стоящей на несколько тонких, сухих ногах» [1937, с. 12]. Если же говорить об историографии проблемы восточной лошади ( Equus orientalis ), то начинать нужно с V в. до н.э., с трудов отца истории Геродота. Он первый заговорил о быстрых крупных лошадях мидийской Нисейи, не назвав их восточными, но подчеркнув местоположение этих лошадей на востоке. По мнению выдающегося кембриджского ипполога М. Левин, «восточные лошади, очевидно из Юго-Западной Азии, судя по имеющимся данным (имеются в виду генетические. – В. К. ), прежде вс его были ввезены в Египет около 16-го века до н.э.» [Levine, 2006, p. 199]. Следовательно, до этого, по меньшей мере во II тыс. до н.э., а то и раньше, восточные лошади были уже в ЮгоЗападной Азии. Таким образом, мы получаем генетическое подтверждение тому, что ярко описанные в Ригведе и Авесте быстроаллюрные кони, которых древние авторы называли «небесными», «сверхъестественными», нисейскими, «потокровными», были использованы в колеснице и под верх уже индоевропейцами в их передвижениях из евразийских степей на юг и юго-восток, вплоть до Ближнего Востока и Индии.

В пределах V–IV вв. до н.э. непревзойденный специалист по коневодству Ксенофонт в Киропедии рассказывал, что, будучи наследником персидского престола, Кир в юности свое пребывание у деда в Мидии посвятил достижению успехов в верховой езде; мидийскую конницу Ксенофонт справедливо считал «лучшей в мире» [1976, c. 16, 27].

О преимуществе восточных лошадей говорили многие древние авторы, что подчеркнул в своей обобщающей книге об истории лошадей Е. Хёль в середине XIX в.: «Персидские кони были самыми знаменитыми по всей античности, красотой своих форм, грацией, энергией и всеми теми редкими качествами, которыми в высшей степени отличаются восточные кони. Древние историки их описывают пре- восходящими всех остальных гордостью и грацией их осанки и мягкостью движений. Они полуприсели на задних ногах, у них легкий перед, их лебединые шеи несут элегантную голову, которая грациозно изгибалась в воздухе или сгибалась в кольцо, упираясь в грудь. Движения их были ритмичны, а их резвость огромна» [Houël, 1848, р. 178]. У Страбона (через несколько веков после Геродота) идет речь о знаменитых несейских (нисейских) лошадях Востока, «которыми пользовались цари как самыми лучшими и самыми большими» [Страбон, 1964, с. 495], причем нам важно учесть, что в это время их формообразовательным очагом была не только Мидия, но и Армения, следовательно, на протяжении почти пяти столетий ареал нисейской породы существенно увеличился, так же, очевидно, как и роль восточной лошади в мировом коннозаводстве. Вслед за нисейскими лошадьми столь же знаменитыми стали бактрийские и парфянские, а за ними аланские – любимые подседельные лошади римских императоров.

В отечественной историографии отправной точкой для постановки и решения вопроса о роли восточной лошади в культурном коневодстве мира занимают работы нашего крупнейшего энциклопедиста и ипполо-га В.О. Витта. Именно его исследования служат основополагающими в рассмотрении проблемы, которая является ключевой в данной статье. Мы выделяем среди лошадей древности быстроаллюрных скакунов типа современных ахалтекинцев. Только после работы В.О. Витта 1937 г. был развенчан миф об арабской породе как древнейшей. Автор доказал, что ахалтекинская порода «хранит в себе последние капли того источника чистой крови, который создал все верховые коннозаводства мира» [Витт, 1937, с. 12]. В следующей работе В.О. Витт [1952] обосновал гипотезу о выращивании пазырыкских коней на Алтае при вливании крови породистых среднеазиатских восточных скакунов. Она была принята не всеми палеозоологами (см.: [Цалкин, 1952]), однако новые материалы из па-зырыкских курганов подкрепляли эту гипотезу [Гребнев, Васильев, 1994; Васильев, 2000].

Чтобы профессионально рассмотреть происхождение ахалтекинских лошадей, уводя их историю в глубину веков, мы должны оценить специфику того материала, которым оперируем. Мы имеем характеристику современного ахалтекинца как представителя породы: экстерьер, рост, о сновные промеры, масти. Знаем его особенности – резвость, активность, выносливость, привязанность к хозяину, рекорды на длинные и короткие дистанции. Имеем проанализированный специалистами по ахалтекинской породе остеологический материал и промеры современных ахалтекинцев, а также их генетическую характеристику на сегодняшний день.

Методы исследования

С чем же нам следует сравнивать данные об ахалтекинцах, углубляясь в древнюю историю? Прежде всего это остеологические коллекции из археологических раскопок, где отправной точкой сопоставления будут размеры и профиль головы, степень тонконогости, рост в холке, относительная длина ног и туловища. Анализ статистических характеристик конституционного типа позволяет получить представление об использовании коня, установить его связь с более ранними и одновременными ему лошадьми. Изучая остеологический материал, палеозоологи могут оценить экстерьер, рост, степень верховости. Наши возможности значительно расширяются при обращении к обширным иконографическим материалам, начиная с росписей палеолитических пещер до картин недавнего прошлого: это монументальная скульптура и мелкая пластика, петроглифы и росписи во дворцах, терракоты и изображения на керамике и т.д. Они тоже позволяют охарактеризовать экстерьер, масть, рост, аллюр, степень верховости. Письменные памятники углубляют наши представления, внося необходимую временнýю и пространственную приуроченность. Все указанные группы источников требуют профессионального подхода. Это предмет специального рассмотрения и сопоставления, причем поставленная нами цель заключается в том, чтобы выявить все вехи длительной предыстории коней именно ахалтекинской породы в степях, на плоскогорьях и равнинах Евразии. Как археолог, ставя задачу дойти до са-

Рис. 1. Тыкма Сердар, темно-гнедой жеребец ахалтекинской породы, 2006 г. рожд. (Ставропольский конный завод, Россия). Чемпион мира 2009 г.

мых древних слоев, должен сначала исследовать все более поздние напластования, так и исследователь ахалтекинцев уходит все дальше в глубину веков, начиная с рассмотрения коней Туркмении сегодняшнего и вчерашнего дня. Прежде чем сравнивать между собой лошадей разных эпох в поисках тех черт, которые позволяют видеть в них предков ахалтекинцев, дадим характеристику современного текинца.

Ахалтекинские кони

Голова у ахалтекинца небольшая, точеная, легкая, сухая, с прямым профилем или изредка горбоносая; глаза большие, выразительные, строгие и горящие огнем, иссиня-черные, иногда песочно-желтые; шея длинная, тонкая, с хорошим лебединым изгибом, иногда «оленья» с кадыком (рис. 1, 2*).

Рис. 2. Халал-хон, изабелловый жеребец ахалтекинской породы, 2013 г. рожд. (конный завод «Узбегим», Узбекистан). Чемпион Узбекистана 2016 г.

Спецификой является вертикальный постав шеи, особенно на быстрых аллюрах, и посадка головы под острым углом, чего нет у лошадей других пород и что создает неповторимую красоту, горделивость осанки. Уши небольшие, идеальной формы, очень подвижные. Во всем облике преобладают длинные линии, именно этим ахалтекинцы напоминают старинные гравюры с изображениями восходящих к ним первых чистокровных лошадей в Англии. Конечности сухие, прочные, с хорошо отбитыми сухожилиями, правильными бабками, очень прочными и аккуратными копытами. Ахалтекинские лошади отличаются разнообразием мастей, в т.ч. редких для других пород: это золотистая или фиолетово-гнедая, розово-соловая – цвета утренней зари, серая, иссиня-вороная и рыжая. Другой особенно стью ахалтекинцев (что также можно видеть на древних изображениях) являются их удивительно естественные движения: низкая, легкая и летящая широкая рысь, плавный стелящийся галоп, настильные и могучие прыжки, и при этом поворотливость, энергичность. Работающие всегда с большой отдачей, они знают одного хозяина, всегда защитят его от человека и зверя. Этого несравненного скакуна мы видим в ни-сейских (несейских) лошадях древнего Ирана, «потокровной» среднеазиатской лошади в Китае, «восточ-

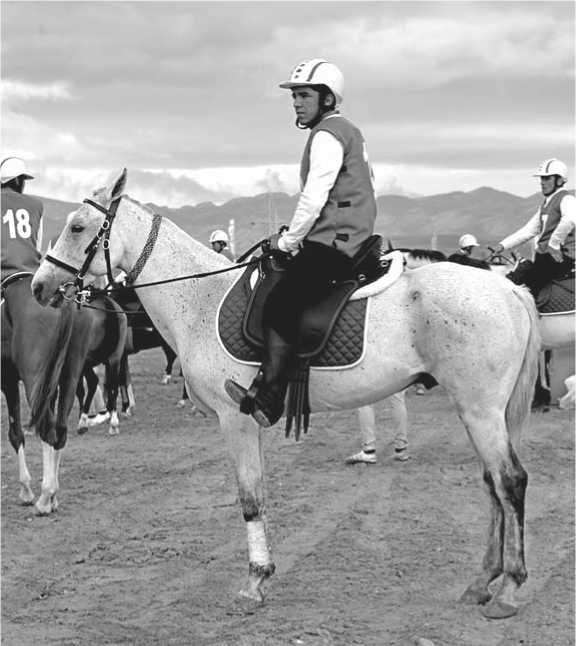

Рис. 3. Гокхан, современный представитель иомудской породы, успешный участник дистанционных конных пробегов в Туркмении.

ной» в Греции, «аланском коне» в Риме и Западной Европе, среднеазиатском аргамаке у тех народов, ко- торые приложили усилия к выведению и тренингу «сверхъестественного небесного скакуна» (рис. 3).

Генетические данные

В настоящее время для анализа роли предков ахалтекинцев можно использовать генетические данные, полученные по костям лошадей из археологических памятников. Это требует большой подготовительной работы по подбору разновременных остеоло-гиче ских материалов, хранящихся в фондах музеев, университетских и институтских центрах. На протяжении почти полувека во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства под руководством Т.Н. Рябовой ведутся исследования генофонда ахалтекинских лошадей. За это время были проведены анализы по микросателлитам ДНК 2 024 ахалтекинцев со всего мира. Установлено, что ахалтекинская порода отличается широким спектром аллелей и большим генетиче ским разнообразием [Храброва, Рябова, Устьянцева, 2012]. Получено генетическое доказательство древности этой породы. Залогом успешного будущего сопоставления разновременных древних лошадей с современными ахалтекинскими по данным ДНК является то, что последние обладают определенными генетическими маркерами, присущими только им. По некоторым редким аллелям прослеживается сходство этой породы с тувинскими и хакасскими лошадьми, а по другим – с башкирскими и забайкальскими, что свидетельствует или об общем предке в древности, или скорее о генетических связях. Сказать точнее можно будет по результатам исследования геномов древних лошадей при учете пространственно-временных характеристик ископаемого материала (относился он к горным или степным районам).

Ахалтекинцы и кони пазырыкских вождей

Что же мы можем сказать о предках ахалтекинских коней? Археологам очень повезло дважды. Во-первых, С.И. Руденко и М.П. Грязнов в 1920-х гг. и позже открыли в Горном Алтае т.н. замерзшие могилы пазырыкских вождей IV–III вв. до н.э. Во-вторых, в этих довоенных полевых работах принял участие крупнейший рос- сийский ипполог, практик и теоретик коневодства, один из последних энциклопедистов России XX в. В.О. Витт, который имел возможность препарировать погребенного в могиле коня алтайского вождя. Поэтому уместно привести большую выдержку из его первой статьи на эту тему: «Могила оказалась во власти вечного мороза… и в глыбах многовекового льда… застыли трупы лошадей и все предметы конского убора и снаряжения, сопровождавшие их в могилу. Для нас, иппологов, интерес, который представляют предметы конского снаряжения, седла и уздечки, отступает на второй план по сравнению с тем огромным интересом, который возбуждают к себе непосредственно сами лошади, глядящие на нас из дали веков и тысячелетий и являющиеся свидетелями давно минувших эпох истории. <…> Темно-рыжий конь из могилы алтайского скифа – это благородная верховая лошадь древности, боевой конь Средней Азии, увековеченный в изображениях великих мастеров Ассирии, Египта и Эллады. Резко бросается в глаза, что скифский конь имеет культурную внешность лошади, за которой ухаживали, которую кормили зерном, чистили и холили, которую берегли до глубокой старости – рыжему коню за 20 лет. <…> Шерсть лошади до сего времени не потеряла блеска; рубашка, хотя и осенняя, но теплого благородного тона с золотистым отливом. <…> Рыжий конь вождя имел рост не менее 150 см. Голова его хотя и немаленькая и несколько горбоносая, но сухая и приятная, шея длинная, высокопоставленная, волосы гривки подстрижены и захвачены с обеих сторон особым нагривничком, холка высокая, какую подобает иметь верховой лошади, спина сравнительно короткая, ноги сухие, безупречные по костяку, довольно длинные относительно корпуса, “щетки” крайне малы, почти совсем отсутствуют, копыта прочные, небольшие, хвосты оригинально подстриженные… такие, какие мы имеем в ряде изображений древности. <…> Каким же образом эти крупные, породистые, быстрые кони Средней Азии попадали на далекий Алтай? Вероятнее всего, что такие лошади у скифов-кочевников Алтая попадались только как исключение, доставаясь им как добыча, захваченная в войнах с южными соседями и высоко ими ценимая. Возможно, что в небольшом количестве конных заводов вождей и на дальнем севере разводились лошади этой расы. <…> Все же наиболее вероятное объяснение проникновения этих лошадей на дальний север – это путь войн и добыч» [Витт, 1937, с. 22–23]. Для нас бесценны описания В.О. Витта, а главное, выводы, к которым он пришел в данной работе, начавшей собой целую литературу о пазырыкских конях. До ста-точно сказать, что в 1952 г. вышли две очень важные статьи: В.О. Витта и крупнейшего палеозоолога, занимавшегося изданием остеологических коллекций Института истории материальной культуры (Инсти- тут археологии) АН СССР, В.И. Цалкина. Последняя была посвящена изучению новых остеологических материалов, полученных в результате раскопок С.В. Киселевым курганов на Алтае. Нам наиболее интересны взгляды В.И. Цалкина на пазырыкских лошадей, среди которых он вслед за В.О. Виттом выделил местную породу северных степей Казахстана и Сибири и более высокорослых коней, обладающих «общим складом и экстерьерными особенностями верховой лошади. Они имели относительно небольшие головы, длинные шеи, короткие холки; хвост у них, в отличие от лошадей северного типа и рабочих пород, высоко поставленный и недлинный. Трубчатые кости более тонкие и удлиненные, чем у степных… бабка более длинная… Ряд общих краниологических особенностей роднит этих лошадей с современными представителями верховых пород южного происхождения – туркменскими и английскими чистокровными» [Цалкин, 1952, с. 147].

Большая обобщающая статья В.О. Витта была посвящена интерпретации остеологических материалов из всех погребений Пазырыка, известных к тому времени. В ней автор пересмотрел свою точку зрения на пазырыкских лошадей: на основании статистического анализа остеологического материала он пришел к выводу о единой для Алтая пазырыкского времени породе, включающей лошадей разной высоты в холке [Витт, 1952].

Подытоживая исследования пазырыкских лошадей В.О. Виттом, В.П. Алексеев подчеркнул, что последний выделял в них «две комбинации признаков: одну – низкорослую, по экстерьеру достаточно грубую и напоминающую современных алтайских, бурятских и монгольских лошадей; другую – крупную, с явно верховыми формами и парадной золотисто-рыжей мастью… они разводились на месте, скрещиваясь с местной лошадью, и способствовали ее улучшению. Но в целом среднеазиатское происхождение высокорослых породистых лошадей из зоны развитых цивилизаций Древнего Востока им не отрицается, что и имеет наибольшее значение и находит фактическое подтверждение» [1990, с. 162]. Продолжая эту мысль, автор отметил, что в эпоху раннего железа «в горных районах Алтая аристократическая родовая верхушка использовала под верх лошадей, очень напоминающих современных ахалтекинских и арабских» [Там же, с. 163]. Для нас важно признание В.П. Алексеевым большой роли в сложении пазырыкской лошади среднеазиатского аргамака, легшего в основу и остававшегося улучшателем. Поэтому-то знатные алтайцы имели более породных и высокорослых коней верхового склада. Их и содержали в лучших условиях, и получены они были от более высокопородных родителей внутри единой породы пазырыкских лошадей IV–III вв. до н.э.

О роли коней в жизни алтайского населения писала и Н.В. Полосьмак: «Раскопки курганов средних размеров в Ак-Алахе I (1990) и Кутургунтас (1991) показали, что главным богатством людей, похороненных там, были кони… Среди лошадей, сопровождавших похороненных в средних курганах на р. Ак-Алахе, были такие, которые превышали по своим размерам самые высокие особи из Пазырыкских курганов. Присутствие в “царских”, а также в средних курганах знатных воинов породистых коней свидетельствует о том, что последние не являлись столь уж большой редкостью для пазырыкцев» [1994, с. 80]. В приложении к выше цитированной монографии И.Е. Гребнев и С.К. Васильев на новом, статистически обработанном большом материале, подтверждая положения В.О. Витта 1952 г., показывают, что «все лошади, найденные в погребениях носителей пазырыкской культуры, одной породы» [1994, с. 109]. Более подробно это рассмотрено в статье С.К. Васильева, в которой «предпринята попытка на новом уровне установить систематическое положение скифской лошади, ее фенотипические особенности, проследить трансформацию лошадей Алтая во времени, выяснить, различались ли лошади из погребений знати и простых пазырык-цев» [2000, с. 237]. Новым оказалось построение графиков средних пропорций плюсных костей лошади. Они показали наибольшее сходство алтайских лошадей с Equus ex. gr. gallicus при большей грациль-ности строения метаподий у первых. Как полагает автор, «голоценовые потомки этих лошадей ( Equus ex. gr. gallicus. – В. К. ) и послужили, скорее всего, объектом доместикации, которая впервые предположительно имела место в Северном Причерноморье в IV тыс. до н.э.» [Там же, с. 241]. Уточним, что ранее С.К. Васильев этого вероятного потомка называл западно-сибирским тарпаном. Предложенная гипотеза о происхождении пазырыкских лошадей лишний раз подтверждает восточное по отношению к Европе происхождение той крупной, породной и быстроал-люрной лошади, которую мы видим в пазырыкских конях, похожих по многим показателям на современных ахалтекинцев.

Пути исследования пазырыкских лошадей

Задача проследить предков восточных лошадей, зная только конечную точку процесса в виде ахалтекинцев Туркмении и промежуточную, обоснованную палеозоологически и археологически, в виде пазырыкских элитных коней Алтая IV–III вв. до н.э., очень сложная. Поставил ее В.О. Витт в середине ХХ в., опираясь на те материалы, которые были в распоряжении науки в то время. С тех пор их количество увеличилось, и о результатах изучения этих материалов мы уже ска- зали. Предлагаемый далее путь исследования на основании исторических и иконографических аналогий субъективен и, возможно, неоптимален; кроме того, требует приложения сил группы специалистов. Для начала нужно знать отправную точку во времени и пространстве. Относительно места с высокой долей вероятности можно предполагать, что это Средняя Азия, очевидно Прикаспийская зона, и Западная Сибирь. Последнее подтверждается принятым в грекоримских источниках названием «восточная лошадь» (Equus orientalis), поскольку по отношению к античной метрополии это было восточное явление.

Теперь относительно времени, когда человеку понадобился быстроаллюрный конь. Впервые на средней Волге лошадь была доместицирована в V– IV тыс. до н.э. в качестве мясного животного. Бы-строаллюрность была бы скорее помехой, поскольку удержать легче относительно более флегматичную лошадь, чем можно считать «казахскую», с которой А.Г. Петренко сравнивает одомашненную лошадь средней Волги [2007, с. 29]. Следовательно, стимулом к получению быстроаллюрного скакуна была потребность в быстрых, крупных и выносливых конях для верховой езды. Она должна была бы появиться, когда люди начали охотиться на диких лошадей, т.е. уже на первом этапе их одомашнивания. Но это только логические предпосылки, безусловных фактов, подтверждающих, что верховая езда в степях предшествовала использованию коня в колеснице, в нашем распоряжении нет. Тем не менее, с нашей точки зрения, в евразийских степях необходимость охот на диких лошадей для получения запасов мяса вызвала нужду в верховой езде, а поскольку в степной зоне обитали быстроногие тарпаны, то нужны были быстрые кони [Ковалевская, 1977, с. 12–13].

Историческое время, когда кочевнику, воину и охотнику понадобилась быстроаллюрная лошадь, совпадает с освоением коня в качестве верхового, а не колесничного животного. Поскольку такие новшества распространялись молниеносно, это происходило, по-видимому, повсюду, в последней четверти II тыс. до н.э. спорадически, а массово – уже в начале I тыс. до н.э. В евразийских степях паслись огромные табуны тарпанов. Во время охоты можно было отбить дикого жеребенка, приручить и в дальнейшем случить с домашней лошадью, уже умеющей служить человеку. Средства обуздания коня к тому времени уже усовершенствовались, а тренинг коней, как мы уже писали ранее, достиг поразительных успехов. Наметив пространственно-временные рамки необходимости использования быстроаллюрного коня, рассмотрим на конкретном материале имеющиеся у нас факты. И, подчиняясь географическому принципу, начнем с наиболее близко расположенных к Средней Азии территорий.

Кони Ирана

Именно на территории Ирана известны знаменитые нисейские лошади, отличающиеся выдающимися качествами. «Нисейскими же называются эти кони вот почему. Есть в Мидии обширная равнина под названием Нисей. На этой-то равнине и разводят таких больших коней» [Геродот, 1972, с. 326–327]. Любопытно, что в первоклассной работе В.П. Колосовского «Лошади Туркестана» 1910 г., переизданной в наши дни, автор неоднократно называет ахалтекинскую породу нисейской, не считая нужным доказывать правомерность этого [2016], в чем с ним можно согласиться. Подтверждением служит прежде всего поразительное сходство в экстерьере, кровности и росте, несмотря на разделяющий их более чем 25-вековой промежуток времени.

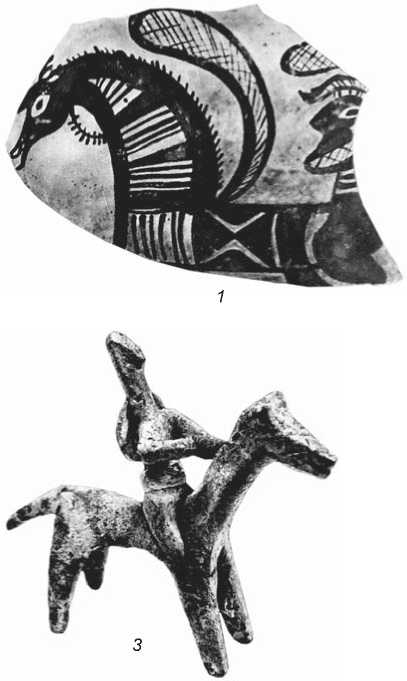

Для достаточно полного представления об иранском коне мы располагаем многими сведениями. Это и обширный остеологический материал из Казвин-ской долины, введенный в научный оборот палеозоологом М. Машкур [Mashkour, 2003], и многочисленные разнообразные изображения (рис. 4). Наиболее ранние рисунки были схематичны, но уже с послед- ней трети II тыс. до н.э. в них проявляются те экстерьерные черты, которые свойственны восточным коням, как это отмечают иппологи. На расписных сосудах из Сиалка X–IX вв. до н.э. изображены тонконогие лошади с длинным подтянутым туловом, тонким и длинным, высоко поставленным хвостом, мощной грудью, изогнутой длинной шеей, небольшой головой с несколько выпуклой лобной частью и большими глазами. В глиняных раскрашенных сосудах в виде коня – водолеях этого же и несколько более позднего времени – отражены те же экстерьерные черты восточного коня, причем особенно важны подчеркнутые мастером красиво изогнутая шея с подстриженной гривой и изящная голова с прямым профилем и настороженными ушами.

Большее число изображений относится к периоду расцвета Персидской империи, где роль коня была как никогда велика. По оценке современников, персы были непревзойденными всадниками. Надо полагать, что именно нисейские (несейские) лошади изображены на стенах Персеполя: в царские колесницы запряжены крупные мускулистые кони с длинным туловищем, массивными крупом и грудью, с короткой мясистой, но красивой шеей, украшенной подстри-

Рис. 4. Изображения иранских лошадей X–VIII вв. до н.э. из Сиалка ( 1 ), Амлаша ( 2 , 3 ) и Персеполя ( 4 ).

женной гривой, с бараньей по профилю головой с выпуклыми выразительными глазами. Они значительно массивнее изящных лошадей Египта и Ассирии, больше ростом (очевидно, достигая 140–150 см в холке), хотя одновременно изображались и низкорослые. Интересно, что на рельефах Персеполя V–IV вв. до н.э. запечатлены верховые кони того же экстерьерного типа и роста, что и кони царской колесницы, но более высокие, чем запряженные в обычные колесницы.

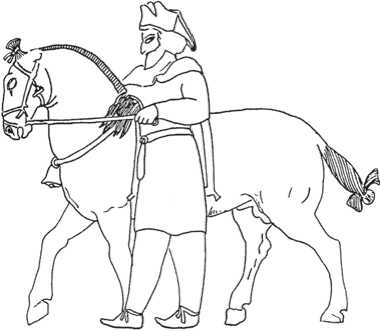

Еще большую портретную галерею нисейских коней представляют древние геммы, специально под этим углом зрения изученные С.Я. Берзиной [2002]. На ранних образцах XIII–VIII вв. до н.э. изображены либо мифические крылатые кони, либо запряженные в колесницы. Они изящные, быстроаллюрные, тонконогие, с подтянутым туловом, красиво изогнутой линией верха, вертикально поставленной тонкой шеей и небольшой головой. К VI–V вв. до н.э. относятся три ахеменидские печати. На двух изображены посвященные Ахура-Мазде священные кони, о которых писал Геродот. Интересно, что они различаются по экстерьеру. В одном случае запечатлен легкий, длинных линий конь с сильной грудью, красиво изогнутой шеей, аккуратной головой с высоко поставленными ушами, на тонких ногах в первой стадии галопа – легкий тип быстроаллюрного скакуна. На обнаруженной в Греции ахеменидской цилиндрической печати изображен мощный, с крупной головой на короткой мясистой шее конь в позе торжественного шага, с накинутым на шею поводом, под мягким, богато украшенным седлом-чепраком. Тут представлены два крайних по своим экстерьерным особенностям типа породных лошадей Древнего Востока – легкий быстроаллюрный и массивный шаговый. В них есть черты коней, изображенных на пер-сепольских рельефах, наиболее наглядно они проявляются в изображениях V–IV вв. до н.э. (рис. 4, 4 ). Надо полагать, что именно в V в. до н.э. сложился тот типичный образ персидского коня – крепкого, сильного, длинноногого и горбоносого, – который создал славу персидских, парфянских и бактрийских лошадей. Очевидно, эти лошади и стали известны грекам как нисейские – первая древняя порода, славившаяся своим экстерьером и прекрасными способностями к бегу.

Такие подробные описания вызваны желанием подчеркнуть существование как определенного конституционного типа коня, так и различных вариантов в его рамках. На благодатном материале иногда удается уловить изменения в породном типе – например, сравнивая между собой три печати времен персидского царя Кира VII–VI вв. до н.э., которые отстоят друг от друга на полстолетия. Причем именно к этому периоду относятся походы в Переднюю Азию киммерийцев и скифов, принесших с собой новую технику верховой езды, новую тактику, и главное – быстроал-люрных коней из евразийских степей, что не могло не отразиться на экстерьере лошадей Западной Азии. Сравнивая изображения на печатях [Там же, рис. 5, 8, 9], можно отметить постепенное увеличение роста, удлинение шеи, изменение посадки всадников. Самая поздняя из этих печатей нововавилонская. На ней изображен копейщик Нинурта-Ах-Иддана, сидящий на крупном коне, прекрасно обмускуленном, на длинных сильных ногах, с высоко поднятой изящной шеей, крепкой грудью и небольшой головой с несколько выступающим лбом. Высоко поднятый недлинный хвост, возможно в чехле, дополняет сходство с типичным ахалтекинцем.

Многообразие типов древней восточной лошади отмечено и таким тонким знатоком ахалтекинской породы, как Т.Н. Рябова: «Вот перед нами на рисунках и петроглифах лошади легкие, тонконогие, поджарые, с удлиненной легкой головой на длинной высоко поставленной шее и незначительной оброслостью. В этом типе лошадей совершенно ясно просматривается тип современного ахалтекинца. Такие лошади использовались как под верхом, так и в упряжке. Эти быстроногие, легкие, маневренные, бесстрашные животные во все времена слыли лучшими боевыми конями» [2016, с. 153].

Мы начали наше описание с нисейских лошадей, относящихся к середине I тыс. до н.э., добавив их изображения на геммах начиная с XIII в. до н.э. Как видим, нисейские лошади являются первой конской породой, выделенной древними авторами. Отмечены были те породные черты, которые отличали восточных лошадей ираноязычного населения Евразии: высокий рост, превосходные способности к бегу. Геродот указывал территорию, где разводили этих лошадей (Нисейская равнина в Мидии), а через пять столетий после него Страбоном поднимался вопрос об их происхождении: «…луг… носит название “Конеобильного”; через него проходят… из Персиды и Вавилона к Каспийским воротам, а в персидские времена, как говорят, на этом лугу паслось 50 000 кобылиц. Это были царские табуны. Что касается нисейских коней, которыми пользовались цари как самыми лучшими и самыми большими, то одни утверждают, что порода их отсюда, а другие – что из Армении» [1964, с. 495]. Важны сведения Страбона о том, что в Армении выращивались нисейские лошади [Там же, с. 499]. Следовательно, порода выделялась не по ее географической приуроченности, а по присущим ей специфическим чертам экстерьера и работоспособности, именно так, как это мыслится в наши дни. Если в геродотовские времена нисейские лошади связаны с определенной долиной в Мидии, то через пять веков их разводили как на ранее обозначенной территории, так и в Армении.

Как уже упоминалось, персы были непревзойденными всадниками. Ксенофонт описывает бесчисленные конные охоты, введенные персидским царем Киром, выдающимся конником, как военное упражнение для всадников и коней, и подчеркивает, что выведению и тренингу лошадей персы уделяли огромное внимание [1976, с. 14–16, 215–217]. Поэтому персидские кони, а именно нисейские, долго не имели себе равных среди других конских пород. Во время похода в Грецию персидский царь Ксеркс «в Фессалии… устроил конские состязания своих и фессалийских коней (он слышал, что фессалийская конница – лучшая в Элладе). Тут эллинские кони, конечно, остались далеко позади» [Геродот, 1972, с. 366]. Во время состязаний на ипподромах проводились скачки на короткие и длинные (более 10 км) дистанции. Ахе-менидская империя создала почтовую службу с почтовыми станциями, расположенными в одном дне пути друг от друга; царские гонцы на сменных лошадях проходили путь в 2 500 км за одну-две недели [Edwards, 1987, р. 67].

Нельзя оставить без внимания знаменитую парфянскую конницу, поскольку, по мнению Страбона, она была в то время самая быстрая и сильная; парфянские кони даже превосходили персидских. Римские императоры стремились их иметь в качестве боевых, т.к. было известно, что на протяжении 8–10 дней эти лошади могли проходить ежедневно по 150 км, современники ценили их неустрашимость. Важно, что и для времени Страбона лучшими верховыми конями оставались нисейские, «которыми пользовались цари… Подобно парфянским лошадям они отличаются своеобразной статью по сравнению с элладскими и прочими лошадьми…» [Страбон, 1964, с. 495]. Это достаточно весомое подтверждение того, что нисей-ские лошади с полным основанием были названы ни-сейской породой, которая по своим качествам подобна парфянским лошадям, но, судя по тексту Страбона, не тождественна.

На конских ристалищах в Риме после триумфального въезда Суллы появились и прославленные парфянские скакуны. Плутарх особенно красочно описал парфянских катафрактариев и клибанариев – тяжеловооруженных всадников, от которых «убежать невозможно»; их диковинные стрелы, невидимые в полете; тяжелые, с железными о стриями копья; броненосных конников, которые «предстали… пламени подобные – сами в шлемах и латах из марги-анской, ослепительно сверкавшей стали, кони же их в латах медных и железных» [1994, с. 69]. Парфянскую конницу описывает и Тацит: «…парфянин, приученный с одинаковой ловкостью наскакивать и обращаться вспять, рассыпает свои конные части, дабы можно было беспрепятственно поражать врага стрелами…» [2003, с. 219].

Аланы, в которых древние авторы подчеркивали их восточное (массагетское) происхождение, появившись в Европе и на Кавказе в I в. н.э., привели в Европу (сначала в Восточную, а затем в Западную) своих знаменитых «аланских коней», славившихся, как нисейские во времена Геродота и Страбона, и в такой же мере являвшихся представителями «восточной лошади». Они обладали теми же превосходными качествами, из которых в эпоху гуннского нашествия и Великого переселения народов особенно ценились резвость, неутомимость, бесстрашие и способность к длительными переходам. Сарматы и «отважные и многоконные» аланы (Дионисий, II в. н.э.) славились своей легкой конницей, а их «звонконогие» (Сидоний, V в.) кони, «пригодные для любой длины переездов» (Овидий, I в. н.э.), – резвостью и неприхотливостью. По древним изображениям породистых, подтянутых, тонконогих, быстроаллюрных скакунов с горделиво поднятыми изящными головами (росписи склепов в Керчи, надгробия и т.д.) мы можем оценить экстерьер и рабочие качества этих коней, похожих на современного ахалтекинского аргамака. О восточном происхождении коня императора Адриана говорит его имя Борисфен, а полная горечи эпитафия, посвященная Адрианом гибели Борисфена, свидетельствует о его выдающихся качествах. И описания, и изображения рисуют нам типичного восточного коня, может быть, только более изысканных форм, чем лошади I тыс. до н.э.

Во II в. н.э. император Марк Аврелий перевел на стену Адриана в Северной Британии из Паннонии 55-ю кавалерийскую алу, и в последующее время сармато-аланы упоминаются в составе 1-й Паннон-ской и Сарматской кавалерийских ал [Edwards, 1987, р. 87]. По остеологическим материалам из римских поселений, относящихся к стене Адриана, палеозоологи выделили шесть типов лошадей [Ibid, p. 87, 88]. Cреди них были небольшие местные пони (рост 110–120 см), обыкновенные римские строевые кони (120–130 см) и крупные лошади (140–150 см), в которых можно видеть коней, приведенных с собой сарматами из Северного Причерноморья. Именно такого типа лошадь изображена на камне крепостной стены Йорка, находящейся несколько южнее стены Адриана, что мне удалось увидеть во время научной командировки в Британию в 1988 г. Изображения подобных крупных стройных коней с красивыми изящными небольшими головами на изогнутых и высоко поднятых шеях известны на средневековых пиктских каменных надгробиях, найденных в Шотландии и хранящихся в экспозиции Эдинбургского музея. Надо подчеркнуть, что этот тип лошади не встречался в изобразительных материалах более раннего времени на территории Британии и Галлии. Он появился здесь после прихода сармато-аланских воинских подразделений, познакомивших местное население с высококровной восточной лошадью.

Со II в. до н.э. восточный тип быстрой неутомимой лошади стал знаком и китайцам, хотя, конечно, как достижение западного для них мира. Интересно, что китайцы в это время выделяли два типа выдающихся коней. Одних они получали от усуней, за другими, еще более ценными, посылали посольства с богатыми дарами в Давань (Фергана). Причем китайские ценители лошадей дали свои названия породным среднеазиатским скакунам. По словам знаменитого историка Сыма-Цяня, усуньских называли «конями с западных окраин», а даваньских – «небесными» (см.: [Самошин, 2012, с. 153–154]). Считалось, что последние имели божественное происхождение, о чем можно прочесть в песне, сочиненной императором У-ди:

Дух Полярной Звезды даровал Мне Небесного Коня.

Десять тысяч ли промчит он, Запряженный в колесницу. Только лишь речной дракон Способен составить ему пару.

[Там же, с. 154].

Заключение

В работе показано, что на протяжении тысячелетий с момента доместикации лошади человеку нужны были разные ее качества. В первое время, когда на средней Волге в V–IV тыс. до н.э. лошадь была одомашнена как мясное животное, ценилась возможность ее обуздать, держать в загоне, переводить на водопой и содержать на выпасах. Не было необходимости в быстроаллюрности и большом росте, тем более, что всегда при доместикации скот мельчает. От лошади ожидалась покладистость, способность к подчинению воле человека. Надо полагать, что с момента приручения коня его использовали не только для перевозки тяжестей волоком или во вьюках, но и для верховой езды, по меньшей мере для переездов, охраны табунов и конной охоты.

Судя по изображениям на конеголовых скипетрах IV–III тыс. до н.э., появившиеся намордники с опущенным нахрапным ремнем и уздечки с сыромятным «грызлом» позволяли успешно управлять верховым конем. Потребность в сильной, выносливой, быстрой и маневренной лошади возникла при использовании коней в боевых колесницах, что происходило в евразийских степях и на Ближнем Востоке в III–II тыс. до н.э. Но, как показали экспериментальные работы недавнего прошлого, для колесниц нужны небольшие кони, имеющие в холке 120–130 см

[Spruytte, 1977, p. 40], это еще не «восточная лошадь». Потребность в крупном быстроногом коне появилась при использовании его для верховой езды и боевых сражений, т.е. в последние века II тыс. – первые века I тыс. до н.э., а в евразийских степях, возможно, несколько ранее. В античных письменных источниках для I тыс. до н.э. подчеркиваются преимущества восточных коней – персидских, парфянских и скифо-сакских. В работе показаны те восточные лошади, которые стали известны грекам в пору противостояния Востока и Запада, когда владение ими было залогом успеха. Римские авторы непревзойденными скакунами, годными под седло императору, считали аланских коней. Владение прево сходными восточными лошадьми было важным и для китайских императоров, вожделенной добычей которых в последние века I тыс. до н.э. и позднее являлись среднеазиатские аргамаки – «небесные кони».

Восточные лошади, вероятно, появились в Средней Азии в результате скрещивания доместициро-ванной на средней Волге лошади с тарпаном, скорее всего, во II, если не в III тыс. до н.э. Оттуда они распространились на Ближний Восток, в Египет и Элладу. К восточным лошадям относились и нисейские кони Мидии, и пазырыкские кони Алтая IV–III вв. до н.э. В Европу они попадали в скифское время и позднее, в связи с сармато-аланскими передвижениями первых веков нашей эры.

В завершение хотелось бы остановиться на тех возможностях, которые предо ставит генетический анализ палеозоологического материала из могильников Урала, Сибири и Средней Азии. Особый интерес представляют погребения вождей племен, искавших побед на полях сражений, а они зависели от силы, быстроты и неутомимости коня, лучшим воплощением которого был восточный скакун. Можно ожидать увидеть генетические показатели, характерные для лошадей ахалтекинской породы. Это могут быть кони, как у пазырыкского вождя из кург. 5. Возможно, будет выявлена роль во сточных коней в улучшении породы, но, безусловно, генетический анализ лошадей поможет открыть новые стороны в жизни местного сибирского населения, известного по археологическим исследованиям. Во сточная лошадь может быть тем статусным признаком и показателем того социального уровня, которые окажутся важными характеристиками изученного нами древнего общества. Возможно, это слишком смелые надежды, но целенаправленный и планомерный сбор генетических материалов древних лошадей и их анализ, безусловно, позволит нам по-новому взглянуть на историю населения Сибири и Горного Алтая I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

Список литературы Предки восточной лошади в Евразии: происхождение и пути распространения

- Алексеев В.П. Домашняя лошадь Монголии // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии / отв. ред. А.П. Деревянко, Ш. Нацагдорж. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 149–167.

- Берзина С.Я. Кони в глиптике Древнего Востока и образ ахалтекинца на древних геммах и печатях // Miras. – Ашхабад, 2002. – № 1. – С. 114–122.

- Васильев С.К. Палеонтологические и палеобиологические исследования материалов из «замерзших» погребений Укока // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – С. 237–306.

- Витт В.О. Лошадь древнего Востока // Конские породы Средней Азии. – М.: ВАСХНИЛ, 1937. – С. 11–32.

- Витт В.О. Лошади пазырыкских курганов // СА. – 1952. – Т. XVI. – С. 163–205.

- Геродот. История в девяти книгах / под общ. ред. С.Л. Утченко. – Л.: Наука, 1972. – 600 с.

- Гребнев И.Е., Васильев С.К. Лошади из памятников пазырыкской культуры Южного Алтая // Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (ак-алахинские курганы) / отв. ред. А.П. Деревянко. – Новосибирск: Наука, 1994. – С. 106–111.

- Ковалевская В.Б. Конь и всадник: Пути и судьбы. – М.: Наука, 1977. – 152 с.

- Колосовский В.П. Лошади Туркестана. – М.: Либроком, 2016. – 160 с. – (Энциклопедия конника).

- Ксенофонт. Киропедия / отв. ред. С.Л. Утченко. – М.: Наука, 1976. – 334 с.

- Петренко А.Г. Становление и развитие основ животноводческой деятельности в истории народов Среднего Поволжья и Приуралья (по археологическим материалам). – Казань: Ин-т истории АН РТ, 2007. – 144 с. – (Археология евразийских степей; вып. 3).

- Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 2 т. – М.: Наука, 1994. – Т. 1. – 706 с.

- Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (акалахинские курганы) / отв. ред. А.П. Деревянко. – Новосибирск: Наука, 1994. – 124 с.

- Рябова Т.Н. Типизация коней древности // Ахал-Теке Информ: ежегодный информационно-аналитический альманах. – 2016. – С. 153.

- Самошин В. Песнь о небесном скакуне // Ахал-Теке Информ: ежегодный информационно-аналитический альманах. – 2012. – С. 152–155.

- Страбон. География в 17 книгах / под общ. ред. С.Л. Утченко. – Л.: Наука, 1964. – 943 с.

- Тацит Публий Корнелий. Анналы; Малые произведения; История. – М.: АСТ; Ладомир, 2003. – 986 с. – (Классическая мысль).

- Храброва Л., Рябова Т., Устьянцева А. Генетические особенности ахалтекинских лошадей разных популяций // Ахал-Теке Информ: ежегодный информационно-аналитический альманах. – 2012. – С. 187–190.

- Цалкин В.И. К изучению лошадей из курганов Алтая // Материалы и исследования по археологии Сибири. – М: Наука, 1952. – Т. 1. – С. 147–156. – (МИА; № 24).

- Edwards E.H. Horses: Their Role in the History of Man. – L.: Willow Books, 1987. – 224 p.

- Houël E. Histoire du cheval chez tous les peuples de la terre: depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. – P.: Bureau du Journal des Haras, 1848. – T. 1. – 589 p.

- Levine M. mtDNA and Horse Domestication: the Archeologist’s Cut // Equids in Time and Space: Papers in honour of Vera Eisenmann / ed. M. Mashkour. – Oxford: Oxbow Books, 2006. – P. 192–201.

- Mashkour M. Equides in the Northern Part of the Iranian Central Plateau from the Neolithic to Iron Age: New Zoogeographic Evidence // Prehistoric Steppe Adaptation and the Horse / еds. M. Levine, C. Renfrew, K. Boyle. – Cambridge: Oxbow Books, 2003. – P. 129–138.

- Spruytte J. Etudes Experimentales sur l’apelage contribution a l’histoire des chevaux. – P.: Crepin-Leblond, 1977. – 143 p.