Предмет психологической науки и проблема объяснения в психологии. Статья вторая: на пути к разработке новой концепции объяснения

Автор: Мазилов Владимир Александрович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 7, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются проблемы разработки новой концепции объяснения в психологии. Показано, что эти проблемы связаны с дальнейшим развитием психологии как науки, с освоением в ней идей и подходов, сложившихся в процессе становления неклассического и постнеклассического естествознания. Проанализированы особенности объяснения на этапе становления психологии. Представлено новое понимание предмета психологии как внутреннего мира человека. В качестве предпосылки возвращения причинно- следственного объяснения рассматривается его перенос внутрь предмета психологии.

Предмет психологии, объяснение, причинно-следственное объяснение, методологическая революция в естествознании, постнеклассическая наука

Короткий адрес: https://sciup.org/148321418

IDR: 148321418 | УДК: 159.9.01+001 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.07.P.59

Текст научной статьи Предмет психологической науки и проблема объяснения в психологии. Статья вторая: на пути к разработке новой концепции объяснения

ся от психофизического параллелизма;

– представить новую трактовку предмета психологической науки, реализующую идею совокупного предмета психологии и включающую методологию объяснения;

– освоить опыт и уроки методологической революции в естествозна-

Эдуард Шпрангер (1882–1963), основоположник понимающей психологии нии, становления неклассической и постнеклассической науки, учесть их в теоретической и прикладной психологии.

Таким образом, создание новой концепции объяснения в психологии не исчерпывается только продвижением в развитии методологии, а предполагает глубокую трансформацию психологической науки, смену парадигмы психологического знания. В конечном счете это должно заложить предпосылки для становления постнеклассической психологической теории и осуществить

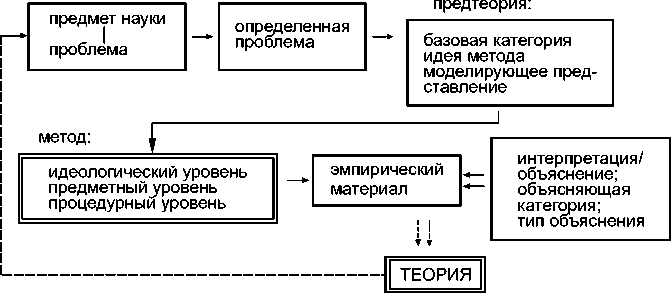

Модель соотношения теории и метода в психологии

требование, сформулированное некогда Э. Шпрангером, согласно которому психическое должно объясняться посредством “psychologica – psychological” (психологическое из психологического), а также кардинально поднять прикладной потенциал психологии как ведущей науки о человеке в XXI столетии.

Объяснение на этапе становления психологии как науки

В наших работах [4, 8] было показано место объяснения в общей структуре психологического исследования, что позволило наметить общий эскиз новой концепции объяснения в психологии. Основой для разработки этой концепции послужила модель соотношения теории и метода в психологии периода ее становления как самостоятельной науки (см. рис.).

Единство теории и метода достигается за счет того, что теория как результат исследования и метод как средство его осуществления имеют общие корни, которые могут быть обнаружены в предтео-рии – комплексе исходных представлений, являющихся основой для проведения эмпирического или теоретического психологического исследования. Предтеория предшествует не только теории как результату исследования, но и эмпирическому исследованию. Она представляет собой структурный инвариант, в составе которого представлены идея метода, ба- зовая категория, моделирующие представления.

Генезис объяснения как функции и задачи науки в период становления психологии как самостоятельной дисциплины может быть представлен следующим образом. Чтобы исходный эмпирический материал психологии превратить из наблюдений в знания, его необходимо интерпретировать. Первоначально интерпретация предполагает упорядочение данных посредством интерпретирующей категории. Производной от интерпретирующей категории является интерпретационная (объяснительная) схема. Ее основой на первых этапах становления психологии выступают общенаучные категории структуры, функции и процессы. Фактически интерпретация сводится к тому, что эмпирические данные упорядочиваются в направлении, заданном интерпретирующей категорией.

На ранних этапах развития психологии как самостоятельной науки базовая и интерпретирующая категории совпадают. В этом случае продуктом интерпретации является описание. Его в психологии рассматриваемого периода называют теорией. Если ставится задача объяснения, то возможны варианты. Первый из них – объяснение за счет обращения к физиологии. Второй вариант состоит в том, что кроме интерпретации посредством категории, совпадающей с базовой, дополнительно проводится реинтерпретация посредством другой категории. Реально объяснение на этом этапе чаще всего ограничивается декларативным указанием на возможность объяснения, а объяснения в собственном смысле слова не происходит. В плане постановки проблемы объяснения важным является случай, когда начинает использоваться объяснительная категория, не совпадающая с базовой. Это можно считать первой формой собственно психологического объяснения.

В дальнейшем по мере развития психологии процедуры объяснения усложняются. В первую очередь происходит усовершенствование самих исследовательских схем. Психология довольно быстро проходит этап, когда используется одна базовая категория. Вначале используется аналитический структурный подход, затем функциональный. Функциональный подход имеет перед структурным явные преимущества в силу своей естественной целостности. Затем появляются процессуальный, генетический, уровневый подходы. Довольно скоро обнаруживается, что можно использовать не одну базовую категорию, а их сочетание: структура и функция, функция и структура, структура и генезис и др.

Мы видим, что на ранних этапах становления психологической науки объяснение носит формальный характер. Оно сводится к описанию сферы психологического с использованием преимущественно общенаучных категорий, помогая установить взаимосвязь тех или иных явлений и процессов. Но такое объяснение как бы застывает в фазе констатации, не позволяя ответить на вопрос «почему?» А если ответ на этот вопрос и предлагается, то он носит, как правило, локальный и спекулятивно-гипотетический характер.

Своеобразие развития психологии состоит в том, что появление локальных объяснительных конструкций привело и ведет не столько к развитию психологической науки, сколько к ее сегментации на различные, слабо связанные друг с другом направления. Конечно, можно говорить об успехах различных направлений психологии, например как бихевиоризма, так и психоанализа, хотя выделенные нами для примера направления не просто несовместимы друг с другом, но и каждое по своему элиминирует собственно психическое, подменяя его либо поведением, либо некими вечны- ми архетипами. Кластеризация психологии привела к утрате ею единого предмета психологической науки. Результат – продолжительный методологический кризис психологии.

Методология объяснения и предмет психологии

Для разработки полноценной общей концепции объяснения необходимо понимание предмета психологии как совокупного и целостного. Одновременно и для полноценной трактовки предмета психологической науки как особой реальности необходима единая методология, обеспечивающая объяснение и понимание психологических явлений и процессов.

Смысл этих тезисов очевиден. Каждое исследуемое психологическое явление должно быть представлено в едином предметном поле психологической науки, ибо в противном случае нам придется соотносить различные психические явления как разнородные, а, следовательно, связи и отношения между ними неизбежно будут внешними.

В ряде работ, в том числе и опубликованных в журнале «Высшее образование сегодня», была представлена позиция автора, согласно которой в качестве предмета современной общей психологии человека может пониматься его «внутренний мир» [7, 9]. Внутренний мир человека рассматривается нами как психическая реальность, имеющая внутреннюю архитектонику [11, 13]. Это естественный объект, представляющий собой целостную систему психических явлений и процессов. Внутренний мир человека как единый системный (совокупный) предмет психологии определяет рамки и границы психологической науки.

Предлагаемой нами монистической трактовке предмета психологии противостоит многовековая традиция психофизиологического (онтологического) дуализма, заложенная Декартом,

Рене Декарт (1598–1650), великий философ-рационалист, один из творцов идеи психофизиологического дуализма

Лейбницем и Мальбраншем. Как это ни парадоксально, но она и по сию пору довлеет в психологической науке, хотя проявляется преимущественно в скрытых формах, в частности в виде идеи изоморфизма души и тела, сознания и бытия, идеального и материального.

Вот что писал об этом известный отечественный психолог П.Я. Гальперин: «Подлинным источником “открытого кризиса психологии” – писал он,– был и остается онтологический дуализм – признание материи и психики двумя мирами, абсолютно отличными друг от друга. Характерно, что ни одно из воинствующих направлений периода кризиса не подвергало сомнению этот дуализм. Для этих направлений материальный процесс и ощущение, материальное тело и субъект оставались абсолютно – toto genere – разными, несовместимыми, и никакая эволюция не может объяснить переход от одного к другому, хотя и демонстрирует его как факт. И в самом деле, если мыслить их как абсолютно противоположные виды бытия, то этот переход действительно понять нельзя» [1, c. 3]. П.Я. Гальперин полагал, что «с точки зрения диалектического материализма все обстоит иначе» [1, c. 3]. Однако и диалектическому материализму, как сей- час понятно, тоже не удалось решить главный методологический вопрос психологии.

На наш взгляд, живучесть психофизиологического дуализма связана с принципиальными характеристиками психического как особой реальности. Во-первых, психика как таковая непосредственно не наблюдаема, она может изучаться только опосредованно либо при помощи интроспекции. Во-вторых, каждый психолог, даже бихевиорист, не нуждающийся в такой абстракции, как психика, с абсолютной непреложностью воспринимает свою собственную психическую жизнь и ее влияние на свое поведение. В-третьих, психологические явления и процессы носят нелинейный, вероятностный характер, а психические состояния индивидуальны до неповторимости. Эти несовместимые с точки зрения классической науки аспекты психического вынуждают ученых разрывать его на две части – на параллельные идеальный и реальный миры.

Однако ситуация, сложившаяся в психологии, далеко не уникальна. С принципиально сходными проблемами в XX веке столкнулись физика при изучении микромира и биология при изучении наследственности. В ходе решения этих проблем была совершена методологическая революция в естествознании, позволившая создать квантовую механику, генетику, теорию хаоса, сформулировать принцип неопределенности Гейзенберга и эффект бабочки Лоренца.

С конца XX века идеи методологической революции в естествознании начинают проникать и в социально-гуманитарные науки. Прежде всего они вторглись в философию и социологию, затем в макроэкономику и историческую науку. Одну из самых серьезных попыток их привнесения в психологию предпринял Д.А. Леонтьев в своей книге «Психология смысла». Пришло время предпри- нять дополнительные усилия для того, чтобы лавина, наконец, сошла с гор.

Причинно-следственное объяснение в современной психологии

В связи с трактовкой предмета психологии как совокупного перед психологией открываются новые перспективы в плане использования причинно-следственного объяснения. Безусловно, этот тезис нуждается в развернутом комментарии. Собственно говоря, выяснение статуса причинно-следственного объяснения в условиях традиционного понимания предмета и в новых условиях, когда предмет предлагается трактовать как совокупный, и составляет одну из задач настоящей статьи.

Обратимся к рассмотрению этой непростой темы.

Начнем с того, что использование причинно-следственного объяснения при традиционном понимании предмета психологии заводит научную мысль в тупик.

В теории объяснения Ж. Пиаже все виды причинного объяснения приводят к редукции: причинное объяснение неизбежно сводит психическое к биологическому либо к социальному. В теории объяснения А.В. Юревича отстаивается тезис о том, что редукция неизбежна [14, 15]. Более того, А.В. Юревич пытается обосновать тезис о том, что редукция для психологии не зло, как полагает большинство исследователей, а благо, представляющее собой путь решения психологических проблем [15].

Наша позиция состоит в том, что редукция психического к непсихическому в психологическом исследовании неизбежно ведет к утрате собственного качества психического. Идея, которая отстаивается в настоящей статье, заключается в том, что причинно-следственное объяснение должно вернуться в психологию, но само оно должно быть перенесено внутрь предмета психологии.

Владимир Дмитриевич Шадриков. Видный отечественный психолог, создатель теории способностей

При этом «простота» причинного объяснения (если она не будет сочетаться с редукцией) превращается в существенное преимущество. Согласно Е.П. Никитину, причинное объяснение «является относительно простым видом объяснения. Оно раскрывает сущность как нечто «пассивное», «страдательное», произведенное другим объектом. А такое исследование объекта всегда оказывается более простым, нежели анализ его собственного активного функционирования. Причинное объяснение часто исследует объект не “имманентно, а со стороны”, посредством указания другого, внешнего объекта. Это происходит в тех случаях, когда объясняемый объект произведен так называемой внешней причиной. Исследование же объекта «извне», через его внешние соотношения с другими объектами, как показывает история науки, является более простым, нежели имманентное познание внутренних связей и структуры. Все эти факторы обусловливают относительно большую простоту причинного и вообще генетического объяснения…» [10, с. 88–89]. Таким образом, «активное функционирование объекта» в принципе не может быть раскрыто; не раскрывается и «имманентное познание внутренних связей и структуры» (что, кстати, является важнейшей задачей психологии). Отсюда становится понятным, что источник активности психики «обнаруживается» в физиологии, социологии, логике и проч. – в зависимости от склонности использовать тот или иной тип редукции. По нашему мнению, продуктивен тот подход, который видит источник активности психики в ней самой. Перенесение причинного объяснения внутрь предмета позволяет избежать редукции и, как можно полагать, исследовать психическое более конструктивно.

Мы уже говорили о том, что внутренний мир как предмет психологической науки включает в себя различные образования, которые представляют собой целостность, имеющую свою архитектонику. Ядром, объединяющим все составляющие внутреннего мира в единое целое, выступают способности [12, 13].

Категория способностей была переосмыслена В.Д. Шадриковым [12]. Автор предлагает выделить три измерения способностей, в которых они реализуются и через которые они проявляются в деятельности человека: природные (способности индивида), субъектно-деятельностные (способности субъекта деятельности), личностные (способности личности).

Под природными способностями понимаются «свойства физиологических функциональных систем, реализующих отдельные познавательные и психомоторные функции. В данном определении способности рассматриваются как общие (всеобщие) качества. Здесь реализуется связь психики и ее субстрата, определяемая положением о единстве строения и функции» [12, с. 102].

Природные способности на уровне их представленности в психической деятельности человека реализуются в виде пси- хических функций (восприятие, внимание, память и др.), каждая из которых имеет индивидуальную меру выраженности у индивида. Если на уровне всеобщей представленности психических функций у человека можно говорить о способностях индивида, то в ходе реализации им той или иной деятельности следует говорить о способностях субъекта деятельности. Последние отражают операционные механизмы психических функций и также имеют индивидуальную меру выраженности. Формирование способностей субъекта деятельности происходит за счет достраивания природных способностей интеллектуальными операциями, классифицируемыми В.Д. Шадриковым на четыре вида: предметно-практические операции (сравнение, анализ, синтез и др.); операции восприятия и памяти (группировка, классификация, систематизация и др.); операции мышления (сравнение, раскрытие отношений, обобщение и др.); метаинтеллектуальные операции (формирование гипотезы, целеполагание, принятие решения, планирование и др.).

Третий вид способностей (способности личности) достаточно многообразен, но в нем выделятся два ведущих личностных образования, определяющих успешность реализации способностей индивида и субъекта деятельности: мотивация и духовные способности. Их место в структуре способностей определяется следующим образом: «С учетом того, что мотивация направляет поведение человека, а поведение реализуется через его способности, а также принимая во внимание структуру психологических функций, мы можем утверждать, что мотивация будет тесно связана со способностями, с одной стороны, определяя их развитие, с другой – проявляясь в функциональных состояниях (духовных способностях)» [12, с. 120].

В контексте обсуждаемых в настоящей статьи проблем принципиально важно, что вопрос о детерминации способностей переносится внутрь психической реальности, ибо рассматривая разные уровни способностей (природные, способности субъекта деятельности, способности личности), мы получаем возможность для анализа реальных влияний одних компонентов внутреннего мира на другие. Таким образом, психологические проблемы решаются средствами психологии.

Как понятно из сказанного, в структуре внутреннего мира человека наличествуют взаимосвязанные и взаимообусловленные психологические образования, имеющие различное происхождение и разную природу. И к этим образованиям вполне правомерно применять причинно-следственное объяснение. Отдельно подчеркнем, что использование причинно-следственного объяснения, естественно, не отменяет широкого применения других видов объяснения (например, из известной классификации видов объяснения Брауна) [16].

В конце 1950-х годов С.Л. Рубинштейн сформулировал новую трактовку детерминизма, согласно которой «внешние причины действуют через внутренние условия». Представляется, что внутренние условия, о которых писал классик психологии, как раз и составляют внутренний мир человека как целостность, определяющую человеческое поведение. Освоение этого положения в психологических исследованиях позволит на деле вернуть методологию причинно-следственного объяснения в психологическую науку.

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960). Выдающийся отечественный психолог и философ. Один из авторов деятельностного подхода

Предварительные итоги

Есть все основания рассматривать современную ситуацию в отечественной и мировой психологии как естественно сложившуюся.

Однако ситуация эта не внушает оптимизма. Слишком многие аспекты, характерные для психологической теории и прикладных психологических исследований, не отвечают тем критериям, на основании которых мы отличаем науку от не-науки. В их числе – фрагментация психологических знаний, потеря теоретико-методологической идентичности, подмена объяснения психологических явлений их описанием и интерпретацией.

Эти и другие обстоятельства сковывают, замораживают прикладной потенциал психологии. Несмотря на огромную потребность общества в применении психологических знаний амплуа практических психологов почти исключитель- но ограничивается психотерапией и психодиагностикой, то есть выполнением функций приходского священника.

Мы разделяем точку зрения видных отечественных философов и психологов А.Г. Асмолова, В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили, В.М. Розина и других, которые связывают преодоление методологического кризиса психологической науки с освоением ключевых идей, выработанных в процессе становления постнеклассической парадигмы научного познания. Чтобы продвинуться в этом направлении, требуется в первую очередь пересмотреть предмет психологии и вернуть в нее методологию объяснения, включая причинноследственное объяснение. И в настоящей статье эта попытка предпринята.

Но это только попытка. Работу по преобразованию психологической науки можно и нужно продолжать.

Список литературы Предмет психологической науки и проблема объяснения в психологии. Статья вторая: на пути к разработке новой концепции объяснения

- История психологии. Период открытого кризиса (10-е - 30-е гг.). 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 364 с.

- Мазилов В.А. Методологические проблемы психологии: объяснение и редукционизм // Ярославский психологический вестник. 2007. Вып. 20. С. 15-20.

- Мазилов В.А. Научная психология: проблема объяснения // Методология и история психологии: научный журнал. 2008. Т. 3, вып. 1. С. 58-73.

- Мазилов В.А. Объяснение в психологии // Теоретичнi дослiдження у психологiї: монографiчна серiя. 2019. Т. VI. 175 с. URL: http://theor-research.georgyball.com (дата обращения: 03.03.2020).

- Мазилов В.А. Объяснение и понимание в научной психологии // Ярославский психологический вестник. 2018. № 41.

- Мазилов В.А. Понимание. Объяснение. Творчество // Вокруг "Стен и мостов": размышления о методологии психологической науки: сб. статей / под ред. В.А. Мазилова. Электрон. текстовые дан. Ижевск: ERGO, 2016. С. 10-45.

- Мазилов В.А. Предмет психологии: целостность и анализ "по единицам" // Высшее образование сегодня. 2020. № 2. С. 48-56.

- Мазилов В.А. Разработка концепции объяснения в психологии // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 4. С. 188-197.

- Мазилов В.А. De anima: Предмет психологии и границы его постижения // Высшее образование сегодня. 2019. № 6. С. 60-70.

- Никитин Е.П. Объяснение - функция науки. М., 1970. 280 с.

- Шадриков В.Д. Внутренний мир человека. М., 2006. 386 с.

- Шадриков В.Д. Способности и одаренность человека. М.: Институт психологии РАН, 2019. 274 с.

- Шадриков В.Д., Мазилов В.А. Общая психология. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 411 с.

- Швырев В.С. Интерпретация // Новая философская энциклопедия. Т. 2. М., 2010. С. 134-135.

- Юревич А.В. Объяснение в психологии // Психологический журнал. 2006. № 1. С. 97-106.

- Brown R. Explanation in social science. Chicago, 1963. Т. VIII. 198 p.