Предмет восточной торевтики из Новосибирска

Автор: Бородовский Андрей Павлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена описанию и интерпретации предмета антропоморфной восточной торевтики, случайно обнаруженной на территории Новосибирска в районе традиционной переправы через Обь. Целью публикации является историко-культурная атрибуция предмета – импортного изделия, установление его относительной хронологии и возможного предназначения. Функциональная принадлежность артефакта рассмотрена как в контексте его первоначального происхождения, так и возможного использования в местной среде. Детально проанализирована одежда, изображенная на предмете торевтики, как один из наиболее информативных элементов его культурной принадлежности. Особое внимание уделено характеристике динамизма, переданного в объемном изображении, для объективной интерпретации действия, отраженного в миниатюрной скульптуре. Установленные прямые и косвенные аналогии для предмета торевтики из Новосибирска, позволяют констатировать его восточное происхождение, связанное с последствиями влияния античной культуры на широкие территории Евразии.

Верхнее Приобье, восточная торевтика, античное влияние, импортные предметы, культовые комплексы, случайные находки

Короткий адрес: https://sciup.org/147220300

IDR: 147220300 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-5-96-104

Текст научной статьи Предмет восточной торевтики из Новосибирска

На территории города Новосибирска расположено значительное количество археологических памятников, относящихся к различным историческим периодам [Справочник…, 1992. С. 29; Молодин и др., 1993]. Особая их концентрация характерна для участка древней переправы на самом узком участке речной долины Оби на севере Верхнего Приобья. Пойменная левобережная территория современного Новосибирска является одной из зон первоначального освоения этой местности. Именно здесь при прокладке Транссибирской магистрали и сооружении железнодорожного моста через Обь еще в конце XIX в. был обнаружен «Новосибирский могильник» [Молодин и др., 1993. С. 5], в действительности являющийся разрушенным культовым местом эпохи раннего железа, сформировавшимся у традиционной переправы через Обь. На рубеже XVII–XVIII вв. на этой территории появилась одна из первых деревень Новосибирского Приобья – село Кривощёково. Продолжение интенсивного хозяйственного освоения этого участка в последнее время (строительство еще одного автомобильного моста) привело к значительному разрушению культурного слоя. Весной 2020 г. среди грунта, перемещенного гусеничной техникой, была случайно обнаружена металлическая антропоморфная статуэтка восточного происхождения (рис. 1, 1 ). В настоящее время предмет находится в составе частной коллекции. Автору публикации удалось получить доступ к этому артефакту и провести его материаловедческое изучение и 3D-сканирование в специализированных лабораториях ИАЭТ СО РАН.

Анализ материалов

Размеры предмета восточной торевтики из Новосибирска составляют 10 × 2–3 см, вес – 129,3 г (рис. 1, 2 ). Изделие на момент обнаружения было обильно покрыто сильно запекшейся на его поверхности органикой (возможно, навозом). Поэтому реальный вес сохранившейся части объемной статуэтки после окончательной очистки будет несколько меньше. Поверхность изделия имела золотистую патинизацию частично изъеденную кавернами разрушения металла. Анализ состава металла энергодисперсионным методом, проведенный специалистом лаборатории изотопных исследований «Alstopes» М. М. Игнатовым на сканирующем микроскопе «Хитачи», позволило установить основной состав сплава изделия: 62,1 % меди 15,3 % олова, 15,2 % свинца и 7,4 % цинка. Учитывая количество олова в сплаве и наличие цинка, его вполне можно характеризовать как бронзу. Для таких сплавов в эпоху бронзы характерно было наличие олова от 10 (классическая бронза) до 6 % (мягкая бронза). Наличие в сплаве фигурки достаточно большого количества свинца сближает ее с рецептурой цветного металла, использующегося в Античности при постройке судов. Следует подчеркнуть, что состав металла фигурки существенно отличается и от современной бронзы,

Рис. 1 (фото). Находка металлической антропоморфной фигурки на территории Новосибирска: 1 – место находки; 2 – антропоморфная фигурка; 3 – лицо фигурки

Fig. 1 (photo). The metal anthropomorphic figurine, discovered on the territory of Novosibirsk:

1 – the location of the find; 2 – anthropomorphic figurine; 3 – figure face для которой характерно 88 % меди и 12 % олова. Для коммерческого сплава бронзы в настоящее время характерно 90 % меди и 10 % цинка, тогда как архитектурная бронза состоит из 57 % меди, 3 % свинца и 40 % цинка, приближаясь по составу к латуни. Исходя из таких сравнительных параметров состава сплава металла фигурки из-под Новосибирска, его можно отнести к древним или античным бронзам.

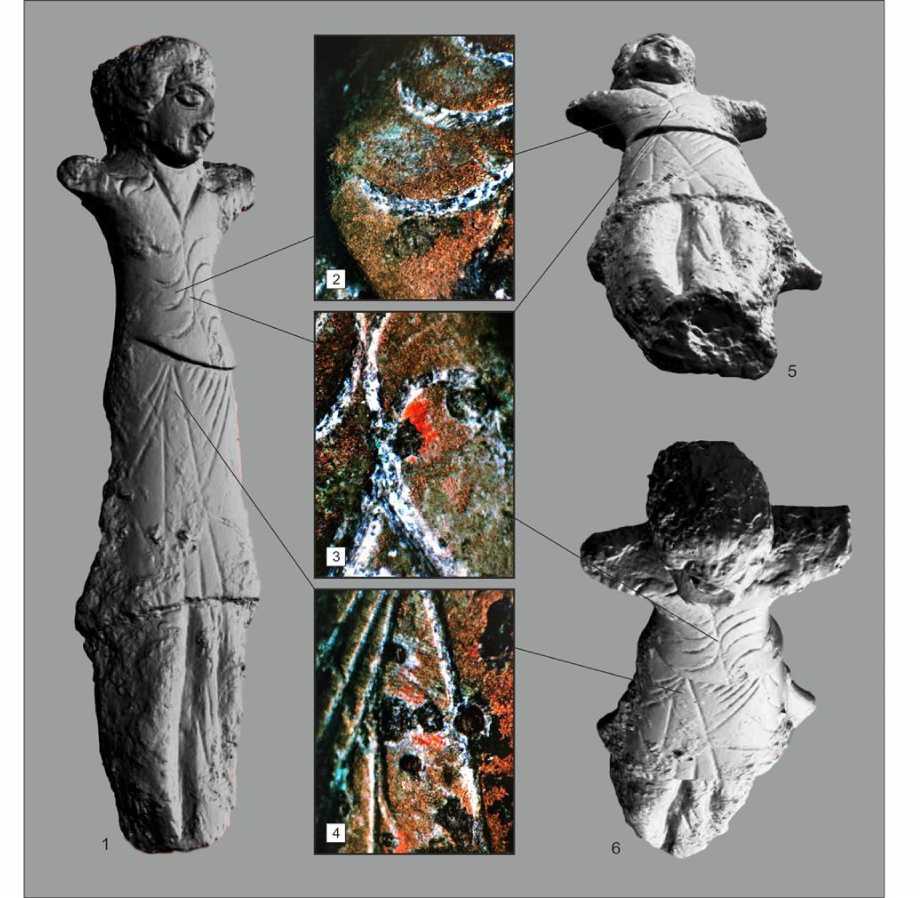

Учитывая загрязненность поверхности предмета и частичную его поврежденность от коррозии, для получения предварительной объемной модели изображения младшим научным сотрудником П. В. Чистяковым в лаборатории цифровых технологий в археологических исследованиях «Цифра» ИАЭТ СО РАН было выполнено трехмерное моделирование (рис. 2, 3). Трехмерная модель скульптуры была получена в результате применения сканера структурированного подсвета Range Vision 5М по опубликованной методике [Kolobova et al., 2019]. Отдельные детали этого предмета торевтики также просматривались через микроскоп при значительном бинокулярном увеличении (рис. 1, 2 ; рис. 3, 2 – 4 ).

В итоге особенности изделия можно характеризовать следующим образом. Само изображение представляет собой объемную человеческую фигуру, отлитую в двухсторонней фор- ме, один из литейных швов которой отчетливо прослеживается на правом боку фигурки (см. рис. 2). На тыльной стороне антропоморфного изображения представлен объемный округлый выступ (см. рис. 1, 2). Он, возможно, является рудиментом штифта, удерживавшего модель фигурки внутри формы. С этой стороны антропоморфная отливка имела гладкую поверхность. В районе ног у этого предмета торевтики имелось уплощенное углубление. Оно, вероятно, было предназначено для крепления к какой-то поверхности. Такой конструктивный элемент дает все основания предполагать, что артефакт являлся составной деталью достаточно сложного составного изделия.

Металлическая антропоморфная фигурка из Новосибирска изображает человека, изогнутого S-образно. Голова изображения наклонена влево и вниз (см. рис. 1, 2 , 3 ; рис. 2). Обломанные руки были подняты вверх и, возможно, находились в позе адорации. Туловище человеческой фигуры имело небольшой наклон в правую сторону. Ноги фигурки слегка изогнуты в коленях и лишены ступней вследствие их разрушения. В целом создается впечатление, что при объемном изображении этого предмета торевтики стремились передать круговое вращение против часовой стрелки, возможно, во время танца-кружения. В восточной ритуальной практике известно использование экстатических плясок в рамках шаманского общения с божеством.

Одежда на металлической миниатюрной скульптурке из Новосибирска представлена верхней наплечной распашной рубахой с клиновидным разрезом на груди без выступающего ворота. Такой вариант разреза ворота верхней плечевой одежды «варварского» типа изображен на скульптуре парфянского времени Халчаяна в Средней Азии [Древние государства…, 1985, С. 408. Табл. CXX] и в традиционной одежде скифов Северного Причерноморья [Гот-тенрот, 2001. Л. 63, 1 ].

Рис. 2 (фото). 3D-модель металлической фигурки восточного происхождения с территории Новосибирска

Fig. 2 (photo). 3D-model of the metal figurine of Eastern origin from the territory of Novosibirsk

Рис. 3 (фото). Детали металлической фигурки восточного происхождения с территории Новосибирска: 1 – вертикальная проекция предмета торевтики; 2 , 3 – изображение складок ткани наплечной одежды металлической фигурки; 4 – детали изображения поясной части одежды фигурки;

5 , 6 – наклонно-горизонтальные проекции фигурки

Fig. 3 (photo). Details of the metal figurine of Eastern origin from the territory of Novosibirsk: 1 – vertical plane of the toreutics item; 2 , 3 – the image of the folds of the fabric of the shoulder clothing of the metal figure; 4 – details of the image of the waist part of the figurine’s clothing;

5 , 6 – oblique-horizontal plane of the figure

По обе стороны клиновидного ворота наплечной одежды в различном направлении расположены скобковидные углубления (рис. 2, рис. 3, 2, 3). Справой стороны рубахи они ориентированы вниз, а с левой – вверх. Линии этих скобковидных выступов не стыкуются друг другом, образуя при этом S-образные фигуры (см. рис. 3, 2, 3). В целом же такой декор, наряду с динамизмом скульптуры, возможно, отражает движение. Не исключено, что этим художественным элементом передавалась драпировка или складки какой-то легкой ткани. При этом, судя по изображению на туловище фигуры обильной драпировки наплечной одежды, она, скорее всего, сшита очень просторно. Материалом для такой «рубахи» мог быть тонкий шелк. Один из нижних краев рубахи изображен ниспадающим в сторону движения человеческой фигуры. Поясная одежда представлена широким юбкообразным подолом, один из внешних краев которого изображен объемной складкой, ниспадающей в том же направлении, что и один из краев рубахи. От линии пояса на подоле одежды нанесены два удлиненных заштрихованных фестона (см. рис. 2; 3, 4). Такие изображения вполне могут быть декором ткани, из которой была изготовлена поясная одежда прототипа. В центральной части подола, между двумя косо заштрихованными фестонами, изображены три вертикальные складки, возможно, передающие драпировку. Наверху прослеживается еще один не заштрихованный фестон. Такой изобразительный прием подчеркивает объемность и ширину подола набедренной одежды. Между чуть согнутых ног антропоморфного изображения отчетливо виден свисающий длинный предмет с витой структурой (см. рис. 2). Возможно, это окончание длинного пояса-кушака, который был завязан на поясе под складками свисающего нижнего края плечевой одежды.

Голова металлической фигурки чуть наклонена вниз и влево, в противоположную сторону от основного изгиба фигуры (см. рис. 1, 2 ; 2). Прическа на металлической скульптурке представлена в виде «шапки» волос. Вне непосредственной близости от лица спадающие волосы разделены прямым пробором. Лицо фигурки было изображено достаточно рельефно. В центральной части лба нанесено единичное углубление (см. рис. 1, 2 ; 2). Глаза обозначены высоким миндалевидным рельефом с отверстиями в центре, изображающими зрачки (см. рис. 1, 2 ). Короткий нос показан невысоким рельефом. Рот смоделирован овальным углублением, в центре которого высоким рельефом были выполнены губы. В целом изображение лица можно трактовать как европеоидное, стилистически близкое к античной традиции.

На лицевой стороне антропоморфного изображения выявлено несколько фрагментов алой краски. Они располагались исключительно на плоской поверхности между линиями гравировки складок одежды и лица фигурки, включая ее глаза (см. рис. 1, 2 ; 3, 3 , 4 ). Энергодисперсионный анализ краски позволил установить, что ее состав не отличается от состава сплава на поверхности фигуры. В составе красочного покрытия на поверхности металлической фигурки не было обнаружено элементов железа или ртути, что не позволяет соотносить фрагменты красителя с киноварью. Следует отметить, что нанесение краски на поверхность бронзовых предметов является одной из характерных черт восточной торевтики.

Обсуждение

Наиболее вероятной территорией происхождением скульптуры из Новосибирска может быть северная Индия. В пользу такого предположения можно привести ряд аргументов.

Во-первых, одежда на фигурке явно демонстрирует гибридность изображенного костюма. Если плечевой отдел туловища покрыт шитой распашной рубахой с клиновидным вырезом, то на поясе явно изображена не шитая одежда с обильной драпировкой, дополненная длинным скрученным кушаком на поясе (см. рис. 2). Длинный витой пояс-кушак имеется также и на золотом предмете, изображающем крылатую богиню с «ангелом», из погребения 2 Тил-ля-Тепе в Афганистане [Bactrian Gold…, 1985. Р. 137, 80 ; 321].

Во-вторых, изображение точки на лбу фигурки из Новосибирска может быть знаком принадлежности персонажа к буддизму (см. рис. 1, 3 ; 2). Такой элемент представлен на лицах целого ряда персонажей бактрийской торевтики из Тилля-Тепе в северном Афганистане. Среди них антропоморфное изображение на золотых подвесках с двумя драконами из погребения 2 [Ibid. P. 98–105, 44 – 47 ; 231] и крылатая богиня из погребения 6 [Ibid. P. 156, 99 ; 254]. В конце I тыс. до н. э. активное распространение буддизма в Центральной Азии происходит после вторжения представителей эллинистической Бактрии на территорию северо-запада Индийского субконтинента. Одним из них был Менандр I Сотер, правивший с 165/155 по

130 г. до н. э. Этот правитель индо-греческого царства был первоначально царем Бактрии. После завоевания обширных территорий Менандр I стал активным покровителем буддизма. На приписываемом ему рельефе Брахут Явана (100 г. до н. э.), хранящемся в Индийском музее г. Калькутты, он изображен в северной тунике с эллинистическими складками и буддийским символом триратна (три драгоценности) на мече. По другим археологическим данным, распространение буддизма также представлено в самой Бактрии. Среди них – руины культовых сооружений Каратепе в Старом Термере, кумирни в Зартепе, скульптура из Дальверзин-Тепе и фрески из Кара-тепе [Древние государства…, 1985. С. 262, 410. Табл. CXXII, 4 ]. Следует подчеркнуть, что на начальном этапе распространения буддизма в Бактрии в I– IV вв. н. э., бактрийские мастера, несмотря на следование буддийским канонам, привносили в эту устоявшуюся иконографию свои незначительные изменения. Среди этих инокультурных добавлений существенное значение имело изображение местной одежды [Мкртычев, 2002. С. 229].

В-третьих, индийское влияние на предмете восточной торевтики из Новосибирска отчетливо представлено в изображении поясной просторной одежды. Судя по дошедшим до нас рельефным и скульптурным изображениям, большинство населения Индии, начиная с глубокой древности, носило не сшитую одежду: шарфы, длинные пояса [Гусева, 1982. С. 33]. Скорее всего, такой длинный витой шарф-пояс показан на антропоморфном изделии восточной торевтики из Новосибирска. Особенностью его является не только длина, но и то, что при завязывании его длинный конец оказывается сзади фигуры. Именно этим обстоятельством и можно объяснить особенность изображения такого шарфа на поясе изучаемого изделия, а затем его появлением между ног и сзади ее корпуса и нижнего подола длинной одежды.

Такой пояс – лунги – достаточно часто представлен на персонажах бытовых сцен, изображенных на буддийских ступах Индии II–I вв. до н. э. в Санчи, Бхархуте, Амаравати [Там же]. Из индийской каменной скульптуры эпохи Античности можно привести еще несколько косвенных аналогий. Это прежде всего касается декора поясной одежды. Изображенные на ней фестоны, обращенные остриями вниз (см. рис. 2), встречаются на подолах одежды некоторых каменных скульптур из Индии [Там же].

Отдельно следует остановиться на трактовке наклона головы влево на восточной фигурке из Новосибирска (см. рис. 1, 2 , 3 ; 2). Такая изобразительная деталь может иметь особое значение для историко-культурной интерпретации. Дело в том, что в ритуально-танцевальной практике дервишей-семазенов Турции до сих пор существует особый медитативный прием [Успенский, 1999. С. 393–396; Гудимова, 2002]. Он заключается в том, что танцоры, кружась, наклоняют голову, придавливая сонную артерию. Это влияет на циркуляцию крови и позволяет им входить в транс в процессе медитации. Отмеченная ранее искривленность туловища и ног изучаемой фигурки, а также поднятые вверх руки в позе адорации вполне могут передавать такую практику танцевальной медитации (см. рис. 1, 2 , 2). Наряду с этими аналогиями следует заметить, что и для индийской скульптуры эпохи Индо-греческого царства (180 г. до н. э. – 10 г. н. э.) характерно изображение головы с наклоном [Гусева, 1982. С. 33].

Заключение

Упоминания о находках металлических антропоморфных предметов известны на левобережье Новосибирского Приобья в районе традиционных переправ еще с первой четверти XVIII столетия. В частности, при посещении Д. Г. Мессершмидтом весной 1721 г. Чаусского острога ему сообщили о находке одним из крестьян из д. Орда (современный р. п. Ордынское Новосибирской области) «большой латунной статуэтки божка» [Messerschmidt, 1962. S. 74]. Случайная находка антропоморфного объемного изделия является далеко не первым из таких артефактов. Однако изделие восточной торевтики из Новосибирска демонстрирует явные признаки античного влияния. При этом находки предметов, связанных с Античностью, на территории юга Западной Сибири представлены эпизодично. Среди этих артефактов антич- ные монеты из Усть-Чарышской Пристани [Киселев, 1940], бронзовая скульптура Геракла из собрания Бийского краеведческого музея, римская монета из г. Ачинска и византийская нумизматика из Среднего Прииртышья.

Функционально антропоморфный предмет восточного происхождения, обнаруженный в Новосибирске, является частью какого-то сложного изделия. В античном мире многофигурные композиции предметов объемной торевтики достаточно широко представлены на территории Евразии. В качестве одного из таких примеров можно привести многофигурную антропоморфную торевтику юга Восточной Азии – царства Диена (Дянь) – с явными признаками сакского влияния [Деопик, 1979]. Следует также подчеркнуть, что в эпоху раннего железа антропоморфные объемные бронзовые фигурки как дополнительные детали сложных составных изделий известны на Ближнем Востоке с начала I тыс. до н. э. Очевидно, что случайная находка металлической антропоморфной фигурки из Новосибирска относится к этой категории предметов. Явным историко-культурным своеобразием данного артефакта является его «гибридность», представленная в органическом сочетании северных и южных изобразительных реалий, среди них бактрийские особенности прически и ворота наплечной одежды, а также косвенные признаки влияния буддийской культурной традиции (точка на лбу) и детали поясной одежды (кушак), возможно, имеющие индийское происхождение.

Received

09.11.2020

Список литературы Предмет восточной торевтики из Новосибирска

- Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. Одежда, оружие, предметы труда и домашнего обихода от древних до новых времен. М.; СПб.: Полигон, 2001. 478 с.

- Гудимова С. А. Сакральный танец дервишей // Вестник культурологии. 2002. № 3. С. 182–183.

- Гусева Н. Р. Художественные ремесла Индии. М.: Наука, 1982. 238 с.

- Древние государства Кавказа и Средней Азии. Археология СССР. М.: Наука, 1985. 496 с.

- Деопик Д. В. Всадническая культура в верховьях Янцзы и восточный вариант «звериного стиля» // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М.: Гл. ред. вост. лит., 1979. С. 62–67.

- Киселев С. В. Находка античных и византийских монет на Алтае // Вестник древней истории. 1940. № 3–4. С. 360–363.

- Мкртычев Т. К. Буддийское искусство Средней Азии (I–X вв.). М.: Академкнига, 2002. 286 с.

- Молодин В. И., Новиков А. В., Росляков С. Г., Новикова О. И., Колонцов С. В. Археологические памятники города Новосибирска (Свод памятников истории и культуры народов России). Новосибирск: [Б. и.], 1993. Вып. 1. 33 с.

- Справочник по городу Ново-Николаевску. К 100-летию города. Новосибирск: Наука, 1992. 231 с.

- Успенский П. Д. Новая модель вселенной. М.: Фаир-Пресс, 1999. 560 с.

- Bactrian Gold from the excavations of the Tillya tepe necropolis in northern Afghanistan. Leningrad, Aurora, 1985, 260 p.

- Kolobova K. A., Fedorchenko A. Y., Basova N. V., Postnov A. V., Kovalev V. S., Chistyakov P. V., Molodin V. I. The Use of 3D-Modeling for Reconstructing the Appearance and Function of Non-Utilitarian Items (the Case of Anthropomorphic Figurines from Tourist-2). Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 2019, no/ 4 (47), p. 66–76.

- Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Berlin, Akademie-Verlag, 1962, Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1722, 380 S.