Предметное содержание русских влияний на материальную культуру коренного населения юга Приенисейского края в позднем средневековье - начале Нового времени (по данным археологии)

Автор: Скобелев Сергей Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Территория юга Приенисейского края вошла в состав России в XVII - начале XVIII в. В этот период здесь появилось многочисленное русское население, проходили интенсивные процессы взаимовлияния русской и местной культур. В этой связи важно выявить конкретное вещественное содержание влияний на коренных жителей со стороны русских людей. В результате исследования на базе археологических источников установлено, что влияния имели место во всех сферах жизни. В первую очередь, заимствовались новые орудия труда, инструменты, керамическая и деревянная посуда, а также предметы быта, украшения и др. Через посредство русских людей в регион поступало большое количество товаров западно-европейского, средне- и восточно-азиатского происхождения. Предметов вооружения русского происхождения относительно мало. Изучение предметного комплекса, связанного с деятельностью русских людей, позволило раскрыть суть процесса влияний, показать предпосылки для развития новых способов хозяйственной деятельности у коренных жителей - охоты с применением ловушек, пашенного земледелия, деревянного домостроительства, что положительно сказывалось на их быте.

Юг приенисейского края, коренное население, xvii-xviii вв., русские влияния, орудия труда, инструменты, вооружение, керамика, деревянная посуда, ткани, нитки, хозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/14737086

IDR: 14737086 | УДК: 930.26

Текст научной статьи Предметное содержание русских влияний на материальную культуру коренного населения юга Приенисейского края в позднем средневековье - начале Нового времени (по данным археологии)

Одной из частей изучения единой темы – роль и место в жизни общества материальной культуры в целом, средств труда и связанных с ними специфических способов хозяйственной деятельности в частности, является обращение к особенностям существования, развития и взаимовлияний их этнических и региональных вариантов в определенные временные промежутки. Как «…развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном общении» [Маркс, Энгельс, 1955. С. 440], так и развитие отдельных вариантов материальной культуры и средств труда часто обусловливается степенью их взаимодействия и взаимовлияния. К этим вариантам может быть отнесена и материальная культура различных групп коренного населения крупного региона Сибири, единого в смысле исторических судеб населявших его народов, составивших затем ядро будущего хакасского этноса – южной части бассейна Среднего Енисея и прилегающих территорий бассейна Оби. В данном отношении она (культура) может рассматриваться в определенный исторический период, имеющий четкую нижнюю границу (начало XVII в.) и характеризующийся активными и многообразными процессами общения в сфере материальной культуры коренных жителей с вновь появившимся здесь многочисленным иноэтничным населением – русскими людьми. Верхняя хронологическая граница с учетом указанного обстоятельства не может быть определена, поскольку эти процессы продолжались без какого-либо перерыва вплоть до современности, и потому для работы подобного рода она должна быть установлена искусственно, в первую очередь исходя из хронологической принадлежности используемых для иллюстрации сообщений письменных документов источников археологического происхождения, большая часть которых относится к XVII–XVIII вв.

Рассмотрение конкретного примера развития материальной культуры, средств труда, новых способов хозяйственной деятельности у местного населения крупного региона Сибири в условиях его взаимодействия с русскими людьми, несомненно, важно и актуально. В связи с этим большой интерес вызывают материальное содержание, суть и ход данного процесса, его значение для судеб коренных жителей региона, что позволяет в рамках единой общей проблемы взаимодействия русского народа с иными народами нашей многонациональной Родины глубже проанализировать воздействие социально-экономических, политических, экологических и этнических факторов на процессы таких взаимовлияний, выявить в них общие закономерности и специфические особенности. Актуальность данной тематики усиливается тем обстоятельством, что именно материальная культура народов Сибири была первым объектом русских влияний, результаты которых в этой сфере были решающими для восприятия его затем в иных областях общественной жизни. «Разработка вопросов о взаимовлиянии русского и нерусского сибирского населения, – отмечал В. И. Шунков, – о формах передачи трудовых навыков, об обмене достижениями культур, изменениях быта и т. д. является одной из важнейших проблем сибирской истории» [Шунков, 1974. С. 209].

Изучение начальных русских влияний на материальную культуру коренных жителей юга Приенисейского края – прямых предков одного из крупнейших современных народов Сибири – хакасов (хоорай), важно и в том отношении, что оно может восполнить имеющийся пока существенный пробел здесь, приходящийся на XVII – начало XVIII в. Так, К. М. Патачаков писал в 1958 г., что «…этот, очень важный вопрос для истории хакасов до сих пор еще не был предметом специального изучения» [Патачаков, 1958. С. 3]. Конечно, за прошедшие десятилетия по данной тематике был выполнен определенный объем исследований, в первую очередь самим К. М. Патачаковым и главным образом на базе письменных и этнографических источников.

Одновременно произошло и накопление большого корпуса новых источников – археологических материалов, ввод которых в научный оборот, несомненно, позволяет самостоятельно решить ряд аспектов этой проблемы. Но максимальный эффект может дать работа, направленная на наполнение и уточнение сведений известных и ранее письменных и этнографических источников конкретными примерами из раскопок погребений и поселений местных жителей различных территорий. Такой исследовательский подход является вполне приемлемым как с точки зрения методики исследования археологического характера, так и с точки зрения его важности для решения актуальной проблемы сибирской истории.

Ранее нами уже давалась характеристика результатов собственно археологических исследований памятников конца позднего средневековья – начала Нового времени на территории этого региона и соответственно состава и качества источников археологического происхождения. На их основе де-лались выводы о сложении в указанный период единого комплекса предметов материальной культуры, что и являлось важнейшим свидетельством взаимовлияний в сфере материальной культуры между коренным и русским населением региона [Скобелев, 2003а; 2003б; 2007а; 2007б].

Поэтому в настоящей статье нет необходимости освещать эти моменты, а можно перейти непосредственно к этапу детализации исследования, рабочей задачей которого является выявление конкретного вещественного содержания влияний в сфере материальной культуры на коренных жителей со стороны русского населения. Изучение предметного комплекса в условиях его возможной дифференциации для разных территорий позволит раскрыть суть процесса влияний, наполнив его реальным содержанием, возможно, для каждой из групп населения в отдельности.

Первоначальное русское освоение региона, по нашему мнению, проходило в два этапа – с рубежа XVI–XVII вв. и до начала XVIII в., затем с начала и по 60-е гг. XVIII в. На первом этапе осваивалась территория, преимущественно, к северу от Красноярского острога, поскольку земли к края 233

югу от него находились под постоянной угрозой вторжений кыргызов, бурят и монголов (Алтын-хана, затем джунгар). С угоном джунгарами в 1703 г. кыргызов за пределы Сибири и прекращением почти непрерывной войны началось первоначальное освоение и южной части региона, приведшее к тому, что к 60-м гг. XVIII в. здесь также появилось довольно многочисленное по тем временам постоянное русское население, вступавшее в различного рода контакты, в том числе брачные, с местными жителями [Быконя, 1981; Москаленко, Скобелев, 2003].

Коренное население региона к началу XVII в. находилось на более низкой стадии общего развития материальной культуры и хозяйства в целом, чем пришедшее сюда русское. Это хорошо фиксируется как по данным письменных источников, так и по материалам археологических раскопок памятников дорусского времени. Основными занятиями жителей степей и лесостепей были полукочевое скотоводство и охота. Население окружающих горнотаежных областей занималось, преимущественно, охотой. Лишь у части населения (качинцев и аринцев в Красноярской лесостепи, части сагайцев, бельтыр и шорцев в Кузнецком Алатау и, возможно, «канских» татар) существовало земледелие, которое можно охарактеризовать как мотыжное [История Хакасии…, 1993. С. 158–164; Очерки…, 2008. С. 227–233]. Вероятно, часть земледельческого населения Красноярской лесостепи была даже оседлой [История Хакасии…, 1993. С. 160]. Но капитальное домостроительство отсутствовало, люди повсеместно проживали в легких переносных жилищах типа юрт («иб») или чумов («алачых»), иногда в постоянных корьевых постройках («ат-иб») [Сокровища…, 2008. С. 66–70]. Эти сооружения не обеспечивали зимой постоянно комфортной температуры внутри, что приводило к высокой детской смертности и соответственно негативно сказывалось на демографии. Поэтому с появлением в Приенисейском крае носителей новой культуры заимствования положительного характера не могли не последовать во всех сферах жизни коренного населения. Их ход, характер и значение для его отдельных групп были различными. Естественно, степень и значение влияний не могли быть одинаковыми для всех и протекать во всех сферах жизни с равной значимостью. Это предполагает и разную степень присутствия в археологических памятниках предметов, такие явления отражающих, что необходимо учитывать в дальнейшем. Весь этот новый материал можно разбить на основные группы.

В первую из них следует включить новые орудия труда, полученные от русских людей. Основное место здесь занимают главные орудия деревообработки того времени и для русских людей – топоры проушного отдела, плоскообушной группы, которые одновременно могли использоваться и как оружие; о последнем можно судить по материалам шаманского погребения Ортызы-Оба на р. Табат, где топор «типично рабочего» облика присутствовал вместе с многочисленными предметами оборонительного и наступательного вооружения [Худяков, Скобелев, 1984. С. 110]. В дорусское время на данной территории, судя по материалам закрытых комплексов, топоров не имелось. Их функции могли частично исполнять более простые в производстве, но менее эффективные, втульчатые тесла, известные здесь и в археологических памятниках домонгольского времени [Кызласов, 1983. Табл. XXIV, 4–10, XXXIII, 19]. Всего в памятниках изучаемого периода (включая собственно русские) обнаружено 6 экз. топоров; общая сводка находок данной категории уже давалась нами и Ю. С. Худяковым [Скобелев, 1983; 2007б; Худяков, 2002а; 2002в]. Это достаточно крупные и массивные вислообушные изделия из хорошего железа, имеющие стальные вварные или наварные широкие лезвия, проухи обычно треугольной формы, прямые или расширяющиеся к лезвию бойки; некоторые из них с бородками. Типология таких изделий сибирского археологического происхождения на материалах могильника Кыштовка проведена В. И. Молодиным и А. И. Соловьевым [Молодин, Соловьев, 1977; Молодин, 1979], а затем развита ими же и рядом иных исследователей на материалах с разных территорий Сибири, в том числе русских памятников; последней по времени работой по данной теме, где приведена и сводка этих исследований по Западной Сибири, является монография О. М. Рындиной,

-

А. И. Бобровой и Ю. И. Ожередова [Рындина и др., 2008. С. 151–178].

Топоры, выполненные по одной технологической схеме, различаются по отдельным деталям (вариабельность формы, пропорциональное соотношение деталей, размеры; часть из этих признаков может определяться степенью сработанности их бойков). В данном отношении абсолютно похожих друг на друга образцов нет. Указанное обстоятельство говорит о том, что все они были изготовлены разными мастерами, вероятно, даже в пределах региона. Один из топоров (из землянки Айканского селища конца XVII в.) имеет признаки, позволяющие отнести его к числу специализированных, а именно – боевых. Отличается от обычных рабочих топоров сильно зауженным бойком с суженным профилем, имеющим удлиненное к тыльной стороне лезвие, и соответственно малым весом [Скобелев, Мандрыка, 1999. С. 209, рис. 2, 17 ]; последнее особенно важно для топоров боевого назначения. Обнаружение его в жилище в деревне служилого человека Красноярского острога Айкана – выходца из числа коренных жителей, также позволяет поддержать предположение о боевом назначении этого изделия.

Способы изготовления топоров позволяли вваривать или наваривать на мягкую и вязкую железную основу стальное лезвие, что в целом обеспечивало высокие эксплуатационные качества изделия. Техникой сварки стали и железа русские мастера владели виртуозно [Колчин, 1979]. Оборудование кузниц русских мастеров XVI–XVIII вв. обеспечивало все возможности для высокотехнологичного производства этих изделий. Так, в перечне инструментов и оборудования типичной кузницы XVII в. присутствуют около 20 наименований предметов: тиски и тисочки с различными накладками (ручные и стуловые), пилы по металлу, доски винтовальные, клещи большие, малые и наковальные, гвоздильни, обушки, клевцы, точила, наковальни большие и малые, молотки, молоты, кувалды и т. д. [Никитин, 1971. С. 25–26]. В сообщениях русских источников и в описаниях путешественников XVII–XVIII вв. ничего подобного относительно оборудования кузниц мастеров из числа коренного населения не говорится.

Топоры в Сибирь завозились с начала ее освоения. Они, а также клинки ножей и олово, входили в состав «государева жалованья», выдававшегося ясачным людям за сданный в казну ясак [Бахрушин, 1955а]. Кроме того, существовала вольная продажа. Так, в 1603 г. московский купец Д. Семенов просил разрешения взять в Сибирь 50 топоров, а вместе с ними бочку ножей угорских, 100 ножей пермских, 24 сошника, 200 кос и 200 серпов; торговые люди М. и Е. Печейцыны просили разрешения продать 100 топоров древосечных, а также 200 ножей чекриев, 100 ножей тахилей угорских, а вместе с ними 300 укладов серпуховских, 100 кос, 500 сох железа, 50 серпов [Никитин, 1971. С. 29]. Этим изделиям русских мастеров в Сибири был обеспечен гарантированный сбыт, несмотря на многочисленные правительственные запреты на продажу их в «немирные землицы» (поскольку топоры в соответствующих документах зачастую напрямую рассматривались как оружие) и высокую цену. Так, стоимость одного топора определялась ценой нескольких собольих шкурок: в 1642 г. «ясачные тунгусы» на Вилюе покупали у торговых и промышленных людей топоры по цене от 3 до 5 соболей за штуку [Павлов, 1971. С. 120], а в 1652 г. эвенки с Нижней Тунгуски дали за 2 топора и пешню «два бобришка да кошлочишко» [Якутия…, 1953. С. 349]. Даже в XIX в., судя по сообщению М. А. Кастрена, описавшего благодарственные эмоции «самоеда», которому был вручен топор [Кастрен, 1860. С. 345], для коренных жителей Западной Сибири это орудие было очень ценной вещью. Тем не менее на примере материалов раскопок крупных могильников XVII в. на соседней к Среднему Енисею территории Томского Приобья видно, что топоры широко распространяются среди коренных жителей и в значительной мере вытесняют из употребления тесла [Дульзон, 1952; 1953; 1955а; 1955б]. Если в Пачангском могильнике XVI в. присутствуют только тесла и нет ни одного топора (а также и иных русских вещей) [Дульзон, 1955б. С.

края 235

230], то уже в соседнем могильнике XVII в. у с. Молчаново топоров больше, чем тесел, но иногда они встречаются вместе даже в одном погребении (курган № 10) [Дульзон, 1957.

-

С. 461].

Подобная ситуация, связанная с широким распространением топоров в хозяйстве, могла иметь место и в Приенисейском крае, однако малое количество находок их в погребениях, видимо, связано с отмеченным в 1735–1740 гг. Г. Ф. Миллером (на примере качинцев) у части населения региона обычаем не класть в могилу с покойником-мужчиной топор вместе с котлом, ножом и стрелами в случае, если у умершего остались наследники мужского пола [Элерт, 2002. С. 76]. Тем не менее известен случай, когда топор русского облика имелся даже в инвентаре упомянутого шаманского погребения на р. Табат – женского [Худяков, Скобелев, 1984], который по сути своей должен иметь стандартизированный облик: так, например, в преданиях алтайцев шаман обычно пользуется теслом «керги» [Дьяконова, 1976. С. 277]. Судя по данному обстоятельству, совпадающему с широко известными фактами включения проушных топоров в систему сакральной атрибутики у населения Западной Сибири [Рындина и др., 2008. С. 169–178], где они в археологических памятниках обнаружены в больших количествах, топоры, видимо, к XVIII в. также широко вошли в жизнь и коренных жителей Приенисейского края. Об этом косвенно свидетельствуют и приведенные

Г. Ф. Миллером данные этнографии [Элерт, 2002. С. 76]. Так, если о топорах у качинцев упоминается как об одном из обязательных предметов в составе погребального инвентаря, то следует полагать, что и в быту они уже считались принадлежностью собственной культуры.

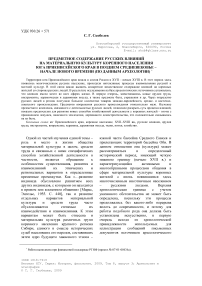

С развитием на протяжении XVII–XVIII вв. в Сибири русского ремесленного производства происходит непосредственное знакомство местного населения с технологией производства проушных топоров. Их кузнецы, видимо, начинают собственное изготовление этих орудий. По данным этнографии известно, что в середине XVIII в. шорцы пользовались орудиями «в форме топора, но только с более длинной, узкой, очень острой и режущей железной частью его» [Гмелин, 1806. С. 299, 300]. Сходное с данным описанием топоровидное орудие было обнаружено М. П. Грязновым в кургане № 4 Тоянова городка близ Томска [Грязнов, 1976. С. 73, 74, табл. 1, 5]. Не исключено, что именно из рук местных мастеров вышли некоторые известные сейчас археологические находки и с территории Приенисейского края – например, похожий на описанные изделия шорцев топор с длинным узким лезвием из фондов Красноярского краевого краеведческого музея (без номера хранения) (рис. 1, 1).

Для ношения топоров применялись чехлы, изготовленные из бересты или кожи. Один из таких кожаных футляров имеется в фондах археологического отдела Красноярского краевого краеведческого музея (без номера хранения). Он изготовлен из толстой кожи, сшитой грубыми нитками и, в основном, повторяет форму бойка топора. Через специальные отверстия в чехле пропущен ремешок, с помощью которого топор крепился к поясу (рис. 1, 2 ). Назначение чехлов – предохранение человека от повреждения лезвием топора и транспортировка его на поясе. Близкий аналог известен из раскопок Алазейского острога [Алексеев, 1996. С. 45, табл. 73]. Возможно, такие чехлы использовались и коренными жителями При-енисейского края.

Рис. 1. Инструменты, орудия труда и принадлежности: 1 – топор; 2 – чехол для топора; 3 – молоток;

4 – ключ; 5 – серп (1, 3–5 – железо, 2 – кожа)

Во вторую крупную группу орудий труда русского происхождения следует выделить различные виды такого орудия универсального назначения, как ножи. В отличие от проушных топоров в археологическом материале более раннего времени на данной территории известно большое количество ножей (не складных). Главная их отличительная черта -небольшие размеры (в основном, 10-15 см в длину), пропорционально узкий клинок, слабо выраженные плечики или плечико, короткий черен, повсеместное отсутствие бокового изгиба конца черена под прямым углом. Памятники же коренных жителей Сибири XVII-XVIII вв. содержат ножи, в большинстве, крупных размеров (обычно более 15 см в длину), с широким клинком, выраженными плечиками, длинным череном, иногда с боковым изгибом на его конце. Именно такой облик имеют ножи из землянки Айканского Селища на Енисее [Скобелев, Мандрыка, 1999. С. 209, рис. 3], нож из шаманского погребения Ортызы-Оба [Худяков, Скобелев, 1984. С. 109, рис. 3, 5] и др. Аналогии им известны из памятников явно русского происхождения - на Таймыре, в Мангазее, Алазейском,

Албазинском и Саянском острогах и др. [Исторический памятник..., 1951;

Белов и др., 1981; Алексеев, 1996; Артемьев, 1999; Скобелев, 1999б]. Как показывают эксперименты по изготовлению копий русских ножей из Мангазеи, выковать выраженные и аккуратные симметричные плечики невозможно без применения специального инструмента - раскатки [Головков, 2009], об отсутствии которой у местных мастеров дорусского времени наглядно свидетельствует вид произведенных ими ножей.

Ножи, как можно видеть из приведенных выше документов, в Сибирь с самого начала стали завозиться из Руси и европейских стран в больших количествах. Широкое распространение в Сибири в XVI–XVII вв. больших и тяжелых русских ножей отмечают исследователи Мангазеи [Белов и др., 1981. С. 80]. Побывавший на Енисее в ссылке в середине XVIII в. прусский постдиректор Иоганн Людвиг Вагнер зафиксировал, что казаки для мены с коренным населением специально покупали именно «большие ножи» [Зиннер, 1968. С. 220]. Поэтому увеличение размеров ножей в памятниках местного населения на протяжении XVII в. и позднее следует считать результатом русских влияний, выразившихся как в массовом завозе ножей, так и в возможном заимствовании изготовления таких более универсальных и производительных крупных орудий (не исключено - и большим распространением железного сырья в русское время).

Как полагал А. П. Окладников, проанализировавший находки ножей из лагерей русских полярных мореходов, характерной специфической чертой их, сказавшейся затем на местном производстве ножей, была оловянная инкрустация: появление ее у коренного населения Сибири он ставил в прямую зависимость от торговых операций русских купцов [Окладников, 1948. С. 100-101]. Поскольку в памятниках дорусского времени ничего похожего нет, действительно, все ножи, имеющие такую инкрустацию, можно считать орудиями русского производства или изготовленными по этим образцам. Находки подобных ножей известны в памятниках русского времени Томского Приобья (Радлов, 1896; Дульзон, 1952; 1953; 1955а; 1955б; 1957). К сожалению, находок их на Енисее пока нет. Но явно русское происхождение имеет такая же, как в Томском Приобье, бронзовая обойма на рукоять ножа из шаманского погребения в могильнике Ортызы-Оба [Худяков, Скобелев, 1984. С. 114, рис. 10, 53 ], поскольку очень близкие аналогии ей известны в Алазейском остроге [Алексеев, 1996. С. 39, табл. 48, 13 , 18 , 21 ].

Предметами, несомненно, русского производства являются складные ножи, обнаруженные в количестве 1-го экз. (второй лишь в виде одной из обкладок рукояти-футляра происходит из состава культурного слоя Саянского острога). Так, складной нож из шаманского погребения Ортызы-Оба имеет почти современный облик. У него деревянная обкладка рукояти с плавным закругленным выступом на конце, заклепка-штифт (ось) для крепления лезвия на противоположном, также закругленном конце, рукоять-футляр, куда входило лезвие в сложенном положении края 237

ножа [Худяков, Скобелев, 1984. С. 114, рис. 5, 4 ]. Находки складных ножей в памятниках более раннего времени совершенно неизвестны, но имеются в некотором числе в русских древностях европейской части страны [Колчин, 1959. С. 57–58] и Сибири [Алексеев, 1996. С. 39, табл. 44, 10 , 12 ; Скобелев, 2007а. С. 258, рис. 3, 1 ].

Ножи русского происхождения, как и топоры, довольно быстро входили в обиход коренных жителей Сибири. Так, манси и татары еще в конце XVI в. просили разрешить покупать их и сообщали, что «…без топоров и без ножей и без пешен прожить невозможно» [Русская…, 1875. С. 145]. Ножи являются одним из наиболее распространенных предметов погребального инвентаря, например, почти обязательным для каждого погребения взрослого мужчины в могильниках позднего средневековья и начала Нового времени на территории Томского Приобья. Нож обычно находился в деревянных ножнах или особом берестяном футляре и привязывался к поясу у бедра – чаще всего слева, острием вниз. Аналогичного облика снаряжение наблюдал у направляющихся на охоту и рыбную ловлю чулымцев А. П. Дульзон [1953. С. 142]. Вероятно, подобная ситуация имела место и у населения Енисея, однако значительно меньшее количество находок этих предметов здесь может быть объяснено действием указанного выше обычая, связанного с запретом помещения их в погребения [Элерт, 2002. С. 76].

Известна находка проушного молотка. Этот предмет из погребения ремесленника-кузнеца у с. Означенное на юге Хакасии имеет почти современный облик и размеры (рис. 1, 3). Аналогии описываемым молоткам с проухом есть в памятниках Восточной Европы [Культура Биляра…, 1985. С. 79]. Наличие проушных молотков является важной отличительной чертой памятников после прихода русских людей, так как в более раннее время здесь они не были известны, а использовались легкие молоточки, у которых рабочая часть и рукоять были единым целым (изготовлялись в виде одного металлического предмета) [Кызласов И. Л. , 1983. Табл. XXIII, 19]. Вероятно, для местной кузнечной традиции не было характерно применение (а значит, и изготовление) более сложных в производстве проушных изделий – как топоров, так и молотков.

К числу совершенно новых предметов из металла следует отнести находки в памятниках местных жителей железных ключей (к сожалению, находок самих замков пока нет). Один из ключей обнаружен А. В. Адриановым во время раскопок на Енисее в Минусинском округе (более подробных сведений об этих раскопках не имеется), другой из числа случайных находок хранится в фондах Красноярского краевого краеведческого музея (рис. 1, 4) (без номера хранения). Оба они очень массивны (17 и 12 см длиной), имеют фигурные, тщательно выполненные бородки, кольца крупных размеров. Эти ключи являются изделиями типично русского образца [Исторический памятник…, 1951. С. 238–239; Алексеев, 1996. С. 53, табл. 30, 2–3]. Ключи и замки у коренных жителей соответственно могли появиться в употреблении только в связи с развитием стационарного деревянного домостроения на основе применения новых инструментов деревообработки. В памятниках коренных жителей Сибири, кроме названного, находка ключа (для замка сундука) известна лишь в одном случае – в жилище городка Мункысь Урий [Семенова, 2005. С. 62, рис. 42, 5]. Видимо, малое число таких предметов объясняется слабым использованием жителями из-за распространения

замков коренными незначительного еще в XVII–XVIII вв.

капитального домостроительства.

Находок каких-либо сельскохозяйственных орудий из закрытых памятников, кроме сошника русского происхождения (втульчатого, широколопастного) из могильника Чегерак на Енисее [Скобелев, 1998], в местах проживания качинцев с 20-х гг. XVIII в., пока не известно. В памятниках позднего средневековья дорусского времени таких находок не имеется. В сообщения русских источников XVII в. об ассортименте производимых шорцами железных изделий сошники также не упоминаются – говорится лишь об абыле (мотыге). Обнаруженная нами принадлежность легкого пахотного орудия впервые на реальном археологическом материале подтверждает сообщения русских письменных источников о том, что у коренного населения в XVII – начале XVIII в. появляется пашенное земледелие по русскому образцу. Из числа случайных находок известны 2 серпа. Так, серп, найденный на старых пашнях у Красноярска, в местах изначального проживания качинцев (Красноярский краевой краеведческий музей, без номера хранения), является типичным орудием русского производства и напоминает современные образцы. Он имеет небольшой черен, отверстие вблизи черена для крепления рукояти, характерный изгиб рабочей части (рис. 1, 5). Часть лезвия подобного вида серпа, найденного нами на площади двора Саянского острога, также может свидетельствовать о русском происхождении этих изделий.

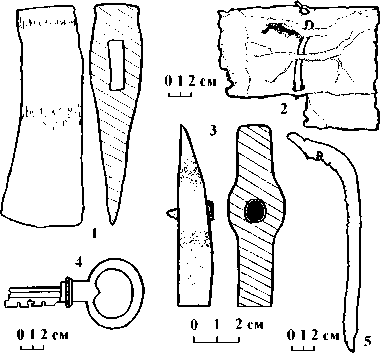

Известно и значительное число находок железных шарнирных ножниц, которые изготовлены по единому технологическому принципу – два режущих лезвия с приспособлениями на концах (обычно кольцеобразной формы) для захвата их пальцами, соединенных шпеньком (штифтом). Они имеют различные размеры и форму клинков, разную форму колец для пальцев. Так, у ножниц из шаманского погребения Ортызы-Оба [Худяков, Скобелев, 1984. С. 114, рис. 5, 3]) и погребения у с. Означенное они разомкнутые (рис. 2, 1), а у предмета из могильника Линево-I (за протокой), видимо, цельные (рис. 2, 2). Эти орудия, сложные в производстве, являются несомненным продуктом русского завоза [Исторический памятник…, 1951. С. 238–239; Колчин, 1953. С. 82; Васильевский и др., 1978. С. 222]. Конечно, необходимо учитывать, что ножницы шарнирного типа, в отличие от пружинных, свое распространение в Евразии получили в монгольское время [Савинов, 1977. С. 97], по нашему мнению, с территории Восточной Азии и тогда же могли попасть и на Енисей. Но отсутствие их в раскопанных к настоящему времени памятниках дорусского времени здесь, вероятно, объясняется не только степенью изученности самих этих объектов, но и отсутствием соответствующего собственного производства или массовой доставки извне. Поэтому лишь в русское время, в связи с их массовыми поставками и, вероятно, производством в сибирских городах, они становятся известными в составе погребального инвентаря. Ножницы – основной инструмент для раскроя кож, тканей, стрижки шерсти и т. д. Появление их в памятниках XVII–XVIII вв., а значит, и использование – свидетельство того, что к местному населению в больших количествах могли поступать и ткани.

В одну группу новых вещей вместе с ножницами следует включить и находки медных (бронзовых) наперстков. Их форма и размеры мало отличаются от современных. Так, на могильнике Линево-1 (за протокой) был обнаружен типичный экземпляр такого наперстка, покрытого рядами правильно чередующихся мелких углублений округлой формы (рис. 2, 3 ). Кроме металлических, известна находка и костяного наперстка, имеющего сходный облик. Ранее на данной территории наперстки в археологических памятниках не были известны. Аналогии им (медные и железные) в больших количествах имеются в русских памятниках [Колчин, 1953], включая Сибирь [Алексеев, 1996. С. 39, табл. 48, 15 – 16 ; Артемьев, 1999. С. 45, рис. 67, 1 – 2 ; 77, 6 ]. Наличие наперстков подразумевает и использование коренными жителями железных игл, находок которых в археологических памятниках коренных жителей пока нет.

Рис. 2. Орудия труда и курительные трубки: 1–2 – ножницы; 3 – наперсток; 4–6 – курительные трубки ( 1–2 – железо, 3 – медь, 4, 6 – бронза, 5 – бронза, железо)

Находки оружия для северной части региона (преимущественно, Красноярского лесостепного района) очень редки в памятниках XVII–XVIII вв. Это остатки 4-х луков [Нечипоренко и др., 2004] и 3 железных наконечника стрел в погребениях, 2 костяных и 3 железных наконечника стрел, свистунка на стрелу, уже упоминавшийся боевой проушной топор и панцирные пластины в землянке Айканского Селища [Скобелев, Мандрыка, 1999]. Если для поселения (Айканского Селища) это действительно могли быть предметы боевого назначения, то для погребенных мужчин найденное оружие могло служить и в качестве охотничьего.

Напротив, для поздних погребений южной части региона находок оружия значительно больше. В первую очередь, это большое количество наконечников стрел, а также свинцовые пули. Предметы некоторых видов вооружения имеются даже в женских захоронениях. Так, в погребении шаманки в составе могильника Ортызы-Оба обнаружены фрагменты наконечников копий и, видимо, вток, фрагмент кинжала, панцирные пластины [Худяков, Скобелев, 1984. С. 109–113, рис. 4–6]. В женском захоронении на р. Табат – 4 свинцовые пули с необрезанными еще приливами металла, в расплавленном виде попавшего в щель по окружности между створками пулелейки [Худяков, 2002б. С. 87, рис. 5, 2–5]; размер и вид этих пуль свидетельствуют о том, что они были отлиты в пулелейке, аналогичной найденной нами в составе культурного слоя Саянского острога [Скобелев, 2006а. С. 185]. Свинцовая пуля (картечь) найдена и в позднем погребении женщины на све «Сулекское Городище» [Готлиб, 2009. С. 225, рис. 4, 4]. Из числа названных предметов лишь топор (уже упомянутый ранее) и свинцовые пули могут уверенно считаться имеющими русское происхождение либо (для последних) отлитыми самими коренными жителями в связи с распространением в русское время огнестрельного оружия. Остальное вооружение могло производиться на данной территории как в дорусское, так и русское время.

В памятниках коренных жителей известна керамическая посуда русского происхождения, обнаруженная в нескольких погребениях и на площади (между этими погребениями) могильника Высокое (в местах проживания качинцев и аринцев), а также в землянке Айканского селища. По внешнему виду (обычно выполненная на круге, баночной формы) она резко отличается от керамики местного изготовления, грубо лепленной, обычно с круглым дном и сильно отогнутым венчиком [Скобелев, 1998. С. 75, рис. 1, 7; 2003а. С. 114, рис. 5]. Так, горшок из землянки Айканского селища по форме и технике изготовления принадлежит тому же кругу керамики, что была найдена при раскопках памятников русского происхождения в регионе, например Красноярского [Николаева, 1963. С. 115– 120] и Саянского [Скобелев, 1999а] острогов.

Д. Г. Мессершмидт относительно качинцев в 1722 г. упоминает об использовании ими железных и глиняных сковород [Мессершмидт, 2007]. В дорусское время на данной территории такого вида посуда не была известна, но в культурном слое Саянского острога керамические сковороды найдены нами в значительном количестве. Подобная же сковорода вместе с горшками русского облика и типичным русским проушным топором обнаружена в составе вещевого инвентаря объекта Соян-Сеё, расположенного снаружи от северовосточного вала Саянского острога [Худяков, 2000. С. 120, рис. III]. Поэтому следует полагать, что и у качинцев данная посуда имела русское происхождение. Однако керамика русского производства не вытеснила глиняную посуду местного происхождения. В составе инвентаря археологических памятников указанного времени эти виды керамики известны, приблизительно, в равных соотношениях. По данным этнографии известно, что шорцы еще в 30-е гг. XX в. самостоятельно производили керамическую посуду – они брали глину для этих целей у г. То-лайга в верховьях Томи [Бутанаев, 1995. С. 133–134].

В средневековых археологических памятниках региона более раннего времени не отмечалось наличия деревянной посуды, даже при условии сохранности в погребениях иных деревянных деталей. Не обнаружены там также деревянные или металлические ложки. В памятниках же XVII–XVIII вв. они найдены в достаточно больших количествах; при этом некоторые миски были точеными, а отдельные имели бронзовую (медную) оковку краев [Скобелев, 2005; Худяков, 2002б. С. 86–87, рис. 5, 20–22]. Эти факты для изучаемого региона следует считать бесспорным результатом русских влияний; кроме того, в более ранних памятниках отсутствуют и какие-либо инструменты, пригодные для изготовления деревянной посуды такого качества обработки [Скобелев, 2005]. В целом, большинство находок деревянной посуды и деревянных ложек имеют очень близкие, а иногда абсолютные аналогии в русских материалах Мангазеи и Таймыра [Исторический памятник…, 1951; Белов и др., 1981; Алексеев, 1996]. Металлические ложки, кроме найденных в составе вещевого инвентаря погребений [Худяков, 2002б. С. 86], известны и в числе случайных находок. Последние по своей форме повторяют деревянные [Скобелев, 2005. С. 92–93]. В памятниках русского населения в Сибири аналогичные металлические ложки имеются в Алазейском и Стадухинском острогах [Алексеев, 1996. С. 34–35, табл. 29, 30, 5].

Современники особо отмечали, что наличие в погребениях деревянных мисок является характерной хронологической чертой. Так, некто Бентинк в отношении местных жителей, проживавших между Енисеем и Чулымом, писал в книге, изданной в Лейдене в 1726 г.: «…все отличие теперешних татар от татар прежних состоит в том, что богатства, которые они закапывали с мертвыми, сводятся к нескольким деревянным мискам и другой домашней утвари небольшой ценности» (цит. по: [Зиннер, 1968. С. 88]). Поэтому деревянные мисочки и ложки (а также металлические ложки) вполне могут считаться как одним из результатов русского культурного влияния, так и достаточно достоверным хронологическим показателем.

К сожалению, в нашем распоряжении присутствует незначительное число металлических принадлежностей конского снаряжения, происходящего из археологических памятников коренных жителей, которое, видимо, будет слабо расти в будущем. Это объясняется бытовавшим у части населения в русское время обычаем снимать с коня все железные детали перед помещением в могилу с умершим. Исключение допускалось в том случае, если у покойника (включая умерших женщин) из числа детей оставались лишь дочери [Элерт, 2002. С. 76]. Тем не менее в конском снаряжении, находки деталей которого известны в памятниках на разных территориях региона, также обнаружен ряд новых черт, не известных ранее XVII в. В первую очередь это увеличение размеров некоторых железных деталей сбруи, в частности сбруйных пряжек, – все памятники региона более раннего времени имеют сбруйные пряжки в больших количествах и разнообразных формах, но в большинстве – малых размеров [Кызла-сов И. Л., 1983]. Значительное увеличение размеров пряжек можно связать с ростом объема поделочного железа, поступавшего к местному населению от русских людей. Так, пряжка из погребения № 3 могильника Бадалык, возможно, относящаяся к конскому снаряжению, по своим размерам, форме и весу (а значит, прочности крупного размера ремня под нее) не находит аналогий в более ранних памятниках [Скобелев, 2007а. С. 259, рис. 6, 3]. Это же можно сказать и в отношении пряжки из одиночного погребения у пос. Иннокентьевский, описанного И. Б. Николаевой [1963. С. 120, рис. 6, 7], и иных памятников. Не исключено, что и некоторые из найденных стремян являются русскими или изготовлены по этим образцам. Например, таковым может быть экземпляр с выгнутой внутрь подножкой из погребения № 5 могильника Монашка [Скобелев, 2003а. С. 113, рис. 4]. По классификации А. Н. Кирпичникова, это стремя относится к типу УПа и рассматривается, скорее всего, как образец «подражательного ремесла» [Кирпичников, 1973. С. 51].

В быту в XVIII в. состоятельными людьми использовались сундуки русского производства (ирбитские) со скобами, оковками, железными и бронзовыми шарнирными ручками. В ряде случаев умерших и хоронили в таких сундуках – их остатки обнаружены в погребениях на р. Табат [Худяков, 2002б. С. 95].

Самая многочисленная группа предметов русского происхождения в составе края 241

погребального инвентаря представлена различного рода украшениями.

В первую очередь, это украшения рук – перстни и кольца. В археологических памятниках региона более раннего времени перстни и кольца являются очень редкой находкой. Но в XVII–XVIII вв. они встречаются чаще. Подробная типология их на примере памятников XVII в. в Западной Сибири проведена В. И. Молодиным [1979. С. 87–91]. В погребениях перстни иногда находятся в мешочках вместе с иными украшениями [Скобелев, 1984. С. 164]. Аналогии им мы находим на многих памятниках XVI–XVIII вв. в Сибири. Сходство проявляется по всем направлениям – форме, материалу изготовления, орнаментации и т. д. В удаленных друг от друга районах найдены перстни, вышедшие из одной мастерской, – например, перстень из могилы

№ 1 могильника Монашка на р. Кача и аналогичный перстень (тип 4) из раскопок В. В. Радлова на р. Кия [Кренке, 1984. С. 142, рис. 2, 19 ]. Это объясняется тем, что основная масса перстней и колец является продуктами русского производства или изготовлена на месте по русским образцам. Они находят прямые аналогии в памятниках русского происхождения, например среди вещей с Таймыра, из Мангазеи, Алазейского, Стадухинского или Саянского острога [Исторический памятник…, 1951; Белов и др., 1981; Алексеев, 1996; Скобелев, 1999б]. Качество работы русских мастеров было достаточно высоко. Например, перстень из могильника Монашка имел очень тонко вырезанное и с четкими очертаниями изображение на стекле, напоминающее одноглавого орла; внутренняя поверхность изображения была искусно покрыта золотой фольгой. Естественно, эти изделия высоко ценились у коренных жителей.

Бусы и бисер – самая многочисленная часть погребального инвентаря из числа украшений. Они находились в различных частях погребений, но, как правило, на верхней части тела (в детском погребении № 1 могильника Монашка бусы были надеты непосредственно на шею умершей девочки). Это означает, что шея, головной убор, верхняя одежда украшались ими повсеместно. Бусы изготовлены из стекла, пасты, железа, бронзы, олова, сердолика, кости и камня. Но большинство бус – стеклянные. Их форма очень разнообразна: самые распространенные – кругло-плоские голубые непрозрачные бусины разных размеров; имеются также фиолетового, красноватого (под янтарь) и других цветов; известно несколько экземпляров бусин весьма крупного размера, например 3 бусины размером более 1 см из погребения № 3 могильника Бадалык; бисер, обнаруженный на памятниках, в основном, голубого цвета, также варьируется по своим размерам [Скобелев, 2006б. С. 90]. Бусы и бисер, подобные найденным на памятниках региона, известны по всей Сибири и являются несомненным продуктом русского привоза, поскольку широкие аналогии им мы находим на Руси. Однако сведений о производстве их на Руси до работ М. В. Ломоносова нет, поэтому традиционно такие изделия считаются импортом из Богемии. Кроме того, среди товаров, привезенных в Тобольск бухарцами в 1639– 1671 гг., упоминаются 40 мотков одекуя [Вилков, 1990. С. 185, 188]. Однако имеются сообщения о том, что сами среднеазиатские купцы и калмыки покупали бисер и корольки, в том числе для продажи в Китай, в Сибири и на Ямышевской ярмарке [Там же. С. 198, 203, 205]. Несмотря на ряд публикаций, касающихся вопросов происхождения стеклянных бус и бисера на Руси и в Сибири, эта проблема до сих пор остается не решенной, поскольку имеются противоречащие приведенным сведениям упоминания о существовании стеклоделательной мануфактуры на Руси еще в XVII в., а также сообщения об отсутствии собственного стекольного производства в Цинской империи до начала XVIII в., где привезенные русскими людьми «корольки» могли хорошо продаваться [Рус-ско-китайские отношения…, 1978. С. 529, 530, 326].

Широко представлены в памятниках различного рода подвески и серьги. В большинстве случаев они встречаются попарно, но бывают и одиночные. Серьги и подвески встречаются в различных местах погребений, но, как и все украшения, в основном, в верхней части тела. Часть серег и подвесок, несомненно, являются изделиями местных мастеров. Однако их число невелико. Изделия русских мастеров значительно преобладают. Самые многочисленные из них и наиболее простые в изготовлении – серьги из бронзовой или, изредка, серебряной проволочки, изогнутой в виде знака вопроса, с нанизанными бусинами или без них. Свои ближайшие аналогии они имеют в русских памятниках [Седова, 1981. С. 15; Серегина, 1983. С. 99; Древнерусские города…, 1981. С. 101]. Типичный образец такой серьги обнаружен в погребении № 5 могильника Монашка. Представляет собой тонкую бронзовую проволочку, изогнутую в виде знака вопроса, с двумя свободно нанизанными на нее янтарными бусинами – одной шаровидной и другой плоско-цилиндри-ческой [Скобелев, 2006б. С. 90, рис. 1, 4]. В значительном числе также имеются подвески подобного типа, где на тонкую бронзовую проволочку свободно нанизана бусина; встречены бусы и из пасты, в которые наглухо вделаны железные или бронзовые стерженьки или проволочки, служившие в качестве крючков для подвешивания [Там же. Рис. 1, 9–13; Худяков, 2002б. С. 96]. В погребении № 1 могильника Монашка обнаружены два фрагмента одной ажурной серебряной серьги, выполненной методом литья очень тонко и с большим вкусом. Эта серьга – довольно массивное ювелирное изделие диаметром, в целом виде, вероятно, более 3 см [Скобелев, 1984. С. 164, рис. 5, 4–5], происходит явно из мастерской квалифицированного русского мастера.

Бубенчики найдены в количестве 2 экз. Полностью целый бронзовый бубенчик обнаружен в погребении № 1 могильника Монашка. Это абсолютно круглый полый шарик с ушком округлой формы, двумя парными круглыми отверстиями на концах прорези в нижней части (гантелевидная прорезь) и идеально ровным валиком по центру окружности в горизонтальной плоскости, представляющим собой линию соединения двух половинок изделия [Там же. Рис. 5, 1]. Бубенчик относится к подгруппе полых, варианту с гантелевидной прорезью. Место его расположения на одежде человека не установлено, так как предмет был найден в связке с украшениями, помещенными в кожаный мешочек, лежавший в районе пояса погребенной. Верхняя часть такого же бубенчика найдена в позднем погребении женщины в Хакасии [Готлиб, 2009. С. 225, рис. 4, 6]. В дорусское время в Сибири такие изделия не были известны. Судя по близким аналогиям в Саянском остроге [Скобелев, 1999б. С. 192, рис. 11, 107] и памятниках на Руси [Седова, 1981. С. 157; Седова, Беленькая, 1981. С. 101; Серегина, 1983. С. 95], высокому качеству исполнения, оба эти бубенчика являются несомненным продуктом русского завоза, возможно, русского, либо западно-европейского производства. Такие предметы распространились в Сибири именно в русское время [Рындина и др., 2008. С. 227– 228].

Как показывают материалы раскопок, большинство украшений русского происхождения нашивались на одежду (иногда, вместе с предметами явно местного происхождения) и вплетались в волосы. Кроме бисера и бус для этого использовались подвески из бронзы, железа и пасты с деталями из бронзы и железа и, возможно, перстни и бубенчики.

К предметам быта, кроме своего прямого утилитарного назначения выполняющим еще и функции украшений, следует отнести находки пуговиц – непременной детали большинства погребений XVII–XVIII вв. Большинство их, литые из бронзы и меди, имеют стандартную форму в виде объемной «восьмерки», где нижняя часть – обычно шаровидное тулово, а верхняя – округлая петля; в археологической литературе они получили также название «грушевидные» и «гирьковидные» [Боброва, 2007. С. 78; Рындина и др., 2008. С. 221]. Но даже в одном погребении встречаются пуговицы разных форм, например в погребении Ортызы-Оба встречено 4 типа пуговиц [Худяков, Скобелев, 1984]. Русское происхождение всех пуговиц не вызывает сомнений [Окладников и др., 1975. С. 225–226; Алексеев, 1996. С. 49; Артемьев, 1999], несмотря на то, что восьмеркообразные изделия известны и на предметах вооружения маньчжуров (например, такими пуговицами застегнута суконная бармица-ошейник на шлеме XVII в. из музея Гугун в г. Шэньян, КНР), включая находку XVIII в. с территории изучаемого региона [Выборнов и др., 2003. С. 52–57]. Все разновидности известных нам с территории Приенисейского края пуговиц широко распространены в поздних памятниках Сибири, в основном, в западной ее части [Рындина и др., 2008].

Анализируя внешний вид предметов украшения следует отметить, что большинство их изготовлялось крупными количественными сериями в нескольких основных центрах, в том числе, вероятно, и на территории региона. Таковы почти все стеклянные бусы и бисер, подвески, перстни, серьги, бубенчики и пуговицы. Интересно, что находимые в больших количествах в погребениях XVII–XVIII вв. на обширных территории- ях севера Сибири – от Урала до Якутии, счетные жетоны западно-европейского происхождения на территории юга

Приенисейского края пока не обнаружены.

Многочисленны находки остатков различных тканей и кожи. Фрагменты одежды и обуви найдены почти во всех погребениях Красноярского лесостепного района, а также в некоторых погребениях XVIII в. Хакасско-Минусинской котловины. Судя по этим находкам, одежда делалась из кожи, шерсти, шелка, холста и иных тканей. К сожалению, нигде не сохранилось ни одного сколько-нибудь полного образца одежды. Поэтому о заимствованиях в одежде, за исключением безусловного применения привозных тканей, говорить пока сложно. Лишь в одном случае – на примере позднего погребения на р. Табат, можно предполагать использование русской одежды типа кафтана, с шитьем [Худяков, 2002б. С. 96].

В большинстве случаев, обувь в погребениях представлена в виде сапог из черной толстой кожи, иногда ботинок. Хорошо сохранились в отдельных случаях голенища, головки и иные детали. Но, к сожалению, использования при шитье сапог типично русского приема – применения для прочности и жесткости задников берестяных прокладок [Изюмова, 1959. С. 207], что отмечалось В. В. Радловым при раскопке поздних погребений на Кие и Чердате [Радлов, 1896], С. К. Кузнецовым при раскопках Тоянова городка [Кузнецов, 1890. С. 142], А. П. Дульзоном при работах на

Чулыме [Дульзон, 1952; 1953; 1955а; 1955б; 1957], на территории Приенисейского края не известно. Тем не менее можно допустить русское происхождение некоторых из этих сапог, поскольку по своим конструктивным особенностям они не отличаются от имеющих берестяные задники. Из иных видов обуви следует назвать обнаруженные в детском погребении № 1 могильника Монашка остатки очень тонкой кожи бежевого цвета, являвшейся материалом для изготовления детской обуви типа пинеток.

Кроме остатков ткани известно большое число находок в погребениях различных ниток, которые использовались для шитья одежды и обуви, крепления различных украшений на одежду и в волосы, пуговиц, для шитья чехлов, сшивания бересты для погребальных сооружений и т. д. Нитки имеют самые различные цвета, но чаще всего красный, различную толщину и материал изготовления, но чаще всего – шерсть. Очень тонкие и прочные шелковые нити представлены на богато расшитом кожаном украшении «бэл» из изученного нами в 1985 г. погребения № 3 могильника Бадалык. Значительная часть всех ниток, несомненно, получена от (или через) русских людей. Так, Вагнер специально упоминает о «вышивальном шелке», который продавался местным жителям [Зиннер, 1968. С. 220].

К числу совершенно новых предметов быта, которые появляются у коренных жителей не ранее XVII в., следует отнести курительные трубки. В составе инвентаря археологических памятников известна курительная трубка из шаманского погребения Ортызы-Оба, у которой небольшая чашечка на несколько затяжек табака и наконечник мундштука выполнены из бронзы; основная часть мундштука была сделана из дерева (или камыша?). Трубка хранилась в специальном кожаном чехле и находилась у левого бедра погребенного [Худяков, Скобелев, 1984. С. 114, рис. 3, 2]. Подобные предметы (в том числе железные) известны и в иных поздних погребениях в Хакасии [Липский, 1949. С. 85, рис. 32, г; Худяков, 2002б. С. 87]. Из числа случайных находок с территории данного региона происходят похожие образцы, выполненные из бронзы или железа, а также комбинированные бронзово-железные. Так, у д. Верхний Суэтук найдена полностью бронзовая трубка (рис. 2, 4), а в Абаканской степи – с бронзовой чашечкой и железным кованым мундштуком (рис. 2, 5) (Красноярский краевой краеведческий музей, инв. № II–670 и II–335). Имеется курительная бронзовая трубка и довольно крупного размера – например, трубка из фондов Красноярского краевого краеведческого музея имеет чашечку диаметром почти 4 см и глубиной 2,5 см (рис. 2, 6) (без номера хранения).

Бронзовые и железные трубки подобных форм являются, скорее всего, изделиями китайского происхождения, попадавшими к местным жителям через русское население. Вагнер специально отмечает, что казаки, торгующие с тунгусами на Енисее, «наибольшую выгоду делают с китайскими трубками и табаком» [Зиннер, 1968. С. 221].

В составе культурного слоя Саянского острога известно множество курительных трубок. Их можно разделить на 2 основных вида. Первый – это разных форм головки трубок из камня, кости или глины, к которым дополнительно должны были прилагаться мундштуки из органических материалов, и собственно трубки, т. е. головка с мундштуком как единое целое – 1 экз. из кости [Скобелев, 1999б. С. 192, рис. 10, 94–99, 12, 9; 15, 11–12]. Поскольку в погребениях XVII в. Томского Приобья обнаружено несколько головок курительных трубок первого вида, можно полагать, что подобные предметы бытовали и у коренного населения Енисея и явно производились на месте.

Известна находка русской серебряной монеты-«чешуйки» XVII в. (к сожалению, из-за сильной стертости следы чекана едва прослеживаются и ее точная датировка не устанавливается). По-видимому, монета коренными жителями использовалась по прямому назначению, а в погребение попала в качестве сопроводительного инвентаря, возможно, по примеру русских людей (для покупки места или нужных вещей на том свете, в качестве платы за оставленную на этом свете собственность, платы небесному перевозчику и т. п.).

В небольших количествах известны предметы христианского культа. Так, при раскопках А. А. Гавриловой могильника

Черновой Лог в погребениях конца XVII – начала XVIII в. вместе с большим количеством предметов погребального инвентаря, характерного для язычников, были обнаружены и медные нательные кресты распространенных в России форм [Гаврилова, 1964]. Такая же ситуация (крест и богатый сопроводительный инвентарь) отмечается и в позднем женском погребении на р. Табат [Худяков, 2002б. С. 87, рис. 5, 1 ]. Нательный крест – главный символ христианства. Их находки, несмотря на заметные пережитки язычества, – свидетельство начавшегося в конце XVII в. распространения православия в среде местного населения, подготовленного к этому всем объемом связей с русскими людьми.

Имеется также ряд групп предметов, происхождение которых установить очень сложно, поскольку они в похожем виде, судя по материалам большой группы памятников археологии, производились и использовались как русскими людьми, так и коренными жителями. Это относится к наконечникам стрел (железным и костяным), лукам, предметам оборонительного вооружения, ряду принадлежностей конского снаряжения, некоторым категориям украшений, одежды и обуви и т. д. Детализация происхождения конкретных предметов из их числа в настоящее время представляется весьма затруднительной и является делом будущего, когда станет возможным шире использовать достижения дисциплин естественно-научного профиля. Одновременно следует отметить, что до сих пор не обнаружены неоднократно упоминаемые в письменных источниках отдельные предметы русского происхождения – котлы, пешни, железные рыболовные крючки, иголки. Так, стальные иглы всегда являлись одним из ценных предметов торговли русских людей с коренным населением; упоминания об их продаже местным жителям часто встречаются на страницах письменных источников [Зиннер, 1968. С. 220; Бахрушин, 1955б. С. 71].

Накопленные к настоящему времени материалы изучения археологических памятников региона XVII–XVIII вв. в целом дают нам наглядное представление об основных направлениях развития культуры края 245

разных групп коренного населения. Анализируя предметный состав археологического материала русского происхождения, следует отметить, что он включает большинство из того, что известно и по раскопкам русских памятников XVI– XVIII вв. в Сибири и на Руси. В количественном отношении предметы русского и импортного происхождения (часть предметов вещевого комплекса была западно-европейского, восточно-азиатского, возможно, и среднеазиатского производства; в пределы региона такие вещи попадали в основном из рук русского населения, благодаря его торговым отношениям со странами Европы, Средней Азии и с Цинской империей) или изготовленные на месте по этим образцам в составе совокупного археологического комплекса XVII–XVIII вв. сопоставимы с вещами местного производства. Все это и привело к сложению уже с середины XVII в. у значительной части коренного населения севера региона специфического погребального комплекса, замене части предметов погребального инвентаря на совершенно новые при почти повсеместной неизменности погребального обряда. Поэтому их погребения уже XVII в. по составу вещей имеют очень характерный облик, совершенно не похожий на памятники предшествующих эпох и последующие погребения по стандартной христианской обрядности. В целом весь комплекс предметов русского происхождения, значительные аналогии в количестве и конкретном вещевом содержании материала русских археологических памятников – свидетельство массовости и глубины таких влияний на коренное население региона. Причем это касается не только районов, которые официально были включены в состав Русского государства, но и приграничных. Так, в памятниках Тувы XVII–XVIII вв. уже имеется значительное количество русских вещей (топоры, бусы, бисер, котлы и т. д.) [Кызласов Л. Р., 1964].

В первую очередь в данном отношении следует отметить новые орудия труда, инструменты и приспособления, которые давали возможности для развития обработки дерева (в целях изготовления охотничьих ловушек, домостроительства), металлов и перехода к пахотному земледелию (вспашки земли, уборки урожая), а также использованию огнестрельного оружия. Заимствования новых вещей, особенно инструментов, в течение указанного времени создавали предпосылки для дальнейшего развития уже имевшихся форм хозяйственной деятельности и возникновения новых, вели к положительным изменениям в хозяйстве коренных жителей. Это дает основания говорить о существенных изменениях в материальной культуре, а значит и в быту и даже духовной культуре, что было характерно для большинства местного населения севера региона уже в XVII в. Для населения остальных территорий подобные процессы были характерны в основном в XVIII в. и более позднее время, причем связаны они были частично и с приходом в южные районы в 1720 г. населения из Красноярской лесостепи.

В целом в данном отношении, на основании анализа имеющихся письменных источников, учитывая как природно-климати-ческие (а значит, и хозяйственные), так и политические факторы, можно выделить три основные группы коренных жителей. В первую необходимо включить население близлежащего к русским острогам района между Енисейском и Красноярском и частично несколько южнее Красноярска, т. е. так называемых енисейских остяков, родственных им аринцев и ястынцев, а также тюркоязычных качинцев (езерцев) и северных кызыльцев. Они имели весьма схожие формы хозяйства, кроме того, общими были и их исторические судьбы, в первую очередь связанные с вхождением в состав Русского государства уже на первом этапе освоения и потому тесным соседством с русскими людьми. Обладая, хотя бы даже в зачаточной форме, таким же способом хозяйственной деятельности, какой существовал у русских людей – кузнечным ремеслом (у енисейских остяков) и земледелием (у большинства остальных) [Скобелев, 1987], они в наибольшей степени были подготовлены к заимствованиям, что позволяет нам объединить в одно целое эти разноплеменные группировки, между которыми, о чем нельзя не упомянуть, происходили и интенсивные процессы ассимиляции (кетоязычного населения со стороны тюркоязычного). В 20-е гг. XVIII в. значительная часть этого отюреченного населения вместе с большой группой качинцев из района г. Красноярска переселилась на юг, в опустевшие после угона кыргызов степи ХакасскоМинусинской котловины по левобережью Енисея, где вскоре появилось и постоянное русское население. Именно их археологические памятники включают наибольшее количество вещей русского происхождения.

Во вторую группу можно выделить население ясачных земель, находившихся в большом отдалении от русских острогов – канских «татар» (коттов), байкотовцев, яринцев, кашинцев (или степных камасинцев), собственно камасинцев, «каменных» маторов и иных, т. е. в основном охотничье-собирательское население Восточного Саяна, преимущественно, лесных и, частично, степных районов правобережья Енисея, где постоянного русского населения на отдельных территориях не имелось почти до XIX в. Фактор удаленности, отсутствие ряда способов хозяйственной деятельности, имевшихся у их северных соседей (аринцев и качинцев) и у русских людей, не могли не создавать серьезных затруднений на пути развития взаимных контактов у большей части этой группы населения (за некоторым исключением для «татар» Канской лесостепи в связи с наличием у них начатков земледелия). Их археологические памятники содержат небольшое количество предметов русского происхождения.

В третью группу необходимо включить скотоводческое население степных районов Хакасско-Минусинской котловины – кыргызов (в том числе тубинцев, в состав которых входили также кето- и самоедоязычные группировки; с начала XVIII в. это отюреченное население получило этноним койбалы, сами же кыргызы-тубинцы вошли в состав качинцев) [История Хакасии…, 1993. С. 116–221], яринцев, «конных» маторов и часть кызыльцев, а также сагайцев, бельтыров, часть шорцев и иных, до начала XVIII в. бывших фактически независимыми от России и почти постоянно находившихся с ней во враждебных отношениях. У большинства этих групп населения основной способ деятельности в XVII в. – полукочевое (сезонное) скотоводство, не имел аналогий в хозяйстве русских людей (ситуация изменилась лишь после переселения сюда крупных групп коренного населения из Красноярского лесостепного района в XVIII в.). Постоянного русского населения в местах их проживания не было вплоть до начала, а в отдельных случаях и до 60-х гг. XVIII в. Часть сагайцев, бельтыров и шорцев на крайнем юго-западе региона имели способы хозяйственной деятельности (земледелие и обработка железа), сближавшие их с русскими людьми. Однако отсутствие близких прямых контактов до второй половины XVIII в. не позволяло им в полной мере реализовать заложенные в таком хозяйственном комплексе возможности развития, обусловливаемые внедрением заимствований. В погребениях XVII в. этой группы населения наличия уверенно определяемых русских вещей не отмечается. Ситуация меняется лишь с приходом сюда населения из северных районов. Тем не менее вплоть до конца изучаемого периода у большинства шорцев в горно-таежной зоне Кузнецкого Алатау, например, каких-либо заметных изменений в земледелии и железообработке не фиксировалось. Таким образом, русские влияния в данном регионе шли на весьма разные как по своему происхождению, так и по хозяйству и отношению к русскому подданству группы населения, что приводило и к разным последствиям.

Лишь в одной отрасли хозяйства коренных жителей всех районов – охоте, заимствования проходили с одинаковой интенсивностью. Занятия пушной охотой были древним и весьма важным делом у коренных жителей лесных территорий, т. е. преимущественно, севера региона. Первыми русскими людьми, которые им встречались, были обычно охотники-промысловики, проникавшие в погоне за пушниной в самые отдаленные уголки Сибири. В пределах выделяемого региона они, видимо, появились в последние годы XVI в. – первые годы XVII в.

Основными методами «русского обычая» были охота на соболя и иных пушных края 247

зверей при помощи собак и сетей (обметов и рукавчиков), а также с использованием самоловных орудий, стационарных или переносных – кулем, черканов, петель, плашек, капканов и т. д. Наиболее производительной считалась охота именно с применением кулем, не требовавшая большой затраты времени и позволявшая вести промысел сразу по всей территории охотничьих угодий. Русские промысловики часто пользовались и отравой (цылибухой, сулемой), но лишь иногда охотились преследуя зверя с собакой и поражая его из лука или ружья [Павлов, 1971. С. 16]. Они и «завезли в Сибирь типичный севернорусский промысловый инвентарь – обметы на соболя, кулемы, плашки, лыжи, зверовых собак» [Гурвич, 1963. С. 82]. Местное же население по всей Сибири, как известно, охотилось исключительно при помощи луков: «Сибирские и Ленские иноземцы, стреляют из луков, а иного промыслу, как промышляют Русские люди, с обметы и с кулемником, соболей не добывают и того не знают» [История Сибири…, 1968. С. 77]. Тунгусы на территории Якутского и Енисейского уездов пушнину «промышляют с собачонки и стреляют из луков на собачьей ноге, а кулемами промышлять не умеют: а как снеги окинут большие, и они промышлять перестанут» [Якутия…, 1953. С. 186]. П. Н. Павлов справедливо критикует как противоречащие прямым указаниям источников утверждения отдельных авторов о том, что до прихода русских людей некоторые сибирские народы уже знали звероловные ловушки [1971]. Убеждаясь разными путями на практике в преимуществах русских методов добычи, главным образом пушнины, местные охотники, естественно, брали их на вооружение от промышленников. Многочисленные источники XVII–XVIII вв. сообщают о повсеместном применении новых, значительно более производительных, чем существовавшие у них ранее, способов охоты на основе использования различного рода ловушек. Подтверждают это мнение и описания звероловного промысла у кызыльцев этнографического времени [Ермолаев, 1984]. Уже в XVII в. «ясашныя татарские заводы» состояли из предметов русского происхождения.

Изготовление ловушек и их обслуживание были возможны с использованием новых инструментов, полученных от русских людей. Учитывая достаточно большое число промысловиков, действовавших в регионе уже в начале XVII в., можно думать, что и количество доставляемых ими коренным жителям вещей было довольно велико – как в рамках торговой деятельности, так и в виде захватов у них промыслового снаряжения и иных вещей. Например, в 1693 г. у Т. Потылицына «с товарищи» было отобрано во время промысла в верховьях Енисея 4 обмета, 3 ножа, 2 топора медных, постель, одеяло, 2 нарты и 4 мешка, у К. Соловьева – 3 ножа, 3 огнива звероловных, 3 пуда хлебных запасов [Бахрушин, 1955б. С. 115]. На юге региона во время походов на кыргызов в 1700–1701 гг. казаки находили в юртах награбленные «многия руския борошни, платья и обуви и ясашныя татарские заводы, топоры, котлы и промышленыя сети»; как сознавались сами кыргызы, «и тенета и котлы и топоры брали де они у государевых русских промышленных людей и у ясашных татар» [Памятники…, 1882. С. 16, 53].

Использование ловушек, в первую очередь кулем, которые широко применялись коренным населением вплоть до недавнего времени и были вытеснены из употребления лишь железными пружинными капканами, говорит об их высокой производительности. Применение этих орудий в XVII в. существенно поднимало уровень добычи, позволяло накапливать запасы пушнины – главного сибирского товара, которую можно было использовать для свободной торговли в собственных интересах, в том числе для приобретения русских вещей.

Применение новых пахотных орудий вело к прогрессу земледелия, к замене мотыжного земледелия пашенным. Первоначально это касалось лишь жителей Красноярского лесостепного района, а на других территориях могло иметь место лишь с XVIII в. К концу же этого века пашенное земледелие с применением сохи русского типа и продажа хлеба соседям-скотоводам отмечались П. С. Палласом даже у койбалов [Паллас, 1788. С. 527], составные группы которых до конца XVII в. земледелия не знали вообще. Что же касается оставшегося на месте населения северной части региона, то С. П. Крашенинников писал в 30-е гг. XVIII в., например, о жителях р. Кемчуг (чулымцах), что они «как и русские, хлеб сеют, и мелют, и пекут, и юрты их (не знаючи прежде, что татары живут в них), никто не назовет татарскою, но рускою деревнею»

[Крашенинников, 1966. С. 56]. Вместе с сохой коренным населением неизбежно должны были перениматься и способы послепахотной обработки почвы, например использоваться деревянные бороны русского типа; при уборке урожая применяться русские серпы и косы-горбуши – эти же орудия могли использоваться и при заготовке сена, что способствовало применению новых методов в животноводстве, в частности стойлового содержания скота.

Новые инструменты деревообработки, в том числе производимые по русским образцам, обеспечивали и развитие домостроения. Так, по сообщению того же П. С. Палласа, многие из койбалов уже имели деревянные дома [Паллас, 1788. С. 527]. Широкое использование русских или произведенных местными мастерами по русской технологии топоров, этих высокопроизводительных орудий, бывших и у русского населения того времени одним из главных орудий производства, несомненно, поднимало уровень производительных сил коренных жителей на новую, более высокую ступень развития. Начало собственного изготовления топоров у них относится именно к этому времени, и передача такой технологии была в числе конкретных вещественных элементов положительных русских влияний на материальную культуру. Незначительное число предметов вооружения русского происхождения, найденных в памятниках коренного населения, особенно северной части региона, также является свидетельством преимущественно мирного характера контактов с русскими людьми в сфере материальной культуры.

Таким образом, состав археологических материалов, дополняющих соответствующие сведения письменных источников о заимствовании у русского населения в течение довольно короткого времени большого объема новых орудий труда и последующих изменениях в хозяйстве и быте, свидетельствует о почти всеобъемлющих процессах русских влияний на материальную культуру большинства коренного населения юга Приенисейского края в XVII–XVIII вв., в том числе на развитие его производительных сил.

SUBJECT CONTENTS OF RUSSIAN INFLUENCES

ON MATERIAL CULTURE OF THE NATIVE POPULATION THE SOUTH ENISSEY TERRITORY IN A LATE MIDDLE AGES – THE BEGINNING OF NEW TIME (ON ARCHAEOLOGICAL DATA)