Предметный комплекс одежды в составе Июсского клада

Автор: Головченко Н.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению предметного комплекса одежды Июсского клада, случайно найденного в 1970-е гг. на территории Хакасии. Показано, что в июсском собрании, как и в большинстве других кладов, которые были обнаружены на юге Западной Сибири, представлены элементы наборных поясов - пряжки, бляхи, подвески, кольца. Выявляются общие черты у предметов этой категории из Июсского клада и аналогичных изделий из погребальных комплексов тесинской археологической культуры II в. до н.э. - II в. н.э. Большое внимание уделяется анализу археологического контекста нахождения обсуждаемых украшений. Рассматриваются особенности комплектования и ритуального использования поясных наборов. Показано, что синкретичный состав Июсского клада отражает процесс включения нового, хуннского, предметного комплекса одежды в культовую и бытовую практики местного населения Южной Сибири. Сделан вывод о том, что «скифский» компонент Июсского клада представлен набором раритетов - древних артефактов, которые использовались в более позднее время, и раритетных реплик - изделий, изготовленных по архаичным образцам, а «хуннский» компонент -изделиями адаптивных форм со следами активного использования. Сочетание «скифских» и «хуннских» предметов в одном ритуально использованном собрании свидетельствует о бытовании практики символического обращения с поясными наборами, проявления которой встречаются на памятниках середины I тыс. до н.э. в Южной Сибири.

Июсский клад, поясная фурнитура, транскультурный комплекс, эпоха раннего железа, хунно-сяньбийское время, ритуальные действия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146507

IDR: 145146507 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.116-125

Текст научной статьи Предметный комплекс одежды в составе Июсского клада

Обнаруженный С.А. Фефеловым в 1970-е гг. вблизи оз. Сарат на правом берегу р. Белый Июс (Хакасия)

Июсский клад по праву считается одной из наиболее ярких находок, относящихся к хунно-сяньбийско-му времени [Бородовский, Ларичев, 2011]. Данное собрание, как и другие клады Причулымья (рис. 1),

Археология, этнография и антропология Евразии Том 50, № 1, 2022 © Головченко Н.Н., 2022

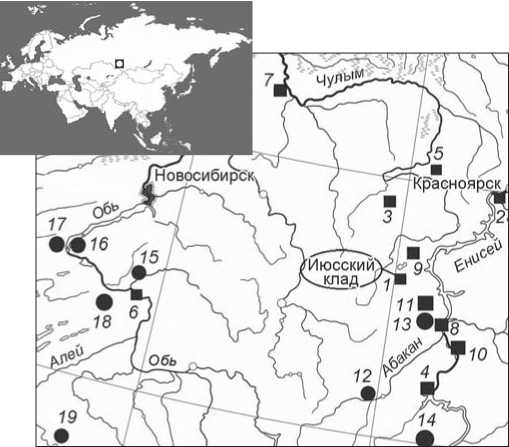

Рис. 1 . Клады ( А ) и археологические памятники с материалами, аналогичными вещам из Июсского клада ( Б ), на территории Южной Сибири.

А : 1 – Июсский; 2 – Есаульский; 3 – Косогольский; 4 – Саяногорский; 5 – Айдашинская пещера; 6 – Новообинцевский;

7 – Бурбинский «клад»; 8 – Аскыровский; 9 – Первый Джи-римский; 10 – Лугавский; 11 – Знаменский. Б : 12 – Есино; 13 – Черное Озеро I, «Ближний»; 14 – Ала Тей; 15 – Новотроицкое-1, -2; 16 – Быстровка-2; 17 – Масляха-1; 18 – Рогозиха-1;

19 – Локоть-4а.

связывающего территорию Хакасии с Верхнеобским бассейном, сформировалось как комплект ритуальных атрибутов V–I вв. до н.э. накануне хуннского нашествия в южные пределы Сибири и было сокрыто в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. В нем нашли отражение эпохальные процессы интенсивного взаимодействия различных культурных традиций. Это, если предполагать целенаправленное комплектование клада, позволяет рассматривать его как важный и своеобразный источник для изучения костюма и ритуальной практики древнего населения Южной Сибири. Целью исследования являются анализ и интерпретация предметного комплекса одежды, обнаруженного в составе Июсского клада.

Материалы

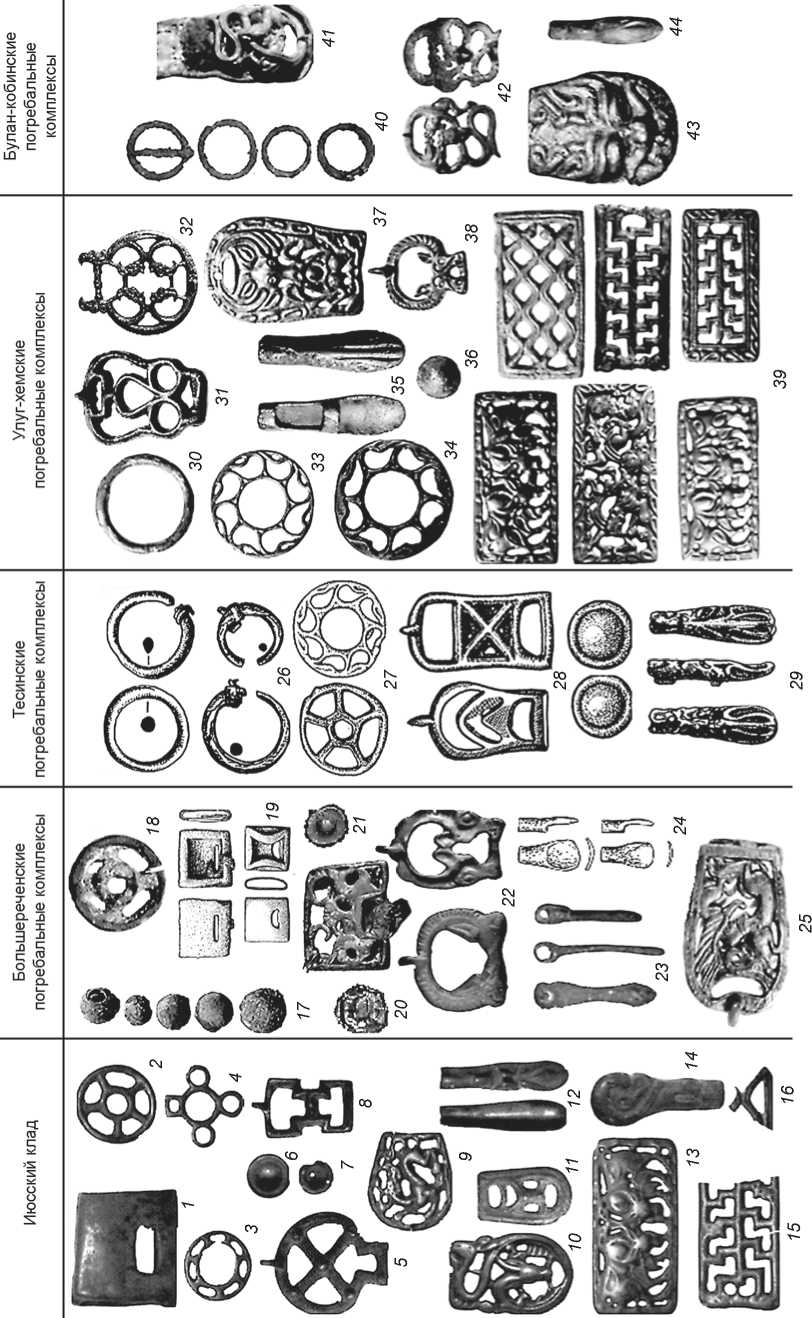

Июсский клад включает бытовые и культовые предметы – 271 ед. [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 33]. Предметный комплекс одежды представлен 216 изделиями, что составляет 79,7 % от общего количества находок (рис. 2, 1–16 ).

Комплекс функционально однороден – большую часть в нем составляют компоненты поясной фурнитуры – 14 пряжек (5,17 % от общего количества находок), 2 обоймы (0,74 %), 3 пронизи (1,11 %), 7 поясных пластин и их фрагментов (2,58 %), 17 ложечковидных, скобкообразных и иных подвесок (6,27 %), 18 колец (6,64 %) и 5 блях (1,85 %). В кладе имеются 150 бусин (55,35 %), которые, вероятно, тоже относятся к поясному набору. К аксессуарам, которые подвешивались к поясу, могут быть причислены два оселка (0,74 %). А.В. Давыдова и С.С. Миняев дают следующую характеристику вариантов хуннского поясного набора: «В самый сложный входило большое количество разнообразных предметов, в том числе бронзовые украшения – пара больших пластин-пряжек, пара ажурных колец, пара пуговиц, бляхи, пара или более ложечковидных застежек, а также бусы и различные подвески из минералов. Более простые пояса украшались небольшими бронзовыми бляхами и подвесками. В самом простом варианте – на поясе погребенного только железная пряжка» [2008, с. 49]. Если предположить, что полнокомплектный поясной набор содержал две

■АБ пряжки (по материалам погребальных памятников скифского и хунно-сяньбийского времени это фиксируется далеко не всегда), то предметный комплекс изучаемого клада относился по меньшей мере к семи богатым поясам. С учетом этого допущения особого рассмотрения заслуживают 11 групп связанных между собой предметов (связок), которые могут быть разделены на несколько вариантов.

Первый вариант – связки типологически однородных вещей: № 75* – четыре бронзовые пряжки; № 79 и 80 – по одному кольцу; № 83 и 84 – по две подвески и № 85 – одна. Второй вариант – связки типологически разнородных вещей: № 76 – одна пряжка, семь колец, одна пронизь и две бусины; № 77 – подвеска, вотивное зеркало и кольцо; № 78 – кольцо и четыре ложечковидные подвески; № 81 – кольцо и пронизь; № 82 – две ложечковидные подвески и бляха. Не исключено, что некоторые из указанных связок образовались вследствие разрушения изначально более представительных комплектов.

Количественный и предметный со став связок Июсского клада в целом соответствует элементам одежды и фурнитуре наборных поясов, находившихся в исследованных тесинских и синхронных им погребальных комплексах (рис. 2, 26–29 ). Например, на юге Минусинской котловины в мог. 3 кург. 7 Есино I среди костей грудной клетки погребенной женщины находились две подве ски из просверленных зубов животного и обломок железного кольца, т.е. набор, близкий по составу к связке № 78 [Савинов,

Рис. 2. Элементы поясной фурнитуры из Июсского клада ( 1–16 ) (по: [Бородовский, Ларичев, 2013, рис. 31]) и погребальных комплексов большереченской культуры ( 17–25 ), тесинской ( 26–29 ), улуг-хемской ( 30–39 ) и булан-кобинской ( 40–44 ). 17–25 – экспозиция Историко-краеведческого музея Алтайского государственного педагогического университета [Шульга, 2003, с. 148 рис. 6; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 115, 6, 7]; 26–29 – [Савинов, 2009, табл. XXIV, XXV, XLVII]; 30–39 – [Килуновская, Леус, 2018, рис. 11, 12, 16]; 40–44 – [История Алтая, 2019, рис. 2.198].

2009, с. 163]. В мог. 24 Есино III обнаружен комплект из ажурного кольца и двух ложечковидных подвесок, имеющих параллели с предметами связок № 78, 83 и 84 [Там же, с. 157]. На левой тазовой кости ребенка, захороненного в мог. 3 кургана Ближний, выявлены фрагменты железного кольца, что соответствует составу связок № 79 и 80 [Там же, с. 141]. Комплект, в который входят три кольца и одна-две пряжки, из мог. 10 кург. 1 могильника Черное Озеро I сопоставим по составу со связкой № 76 [Там же, с. 124]. Набор из бронзовой прямоугольной пряжки, двух колец и двух ложечковидных подвесок из мог. 18 того же памятника [Там же, с. 126] соотносится со связками № 76, 78–80, 83 и 84.

Список примеров подобных соответствий выше-обозначенным связкам можно продолжить [Там же, с. 161–162; Кузьмин, 2011, табл. 75, 76]. Серия бронзовых изделий из мог. 30 Есино III, которая включает две пряжки, обломок ложечковидной подвески, колесовидную подвеску, три кольца и четыре круглые бляхи-пуговицы, находившиеся вне контекста скелетированных останков нескольких погребенных [Савинов, 2009, с. 161, табл. XLVII, 1–12 ], может быть сопоставлена со связками № 76 и 78. В поясной набор женщины, захороненной в мог. 9 кург. 1 Черного Озера I, входили два бронзовых кольца, на одном из которых сохранился кожаный ремешок, а также бронзовые пронизки, две ложечковидные подвески и круглая железная пряжка [Там же, с. 122–124, табл. XXIV]; набор находит аналогии со связками № 76, 78 и 81.

Кожаные ремни июсских связок прошиты и имеют сходство с аналогичными предметами из органических материалов не только тесинских комплексов, но и с изделиями эпохи раннего железа, обнаруженными на Алтае [Шульга, 2008, с. 219, рис. 28, 2 , 2а ]. Похожие артефакты известны и в Туве. Среди них, вероятно, особенно интересным был найденный в захоронении 47 могильника Ала Тей-1 женский поясной набор, от которого сохранились следы органики, две бронзовые пряжки с фигурами драконов (аналогичные июсским) на деревянной основе, бронзовые ше стилучевые бляхи, а также большое количество бисера и бусин [Килуновская, Леус, 2018, с. 129– 130]. Представительный комплект бусин выявлен также в составе женского поясного набора из погр. 1 могильника Есино III [Савинов, 2009, с. 145].

Вещи из Июсского клада, проявляя сходство с таковыми из погребений (рис. 2), по общему ко-личе ству элементов предметного комплекса одежды не соответствуют стандартному набору изделий из захоронений, содержащих большое количество находок, эпохи раннего железа в Сибири. Вместе с тем по соотношению предметного комплекса одежды и вещей иных категорий Июсский клад вполне со- поставим с материалами других сибирских кладов. Например, «клад» с городища Барсов Городок I/20 включает всего 54 предмета, из которых 53 ед. – это украшения одежды и бусина [Бельтикова, Борзунов, 2017, с. 128]. В составе Есаульского клада, обнаруженного около г. Красноярска, насчитывается 116 изделий, в т.ч. 65 разнообразных подвесок (72,41 %) [Николаев, 1961, с. 280–283]. В Косогольский клад входят ок. 200 предметов, из которых 130 ед. (65 %) – бляхи и пряжки, выполненные в зверином стиле, и другие украшения [Нащёкин, 1967]. Ай-Дайский (Саяногорский) клад содержит 277 предметов (архаичные скифские вещи, изделия китайского облика и много тесинских украшений), в их числе 172 ед. (62,09 %) – кольца, ложечковидные подвески, пряжки, пронизи, обоймы, ажурные бляхи, бляхи-пуговицы [Пшеницына, Хаврин, 2015, с. 71–72]. Собрание из Айдашинской пещеры объединяет 111 изделий, из них 66 ед. (59,46 %) – бронзовые пластины, кольца, пронизи, обломки браслетов, различные подвески [Молодин, Бобров, Равнушкин, 1980, с. 24–58]. Горнокнязевский клад со ставляют 25 предметов, из них к декору одежды могут быть отне сены 11 ед. (44 % с учетом «зеркал-бляшек») [Федорова, Гусев, Подосенова, 2016, с. 12–24]. Среди 27 предметов Новообинцевского клада, переданных в Алтайский государственный краеведческий музей (всего выявлено ок. 40 предметов), 10 ед. (37,04 %), вероятно, имели отношение к одежде, прежде всего к поясной фурнитуре [Бородаев, 1987]. В Бурбинский «клад» входят 12 изделий, происходящих предположительно из разрушенного погребения, из них как минимум 4 ед. (33,33 %) надежно соотносятся с предметным комплексом одежды [Бородовский, Троицкая, 1992]. Холмогорский клад составляют 193 предмета, в т.ч. 58 ед. (30,05 %) – обработанные антропоморфные и орнитоморфные изображения с петлями для крепления, поясные прямоугольные бляхи-пластины, круглые бляхи и бусины [Зыков, Федорова, 2001, с. 96–113]. Радужнинский «клад» включает 245 изделий и их фрагментов, из них 40 ед. (16,33 %) – принадлежности ко стюма и украшения (поясные накладки, эполетообразные застежки, антропоморфная подвеска, бусины, фрагменты серебряных пластинок и проволоки). Кроме того, к предметному комплексу одежды могут быть отнесены и некоторые фрагменты меховых изделий [Гордиенко, 2007, с. 63].

Предметный комплекс одежды содержат и такие клады среднего Енисея, как Первый Джиримский, Лугавский, Аскыровский и др. [Бородовский, Оборин, 2018, 2021]. Важно, что рассмотренные собрания, несмотря на различия в предметном комплексе одежды, объединяет наличие целых и фрагментированных элементов поясного набора при малочисленности или полном отсутствии категории персо- нальных украшений* – серег, заколок, накосников, браслетов, колец-перстней, гривен.

Представленные в собраниях художественные бронзы наравне с изделиями без декора (кольца, пронизки и обоймы) позволяют заострить внимание не только на их эстетической характеристике, но и на особенностях комплектования и ритуального использования поясов.

Интерпретация

В предметном комплексе Июсского клада, как отмечают А.П. Бородовский и В.Е. Ларичев, нашли отражение традиции формирования кладов, характерные для рубежа позднескифского и раннехуннского времени [2013, с. 56]. Данный вывод базируется на культурно-хронологической многокомпонентности рассматриваемого собрания, безусловно, сложного для интерпретации, но не единственного в своем роде. В составе клада имеются как «скифские», так и «хуннские» транскультурные компоненты [Там же, рис. 31], относящиеся к поясной фурнитуре.

«Скифский» компонент клада – это не только т.н. тагарские бронзы (котел, навершия, зеркала), но и бронзовые поясные обоймы с прорезями (рис. 2, 1 ), коническая пронизь, колесовидные «подвески» (рис. 2, 2, 3 ), серебряная бляха (рис. 2, 7 ) и, вероятно, оселки. По мнению А.И. Мартынова [1979, с. 115], подтвержденному материалами более поздних исследований [Савинов, 2012, с. 15–25], кожаные пояса с пряжками и иными украшениями в тагарской культуре в целом не были распространены.

Единственная серебряная умбоновидная бляха № 74 из Июсского клада (рис. 2, 7 ), аналогичная находкам из погребальных комплексов, датирующихся периодом II в. до н.э. – I в. н.э., сходна с архаичными ювелирными изделиями из Новотроицкого некрополя и может быть атрибутирована как декоративный элемент поясного набора (рис. 2, 20, 21 ) [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 100, 3 ].

К поясной фурнитуре отно сятся и прорезные обоймы (рис. 2, 1), датирующиеся периодом от VI–V до III вв. до н.э. Их аналоги имеются в многочисленных погребальных комплексах скифского времени Южной Сибири (рис. 2, 19), в более поздних тесин- ских памятниках (мог. 1 Есино III [Савинов, 2009, с. 145]), а также в среднеенисейских кладах, например, Первом Баланкульском, который был найден около оз. Баланкуль к северу от г. Аскиза [Бородовский, Оборин, 2021, рис. 5].

Конические пронизи широко представлены в материалах могильников второй половины I тыс. до н.э. на территории Юго-Западной Сибири [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 315, рис. 115, 28 , 29 ]. Они отмечены и в составе того же Первого Баланкульского клада [Бородовский, Оборин, 2021, рис. 5]. Такие изделия зафиксированы в непотревоженной мог. 3 кург. 15 могильника Новотроицкого-2 (Верхнее Приобье) – входили в состав поясного набора без пряжек наряду с костыльком-кочедыком (рис. 2, 23 ), рубчатыми и прорезной обоймами [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 77], а также в могиле около кург. 17а могильника Новотроицкого-1 – являлись частью поясного набора без пряжек, но с рубчатой обоймой и металлическим поясным крюком, стилизованным под изображение головы грифона [Там же, рис. 29].

В женские погребальные комплексы скифского времени входили бронзовые колесовидные изделия, интерпретируемые как пряслица (рис. 2, 2 , 18 , 27 ). Одна такая вещь с остатками деревянного стержня в центральном отверстии обнаружена в мог. 2 кург. 5 могильника Новотроицкого-2 (рис. 2, 18 ) [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 79–80], другая – на могильнике Чекановский Лог-2 в районе Гилевского водохранилища (Северо-Западный Алтай) [Демин, Ситников, 1998, с. 95, рис. 1, 6 ], еще одна – в кург. 7 могильника Быстровка-2 [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 39]. Колесовидные предметы имеются в материалах могильников Рогозиха-1, исследованного в окрестностях г. Павловск, и Масляха-1, расположенного на границе Алтайского края с Новосибирской обл. [Шамшин, На-вротский, 1986, с. 105; Могильников, Уманский, 1992, с. 80, рис. 6, 9 ]. Такой артефакт входил в состав Косо-гольского клада, найденного на берегу одноименного озера, которое находится около г. Шарыпово в Красноярском крае [Мартынов, 1979, табл. 47, 35 ].

Примечательно, что в исследованных большере-ченских захоронениях (Новотроицкое-2, Быстров-ка-2, Масляха-1) «колесики» находились, как правило, в районе пояса, а керамические пряслица локализовались в районе головы и бедренных костей погребенных. «Колесики» могли быть помещены в общие вместилища вместе с другими предметами (металлический котел, Июсский клад) или по отдельности (каменная курильница, Рогозиха-1). В.А. Могильников отмечает: «К III–II вв. до н.э. форма колесиков трансформируется. Вместо спиц появляются отмеченные отверстия в диске. Сами колесики, возможно, утрачивают свою культовую функцию, превращаясь в пряслица» [1997, с. 87]. Имеющиеся в нашем распоряжении источники указывают скорее на обратный процесс: колесовидные диски, служившие изначально пряслицами, на рубеже эр начинают использоваться в качестве поясных подвесок (вероятно, предметов культа). В пользу такого заключения косвенно свидетельствуют сходство форм таких дисков с секторальным (лучевым, «солярным») орнаментом на керамических пряслицах, считающимся исследователями одним из наиболее ранних [Фролов, 2000], а также данные функционального и классификационно-хронологического анализа поясных подвесок позднескифского времени [Тетерин, 2012, с. 120–121]. Секторальный орнамент как ранний представлен в хронологической сводке солярных знаков предтагарского и послетагарского времени, составленной А.И. Мартыновым [1979, с. 134–139, табл. 52]. Простые колесовидные пряслица-подвески, аналогичные большереченским экземплярам, появились раньше более сложных многокольчатых и ажурных подвесок булан-кобинской культуры на Алтае, тесинской в Минусинской котловине и улуг-хемской в Туве, подробно охарактеризованных Ю.В. Тетериным [2012, с. 122]. Им же доказано, что кольчатые подвески могли использоваться в качестве культово-декоративных и функциональных (подвесы, распределители, пряжки) элементов поясных наборов. В контексте нашего исследования важно, что в составе Июсского клада имеются как более архаичные «пряслица-подвески» (рис. 2, 2), так и многокольчатые и ажурные подвески (рис. 2, 3, 4), аналоги которых встречаются в тесинских и синхронных им погребальных комплексах (рис. 2, 27, 33, 34) [Савинов, 2009, табл. XLVII, 5; Кузьмин, 2011, рис. 40, 41; Тетерин, 2015, с. 53–55; Килуновская, Леус, 2018, рис. 16, 5–8]. Ю.В. Тетерин подчеркивает, что подвески-кольца с внутренним полем, декорированным двумя – пятью колечками и завитками, в закрытом комплексе известны только по образцам из Июсского клада [2012, с. 122]. По мнению исследователя, колечки на внутреннем поле подвесок повторяют таковые в оформлении рамок отдельных пряжек, прообразом этих фигур служили крайне схематизированные изображения голов хищных птиц, широко представленные в скифо-сибирском зверином стиле позднескифского и хуннского времени [Тетерин, 2015, с. 53–54].

В скифское время каменные оселки, по данным Л.М. Плетневой, оставляли в погребениях и мужчин, и женщин [2017, с. 73]. Оселки из Июсского клада в типологическом отношении могут быть определены как стержневидные, с прямым верхом и овальным низом и овальным верхом и низом [Там же, табл. 1]. Подобные изделия, согласно материалам Л.М. Плетневой, встречаются на территории распространения большереченской и тагарской культур.

«Скифский» компонент Июсского клада представляет собой набор раритетов – древних артефактов, которые использовались в более позднее время, и ра- ритетных реплик – изделий, изготовленных по архаичным образцам, т.е. предметов предшествующей эпохи, сохранившихся в коллективе благодаря мемо-ративным культовым практикам или полученных в результате разграбления могил.

Хуннские художественные бронзы в Июсском кладе представлены пряжками с неподвижным язычком (рис. 2, 5 , 8 ), пластинами с фигурами противостоящих быков (рис. 2, 13 ), фрагментами пластин «со змеями» и решетчатым орнаментом (рис. 2, 15 , 16 ), пряжками с драконом и стоящим хищником, голова которого повернута назад (рис. 2, 9–11 ); пряжкой с изображением головы быка, ложечковидными и скобкообразной подвесками (рис. 2, 12 , 14 ), полусферическими пуговицами (рис. 2, 6 ) [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 39]. Аналоги перечисленных находок обнаружены в серии кладов степей среднего Енисея [Там же, с. 39–44]. Среди сходных предметов можно выделить, например, обломок пряжки с фигурой дракона и несколько скобкообразных подвесок из Первого Джиримского клада [Бородовский, Оборин, 2018, рис. 5, 9 ]. Многие похожие вещи становились объектами исследований [Дэвлет, 1980; Добжанский, 1990]. Предметы, аналогичные имеющимся в Июсском кладе, обнаружены в тесинских (рис. 2, 28 , 29 ), улуг-хемских (рис. 2, 31 , 32 , 35–39 ) и булан-кобинских (рис. 2, 41–44 ) погребальных комплексах. В захоронениях встречается обычно одна поясная пряжка, реже – две; зачастую, как и в кладе, они представлены фрагментами. Наиболее близкие вещи можно обнаружить среди находок из мог. 1 и 30 Есино III [Савинов, 2009, с. 145, табл. XLVII], мог. 5 кург. 1 Черного Озера I [Там же, с. 122, табл. XXIII, 10 ], мог. 2, 15, 23, 42, 43 могильника Ала Тей-1 [Килуновская, Леус, 2018, рис. 11, 1 , 3 , 6 , 7 ; 12]. Для интерпретации предметов с точки зрения их назначения важно, что в погр. В мог. 19 кург. 1 Черного Озера I имелись три пряжки, одна из них, по предположению Д.Г. Савинова, относилась к ремню, которым были стянуты ноги погребенного [2009, с. 127], или к расстегнутому поясу, уложенному вдоль тела погребенного пряжкой к стопам.

На улуг-хемском памятнике Ала Тей-1 в мог. 23 бронзовая пряжка с изображением быка анфас (рис. 2, 39), аналогичная вещи из Июсского клада (рис. 2, 13), находилась на поясе погребенной женщины 20–25 лет [Килуновская, Леус, 2018, с. 128]. В женских погр. 1 и 43 того же могильника были обнаружены прямоугольные пряжки с изображением извивающихся змей (рис. 2, 39) [Там же, с. 137]. Ажурные поясные пряжки и ложечковидные подвески, сходные с вещами июсской коллекции, зафиксированы на могильнике Терезин (рис. 2, 35) [Там же, с. 142–144]. Общие черты были выявлены в результате металлографического анализа терезинских и июсских находок [Бородовский, Ларичев, 2013, табл. 2; Хаврин, 2016, табл. 1]. В женских тесинских захоронениях ажурные пластины обнаружены в мог. 3 южного комплекса могил погребального комплекса Новые Мочаги, находящегося в 12 км к западу от г. Саяногорска [Кузьмин, 2011, с. 281, табл. 75].

Июсский клад включает самую многочисленную для Южной Сибири серию ложечковидных подвесок (11 ед.) и пластин (7 ед.) с изображением пары быков и драконов, которая была обнаружена в одном отдельном комплексе [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 43]. Заметим, что на территории Кемеровской обл. в погребениях могильников Утинка (кург. 5), Гришкин Лог I и кургана Разлив III эпохи раннего железа такие предметы немногочисленны [Бобров, 1979]: в лучшем случае 1–2 экз. [Дэвлет, 1980, с. 37, табл. 1] или фрагменты.

Ложечковидные подвески (рис. 2, 12 ), аналогичные июсским, обнаружены как в мужских, так и женских погребениях тесинского кург. 1 могильника Черное Озеро I [Савинов, 2009, с. 122–127, табл. XXIV, 4 ; XXV, 3 , 4 ] и мог. 24 Есино III [Там же, с. 157] (рис. 2, 29 ). В бассейне Верхнего Енисея на памятнике Ала Тей-1 они выявлены только в захоронениях мужчин (рис. 2, 35 ) [Килуновская, Леус, 2018, с. 135, 143].

Ложечковидные подвески, если учитывать аналогичные роговые изделия из более ранних памятников, например, погр. 1 кург. 1 могильника Локоть-4а (рис. 2, 24 ) [Шульга, 2003, рис. 6], могут датироваться VI–III (II) вв. до н.э. [Бородовский, 2012, с. 379; Боро-довский, Ларичев, 2013, с. 43].

Еще одну категорию элементов поясной фурнитуры хуннского времени, представленных в кладе, образуют бронзовые кольца [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 43–44]. Их аналоги часто находят в тесинских (рис. 2, 26 ), улуг-хемских (рис. 2, 30 ) и булан-кобинских (рис. 2, 40 ) погребальных комплексах (например, Есино III, мог. 24, 30 [Савинов, 2009, с. 157, табл. XLVII, 6–8 ], Черное Озеро I, кург. 1, мог. 3, 5–7, 9, 10, 18–20 [Там же, табл. XXIV; табл. XXV], Ала Тей-1, мог. 38 и 47 [Ки-луновская, Леус, 2018, рис. 16, 1 , 2 ]). В захоронениях они встречаются как вместе с другими элементами наборных поясов, так и самостоятельно (Черное Озеро I, кург. 1, мог. 3, 5–7, 10 [Савинов, 2009, табл. XXIII, 4 , 9 , 11 ]). Бронзовые кольца входят в состав мужских [Там же, с. 124, 126], а также, судя по материалам мог. 3 [Там же, с. 141] и погр. 3 мог. 20 [Там же, с. 129] кургана Ближний, женских поясов. В мог. 6 кург. 1 могильника Черное Озеро I кольцо является единственным элементом детского пояса [Там же, с. 123]. Кольца обнаружены и на культово значимых природных объектах – Масляхинской сопке, расположенной ныне в акватории Новосибирского водохранилища [Головченко, Бесетаев, 2021, с. 83, рис. 1].

Для погребений хуннского времени характерны богатые поясные наборы, включающие много- численные серебряные изделия [Бородовский и др., 2005, с. 12]. Металлографическим анализом выявлена значительная примесь серебра в составе единичных вещей Июсского клада – подвески № 51 из соприкасающихся колец и поясной полусферической умбоновидной бляхи № 74 (рис. 2, 7), аналоги которой имеются в более ранних памятниках Верхнего Приобья (рис. 2, 20, 21).

«Хуннский» компонент Июсского клада представлен изделиями адаптивных форм – оммажами – со следами активного использования. Поверхность многих предметов залощена, изображения сильно сглажены или фактически стерты в процессе использования вещей. Наиболее близкие аналоги отмечены в тесинских (рис. 2, 28 ) и улуг-хемских (рис. 2, 31 , 32 , 37, 39 ) памятниках, а также в синхронных объектах булан-ко-бинской культуры (рис. 2, 41–43 ), выявленных на территории Горного Алтая [Тетерин, 1995, с. 134]. Вещи Июсского клада обнаруживают сходство с материалами Дырестуйского могильника [Миняев, 2007, табл. 6, 12, 50, 57, 80, 84, 86, 91, 104].

Таким образом, Июсский клад включает представительную серию элементов поясной фурнитуры, синкретический состав которой маркирует процессы включения нового, хуннского, предметного комплекса одежды в культовую и бытовую практики местного населения Южной Сибири. А.В. Давыдовой и С.С. Миняевым высказано предположение о том, что количество художественной бронзы, характер и размеры составных частей пояса зависели от общественного статуса, пола и возраста погребенных [2008, с. 49]. Так, пояса с богатым набором бронзовых украшений находят чаще всего в погребениях пожилых женщин [Давыдова, Миняев, 1988, с. 231].

Анализ позволил выявить условные гендерные особенности предметного комплекса, относящегося к одежде. «Мужской» компонент, возможно, представляют прорезная обойма и конические пронизи, подвески определенных типов, вероятно, имеющие отношение к воинской атрибутике, а также оселки бытового и культового назначения [Плетнева, 2017, с. 74]. «Женский» компонент клада – это, скорее всего, зеркала, бусины, колесовидные подвески, а также отдельные элементы поясной фурнитуры хуннского времени (пряжки и подвески).

Комплектность предметов Июсского клада, как отмечалось, определяется наличием единичных и серийных изделий, связок вещей, а также немногочисленных обломков предметов, прежде всего ажурных блях (рис. 2, 15, 16). Нахождение в составе клада сломанных вещей побуждает рассмотреть практику культовой деструкции элементов поясного набора на материалах хунно-сяньбийского времени. Анализируя погребальные комплексы эпохи раннего железа Верхнего Приобья, В.А. Могильников отмечал: «…не ис- ключено, что в погребения клали, как правило, пояса со снятыми пряжками в соответствии с канонами погребального ритуала» [1997, с. 71]. Исследователь также обращал внимание на то, что традиция помещать в могилы пояса или части поясов без пряжек на Саяно-Алтае сохранялось до эпохи Средневековья [Там же]. Мной уже рассматривалась проблема интерпретации такого явления, прослеженного по материалам боль-шереченской культуры, как помещение в погребения мужских поясов в расстегнутом состоянии [Головчен-ко, 2021]. Намеренное расстегивание (деструкция) пояса или его элементов может быть охарактеризовано как событийная сакрализация вещи в рамках ритуальной обрядности. Например, расстегивание пояса во время похорон, т.е. вывод вещи из прямого функционального состояния, могло быть символическим актом, отражающим концепцию «перевернутого мира», согласно которой поврежденное, сломанное приобретает утерянные качества в новой, посмертной жизни.

Проявления ритуального разрушения элементов поясных наборов фиксируются и в тесинских погребениях. Сломанные пряжки выявлены в мог. 7, 9, 18 кург. 1 Черного Озера I [Савинов, 2009, с. 123], погребения ярусов Б и В мог. 13 Есино III [Там же, с. 152– 153], обломок пластинчатого кольца – в погр. А мог. 20 кург. 1 Черного Озера I [Там же, с. 128], обломок бронзового кольца – в погребении яруса Б мог. 13 Есино III [Там же, с. 152], погребении яруса А мог. 18 Есино III [Там же, с. 155], обломок железного кольца – в мог. 3 кург. 7 Есино I [Там же, с. 163] (рис. 2, 26 ), сломанные ложечковидные подвески – в погр. 24 Есино III [Там же, с. 157]. Дополнительными свидетельствами использования событийной сакрализации в тесинской погребальной практике можно считать наличие в захоронениях необработанных и «бракованных» (недоливы, несрезанные литники) вещей, а также их фиксация в нестандартных контекстах, например, размещение костылька-кочедыка – элемента поясного набора – под плечевыми костями женщины, погребенной в мог. 17 кург. 1 Черного Озера I [Там же, с. 126].

Обсуждение

В большей части кладов, найденных в бассейне среднего Енисея, имеются «бракованные», необработанные и поврежденные (со следами износа), сломанные (фрагментированные) вещи [Бородовский, Оборин, 2018, 2021]. Наличие подобного «лома» в наборе некоторые исследователи считают прямым свидетельством того, что клад принадлежал литейщику.

Основным аргументом в пользу определения Июс-ского клада как клада литейщика, по мнению Н.П. Макарова, является присутствие в его составе металли-че ского лома, в котором имеются даже небольшие корольки металла [2013, с. 80]. Возражая исследователю, А.П. Бородовский и В.Е. Ларичев указывают на малочисленность подобных вещей в рассматриваемом собрании [2013, с. 58].

Первоначальная интерпретация Июсского клада как комплекта «шаманской» атрибутики [Ларичев, Бо-родовский, 2006, с. 59] (соответствует традиционному пониманию крупных собраний предметов бронзовой пластики [Спицын, 1906; Бобров, 2002]) базируется на утверждениях о наличии в кладе большого количества различных подвесок, которые, по мнению большинства исследователей, имеют как утилитарное, так и ритуальное назначение, а также связок предметов [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 45] и сочетании в одном комплексе «мужского» и «женского» компонентов.

В литературе имеются примеры подобного толкования вещей. Так, Г.В. Бельтикова рассматривала обнаруженный на Барсовой горе клад как набор, в который входили кожаный пояс и нагрудник с накладками, застежками, подвесками и пронизками – атрибуты шаманского костюма [2002, с. 206]. В.А. Борзунов предположил, что данные изделия были срезаны с ритуального костюма и захоронены в меморативных (поминальных) целях рядом с погребением [Бельтикова, Борзунов, 2017, с. 130]. В.А. Бурнаковым отмечено, что в хакасской традиции используемая в быту как мужская, так и женская одежда в определенных ситуациях может выполнять ритуальную функцию (ма-гико-лечебную, прогностическую, охранительную, жертвенную или иную) [2012, с. 259]. В число наиболее сакрализованных элементов одежды традиционно входит пояс с фурнитурой. Высказывалось также мнение о том, что универсальность архетипов архаичных идеологических систем, сохранившихся в шаманизме, создает широкие возможности для их гипотетического приложения к археологическим артефактам [Черемисин, Запорожченко, 1996, с. 30], однако корректность таких интерпретаций всегда вызывает острые дискуссии.

По мнению А.П. Бородовского и В.Е. Ларичева, само сокрытие комплекса вещей в земле может быть тесно связано с погребально-поминальной обрядовой практикой в древности [2011, с. 204]. Однако избыточность вещей для одного отдельно взятого погребения не позволяет рассматривать Июсский клад как предметный комплекс одного конкретного костюма или их серии, поскольку в его составе отсутствуют целые полнокомплектные пояса.

Анализируя котлы и клады среднего Енисея эпохи раннего железа, А.П. Бородовский и Ю.В. Оборин рассмотрели возможность интерпретации Июсского клада как большекомплектного собрания вещей, сокрытых в ходе проведения сезонного обряда «оставления инвентаря» [2021, с. 130]. Учитывалось, что клады, включающие предметный комплекс одежды, отличались от кладов-тайников с орудийным набором [Бородовский, Оборин, 2018, с. 96]. В данном контексте, вероятно, особое значение имеет сам факт сокрытия собрания клада именно в котле. Близким по семантике является помещение в женские погребения рассматриваемой эпохи миниатюрных котловидных подвесок, использовавшихся в каче стве элементов поясной фурнитуры [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010; Головченко, 2019]. Сосуды как элементы погребальной обрядности, а также ритуалов оставления обжитых территорий хорошо известны по материалам ритуальных комплексов различных хронологических периодов [Ткачев, 2014; Сотникова, 2015а, б].

Заключение

Сочетание в одном собрании «скифских» и «хуннских» элементов поясной фурнитуры, а также их использование в рамках одного ритуального акта – сокрытия – свидетельствуют о развитии практики символического обращения с поясными наборами, которая представлена на памятниках Южной Сибири середины I тыс. до н.э. Вместе с деструктивными манипуляциями (расстегивание пояса, символическая поломка украшений, использование брака), фиксируемыми по материалам погребений, можно выделить такой способ ритуального обращения с поясами, как помещение их украшений в клады. Сокрытие большекомплектного собрания элементов поясной фурнитуры, вероятно, могло быть одной из вариаций обряда «оставления инвентаря»; ее суть состояла в пожертвовании украшений духам местности, чтобы обеспечить благополучие сезонной или экстренной перекочевки.

Автор выражает признательность доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику ИАЭТ СО РАН А.П. Бородовскому за предоставленную возможность работы с материалами Июсского клада.

Список литературы Предметный комплекс одежды в составе Июсского клада

- Бельтикова Г.В. Кулайский клад с Барсовой Горы // Клады: состав, хронология, интерпретация. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2002. – С. 203–206.

- Бельтикова Г.В., Борзунов В.А. Уникальный кулайский клад в Сургутском Приобье // РА. – 2017. – № 4. – С. 124–141.

- Бобров В.В. О бронзовой поясной пластине из тагарского кургана // СА. – 1979. – № 1. – С. 254–256.

- Бобров В.В. Атрибуты шаманского костюма из клада у села Лебеди (Кузнецкая котловина) // Клады: состав, хронология, интерпретация. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2002. – С. 206–212.

- Бородаев В.Б. Новообинцевский клад // Первобытное искусство. Антропоморфные изображения. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1987. – С. 96–114.

- Бородовский А.П. Датирование многомогильных курганов эпохи раннего железа Верхнего Приобья естественнонаучными и традиционными методами (по материалам Быстровского некрополя) // Методы наук о земле и человеке в археологических исследованиях. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2012. – С. 344–392.

- Бородовский А.П., Ларичев В.Е. Предметный комплекс Июсского клада // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, Филология. – 2011. – Т. 11. – № 7: Археология и этнография. – С. 196–208.

- Бородовский А.П., Ларичев В.Е. Июсский клад: (Каталог коллекции). – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2013. – 120 с.

- Бородовский А.П., Оболенский А.А., Бабич В.В., Борисенко А.С., Морцев Н.К. Древнее серебро Сибири (краткая история, состав металла, рудные месторождения). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 88 с.

- Бородовский А.П., Оборин Ю.В. Клады и тайники бронзовых предметов с железными инструментами гунносарматского времени со Среднего Енисея // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018. – Т. 17. – № 7: Археология и этнография. – С. 86–98.

- Бородовский А.П., Оборин Ю.В. Котлы и клады Среднего Енисея эпохи раннего железа // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2021. – Т. 20. – № 7: Археология и этнография. – С. 121–134.

- Бородовский А.П., Троицкая Т.Н. Бурбинские находки // Изв. СО РАН. История, филология и философия. – 1992. – № 3. – С. 57–62.

- Бурнаков В.А. Одежда в обрядовой практике хакасских шаманов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – № 7: Археология и этнография. – С. 258–269.

- Головченко Н.Н. Вопросы интерпретации котловидных подвесок населения Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. // Древность и Средневековье: вопросы истории и историографии: мат-лы V Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Омск, 12–13 октября 2018 г. – Омск, 2019. – С. 6–10.

- Головченко Н.Н. «No connection»: расстегнутый пояс в погребальной обрядности населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа // Народы и религии Евразии. – 2021. – № 3 (26). – С. 24–35.

- Головченко Н.Н., Бесетаев Б.Б. Полевые исследования в Крутихинском районе (итоги полевого сезона 2021 года) // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведение). – 2021. – № 16. – С. 82–86.

- Гордиенко А.В. Радужнинский «клад» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 2. – С. 63–74.

- Давыдова А.В., Миняев С.С. Пояс с бронзовыми бляшками из Дырестуйского могильника // СА. – 1988. – № 4. – С. 230–233.

- Давыдова А.В., Миняев С.С. Художественная бронза сюнну: Новые открытия в России. – СПб.: ГАМАС, 2008. – 120 с.

- Демин М.А., Ситников С.М. Археологические исследования на правом берегу Гилёвского водохранилища // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – 1998. – Вып. 9. – С. 94–99.

- Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1990. – 164 с.

- Дэвлет М.А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н.э. – I в. н.э. – М.: Наука, 1980. – 67 с. – (САИ; вып. Д4–7).

- Зыков А.П., Федорова Н.В. Холмогорский клад. Коллекция древностей III–IV вв. – Екатеринбург: Сократ, 2001. – 174 с.

- История Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2019. – Т. 1: Древнейшая эпоха, древность и Средневековье. – 392 с.

- Килуновская М.Е., Леус П.М. Новые материалы улугхемской культуры в Туве // Археол. вести. – 2018. – № 24. – С. 125–152.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея: тесинская культура. – СПб.: Айсинг, 2011. – 456 с.

- Ларичев В.Е., Бородовский А.П. Древние клады Южной Сибири // Наука из первых рук. – 2006. – № 2 (8). – С. 52–65.

- Макаров Н.П. Археологические клады из фондов Красноярского музея как источник по мировоззрению древних и традиционных обществ // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013. – Т. 2. – С. 79–82.

- Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. – Новосибирск: Наука, 1979. – 208 с.

- Миняев С.С. Дырестуйский могильник – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2007. – 233 с. – (Археологические памятники сюнну; вып. 3).

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тысячелетия до н.э. – М.: Наука, 1997. – 195 с.

- Могильников В.А., Уманский А.П. Курганы Масляха-1 по раскопкам 1979 года // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1992. – С. 69–93.

- Молодин В.И., Бобров В.В., Равнушкин В.Н. Айдашинская пещера. – Новосибирск: Наука, 1980. – 208 с.

- Нащёкин Н.В. Косогольский клад // АО 1966 года. – М.: ИА РАН,1967. – С. 163–165.

- Николаев Р.В. Есаульский клад // СА. – 1961. – № 3. – С. 281–284.

- Плетнева Л.М. Оселки эпохи раннего железа из двух музеев // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2017. – Т. 9 (186). – С. 66–77.

- Подольский М.П. Знаменский клад из Хакасии // Клады: состав, хронология, интерпретация. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2002. – С. 229–234.

- Пшеницына М.Н., Хаврин С.В. Исследование металла клада литейщика Ай-Дай (тесинская культура) // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. – Абакан: Эхимэ, 2015. – С. 70–74.

- Савинов Д.Г. Минусинская провинция хунну (по материалам археологических исследований 1984–1989 гг.). – СПб.: СПб. гос. ун-та, 2009. – 226 с.

- Савинов Д.Г. Памятники тагарской культуры Могильной степи (по результатам археологических исследований 1986–1989 гг.). – СПб.: ЭлекСис, 2012. – 180 с.

- Сотникова С.В. Андроновские ритуальные комплексы с перевернутыми сосудами: сравнительная характеристика и интерпретация // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2015а. – № 3 (49). – С. 231–245.

- Сотникова С.В. Андроновские (фёдоровские) погребения с перевернутыми сосудами: к реконструкции представлений о роли женщины в мифоритуальной практике // Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015б. – С. 267–272.

- Спицын А.А. Шаманские изображения // Зап. Отд. русской и славянской археологии Рус. археол. об-ва. – СПб., 1906. – Т. 8, вып. 1. – С. 29–145.

- Ткачев Ал.Ал. Керамика в ритуальной практике населения пахомовской культуры // Труды IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань: Отечество, 2014. – С. 665–668.

- Тетерин Ю.В. Поясные наборы гунно-сарматской эпохи Горного Алтая // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. – С. 131–135.

- Тетерин Ю.В. Поясные подвески Южной Сибири позднескифского времени // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – № 7: Археология и этнография. – С. 117–124.

- Тетерин Ю.В. Поясные подвески хуннской эпохи Южной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2015. – Т. 14. – № 5: Археология и этнография. – С. 51–60.

- Тетерин Ю.В., Митько О.А., Журавлева Е.А. Бронзовые миниатюрные подвески-сосуды Южной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2010. – Т. 9. – № 7: Археология и этнография. – С. 80–94.

- Федорова Н.В., Гусев А.В., Подосенова Ю.А. Горно-князевский клад. – Калининград: РОС-ДОАФК, 2016. – 80 с.

- Фролов Я.В. О пряслицах раннего железного века Верхнего Приобья как культурно-диагностирующем признаке // Актуальные вопросы истории Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. – С. 75–82.

- Хаврин С.В. Металл эпохи хунну могильника Терезин I (Тува) // Археол. вести. – 2016. – № 22. – С. 105–107.

- Черемисин Д.В., Запорожченко А.В. «Пазырыкский шаманизм»: артефакты и интерпретации // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы междунар. конф. – СПб.: Изд-во РГНФ, 1996. – С. 30–32.

- Шамшин А.Б., Навротский П.И. Курганный могильник Рогозиха-1 // Скифская эпоха Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1986. – С. 104–106.

- Шульга П.И. Могильник скифского времени Локоть-4а. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 204 с.

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади и воинские пояса на Алтае. – Барнаул: Азбука, 2008. – Ч. 1. – 274 с.

- Шульга П.И., Уманский А.П., Могильников В.А. Новотроицкий некрополь. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2009. – 329 с.