Предметы каменной индустрии неолитического комплекса памятника Конево-4 (среднее течение реки Ини, Кузнецкая котловина)

Автор: Марочкин А.Г., Веретенников А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы характеристики и интерпретации предметов каменной индустрии с неолитического поселения в среднем течении р. Ини, изученного спасательными раскопками в 2019 г. Неолитическая атрибуция комплекса основывается на анализе немногочисленной, но выразительной керамики. Рассмотрены нуклеусы и технические сколы, продукты расщепления (сколы-заготовки и отходы производства), орудия (ретушированные пластины с выемкой, скребки, нож, скобель, долото, сколы с поверхности шлифованных орудий). Приведены суммарные показатели выявленных категорий каменных предметов, выполнено их детальное описание с фиксированием параметрических и морфологических показателей. Выявленная специфика комплекса заключается в доминировании микропластинчатого скалывания с нуклеусов призматической и конусовидной формы, а также в практике вторичной обработки пластин техникой анкоша, с получением боковых выемок для скобления. Остальные предметы орудийного комплекса типологически не выразительны и не могут выступать в качестве критерия сравнительного анализа. Сравнение с каменной индустрией неолитических поселений Кузнецкой котловины и прилегающих районов Горной Шории показало близость рассматриваемого комплекса ранненеолитическим сериям поселений Иня-3, -11 (изылинский этап), Печергол-2 и Длинное озеро, при наличии частных различий в технике вторичной подработки орудий из пластин (отсутствие на Конево-4 пластин с резцовыми сколами и резчиков, единичность миниатюрных концевых скребков). Основное выявленное различие с индустриями поздненеолитических поселений и стоянок Иня-3, -11 (кипринский этап), Долгая-1, Новороманово-2 и Писаная-4 заключается в выраженном доминировании на этих памятниках отщепов-заготовок, полученных в ходе целенаправленного расщепления. Предложена рабочая гипотеза об интерпретации выявленной специфики комплекса в рамках периодизационного подхода с датированием исследованного комплекса ранненеолитическим временем. Обозначена необходимость проверки данной гипотезы другими источниками, учитывая долгое, с заходом в бронзовый век, бытование техники микропластинчатого расщепления при изготовлении вкладышевых орудий.

Верхнее приобье, кузнецкая котловина, бассейн р. ини, памятник конево-4, неолит, керамика, предметы каменной индустрии, морфологическая характеристика, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146588

IDR: 145146588 | УДК: 902.01, | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0196-0203

Текст научной статьи Предметы каменной индустрии неолитического комплекса памятника Конево-4 (среднее течение реки Ини, Кузнецкая котловина)

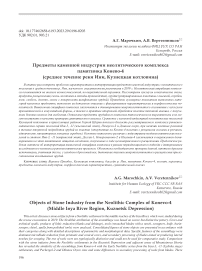

Памятник Конево-4 расположен в левобережье р. Ини, в центральной части Кузнецкой котловины, на ровном мысовидном участке невысокой (до 7 м) первой надпойменной террасы. Он был выявлен в 2019 г. на месте строящейся обогатительной угольной фабрики [Баштанник и др., 2020] и частично изучен спасательными раскопками в том же году [Герман и др., 2021]. При проведении спасательных работ осмотрена разрушенная при строительстве площадь, с зачисткой частично сохранившихся участков культурного слоя и выборкой углубленных в материк ям. Часть памятника сохранила целостность и в настоящий момент защищена от негативного воздействия специальным ограждением.

С опорой на единичный фрагмент керамики и немногочисленные предметы из камня из разведочных шурфов на непотревоженной части, изначально памятник был датирован эпохой бронзы, без уточнения культурной атрибуции [Баштанник и др., 2020, с. 9]. По результатам спасательных раскопок культурно-хронологическая принадлежность памятника скорректирована. Предложено выделение на памятнике двух разновременных комплексов – Средневековья и неолита [Герман и др., 2021, с. 428]. Тип средневекового комплекса точно определить пока невозможно: он включает более полутора сотен ям (одиночных либо образующих планиграфическую систему) неясного назначения, с единичными находками фрагментов керамики, бересты, костей животных в заполнении.

Неолитический комплекс в планиграфии локализован в северной и западной частях памятника, ближе к краю мыса – это подтверждено результатами шур-фовки непотревоженной части и наблюдениями на широкой площади спасательных раскопок. Материалы неолитического времени представлены единичными фрагментами керамики и более многочисленными предметами каменной индустрии, залегавшими как в остатках культурного слоя, так и в заполнении двух ям (№ 15 и 39).

Яма № 15 зафиксирована на «материке» в виде пятна овальной формы, ориентированного продольной осью по линии ЗЮЗ – ВСВ (рис. 1, 2). Заполнение ямы состояло из темно-серой супеси, с многочисленными линзами желто-серой с желтыми включениями супеси. После выборки зафиксирован округлый контур, размерами по верхнему абрису – 2,25 × 1,69 м, с небольшим сужением ко дну. Стенки ямы отвесные, дно плоское. Глубина от уровня материка – до 0,58 м. В нижней части заполнения обнаружены два фрагмента тулова от одного сосуда, а также предметы каменной индустрии (нуклеус, пластина).

Яма № 39 выявлена в виде пятна подпрямоугольной формы, ориентированного длинной осью по линии ЗСЗ – ВЮВ, с заполнением из супеси светлокоричневого цвета. После выборки размеры ямы по верхнему абрису составили 2,56 × 0,98 м, с небольшим сужением у дна. Стенки ямы пологие, дно равномерно понижается к центру. Глубина относительно «материка» – до 0,21 м. В нижней части заполнения обнаружены предметы из камня (скобель, пластина с боковой выемкой, осколки и обломки).

Полученная в ходе спасательных раскопок неолитическая керамика включает восемь фрагментов (1 венчик, 7 тулов) от трех разных сосудов с прямой профилировкой верхней части, орнаментированных оттисками гладкого штампа, округлыми ямками, горизонтальными поясами печатной гребенки (рис. 1, 3, 4, 6, 7 ). Фрагменты с накольчато-прочерченным декором имеют аналогии в Верхнем Приобье на памятниках изылинского типа [Марочкин, Юракова, 2014, рис. 1, 5, 19 ] и кипринско-ирбинско-новокусковско-го культурного массива [Марочкин, Юракова, 2014, рис. 2, 10 ; Зах, 2003, рис. 90, 4 ; 91, 2–4, 9, 11 ] – Иня-3, -11, Долгая-1. К этой же группе следует отнести один фрагмент тулова с орнаментом в виде горизонтальных волнистых линий, выполненных в отступаю-ще-накольчатой технике (рис. 1, 5 ) [Баштанник и др., 2020, рис. 2, 7 ].

Предмет проведенного исследования составляет каменная индустрия неолитического комплекса поселения Конево-4. В статье предприняты типологоморфологическая характеристика, анализ техники расщепления и вторичной обработки каменных предметов, а также интерпретация выявленной специфики комплекса, в т.ч. в сравнении с другими известными материалами Кузнецкой котловины и некоторых сопредельных территорий.

Характеристика предметов каменной индустрии

Обнаружены пренуклеус, нуклеусы и их фрагменты, продукты расщепления (сколы-заготовки, отходы производства), орудия (ретушированные пластины,

Рис. 1. Памятник Конево-4.

1 – карта-схема расположения неолитических поселений в Кузнецкой котловине и Горной Шории (1 – Конево-4; 2 – Иня-3 и -11; 3 – Ново-романово-2; 4 – Долгая-1; 5 – Писаная-4; 6 – Длинное озеро; 7 – Печергол-2); 2 – план ямы № 15; 3–7 – фрагменты керамической посуды неолитического времени.

3, 4, 6, 7 – публикуется впервые; 5 – по: [Баштанник и др., 2020, рис. 2. 7]).

скребки, нож, скобель, долото и фрагменты других орудий) (см. таблицу ).

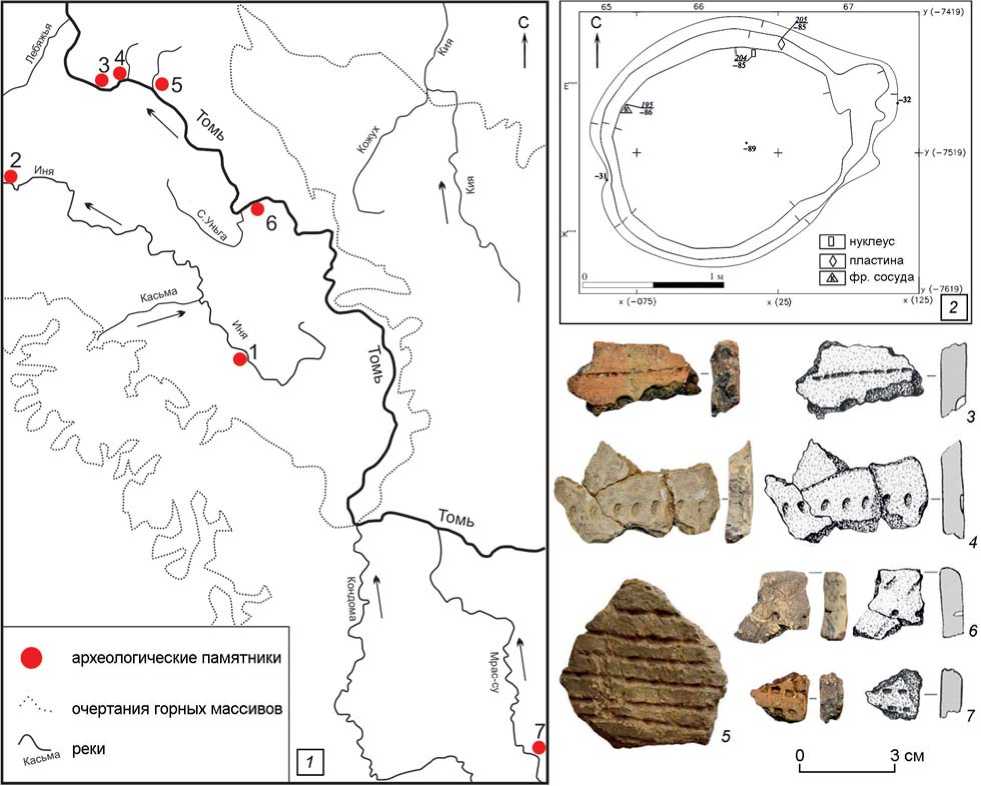

Пренуклеусы, нуклеусы и технические сколы представлены следующим.

Преформа торцевого призматического нуклеуса с размерами 29 × 16 × 31 мм, с ровной ретушированной площадкой (1 экз.). Угол примыкания площадки к фронту скалывания прямой. Контрфронт в виде гребня, с остатками желвачной корки. Предмет сильно окатанный, грани и негативы сохранены плохо.

Конусовидные монофронтальные нуклеусы размерами от 14 × 10 × 20 мм до 21 × 17 × 33 мм (4 экз.) (рис. 2, 1–3, 5). Предметы сильно сработаны. Имеют ретушированную площадку, которая образует с фронтом скалывания угол от 60° до 90°. Негативы снятий волнообразные, снятия скошены вовнутрь. Ширина сколов от 3 до 7 мм. Карниз снимался при помощи ретуши и абразивной обработки, при этом частично сохранился на отдельных участках. Можно предпола- гать применение ударной техники скола при помощи мягкого отбойника либо посредника.

Призматические нуклеусы размерами 14 × 10 × 20 и 16 × 11 × 23 мм (рис. 2, 4, 6 ). Предметы сильно сработаны. Имеют ровную либо слегка скошенную ретушированную площадку. Площадка с фронтом скалывания имеет прямой угол, поверхность скалывания ровная. Сколы ровные, параллельные, ширина негативов от 3 до 7 мм. Карниз оббивался и стачивался абразивом. При расщеплении данных нуклеусов применялась техника отжима.

Скол с нижней части нуклеуса (1 экз.). На сколе зафиксирована часть поверхности и часть площадки скалывания, сохранился карниз. Имеются негативы снятий от 4 до 7 мм, выполненных в ударной технике.

Обнаружены 8 боковых и реберчатых технических сколов. Боковые сколы (4 экз.) изогнуты в профиле, овальные в плане, с негативами снятий шириной 4–7 мм, с частично сохранившимся карнизом и вы-

Состав неолитической коллекции предметов каменной индустрии с поселения Конево-4

|

Категории изделий |

Кол-во |

Категории изделий |

Кол-во |

|

Пренуклеусы, нуклеусы и технические сколы с них |

14 |

Отходы расщепления |

127 |

|

Пренуклеус |

1 |

Вторичные сколы |

11 |

|

Нуклеусы |

6 |

Обломки, осколки, чешуйки |

116 |

|

конусовидные |

4 |

Орудия и их фрагменты |

26 |

|

призматические |

2 |

Скребки |

11 |

|

Технические сколы с нуклеусов |

7 |

Пластины с выемкой (анкош) |

6 |

|

боковые |

4 |

Перфоратор |

2 |

|

реберчатые |

3 |

Фрагмент ножа |

1 |

|

Продукты расщепления |

139 |

Скобель |

1 |

|

Сколы заготовки |

12 |

Фрагмент основания бифасиального орудия |

1 |

|

Пластины |

10 |

Долотовидное орудие |

1 |

|

Отщепы |

2 |

Обломки шлифованных орудий |

3 |

|

Всего |

179 |

||

Рис. 2. Памятник Конево-4. Предметы каменной индустрии. Нуклеусы.

раженными ударными бугорками. Реберчатые сколы (4 экз.) пластинчатой формы, с прямым углом сопряжения ударной площадки и дорсальной поверхности и выраженным конусовидным ударным бугорком на двух предметах.

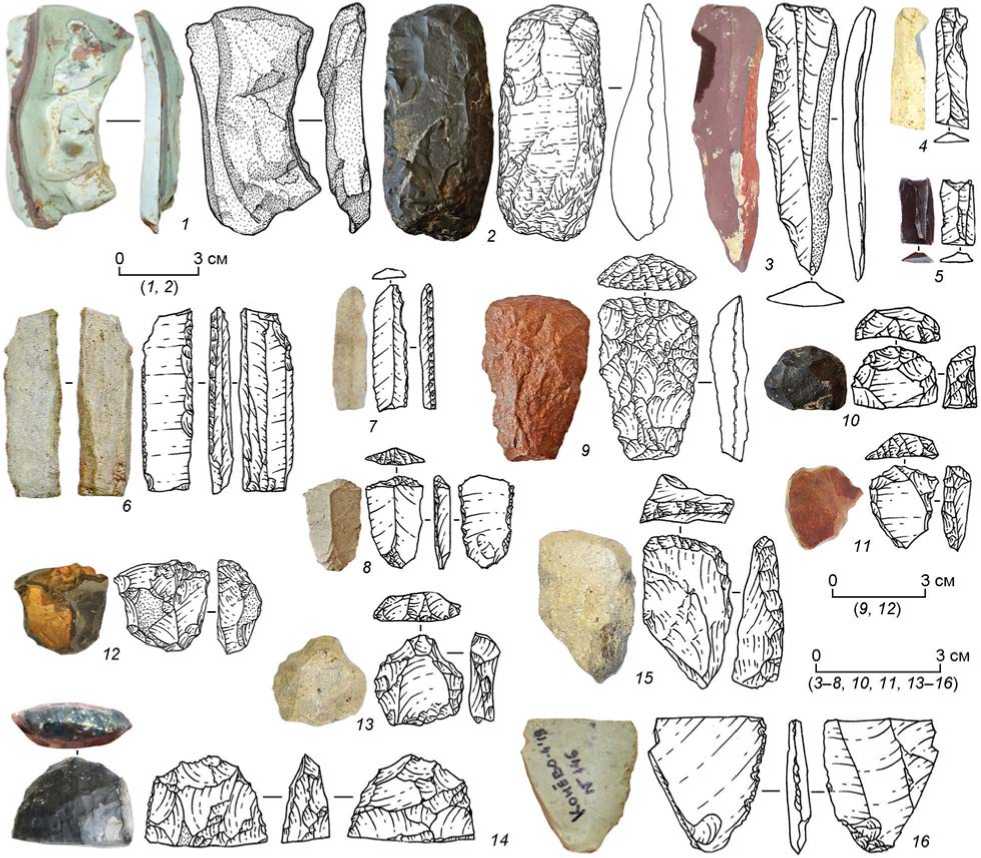

Продукты расщепления представлены сколами-заготовками в виде пластин и отщепов, а также отходами производства.

Пластины (9 экз.), снятые как в ударной, так отжимной технике, имеют преимущественно прямой профиль. По сечению представлены трапециевидные, треугольные и многогранные формы. По сохранности: одна целая пластина, четыре проксимальных и четыре медиальных фрагмента. У проксимальных фрагментов и на целой пластине фиксируется линейная площадка, на вентральной стороне небольшой ударный бугорок. Ширина пластин варьирует от 4 до 11 мм.

Отщепы (2 экз.) овальной формы, с точечной скошенной ударной площадкой. На одном сохранился ударный бугорок. К сколам-заготовкам отнесены из-за массивности размеров (41 × 24 × 8 и 52 × 34 × 12 мм).

К отходам расщепления отнесены вторичные сколы (11 экз.), обломки (40 экз.), осколки (74 экз.) и чешуйки (2 экз.). Вторичные сколы имеют разнообразную форму – овальную, подпрямоугольную, многоугольную. Имеют признаки применения ударной техники скалывания: ударный бугорок, изогнутый профиль, точечные и линейные площадки.

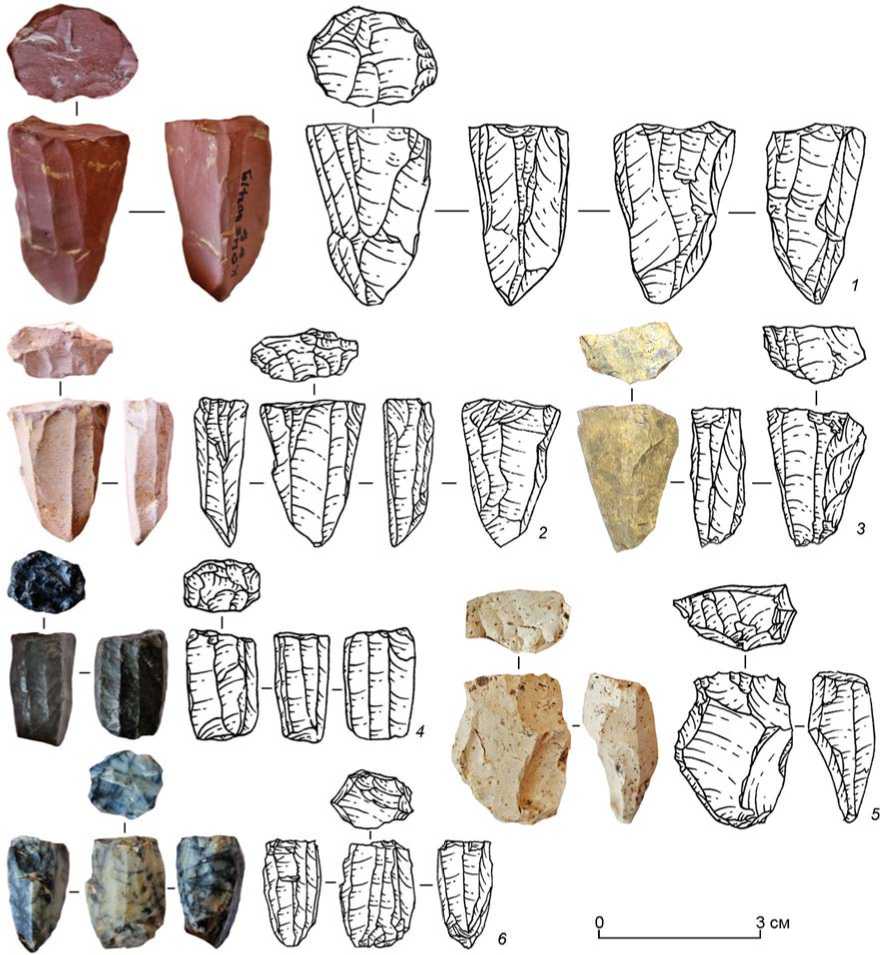

Орудийный набор включает 25 экз., представленных как целыми предметами, так и их фрагментами (см. таблицу ; рис. 3).

Скребки (11 экз.) (рис. 3, 8–13, 15 ). Обнаруженные предметы разнообразны по форме (веерообразные, подпрямоугольные, укороченные) и по ориентации

Рис. 3. Памятник Конево-4. Предметы каменной индустрии. Орудия.

1 – скобель; 2 – долотовидное орудие; 3–7 – пластины с выемкой; 8–13, 15 – скребки; 14 – фрагмент основания бифасиального орудия;

16 – фрагмент ножа.

рабочего края (боковые, двойные, концевые, с лезвием на площадке, угловые, полукруглые). Общим для всех скребков серии является оформление лезвия с дорсальной стороны краевой либо захватывающей ретушью. Форма фасеток в основном субпараллельная, реже чешуйчатая, характер нанесения в основном эпизодический либо прерывистый. Рабочий край в основном выпуклый, реже угловатый, в единичном случае прямой. Угол рабочего края стелющийся, реже полукрутой.

Пластины с боковой выемкой (анкошем) (6 экз.) (рис. 3, 3–7 ). Пять предметов получены в ходе спасательных раскопок, одна пластина происходит из разведочного шурфа на сохранной части памятника [Баштанник и др., 2020, рис. 2, 15 ]. Ширина пластин от 6 до 11 мм. На всех предметах сколом с дорсальной стороны изготовлена выемка, дополнительно обработанная ретушью. Одна пластина из этой группы дополнительно ретуширована по двум латералям с вентральной стороны. В трех случаях анкош выполнен в проксимальной части, в одном случае на дистальном конце. Еще в одном случае выемка оформлена на торце пластины, непосредственно на ударной площадке.

Фрагмент ножа (рис. 3, 16 ) , изготовленного на крупном (32 × 27 × 5 мм) пластинчатом отщепе. Рабочий край оформлен ретушью с вентральной стороны, на одном непродолжительном участке ретушь бифасиальная.

Перфораторы (2 экз.). Один представлен острием на небольшом отщеповом сколе (41 × 26 × 5 мм). Скол выполнен ударным способом, на одной из кромок дорсальной стороны сохранена желвачная корка. Форма острия угловатая, с шиповидным дистальным окончанием. На дорсальной стороне фиксируются эпизодические участки с ретушью.

Второй предмет этой категории происходит из разведочных шурфов на сохранной части памятника [Баштанник и др., 2020, рис. 2, 16 ]. Он выполнен на пластине шириной до 5 мм. Рабочее острие оформлено крупной ретушью с обеих сторон.

Скобель (1 экз.) (рис. 3, 1 ) . Относительно крупное (84 × 35 × 14 мм) орудие подпрямоугольной формы, с одной вогнутой стороной. Сырьем для изготовления выступила мелкозернистая порода, со временем претерпевшая структурные изменения, поэтому грани следов обработки размыты. Лезвие расположено на вогнутой грани, оформлено с дорсальной стороны. На одном участке лезвия фиксируется небольшой шип, выполненный ретушью с вентральной стороны. На противоположной лезвию латерали фиксируются эпизодические следы чешуйчатой краевой ретуши, нанесенной с вентральной стороны.

Долотовидное орудие, выполненное на крупном галечное сколе (1 экз.) (80 × 35 × 20 мм) (рис. 3, 2). Имеет подпрямоугольную форму с закругленными торцами, линзовидное в сечении. Лезвие имеет округлое очертание. Обушок утолщен относительно лез- вийной части. Вентральная сторона оббита крупными сколами, а также подработана разноразмерной чешуйчатой ретушью вдоль одного края. Лезвийная часть предмета дополнительно обработана с дорсальной стороны мелкой краевой чешуйчатой ретушью. Дорсальная сторона предмета частично зашлифована. На обушковой части орудия фиксируются выбоины от износа при использовании.

Фрагмент основания бифасиального орудия (1 экз.) (21 × 28 × 11 мм) (рис. 3, 14 ). Форма не ясна, но можно зафиксировать, что основание полукруглых очертаний, сечение линзовидное. Расположенные по обеим сторонам рабочие лезвия дополнительно обработаны мелкой эпизодической краевой чешуйчатой ретушью.

Сколы и фрагменты шлифованных орудий (3 экз.) небольших размеров. На двух предметах сохранились участки рабочего края шлифованного лезвия, на дорсальной стороне еще одного скола сохранились эпизодические следы шлифовки.

Обсуждение результатов

На полевом этапе исследования памятника из-за его специфичной геоморфологии прорабатывалась рабочая гипотеза о возможной принадлежности неолитических материалов к остаткам грунтового могильника, однако подтверждающие это факты не получены. Напротив, наличие в коллекции значительного количества нуклеусов свидетельствует против этой гипотезы, т.к. как для предметного набора всех известных неолитических погребений Верхнего Приобья эта категория каменных предметов не характерна (обзор см. [Марочкин, 2014]).

Отсутствие в полученной коллекции массовых первичных сколов исключает интерпретацию памятника как специализированной мастерской с полным циклом камнеобработки. Обнаруженные остатки керамической посуды, ям, предметов каменной индустрии следует рассматривать как совокупность элементов поселенческого комплекса. По всей видимости, на территории поселения осуществлялись финальное оформление нуклеусов, получение сколов-заготовок и собственно изготовление каменных орудий. Для расщепления нуклеусов как по отдельности, так и совокупно использовались ударная техника при помощи посредника / мягкого отбойника, а также техника ручного отжима. Зафиксированные признаки утилитарного износа на отдельных предметах и наличие фрагментов сломанных орудий говорит об их использовании в быту и производстве населением неолитического поселка.

Важной характеристикой комплекса является использование как пластинчатых, так и отщеповых сколов-заготовок. Вероятно, имела место специализация с преимущественным использованием отщепов при создании крупных орудий (скребков, бифасов, ско- белей, долот) и предпочтением пластин при изготовлении перфораторов и вкладышей, реже скребков. Вместе с тем нуклеусы для целенаправленного отще-пового расщепления отсутствуют. Вероятно, в качестве отщеповых заготовок использовались технические сколы. Сильная сработанность призматических и конусовидных нуклеусов говорит об изначально большем количестве пластин, нежели было найдено при раскопках. Следует говорить о пластинчатом, точнее микропластинчатом, характере индустрии.

Сравнение рассматриваемых предметов каменной индустрии в контексте других неолитических комплексов Кузнецкой котловины следует проводить с учетом трех обстоятельств. Во-первых, разрушенный характер памятника ставит вопрос о полноте зафиксированной картины. Является отсутствие в полученной серии нуклеусов для отщеповых снятий, наконечников стрел, крупных топоров и тесел, клин-ков-бифасов типологической характеристикой комплекса, или мы имеем дело со случайным следствием фрагментарной сохранности культурного слоя? Допускаем, что полученная серия предметов все же отражает типичный для данного памятника вещный набор, характеризующий несколько этапов камнеобработки. При случайном характере серии такая предметная представленность нескольких этапов обработки камня была бы маловероятной.

Второе обстоятельство связано с проблемой выбора критериев для сравнения. Представленные на памятнике орудия не имеют выраженной типологической специфики (скребки, скобели, долото), либо слишком фрагментированы. В этом случае критерием может выступать доля пластин в индустрии, а также специфичные признаки техник расщепления и вторичной обработки.

Наконец, третье обстоятельство заключается в ограниченном круге объектов для сравнительного анализа, особенно если закономерно исключить из сравнения материалы погребальных памятников. По принципу достоверной неолитической датировки, для сравнения выбраны комплексы каменной индустрии поселений Иня-3 и -11 (северо-западная периферия Кузнецкой котловины, восточное Присалаирье, среднее течение р. Ини) [Зах, 2003]; стоянок Долгая-1, Писаная-4 и Новороманово-2 (северные районы Кузнецкой котловины, граница Среднего и Нижнего При-томья) [Марочкин, Юракова, 2014; Марочкин и др., 2021]; стоянки Длинное озеро (центральные районы Кузнецкой котловины, Среднее Притомье) [Ширин, 2004]; поселения Печергол-2 (Горная Шория, р. Мрас-су) [Бобров, 1994].

С учетом большого числа частных признаков, близкими рассматриваемому комплексу представляются материалы изылинского (раннего) этапа верхнеобской неолитической культуры с поселений Иня-3 и -11, а также материалы стоянки Длинно е озеро (конусовидные и призматические нуклеусы для пластинчатого расщепления, небольшая ширина пластин, наличие пластин с анкошем на инских поселениях). Имеющая выраженный микропластинча-тый характер индустрия поселения Печергол-2 все же имеет отличия в приемах вторичной обработки пластин (высокая доля резцовых сколов, отсутствие анкоша). Сравнение с поздненеолитическими ки-принскими материалами поселений Иня-3 и -11 показывает отличие последних (целенаправленное от-щеповое расщепление, возрастание роли отщепа как заготовки). Выраженные различия комплекс Коне-во-4 имеет с материалами поздненеолитических стоянок Долгая-1, Писаная-4, Новороманово-2, также демонстрирующих преимущественно отщеповый характер индустрии.

Заключение

Неолитический комплекс Конево-4 связан с поселением, на котором помимо прочего осуществлялась обработка камня на этапах вторичного расщепления. Каменная индустрия имеет выраженный микропла-стинчатый характер. Сравнительный анализ показал близость рассматриваемой коллекции по данному критерию ранненеолитическим комплексам бассейнов р. Ини и Томи, а также Горной Шории и выраженные различия с преимущественно отщеповыми индустриями поздненеолитических стоянок Кузнецкой котловины. Периодизационный подход к интерпретации выявленной специфики необходимо подтверждать другими источниками. Следует учитывать, что при наличии тенденции к увеличению доли отще-пов в позднем неолите и начале эпохи палеометалла, микропластинчатая техника расщепления при производстве вкладышевых орудий в данном регионе эпизодически использовалась вплоть до периода ранней и развитой бронзы.

Исследование выполнено в рамках исполнения государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № АААА-А21-121012090006-0 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Список литературы Предметы каменной индустрии неолитического комплекса памятника Конево-4 (среднее течение реки Ини, Кузнецкая котловина)

- Баштанник С.В., Горяев В. С., Онищенко С.С., Соколов П.Г. Новые памятники археологии в бассейне реки Ини (Кемеровская область - Кузбасс) // Ученые записки музея-заповедника "Томская Писаница". - 2020. - № 11. - С. 5-12. EDN: DEMUHE

- Бобров В.В. Этапы освоения Горной Шории в древности (По материалам поселения Печергол-2) // Шорский сборник: межвуз. сб. науч. трудов. Историко-культурное и природное наследие Горной Шории. - Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 1994. - С. 164-176.

- Герман П.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Веретенников А.В., Борзых К.А., Нестерова М.С., Вальков И.А., Савельева А.С., Миляев Г.А. Спасательные раскопки на памятнике Конево 4 в Беловском районе // Археологические открытия. - 2021. - Т. 2019. - С. 426-428. EDN: RYAGEU

- Зах В.А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. - 168 с.

- Марочкин А.Г. Погребальная практика населения Верхнего Приобья в периоды неолита и энеолита (история изучения, структурный анализ и типология, проблемы культурно-хронологической интерпретации): дис.. канд. ист. наук. - Кемерово, 2014. - 365 с. EDN: SVBIBZ

- Марочкин А.Г., Сизев А. С., Юракова А.Ю., Гаврилов Д.А., Хайрулина К.Д. Стратиграфия поселения Писаная-4 в окрестностях Томской писаницы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. -Т. 27. - С. 511-519. EDN: UNDQGM

- Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Материалы неолита -энеолита стоянки Долгая-1 (южные районы Нижнего Притомья) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, № 3. - С. 189-201. EDN: SMEOER

- Ширин Ю.В. Городище городок и его окрестности в древности // Кузнецкая старина. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2004. - Вып. 6. - С. 69-112.