Предметы конского снаряжения и коневодства в кладах эпохи металла на Среднем Енисее

Автор: Бородовский Андрей Павлович, Оборин Ю.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике предметного комплекса, связанного с конским снаряжением и коневодством, входящего в состав ряда кладов эпохи металла на среднем Енисее. Так называемые предметы неизвестного назначения, интерпретируемые как детали снаряжения колесничих, встречаются в составе предметов клада эпохи поздней бронзы с о-ва Каменный. Большинство предметов конского снаряжения в собрании кладов среднего Енисея представлено «тагарскими» бронзами. Среди этих изделий различные типы стремячковидных и кольчатых удил, псалий, уздечных пронизей, блях, а также специализированных коневодческих предметов: ножей для подрезки копыт, скребниц, приспособлений для таврения. Особо следует отметить находки в Первом и Третьем Терском кладах - серии блях, изображающих лошадей. Эти предметы достаточно детально отражают особенности экстерьера животных, характерные для эпохи раннего железа. Позднее в кладах хунно-сянъбийского времени (Саяногорский клад) помимо предметов уздечного и сбруйного наборов фиксируются металлические седельные накладки и импортные изделия (колокольчики). В эпоху раннего Средневековья, кроме кладов эпохи палеометалла, в состав которых входили отдельные предметы или комплекты изделий, связанные с конским снаряжением, появляются собрания, представленные исключительно такими вещами. Одним из таких собраний является Катюшкинский клад. Его состав сходен с комплектом предметов из тайников кургана № 6 Копёнского чаатаса. В целом в кладах среднего Енисея эпохи металла представлен весь комплекс предметов, связанный с коневодством, от эпохи поздней бронзы до раннего Средневековья. Все эти изделия отражают не только эпохальный переход от колесничного способа передвижения к верховому, но и постепенную эволюцию отдельных деталей и приспособлений конского снаряжения - удил, псалиев и седел. Учитывая престижность и значимость деталей конской упряжи и снаряжения, эти предметы можно относить к ценным изделиям в составе кладов, возможно имеющим ритуальную семантику.

Клад, сбруйный набор, хакасия, средний енисей, эпоха палеометалла

Короткий адрес: https://sciup.org/145145628

IDR: 145145628 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.364-371

Текст научной статьи Предметы конского снаряжения и коневодства в кладах эпохи металла на Среднем Енисее

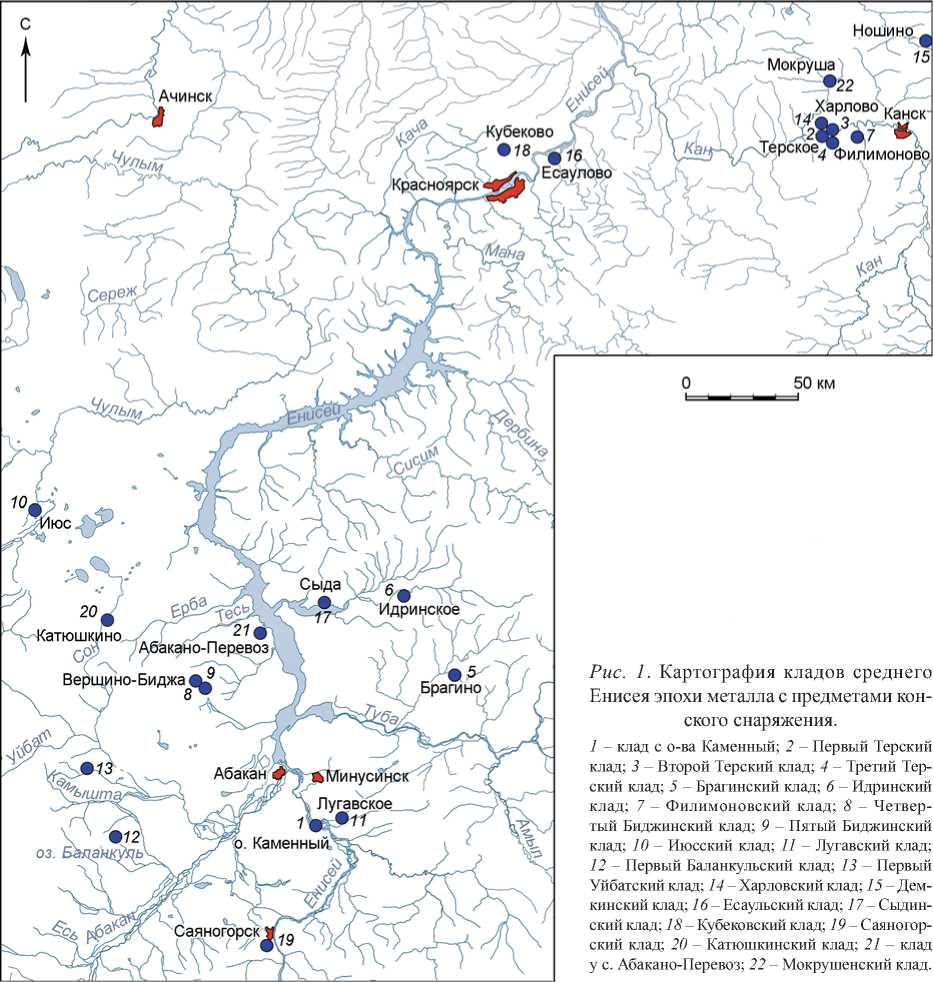

Начиная с эпохи палеометалла в кладах и тайниках Южной Сибири появляются предметы конского снаряжения и коневодства (рис. 1). В кладах среднего Енисея [Бородовский, Оборин, 2019а] обнаружены архаичные металлические изделия – предметы неизвестного назначения. Для карасукского времени они интерпретируются как детали снаряжения колесничих [Варенов, 1984; Савинов, 1995]. Один из таких предметов происходит из клада эпохи поздней бронзы с о-ва Каменный (рис. 2, 1). Большинство

Ношино

Мокруша >

Ачинск

^ерское.

'ИЛИМОНОВО lacHi

Сере^

Sucei

1юс

Сыда

Идринское

.атюшкино

! но-Биджа

Брагино

Абакан

'Ыил

Каменный

Саяногорск

Кубеково • 18^

»Минусин! Лугавское ю-Перевоз

Рис. 1 . Картография кладов среднего Енисея эпохи металла с предметами конского снаряжения.

1 – клад с о-ва Каменный; 2 – Первый Терский клад; 3 – Второй Терский клад; 4 – Третий Терский клад; 5 – Брагинский клад; 6 – Идринский клад; 7 – Филимоновский клад; 8 – Четвертый Биджинский клад; 9 – Пятый Биджинский клад; 10 – Июсский клад; 11 – Лугавский клад; 12 – Первый Баланкульский клад; 13 – Первый Уйбатский клад; 14 – Харловский клад; 15 – Дем-кинский клад; 16 – Есаульский клад; 17 – Сыдин-ский клад; 18 – Кубековский клад; 19 – Саяногорский клад; 20 – Катюшкинский клад; 21 – клад у с. Абакано-Перевоз; 22 – Мокрушенский клад.

50 км

\ ' *12 оз. Баяанкйрь'

других бронзовых предметов конского снаряжения и коневодства в собрании кладов среднего Енисея представлено уже «тагарскими» бронзами. Среди этих изделий привлекают внимание бляхи с изображением лошадей из Первого и Третьего Терских кладов (нижнее течение р. Кан, правого притока среднего Енисея) (рис. 2, 2, 3 ). Эти образцы металлопластики эпохи раннего железа относятся к третьему типу «тагарских лошадей» [Членова, 1981, с. 86]. Речь идет об изображениях или «репликах» импортных элитных пород лошадей с длинными ногами, стройным корпусом и лебединой шеей [Там же, с. 84, 91]. Не исключено, что эти изображения могут иметь относительно узкую хронологию своего бытования. По крайней мере, в восточноевропейском скифском зверином стиле полнофигурное изображение лошади с подогнутыми под туловище ногами появляются в середине – второй половине IV в. до н.э. [Канторович, 2016, с. 109, рис. 6, 13 , с. 110]. Однако учитывая более широкую представленность образа лошади в эпоху раннего железа на территории Южной Сибири, включая долину среднего Енисея, такие хронологические рамки могут быть значительно шире [Членова, 1981].

Не менее показательными из состава кладов среднего Енисея эпохи раннего железа являются специализированные предметы, связанные с коневодством. Среди них скребница (или тавро) из Брагинского клада [Левашева, 1939, с. 33–36], а также ножи для подрезки копыт. Целая серия таких предметов известна из собраний Идринского, Филимоновского и Четвертого Биджинского кладов (см. рис. 1, 6–8 ; 2, 4 ). Следует подчеркнуть, что наличие тагарских ножей для подрезки копыт, по своей форме мало отличающихся от современных изделий, не только свидетельствует о высоком уровне коневодства в эпоху раннего железа, но и дает возможность коснуться еще одной важной темы – использования конского копыта как знака, символа, а также широко распространенного сырья в технологии производства ранних кочевников. Копытовидные знаки служат характерным маркером скифской эпохи [Членова, 1999]. Такие изображения встречаются и на стенках некоторых медных котлов «сакского» типа, происходящих из кладов или тайников (у п. Летник) (рис. 2, 12 ). Если рассматривать копытовидный знак в рамках технологии раскроя конского копыта, то он представляет собой подошвенную часть, отделенную от ее стенки. Любопытно, что именно такой участок копыта выступал первоосновой для ее имитации в бронзе, как детали пластин чешуйчатого хуннского панциря из Монголии [Tsveendoj, Saarulbuyan, 2011, р. 229, il. 345]. Показательно то, что, по письменным источникам античности [Павсаний, 1996, с. 76], в кочевой среде (у сарматов) существовали чешуй-366

чатые панцири, изготовленные из роговых стенок конских копыт [Хазанов, 2008, с. 135; Симоненко, 2015, с. 144]. Возможная технология производства этих панцирных пластин была воспроизведена экспериментально [Бородовский, 1997, с. 201, табл. 40].

Некоторые органические детали конского снаряжения сохранились в отдельных кладах эпохи раннего железа среднего Енисея благодаря медным вместилищам (котлам). Это, в частности, кожаные ремни со связками некоторых предметов из Июс-ского клада [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 93]. Данные кожаные изделия имеют явное сходство с аналогичными органическими предметами эпохи раннего железа, относящимися к конской упряжи [Шульга, 2008, с. 219, рис. 28, 2, 2а ]. Такие двойные ремни из Июсского клада были прошиты и собраны в гофру. Указанная технология обеспечивала дополнительную прочность и эластичность изделия, необходимую для износостойкого конского снаряжения. Экспериментальное радиоуглеродное датирование (NSKA (s694)) фрагментов этих кожаных ремней из Июсского клада относит их с учетом калибровки к временному периоду 2038 ± 209 л.н. [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 52, табл. 1]. Среди других датирующих органических деталей конского снаряжения, происходящих из кладов эпохи раннего железа на среднем Енисее, следует отметить роговые подпружные пряжки с неподвижным выступающим язычком (Лугавский клад) [Бородовский, Оборин, 2018, с. 95, рис. 6, 16 ], а также несколько разновидностей пронизей и застежек, например, кососрезанные застежки из Первого Баланкульско-го клада (рис. 2, 9 ) и роговую пронизь из Июсского клада [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 81, 27 ]. Аналогичные по форме предметы известны среди материалов тесинских погребений [Кузьмин, 1988, с. 72, рис. 15, 41–45 ]. К конскому снаряжению имеют отношение и отдельные бронзовые пронизи Июсско-го клада [Бородовский, Ларичев, 2013, с. 81, 26 ]. Эта категория изделий является одной из самых многочисленных в составе нескольких (Идринский, Первый Баланкульский, Первый Терский, Третий Терский, Первый Уйбатский, Харловский, Фили-моновский, Демкинский, Есаульский, Сыдинский) кладов эпохи раннего железа на среднем Енисее (см. рис. 1, 2, 4, 6, 12–17 ; 2, 8 ). Более узкую хронологию бытования (VII–IV вв. до н.э.) имеют сдвоенные бронзовые пронизи (Второй Терский, Сыдин-ский клады) [Шульга, 2013, с. 135, рис. 43, 7, 8, 10 ] (рис. 2, 10 ). Гораздо реже встречаются синхронные бронзовые перекрестья из Третьего Терского клада (рис. 2, 6 ), а также уздечные обоймы для султанчиков (клад у с. Кавказское). Бронзовые удила – одна из основных деталей конской упряжи – представлены во всем своем типологическом и морфологиче-

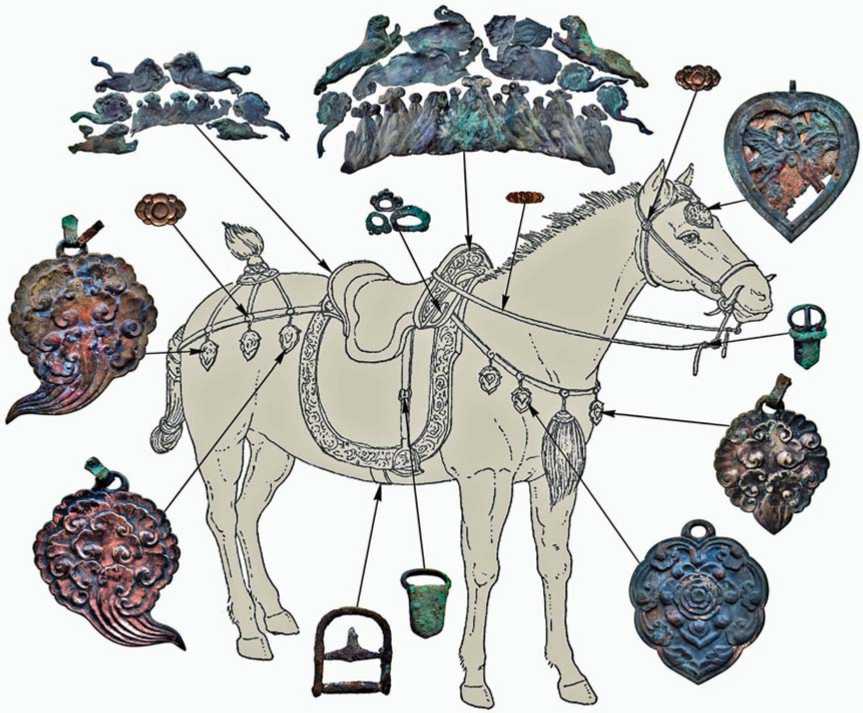

Рис. 2 . Предметы конского снаряжения и коневодства в составе кладов эпохи палеометалла среднего Енисея.

1 – предмет неизвестного назначения из Первого клада с о-ва Каменный; 2 – бляхи с изображением лошадей из Третьего Терского клада; 3 – бляхи с изображением лошадей из Первого Терского клада; 4 – нож для подрезки копыт из Четвертого Биджинского клада; 5 – бронзовая пронизь из Третьего Терского клада; 6 – бронзовое перекрестье из Третьего Терского клада; 7 – бронзовая пронизь из Первого Терского клада; 8 – бронзовая пронизь из Июсского клада; 9 – роговая застежка из Первого Баланкульского клада; 10 – бронзовая пронизь из Второго Терского клада; 11 – металлическая накладка седла из Саяногорского клада; 12 – котел с копытовидным знаком из клада у п. Летник; 13 – большой китайский колокольчик из Саяногорского клада; 14 – малый китайский колокольчик из Саяногорского клада; 15 – стремяч-ковидные бронзовые удила из Третьего Биджинского клада; 16 – стремячковидные бронзовые удила из Идринского клада; 17 – стремяч-ковидные бронзовые удила из Пятого Биджинского клада; 18 – бронзовый псалий из Уйбатского клада; 19 – бронзовый псалий из Второго Терского клада; 20 – железный псалий из Уйбатского клада.

ском многообразии в Идринском, Мокрушенском, Третьем Терском, Харловском, Кубековском, Пятом Биджинском, Демкинском кладах эпохи раннего железа на среднем Енисее. Это различные варианты стремячковидных удил (см. рис. 1, 4, 6, 9, 14, 15, 18, 21 ; 2, 15–17 ). Бронзовые кольчатые удила в кладах не представлены. Последняя особенность вполне может быть связана с периодичностью комплектования кладов, а также интенсивностью их закладки под влиянием определенных событий. Одной из ранних форм бронзовых стремячковидных удил, относящихся к VII в. до н.э. [Шульга, 2015, с. 185, рис. 14, 1 , с. 235, рис. 64], являются удила, встреченные в Пятом Биджинском кладе (см. рис. 1, 9 ; 2, 17 ). На среднем Енисее более всего распространена разновидность раннескифских бронзовых стремяч-ковидных удил с внутренними малыми кольцами (рис. 2, 16 ) [Членова, 1981, с. 80]. Такая особенность уздечного снаряжения в полной мере представлена в ряде (Идринский, Мокрушенский, Харловский, Ку-бековский, Демкинский) кладов северной и южной территориальных групп (см. рис. 1, 6, 14, 15, 18, 22 ). Это лишний раз отражает широту охвата выборки бронзовых стремячковидных удил в кладах эпохи раннего железа на среднем Енисее.

В сравнении с бронзовыми удилами эпохи раннего железа разнообразие псалиев в кладах среднего Енисея представлено значительно меньше (рис. 2, 18–20 ). Показательно, что практически полностью отсутствуют трехдырчатые бронзовые псалии. В кладах, как правило, присутствует только несколько вариантов бронзовых стержневых и изогнутых двухдырчатых (Второй Терский клад), а также s-образные псалии. В состав Первого Уй-батского клада уже входят железные двукольчатые удила и железные псалии [Кунгурова, Оборин, 2013, с. 127, рис. 2, с. 129, рис. 5, 2, 3 ] (рис. 2, 18, 20 ). Удила такого типа представлены и в собрании Лугавского клада [Бородовский, Оборин, 2018, с. 95, рис. 6, 2, 4 ].

В хунно-сяньбийское время (Саяногорский клад) [Пшеницына, Хаврин, 2015] кроме деталей уздечного и сбруйного наборов появляются металлические седельные накладки (рис. 2, 11 ) и импортные предметы конского снаряжения – колокольчики (рис. 2, 13, 14 ). Один из малых колокольчиков (рис. 2, 14 ) из этого клада имеет форму, которая была представлена и среди древних китайских монет, бытовавших до начала I в. до н.э. [Быков, 1969, с. 6, табл. III, 12 ]. Другой колокольчик (рис. 2, 13 ), бóльших размеров, хотя и имеет определенное сходство с аналогичными музыкальными предметами Западной Хань, характеризуется явными отличиями. Это уплощенная орнаментальная имитация рядов рельефных боковых выступов округлого сечения на изделиях сходного назначения.

В эпоху раннего Средневековья появляются собрания, представленные исключительно предметами или комплектами изделий, связанными с конским снаряжением. Одним из таких достаточно репрезентативных комплексов является Катюшкинский клад [Бородовский, Оборин, 2019б]. Его состав сходен с комплектом предметов из тайников кургана № 6 Копёнского чаатаса [Евтюхова, Киселев, 1940]. Состав собрания предметов из Катюшкинского клада однороден по назначению всех предметов – это часть парадного сбруйного набора верхового коня, включая металлическую отделку седла (рис. 3). Комплекс конского снаряжения относится к середине X в. В нем прослеживается отчетливое влияние торевтики времени династии Тан. В этот период торевтика Кыргызского каганата вследствие обширных внешних связей отличалась синкретизмом.

Если на ранних этапах своего возникновения и формирования детали экипировки верховой лошади отражают, как правило, воздействие или влияние кочевой среды на древние цивилизации, то начиная с гуннского времени и особенно в эпоху Средневековья эти изделия в полной мере аккумулируют в себе результаты сложной системы внешних историко-культурных связей и контактов.

В целом в 22 кладах (с о-ва Каменный, Первый, Второй, Третий Терские, Брагинский, Идринский, Филимоновский, Четвертый и Пятый Биджинские, Июсский, Лугавский, Первый Баланкульский, Первый Уйбатский, Харловский, Демкинский, Есаульский, Сыдинский, Кубековский, Саяногорский, Ка-тюшкинский, Мокрушенский, у с. Абакано-Перевоз) среднего Енисея эпохи металла представлен весь комплекс предметов, связанный с конским снаряжением и коневодством, от эпохи поздней бронзы до раннего Средневековья (см. рис. 1). Все эти изделия отражают не только эпохальный переход от колесничного способа передвижения к верховому, но и постепенную эволюцию удил, псалиев и седел. При этом, если учесть, что для эпохи раннего железа на среднем Енисее различные детали конского снаряжения являются чаще всего случайными находками [Шульга, 2013, с. 53], то их присутствие в собрании целого ряда различных кладов (как закрытых комплексов) имеет особое значение для уточнения хронологии этих предметов. Учитывая, что изделия принадлежат к наиболее мобильной категории материальной культуры, они достаточно наглядно отражают весь спектр культурных контактов своего времени, а также являются ценными предметами в составе кладов, возможно имеющих ритуальную семантику. В частности, это показывают изображения породистых лошадей на бляхах из Первого и Третьего Терского кладов, имеющие явные прототипы в луристанских бронзах [Членова, 1981, с. 84, 86, 88, 91, 92]. Не менее важно и то, что присут-

Рис. 3. Предметы сбруйного набора эпохи Средневековья из Катюшкинского клада (без масштаба) и их функциональная принадлежность.

ствие образа лошади на деталях конского снаряжения может свидетельствовать «о превалировании магико-прагматических задач этого образа – усилить, умножить лучшие качества взнуздываемого коня» [Канторович, 2016, с. 111].

Следует подчеркнуть, что предметы конского снаряжения присутствуют во всех группах кладов, различающихся по своей комплектности. Первая из них – это достаточно большекомплектные клады (Июсский, Есаульский, Первый Уйбатский, Саяногорский, Первый Баланкульский, Катюшкинский), включающие не сколько сотен предметов (рис. 1, 10, 12, 13, 16, 19, 20 ). Вторую группу кладов можно определить как среднекоплектные клады (о-в Каменный, Филимоновский, Кубековский, Лугавский, Демкинский, Идринский, Мокрушенский, Первый Терский, Второй Терский, Третий Терский, Пятый Биджинский, Брагинский, у с. Абакано-Перевоз, Харловский), в состав которых входит от одного до нескольких десятков вещей (рис. 1, 1–7, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 22 ). Третьей группой (Четвертый Бид-жинский, у с. Летник) кладов (тайников) являются малокомплектные собрания, включающие всего лишь несколько предметов (рис. 1, 8 ).

Территориально клады эпохи металла с предметами конского снаряжения разделяются на две группы – северную и южную (рис. 1). Такое размещение может быть обусловлено как хронологией закладки кладов, так и особенностями определенных групп древнего и средневекового населения на территории долины среднего Енисея и его притоков. Наиболее ранний клад эпохи поздней бронзы с о-ва Каменный, включающий предметы конского снаряжения, находится в составе южной территориальной группы (см. рис. 1, 1; 2, 1). При этом целый ряд (Первый, Второй, Третий Терский) кладов, содержащих внушительный комплект раннетагар-ских бронз, представленных различными предметами конского снаряжения, входит в северную территориальную группу (см. рис. 1, 2–4; 2, 2, 3, 5–7, 10, 19). Наиболее отчетливо это видно в облике «конских» блях из Первого и Третьего Терских кладов (рис. 2, 2, 3), имеющих определенную близость к стилистике луристанских бронз. К таким общим признакам относятся небольшая голова, лебединая шея, длинные и тонкие ноги, а также округлые уши [Членова, 1981, с. 84, 86, 88, 91, 92]. Именно эти особенности конского экстерьера выступают основ- ными не только для древних изображений лошадей, но и для современного коневодства [Ковалевская, 1977, с. 132]. Важно еще и то, что лошади именно с такими характеристиками требовали особого коневодческого ухода [Там же, с. 138]. Поэтому присутствие среди «тагарских бронз» специализированных ножей для подрезки копыт (Идринский, Филимоновский и Четвертый Биджинский клады) далеко не случайно (см. рис. 1, 6–8; 2, 4).

Не менее показательно и то, что все (Саяногорский, Июсский, Первый Уйбатский, Лугавский, Первый Баланкульский) клады хунно-сяньбий-ского времени с предметами конского снаряжения локализуются в южной территориальной группе (рис. 1, 10, 11, 13, 19 ; 2, 11, 13, 14, 20 ), расположенной в пределах «Минусинской» провинции хунну [Савинов, 2006]. В эпоху Средневековья в пределах южной территориальной группы расположены клады (Катюшкинский, у с. Абакано-Перевоз), содержащие различные детали престижного конского снаряжения (рис. 1, 20, 21 ; 3). Здесь же находятся и основные элитарные погребальные комплексы этой эпохи [Евтюхова, Киселев, 1940].

В расположении кладов с предметами конского снаряжения в полной мере выражено микрорайонирование. Это характерно как для южной (Четвертый, Пятый Биджинские клады), так и для северной (Первый, Второй, Третий Терский клады, Харлов-ский клад) территориальных групп кладов (рис. 1, 2–4, 8, 9, 14 ). Такая особенность локализации кладов типична и для других разновидностей синхронных и разновременных археологических памятников среднего Енисея [Теплоухов, 1929].

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2018-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Предметы конского снаряжения и коневодства в кладах эпохи металла на Среднем Енисее

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н.э. - первая половина I тыс. н.э.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - 224 с.

- Бородовский А.П., Ларичев В.Е. Июсский клад (каталог коллекции). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - 120 с.

- Бородовский А.П., Оборин Ю.В. Клады и тайники бронзовых предметов с железными инструментами гунно-сарматского времени Среднего Енисея // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2018. - Т. 17. - Вып. 7: Археология и этнография. - С. 86-98.

- Бородовский А.П., Оборин Ю.В. Картография кладов эпохи палеометалла Среднего Енисея // XII Мартьяновские краевед. чт. (2018-2019 гг.). - Минусинск, 2019а. - С. 61-64.

- Бородовский А.П., Оборин Ю.В. Средневековый клад конской упряжи из Хакасии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 336-344.

- Быков А.А. Монеты Китая. - Л.: Советский художник, 1969. - 71 с.

- Вареное А.В. О функциональном предназначении "моделей ярма" эпохи Инь и Чжоу // Новое в археологии Китая. Исследования и проблемы. - Новосибирск: Наука, 1984. - С. 42-51.

- Евтюхова Л.А., Киселев С.В. Чаа-тас у села Копёны // Тр. ЕИМ. - 1940. - Вып. XI. - С. 21-54.

- Канторович А.Р. Образ лошади в восточноевропейском скифском зверином стиле // Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа. - М., 2016. - С. 89-114.

- Ковалевская В.Б. Конь и всадник. - М.: Наука, Воет. лит., 1977. - 152 с.

- Кузьмин Н.Ю. Тесинский могильник у деревни Калы // Памятники археологии в зонах мелиорации Южной Сибири. - Л., 1988. - С. 55-88.

- Кунгурова Н.Ю., Оборин Ю.В. Клад, обнаруженный на р. Уйбат (Минусинская котловина) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. - № 2 (54). - С. 126-136.

- Левашева В.П. Из далекого прошлого южной части Красноярского края. - Красноярск: Краснояр. краевое гос. изд-во, 1939. - 66 с.

- Павсаний. Описание Эллады. - СПб.: Алетейя, 1996. - Т. 1, кн. 1-4. - 336 с.

- Пшеницына М.Н., Хаврин С.В. Исследование металла клада литейщика Ай-Дай (тесинская культура) // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. -Абакан; Эхимэ, 2015. - С. 70-74.

- Савинов Д.Г. ИНН: новые материалы и наблюдения // Южная Сибирь в древности. - СПб., 1995. - С. 57-66.

- Савинов Д.Г. Минусинская провинция хунну. -СПб., 2009. - 226 с.

- Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. - Киев: Издатель Олег Филюг, 2015. - 466 с.

- Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. - Л., 1929. - Т. IV, вып. 2. - С. 41-62.

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади и воинские пояса на Алтае. - Барнаул, 2008. - Ч. I. - 274 с.

- Шульга П.И. Конское снаряжение ранних кочевников Минусинской котловины (по материалам Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - 148 с.

- Шульга П.И. Могильник Юйхуанмяо в Северном Китае (VII-VI века до нашей эры). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - 304 с.

- Хазанов А.М. Избранные научные труды. Очерки военного дела сарматов. - СПб.: Филологический фак-т СПб. гос. ун-та, 2008. - 294 с.

- Членова Н.Л. Татарские лошади // Кавказ и Средняя Азияв древностии средневековье. - М., 1981. - С. 80-94.

- Членова Н.Л. Следы копыт "скифских" коней // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий: мат-лы Междунар. науч. конф., Барнаул, 24-27 марта 1999 г. - Барнаул, 1999. - С. 231-234.

- Tsveendoj D., Saarulbuyan J. Treasures of the Hiungnu. Culture of Xiongnu, the first Nomadic Empire in Mongolia. -Ulanbaatar: Institute of Archaelogy Mongolian Academy of Science, National Museum of Mongolia, 2011. - 297 p.