Предметы мобильного искусства из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2

Автор: Басова Наталья Владимировна, Постнов Александр Вадимович, Заика Александр Леонидович, Молодин Вячеслав Иванович

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот уникальный комплекс антропоморфных и зооморфных изделий из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2, расположенном в центре г. Новосибирска. Учитывая обстоятельства их обнаружения, сюжетные и иконографические характеристики образов, данные предметы следует отнести к числу сакральных. Антропо-, терио- и орнитоморфные персонажи иллюстрируют мировоззренческие представления. Рассматриваемые образцы мелкой пластики настолько самобытны, что можно говорить об отдельном направлении искусства. Несмотря на разный характер изделий, их объединяют общие стилистические и иконографические приемы. Образы переданы реалистично, прослеживается сходная манера татуировки, лики персонажей отличаются стилизацией и определенной условностью, характерной для устоявшегося изобразительного канона. Найденные на территории поселения Турист-2 произведения мобильного искусства полностью соответствуют художественной традиции эпохи ранней - развитой бронзы на юге Западной Сибири. Однако своеобразие комплекса находок и археологический контекст позволяют предположить, что они представляют неизвестный ранее «крохалевский» стиль в изобразительном творчестве народов Сибири, который отражает определенные автохтонные традиции в духовной культуре. Названия «крохалевский» условное, дано по археологическому контексту находок, однако нуждается в дополнительном обсуждении. Структурно-семантический анализ образов позволяет высказать предположение о формировании этого стиля на местной неолитической основе при заметном влиянии территориально близких окуневской, каракольской, самусьской, кротовской, одиновской культур эпохи ранней -развитой бронзы. Учитывая сюжетные и стилистические особенности изделий, следует полагать, что «крохалевские» изобразительные традиции могли повлиять на сложение канонов кулайского искусства, ярко выраженных в предметах художественной металлопластики.

Искусство, эпоха бронзы, антропоморфные и зооморфные изображения, крохалевская археологическая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145969

IDR: 145145969 | УДК: 903.26 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.053-065

Текст научной статьи Предметы мобильного искусства из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2

Антропо- и зооморфные изображения небольших размеров, выполненные в разных техниках на различных материалах, имели широкое распространение у древнего населения Евразии. Эти изделия, будучи частью знаковой системы, отражают мировоззренческие представления аборигенного населения. Из-за своей особой сакральной ценности предметы мобильного искусства очень редко встречаются в закрытых археологических комплексах. Одним из памятников, материалы которого существенно дополняют коллекцию образцов мелкой пластики из южных районов Западной Сибири, является могильник эпохи бронзы, выявленный в 2017 г. на территории поселения Турист-2 в г. Новосибирске. Этот объект расположен на возвышении надпойменной террасы правого берега р. Оби, в 1,3 км севернее устья р. Иня (рис. 1). Памятник исследовался с 1990 г. и был полностью изучен в 2017 г. в ходе охранно-спасательных работ на площади более 0,6 га [Басова и др., 2017]. Поскольку целью этих работ было полное изучение поселения Турист-2, ставить на государственную охрану и давать отдельное название могильнику было нецелесообразно.

Всего обнаружено 21 погребение эпохи бронзы. Из-за интенсивного техногенного освоения территории современного города каких-либо наземных сооружений на могильнике не сохранилось. Могильные ямы были подпрямоугольными или овальными. Выявлены одиночные мужские, женские, детские погребения, захоронения с несколькими черепами или с какими-либо костями разных индивидов. Погребения совершены по обряду трупоположения. В одном случае погребенный был завернут в бересту, а немногочисленные кости (в т.ч. черепа), находившиеся в могиле, обожжены. Умерших хоронили в вытянутом положении на спине, головой на север. Два детских погребения по устройству сходны с захоронениями взрослых. Орнаментальные композиции керамической коллекции (ложнотекстильная плоскодонная посуда, обнаруженная в могилах, сопоставимая с керамикой крохалевского облика [Молодин, 1977, табл. LXIV, 1; LXVI, 3, 4]), погребальный инвентарь, обряд захоронения приводят к заключению, что могильник в значительной степени принадлежал носителям крохалевской археологической культуры. Анализ их погребальной практики и сопроводительного инвентаря из этого могильника заслуживает отдельной публикации. В данной работе мы рассмотрим предметы мобильного искусства, которые были обнаружены в трех взрослых мужских погребениях.

Описание предметов мобильного искусства

Поясная пряжка (погр. 1). Изделие вытянутой, расширяющейся кверху трапециевидной формы, плоское. На лицевой поверхности изображены стоящие антропоморфные фигуры (рис. 2). Длина изделия 9,3 см, ширина – 6,3, толщина – 0,3 см. Материал – кап. Представлена трехчастная вертикальная композиция ростовых изображений людей грацильного телосложения, состоящая из центральной фронтальной фигуры и симметрично обращенных к ней спиной двух боковых – профильных. Левая верхняя часть изделия повреждена: от боковой фигуры сохранились только ноги, но, вероятно, она была подобна правой, частично пострадало центральное антропоморфное изображение. В основании изделия показаны две симметрично расположенные головы рыб (щук?), поднятые вверх и сопряженные с конечностями антропоморфов.

У центральной фигуры глубокими, порой сквозными прорезями, частично дублированными с обратной стороны изделия, обозначены туловище и конечности. Туловище узкое, длинное, заканчивается сравнительно короткими тонкими ногами, чуть развернутыми в коленях и сведенными вместе на уровне ступней, которые практически не обозначены. Плечи узкие, слабо выраженные. Руки прямые, непропорционально длинные, опущены до уровня колен, внизу их контур чуть расширен, приостренные окончания соприкасаются с нижними челюстями рыб. Над длинной шеей гравированными линиями изображена личина подтреугольной формы. Большие круглые глаза выполнены путем

Рис. 1. Расположение поселения Турист-2.

3 cм

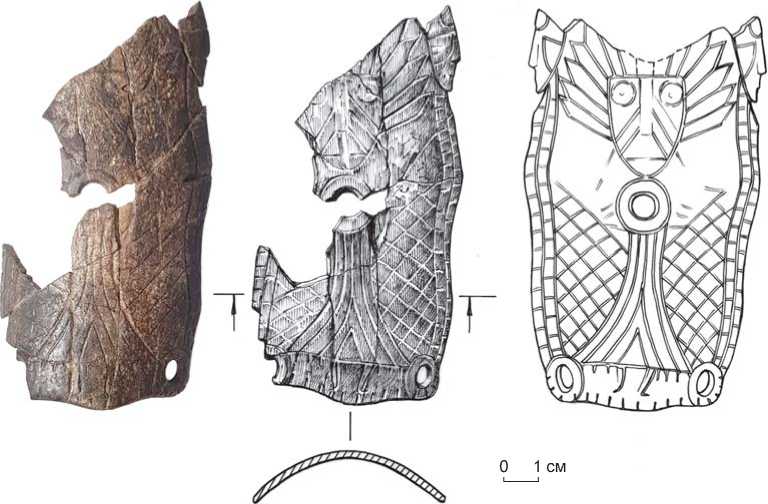

Рис. 2. Поясная пряжка с антропоморфными изображениями (кап).

неглубокого сверления орудием с плоским рабочим краем. Они широко расставлены, находятся в верхних углах личины. Округлый контур рта слабо обозначен. От области носа, который не показан, отходят две пары параллельных диагональных линий «татуировки», опускающихся по обе стороны «рта». От верхнего контура личины веером расходятся прямые гравированные линии, между их концами оформлены резные зубчатые выступы, что дает определенные основания трактовать изображение как головной убор из перьев или солнечные лучи. На туловище по вертикальной оси идет цепочка миниатюрных округлых вдавлений, а на руках нанесены частые косые насечки.

Лицо, изображенное в профиль, выглядит более реалистично, черты смоделированы тщательно: рельефно переданы выступ надбровных дуг, прямой нос, приоткрытый рот и заостренный подборок. Путем скобления/шабрения выделены нижняя челюсть и шея. Тем же инструментом, что и у центрального персонажа, сделан круглый глаз. Наклонные линии «татуировки» дополнены параллельными им парными линиями, отходящими от глаза. От полукруглого контура лика, также радиально, расходятся прямые линии, передающие головной убор. В отличие от центрального образа, они опускаются до уровня шеи, где расстояние между ними значительно сокращается. Туловище фигуры узкое, крайне стилизованное, на уровне груди имеет небольшой угловатый выступ, плавно сужается книзу, переходя в нижние конечности, вписанные в раскрытые рыбьи пасти.

Изображения голов рыб (щук?), симметрично расположенных в нижней части изделия по обе стороны ног центральной фигуры и обращенных вертикально вверх, выполнены в технике гравировки в единой стилистической манере. Они показаны с раскрытыми пастями, челюсти длинные, узкие, приостренные, мелкими насечками переданы зубы. Глаза круглые, между ними и ртом прорезаны парные косые линии «татуировки». В основании голов нанесены вертикальные параллельные насечки.

Чуть ниже шеи у центральной фигуры имеется овальное отверстие диаметром 0,5 см. Еще одно находится между ней и головой боковой фигуры. Оно овальной формы, размерами 1,2 × 0,5 см.

По всей вероятности, перед нами поясная пряжка, у которой нижнее овальное отверстие предназначено для крепления к поясу, а верхнее – для продевания фиксирующего шнура. Следует отметить, что по технике исполнения она аналогична подвеске из рога, обнаруженной в погр. 310 кротовской культуры могильника Сопка-2/4Б, В [Молодин, Гришин, 2016, рис. 169, 26 ].

Накладка (погр. 1). Изделие из пластины бивня мамонта подпрямоугольной формы, выпуклое по продольной оси, с тщательно обработанными округлыми краями с симметричными волнистыми контурами (рис. 3). По углам и ровно по центру накладки есть круглые отверстия, оконтуренные гравировкой. Вся внешняя поверхность тщательно отшлифована и интенсивно покрыта гравированными линиями, а внутренняя слегка пришлифована и сохраняет естественную структуру расщепленного бивня. Изделие сохранилось фрагментарно. Длина накладки 11,7 см, ширина – 6,0, толщина – 0,3 см.

Рис. 3. Накладка с антропоморфным изображением (бивень мамонта).

Сюжет гравированного рисунка находит аналогии с изображением личины на поясной пряжке, описанной выше. Центр композиции занимает антропоморфная фигура. В верхней части накладки изображена личина подтреугольной формы с резным зубчатым орнаментом, радиально расходящимися лучами головного убора из перьев, как на вышеописанной пряжке. Подбородок опирается на отверстие в центре накладки. Глаза лишь угадываются. Контур рта не обозначен. От области носа, который не показан, отходят две пары параллельных диагональных линий «татуировки», опускающихся по обеим щекам. Нижняя часть грацильной антропоморфной фигуры изображена в виде длинной юбки в форме раздвоенного птичьего хвоста. Руки не показаны. В верхней части изделия, справа, профильное изображение реалистичного лица, черты которого смоделированы более тщательно: рельефно переданы прямой нос, круглый глаз, носогубные складки, две пары линий «татуировки». Аналогия с сюжетом на вышеописанной поясной пряжке позволяет предположить наличие головного убора у данного персонажа и симметрично расположенного профильного изображения лица слева, но эти части предмета утрачены.

Вдоль боковых сторон изделия идут парные полосы с поперечными насечками, заключающие центральное изображение в условную рамку. Между ними и центральной фигурой нанесен сетчатый орнамент, по стилистике напоминающий изображения хвоста бобра.

Накладка находилась в комплексе с вышеописанной поясной пряжкой, плотно прилегая к ней в единой пространственной ориентации и частично перекрывая ее. Изделия обнаружены декорированными сторонами вверх. При этом изображения антропоморфных фигур были расположены «валетом»: личина на накладке находилась в области ног антропоморфных фигур на пряжке. Выпуклая накладка, залегавшая на плоской поясной пряжке, деформировалась, представлена во фрагментированном состоянии.

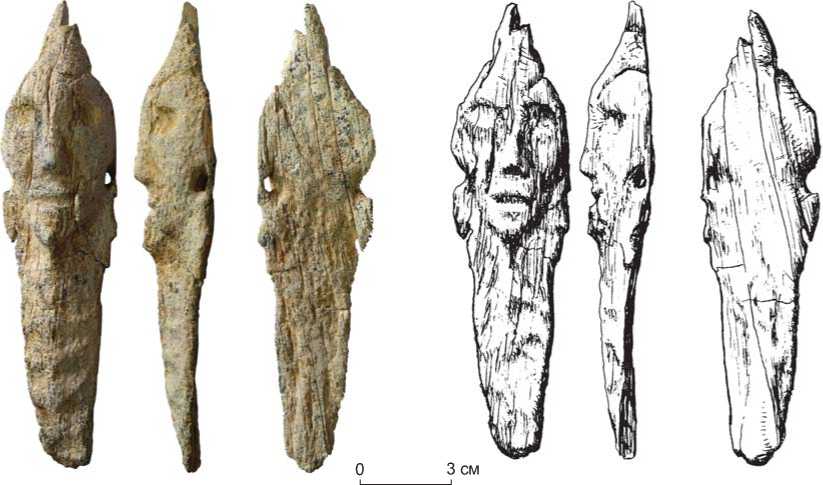

Парциальная антропоморфная фигура (погр. 5). Артефакт выполнен из удлиненного бивневого скола и представляет собой скульптурное изображение человеческого лица (рис. 4). Согласно классификации, предложенной С.В. Ивановым [1970, с. 26], это горельеф (или высокий рельеф), рассчитанный на восприятие спереди (в отличие от т.н. круглой скульптуры). Изделие имеет вытянутую ромбовидную форму, плоско-выпуклое поперечное сечение и слегка изогнутый профиль. Продольные края закруглены, субпараллельны длинной оси, плавно сужаются от линии глаз к нижней и верхней частям фигурки. Длина изделия 143,8 мм; ширина в области головы – 36,7, в средней части – 35,1, в нижней – 16,7 мм, толщина – соответственно 22,7; 17,6 и 7,3 мм. Объем скульптуры составляет 34,86 см3.

Горельеф головы человека передает черты лица, позволяющие видеть в персонаже европеоида. Общий контур лица ромбовидный. Глаза открытые, широко посаженные, эллипсоидной формы (диаметры 8,7 и 7,2 мм). Лоб слабовыпуклый, нос прямой, массивный, с закругленным основанием, углублениями показаны носогубные складки, подбородок острый.

Рис. 4. Парциальная антропоморфная фигура (бивень мамонта).

3 cм

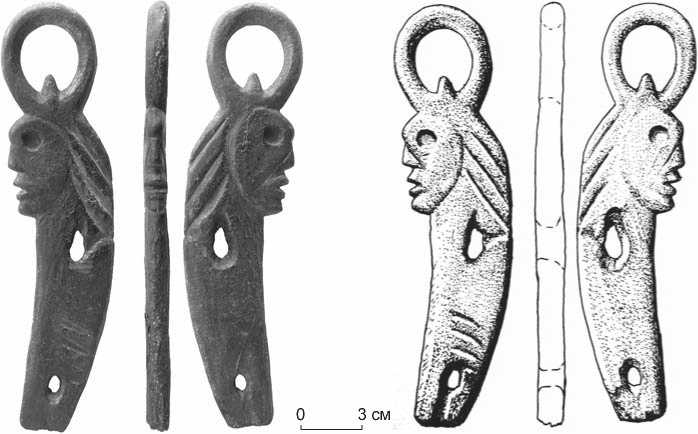

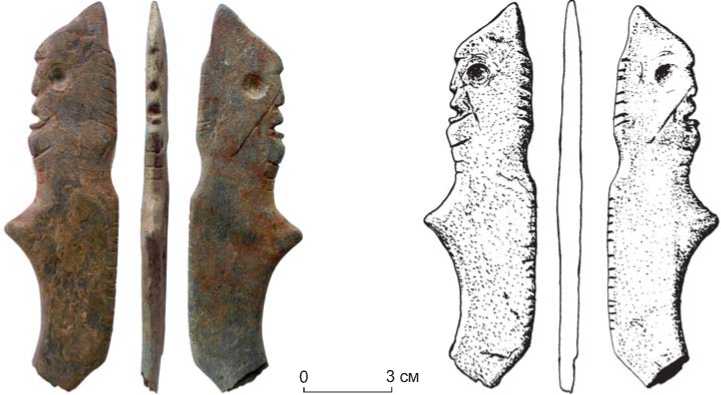

Рис. 5. Поясная пряжка с антропоморфным изображением (кап).

Рот приоткрытый, слегка несимметричный, в профиль клиновидный. На уровне о снования носовой перегородки у продольных краев артефакта имеются два биконических отверстия овальной в плане формы (диаметры 4,13 и 2,09 мм). Со значительной долей уверенности можно говорить об островерхом головном уборе. Голова «посажена» на достаточно длинный стержень (схематично переданное тулово), на котором отчетливо читаются два ряда округлых углублений 7,5–11,0 мм в диаметре, вероятно являющихся элементами орнамента.

Поясная пряжка с антропоморфным изображением (погр. 5). Ее явное положение в погребении in situ, рядом с левым предплечьем человека, несомненно, свидетельствует о помещении пояса в могилу распущенным, что не раз отмечалось в материалах синхронной одиновской культуры (см.: [Молодин, 1994]). Предмет плоский, двусторонний (рис. 5). Реалистично передана лишь голова. Несмотря на небольшую толщину предмета, она проработана, как на круглой скульптуре. Главное внимание уделено двум профильным изображениям, хотя и фас, несмотря на известную условно сть, также отлично читается. Человек (мужчина) изображен с открытым ртом, губы полные, показаны рельефно. Наибольшее внимание уделено большим круглым глазам, выделенным гравировкой. Нос слегка вздернут, однако массивен, с обеих сторон отчетливо показана татуировка в виде косых, рельефно переданных черточек. Косыми линиями изображены длинные волосы. Голову фигуры венчает крупное круглое кольцо, в которое продевался поясной ремень. Приостренный шип-фиксатор, возможно, имитирует островерхий головной убор. Сверху и снизу тело пряжки имеет два больших овальных отверстия, бла- годаря которым она фиксировалась на ремне. Длина изделия 19,6 см, ширина – 4,9, толщина – 0,9 см. Материал – кап.

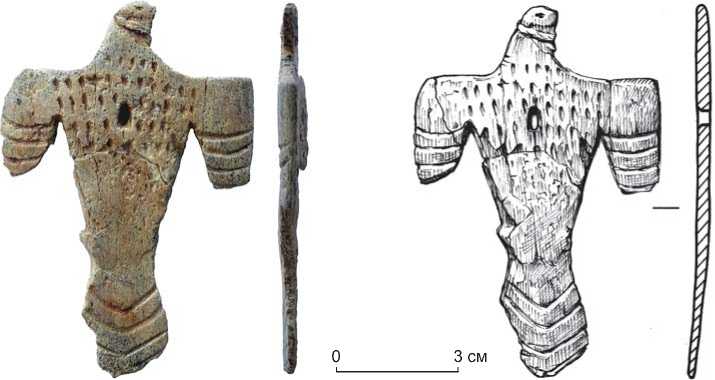

Фигура птицы (погр. 6). Изделие плоское, одностороннее. Фигура выполнена реалистично (рис. 6). Птица изображена в геральдической позе: фронтально, с распростертыми крыльями. Голова повернута влево. Клюв обломан, но, судя по всему, он был небольших размеров. На груди, крыльях и хвосте горизонтальными линиями и насечками передано оперение птицы. Судя по экстерьеру, в основу образа лег представитель местной орнитофауны – дневной хищник семейства соколиных отряда соколообразных балобан ( Falco cherrug J.E. Gray, 1834 )*. На груди фигуры имеется овальное отверстие. Видимо, данный предмет либо пришивался к одежде, либо подвешивался с помощью этого отверстия. В могиле он лежал в центре грудной клетки погребенного. Длина изделия 8,9 см, ширина – 5,8, толщина – 0,3 см. Материал – кость.

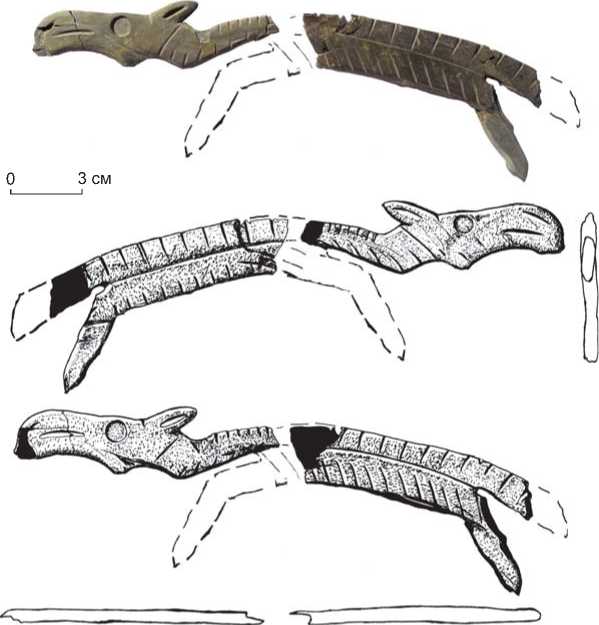

Антропоморфная фигура (погр. 6). Она профильная, двусторонняя, плоская (рис. 7). Изображены голова и верхняя часть туловища человека (вероятно, мужчины). Реалистично передана голова в островерхом головном уборе. Часть туловища и, возможно, рука выражены условно. Голова проработана, как на круглой скульптуре, хотя из-за специфики исходного поделочного материала воспринимаются два профиля изображения. В фас лицо тоже отлично читается. Человек изображен с открытым ртом, рельефно подчеркнуты полные губы. Нос небольшой, прямой. Круглые

Рис. 6. Изображение птицы (кость).

Рис. 7. Антропоморфная фигура (сланец).

глаза выполнены встречным сверлением. Волосы показаны симметричными косыми насечками. С одной стороны насечки нанесены на подбородке, что позволяет предполагать наличие бороды, оконтуренной рельефной риской. От носа вниз идут косые линии – вероятно, татуировка. На шее под подбородком нанесено несколько горизонтальных насечек. Туловище персонажа с торца покрыто параллельными горизонтальными линиями. Их ритмичность с равными и неодинаковыми промежутками позволяет предполагать наличие календарной системы, тем более что данный предмет явно неутилитарного назначения. Длина изделия 12,7 см, ширина – 3,8, толщина – 0,4 см. Материал – сланец.

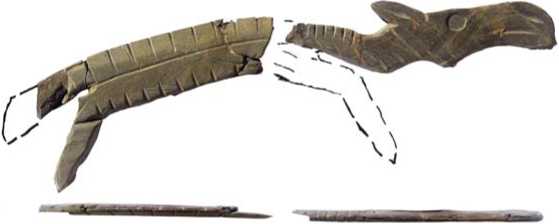

Фигура лося (раскоп, кв. 101/364). Изделие разбито на два фрагмента. Фигура плоская, двусторонняя, выполнена реалистично, изящно (рис. 8). Хорошо прора- ботаны вытянутые овальные уши. На длинной морде большие круглые глаза выполнены путем сверления орудием с плоским рабочим краем, нос и рот переданы дугообразными насечками. Рядом с глазом еле видны две параллельные линии (как на вышеописанных личинах), спускающиеся от основания носа к выступу под горлом (подшейная «серьга»). Туловище удлиненное по отношению к конечностям, что, по всей видимости, обусловлено размерами, формой и материалом заготовки. Косые и вертикальные резные линии на нем могли обозначать как шерсть животного, так и условные ребра («скелетный» стиль). В пользу последней версии говорят длина нарезов, их общая направленность к продольной линии, делящей туловище пополам, само ее наличие. У фигуры сохранилась одна задняя конечность, нижняя часть которой была обломана, но не утрачена. Между ногой и туловищем

Рис. 8. Изображение лося (сланец).

сти) – грацильные профильные антропоморфные фигуры, но не с многолучевыми, а с высокими островерхими и петлеобразными головными уборами [Пяткин, Мартынов, 1985, рис. 68]. Более компактно расположены в ряд антропоморфы в масках-личинах, обнаруженные на стенах грота Проскурякова в восточных отрогах Кузнецкого Алатау [Есин, 2010, рис. 14, 3]. Центральную окуневскую личину сопровождают фланкирующие антроморфные фигуры на писанице Ашпа в Хакасии [Леонтьев Н.В., Капелько, Есин, 2006, рис. 23, 1]. Многочисленные варианты сочетания нескольких антропоморфов в различных масках-личинах мы можем наблюдать как на самусьской керамике, так и на стенах погребальных камер каракольской культуры на Алтае [Есин, 2009, табл. 1, рис. 57, 76, 7; 98, 8; 106, 2 и др.; Кубарев, 2009, рис. 13, 4; 33, 41, 106 и др.]. Интересная композиция эпохи бронзы представлена на писанице Мая в Якутии, где над разведенными в стороны руками центрального маскированного образа помещены личины, причем у одной из них (правой) показан многолучевой головной убор [Окладников, Мазин, 1979, табл. 52]. Вместе с тем похожие изображения иногда встречаются на самусьских сосудах [Есин, 2009, табл. 1, рис. 93, 128], в каракольских росписях [Кубарев, 2009, рис. 13, 1; 14, 33, 95; 121, 7], на писанице эпохи бронзы Саган-Заба на Байкале [Окладников, 1974, с. 73, табл. 7]. В нашем случае непомерно частично сохранилось овальное отверстие. Длина изделия (целиком) 22 см, ширина (по туловищу) – 2,9, толщина – 0,4 см. Материал – сланец.

Изобразительные аналогии и интерпретация образов

Трехчастные композиции антропоморфных фигур, как на пряжке из погр. 1, широко представлены в древних изображениях Сибири. Наиболее архаичные варианты можно наблюдать в петроглифах окуневской культуры на среднем Енисее. На Шалаболинской писанице представлена широкомасштабная композиция, где в центре изображена крупная «солнцеголовая» личина, а слева и справа от нее (по краям плоско- длинные руки центрального персонажа могут объясняться наличием на месте кистей каких-то приостренных предметов, напоминающих листовидные «опахала» в руках каракольских антропоморфов [Кубарев, 2009, рис. 139, 1–3].

Головы центральной и боковой фигур, несмотря на идентичность оформления глаз и мотивов «татуировки», наличие многолучевого обрамления, разнохарактерны. Помимо ракурса, они различаются по степени реализма образов. Кроме того, у них разные абрисы лицевой части. Многолучевое обрамление характерно для многих личин, известных на стелах, петроглифах, керамике окуневской культуры [Вадец-кая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 63, рис. 8, 6, 7; Леонтьев Н.В., Капелько, Есин, 2006, рис. 5; 7, 6; 20, 1, 3]. Рассматриваемые фигуры сближают с окуневскими образами также манера исполнения округлых глаз, линий «татуировки», графические особенности контура личин.

Сравнительно недавно выявлены «солнцеголовые» персонажи на Томской писанице [Миклашевич, 2011, рис. 4–6], присутствуют они и на самусьской керамике [Есин, 2009, табл. 1, рис. 135, 1 , 2 ]. Большую близость в трактовке головного убора из перьев имеют рисунки эпохи ранней – развитой бронзы на каменных плитах погребальных сооружений каракольской культуры Горного Алтая [Кубарев, 1988, с. 31, рис. 19]. Так, на плите № 1 из кург. 2 могильника Каракол изображен человек, к голове которого примыкают лучи-перья, по лицу проведена красной краской горизонтальная черта, отделяющая нижнюю его часть от верхней. В целом фигура, переданная контурно, изящна, грациозна, что сближает ее с центральным персонажем на анализируемой пряжке. Некоторое сходство с ним наблюдается и у антропоморфного изображения на костяной пластине, обнаруженной в погребении кургана Кораблик I на северо-востоке Алтайского края [Грушин, Кокшенев, 2004, с. 42, рис. 4, 1 ]: головной убор (или изображение волос) в виде лучей или перьев, приоткрытый рот и полосы на лице, выполненные прорезанными линиями.

Профильные изображения антропоморфных личин с открытыми ртами, округлыми глазами и выделенной носовой частью известны в скульптуре из камня на поселении Самусь-4 [Есин, 2009, с. 453, табл. 3, 6, 7], изваяниях окуневской культуры [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 145, табл. XXXVI, 35–37; XLVIII, 96; LIV, 138, 141], каракольских петроглифах Бешозека [Савинов, 1997, рис. 6, б ]. Вместе с тем у них практически отсутствует головной убор из перьев, что подчеркивает уникальность образов на пряжке из могильника на поселении Турист-2. Возможно, условно он обозначен в виде «гребешка» у антропоморфных скульптур с местонахождений Самусь IV и Каракан [Бородовский, 2001; Есин, 2009, рис. 45, 1 – 3 ], более реалистично он показан у профильной фигуры с маской хищника на плите каменного ящика в погр. 5 могильника Каракол [Кубарев, 1988, рис. 45].

Еще одна особенность антропоморфов на пряжке с территории поселения Турист-2 – наличие выраженной шеи, что не характерно для вышеприведенных образов в петроглифах Алтая и Хакасско-Минусинской котловины. Вместе с тем она является неотъемлемой частью большинства антропоморфных фигур в масках-личинах на самусьской керамике [Есин, 2009, рис. 28]. Обозначена шея и у персонажей в петроглифах Прибайкалья и нижней Ангары [Окладников, 1974, табл. 4–10, 25, 26; Заика, 2013, табл. 112, 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 13 , 14 , 16 ; табл. 119, 1 , 5 , 16 ].

Парное, порой симметричное расположение мифических хищников встречается в окуневских петроглифах [Студзицкая, 1997, табл II, рис. 1; Леон- тьев Н.В., 1997, рис. 1]. На изваяниях и стелах они, как правило, также занимают низовое положение [Леонтьев Н.В., Капелько, Есин, 2006, рис. 103, 111, 140, 143, 157, 159, 194, 277, 282]. Боковые «солнцеголовые» антропоморфы на пряжке из могильника на поселении Турист-2 как бы вырастают из раскрытых пастей хищных рыб. Сюжет поглощения, извержения антропоморфных персонажей, «солнцеголовых» личин, солярных символов мифическими хищниками хорошо представлен в петроглифах окуневской культуры [Там же, рис. 47, 102, 194, 208, 222, 226, 282, 288; Савинов, 2006, рис. 16, 2; 17, 1, 2; 19, 2; Студзиц-кая, 1997, с. 255–256, табл. I, рис. 1, 2; Тарасов, Заика, 2000, рис. 1, 4]. Это позволило некоторым исследователям наряду с агрессивной сущностью хтонических образов видеть в них порождающее начало, рассматривать их как демиургов – создателей Вселенной, повелителей трех миров [Пяткин, Курочкин, 1995, с. 72; Пяткин, 1997; Савинов, 1997, с. 202–203; Тарасов, Заика, 2000, с. 187–188]. В этом контексте образы поясной пряжки из погр. 1 могут отражать представления древних обитателей Приобья о мироздании. Наглядно прослеживается вертикальная модель мироустройства: головы фигур в обрамлении «солнечного» оперенья ассоциируются с верхними сферами, туловище и руки – со средним, земным миром, образы хищных рыб и сопряженные с ними нижние конечности антропоморфов – с нижним уровнем Вселенной (подземный/подводный мир). Наряду с этим здесь мы наблюдаем и более архаичный, горизонтальный принцип мироустройства, синкретично вписанный в общий сюжет. Фронтальный антропоморф символизирует центр Вселенной, боковые фигуры – возможно, бинарную пространственную оппозицию: юг/ восток – север/запад.

Другая особенность изображений на поясной пряжке – реалистичные черты антропоморфных образов, натуралистичность их исполнения. По всей видимости, древний художник, решая проблему графической передачи абстрактных смыслов, представлений о мироустройстве, духах/божествах, использовал моделирующие их образы костюмированных персонажей – исполнителей обрядов, мифологических сцен. Практика изображения ряженых маскированных фигур – участников ритуалов – имела широкое распространение в каракольских погребальных росписях, окуневских петроглифах [Кубарев, 2009, рис. 128–130, 134–137, 139, 209; Леонтьев Н.В., Ка-пелько, Есин, 2006, рис. 15, 5 , 6 ; 20, 1 ; 23; Липский, Вадецкая, 2006, табл. XVI, XIX–XXII].

Антропоморфная фигура из бивня мамонта обнаруживает определенное сходство с костяной личной из погр. 677 могильника Сопка-2 на р. Оми в Бара-бинской лесостепи [Молодин, 2001, с. 58, рис. 37, 3]. Здесь также лицо передано анфас, глаза и рот показа- ны овальными углублениями, рот приоткрыт, на голове конусовидный убор. Изделие имеет специальные дужки с округлыми отверстиями для крепления к одежде [Там же, с. 103]. На экземпляре из могильника на поселении Турист-2 тоже есть округлые отверстия для крепления. Подобные изображения головы и лица были типичны для эпохи неолита – раннего металла как в Западной, так и в Восточной Сибири [Там же]. Необходимо отметить, что по стилистическим и иконографическим особенностям головная часть фигуры из бивня мамонта имеет поразительное сходство с реалистичными личинами изваяний и миниатюрных пестикообразных фигурок, которые Э.Б. Вадецкая объединяет в отдельную группу антропоморфных образов окуневской культуры [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 48–49, рис. 4, II]. Причем одна из рельефных личин в этой группе увенчана конусовидным навершием [Там же, табл. LIV, рис. 141]. Материал, из которого вырезана фигура, соответствует распространенной на территории юга Западной Сибири, а особенно севера Верхнего Приобья в окрестностях г. Новосибирска традиции использования костных остатков палеофауны в косторезном деле эпохи палеометалла [Бородовский, 1987; 1997, с. 104–111].

Практика изображения парциальных антропоморфных фигур, без конечностей (обычно нижних), имела широкое распространение в искусстве территориально близких культур эпохи энеолита – ранней бронзы и в более поздние периоды. К их числу относятся пестикообразные скульптурки, «идольчики» в петроглифах, клиновидные антропоморфы на керамических сосудах [Савинов, 1997, с. 204]. Фигуры «идольчиков» обнаружены в погребениях на Алтае [Грушин, Кокшенев, 2004, рис. 4, 1 ], Ангаре и в Прибайкалье [Студзицкая, 2006, рис. 1, 8–10, 12; 2011, рис. 11, 13; Окладников, 1976, табл. 64, 1 ].

Еще одним интересным предметом мобильного искусства, обнаруженным в могильнике на поселении Турист-2, является плоская костяная фигура птицы геральдического облика из погр. 6. Перед нами неоспоримое свидетельство зарождения геральдической трактовки образа хищной птицы уже в эпоху ранней – развитой бронзы, что само по себе трудно переоценить! Подобная изобразительная традиция появилась практически одновременно в VI–V вв. до н.э. в металлопластике Волго-Камья, Урала и Западной Сибири, где получила дальнейшее развитие и достигла своего расцвета в эпоху раннего Средневековья [Чемякин, Кузьминых, 2011, с. 70–71, табл. 1–19]. Прослеживается стилистическая близость нашей находки с бронзовой фигуркой птицы с р. Уса (Южный Урал) [Косарев, 1984, с. 187, рис. 25, 14 ].

В мелкой пластике более ранних эпох на территории Сибири орнитоморфные образы представлены, как правило, костяными, каменными фигурками водоплавающих птиц [Косарев, 2008, с. 91–92]. Исключение составляет условное фронтальное изображение птицы на энеолитическом сосуде, найденном в поселенческом слое на площадке могильника Боровян-ка-7 (Омская обл.) [Чемякин, Кузьминых, 2011, с. 47, рис. 1]. Рассматриваемая находка из погр. 6 является наиболее ранним в Сибири известным «геральдическим» изображением в мелкой пластике хищной птицы, маркирует на уровне современных источников начальные стадии формирования данной изобразительной традиции, которая получила свое развитие (как по форме, так, видимо, и по содержанию) в последующих культурах.

Скульптурки лосей широко известны в Евразии еще с эпохи неолита [Косарев, 1984, с. 194]. Этот образ превалировал и в наскальном искусстве таежных жителей Сибири. Отдаленные ассоциации с изображением лося, найденного на территории поселения Турист-2, вызывает реалистичная костяная фигурка лося, обнаруженная на Еловском поселении (Томское Приобье) [Там же, с. 191, рис. 2]. Навершия костяных ложек, стерженьков-жезлов, подвески в виде голов лося хорошо представлены на неолитических местонахождениях Прибайкалья, Ангары [Студзицкая, 2011, с. 39–49, рис. I]. Практически полные фигуры лося, вырезанные из кости, найдены в серовском погребении на местонахождении Базаиха [Окладников, 1950, рис. 90].

Акцентированные круглые глаза, особенности оформления головной части фигурки лося (прижатые уши, массивная верхняя челюсть, выделенные линия рта, подшейная «серьга» и др.) из могильника на поселении Турист-2 находят близкие аналогии среди петроглифов ангарского стиля на юге Средней и Западной Сибири [Советова, Миклашевич, 1999, с. 55–59, табл. 2, 3, рис. 5] и практически идентичны изображению головы лося из неолитического погребения на местонахождении Базаиха.

Антропоморфные изделия из погр. 5 и 6 имели, возможно, при жизни их владельцев утилитарное назначение. В качестве примеров можно привести два схематичных лицевых контура в верхней части костяных стерженьков, которые с определенной долей вероятности могли использоваться китойцами как проколки/заколки; ко стяную проколку, увенчанную изображением человеческой головы, из серовского погребения у д. Аносово на Ангаре [Студзицкая, 2006, рис. 1, 8; 2011, рис. II, 13, 7]. Среди каменных изделий к этой категории предметов можно отнести каменный сапоговидный утюжок/терочник с антропоморфным навершием, найденный в окрестностях Томска и соотносимый с самусьской культурой [Есин, 2009, с. 111, табл. 8]; окуневское мини-изваяние из окрестностей улуса Чарков (Хакасия) [Ле- онтьев Н.В., Капелько, Есин, 2006, с. 9, рис. 121], которое с большой натяжкой можно трактовать как рыболовное грузило [Заика, 1991, с. 33].

Профильные двухсторонние изображения человеческого лица на данных предметах по стилистическим и иконографическим признакам сходны как между собой, так и с боковым персонажем на пряжке из погр. 1 и с «идольчиком» из погр. 5 (в профильном ракурсе). У них большие круглые глаза, прямой нос, приоткрытый рот, в той или иной степени выделены лоб, губы, шея, подбородок; показаны диагональные линии «татуировки». У антропоморфа на пряжке из погр. 5, как и у бокового персонажа многофигурной композиции из погр. 1, полукругом выделен контур лица, к нему также сбоку примыкают линии волос/перьев.

Характерные черты лица находят многочисленные аналогии в каменной пластике самусьской культуры, окуневских и каракольских петроглифах, которые были приведены выше. Остроконечные головные уборы типичны для антропоморфных фигур в окуневских наскальных рисунках, но они более высокие [Кубарев, 2009, рис. 135, 4 – 6 ; 136, 1 , 2 ], а соразмерный имеет фронтальная маскированная фигура на плите из могильника у пос. Озерного [Там же, рис. 13, 4 ; 147, 7 ]. Кольцевидные/петлевидные головные уборы встречаются среди окуневских изображений, но в большей степени свойственны каракольским профильным антропоморфным фигурам [Там же, рис. 130, 1 , 3–11 ; 131, 1 ]. В сюжетах ритуального характера данные маскированные персонажи моделируют образы духов-божеств.

Выводы

Предметы мобильного искусства, найденные в погребениях на территории поселения Турист-2, уникальны как каждый в отдельности, так и в общем наборе, хотя между собой их связывают общая традиция трактовки отдельных деталей антропоморфных и зооморфных образов. Учитывая обстоятельства их обнаружения, сюжетные и иконографические характеристики образов, эти предметы следует отнести к числу сакральных, связанных с культовой практикой. Несмотря на разный характер изделий, их объединяет не только непосредственная близость захоронений, но и общие изобразительные традиции, в которых выполнены персонажи.

Антропоморфные образы, видимо, в той или иной степени реалистично воспроизводят облик реальных персонажей. Их общая этносоциальная принадлежность, возможно, подчеркивается сходной манерой татуировки. Вместе с тем лики персонажей отличаются стилизацией и определенной условностью, древний художник при передаче образов явно руко- водствовался устоявшимися изобразительными канонами, использовал стилистические и графические приемы, характеризующие автохтонные художественные традиции. Стиль хорошо читается, он очевидный и узнаваемый. Общие принципы воплощения антропоморфных и зооморфных образов можно наблюдать на примере оформления глаз, которые не только по форме, но и по техническим параметрам исполнения идентичны у лося и ряда личин.

Терио- и орнитоморфные персонажи могут отражать тотемистические и анимистические воззрения, уходящие своими корнями в эпоху неолита и весьма распространенные у древнего населения лесостепной зоны Сибири; антропоморфные – культ предков и ранние формы шаманизма. Многофигурная композиция из погр. 1 имеет более сложное семантическое содержание, иллюстрирует базовые представления мировоззренческого и мифологического характера.

Найденные на территории поселения Турист-2 произведения мобильного искусства полностью соответствуют художественной традиции эпохи ранней – развитой бронзы на юге Западной Сибири. Однако определенное своеобразие комплекса находок и археологический контекст позволяют предположить, что они представляют неизвестный ранее «крохалевский» стиль в изобразительном творчестве народов Сибири, который отражает определенные автохтонные традиции в духовной культуре. Авторы отдают себе отчет в том, что как атрибуция публикуемых предметов, так и постановка вопроса об особом «крохалевском стиле» – дискуссионная проблема. Предлагаемое название для стиля, данное по археологическому контексту находок, нуждается в дополнительном обсуждении и аргументации, особенно при обнаружении новых предметов мобильного искусства периода развитой бронзы на юге Западной Сибири. Это вполне может стать темой для отдельного исследования.

Стиль, который предварительно можно обозначить как «крохалевский», видимо, формировался на местной неолитической основе. Однако, судя по широко известным изобразительным аналогиям, свое развитие он получил при заметном влиянии территориально близких окуневской, каракольской, самусьской, кротовской и одиновской культур эпохи ранней – развитой бронзы. Учитывая сюжетные и стилистические соответствия с образцами кулайского культового литья, следует полагать, что «крохалевские» изобразительные традиции, несомненно, стояли у истоков кулайского искусства, ярко выраженного в изделиях художественной металлопластики [Чиндина, 1984, рис. 18, 7, 10; Чемякин, 2013, рис. 1, 49; Яковлев, 2001, с. 212; Есин, 2009, рис. 72, 2–5; Полосьмак, Шумакова, 1991; Леонтьев В.П., Дроздов, 1996, рис. 5; Косарев, 2003, с. 256, рис. 56, 58, с. 257, рис. 60] и отдельных иконографических деталях, нашедших свое дальнейшее развитие в Сибири в культурах Средневековья [Соловьев, 2003, рис. 45, 108, а; Кардаш, 2008, рис. 7, 1; Труфанов, Труфанова, 2002, рис. 1; Оборин, Чагин, 1988, с. 61, 173, рис. 148; Заика, 1997, с. 99, рис. I, А, 2, 7].

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Предметы мобильного искусства из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2

- Басова Н.В., Постнов А.В., Нестеркина А.Л., Ахметов В.В., Морозов А.А. Результаты охранно-спасательных раскопок на поселении Турист-2 в Новосибирске в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 509–512.

- Бородовский А.П. К вопросу о использовании бивня мамонта в косторезном деле эпохи металлов в Западной Сибири // Проблемы археологии степной Евразии: тез. докл. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1987. – Ч. 1. – С. 113–115.

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 224 c.

- Бородовский А.П. Древнее антропоморфное изображение из Караканского залива Новосибирского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. VII. – С. 265–270.

- Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. – Л.: Наука, 1980. – 147 с.

- Грушин С.П., Кокшенев В.В. Захоронение с антропоморфной скульптурой в Среднем Причумышье // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы / под ред. Ю.Ф. Кирюшина. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 35–48.

- Есин Ю.Н. Древнее искусство Сибири: Самусьская культура. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2009. – 526 с. – (Тр. Музея археологии и этнографии Сибири; т. II).

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения изображений афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник / отв. ред. Н.Ф. Степанова, А.В. Поляков. – Барнаул: Азбука, 2010. – С. 53–73.

- Заика А.Л. К интерпретации окуневских изображений // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 1991. – Т. 2. – С. 30–34.

- Заика А.Л. Новые петроглифы Енисея // Наскальное искусство Азии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – Вып. 2. – С. 97–101.

- Заика А.Л. Личины Нижней Ангары. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 2013. – 178 с.

- Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины XX в. – Л.: Наука, 1970. – 296 с.

- Кардаш О.В. Ритуальный комплекс кулайской культуры на Соровских озерах // Барсова Гора: древности таежного Приобья. – Екатеринбург; Сургут: Урал. кн. изд-во, 2008. – С. 207–218.

- Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. – М.: Наука, 1984. – 242 с.

- Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания: по сибирским археолого-этнографическим материалам. – М.: Ладога-100, 2003. – 352 с.

- Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-этнографическим материалам. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: СЛАВА!, 2008. – 414, [1] с.: ил.

- Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск: Наука, 1988. – 173 с.

- Кубарев В.Д. Памятники каракольской культуры Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 264 с.

- Леонтьев В.П., Дроздов Н.И. Неизвестные находки бронзовых изделий кулайского облика в таежной зоне Средней Сибири // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – С. 157–160.

- Леонтьев Н.В. Стела с реки Аскиз (образ мужского божества в окуневском изобразительном искусстве) // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 223–236.

- Леонтьев Н.В., Капелько В.Ф., Есин Ю.Н. Изваяния и стелы окуневской культуры. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006. – 236 с.

- Липский А.Н., Вадецкая Э.Б. Могильник Тас Хазаа // Окуневский сборник: Культура и ее окружение. – СПб.: Эликсис Принт, 2006. – С. 9–52.

- Миклашевич Е.А. К изучению техники нанесения изображений Томской писаницы // Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны памятников археологии). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 132–155.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 173 с.

- Молодин В.И. Оригинальные поясные пряжки эпохи развитой бронзы из Горного Алтая и Западносибирской лесостепи // Древние культуры Южной Сибири и Северо-Восточного Китая. – Новосибирск: Наука, 1994. – С. 82–86.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1. – 128 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. – 452 с.

- Оборин В.А., Чагин Г.Н. Чудские древности Рифея: Пермский звериный стиль. – Пермь: Кн. изд-во, 1988. – 183 с.

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья: Историко-археологическое исследование. – М.; Л.: Наука, 1950. – 412 с. – (МИА; № 18).

- Окладников А.П. Петроглифы Байкала – памятники древней культуры народов Сибири. – Новосибирск: Наука, 1974. – 166 с.

- Окладников А.П. Неолитические памятники Нижней Ангары (от Серово до Братска). – Новосибирск: Наука, 1976. – 328 с.

- Окладников А.П., Мазин А.И. Писаницы бассейна р. Алдан. – Новосибирск: Наука, 1979. – 152 с.

- Полосьмак Н.В., Шумакова Е.В. Очерки семантики кулайского искусства. – Новосибирск: Наука, 1991. – 92 с.

- Пяткин Б.Н. Замечания по поводу интерпретации фантастического хищника // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 263–264.

- Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. – 192 с.

- Пяткин Б.Н., Курочкин Г.Н. Новое изображение зверя-божества окуневской культуры // Древнее искусство Азии: Петроглифы. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1995. – С. 72–74.

- Савинов Д.Г. К вопросу о формировании окуневской изобразительной традиции // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 202–212.

- Савинов Д.Г. О выделении стилей и иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник: Культура и ее окружение. – СПб.: Эликсис Принт, 2006. – С. 157–190.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1999. – С. 47–74.

- Соловьев А.И. Оружие и доспехи: Сибирское вооружение: от эпохи каменного века до средневековья. – Новосибирск: Инфолио-пресс, 2003. – 224 с.

- Студзицкая С.В. Тема космической охоты и образ фантастического зверя в изобразительных памятниках окуневской культуры // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 251–262.

- Студзицкая С.В. Специфические черты мелкой пластики окуневской культуры // Окуневский сборник: Культура и ее окружение. – СПб.: Эликсис Принт, 2006. – С. 219–227.

- Студзицкая С.В. Древнее искусство Прибайкалья (по материалам мелкой пластики эпохи неолита) // Древнее искусство в зеркале археологии: К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 37–50. – (Тр. Сиб. ассоциации исследователей первобытного искусства; вып. VII).

- Тарасов А.Ю., Заика А.Л. Малые формы окуневских каменных изваяний (проблемы интерпретации) // Труды Международной конференции по первобытному искусству. – Кемерово: Никалс, 2000. – Т. II. – С. 182–188.

- Труфанов А.Я., Труфанова Ж.Н. Кулайские перевертыши // Барсова Гора: 110 лет археологических исследований. – Сургут: Ист.-культ. науч.-произв. центр «Барсова Гора», 2002. – С. 133–140.

- Чемякин Ю.П. Культовая металлопластика раннего железного века Сургутского Приобья // Культуры и народы Северной и Центральной Азии в контексте междисциплинарного изучения. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2013. – С. 372–386. – (Сб. Музея археологии и этнографии Сибири; вып. 3).

- Чемякин Ю.П., Кузьминых С.В. Металлические орнитоморфные изображения раннего железного века Восточной Европы, Урала и Западной Сибири (лесная и лесостепная зоны) // Тверской археологический сборник: мат-лы IV Твер. археол. конф. и 12-го заседания науч.-метод. семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности» / под ред. И.Н. Черных. – Тверь: Триада, 2011. – Вып. 8, т. II. – С. 43–74.

- Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1984. – 256 с.

- Яковлев Я.А. Иллюстрации к ненаписанным книгам: Саровское культовое место. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – 274 с.