Предоперационное определение индивидуальных физических характеристик губчатой костной ткани проксимального отдела бедра человека

Автор: Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (51) т.15, 2011 года.

Бесплатный доступ

Для осуществления прогноза послеоперационных изменений механических свойств костной ткани на основе компьютерного моделирования адаптации кости к изменившимся нагрузкам необходимы данные о значениях физических характеристик кости пациента до операции. Принимается модель структуры губчатой костной ткани в виде однородного изотропного костного вещества и сферических пор, заполненных внутритканевой жидкостью. Параметрами структуры являются радиус и плотность пор. Излагается экспериментальная методика определения параметров структуры, плотности сырой кости и минеральной плотности по рентгенограммам проксимального отдела бедра в двух стандартных проекциях − прямой и боковой. Для определения величины среднего радиуса пор используется стереологический анализ плоского цифрового изображения поверхности образца, а для плотности пор получены аналитическое выражение через плотности сырой кости и внутритканевой жидкости и радиус пор. Приведены экспериментальные данные зависимостей радиуса пор, плотности сырой кости и минеральной плотности губчатой костной ткани от объёмной оптической плотности рентгенограмм и их линейные приближения. Установлено хорошее соответствие полученных значений минеральной плотности с данными Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ЦНИИТО).

Проксимальный отдел бедра, губчатая костная ткань, плотность влажной кости, радиус пор, минеральная плотность, экспериментальное исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/146216013

IDR: 146216013 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Предоперационное определение индивидуальных физических характеристик губчатой костной ткани проксимального отдела бедра человека

Прогноз изменений механических свойств костной ткани в послеоперационном периоде является одной из актуальных проблем современной травматологии. Решение этой проблемы расширит возможности предоперационного планирования и позволит дифференцированно определять тактику послеоперационного ведения больных при некоторых повреждениях проксимального отдела бедра. В настоящее время такой прогноз возможен на основе компьютерного моделирования адаптации кости к изменившимся нагрузкам [1], для которого необходимы данные о значениях © Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С., 2011

Акулич Юрий Владимирович, к.т.н., проф. кафедры теоретической механики, Пермь

Акулич Антон Юрьевич, хирург-травматолог клиники травматологии и ортопедии, Пермь

Денисов Александр Сергеевич, д.м.н., проф., зав. каф. травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Пермь физических характеристик кости пациента до операции в качестве начальных условий соответствующей начально-краевой задачи [1]. В связи с этим определение физических характеристик губчатой костной ткани in vivo является актуальной задачей.

В работе принимается следующая модель структуры губчатой костной ткани: в сплошном однородном матриксе расположены сферические поры радиуса r , заполненные внутритканевой жидкостью; структура костной ткани неоднородна, т.е. величина среднего радиуса пор и удельное количество пор n (на единицу объёма) неодинаковы на различных участках губчатой костной ткани. Величины r и n являются параметрами структуры .

Целью исследования является разработка методики определения физических характеристик губчатой костной ткани проксимального отдела бедра пациента по двум стандартным рентгенограммам, выполняемым перед операцией.

Разработка методики потребовала решения следующих задач исследования:

-

1) определение плотности сырой губчатой костной ткани в различных участках проксимального отдела бедра;

-

2) определение значения минеральной плотности губчатой костной ткани в этих же участках;

-

3) стереологический анализ структуры губчатой костной ткани проксимального отдела бедра;

-

4) определение объёмной оптической плотности проксимального отдела бедра по рентгенограммам.

Материалы и образцы

Материалом для исследования является фрагмент бедра человека, включающий в себя головку, шейку и вертельную область (до уровня малого вертела), полученный методом аутопсии у 5 лиц различного пола и возраста. Критериями, исключающими материал из эксперимента, признавались: наличие признаков деструктивной патологии кости проксимального отдела бедра, наличие перелома шейки или головки бедренной кости. Исследования проводились не позже одних суток после получения материала, без его консервации. С целью предотвращения высыхания и разложения препарата до исследования материал хранили в герметичной таре при температуре от - 4 до -2 ° С. Перед проведением испытаний материал выдерживали в помещении в этой же таре в течение 3 ч с целью равномерного согревания до 20 ° С.

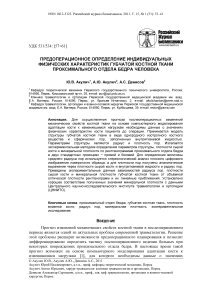

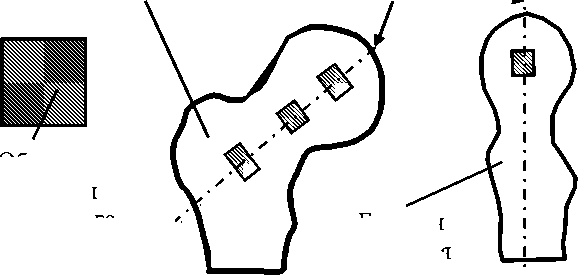

В качестве образцов использованы участки губчатой и компактной костной ткани проксимального отдела бедра. Фрагмент (рис. 1) разделялся на три части: головку (часть 1 ), шейку (часть 2 ) и вертельную область (часть 3 ). Плоскости остеотомии проходили перпендикулярно к оси шейки бедра в обеих проекциях. Направления остеотомии показаны на рис. 1 пунктирными линиями.

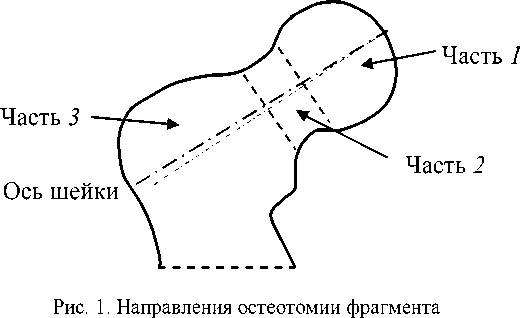

Рис. 2. Расположение зон извлечения образцов губчатой кости во фрагменте

Части 2 и 3 фрагмента разделялись на губчатую и компактную костную ткань. Из всех частей извлекались образцы губчатого вещества в форме прямоугольной шестигранной призмы. Локализация зон извлечения образцов во фрагменте представлена на рис. 2. Из некоторых частей было отобрано по два образца. Всего было получено 24 образца, испытано 22.

Методы исследования

Значение радиуса сферических пор r определяется как среднее в любой локализации непосредственными измерениями геометрии структуры, а величина n вычисляется по следующей методике.

Плотность сырой кости р ск как смеси внутритканевой жидкости и костного вещества (матрикса) выражается через плотности этих компонент р ж и р м соотношением (правило смеси)

р ск = ^ ж р ж + ^ м р м , (1)

где ^ ж и ^ м - объёмные содержания внутритканевой жидкости и матрикса соответственно. Поскольку справедливо равенство

^ + ^ м = 1, (2)

то из соотношения (1) с учетом равенства (2) следует

£ _ Р ск —Р ж ^ м

Р м -Р ж

Из геометрических соображений величина 1 м для принятой модели вычисляется по формуле

^ м _ 1 — 3 П rn . (4)

Приравнивая правые части равенств (3) и (4), получаем необходимое соотношение n _

(

1 -

V

р ск - р ж 3

Р м -Р ж J 4 П r3 "

Таким образом, определяя для каждого пациента плотность сырой кости (плотность in vivo ) и радиус пор структуры и полагая плотность межтрабекулярной жидкости одинаковой у всех пациентов и равной 1,0 г/см3 [6], по формуле (5) можно вычислить удельное (на единицу объёма) количество пор во всех трёх локализациях проксимальной части бедра.

Плотность сырой губчатой костной ткани определялась приближенно к in vivo на образцах из сырой костной ткани, испытанных через 1 - 2 ч после аутопсии. Объём призматических образцов 1 , 2 , 3 вычислялся после измерения длин их ребер с точностью до 0,1 мм, а их масса определялась путём взвешивания на весах с ценой деления 0,1 г. Плотность сырой губчатой кости в образцах 1 , 2 , 3 вычислялась путём деления их массы на объём.

Для определения величины объёмной плотности минералов костной ткани (МПК) образцы подвергались прокаливанию в муфельной печи при температуре 600 ° С в течение 4 ч с последующим взвешиванием остатка на электронных весах с ценой деления 0,1 мг. Значение МПК каждого образца вычислялось путём деления массы золы на объём образца и выражалось в граммах на кубический сантиметр.

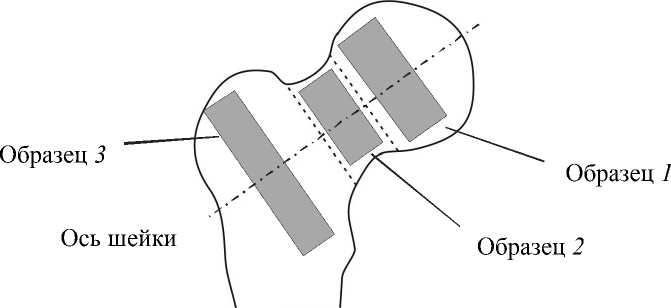

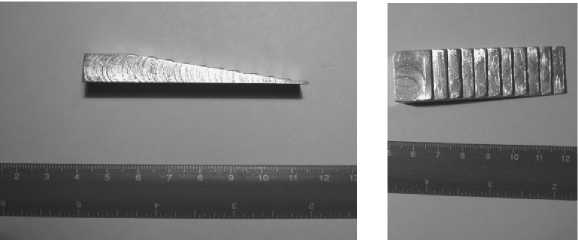

Величина среднего радиуса пор в образцах 1 , 2 , 3 определялась с помощью стереологического анализа [5] цифровых изображений поверхностей образцов после их прокаливания. При этом использовалось программное обеспечение Image Tools . На рис. 3 представлена фотография образца 2 фрагмента 3 , на которой черные пятна являются межтрабекулярными полостями. Определяются их число и суммарная площадь. Полагая сечение поры круговым, находим средний радиус пор на данной поверхности.

Для определения объёмной оптической плотности на аппарате УРП 5 - 1 выполняли рентгенографию фрагментов в двух проекциях (прямой и боковой, рис. 4) с тарированным алюминиевым клином-эталоном (рис. 5). Рентгенография выполнялась на плёнке AGFA CURIX RP– 100 NIF . При рентгенографии фрагмента в прямой проекции напряжение составляло 44 кВ, сила тока – 4 мА; в боковой – 48 кВ и 4 мА соответственно. Рентгенограммы признавались пригодными, если идентифицировались все ступени клина-эталона.

Рис. 3. Цифровая фотография образца 2 фрагмента 3 после сжигания

а

Рис. 4. Рентгенограммы фрагмента 5 с клином-эталоном: а – прямая проекция; б – аксиальная проекция

б

Рис. 5. Алюминиевый клин-эталон: а – вид сбоку; б – вид спереди

Прямая проекция

Ось шейки измерения уровня серого тона

Область

Боковая проекция

Рис. 6. Области измерения уровня серого тона при проведении цифровой фотоденситометрии рентгенограмм фрагментов

Цифровые изображения рентгенограмм фрагментов проксимального отдела бедра анализировались с помощью программы Image Tools . На рентгенограмме в боковой проекции определялись размеры фрагмента: диаметр головки, толщина шейки и вертельной зоны – и исследовался уровень интенсивности серого тона в центре головки. На рентгенограмме в прямой проекции фиксировался уровень интенсивности серого тона посередине шейки, в центре головки и в вертельной зоне. На рис. 6 представлены участки интереса при цифровом оптическом анализе рентгенограмм фрагментов в двух проекциях.

Результаты и анализ

В табл. 1 и на рис. 7 представлены результаты измерений среднего радиуса пор в образце и его объёмной оптической плотности. Всего были испытаны 22 образца.

Таблица 1

Экспериментальные значения среднего радиуса пор r (мм) в образце и его оптической объёмной плотности ρ опт (г/см3) в опытной партии из 22 образцов

|

Показатель |

Значение |

||||||||||

|

r |

0,30 |

0,31 |

0,30 |

0,28 |

0,32 |

0,29 |

0,33 |

0,29 |

0,34 |

0,31 |

0,30 |

|

ρ опт |

0,43 |

0,44 |

0,45 |

0,48 |

0,40 |

0,43 |

0,36 |

0,47 |

0,34 |

0,36 |

0,37 |

|

r |

0,33 |

0,30 |

0,29 |

0,29 |

0,33 |

0,28 |

0,27 |

0,28 |

0,34 |

0,33 |

0,32 |

|

ρ опт |

0,39 |

0,40 |

0,41 |

0,39 |

0,42 |

0,43 |

0,44 |

0,47 |

0,35 |

0,40 |

0,35 |

0,35

0,33

0,3

0,28

0,25

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Оптическая плотность, г/см3

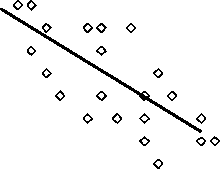

Рис. 7. Линейное приближение экспериментальных данных среднего радиуса пор и объёмной оптической плотности r = 0 , 453 - 0 , 36 р опт. Экспериментальные точки отмечены маленькими четырехугольниками. Коэффициент линейной корреляции данных C r = - 0 , 705;

стандартная ошибка S d = 0 , 015

Для определения характера связи между данными табл. 1 вычисляли коэффициент линейной корреляции Cr =-0,705 [3]. Отрицательность полученной величины коэффициента корреляции указывает на уменьшение величины среднего радиуса пор при росте оптической плотности костной ткани, поскольку с уменьшением величины среднего радиуса пор растёт плотность структуры и, следовательно, растут её минеральная и оптическая плотности. Достаточно близкое по модулю к единице значение коэффициента корреляции позволяет считать линейную связь величин как надежную. Стандартная ошибка Sd = 0, 015 является средней величиной отклонения представленных на рис. 7 экспериментальных точек от полученной методом наименьших квадратов [2] линейной зависимости их приближения r = 0,453 - 0, 36 р0Пт. (6)

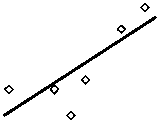

Определение зависимости между физической плотностью сырой костной ткани и её оптической плотностью, измеряемой на рентгенограммах проксимального отдела бедра в двух стандартных проекциях, осуществлялось по экспериментальным данным, полученным на шести образцах (по три образца 1 , 2 , см. рис. 2, из головок и шеек фрагментов 1 и 2 ). В табл. 2 приведены полученные значения физической р с (г/см3) и оптической плотностей р опт (г/см3) образцов. Линейное приближение этих данных показано на рис. 8.

Близость величины коэффициента линейной корреляции Cr = 0 , 804 к единице говорит о надежной линейной связи плотности сырой кости с оптической объёмной плотностью, в то время как небольшая величина стандартной ошибки S d = 0 , 199 указывает на достаточно высокую стабильность условий эксперимента.

Таблица 2

Экспериментальные значения физической плотности сырой костной ткани р с (г/см3) в образце и его оптической объёмной плотности р опт (г/см3) в опытной партии из шести образцов

|

Показатель |

Значение |

|||||

|

р с |

1,68 |

1,617 |

2,047 |

2,2 |

1,416 |

1,6 |

|

р опт |

0,497 |

0,423 |

0,583 |

0,639 |

0,464 |

0,317 |

2,5

о « н о ч к § и о о У К т К

2,13

1,75

1,38

1 ^--------------------11------------

1 0,2 0,4 0,6

Оптическая плотность, г/см3

Рис. 8. Линейное приближение экспериментальных данных плотности сырой кости и оптической объёмной плотности р с = 0 , 735 + 2 , 101 р опт. Экспериментальные точки отмечены маленькими четырехугольниками. Коэффициент линейной корреляции данных

C r = 0 , 804; стандартная ошибка S d = 0,199

Таблица 3

Экспериментальные значения МПК сырой костной ткани (г/см3) и её оптической объёмной плотности ρ опт (г/см3) в опытной партии из двенадцати образцов

|

Показатель |

Значение |

|||||

|

МПК |

0,379 |

0,545 |

0,505 |

0,180 |

0,425 |

0,306 |

|

р опт |

0,497 |

0,639 |

0,554 |

0,262 |

0,423 |

0,364 |

|

МПК |

0,161 |

0,192 |

0,455 |

0,221 |

0,110 |

0,129 |

|

р опт |

0,174 |

0,196 |

0,483 |

0,317 |

0,133 |

0,181 |

0,1 0,3 0 ,5 0,7

Оптическая плотность, г /см3

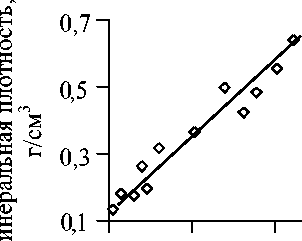

Рис. 9. Линейное приближение экспериментальных значений минеральной плотности и оптической объёмной плотности

В табл. 3 приведены измеренные значения минеральной и оптической плотностей образцов.

Линейное приближение данных (табл. 3) представлено на рис. 9, где экспериментальные точки отмечены маленькими квадратами. Полученная линейная зависимость описывается соотношением вида

МПК = 0 , 901 р опт - 0 , 016.

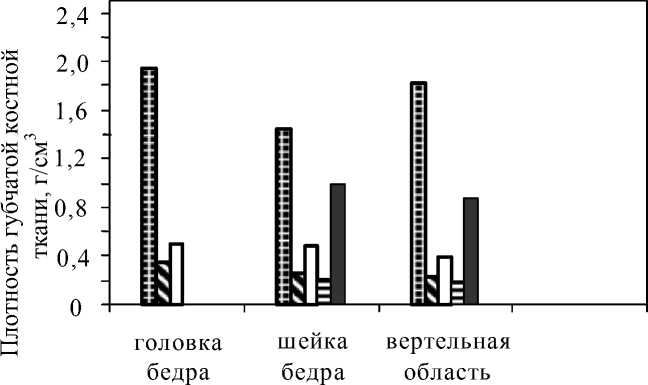

и - плотность сырой кост и;

S - минеральная плотность;

□ - оптическая плотность;

g - минеральная плотность (ЦНИИТО);

- плотность сырой кости (ЦНИИТО)

Рис. 10. Средние по четырем образцам ( n = 4) значения плотности губчатой костной ткани в трех локализациях проксимального отдела бедра

Величина коэффициента линейной корреляции данных Cr = 0,973, близкая к единице, говорит о достоверной линейной связи минеральной плотности с объёмной оптической плотностью.

На рис. 10 в виде диаграммы представлены средние значения плотности губчатой костной ткани в трех локализациях проксимального отдела бедра. Осреднение проводилось по четырем образцам в каждой локализации. Диаграмма показывает, что головка и вертельная область имеют практически одинаковую плотность сырой костной ткани на уровне 2,0 г/см3, а в шейке плотность сырой костной ткани ниже на 30%. Для шейки бедра и вертельной области приведены (сплошные чёрные столбики) объёмные плотности сырой костной ткани, полученные путём деления соответствующих поверхностных оптических плотностей (г/см2) [4] на толщину шейки и диаметр головки соответственно. Получены примерно одинаковые значения плотностей, однако их уровень существенно занижен и не превосходит значения 1,0 г/см3, что противоречит правилу смеси (1), согласно которому эта величина должна быть в пределах 1,25 - 1,55 г/см3, поскольку ρ м = 1,8 г/см3 [2], а значения объёмных содержаний внутритканевой жидкости ξ ж и матрикса ξ м лежат в интервалах 0,55 - 0,70 и 0,30 - 0,45 соответственно. Следовательно, данные авторов по плотности сырой костной ткани являются оценкой «сверху», а данные Центрального научноисследовательского института травматологии и ортопедии (ЦНИИТО) - оценкой «снизу». Как видно из рис. 10, достаточно близкое совпадение результатов с данными ЦНИИТО получено для минеральной плотности костной ткани шейки (0,25 г/см3 и 0,2 г/см3) и межвертельной области (0,22 г/см3 и 0,2 г/см3). Наибольшее различие между ними не превышает 12,5%, что говорит о приемлемой точности эксперимента. Минеральная плотность костной ткани головки бедра несколько выше, чем в шейке и межвертельной области, и составляет 0,35 г/см3.

Заключение

В работе получены экспериментальные зависимости параметров структуры (радиуса и удельной плотности) сферических пор, физической и минеральной плотности губчатой костной ткани от объёмной оптической плотности рентгенограмм в двух стандартных проекциях проксимального отдела бедра. Эти данные позволяют установить уровень физических свойств кости пациента перед операцией и, следовательно, обеспечивают возможность прогноза течения адаптационных процессов в губчатой кости различных зон проксимального отдела бедра в послеоперационном периоде, например, после остеосинтеза шейки бедра.

Список литературы Предоперационное определение индивидуальных физических характеристик губчатой костной ткани проксимального отдела бедра человека

- Акулич Ю.В. Математическая модель процесса внутренней адаптационной перестройки спонгиозной и кортикальной костных тканей человека//Механика композиционных материалов и конструкций. -2005. -Т. 11, № 2. -С. 157-168.

- Компьютерная биометрика/под ред. В.Н. Носова. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -232 с.

- Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. -М.: Физматгиз, 1961. -479 с.

- Родионова С.С., Макаров М.А., Колондаев А.Ф., Гаврюшенко Н.С., Морозов А.К. Значение минеральной плотности и показателей качества костной ткани в обеспечении ее прочности при остеопорозе//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -2001. -№ 2. -С. 76-79.

- Салтыков С.А. Стереометрическая металлография: стереология металлов. -М.: Металлургия, 1976. -271 с.

- Martin R.B., Burr D.B., Sharkey N.A. Skeletal Tissue Mechanics. -New York: Springer, 1998. -392 p.