Предпосылки развития Вологодской агломерации: результаты социологических исследований

Автор: Кожевников Сергей Александрович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 5 (45), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены ключевые тенденции развития городов и городских агломераций в России на современном этапе. Исследованы особенности агломерационных процессов, протекающих в Северо-Западном федеральном округе и Вологодской области. На основе изучения научной литературы, основных стратегических документов федерального и регионального уровня, анализа статистических данных обосновано, что в настоящее время происходит формирование в регионе моноцентрической Вологодской агломерации (ядро: г. Вологда, опорная территория: Вологодский, Грязовецкий, Сокольский муниципальные районы). В связи с этим целью статьи является исследование предпосылок формирования Вологодской агломерации и особенностей протекающих интеграционных процессов. Обосновано, что анализ условий и возможностей формирования Вологодской агломерации должен предполагать не только изучение материалов официальной статистики, но и активное использование иных эмпирических данных. Для исследования характера связей г. Вологды с прилегающими к ней муниципальными образованиями сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» в 2017 году провели социологические опросы жителей города Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого муниципальных районов, а также глав данных муниципальных образований. Полученные результаты доказали наличие довольно устойчивых социально-экономических, производственных, культурных и иных связей между данными территориями. Наряду с этим были выявлены ключевые вызовы и угрозы для дальнейшего развития агломерационных процессов, которые заключаются в существенном отставании уровня развития опорных территорий от ядра. Обоснованы приоритетные направления управления развитием Вологодской агломерации, которые могут быть использованы в работе региональных и местных органов власти при разработке и корректировке документов стратегического управления развитием муниципальных образований.

Город, городская агломерация, муниципальные образования, социально-экономическое развитие, местное самоуправление, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147224363

IDR: 147224363 | УДК: 332.145 | DOI: 10.15838/tdi.2018.5.45.4

Текст научной статьи Предпосылки развития Вологодской агломерации: результаты социологических исследований

В статье представлены ключевые тенденции развития городов и городских агломераций в России на современном этапе. Исследованы особенности агломерационных процессов, протекающих в Северо-Западном федеральном округе и Вологодской области. На основе изучения научной литературы, основных стратегических документов федерального и регионального уровня, анализа статистических данных обосновано, что в настоящее время происходит формирование в регионе моноцентрической Вологодской агломерации (ядро: г. Вологда, опорная территория: Вологодский, Грязовецкий, Сокольский муниципальные районы). В связи с этим целью статьи является исследование предпосылок формирования Вологодской агломерации и особенностей протекающих интеграционных процессов. Обосновано, что анализ условий и возможностей формирования Вологодской агломерации должен предполагать не только изучение материалов официальной статистики, но и активное использование иных эмпирических данных. Для исследования характера связей г. Вологды с прилегающими к ней муниципальными образованиями сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» в 2017 году провели социологические опросы жителей города Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого муниципальных рай-

Цитата: Кожевников С.А. Предпосылки развития Вологодской агломерации: результаты социологических исследований // Вопросы территориального развития. 2018. № 5 (45). DOI: 10.15838/tdi.2018.5.45.4

Citation: Kozhevnikov S.A. Prerequisites for the development of the Vologda agglomeration: results of sociological research. Territorial Development Issues , 2018, no. 5 (45). DOI: 10.15838/tdi.2018.5.45.4

онов, а также глав данных муниципальных образований. Полученные результаты доказали наличие довольно устойчивых социально-экономических, производственных, культурных и иных связей между данными территориями. Наряду с этим были выявлены ключевые вызовы и угрозы для дальнейшего развития агломерационных процессов, которые заключаются в существенном отставании уровня развития опорных территорий от ядра. Обоснованы приоритетные направления управления развитием Вологодской агломерации, которые могут быть использованы в работе региональных и местных органов власти при разработке и корректировке документов стратегического управления развитием муниципальных образований.

Город, городская агломерация, муниципальные образования, социально-экономическое развитие, местное самоуправление, Вологодская область.

Процессы урбанизации являются одной из ключевых тенденций пространственного развития большинства стран мира во второй половине XX – начале XXI вв. Они проявляются, прежде всего, в возрастании роли городов [1–3] и городского образа жизни, формировании городских агломераций [4].

Такие процессы в настоящее время довольно активно происходят и в России. Так, по состоянию на 2016 год в нашей стране насчитывалось 177 городов, которые входят в состав первых 20 крупнейших городских агломераций. Здесь проживало 49 млн человек (34% населения страны), производилось порядка 40% ВВП России (33 трлн руб.).

По оценкам специалистов Института экономики города (г. Москва), в пятерку самых крупных российских городских агломераций с годовым объемом валового городского продукта (ВГП) более 1 трлн рублей вошли:

-

1. Московская агломерация (16,5 трлн руб.).

-

2. Санкт-Петербургская агломерация (4,2 трлн руб.).

-

3. Нижегородская агломерация (1,12 трлн руб.).

-

4. Екатеринбургская агломерация (1,12 трлн руб.).

-

5. Самарско-Тольяттинская агломерация (1,07 трлн руб.)2.

Трансформационные процессы происходят и в Северо-Западном федеральном округе, где в настоящее время выделяют 13 формирующихся городских агломераций: Архангельская, Велико-Лукская, Вологодская, Воркутинская, Калининградская, Котласская, Мурманская, Новгородская, Петрозаводская, Псковская, Сыктывкарская, Ухтинская, Череповецкая [5]. Здесь формируется сеть городов, которые выступают своего рода «опорными каркасами» для развития сопредельных с ними территорий, концентрируя в себе значительный производственный, финансовый, кадровый и иной потенциал [6; 7].

Критический анализ существующей научной литературы по теме исследования позволил выявить два основных подхода к трактовке природы агломерации:

– географический подход: агломерация как тесное скопление или группа городов и иных населенных мест, объединенных производственными, социальными, трудовыми и культурно-бытовыми связями, объектами инфраструктуры, атакже совместным использованием межпоселенческих территорий и ресурсов [8–17];

– управленческий подход: агломерация как структура управления, сформированная на основе добровольного решения соседних муниципальных образований для эффективного управления совместным развитием, реализации межмуниципальных проектов [18–21].

Целью статьи не служило детальное изучение существующих трактовок агломерации и теоретических аспектов данной проблема- тики, потому что они весьма обстоятельно были рассмотрены в предыдущих публикациях автора [22; 23]. В данной работе за основу был взят географический подход. Ему, на наш взгляд, соответствует трактовка агломерации, нашедшая свое закрепление в проекте Концепции Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации. Согласно данному документу, агломерация – это урбанизированная территория, представляющая собой систему расселения, состоящую из не входящего в состав другой агломерации города – центра агломерации с населением, как правило, от 100 и более тыс. чел. – и внешней (пригородной) зоны с численностью городского поселения от 10 и более тыс. чел., границы которой определяются регулярными и интенсивными трудовыми, производственными, административно-деловыми, торгово-бытовыми, транспортнологистическими, рекреационными и другими связями города-центра и населенных пунктов внешней зоны3. На наш взгляд, этот подход достаточно объективно и полно характеризует природу агломераций, а также соответствует цели и задачам представленного исследования.

Изучение тенденций трансформации пространства в Вологодской области свидетельствует о том, что агломерационные процессы в регионе активизируются и происходит формирование 2 агломераций: Вологодской и Череповецкой. При этом Вологодская агломерация является моноцентрической, в ее состав входит г. Вологда (ядро) и Вологодский, Грязовецкий, Сокольский районы (агломерационная зона; рис. 1).

Агломерационные процессы проявляются в первую очередь в концентрации населения, производства и экономической активности на данных территориях [24; 25]. В частности, в 2016 году на Вологодскую агломерацию приходилось около 14% общеобластного объема промышленного производства (рост с 1991 года на 3,5 п. п.), 43% поголовья крупного рогатого скота (на 13 п. п.), 34% посевных площадей сельскохозяйственных культур (на 9,5 п. п.), 30% объема производства мяса (на 5,3 п. п.), около трети туристического потока области (табл. 1).

Анализ условий и возможностей формирования Вологодской агломерации должен предполагать изучение не только материалов официальной статистики, но и активное использование при этом иных эмпирических данных.

Целью данной работы является исследование предпосылок формирования Вологодской агломерации. В отличие от предыдущих работ автора по данной проблематике [22; 23] в данной статье представлены результаты социологических исследований агломерационных процессов на территории региона. Наряду с этим новизну составляет исследование природы и силы связей данных территорий, ядром которых являются не крупнейшие города (с населением более 500 тыс. чел.) и «миллионники» (более 1 млн чел.), а крупные (более 300 тыс.) и средние города. В научной литературе данная проблематика в настоящее время изучена весьма неполно, что также обусловливает актуальность работы.

Для исследования характера связей г. Вологды с прилегающими к ней муниципальными образованиями (Вологодский, Гря-зовецкий, Сокольский муниципальные районы) сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее – ФГБУН ВолНЦ РАН) в 2017 году провели социологические опросы жителей областного центра и районов, а также глав всех этих муниципальных образований (районного и поселенческого уровня).

Погорелов

ДИКО)

Омогаево

Тал\

1РЯК01

Архат

)ОрИС(

^ММб1Нчак<м

Кожухово

Шиченгас

)лище

Мотыри

Шуйское

Малоновленское жое

1ейбухта

Кип<

Гэврилково

1уиха

К-Фо минское

•ода

1ИМОВО

Питера

1БЯН0В0

'Крлотилиха

Огарковое ' < Грибкова.

Корнильево b Ростилово

/Свято горье 'гумницево

Грязове^0

фкйно /UxVfape //Отб^м^^а/л

Молочное

Лрилуки / / /

±У\ Воло

ВохтО га

Анохино Ч

//у^ч^Сидорово\

:кресенске^

— - Шинковка

Вострогский

Г/^е/хУ/еёйхяйка d Займи1ц1#//д//У/Г/Х^1

Камешница Севастьяново орский

Врагово

Спас-ямщикрка ) Чегаро,

Рис. 1. Карта-схема Вологодской агломерации*

* Состав: ядро: г. Вологда; агломерационная зона: Вологодский, Грязовецкий, Сокольский муниципальные районы Примечание. На рисунке кругом обозначена зона непосредственного влияния крупного города, которая, согласно расчетам с использованием методического инструментария Института географии РАН составляет 43 км.

Источник: Исследование предпосылок формирования Вологодской агломерации: закл. отчет о НИР / С.А. Кожевников [и др.]. Вологда, 2017. 81 c.

Таблица 1. Доля территорий Вологодской агломерации в общеобластных значениях ключевых социально-экономических показателей, %

|

Показатель |

Год |

2016 год к 2000 году, +/- |

|||||||

|

2000 |

2005 |

2008 |

2010 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

Численность постоянного сельского населения |

18,9 |

19,4 |

19,1 |

20,6 |

21,5 |

21,5 |

21,7 |

21,8 |

+2,9 |

|

Объем промышленной продукции |

10,5 |

11,4 |

11,2 |

10,5 |

11,4 |

13,6 |

14,5 |

14,1 |

+3,5 |

|

Посевная площадь сельскохозяйственных культур |

24,9 |

30,5 |

31,9 |

33,2 |

34,0 |

33,9 |

35,1 |

34,4 |

+9,5 |

|

Поголовье крупного рогатого скота |

29,8 |

36,6 |

39,7 |

40,9 |

41,7 |

43,2 |

43,0 |

42,7 |

+12,9 |

|

Производство мяса |

24,8 |

29,4 |

31,6 |

34,6 |

29,7 |

27,9 |

30,1 |

30,1 |

+5,3 |

|

Туристический поток |

н. д. |

н. д. |

24,8 |

24,9 |

33,2 |

35,4 |

33,2 |

34,9 |

+10,1* |

|

* 2016 год к 2008 году. |

|||||||||

Среди жителей Вологды было опрошено 800 человек, проживающих во всех микрорайонах областного центра, в возрасте старше 18 лет (объем генеральной совокупности составлял 248929 человек). Распределение респондентов по полу и возрасту соответствует генеральной совокупности населения города (согласно половозрастным показателям статистических сборников), поэтому ошибка выборки по опросу не превышает 4%.

Среди жителей Вологодского, Грязовец-кого и Сокольского муниципальных районов было опрошено 300 человек в возрасте 18 лет и старше (по 100 человек в каждом районе). Выборка была целенаправленная, квотная, что также обеспечивало незначительное значение ошибки выборки при опросе.

Полученные в ходе опросов данные позволят «изнутри» посмотреть на характер протекающих агломерационных процессов, чего нельзя достичь используя только ограниченные данные официальной статистики. Это обстоятельство обусловливает актуальность, научную и практическую значимость представленного исследования.

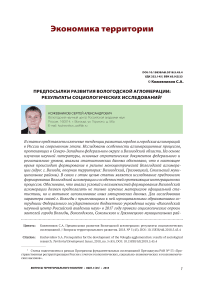

Одним из фактов, свидетельствующих о наличии агломерационных связей между исследуемыми районами и областным центром, является активное перемещение населения в данных направлениях. Так, ежедневно областной центр посеща- ют 31,6% жителей Вологодского и 10,2% – Сокольского районов, а один раз в неделю – 22,4 и 13,3% их жителей соответственно (рис. 2). Значительная часть жителей исследуемых районов отметила, что посещает город примерно раз в месяц (около 30% ответивших).

Такие поездки имеют под собой различные цели, одной из важнейших при этом является закупка в городе продукции для личного потребления. На это указали 65% жителей Вологодского района, в Грязовецком районе – 59%, Сокольском районе – 48% ответивших (табл. 2). Наряду с этим жители навещают в областном центре своих родственников (это отметили в Вологодском районе 44% ответивших, в Сокольском – 33%), посещают культурные и спортивные мероприятия (в Вологодском районе на это указали 29% жителей, в Грязовецком и Сокольском – 21%).

Город Вологда является местом постоянной работы для четверти ответивших в Вологодском районе; среди других муниципалитетов доля таких ответов существенно ниже.

Среди объектов социально-бытовой и обслуживающей сферы г. Вологды наибольшую популярность для жителей районов имеют учреждения торгово-бытового назначения (в среднем по районам на это указали 74% жителей) и здравоохранения (72%). При этом услуги торгово-бытового назначе-

■ Вологодский район

■ Грязовецкий район ■ Сокольский район В среднем по районам

Рис. 2. Регулярность поездок жителей районов в город Вологду, % от числа опрошенных

Таблица 2. Цели посещения г. Вологды жителями районов, % от числа ответивших

|

Цель |

Вологодский район |

Грязовецкий район |

Сокольский район |

Среднее по районам |

|

Осуществляю закупку продукции для личного потребления |

65 |

59 |

48 |

57,3 |

|

Навещаю родственников, знакомых |

44 |

13 |

33 |

30 |

|

Посещаю культурные, спортивные мероприятия |

29 |

21 |

21 |

23,7 |

|

Имею здесь постоянную работу |

25 |

4 |

4 |

11 |

|

Посещаю санаторий, базу отдыха, туробъект |

7 |

8 |

17 |

10,7 |

|

Имею свою дачу, земельный участок, загородный дом, квартиру |

9 |

2 |

2 |

4,3 |

Никакие

Религиозные организации

Образовательные учреждения

Физкультуры и спорта

Культурно-досуговые учреждения

Здравоохранения 1

Торгово- бытового назначения ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^м (магазины, рынки, парикмахерские и т. п.) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^е

0 102030405060708090

-

■ В среднем по районам ■ Сокольский район ИГрязовецкий район ■ Вологодский район

Рис. 3. Распределение ответов жителей районов на вопрос «Какими услугами объектов социальнобытовой и обслуживающей сферы г. Вологды Вы пользуетесь чаще всего?», % от числа опрошенных ния привлекают в большей степени жителей Вологодского района, а учреждений здравоохранения - Грязовецкого (рис. 3).

Наряду с этим наблюдаются довольно активные перемещения населения и между районами. Так, жители Вологодского района чаще всего ездят в Сокольский район (10% ответивших ездят туда раз в неделю, 9% – раз в месяц и 33% – реже раза в месяц). Для сравнения, Грязовецкий район посещают каждую неделю лишь 3% ответивших.

Основным вектором передвижения населения Сокольского района наряду с г. Во- логдой является Вологодский район (с той или иной периодичностью его посещают около ¼ ответивших).

Жители Грязовецкого района отличаются существенно меньшей мобильностью: они практически не посещают Сокольский район, а в Вологодский ездят реже, чем раз в месяц (на это указали 20% ответивших).

Перемещения населения между Вологодским, Грязовецким и Сокольским районами происходят прежде всего в целях досуга (жители осуществляют выезд на рыбалку, охоту, сбор ягод и грибов, навещают родственников и т. п.). Так, 22% ответивших жителей Сокольского района посещают Вологодский район в целях охоты и рыбалки, а 13% навещают здесь родственников.

Город Вологда также имеет устойчивые связи с близлежащими районами, значительная часть жителей областного центра посещают их весьма часто. Так, согласно результатам опроса, наиболее тесное взаимодействие областного центра осуществляется с Вологодским районом. Около 42% отве- тивших имеют в этом районе дачу, земельный участок, загородный дом; каждый третий житель навещает родственников, около 30% направляется туда на рыбалку, охоту и сбор ягод (табл. 3). Наряду с этим каждый пятый житель работает в организациях, расположенных в Вологодском районе.

В Грязовецкий район жители направляются в основном на рыбалку, охоту и сбор ягод (около 14–16% ответивших, прежде всего это жители центральных районов), а

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «С какой целью Вы и члены Вашей семьи посещаете следующие муниципальные районы Вологодской области?, % от числа опрошенных

Наряду с краткосрочными визитами в соседние муниципалитеты у жителей есть целевые установки, связанные с переменой постоянного места проживания в границах агломерации. Так, в районах значительная часть людей планирует или задумывается об отъезде в течение ближайшего времени на постоянное место жительства в г. Вологду. Например, в Сокольском районе такой ответ дали 22% опрошенных, в Вологодском районе - 20% (рис. 4).

Кроме того достаточно большая доля жителей в настоящее время затруднились с ответом, что свидетельствует о потенциаль- но возможном их отъезде в будущем на постоянное место жительства в город.

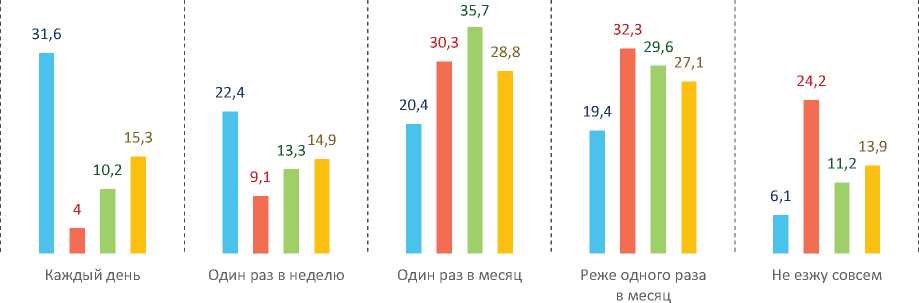

Среди жителей, планирующих переезд в город, большинство назвало основными причинами смены места жительства трудоустройство (100% ответивших в Сокольском и Грязовецком районах) и повышение доступности получения качества социальных и бытовых услуг (100% ответивших в Сокольском и Грязовецком районах и 25% в Вологодском). Для жителей Сокольского района характерно стремление к переезду в связи с желанием улучшить качество жилищных условий (100% ответивших). Потребность в поступлении в учебное заведение и смены в связи с этим места постоянного проживания наблюдается у ¼ жителей Сокольского и Вологодского районов (рис. 5).

В среднем по районам

Сокольский район

Грязовецкий район

Вологодский район

4,3 14,3 63,0 18,3

4,0 18,0 54,0 24,0

1,0 13,0 67,0 19,0

8,0 12,0 68,0 12,0

-

■ Да, уедуточно ИЗадумываюсь о переезде I Нет ИЗатрудняюсь ответить

Рис. 4. Распределение ответов жителей районов на вопрос «Планируете ли Вы переехать в ближайшие 3–5 лет на постоянное место жительства в г. Вологду?», % от числа опрошенных

■ Трудоустройство в городе на новую, более высокооплачиваемую работу

■ Поступление в учебное заведение

■ Повышение доступности получения и качества социальных, бытовых услуг

■ Улучшение качества жилищных условий

Рис. 5. Распределение ответов жителей районов на вопрос «Если вы планируете отъезд в ближайшие 3–5 лет на постоянное место жительства в г. Вологду, то с какой целью?» (респондент мог выбрать несколько вариантов ответа), % от числа опрошенных

Схожие процессы наблюдаются и среди жителей города Вологды, однако уже в меньших масштабах. Этот факт подтверждает также то обстоятельство, что около 7–8% жителей областного центра планируют в ближайшие 3–5 лет переехать в данные районы на постоянное место жительства, а около 17–19% пока не уверены, но допускают такой вариант событий (рис. 6).

Среднее по окраинным районам

Среднее по центральным районам

Среднее по городу

74,5

6,5

16,7

75,5

7,8

17,3

75,3

7,5

-

■ Затрудняюсь ответить

-

■ Нет ■ Да

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли Вы переехать в ближайшие 3–5 лет на постоянное место жительства в Вологодский, Грязовецкий или Сокольский районы?», % от числа опрошенных

При этом около 21% жителей Центрального микрорайона города планируют приобрести в этих районах земельный участок, дачу или загородный дом (среди жителей Западного микрорайона – 17%, Восточного – 16%, табл. 4 ). В такой ситуации крайне важным является осуществление городского планирования развития областного центра с учетом объективно протекающих агломерационных процессов.

Одним из ключевых факторов, способствующих дальнейшей активизации агломерационных связей, является развитие транспортной связи между муниципальными образованиями, что способствует обеспечению высокой доступности территорий внутри муниципального образования и ядра агломерации.

В целом большинство жителей районов оценивают положительно существующую транспортную связь их места проживания с г. Вологдой. В частности, 76% ответивших жителей Сокольского, 63% – Вологодского и 56% – Грязовецкого районов признали ее «хорошей» и «скорее хорошей, чем плохой» (табл. 5). Однако при этом же 25% жителей Вологодского района дали негативные оценки транспортной связи с областным центром.

Вместе с тем одной из ключевых проблем в развитии исследуемых территорий продолжает оставаться неудовлетворительное качество дорог: оценки по данному критерию практически не превышают 5 баллов из 10 возможных. Более высоко население оценивает пропускную способность и уровень загрузки дороги движением (в среднем по районам – 5 баллов), обеспеченную скорость движения автомобилей, ширину проезжей части (4,6 балла). В то же время жители не удовлетворены уровнем освещения (3,2 балла), содержанием дорог (обслуживанием, уборкой и т. д.; 3,4 балла), ровностью и сцепными качествами покрытия (3,4 балла; табл. 6 ).

Одной из угроз дальнейшему развитию Вологодской агломерации является то, что опорная зона по уровню развития в настоящее время существенно отстает от ядра.

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли Вы приобрести в Вологодском, Грязовецком или Сокольском районах земельный участок, дачу или загородный дом?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Среднее по городу |

Центр |

Заречье |

Восток |

Запад |

Молочное |

Прилуки |

Лоста |

Лукьяново |

|

Да |

12,9 |

21,3 |

5,3 |

16 |

16,7 |

0 |

14 |

4 |

10 |

|

Нет |

70 |

60,7 |

78 |

70,7 |

68,7 |

88 |

66 |

84 |

48 |

|

Затрудняюсь ответить |

17,1 |

18 |

16,7 |

13,3 |

14,7 |

12 |

20 |

12 |

42 |

Таблица 5. Оценка жителями районов транспортной связи места их проживания с г. Вологдой, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Вологодский район |

Грязовецкий район |

Сокольский район |

В среднем по районам |

|

Хорошая, плотность движения маршрутных транспортных средств высокая |

32 |

31 |

48 |

37 |

|

Скорее хорошая, чем плохая, но желательно ввести дополнительные маршруты |

31 |

25 |

28 |

28 |

|

Скорее плохая, чем хорошая |

15 |

5 |

6 |

8,7 |

|

Плохая, сообщение явно низкого качества |

10 |

4 |

2 |

5,3 |

|

Затрудняюсь ответить |

12 |

35 |

16 |

21 |

Таблица 6. Оценка жителями качества дорог в их районе (по 10-балльной шкале), % от числа опрошенных

|

Критерий оценки |

Среднее по районам |

Вологодский район |

Грязовецкий район |

Сокольский район |

|

Пропускная способность и уровень загрузки дороги движением |

5 |

5,4 |

4,5 |

5 |

|

Обеспеченная скорость движения автомобилей, ширина проезжей части |

4,6 |

4,8 |

4 |

5,1 |

|

Автобусные остановки и павильоны |

4,5 |

5 |

3,5 |

5,3 |

|

Состояние мостов в районе |

4,5 |

5 |

3,1 |

5,5 |

|

Пешеходные переходы, светофоры |

4,4 |

4,5 |

3,4 |

5,4 |

|

Безопасность дорожного движения |

4,3 |

4,6 |

3,8 |

4,4 |

|

Обустройство и оборудование дорог: дорожные знаки, разметка дороги, ограждения |

4,3 |

5 |

3,2 |

4,8 |

|

Площадки для стоянки автомобилей |

4,1 |

4 |

3,4 |

4,8 |

|

Применение светодиодного освещения дорог, светодиодных светофоров |

3,6 |

3,3 |

3 |

4,4 |

|

Проведение текущих ремонтных работ |

3,5 |

3,5 |

2,9 |

4 |

|

Ровность и сцепные качества покрытия (отсутствие ям, неровностей и т. д.) |

3,4 |

3,8 |

3,1 |

3,2 |

|

Содержание дорог (обслуживание, уборка и т. д.) |

3,4 |

3,9 |

3,1 |

3,2 |

|

Освещение дорог |

3,2 |

3,3 |

3 |

3,2 |

В среднем по районам

Сокольский район

Грязовецкийрайон

Вологодский район

■ Да и скорее да ИНети скорее нет ■ Затрудняюсь ответить

Рис. 8. Распределение ответов жителей районов на вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети остались жить в Вашем населенном пункте?», % от числа опрошенных более половины ответивших (54%), наоборот, видят перспективы для развития и процветания своего поселения.

По этой причине большая часть жителей не желают, чтобы их дети остались жить в своем населенном пункте. Так, в среднем по районам этом показатель выше половины ответивших (59%), а самый высокий процент опрошенных, ответивших подобным образом, отмечается в Сокольском районе (84%; рис. 8 ). В Грязовецком районе число респондентов, желающих, чтобы их дети оставались в своем населенном пункте, составило 41%. В Вологодском районе наблюдается самая высокая доля населения, связывающего будущее своих детей с текущим местом проживания (32%).

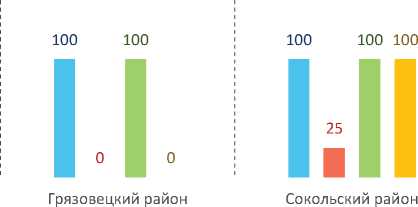

О наличии негативных процессов также свидетельствует тот факт, что значительная часть жителей Грязовецкого и Сокольского районов не готова принимать участие в разработке стратегий развития своего поселения (на это указали соответственно 83 и 48% ответивших, рис. 9 ).

Решение данных проблем, а также комплексное и сбалансированное социальноэкономическое развитие ядра и опорной зоны Вологодской агломерации являются, на наш взгляд, первоочередными задачами местных и региональных органов власти.

Эффективным инструментом их решения, обмена опытом, разработки и реализации агломерационных проектов являются

■ Да и скорее да

■ Нет и скорее нет

■ Затрудняюсь ответить

Рис. 9. Готовность жителей принимать участие в разработке стратегии развития своего поселения/района, % от числа опрошенных различные формы взаимодействия муниципальных образований (горизонтальное и вертикальное сотрудничество органов местного самоуправления между собой, а также взаимодействие предприятий и населения с соседними муниципалитетами).

В пределах Вологодской агломерации, согласно результатам опросов ФГБУН ВолНЦ РАН глав данных муниципалитетов, наиболее распространенными в настоящее время являются следующие формы взаимодействия:

– обмен опытом деятельности органов власти по решению вопросов и проблем местного значения (на это указали 83% опрошенных глав в агломерации и 87% – в среднем по области; табл. 7 );

– маятниковая миграция (регулярные, ежедневные поездки населения из одного насе-

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких формах осуществляется взаимодействие Вашего муниципального образования с соседними (имеющими общие границы) муниципальными образованиями (поселениями, районами, городскими округами)?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Вологодский |

Грязовецкий |

Сокольский |

В среднем по муниципалитетам, входящим в агломерацию |

В среднем по всем муниципалитетам Вологодской области |

|

Обмен опытом деятельности органов власти по решению вопросов и проблем местного значения |

83,3 |

100,0 |

72,7 |

82,6 |

87,1 |

|

Маятниковая миграция |

33,3 |

40,0 |

54,5 |

47,8 |

40,3 |

|

Наличие производственно-экономических связей между предприятиями, организациями из соседних муниципалитетов |

0,0 |

40,0 |

45,5 |

34,8 |

20,2 |

|

В рамках заключенных соглашений с органами местного самоуправления |

33,3 |

40,0 |

18,2 |

30,4 |

29,8 |

|

Организация и проведение совместных мероприятий, проектов |

16,7 |

20,0 |

27,3 |

26,1 |

37,1 |

|

Развитие передвижных форм обслуживания населения |

0,0 |

80,0 |

9,1 |

21,7 |

14,5 |

|

Организация совместного обслуживания и развития инфраструктуры |

16,7 |

20,0 |

18,2 |

17,4 |

12,1 |

|

Использование ресурсов (природных и др.) соседнего муниципального образования |

0,0 |

0,0 |

27,3 |

13,0 |

5,6 |

В такой ситуации в отдельных ее поселениях наблюдаются признаки депрессии, сворачивания экономической и социальной активности населения, которое зачастую не видит соответствующих тенденций развития своего района на средне- и долгосрочную перспективу (рис. 7). Так, 73% жителей Грязовец-кого района не видят перспектив развития у своего поселения на ближайшие 10–15 лет. Аналогичной точки зрения придерживается 62% жителей Сокольского района.

Существенно лучше ситуация складывается в поселениях Вологодского района, где

Да и скорее да Нет и скорее нет Затрудняюсь ответить

Рис. 7. Распределение ответов жителей районов на вопрос «Видите ли Вы перспективы развития у Вашего поселения на ближайшие 10–15 лет?», % от числа опрошенных

ленного пункта (места жительства) в другой на работу или учебу и обратно; 48 и 40% соответственно);

-

- наличие производственно-экономических связей между предприятиями, организациями из соседних муниципалитетов (35% и 20%);

-

- заключение соглашений с органами местного самоуправления других муниципалитетов (30 и 30%);

-

- организация и проведение совместных мероприятий, проектов (26 и 37%).

В целом следует отметить, что в среднем по агломерации больше доля глав, чем в среднем по области, которые указывают на наличие каких-либо устойчивых форм межмуниципальных связей.

При этом наиболее приоритетными направлениями сотрудничества муниципальных образований, по мнению глав, являются следующие:

-

- создание и развитие общих звеньев, объектов инфраструктуры;

-

- передача полномочий для более эффективного их выполнения;

-

- развитие взаимосвязей в законодательно-правовой сфере (объединение для защиты общих интересов на различных уровнях);

-

- развитие производственно-экономических связей;

-

- решение проблем экологической безопасности;

-

- совместное использование и развитие имеющейся инфраструктуры (дороги, связь, сфера обслуживания и др.).

Таким образом, результаты проведенного анализа говорят о том, что в настоящее время между г. Вологдой и Вологодским, Грязо-вецким и Сокольским муниципальными районами сложились тесные социально-экономические, производственные, культурные, рекреационные и прочие связи. Они и являются объективными предпосылками для дальнейшего развития агломерационных процессов. О развитии Вологодской агломерации свидетельствуют также процессы концентрации населения, производства и экономической активности на данных территориях региона в течение последних десятилетий.

Вместе с тем остро встает проблема сбалансированного развития всей территории Вологодской агломерации, недопущения разрушения социально-экономического базиса ее опорных территорий. В такой ситуации крайне важными задачами, на наш взгляд, являются разработка стратегических ориентиров развития Вологодской агломерации и создание эффективной системы управления агломерационными процессами.

На начальном этапе нужно юридически закрепить ее статус путем подписания Соглашения между данными муниципалитетами о создании и совместном развитии Вологодской агломерации. Важным является также формирование единого органа управления (например, координационного совета по развитию агломерации). Это позволит проводить единую политику по социальноэкономическому развитию муниципалитетов и сформировать эффективную систему управления данными процессами, чего нельзя достичь при использовании иных форм межмуниципального сотрудничества.

Устойчивое и сбалансированное развитие агломерации предполагает необходимость совместной реализации межмуниципальных проектов в сфере производства, логистики, инженерной инфраструктуры, торговли и др. Однако зачастую данные проекты являются весьма капиталоемкими. В такой ситуации весьма перспективным, на наш взгляд, видится участие Вологодской агломерации в федеральных программах (например, «Безопасные и качественные дороги»)4 и привлечение финансирования из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ на реализацию конкретных внутриагломерационных, межмуниципальных проектов в сфере развития инфраструктуры (дороги, мосты, безопасность движения), логистики (формирование региональных и межрегиональных логистических узлов) и др.

Вклад автора в исследование данной тематики заключается в изучении природы и видов агломерационных связей территорий, ядром которых являются крупные города, поскольку в настоящее время в научной литературе данная проблематика изучена пока неполно. Кроме того, особенностью представленной работы, отличающей ее от ряда других аналогичных исследований, является использование при анализе не только данных официальной статистики, но и материалов социологических исследований.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в работе региональных и местных органов власти при обосновании объективности агломерационных процессов, а также служить основой при разработке и корректировке документов стратегического управления развитием муниципальных образований. В свою очередь, реализация на начальном этапе комплекса данных мероприятий создаст благоприятные условия для дальнейшей активизации агломерационных связей и будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию всех муниципальных образований, входящих в состав Вологодской агломерации.

Список литературы Предпосылки развития Вологодской агломерации: результаты социологических исследований

- Лаппо Г. Агломерации России в XXI веке // Вестн. Фонда регион. развития Иркут. обл. 2007. № 1. С. 45-52.

- Елшина А.А. Городские агломерации: теоретические проблемы и анализ зарубежного опыта // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7. Ч. 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56419 (дата обращения 10.07.2018).

- Эффект масштаба. Первый глобальный рэнкинг агломераций / PwC Россия. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/agglomerations.html (дата обращения 29.03.2018).

- Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: урбанизация и городские системы: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 1999. 232 с.

- Лола А.М. Городское и агломерационное управление в России: состояние и что делать. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. 292 c.

- Селиванова Т.И. Географические особенности городского агломерирования в постсоветской России: дис.. канд. геогр. наук: 25.00.24. М., 2011. 196 с.

- Смирнов И.П. Средние города Центральной России: особенности развития и роль в организации территории: дис.. канд. геогр. наук: 25.00.24. Тверь, 2016. 201 с.

- Christaller W. Die Zentralen Orte in Sűddeutschland. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1933. 230 p.

- Isard W. Introduction to Regional Science. New York: Prentice Hall, 1975. 6 p.

- Isard W. Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure. Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1956. 350 p.

- Krugman P. The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography. Prize Lecture, 2008, December. Available at: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/krugman_lecture.pdf

- Lösch A. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1940. 48 p.

- Palander T. Beiträge zur Standortstheorie. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1935, 419 p.

- Scott A.J., Storper M. Regional development reconsidered. In: Ernste H., Meier V. (Eds). Regional development and contemporary industrial response. London, Belhaven, 1992, pp. 3-24.

- Scott A.J. Metropolis: From the Division of Labour to Urban Form. Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1988. 260 p.

- Полян П.М. Территориальные структуры - урбанизация - расселение: теоретические подходы и методы изучения. М., 2014. 788 с.

- Волчкова И.В. Особенности социально-экономического развития городских агломераций в России: монография. Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2013. 92 с.

- Волчкова И.В. Теория и практика управления развитием агломераций: монография. Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2014. 234 с.

- Артоболевский С.С. Меняю одну агломерацию на два кластера в разных экономических районах // Российское экспертное обозрение. 2007. № 4. С. 9-11

- Зубаревич Н.В. Агломерационный эффект или административный угар? // Российское экспертное обозрение. 2007. № 4-5. С. 11-13.

- Гаевский В.В. Агломерации России как объект государственного управления. Развитие городских агломераций: аналит. обзор / Министерство регионального развития Российской Федерации. Вып. 2. С. 6-42.

- Кожевников С.А., Ворошилов Н.В. Предпосылки развития Вологодской агломерации // Изв. высш. учеб. заведений. Сер. «Экономика, финансы и управление производством». 2018. № 2 (36). С. 11-19

- Исследование предпосылок формирования Вологодской агломерации: закл. отчет о НИР / С.А. Кожевников [и др.]. Вологда, 2017. 81 c.

- Социально-экономические проблемы локальных территорий: монография / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196 с.

- Ускова Т.В., Селименков Р.Ю., Чекавинский А.Н. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 136 с.