Представление о счастье в языковом сознании носителей русской культуры: психолингвистический аспект

Автор: Янь Кай, Чжан Бинь

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Образная репрезентация эмоций

Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Комплексное описание фрагмента русского языкового сознания, связанного с представлениями о чувстве счастья, выполнено в русле психолингвистического подхода к анализу языковых фактов. В статье описано ассоциативное поле лексемы счастье в русском языке; с опорой на данные ассоциативных словарей определены культурно насыщенные когнитивные признаки, которые формируют содержание представлений о чувстве счастья и находят отражение в русском языковом сознании. Выявлены базовые когнитивные категории эмотивного концепта «Счастье», к которым относятся: эмоция и чувство, принадлежность, объект, оценка, существо, объем, пространство, время, состояние, действие, характеристика, качество, выражение, субъект-человек, причина, свет, расстояние, цель, животные, желание, вес, цвет, место, пища, ценность, отношение, степень, растение, другие. Установлены метафорические модели реализации данного концепта: счастье - это живое существо; счастье - это свет; счастье - это место нахождения; счастье - это еда; счастье - это объект, которые характерны и значимы для менталитета носителей русского языка и культуры. Предложенный в работе алгоритм лингвистического анализа концепта «Счастье» может быть использован для описания других эмотивных концептов. Полученные результаты актуальны для развития психолингвистики и эмотивной лингвистики.

Концепт, счастье, языковое сознание, когнитивная категория, русский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/149142301

IDR: 149142301 | УДК: 811.161.1’23 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.1.9

Текст научной статьи Представление о счастье в языковом сознании носителей русской культуры: психолингвистический аспект

DOI:

Лингвистическое осмысление представления как концепта уже имеет научную традицию и чаще всего проводится в лингвокультурологических и лингвокогнитивных исследованиях (см. работы: [Арутюнова, 1990; Веж-бицкая, 1999; Воркачёв, 2004; Воробьев, 1997; Карасик, 2004; Колесов, 2002; Красных, 1998; Степанов, 1997; Чернейко, 1997; Шаховский, 1987; и др.]).

Анализ эмотивного концепта «Счастье» в современном языкознании впервые встречается в работе С.Г. Воркачёва, который на материале русского языка выделяет три основные (понятийная, метафорическая и образная) составляющие семантики данного концепта, описывает функционирование его семантического дублета Блаженство в религиозном и поэтическом дискурсах [Воркачёв, 2004]. В.В. Колесов рассматривает представления о судьбе и счастье в русской ментальности [Колесов, 2002]. А.Д. Шмелев описывает культурные концепты «Любовь» и «Счастье» в русской языковой модели мира [Шмелев, 2002]. Кроме того, данный концепт исследуют Н.А. Туранина и Е.В. Гулик, выявляя основные способы репрезентации концепта «Счастье» в художественной картине мира В. Токаревой [Туранина, Кулик, 2010]; Н.Ю. Маль-чакитова сопоставляет данный концепт в языковой картине мира эвенков и русских [Маль-чакитова, 2011]; Ли Цианьхуа и И.Б. Смирнов представляют культурные особенности кон- цепта «Счастье» в китайской языковой картине мира [Ли Цианьхуа, Смирнов, 2013]; Г.Ш. Унарокова и Р.Б. Унарокова анализируют этот концепт с лингвокультурологической точки зрения в адыгейском языке [Унарокова Р. Б., Уна-рокова Г. Ш., 2012]; Н.С. Карпова изучает данный концепт в чувашской лингвокультуре [Карпова, 2015]; В.Н. Соловар рассматривает концепт «Счастье» в сопоставлении хантыйского, русского и татарского языков [Соловар, 2016]; Е.А. Черкашина и И.Ю. Тимофеева исследуют концепт «Счастье» в русском языке [Черкашина, 2016] и национальной культуре [Тимофеева, 2020]; А.П. Вахненко изучает сочетаемость абстрактного существительного счастье в русском языке [Вахненко, 2018]; Яо Жун проводит сопоставительный анализ концепта «Счастье» в языковом сознании носителей русского и китайского языков [Яо Жун, 2019] и др.

Однако проблема изучения представления-концепта как ключа к раскрытию культурно-национальных особенностей языкового сознания человека говорящего и как пути выявления особенностей понимания культурной ценности носителями того или иного языка в современном лингвокультурном сообществе в рамках психолингвистических исследований решена не окончательно, что свидетельствует об актуальности настоящей работы.

Цель работы состоит в выявлении культурнонасыщенных когнитивных признаков, формирующих содержание представления о чувстве счастья в русском языковом сознании.

Объект работы – представление-концепт «Счастье» в русском языковом сознании. Предмет – когнитивные составляющие, которые формируют содержание указанного представления-концепта в русском языковом сознании.

Материал и методы

Теоретико-методологической базой настоящей работы являются теория речевой деятельности А.А. Леонтьева, теория языкового сознания Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой и других представителей Московской психолингвистической школы.

По мнению А.А. Леонтьева, «иметь сознание – владеть языком. А владеть языком – владеть значениями. Значение есть единица сознания (имеется в виду языковое, вербальное значение). Сознание при таком понимании является знаковым» [Леонтьев, 1993, с. 16]. В развитие идеи А.А. Леонтьева и А.Н. Леонтьева Н.В. Уфимцева пишет, что формирование сознания начинается «с биодинамической ткани движения и действия и чувственной ткани образа до возникновения вербального значения» [Уфимцева, 2013, с. 130]. Исследователь отмечает, что «за каждым словом родного языка стоит количество знаний и умений, связанных с культурным предметом, который слово обозначает...» [Уфимцева, 2013, с. 130]. При этом языковое сознание определяется «как отражение деятельности в ее обусловленности когнитивными процессами и актуализация этих отношений в коммуникации через посредство языкового знака» [Балясникова и др., 2018, с. 233]. Кроме того, ЯС понимается как ряд структур сознания, для формирования которых используются социальные знания, связанные с языковыми символами [Уфимцева, 1983, с. 145]. Языковое сознание также рассматривается как разновидность конвенционального сознания, которое представляет собой механизм сознания, управляющий языковой деятельностью. Оно формирует, преобразует и хранит языковые символы, чтобы зас- тавить людей что-то воспринимать [Нечаева, 2010, с. 98].

В данной работе мы вслед за Е.Ф. Тарасовым понимаем ЯС как «совокупность образов сознания, формируемых и овеществляемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [Тарасов, 2000, с. 26], при этом ЯС является только «одной из универсальных форм сознания, объясняющих наше чувственное восприятие» [Тарасов, 2014, с. 35].

При определении концепта как представления мы опираемся на работы А.В. Оляни-ча, который считал, что представление – один из способов и форм концептуализации семантического содержания – обычно «сохраняет свою генетическую связь с образностью; мир невидимый, которому принадлежат концепты – культурологические универсалии, как правило, стремится обрести свое “телесное воплощение” в чувственных образах» [Олянич, 2015, с. 124]. Представление-концепт как «совокупность семантических признаков по своей активности и креативности сопоставимо с аристотелевской формой – способом внутренней организации и способом существования предмета, в данном случае семантического содержания, которому она придает индивидуальную определенность. Концепт здесь не только и не столько представляет содержание сознания, но и оформляет его» [Оля-нич, 2015, с. 123]. Добавим слова М.В. Пименовой, которая отмечает, что концепт отражает категориальные, метафоричные и «ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В структуре концепта заключаются признаки, функционально значимые для соответствующей культуры» [Пименова, 2011, с. 129]. Культура трактуется вслед за В.Н. Телия как «мировидение и миропонимание народа, обладающее семиотической природой» [Телия, 1996, с. 222].

В данной работе концепт определяется в соответствии с трактовкой, предложенной А.В. Оляничем, как основная единица языкового сознания, то есть специфического индивидуального и группового способа мировосприятия и миропонимания, задаваемого совокупностью когнитивных характеристик и признаков [Олянич, 2015, с. 124].

Подчеркнем, что представление-концепт «Счастье» как единица языкового сознания относится к системе базовых ценностей русской культуры.

Для достижения цели в статье используются следующие методы: описание, наблюдение, лексикографический, семантический и концептуальный анализ; моделирование ассоциативного поля и семантический дифференциал, кроме того, обобщение данных проводится с применением статистического метода.

Источниками фактического материала послужили (см. список источников и словарей): 1) различные словари русского языка (энциклопедические, мифологические, историко-этимологические, толковые и семантические); 2) данные свободных ассоциативных экспериментов из РАС, СИБАС, ЕВРАС, САС и др.; 3) современные контексты, передающие значение ‘счастье’, отобранные из НКРЯ. Нами были проанализированы 20 словарных статей, 1 696 реакций на стимул счастье и около 30 000 контекстов из НКРЯ.

Результаты и обсуждение

Результаты проведенного анализа (некоторые из них представлены в [Чжан, Янь, 2022; Янь, Чжан, 2022]) сводятся к следующему:

-

1. В славянской культуре чувство счастья непосредственно связано с представлениями о судьбе, доле, участи, удаче и хлебе (подробнее см.: [Чжан, Янь, 2022]).

-

2. В русской культуре чувство счастья имеет внутреннее и внешнее выражение: это состояние человека, соответствующее внутреннему удовлетворению, полноте и пониманию смысла жизни, это внешнее выражение чувства глубокого довольства и большой радости, это благосклонность судьбы и успех в жизни, а также общепризнанная конечная субъективная цель деятельности личности; его проявление в русском менталитете тесно связано с представлениями о довольстве, судьбе, успехе, радости и жизни [Чжан, Янь, 2022].

-

3. В значении слова счастье в русском языке выделяются некоторые смысловые компоненты, которые могут входить в содержательное ядро концепта «Счастье»: ‘чувство

и состояние полного удовлетворения человека, успех’; в приядерную часть – ‘судьба’, ‘хорошая участь (доля)’, ‘радость’, ‘хороший удел’ [Чжан, Янь, 2022].

-

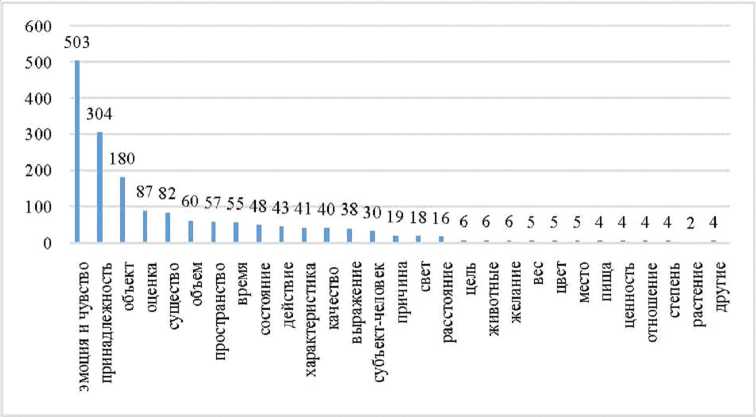

4. В русском языковом сознании определяются базовые когнитивные категории: эмоция и чувство (503, ≈ 30.84 %), принадлежность (304, ≈ 17.92 %), объект (180, ≈ 10.62 %), оценка (87, ≈ 5.13 %), существо (82, ≈ 4.83 %), объем (60, ≈ 3.54 %), пространство (57, ≈ 0.94 %), время (55, ≈ 3.25 %), состояние (48, ≈ 2.83 %), действие (43, ≈ 2.54 %), характеристика (41, ≈ 2.42 %), качество (40, ≈ 2.36 %), выражение (38, ≈ 2.24 %), субъект-человек (30, ≈ 1.77 %), причина (19, ≈ 1.12 %), свет (18, ≈ 1.06 %), расстояние (16, ≈ 3.36 %), цель (6, ≈ 0.35 %), животные (6, ≈ 0.35 %), желание (6, ≈ 0.35 %), вес (5, ≈ 0.29 %), цвет (5, ≈ 0.29 %), место (5, ≈ 0.29 %), пища (4, ≈ 0.24 %), ценность (4, ≈ 0.24 %), отношение (4, ≈ 0.24 %), степень (4, ≈ 0.24 %), растение (2, ≈ 0.12 %), другие (4, ≈ 0.24 %) (в скобках приведена частотность названных категорий в абсолютных числах и в процентном отношении к общему числу реакций на слово-стимул счастье ) (подробнее см.: [Янь, Чжан, 2022]).

-

5. В русском языковом сознании определяются базовые метафорические модели (счастье – это живое существо; счастье – это свет; счастье – это место нахождения; счастье – это еда; счастье – это объект) концепта «Счастье», которые характерны и значимы для носителей русского языка и культуры.

Прокомментируем полученные результаты, представив описание предварительного анализа данных свободных ассоциативных экспериментов на стимул счастье в русском языковом сознании, позволившего выделить базовые когнитивные категории концепта «Счастье» в русском языковом сознании и выявить культурологические смыслы и когнитивные признаки, формирующие содержание исследуемого представления-концепта в русском языковом сознании.

-

I. С использованием данных РАС, СИБАС, ЕВРАС, САС и др. было построено ассоциативное поле на стимул счастье в сознании носителей русского языка, которое представим (по количественному параметру) в виде иерархической структуры (см. таблицу). В структуре ассоциативного поля лексемы

счастье в русском языке выделяются следующие уровни: 1) ядро (представлено самыми частотными реакциями); 2) центр (представлен наиболее частотными реакциями); 3) периферия (формируется единичными реакциями). Было проанализировано 1 696 реакций; в таблице после слова-реакции в скобках указано количество случаев такой реакции.

-

II. С опорой на концепцию В.В. Красных [2001] значения слов-реакций на стимул счастье в русском языке были объединены в категории. Когнитивная категория – это «концептуальное объединение, или организация, каких-либо объектов по определенным семантическим признакам или свойствам» [Янь, 2018, с. 12]. На рисунке представлены категории концепта «Счастье» по количественному убыванию ассоциаций (подробно см.: [Чжан, Янь, 2022; Янь, Чжан, 2022]).

В языковом сознании носителей русской культуры стимул счастье концептуализируется с помощью следующих категорий: эмоция и чувство, принадлежность, объект, оценка, существо, объем, пространство, время, состояние, действие, характеристика, качество, выражение, субъект-человек, причина, свет, расстояние, цель, животные, желание, вес, цвет, место, пища, ценность, отношение, степень, растение, другие.

-

III. В этой части работы нами прокомментированы выборочно взятые данные, которые входят в ядерную и центральную части ассоциативного поля и значимы для категоризации концепта «Счастье» в русском языковом сознании.

В категории «эмоция и чувство» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является слово радость (195; 37.28 %). По данным Толкового словаря русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, лексема счастье в русском языке имеет значение ‘ состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью’ (курсив наш. – Я. К. , Ч. Б. ) (ТСРЯУ). По мнению С.Г. Воркачёва, в русской культуре счастье – «оператор трехзначной фе-

Ассоциативное поле на стимул счастье в языковом сознании носителей русского языка

Associative field on the stimulus of happiness in the linguistic consciousness of native Russian speakers

|

Структура |

Реакция |

Частотность |

Общая сумма |

|

Ядро |

радость 195; есть 195 (РАС; СИБАС; САС; ЕВРАС) |

390 ( ≈ 23.00 %) |

1 696 |

|

Центр |

любовь 167; мое 60; жизнь 45; большое 43; горе 40; несчастье 39; семья 36; удача 32; хорошо 27; деньги 22; огромное 19; улыбка 19; его не может не быть 15; нет 14; добро 11; близко 10; здоровье 10; солнце 10; улыба 10; жить 9; не в деньгах 9; свет 8; много 8; в семье 8; беда 7; ура 7; вечное 7; дети 7; успех 7; в жизни 6; всегда 6; дом 6; женское 6; свобода 6; семейное 6; смех 6; веселье 6; безграничное 5; будет 5; вместе 5; любить 5; мечта 5; мир 5; наше 5; привалило 5; рядом 5; светлое 5; чувство 5; в деньгах 4; вдвоем 4; людей 4; мимолетное 4; на земле 4; найти 4; это хорошо 4; птица 4; бывает 3; в любви, 3; вдруг 3; далеко 3; девушки 3; должно быть 3; личное 3; не бывает 3; недолговечно 3; одно 3; отпуск 3; полное 3; понимание 3; прекрасно 3; придет 3; сияние 3; спокойствие 3; удовольствие 3; хочу 3 ; человека 3; в доме 3; блаженство 3; это просто 3; happy 2; безгранично 2; благо 2; будущее 2; было 2; быстротечное 2; быть 2; вам 2; вера 2; во всем 2; воздух 2; восторг 2; всем 2; встреча 2; гармония 2; где оно? 2; где-то 2; главное 2; грусть 2; девушка 2; добиваться 2; долгожданное 2; жизни 2; здорово 2; зыбкое 2; любимый 2; людское 2; мало 2; миг 2; мне 2; на двоих 2; надежда 2; не вечно 2; невозможно 2; недостижимо 2; неземное 2; ненастье 2; неожиданное 2; непостоянно 2; он 2; оно есть 2; оно не может не есть 2; отдых 2; отлично 2; песня 2; подарок 2; покой 2; ребенок 2; розовый 2; самое главное 2; сердце 2; сессия 2; смысл 2; смысл жизни 2; состояние 2; судьба 2; счастье 2; улыбки 2; в личной жизни 2; хорошее 2; его нет 2; настоящее 2; человеческое 2 (РАС; СИБАС; САС; ЕВРАС) |

1 036 ( ≈ 61.08 %) |

|

|

Периферия |

1 (отказ); good 1; абсолютное 1; абстрактно 1; бабочка, 1; без меры 1; без слез 1; безбрежное 1; «…» 1 (РАС; СИБАС; САС; ЕВРАС) |

270 ( ≈ 15.91 %) |

Базовые когнитивные категории концепта «Счастье» в русском языковом сознании Basic cognitive categories of the Happiness concept in the Russian language consciousness

лицитарной логики – противостоит как несчастью, так и счастью, – благополучию, удовлетворенности и ориентировано на превышение нормы ожидания блага, переживаемое субъектом как радость» [Воркачёв, 2004, с. 75]. При этом категория счастья – «многомерное интегративное ментальное образование, включающее интеллектуальную общеаксиологическую оценку и оценку эмоциональную в форме радости либо удовлетворения» [Воркачёв, 2004, с. 81]. Эмоция радости – это самый мощный источник энергии и силы, поскольку именно эта эмоция возникает в результате исполнения желания, удовлетворения потребности, достижения цели [Малышева, 2015]. Ср.: Определить это счастье ( радость , которой никто не отнимет от нас... ) (Шмеман А. Д. Дневники. 1973–1983); Именно в этом фильме я увидела свое личное счастье – любовь (Форум: Джейн Остин. 2007–2011).

В категории «принадлежность» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры стало слово есть (195; 61.14 %) в значении ‘существует, имеется, находится в наличии’ (ТСРЯУ). Сочетание иметь счастье в русском языке обозначает формулу вежливости, употребляемую в значении ‘удостоиться чего-л.’ (ТСРЯУ). Ср.: Мы тоже задумались о счастье и вскоре в поисках его оказались на площади Мира. “Счастье есть. Его не может не быть” – странным образом при первом же взгляде не здание мэрии пришли на ум слова Раисы Максимовны (Весенние диалоги // Встреча (Дубна). 2003. 3 мая).

В категории «объект» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является жизнь (45; 25 %). Жизнь , по словам В.А. Туева и А.А. Сусловой, – это энергия, бодрость, полнота духовных и нравственных сил, источник радости, счастья. Жизнь как своего рода мысль и жизненная необходимость имеет смысл для каждого [Туев, Суслова, 2019]. «Искать смысл жизни, свое место в обществе, свое духовное состояние, свое призвание – значит искать истинный путь, который приведет к счастью» [Шандулаева, 2009]. Счастье означает степень, с которой индивид оценивает общее состояние своей жизни как положительное [Veenhoven, 1991]. Е.О. Смолина, характеризуя счастье, приводит мнение И.А. Джида-рьян о том, что в обыденном сознании людей счастье ассоциируется с постоянной, полной и обоснованной удовлетворенностью жизнью и ее условиями [Смолева, 2016, с. 77]. Ср.: Потому что только после лагерей можно почувствовать, какое это счастье – жизнь и воля (Радзинский Э. Наш Декамерон. 1980–1990).

В категории «оценка» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является хорошо (27; 31.03 %). А.Д. Шмелев пишет, что слово счастье в рус- ской культуре может употребляться в следующих случаях: «1) удача и счастье; 2) когда человеку так хорошо, что у него не остается неудовлетворенных желаний» [Шмелев, 2002, с. 175]. В безличном предложении русского языка слово хорошо выполняет функцию сказуемого и выражает значение ‘очень приятно, удачно’. Кроме того, слово счастье в функции сказуемого означает ‘хорошо, удачно, повезло’, что передает особое эмоциональное состояние радости, воодушевления после успешно завершенного дела. Ср.: Конечно, когда Островский пишет “Правда хорошо, а счастье лучше”, то он думает, что счастье хорошо, а правда лучше (Кржижановский С. Д. Пьеса и ее заглавие (1939) // Новое литературное обозрение. 2001. № 52).

В категории «время» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является вечное (7; 12.72 %). Слово вечное в русском языке означает ‘что-то бесконечное во времени, не имеющее ни начала, ни конца’. В то же время слово вечное в русском языке имеет значение ‘вневременное’ (подробнее см.: ТСРЯУ). Ср.: И совершенно счастлив тот, кто умел подарить свою волю другому и стать свободным: это счастье вечное и ему будут вверены свет и утро вселенной (Пришвин М. М. Дневники. 1920).

В категории «состояние» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является свобода (6; 12.5 %). Счастье человека и его свобода в русской культуре тесно связаны, ср.: счастье в свободе (из Посланий Учителя Света), Свободу дайте мне – найду я счастье сам! (Е.А. Баратынский). Для русского менталитета счастье – «в высшей гармонии духа» (Ф.М. Достоевский). Ср.: Недаром в русском языке слово свет звучит как истина , счастье , свобода , как символ любимого существа – это земля, вселенная, это, наконец, люди (Гранин Д. Искатели. 1954).

В категории «действие» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является жить (9; 20.93 %). Ср.: Что такое счастье? Счастье – это жить в Советской стране! А что такое несчастье? (Хайт А. Монологи, миниатюры, воспоминания. 1991–2000).

В категории «характеристика» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является полное (3; 7.31 %). Сочетаемость полное счастье отражено в русской классике: Да! Пришло наконец это время, пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья , все вместе, все разом пришло! (Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные. 1861); Делюсь я с тобою властью, Слуга твоей красоты, За то, что полное счастье , Последнее счастье – ты (Гумилев С. Канцона третья: «Как тихо стало в природе...». 1918). Ср.: А если рядом море и солнце встает каждый день – это уже полное счастье и благополучие (Дорофеев А. Эле-Фантик // Мурзилка. 2003).

В категории «выражение» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является улыбка (3; 7.32 %). Улыбка в русском языке – это ‘внешнее проявление счастливого эмоционального состояния’. Ср.: Мент опустил дубину и повернулся (наконец-то) к нам лицом: на юном лице застыло счастье , улыбка длящейся девственной радости (Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. 1996–1997).

В категории «причина» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является встреча (2; 10.53 %). Г.И. Урбанович строит лексико-семантические поля «судьба, счастье, удача» в русском языке и пишет, что «в поле судьбы, счастья присутствуют модели, которые указывают на способ обретения судьбы [Урбанович, 2007, с. 7]. Ср.: Они приближают окончательную победу, общее счастье, счастье жить опять в родном городе, счастье встречи и совместной, хорошей жизни (Патрунов Ф. Детские письма с двумя штампами цензуры // Наука и жизнь. 2007).

В категории «свет» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является свет (8; 44.44 %). Слово свет в русском языке означает: ‘лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых глазом’. Кроме того, свет – это в переносном значении ‘блеск глаз под влиянием какого-л. чувства, радостное, ясное выражение лица’ (подроб- нее см.: ТСРЯУ). Отсюда вытекает объяснение значения прилагательного светлый – ‘ничем не омраченный; радостный, счастливый’ (ЕНСРЯЕ). Все эти смысловые элементы являются частью эмоционального ‘счастья’, потому что счастливый человек полон света, излучает его, чтобы сделать других счастливее [Мартынова, 2020]. Е.В. Комаров выделяет метафорическую модель концепта «Счастье» в русском языковом сознании: счастье – это свет [Комаров, 2016, с. 68]. По его мнению, счастье как «интенсивное, как правило, кратковременное эмоциональное состояние часто метафорически переосмысливается и уподобляется источнику света, который заставляет сиять и светиться лицо и глаза» [Комаров, 2016, с. 68]. Ср.: И ощутил в себе свет как счастье (Васильева Лариса. Озаренная // Наука и религия. 2011).

В категории «расстояние» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является близко (10; 62.5 %). «Россиянам крайне важны отношения с родными и близкими» [Каюмова, Пе-пельницына, 2016], то есть в русской культуре считается важным, чтобы близкие друг другу люди были счастливы. Вероятно, данную реакцию можно отнести к прецедентному высказыванию А счастье было так возможно , / Так близко ! из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (глава 8, строфа 47, монолог Татьяны). В данном высказывании речь идет о несостоявшемся счастье, о неиспользованных возможностях, которые в настоящий момент уже упущены. При этом в русском языковом сознании в концепте «Счастье» – «в отличие от его западных аналогов – наблюдается ключевой мотив русской языковой картины мира: противопоставление “низкого”, “бытового” и “высокого”, только “высокое” имеет здесь целиком земное содержание и не может пониматься как “горнее”» [Шмелев, 2002, с. 180]. Ср.: Ходили чуть ли не по всему городу, два раза чуть под пули не угодили, а оказалось, что “ счастье так близко , так возможно” (Пантелеев А. И. Ленька Пантелеев. 1938–1952).

В категории «цвет» концепта «Счастье» самой частотной реакцией носителей русской культуры является розовый . В русском языке слово розовый – в переносном значении

‘ничем не омраченный, заключающий в себе только светлое, радостное и приятное’(под-робнее см.: ТСРЯУ). Розовый цвет в русской культуре символизирует удовольствие, радость и счастье [Бочкарев, 2017]. Ср.: Для многих нынешним символом нашего города предстают не роскошные новостройки, а жактовские двухэтажки, крашенные в розовый цвет , очевидно, для придания жизни радостного оттенка (Кириллин А. С собой не возьму // Сибирские огни. 2012).

В категории «животные» концепта «Счастье» наиболее частотна реакция птица (4; 66.67 %). В русском языке слово птица имеет коннотативное значение: ‘человек с точки зрения его общественного положения и значения’ (ср.: птица высокого полета ) (подробнее см.: ТСРЯУ). Как отмечает Г.Ш. Унаро-кова, в синонимический ряд лексемы счастье входит фразеологизм синяя птица [Унароко-ва, 2014, с. 88]. В русской культуре синяя птица понимается как символ счастья, то, что воплощает для кого-либо высшее счастье. Ср.: И уплывет у Нинки из рук синяя птица – счастливая судьба неработающей домохозяйки (Гинзбург Е. С. Крутой маршрут. Часть 1. 1967).

С опорой на методику концептуального анализа Л.О. Чернейко (подробно см.: [Чер-нейко, 1997; 2019; и др.]), на работу [Комаров, 2016] и на основе данных ассоциативного поля лексемы счастье и выделенных базовых когнитивных категорий были определены некоторые метафорические модели (X – ЭТО Y) концепта «Счастье» в русском языковом сознании.

«Счастье – это живое существо». В рамках данной метафоры рассматриваемый концепт мыслится как живое существо, что выражается с помощью глаголов: прийти (счастье пришло), приходить (счастье приходит), уйти (счастье ушло), быть (счастье будет, счастье было), существовать (счастье существует), дать (счастье дано человеку), ждать (счастье ждет), бывать (счастье бывает) и др. Например: Если бы тогда мне сказали, что через несколько дней я буду на совещании вместе с товарищем Сталиным, что я буду сидеть от него так близко, что смогу следить за каждым его жестом, я бы не поверил. Счастье пришло неожиданно (Разумовский Ф. Миражи счастья // Знание – сила. 1998).

«Счастье – это свет». В рамках данной метафоры концепт «Счастье» мыслится как свет, что выражается с помощью следующих слов: свет ( счастье → свет ), светить ( счастье светило ), светлый ( светлое счастье ), сияние ( счастье → сияние ). Например: Ты его спрячь и не трогай, а на новый год он принесет тебе большое светлое счастье ! (Воробьев К. Вот пришел великан. 1971).

«Счастье – это место нахождения (или пространство)». В рамках данной метафоры концепт «Счастье» мыслится как место нахождения, что выражается с помощью следующих слов: дома ( счастье → дома ), гараж ( счастье → гараж ), земля ( счастье → земля ), Питер ( счастье → Питер ), рай ( счастье → рай ). Например: Я вот всех их знаю-люблю, боюсь за них и за рану-мать, и за отца-челку, а в счастье своем никогда не признаюсь » (Некрасова Е. Ложь-молодежь. Повести-близнецы // Волга. 2016).

«Счастье – это объект». В рамках данной метафоры концепт «Счастье» мыслится как объект действия, что выражается с помощью следующих слов: любить ( любить счастье ), жить ( жить в счастье ), искать ( искать счастье ), найти ( найти счастье ), хотеть ( хотеть счастье ), обретать ( обретать счастье ) и др. Например: Он убегает из дома и начинает жизнь, окутанную во лжи, но с определенной целью – вернуть счастье в их дом, и чтобы мама и папа снова были вместе (Форум. Рецензия на фильм «Поймай меня, если сможешь». 2006–2011).

«Счастье – это еда». В рамках данной метафоры концепт «Счастье» мыслится как еда, что выражается с помощью следующих слов: еда ( счастье → еда ), мороженое ( счастье → мороженое ), пиво ( счастье → пиво ), пирог ( счастье → пирог ). Например: Кусай, доходной... да на счастье ! Да кусай, некраденое! (Павлов О. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // Октябрь. 2001).

Заключение

В основе эмотивного концепта «Счастье» лежат сложные культурно насыщенные ког- нитивные признаки, характерные для мировоззрения и миропонимания носителей русской культуры. Применение лексикографического и психолингвистического подходов к изучению эмотивного концепта дало возможность установить глубинную взаимосвязь языка, культуры и (языкового) сознания, а также значимые для русского менталитета смыслы. Предложенный в работе алгоритм лингвистического анализа позволяет раскрыть особую систему представлений носителей того и иного языка, которая лежит в основе содержания эмотивных концептов.

Список литературы Представление о счастье в языковом сознании носителей русской культуры: психолингвистический аспект

- Арутюнова Н. Д., 1990. Теория метафоры. М.: Прогресс. 512 с.

- Балясникова О. В., Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А., Чулкина Н. Л., 2018. Языковое сознание: региональный аспект // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. № 22 (2). С. 232-250.

- Бочкарев А. Е., 2017. О цветовых обозначениях чувств и эмоций в русском языковом сознании // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 4. С. 43-51.

- Вахненко А. П., 2018. Сочетаемость абстрактного существительного «счастье» // Вопросы науки и образования. № 6 (18). С. 93-97.

- Вежбицкая А., 1999. Семантические универсалии и описание языков. М.: Яз. рус. культуры. 776 с.

- Воркачёв С. Г., 2004. Счастье как лингвокультурный концепт. М.: Гнозис. 236 с.

- Воробьев В. В., 1997. Лингвокультурология: теория и методы. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов. 331 с.

- Карасик В. И., 2004. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис. 389 с.

- Карпова Н. С., 2015. Концепт «счастье» в чувашской лингвокультуре // Вестник Чувашского государственного педагогического университета. № 4 (88). С. 41-45.

- Каюмова А. Х., Пепельницына П. А., 2016. Благополучие россиян в 2015 году // Достижения науки и образования. № 11 (12). С. 41-45.

- Колесов В. В., 2002. Философия русского слова. СПб.: Юна. 444 с.

- Комаров Е. В., 2016. Корпусное исследование метафор, объективирующих концепт «счастье» в современном русском языке // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. № 4 (59). С. 65-72.

- Красных В. В., 1998. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? М.: Диалог-МГУ. 350 с.

- Красных В. В., 2001. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М.: Гнозис. 270 с.

- Леонтьев А. А., 1993. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М.: Ин-т языкознания РАН. С. 16-21.

- Ли Цианьхуа, Смирнов И. Б., 2013. Концепт «счастье» в китайских пословицах и поговорках // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Т. 1, № 3. С. 175-185.

- Малышева Н. А., 2015. Лингвокогнитивная специфика эмоциональных концептов «Радость -счастье» // Инновационная наука. . 11-2. С. 236-240.

- Мальчакитова Н. Ю., 2011. Концепт счастье в языковой картине мира эвенков и русских // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. № 10. С. 50-53.

- Мартынова Е. М. 2020. Свето- и цветономинации фелицитарного аспекта существования человека // Вестник Череповецкого государственного университета. № 3 (96). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sveto-i-tsvetonominatsii-felitsitarnogo-aspekta-suschestvovaniya-cheloveka

- Нечаева Е. Ф., 2010. Что говорят о языковом сознании слова-паразиты (на материале русского и французского языков) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 1. С. 98-101.

- Олянич А. В., 2015. Концепт как представление // Поволжский педагогический журнал. № 2 (7). С. 121-129.

- Пименова М. В., 2011. Концептуальные исследования и национальная ментальность // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. № 4. С. 126-132.

- Смолева Е. О., 2016. Факторы счастья и удовлетворенности жизнью населения региона: социологический аспект // Проблемы развития территории. № 6 (86). С.76-93.

- Соловар В. Н., 2016. Вербализация концепта «счастье, удача» в хантыйском языке (на фоне русского и татарского языков) // Вестник угрове-дения. № 3 (26). С. 77-85.

- Степанов Ю. С., 1997. Константы: словарь русской культуры. М.: Яз. рус. культуры. 824 с.

- Тарасов Е. Ф., 2000. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира. М.: Ин-т языкознания РАН. С. 24-32.

- Тарасов Е. Ф., 2014. Пролегомены к теории языкового сознания // Вопросы психолингвистики. № 4 (22). С. 24-35

- Телия В. Н., 1996. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультуроло-гический аспекты. М.: Яз. рус. культуры. 288 с.

- Тимофеева И. Ю., 2020. Концепт «счастье» в русской культуре // Инновационные аспекты развития науки и техники: сб. избр. ст. II Между-нар. науч.-практ. конф. Саратов: Цифровая наука. С. 186-194.

- Туев В. А., Суслова А. А., 2019. Понимание счастья в контексте смысла жизни человека // Вестник Бурятского государственного университета. № 3. С. 28-37.

- Туранина Н. А., Гулик Е. В., 2010. Репрезентанты концепта счастье в прозе Виктории Токаревой // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 6 (50). С. 75-78.

- Унарокова Г. Ш., 2014. Лексико-семантическая организация концепта «Счастье / happiness» в русском и английском языках // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2, Филология и искусствоведение. № 2 (140). С. 86-90.

- Унарокова Р. Б., Унарокова. Г. Ш., 2012. Лингво-культурный концепт «насып / счастье» в адыгейском языке // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2, Филология и искусствоведение. № 3. С. 244-247.

- Урбанович Г. И., 2007. Генетическая характеристика лексико-семантического поля «судьба, счастье, удача» в русском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. 23 с.

- Уфимцева Н. В., 1983. Опыт экспериментального исследования развития словесного значения // Психолингвистические проблемы семантики: сб. науч. ст. / под ред. А. А. Леонтьева, А. М. Шахнарович. М.: Наука. С. 140-180.

- Уфимцева Н. В., 2013. Идеи Ф. Де Соссюра в психолингвистическом прочтении // Вопросы психолингвистики. № 1 (17). С. 44-51.

- Черкашина Е. А., 2016. Концепт «счастье» в русском языке // Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова. № 2. С. 38-43.

- Чернейко Л. О., 1997. Лингвофилософский анализ абстрактного имени. М.: URSS. 319 с.

- Чернейко Л. О., 2019. Понятия «проекция» и «проективный смысл» в терминосистеме когнитивной лингвистики // Критика и семиотика. № 2. С. 158-170.

- Чжан Бин, Янь Кай, 2022. Культурно-национальная специфика семантики слова «счастье» в русском языке: лексикографический аспект // Актуальные вопросы филологии и лингводидактики: моногр. памяти проф. Ф.А. Литвина. Орел: Картуш. С. 127-133.

- Шандулаева А. И., 2009. Неразрывность смысла, счастья и истины жизни // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1, Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. №> 1. C. 20-25.

- Шаховский В. И., 1987. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та. 190 с.

- Шмелев А. Д., 2002. Русская языковая модель мира: материалы к слов. М.: Яз. слав. культуры. 224 с.

- Янь Кай, 2018. Анализ лексических средств выражений эмоций в современном русском языке и в художественных текстах И.А. Бунина (радость, удивление, страх): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. 34 с.

- Янь Кай, Чжан Бин, 2022. Базовые когнитивные категории концепта счастье в русском языковом сознании // Когнитивные исследования языка. Вып. 4 (51). Язык - социальная когниция - коммуникация: материалы XI Междунар. конгр. по когнитив. лингвистике. Тамбов: Державин-ский. С. 835-838.

- Яо Жун, 2019. Концепт счастье в русском и китайском языковых сознаниях // Балтийский гуманитарный журнал. Т. 8, №° 4 (29). С. 312-315.

- Veenhoven R., 1991. Is Happiness Relative? // Social Indicators Research. Vol. 24, №> 1. Р. 1-34.