Представления выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, о системе социального сопровождения в Новосибирске

Автор: Старикова Евгения Анатольевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность представленного исследования обусловлена необходимостью социологического анализа существующих механизмов включения в общество выпускников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. Новосибирск) с возможностью дальнейшего применения полученных результатов в практической деятельности. На основе собранного эмпирического материала о системе социального сопровождения и анализа результатов анкетного опроса выпускников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, автором будет сформирован социально-психологический портрет современного выпускника Центра как представителя определенной социальной группы; будут описаны изменения, происходящие в системе социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Новосибирске в настоящее время, а также разработаны качественные и количественные показатели эффективности социального сопровождения как механизма включения в общество данной социально уязвимой категории населения.

Социальное сопровождение, система социального сопровождения, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, механизм включения в общество, качественные и количественные показатели эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/149141964

IDR: 149141964 | УДК: 364.442:303.621.3 | DOI: 10.24158/tipor.2022.12.14

Текст научной статьи Представления выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, о системе социального сопровождения в Новосибирске

Введение . Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют собой социальную группу, исключенную из общества в силу отсутствия семьи, одна из функций которой и есть включение в общество через процесс социализации. Чем выше в своем развитии поднимаются общество и государство, тем большее внимание они уделяют инклюзии, включая данный принцип в социальную политику и конструируя технологичные и результативные профессиональные и социальные практики. Данная тенденция проявляется в постоянной актуализации вопроса через нормативные акты, программные документы, профессиональную литературу.

Социологи связывают социальную инклюзию с изменением социального статуса человека, при котором изменяются его социальные роли, а затем и социальное поведение: «социальная эксклюзия в большинстве случаев рассматривается как процесс маргинализации, связанный с ограничением доступа к ресурсам и социетальным институтам интеграции посредством вытеснения социальных субъектов и групп на периферию социальной жизни» (Осьмук, Серебрянникова, 2018). При эксклюзии детей наблюдается специфика: дети не социализированы, не развиты в полной мере как личности, в меньшей степени, чем взрослые, защищены. В связи с этим маргинализация происходит очень быстро, равно как и идентификация с усвоением стигмы, а стереотипы запоминаются на самом глубинном психологическом уровне. Таким образом, сироты, подавляющая часть которых - сироты «социальные», поступившие в учреждения интернатного типа не по причине смерти одного или обоих родителей, а вследствие лишения их родительских прав, не просто оторваны от социальных благ. Они вынуждены усваивать социальные роли, связанные с существованием на периферии общества. Наличие значимого взрослого или систематическое вовлечение в общественно полезные практики, предполагающие не только формирование навыков, необходимых для самостоятельной жизни, но и накопление положительного социального опыта, одобряемого обществом, во многом способствуют выбору выпускником Центра наиболее благополучного сценария собственного будущего.

Включение молодых людей с опытом сиротства в социум имеет ряд аспектов: социальноэкономический (возможность устройства на достойно оплачиваемую работу, получение жилья), правовой (возможность реализации своих прав и интересов), социокультурный (получение качественного образования, освоение социальных ролей, проведение досуга). Все эти аспекты входят в содержание подготовки к самостоятельной жизни (Бобылева, 2021) и в полной мере отражают ожидаемые результаты реализации социального сопровождения как механизма включения в общество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Трудно не согласиться, что институт замещающей семьи и вся система работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, уже невозможны без сопровождения, хотя неясно, как его понимают и оценивают специалисты и сами выпускники учреждений общественного воспитания. Можно предположить, что идеальная модель сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, лиц из их числа, в процессе внедрения в российскую систему социальной защиты с начала нового столетия значительно изменилась. И это нормальный процесс, поскольку «в современном обществе можно говорить о достаточно быстрой модификации социальных практик, которые способны воспроизводить взаимоотношения субъектов деятельности, которая всегда аксиологически нагружена. Получается, что любые действия (в том числе и новация) при многократном повторении становятся обыденными, опривыченными (хабитуализа-ция), а нормы, вырабатываемые во взаимодействиях, становятся частью повседневной практики» (Дегтярева, Жданова, 2018). Однако социальное сопровождение в полной мере нельзя назвать устоявшейся профессиональной социальной практикой, так как моделью любой практики служит экономическая деятельность - акт воспроизводства чего-либо. Такая деятельность структурирована и состоит из трех элементов: исходного материала, средств воспроизводства и конечного продукта (Петров, 2005). Применительно к социальному сопровождению в качестве исходного материала выступают мотивы и имеющийся опыт, в качестве средств воспроизводства - система социального сопровождения, а конечного продукта - результаты социального сопровождения.

Если в отношении результата предпринимаемых действий все более-менее понятно, то остальные два элемента являются предметом постоянных дискуссий с позиций как теоретического осмысления, так и практической реализации, применимости и значимости. Наибольший интерес для нас как для исследователей представляет система социального сопровождения, а качественный анализ ее текущего состояния и происходящих изменений возможен только в том случае, если в фокусе внимания исследователей будут все участники: специалисты, реализующие социальное сопровождение, выпускники учреждений общественного воспитания, в отношении которых реализуется сопровождение, а также эксперты - те, кто видит перспективы развития и проблемные зоны. Другими словами, только эмпирические исследования могут дать материал для дальнейшего теоретического осмысления и описания системы сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не только как отдельной социальной группы, но и как представителей определенного социального сообщества.

В научной литературе, особенно в период первого десятилетия ХХI в. социологи активно изучали проблемы и пробелы процесса построения работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (Ярская-Смирнова, 2018; Астоянц, 2006; Слободчиков, 2011 и др.); особенности, характеризующие эту социально-незащищенную категорию населения (Абельбейсов, 2011; Подкопаева, 2013; Меркуль, Волчанская 2021 и др.); реструктуризацию системы и опыт реализации функции сопровождения, жизнеустройства с позиции учреждений, осуществляющих эту деятельность – сначала детских домов, затем центров помощи (Ослон, 2018; Семья, 2021; Шульга, 2018; Н.В. Присяжная, 2012; Заяц, 2015 и др.). За второе десятилетие ХХI века значительное внимание научное сообщество стало уделять вопросам закрепления и расширения правового статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (Матюшева, 2007; Алькова, Альков, 2019; Татаринцева, 2020 и др.), а также более узким направлениям работы с выпускниками интернатных учреждений: аспекты формиро вания навыков самостоятельного проживания (Деева, 2015; Чернова, Шпаковская, 2020 и др.); получение образования в ссузах и вузах (Волкова, 2013; Галаганова, Леванова, 2010; Печенкина, Петров 2017 и др.); трудоустройство и трудовая занятость (Ослон, 2013; Голосова, 2021; Балашова, Сиваков, 2020 и т. д.); обеспечение жильем (Лаврищева, 2019; Сагалаева, 2020; Васильева, Фролова, 2021 и др.). Относительно новыми являются исследования, посвященные компетенциям специалистов, осуществляющих работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (Осипова, 2017; Соколова, 2013; Ахтырский, 2022).

Однако в большей степени обозначенные направления исследований описаны с позиции акторов, осуществляющих эту деятельность. В меньшей степени представлены исследования, которые бы описывали систему работы, основываясь на результатах опроса самих выпускников учреждений общественного воспитания. Именно поэтому особую значимость представляют исследования о результатах работы государственных структур, некоммерческого сектора и бизнеса, а также об имеющихся проблемных зонах с позиции тех, на кого эта деятельность направлена.

Цель данного исследования заключается в анализе и описании представлений выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, о системе социального сопровождения в Новосибирске. На основе полученных результатов настоящего эмпирического исследования (с позиции представителей социального сообщества, в отношении кого осуществляется социальная практика) и ранее проведенного изучения состояния системы социального сопровождения (с позиции субъектов, реализующих исследуемую социальную практику на закрепленной территории) автором будет сформирован социально-психологический портрет современного выпускника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, как представителя определенного социального сообщества; будут описаны изменения, происходящие в системе социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Новосибирске в настоящее время, а также разработаны качественные и количественные показатели эффективности социального сопровождения как механизма включения в общество данной социально уязвимой категории населения.

Методология исследования . В основе методологии исследования лежит институциональный подход, который определяет систему социального сопровождения как совокупность различных социальных институтов, находящихся во взаимоотношениях, фундаментом которых выступают в равной степени закрепленные за всеми участниками общепризнанные и общепринятые нормы и обычаи поведения.

Для проведения данного исследования автором был использован количественный метод сбора данных – анкетный опрос. В качестве респондентов выступали 145 выпускников центров учреждений общественного воспитания города Новосибирска (n = 145), из них 77 человек – выпускники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом», 38 человек – выпускники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина», 30 человек – выпускники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие».

Процедура сбора эмпирических данных осуществлялась в два этапа: первый этап заключался в подготовке и рассылке официального письма-приглашения в адрес Управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства (мэрия города Новосибирска) об оказании содействия в организации и проведении социологического эмпирического исследования (обусловлено типом полузакрытой социальной системы и четким характером взаимоотношений, основанным на иерархической структуре). Второй этап заключался в проведении социологического эмпирического исследования, где наблюдалось сочетание нескольких способов взаимодействия с респондентами – как личное, так и заочное анкетирование.

Результаты исследования. Приобретая статус выпускника учреждения интернатного типа, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неизбежно сталкиваются с рядом проблем. Оценка проблемной ситуации, а также вариант ее решения во многом определя- ются стилем поведения человека в стрессовой ситуации и характером имеющихся в его распоряжении ресурсов; следует отметить, что в данном контексте наибольшее значение имеют не внешние ресурсы (человеческие, финансовые, информационные), а внутренний потенциал самого человека: мотивация на активное, одобряемое обществом поведение, готовность принимать решения и нести за них ответственность, умение выстраивать взаимодействие с людьми и представителями государственных и муниципальных структур. Часто выпускники учреждений общественного воспитания не обладают достаточным внутренним ресурсом, испытывают трудности с выстраиванием доверительных отношений, имеют искаженное восприятие повседневной действительности.

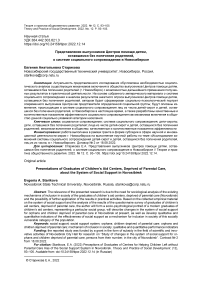

По результатам опроса выпускников центров помощи г. Новосибирска выяснилось, что диапазон проблем, с которыми сталкиваются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, весьма широк: от проблем социально-бытового до социально-трудового характера (рис. 1).

Рисунок 1 – Перечень проблем, с которыми сталкиваются выпускники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после выпуска из учреждения

Практически каждый второй выпускник сталкивается с социально-бытовыми (62 человека из 145) и социально-правовыми проблемами (67 человек из 145), что вполне объяснимо: находясь в интернатном учреждении на полном государственном обеспечении, воспитанники не приобретают навыков ведения хозяйственной деятельности, планирования доходов и расходов. Большинство социально-правовых проблем связано с оформлением документов, их восстановлением; сюда же выпускники отнесли проблемы жилищного характера. Каждый третий выпускник (56 человек из 145) отмечает наличие социально-педагогических проблем: сложности в выборе учебного заведения и направления подготовки; выстраивание диалога с преподавателями и одногруппниками. Интересно, что 25 человек (почти одна шестая часть респондентов) отметили, что не испытывают проблем. Это может говорить о том, что либо у выпускника есть позитивный опыт их решения и, соответственно, закрепление определенного алгоритма действия, и теперь при возникновении сходных ситуаций, он воспринимает их не как проблемы, а как совокупность сложившихся обстоятельств, требующих решения; либо проблемы имеют место, но отрицаются выпускником, что говорит о возможно искаженном восприятии действительности, а также стереотипном мышлении, сводящемся к тому, что «если у меня есть какие-то трудности, значит, я проблемный, не успешный».

В целом подавляющее большинство выпускников интернатных учреждений (120 человек из 145) так или иначе отмечает у себя наличие проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно. Признание имеющейся проблемной ситуации - это только один из первых значимых шагов на пути к самостоятельной жизни. Не менее важно предпринимать действия, направленные на решение самой проблемы, с чем также могут возникнуть сложности, поскольку система, в которой продолжительное время находится ребенок, формирует у него иждивенческую позицию.

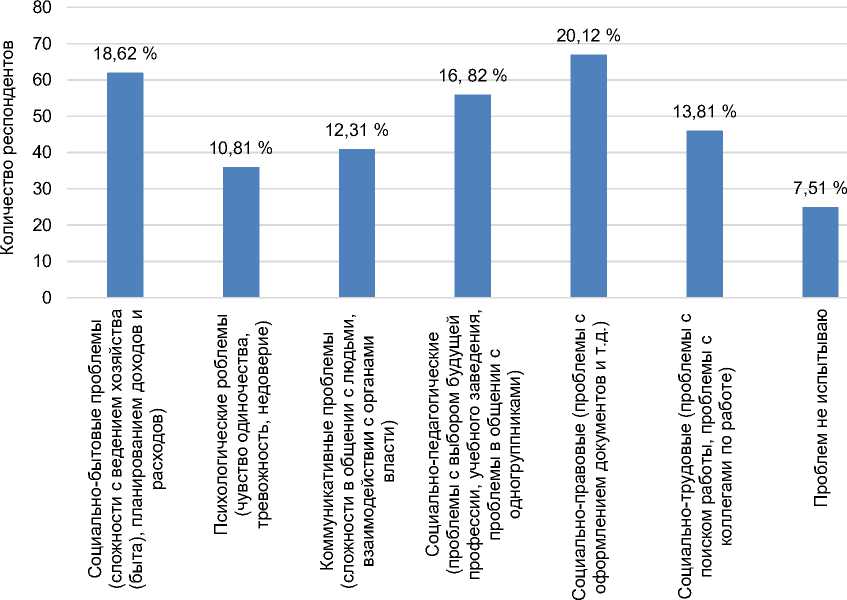

Однако, выпускаясь из учреждения интернатного типа, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в скором времени понимают, что привычная им модель поведения не работает. И здесь важно понимать, каким образом бывшие воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, решают свои проблемы, поэтому на рисунке 2 отображены наиболее эффективные, по мнению выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, способы решения возникающих проблем.

Рисунок 2 – Способы решения проблемных ситуаций, обозначенных выпускниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Более половины респондентов (97 человек из 145) при возникновении проблемной ситуации полагаются на помощь специалистов центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, что также вполне объяснимо – в восприятии воспитанника интернатного учреждения воспитатель/социальный педагог/психолог выступает значимым взрослым, человеком, обладающим всем необходимым для решения проблемы. Важно понимать, что после окончания пребывания в учреждении ключевым субъектом решения проблемы должен являться сам выпускник, а конкретный специалист или группа специалистов только оказывают содействие в ее решении. Стратегически важно, чтобы это понимали все участники процесса сопровождения.

Почти половина опрошенных (65 человек) отметили, что решают проблемы без посторонней помощи, что говорит о некоторой сформированности у выпускников центров интернатного типа ряда навыков, позволяющих в действительности преодолевать трудности самостоятельно (инициативность, изобретательность, критическое мышление, решительность и ориентированность на результат). С позиции функционирования системы социального сопровождения значимым является тот факт, что, оказавшись в сложной ситуации, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не остается с проблемой один на один. Так, помимо специалистов центра (ранее – детского дома), помощь в рамках своих должностных обязанностей оказывают специалисты других учреждений (отметило 33 человека). 46 человек отметили, что при решении проблем они полагаются на помощь значимого человека (родственника или наставника), а 41 человек – на помощь друзей (в зависимости от имеющегося жизненного опыта друзьями могут выступать бывшие воспитанники интернатного учреждения (и не обязательно того, где находился сам выпускник), одногруппники, коллеги по работе и т. д.).

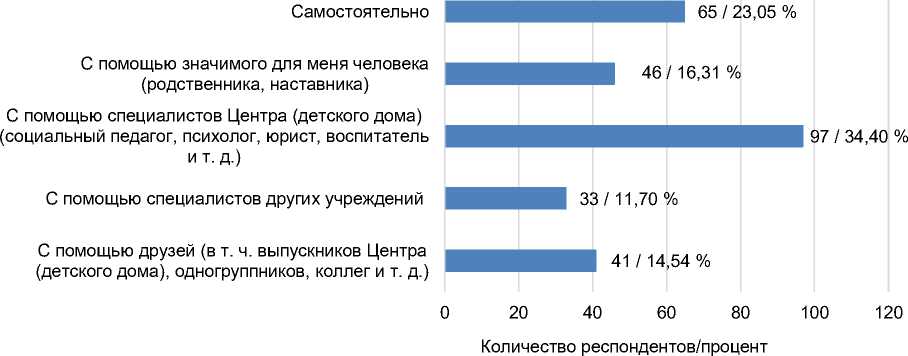

Во многом определяющим фактором, оказывающим влияние на способ решения проблемной ситуации и ориентацию на позитивный исход, является состояние проблемы и характер оказываемой помощи выпускникам центров интернатного типа (рис. 3).

Анализ полученных результатов показал, что в большей мере (92 человека из 145) выпускники интернатных учреждений нуждаются в помощи при решении проблем бытового характера. 77 человек (практически каждый второй респондент) отметили, что им была оказана помощь педагогического и профориентационного характера – информирование об имеющихся в городе учебных заведениях и направлениях подготовки и содействие в подаче документов в выбранное выпускником центра учебное заведение. 107 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами была оказана психологическая помощь и моральная поддержка (43 и 64 человека соответственно), что говорит о выстраивании в некоторой степени доверительных отношений между бывшими воспитанниками и сотрудниками центров учрежде- ний интернатного типа, что приобретает для них особую значимость, так как психологи, социальные педагоги и воспитатели могут объективно посмотреть на сложившуюся ситуацию, помочь выстроить алгоритм действий, снизить стресс или преодолеть его, поддержать и придать уверенности выпускнику при принятии решения. Содействие в оказании финансовой поддержки получили 62 человека, а 44 выпускникам центров была оказана помощь в поиске работы. По характеру оказываемой специалистами помощи, можно предположить, что 121 выпускник интернатного учреждения нацелен на построение образовательной и/или профессиональной траектории (77 и 44 чел. соответственно).

11,52 %; 44

Помощь в решении проблем бытового характера

Психологическая помощь

Моральная поддержка

Финансовая поддержка

Помощь в выборе учебного заведения, подаче документов

Помощь в поиске работы

Рисунок 3 – Характер оказываемой специалистами помощи выпускникам учреждений интернатного типа, процент/количество респондентов

В практической деятельности вне зависимости от населенного пункта, где проживают выпускники государственных учреждений интернатного типа, багажа имеющихся проблем и года выпуска, бывшие воспитанники традиционно обращаются за помощью к специалистам центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Практика обращения лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в центр и взаимодействие со специалистом (группой специалистов) дает возможность выстроить не эпизодичную, а системную работу, повысить вероятность решения возникающих проблем. Переход учреждений социальной сферы, в том числе осуществляющих свою деятельность с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, в русло программно-целевого подхода предполагает оценку деятельности учреждения на основе соотношения достигнутых и плановых показателей. Однако она не является полной без обратной связи и понимания администрацией учреждения того, как в целом сами выпускники оценивают деятельность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей (рис. 4).

Рисунок 4 – Оценка деятельности центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, самими выпускниками после выпуска из учреждения

В целом 87,6 % (127 человек из 145) выпускников интернатных учреждений, оценивают деятельность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, положительно. 18 человек (12,4 %) оценивают работу учреждения негативно.

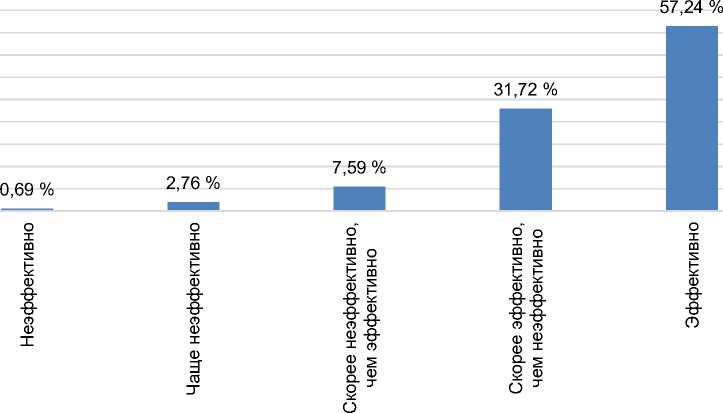

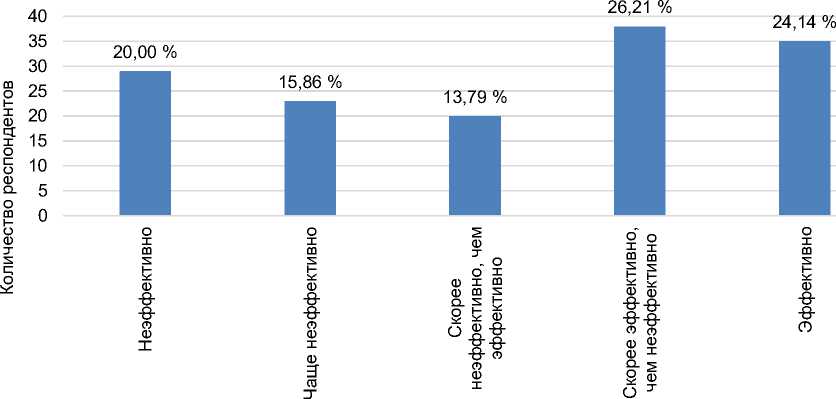

В основе оценки деятельности любого учреждения и программно-целевого подхода лежат два неразрывно связанных социально-экономических показателя: эффективность и результативность. Под эффективностью понимается соответствие между достигнутыми результатами и затраченными на достижение этих результатов ресурсами; результативность – степень фактических результатов от запланированных. В совокупности анализ обозначенных показателей позволяет оценить деятельность и при необходимости скорректировать стратегию развития не только конкретного учреждения, но и системы в целом (в нашем случае системы социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Придерживаясь концепции настоящего исследования в дальнейшем будут представлены результаты оценки эффективности работы учреждений, являющихся субъектами реализации социального сопровождения, самими выпускниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В первую очередь, будет рассмотрен ключевой субъект реализации социального сопровождения – центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (рис. 5).

Рисунок 5 – Оценка выпускниками эффективности работы центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Выпускник интернатного учреждения, основываясь на своем субъективном восприятии, жизненном опыте, нередко дает оценку всему происходящему лишь с одной позиции: «насколько это выгодно для меня и что я получу в конечном счете». Поэтому в основе оценки эффективности работы учреждения (вне зависимости от его принадлежности) лежит результат работы специалистов при обращении к ним за помощью. Таким образом, можно предположить, что с точки зрения выпускника оценка деятельности выстраивается следующим образом: «мне помогли – эффективно работают»; «мне помогли решить проблему частично – работают скорее эффективно, чем не эффективно»; «мне практически не помогли – работают скорее неэффективно, чем эффективно»; наконец, «мне не помогли – работают неэффективно». Судя по данным, представленным на рисунке 5, подавляющее большинство респондентов (89 %, или 129 человек из 145) оценивают деятельность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, эффективно, т. е. положительно; 11 %, или 16 человек от общего числа выпускников, оценивают работу учреждения отрицательно.

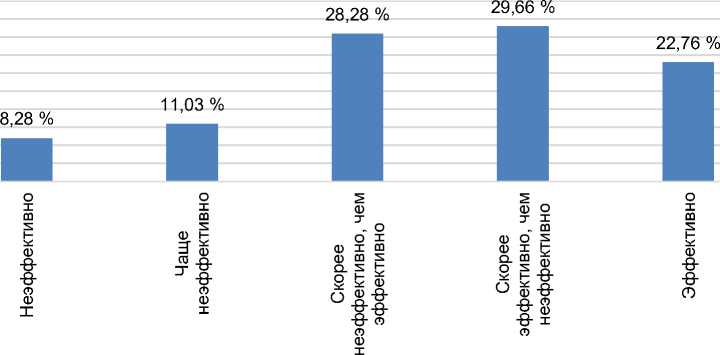

Выпускник центра помощи априори находится в группе риска, поэтому после приобретения статуса «лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» попадает в поле зрения различных учреждений, в том числе учреждений системы социальной защиты (отделы социальной поддержки населения, городские комплексные центры социального обслуживания населения, кризисные центры и т. д.). Взаимодействие выпускника с данными структурами неизбежно, оно происходит на разных этапах его жизни: при получении закрепленного жилья, при оформлении документов, в процессе нахождения в трудной жизненной ситуации и т. д. Поэтому, основываясь на обозначенной выше системе оценивания, на рисунке 6 представлены результаты оценки деятельности учреждений системы социальной защиты.

Рисунок 6 – Оценка выпускниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, эффективности работы учреждений системы социальной защиты

Мнения выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, об эффективности работы учреждений системы социальной защиты разнообразны. Наибольшее число респондентов не смогло дать однозначного ответа об эффективности или неэффективности учреждений, примерно в равной степени давая полярные оценки деятельности специалистов. В частности, почти 30 % (43 человека из 145) оценивают работу скорее эффективно, чем неэффективно, а около 28 % респондентов (41 человек из 145) считают работу специалистов скорее неэффективной, чем эффективной. Однако значительное число респондентов дали однозначную оценку деятельности учреждений социальной защиты – почти 23 % выпускников считают ее результативной для себя, в то время как 8 % выпускников не считают ее таковой.

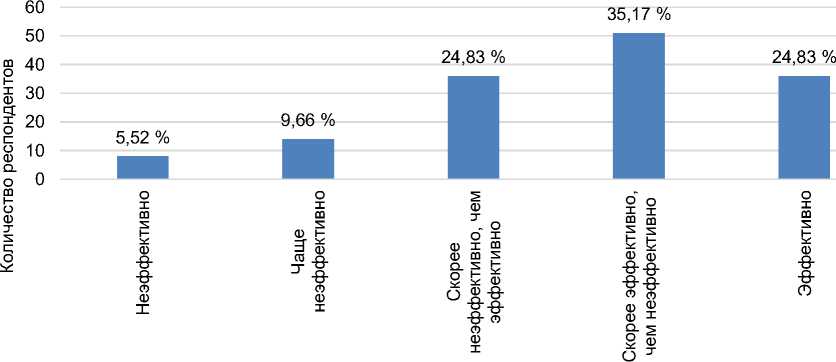

Около 20 % выпускников (77 человек из 145) отметили, что им оказывалась помощь педагогического и профориентационного характера и они рассматривали для себя выстраивание образовательной траектории. Поступая в учреждение среднего профессионального (чаще всего) или высшего образования, выпускник интернатного учреждения сталкивается с новым, непривычным для себя миром – миром студенчества, предполагающим самостоятельную организацию своей жизни. И бывший воспитанник центра попадает в стрессовую ситуацию, с трудом адаптируется к новым условиям жизни, примеряет на себя новую социальную роль. Сопровождение лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапе адаптации и в процессе освоения образовательной программы ссуза или вуза становится неотъемлемым элементом его социализации; рисунок 7 иллюстрирует оценку выпускниками (на основе имеющегося опыта взаимодействия) эффективности работы учреждений системы образования (ссуз, вуз города).

Рисунок 7 – Оценка выпускниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, эффективности работы учреждений системы образования

Более половины опрошенных 60 % (87 человек из 145) оценивают работу ссузов и вузов города в контексте сопровождения как эффективную, однако 40 % выпускников (58 человек из 145) думают иначе. Можно предположить, что причиной такого контраста является наличие или отсутствие у образовательной организации среднего профессионального или высшего образования опыта сопровождения указанной категории студентов.

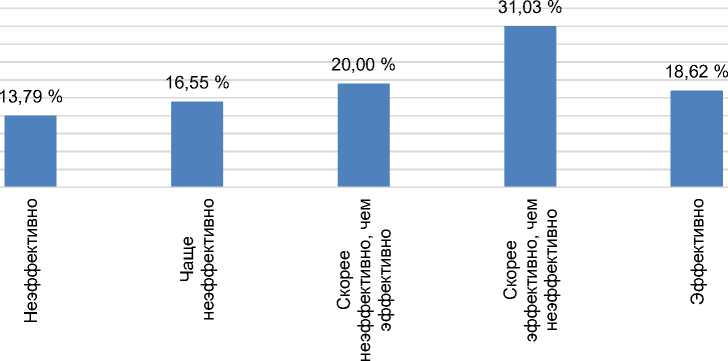

Трудовая занятость выпускника учреждения общественного воспитания (центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей) – один из инструментов социальной инклюзии, обеспечивающий благополучие лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в то же время качественный показатель его стабильного финансового положения, мотивации к труду и степени закрепления определенной социальной роли (в данном случае – работника, члена коллектива), усвоения и принятия общепринятых норм и правил поведения. Основным субъектом, реализующим право на труд, является центр занятости населения, однако он не позиционирует себя как активного участника социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отчасти это может быть связано с тем, что при обращении в данное учреждение лишь некоторые получатели услуг позиционируют себя как выпускника интернатного учреждения. Причин этому может быть несколько: первая (и скорее всего наиболее часто встречающаяся) заключается в том, что в трудовом законодательстве как на федеральном, так и на региональном уровне существуют пробелы: некоторые гарантии и обязанности таких лиц не закреплены. Вторая – сформированная у большинства выпускников иждивенческая позиция. Однако 44 человека из 145 (11,5 %) отметили, что им оказывалась помощь в поиске работы, что подтверждает необходимость рассмотрения центра занятости населения в качестве одного из субъектов социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и его активного включения в этот процесс. Нередко осознанное взаимодействие со структурами, исследующими рынок труда и реализующими меры по занятости населения, происходит у выпускников интернатных учреждений несколько позже их сверстников. Однако не меньший интерес для исследователя представляет оценка деятельности центра занятости населения с позиции выпускника интернатного учреждения (рис. 8).

Рисунок 8 – Оценка выпускниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, эффективности работы центров занятости населения

5 0

Как и в случае с учреждениями системы социальной защиты, оценка деятельности центров занятости населения также неоднозначна. Так, около половины респондентов (49,6 %, или 72 человека из 145) считают ее эффективной и полезной для себя, а 50,4 % (73 человека из 145) придерживаются противоположного мнения. Причина диаметральных точек зрения может быть связана с ситуацией успеха или неуспеха конкретного выпускника. Однако не следует забывать, что, несмотря на довольно низкий уровень притязаний к получаемому образованию и месту работы, процесс закрепления на рабочем месте часто осложняется негативными последствиями нахождения человека в системе учреждений интернатного типа.

Конечно, анализ системы социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был бы неполным без оценки деятельности организаций некоммерческого сектора. Знакомство с деятельностью благотворительных фондов берет свое начало еще в период нахождения будущего выпускника в учреждении интернатного типа. Приобретая статус выпускника, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассматривает благотворительные фонды как полноправный субъект оказания помощи и со всей серьезностью оценивает для себя эффективность осуществляемой фондом деятельности (рис. 9).

Рисунок 9 – Оценка выпускниками центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, эффективности работы некоммерческих организаций

В целом выпускники интернатных учреждений как представители определенного социального сообщества неоднозначно оценивают работу некоммерческого сектора в контексте решения собственных проблем (примерно по 50 % как позитивно, так и негативно). Негативная оценка деятельности конкретной некоммерческой организации может быть связана с неудовлетворением итоговым результатом, эпизодичностью присутствия при решении проблемных ситуаций, а также узкой специализацией организации. Позитивная оценка деятельности некоммерческого сектора напрямую зависит от степени его участия в решения проблем и качества достигнутого результата.

Заключение . Анализ представлений выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, о системе социального сопровождения в Новосибирске показал, что, несмотря на включенность основных субъектов сопровождения в процесс его реализации, существуют проблемные зоны, не позволяющие в полной мере сделать его эффективным. Универсальным инструментом, позволяющим оценить эффективность социального сопровождения на практике, являются ее качественные и количественные показатели, которые по сути являются мерилом достижения поставленной цели. А цель социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается в реализации управленческих решений, способствующих успешному включению указанных лиц в общество. По нашему мнению, к количественным показателям эффективности социального сопровождения следует отнести:

-

– число субъектов, реализующих социальное сопровождение;

-

– объем документов, регламентирующих единый порядок межведомственного взаимодействия по вопросам социального сопровождения;

-

– число методических рекомендаций по реализации социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-

– количество выпускников учреждений интернатного типа, в отношении которых осуществляется социальное сопровождение.

Качественные показатели эффективности социального сопровождения:

-

– увеличение доли выпускников интернатных учреждений, окончивших обучение по программам среднего профессионального или высшего образования;

-

– увеличение доли выпускников интернатных учреждений, трудоустроившихся и закрепившихся на рабочем месте после окончания ссуза или вуза;

-

– снижение риска возникновения вторичного сиротства (в случае, если лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывают своих детей в семье);

-

– снижение доли выпускников, имеющих риск оказаться в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Представленные выше качественные и количественные показатели будут отражать реальную картину эффективности социального сопровождения на конкретной территории (в нашем случае – в Новосибирске), только если, во-первых, доля/количество будут высчитываться от фактического ежегодного количества выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а во-вторых, представленные числовые значения будут отражать прирост или спад в зависимости от изменения социального статуса выпускника в рамках обозначенного диапазона времени, показывая тем самым динамику результативности социального сопровождения.

Список литературы Представления выпускников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, о системе социального сопровождения в Новосибирске

- Абельбейсов В.А. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме: социологический анализ проблемы // Социосфера. 2011. № 1. С. 53-58.

- Алькова М.А., Альков Н.С. Проблемы правового регулирования дополнительных гарантий детей, имеющих специальный правовой статус (на примере механизма предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения) // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19. Вып. 4. С. 454-461. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-4-454-461.

- Астоянц М.С. Дети-сироты: анализ жизненных практик в условиях интернатного учреждения // Социологические исследования. 2006. № 3. С. 54-63.

- Ахтырский А.А. Социально-профессиональное положение педагогических работников сиротских учреждений // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2022. № 2 (6). С. 99-109.

- Балашова Е.Ф., Сиваков О.В. Особенности правового регулирования трудоустройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Гарантии прав ребенка - безопасность детства: сб. мат-лов конф. / отв. ред. А.В. Голышев, Н.М. Ладнушкина. № 3. М., 2020. С. 21-24.

- Бобылева И.А. Готовность воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни: подходы к оценке и организации // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 6. C. 178. https://doi.org/10.17759/pse.2021260614.

- Васильева Е.Ю., Фролова Е.В. Обеспечение жильем детей-сирот: ключевые проблемы и социальные риски // Социальная политика и социология. 2021. Т. 20. № 1 (138). С. 65-73. https://doi.org/10.17922/2071-3665-2021-20-1-65-73.

- Волкова Н.А. Субъекты педагогического сопровождения сирот, обучающихся в учреждениях профессионального образования // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Сер. Гуманитарные науки. Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокенетика. 2013. № 1. С. 129-131.

- Галаганова Л.Е., Леванова А.Е. Особенности процесса профессионального самоопределения выпускников школ-интернатов в профессиональных учебных заведениях // Вестник Кемеровского государственного университета. 2010. № 4 (44). С. 93-99.

- Голосова Н.С. Дополнительные гарантии в сфере труда и занятости детей-сирот и приравненных к ним лиц // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2021. № 4. С. 49-54.

- Дегтярева В.В., Жданова И.В. Сетевой подход к проектированию инклюзивной образовательной среды // Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход. 2018. С. 85.

- Деева Е.В. Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе подготовки к самостоятельной жизни // Вестник ТГУ. 2015. Вып. 9 (149). С.101-107.

- Заяц О.В. О проблемах реформирования системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (региональный аспект) // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 5 (1). С. 208-213.

- Лаврищева О.А. Современные проблемы реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. С. 82-86.

- Матюшева Т.Н. Образовательно-правовой статус детей-сирот в изменениях и дополнениях к Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2007. № 1. С. 89-92.

- Меркуль И.А., Волчанская В.О. Актуальные проблемы социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 6. C. 189-199.

- Осипова Н.В. Сопровождение деятельности педагогических работников по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей // Образование. Карьера. Общество. 2017. № 2 (53). С. 7-10.

- Ослон В.Н., Селенина Е.В. Особенности социально-трудовой адаптации выпускников-сирот на первом рабочем месте // Психическая депривация детей в трудной жизненной ситуации: образовательные технологии профилактики, реабилитации, сопровождения. М., 2013. С. 199-206.

- Ослон В.Н., Селенина Е.В. Технология постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот в процессе получения профессионального образования и при первичном трудоустройстве // Психолого-педагогические исследования. 2018. Т. 10. № 3. С. 70-83. https://doi.org/10.17759/psyedu.2018100307.

- Осьмук Л.А., Серебрянникова О.А. Концепция инклюзивного лифта в отечественном образовании // Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход: сб. ст. М., 2018. С. 22.

- Петров А.В. Социальные практики и взаимодействия: концептуализация понятий // Общество и право. 2005. № 4 (10). С. 46.

- Печенкина Т.И., Петров Е.В. Совершенствование системы социально-профессиональной адаптации студентов в системе среднего профессионального образования // Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики / под ред. О.А. Козыревой. Уфа, 2017. С. 86-128.

- Подкопаева В.А. Подготовка воспитанников учреждений для детей-сирот к самостоятельной жизни // Социальная педагогика. 2013. № 6. С. 49-56.

- Присяжная Н.В. Влияние внесемейной социализации на социальное поведение и специфику постинтернатной адаптации сирот // Социология медицины. 2012. № 1 (20). С. 13-17.

- Сагалаева Е.С. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2020. Т. 7, № 3. С. 83-86. 10.23683/2313-6138-2020-7-3-13.

- Семья Г.В. Сравнительный анализ постинтернатной адаптации выпускников из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей: двадцать лет спустя // Психология и право. 2021. Т. 11. № 4. С. 25-41. https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110403.

- Слободчиков В.И. Детский дом как пространство становления человеческого в человеке // Социальная педагогика. 2011. № 3. С. 5-11.

- Соколова Н.А. Проблемы подготовки кадров для системы социальной защиты и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Вестник ЧГПУ.12.2. 2013. С. 153-161.

- Татаринцева Е. А. Особенности правового статуса лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Социально-юридическая тетрадь. 2020. № 10. С. 90-101.

- Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Переход к взрослой жизни молодых людей, имеющих опыт институциональной заботы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3 (157). С. 94-118.

- Шульга Т.И. Роль значимого взрослого в деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс]: монография. М., 2018. (1 электрон. опт. диск (CD-ROM)).

- Ярская-Смирнова В.Н. Противоречия городского социального времени: дискурсы инклюзии и деинституциализации (постановка проблемы) // Известия Саратовского университета. Новые серии Серия: Социология. Политология. 2018. Т. 18. № 3. С. 242-249. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2018-18-3-242-249.