Предупреждение и профилактика дисграфии как специфического нарушения письма

Бесплатный доступ

В статье изложен теоретический анализ дисграфии. Рассмотрены пять видов дисграфии. Представлена профилактика дисграфии. Даны рекомендации по предупреждению появления дисграфии.

Дисграфия, специфические нарушения письма, профилактика, виды дисграфии, письмо

Короткий адрес: https://sciup.org/140288584

IDR: 140288584

Текст научной статьи Предупреждение и профилактика дисграфии как специфического нарушения письма

Дисграфия - это частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения.

Современное представление о письме основывается на исследованиях таких авторов как П.К. Анохина, Л.С. Выготского, Р.Е. Левиной, А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой, в своих работах они исследуют письмо и связывают его с психическими процессами, происходящими в головном мозге человека. Каждая операция письма связана со структурным компонентами психических процессов [1,2].

Г.А. Каше, Н.А. Никашина, О.Б. Ольхин рассматривают нарушения письма как следствие недоразвития устной речи. Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина рассматривают нарушения письма с недостаточностью фонематического слуха и восприятия.

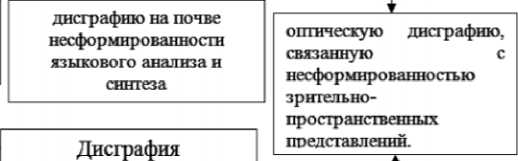

В науке и практике понятие дисграфии определилось и включает различные нарушения в виде следующих форм (рисунок 1).

Рис. 1. Формы дисграфии

Обратимся к рисунку. В нем мы показали пять форм дисграфии. Первая форма - артикуляторно-акустическая форма дисграфии. Суть ее состоит в следующем: пациент, имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь на свое неправильное произношение, фиксирует его на письме. В данном случае он пишет так, как произносит. Это происходит до тех пор, пока не будет исправлено звукопроизношение, в этом случае заниматься коррекцией письма с опорой на проговаривание нельзя.

Вторая форма - акустическая форма дисграфии. Данная форма дисграфии проявляется в замене букв, соответствующих, фонетически близким звукам. В данной форме в устной речи звуки произносятся правильно, но на письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие звонкие - глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.), свистящие - шипящие (С-Ш; З-Ж и т.д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; Ц-С и т.д.). Например «Бар - Пар», «Любит - Лубит».

Третья форма - дисграфия, на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Данная форма наиболее распространена. Для пациента будут характерны следующие ошибки: слова обрываются на половине, перестановка букв и слогов местами, пропуск букв в словах, контоминация когда в одном слове слоги разных слов, повторение букв и (или) слогов в одном слове несколько раз, когда в одном слове много букв - например три «ооо» или «еее», слитное написание предлогов.

Четвертая форма - аграмматическая дисграфия. Она связана с недоразвитием грамматического строя речи. Пациент пишет аграмматично, т.е. как бы вопреки правилам грамматики («классный сумка», «радостный дети»). Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. В основном аграмматическая дисграфия обычно встречается у детей. Она проявляется в неправильном написании окончаний слов. Когда пациент не может согласовать два слова между собой.

Пятая форма - оптическая дисграфия. В её основе лежит недостаточная сформированность зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. Буквы в алфавите состоят из набора одних и тех же элементов: «палочки», «овалы». Если пациент не видит различие между буквами, то это приведет к неправильному их написанию.

Решением проблем дисграфии у детей является ее профилактика. Уже в дошкольном возрасте по целому ряду признаков можно заранее предвидеть у кого из детей проявится дисграфия. В дошкольном возрасте можно говорить о профилактике таких видов дисграфии как акустическая, артикуляторноакустическая, оптическая и дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Тогда как профилактика аграмматической дисграфии возможна еще и в первые два года обучения ребенка в школе, до перехода к морфологическому принципу письма.

Главные разделы работы по предупреждению и устранению предпосылок:

-

- воспитание слуховой дифференциации звуков речи;

-

- устранение звуковых замен в устной речи;

-

- воспитание простейших видов фонематического анализа слов;

-

- развитие оптико-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза;

-

- формирование грамматических систем словоизменения и словообразования;

-

- обогащение словарного запаса.

Профилактическую работу с ребенком чаще всего начинают с воспитания у него слуховой дифференциации заменяемых звуков. Затем правильное произношение заменяемого им звука самими родителями по подражанию и с привлечением логопеда.

Для профилактики артикуляторно-акустической дисграфии недостаточно простой «постановки» звука его полной автоматизации в речи. Работа завершается дифференциацией ранее заменявшегося звука от звука-заменителя, до полного исчезновения смешений данных звуков в устной речи ребенка.

Воспитание простейших видов фонематического анализа слов также является частью профилактической работы. Необходимость овладения ребенком простейшими формами фонематического анализа слов до начала его школьного обучения связана с тем, что членение речевого потока на отдельные составляющие его и фрагменты представляют сложность.

Для профилактики оптической формы необходимо развитие оптикопространственных представлений и зрительного анализа и синтеза. Достаточный уровень развития оптико-пространственных представлений является необходимым условием для усвоения зрительных образов букв и, особенно для дифференциации близких по начертанию букв.

Профилактика аграмматической дисграфии непосредственно связана с возможностью овладения ребенком морфологическим принципом письма. Ребенок должен практически усвоить основные правила словоизменения и словообразования, что выражается в грамматически правильном построении устных высказываний.

Многочисленные расстройства письма свидетельствуют о важности и актуальности проблемы изучения дисграфии, предупреждения, выявления предпосылок еще в дошкольном возрасте, то есть задолго до обучения ребенка грамотности.

Список литературы Предупреждение и профилактика дисграфии как специфического нарушения письма

- Аманатова М.М. Справочник школьного логопеда. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 318 с.

- Ахутина Т.В., Иншакова О.Б. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. - М.: В. Секачев, 2008. - 176 с.

- Безбородова М.А., Безбородова Л.А. Формирование графического навыка письма в начальной школе // Наука и школа. - 2016. - №3 [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-graficheskogo-navyka-pisma-v-nachalnoy-shkole (дата обращения: 08.11.2020).

- Безруких М.М., Крещенко О.Ю. Психофизиологические механизмы формирования навыка письма у детей 6-7 и 9-10 лет // Новые исследования. - 2013. - №4 - С.4-19.