Предупреждение экстремизма в молодежной среде: поиск оптимальной модели

Автор: Коняхин Владимир Павлович, Петровский Антон Владимирович, Батютина Татьяна Юрьевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 10, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме предупреждения экстремизма в молодежной среде. Согласно авторской позиции, система превенции в данной сфере должна базироваться на взаимосвязи, детерминированности и иерархичности различных сдерживающих и нейтрализующих мер общесоциального, принудительно-профилактического, административно-деликтного, уголовно-правового и уголовно-исполнительного характера. Такая система должна представлять собой самоподдерживающий и самовоспроизводящий нормативно-институциональный механизм, где деликвент имеет дело с интегрированным комплексом социальных и юридических норм, повторяющим по нарастающей меры (формы) профилактического и репрессивного принуждения. При этом особое внимание уделено анализу мер уголовно-правового характера за совершение экстремистских преступлений в контексте специфики возраста и мотивационной составляющей их субъектов. По мнению авторов, концептуальной идеей предупреждения экстремизма в молодежной среде должен стать приоритет духовно-нравственного воспитания над карательным воздействием. По итогам исследования предлагается комплексная модель предупреждения экстремизма среди молодежи с учетом ее структурно-функционального наполнения.

Экстремизм, предупреждение, молодежная среда, противодействие, правовая модель, социально-культурное воздействие, принудительно-профилактическое воздействие, наказание, принудительные меры воспитательного воздействия, исправительное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/149137173

IDR: 149137173 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.24158/pep.2021.10.5

Текст научной статьи Предупреждение экстремизма в молодежной среде: поиск оптимальной модели

,

,

Funding: the research was carried out under financial support of the Kuban Science Foundation under Scientific Project No. FNI-GO-20.1/16.

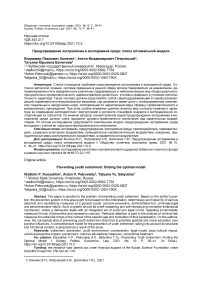

Контент-анализ специальной научной литературы свидетельствует о том, что оптимальная модель предупреждения экстремизма в молодежной среде должна представлять собой симбиоз нормативных правовых средств (административного, уголовного, криминологического, уголовнопроцессуального, уголовно-исполнительного характера) и социально-нормативных механизмов, таких как правовая культура, правосознание, традиции, обычаи, общественное признание нормативных предписаний и установлений. Сущностное содержание такого процесса основывается на взаимосвязи, детерминированности, иерархии применения различных сдерживающих и нейтрализующих мер в порядке возрастания: общесоциальное, принудительно-профилактическое, административно-деликтное, уголовно-правовое, уголовно-исполнительное . Другими словами, система превенции экстремизма должна являть собой самоподдерживающий и само-воспроизводящий нормативно-институциональный механизм, где деликвент имеет дело с интегративным комплексом социальных и юридических норм, повторяющих по нарастающей меры (формы) профилактического и репрессивного принуждения. Предлагаемая авторская модель предупреждения экстремизма в молодежной среде воспроизводится на рисунке 1.

/Исправительное\ /воздействие в ходе/ исполнения наказания

Административно- и уголовноправовое воздействие, выражающееся через индвидуализацию наказания

Социально-культурное воздействие, цель которого - нейтрализация и устранение причин и условий экстермистских правонарушений в быту, трудовых коллективах, обществе, а также удержание граждан в рамках общественно одобряемого поведения

Принудительно-профилактическое воздействие посредством запретов, ограничений, профилактического учета и надзора, прекращения деятельности, применения технических средств и т. д.

Рисунок 1 – Модель институционально-нормативного предупреждения экстремистских преступлений

В рамках социально-культурного воздействия используются такие методы, как правовая пропаганда и просвещение, образовательные программы, морально-нравственные нормы, религиозные установки, корпоративные правила. Благодаря этому создается атмосфера неприятия проявлений экстремизма на бытовом уровне и нейтрализации его причин и условий, поскольку порождается реакция психологического отторжения и готовности в рамках микрогрупп пресекать указанные антиобщественные деяния [1].

Принудительно-профилактическое воздействие реализуется после получения информации о радикальных установках, воззрениях, побуждениях, наклонностях, свойственных индивиду, при наличии высокой вероятности совершения им экстремистских преступлений либо иных правонарушений. Такое воздействие выражается в полицейском и родительском надзоре, профилактических беседах, помещении в специальное образовательное учреждение открытого либо закрытого типа, запрете посещения спортивных мероприятий, ограничении пользования смартфонами, ноутбуками, контролируемом пользовании сетью Интернет. В зарубежных государствах в отношении несовершеннолетних правонарушителей, склонных к радикализму, в настоящее время уже реализуются следующие принудительные профилактические меры: 1) поручительство, предусматривающее принятие обязательств по воспитанию и контролю, за неисполнение которых поручитель привлекается к ответственности; 2) контролируемая свобода; 3) проживание совместно с родственником или образовательной группой; 4) наложение на несовершеннолетнего судом различных образовательных/профессиональных обязанностей, которые будут направлены на воспитание с учетом его предпочтений (интересов) [2].

Административно-правовое и уголовно-правовое воздействие выражается в индивидуализации наказания, т. е. реализуется с учетом особенностей воспитания, поведения, образа жизни, культурных установок, образования, психологического состояния, социальной среды правонарушителя (преступника) до совершения им правонарушения (преступления), наличия ранее совершенных однородных (тождественных) административных правонарушений и обстоятельств совершения антиобщественного деяния. Все отклонения от социальных норм следует документально фиксировать, а затем учитывать при назначении уголовного наказания либо принудительных мер криминологического характера.

Наконец, уголовно-исполнительное воздействие, в свою очередь, обеспечивается при помощи режима и условий содержания, мер поощрения и наказания, социальной реабилитации, что способствует исправлению молодого человека, осужденного за преступление экстремистской направленности. Предупредительная эффективность исполнения уголовного наказания в отношении молодых лиц, совершивших экстремистские преступления, должна базироваться на вариативном подходе, предполагающем дифференциацию (в зависимости от социальной опасности личности) на две большие категории: тех, кто никогда не должен попадать в исправительное учреждение, и тех, кто никогда не должен из него выходить [3, с. 80]. Для первой категории предполагается законодательное обоснование и закрепление таких наказаний, как штраф, обязательные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, принудительные работы и краткосрочное лишение свободы, не превышающее 3 лет. Для преступников, которые относятся ко второй группе, надлежит избирать максимальные либо неограниченные по продолжительности сроки лишения свободы; для экстремистов, представляющих угрозу для государства, – пожизненное лишение свободы.

В свете изложенного важно подчеркнуть, что реализация принципа неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности относится к одному из главных направлений государственной политики в сфере противодействия экстремизму [4]. Данная идея, безусловно, заслуживает поддержки, однако необходимо отметить, что уголовное законодательство предусматривает возможность применения помимо наказания и иных мер воздействия на лиц, совершивших экстремистские преступления. В юридической доктрине под такими мерами подразумевается интегративное понятие, включающее широкий круг правовых последствий совершения общественно опасного деяния [5, с. 308–318]. При этом к несовершеннолетним применяются все основополагающие положения УК РФ, в то время как разделом V данного кодекса предусмотрены специальные правила реализации в отношении названной категории лиц: как «классических» мер (наказание, условно-досрочного освобождения от его отбывания и др.), так и адресованных только им – принудительных мер воспитательного воздействия.

Важной предпосылкой выбора адекватной меры уголовно-правового характера выступает правильная квалификация содеянного. В связи с этим необходимо отметить, что, несмотря на чрезвычайную ценность объекта экстремистских посягательств, уголовная ответственность должна наступать исключительно при наличии всех признаков соответствующего состава преступления. Показателен в этом отношении следующий пример из судебной практики. М. передал другим лицам около 10 экземпляров газеты, в тексте которой содержались фрагменты экстремистского характера. Суд кассационной инстанции указал на то, что в обвинительном заключении отсутствовали фактические обстоятельства, являющиеся неотъемлемой частью события предполагаемого преступления, а именно: не конкретизированы мотивы совершения преступления, не раскрыто содержание действий, предпринятых в целях распространения газеты и доведения ее содержания до сведения иных лиц. Ввиду недоказанности прямого умысла и направленности деяния на возбуждение ненависти или вражды предшествующие приговор и апелляционное постановление были отменены [6]. По поводу значимости учета признаков экстремистского преступления следует акцентировать внимание на том, что судебная практика в настоящее время исходит из дифференцированного подхода (через призму общественной опасности) к юридической оценке действий в сети Интернет. В отношении деяний, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, Пленум Верховного суда РФ предписал учитывать положения ч. 2 ст. 14 УК РФ и исходить из размера и состава аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количества ее просмотров и влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию [7].

Переходя к анализу перечня наказаний, назначаемых несовершеннолетним, следует отметить, что он сокращен ввиду не только прямого установления ч. 1 ст. 88 УК РФ, но и ограничения применения некоторых из них. Несмотря на длительные дискуссии в профессиональном юридическом сообществе, штраф может взыскиваться и с родителей или иных законных представителей с их согласия, что, как представляется, не отвечает целям наказания. Необходимо также особо подчеркнуть, что Пленум Верховного суда РФ указывает на необходимость назначать несовершеннолетнему наказание в виде лишения свободы субсидиарно, т. е. лишь после рассмотрения вопроса об освобождении от уголовной ответственности и признания невозможности исправления конкретного лица без изоляции от общества [8]. В результате на практике часто встречаются случаи, когда суд назначает наказание подростку в большей степени с учетом положений ст. 88, а не исключительно на основе санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Так, при совершении преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 282 УК РФ, в отсутствие оснований для назначения наказания в виде лишения свободы на определенный срок или принудительных работ несовершеннолетний может быть осужден к обязательным работам [9], причем ссылка на ст. 64 УК РФ в данном случае не требуется.

Рассматривая принудительные меры воспитательного воздействия, перечисленные в ч. 2 ст. 90 УК РФ, необходимо прежде всего отметить, что диапазон их применения ограничен категорией преступления (небольшой или средней тяжести) в случае освобождения как от уголовной ответственности, так и от наказания. В целом анализ судебной практики позволяет констатировать наибольшую востребованность данных мер при совершении хищений, а не преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, что во многом обусловлено соотношением общего числа названных посягательств. В качестве иллюстрации их применения можно привести постановление о прекращении уголовного дела в отношении Н., совершившего преступление, предусмотренное в ч. 1 ст. 282 УК РФ. При этом суд в соответствии с ч. 3 ст. 90 УК РФ назначил Н. одновременно две меры: передачу под надзор родителей и ограничение досуга в виде непосещения увеселительных заведений сроком на 6 месяцев [10].

Важно также учитывать то, что при совершении подростком тяжкого преступления и изменении категории последнего (ч. 6 ст. 15 УК РФ) освобождение от уголовной ответственности как с применением принудительных мер воспитательного воздействия, содержащихся в ч. 2 ст. 90 УК РФ, так и на общих основаниях невозможно.

Спецификой с точки зрения правовой природы обладает помещение несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее – СУВУЗТ). Данные учреждения не входят в уголовно-исполнительную систему, и в них могут быть помещены в том числе лица, не подлежащие уголовной ответственности в силу возраста или отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством. Они ориентированы не только на оказание социально-психологической и педагогической помощи, но и на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних [11]. В то же время с долей условности можно констатировать, что СУВУЗТ выполняют и функции уголовно-правового характера, проявляющиеся в режимных моментах пребывания воспитанников. В частности, в локальных нормативных актах учреждений закрепляются правила поведения на построении и в строю; право воспитанника на телефонный звонок раз в неделю; дисциплинарные взыскания, в том числе лишение права выезда по месту жительства в зимний и летний каникулярные периоды или за пределы учреждения для участия в муниципальных мероприятиях [12].

Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ, рассматриваемая разновидность освобождения от наказания может использоваться как принудительная мера воспитательного воздействия сроком до 3 лет при совершении несовершеннолетним тяжкого или средней тяжести преступления и осуждении его к лишению свободы. В контексте настоящего исследования примечательно, что законодатель не ограничил возможность применения данной меры к лицам, совершившим преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности. В частности, ст. 280, ст. 280.1, ст. 280.2, ст. 282, ч. 1, 2 ст. 282.1, ч. 1, 2 ст. 282.2, ст. 282.3 УК РФ, соответствующие заданному критерию категории преступления не представлены в перечне исключений, содержащемся в ч. 5 ст. 92 УК РФ. Вместе с тем при совершении так называемых константных преступлений экстремистской направленности (п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ) [13, с. 17] помещение несовершеннолетних в СУВУЗТ не практикуется.

Следует обратить внимание на то, что применение рассматриваемой меры воспитательного воздействия в ряде случаев блокируется иными уголовно-правовыми предписаниями. В частности, как следует из ч. 2 ст. 92 УК РФ, обязательным условием данного вида освобождения от наказания выступает предшествующее его назначение, причем обязательно в виде лишения свободы [14, с. 21–22]. С учетом ч. 6 ст. 88 УК РФ несовершеннолетнему, впервые совершившему в возрасте до 16 лет экстремистское преступление средней тяжести, суд просто не сможет назначить наказание в виде лишения свободы и должен будет определить иной вид наказания. Соответственно, вопрос о помещении данного несовершеннолетнего в СУВУЗТ вообще не подлежит рассмотрению, хотя такая мера могла бы быть эффективной.

Несколько иначе выглядит ситуация совершения впервые тяжкого преступления (например, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ) лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Если суд, руководствуясь ч. 6 ст. 15 УК РФ, придет к выводу об изменении категории преступления, то вновь назначение наказания в виде лишения свободы в силу ч. 6 ст. 88 УК РФ не представляется возможным. С одной стороны, неприменение освобождения от наказания с помещением в СУВУЗТ в данном случае можно в определенной степени признать оправданным с точки зрения общественной опасности совершенного преступления. С другой стороны, названные лица оказываются в неравном положении в сравнении с несовершеннолетними, которым на основании уголовного закона за тяжкое преступление будет назначено наказание в виде лишения свободы, а значит, в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ может быть и применено освобождение от наказания.

Представляется, что дальнейшее совершенствование системы мер уголовно-правового характера, применяемых к лицам в возрасте 14–29 лет, должно осуществляться с учетом специфики экстремистских посягательств, выражающихся в формировании у молодых людей установок нетерпимости к отдельным социальным группам. Поэтому государственное реагирование должно быть направлено в большей степени на духовно-нравственное воспитание, а не на карательное воздействие.

В заключение, говоря об индивидуально-исправительном воздействии на осужденного в процессе исполнения уголовного наказания, можно констатировать, что оно определяется следующими средствами: общественно полезным трудом, профессионально-технической подготовкой, общеобразовательным обучением, индивидуальной воспитательной работой, применением мер поощрения и взыскания, технических средств контроля [15, с. 40–42; 16, с. 64–66]. Разумеется, использование перечисленных средств должно осуществляться с учетом специфики совершенного экстремистского преступления и личности осужденного. Применяя указанные средства, необходимо помнить о том, что экстремисты отличаются фанатичностью и устойчивостью воззрений, способны распространять свои взгляды в любой социальной среде, трудно перевоспитываемы тюремными условиями [17, с. 226–229]. По справедливому мнению А.И. Гурова, начало XX в. породило одну из самых опасных категорий осужденных – «профессиональных революционеров», или «политкаторжан», отличавшихся устоявшимися антисоветскими установками и неоднократно нарушавшими режим [18, с. 91]. Исходя из этого, наиболее оптимальным выходом из создавшейся ситуации будет применение со стороны администрации учреждений, исполняющих уголовное наказание, мер медицинского характера, связанных с улучшением психического состояния осужденных за экстремистские преступления; использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, в том числе в целях получения необходимой информации о поведении экстремистов, отбывающих наказание (ч. 1 ст. 60 УИК РФ); осуществление оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предупреждение распространения экстремистских взглядов в среде осужденных (ч. 1 ст. 84 УИК РФ); применение институтов социальной адаптации и профилактического надзора в отношении отбывших наказание.

На наш взгляд, только при соблюдении комплексного и всестороннего подхода к реализации предлагаемой модели предупреждения экстремизма в молодежной среде можно достичь в этой сфере максимального и стабильного эффекта.

Список литературы Предупреждение экстремизма в молодежной среде: поиск оптимальной модели

- Aiello E., Puigvert L., Schubert T. Preventing Violent Radicalization of Youth through Dialogic Evidence-Based Policies // International Sociology. 2018. Vol. 33, no. 4. P. 435–453. https://doi.org/10.1177/0268580918775882 ; Sjøen M.M., Jore S.H. Preventing Extremism through Education: Exploring Impacts and Implications of Counter-Radicalisation Efforts // Journal of Beliefs & Values. 2019. Vol. 40, no. 3. P. 269–283. https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1600134.

- Koruth S.T. Engaging Youths in Counter-Violent Extremism (CVE) Initiatives // Learning from Violent Extremist Attacks: Behavioural Sciences Insights for Practitioners and Policymakers / ed. by M. Khader et al. Singapore, 2019. P. 221–236 ; Haval A. Youth De-Radicalization: A Canadian Framework // Journal for Deradicalization. 2017. Vol. 12. P. 119–168.

- Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. 374 с.

- Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 // Официальный сайт Президента России. 2020. URL: http://krem-lin.ru/acts/bank/45555 (дата обращения: 11.10.2021).

- Российское уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.П. Коняхина; д-ра юрид. наук, проф. М.Л. Прохоровой. М., 2014. 559 с.

- Постановление Краснодарского краевого суда № 44У-63/2015 от 22 апр. 2015 г. по делу № 44У-63/2015 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://clck.ru/Y8wjC (дата обращения: 11.10.2021).

- О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного суда РФ № 11 от 28 июня 2011 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс».

- О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 1 февр. 2011 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Постановление Краснодарского краевого суда № 4У-1097/2016 от 22 апр. 2016 г. по делу № 4У-1097/2016 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://clck.ru/Y8vmZ (дата обращения: 11.10.2021).

- Постановление Советского районного суда г. Тамбова № 1-256/13 1-256/2013 от 10 окт. 2013 г. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://clck.ru/Y8wh4 (дата обращения: 11.10.2021).

- Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Федер. закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. Доступ из справ.-информ. портала «Гарант».

- Локальные акты [Электронный ресурс] // Официальный сайт государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразовательной школы Краснодарского края. 2021. URL: http://spec-shkola.com/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/lokalnye-normativnye-akty (дата обращения: 11.10.2021).

- Бешукова З.М. Механизм уголовно-правового противодействия экстремистской деятельности: содержание, структура, основные направления оптимизации : дис. … д-ра юрид. наук. Грозный, 2020. 632 с.

- Пудовочкин Ю.Е. Освобождение несовершеннолетнего от уголовного наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа // Уголовное право. 2021. № 3 (127). С. 17–33.

- Громов В.Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 1 (11). С. 39–43.

- Кияйкин Д.В., Озерский С.В. О правовых, организационных и технических проблемах предупреждения (профилактики) совершения повторных преступлений осужденными без изоляции от общества (по материалам аналитической информации уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России) // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 1 (32). С. 63–69.

- Ломброзо Ч. Анархисты // Преступный человек / пер. Н.С. Житкова. М., 2005. С. 223–312.

- Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. 301 с.