Предупреждение ошибок в речи радиоведущего

Автор: Шматко Н.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 1-1 (1), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются причины речевых ошибок гродненских региональных СМИ и влияние такого рода нарушений на восприятие медиатекста. Описывается эксперимент, в ходе которого была изучена лингвистическая и психологическая природа отклонений от языковых норм. На основе полученных результатов автор попытался разработать рекомендации по совершенствованию речевого поведения ведущих. Знакомство начинающих и практикующих журналистов (в особенности радиоведущих, дикторов и ди-джеев) с результатами данной работы поможет им понять специфику радиовещания, точнее определить для себя функциональные задачи, направленные на достижение положительного творческого результата, а так же не допускать в практической деятельности ошибок и неточностей.

Радио, адресант, адресат, интерактив, региональные программы, речевые ошибки, культура речи, языковая норма

Короткий адрес: https://sciup.org/170183951

IDR: 170183951

Текст научной статьи Предупреждение ошибок в речи радиоведущего

В речи радиоведущих нередко встречаются ошибки, которые традиционно называют речевыми, - они предполагают любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Возникновение ошибок и неточностей в речи радиоведущих является возможным, в том числе из-за отсутствия конкретной рекомендательной литературы, призванной минимизировать, а затем и устранить употребление дефектных речевых моделей. Чтобы предотвратить появление речевых ошибок в радиоэфире, необходимо, с одной стороны, знать их лингвистическую и психологическую природу, а с другой - вырабатывать у будущих журналистов своего рода иммунитет к речевым ошибкам. Задача педагогов - предупреждать ошибки и прививать культуру речи, но важно, чтобы делалось это увлекательно, нестандартно. Мышление у молодого поколения называют «клиповым». Иначе говоря, внимание на одном материале удерживается не более пяти-десяти минут, а информация без визуального ряда усваивается с трудом. Вот почему так важно, чтобы при подготовке журналистов была возможность использовать проектор и устройства вывода звука. Чтобы учащиеся «закалялись» и вырабатывали «антитела» против речевых ошибок, на семинарах в качестве примеров логично прослушивать тексты (из современной региональной журналистской практики), где есть нарушения языковых норм или качеств речи.

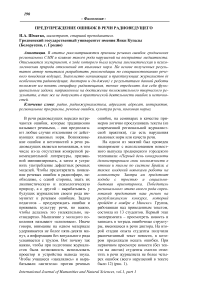

На одном из занятий был проведен эксперимент с использованием новостного выпуска гродненского городского телеканала: «Первый день конкурсанты демонстрировали свои возможности в чтении и письме по системе Брайля, а также владений навыками работы на компьютере. Завтра им предстоит ходьба с тростью и социальнобытовая ориентировка. Победитель регионального этапа своего рода соревнований представит наш регион на республиканском конкурсе, который пройдёт в ноябре в Минске». Группа, работавшая над приведенным текстом, состояла из 13 студентов. Первый этап эксперимента - просмотреть новость и записать в тетрадь ошибочные структуры, имеющиеся в речи диктора. На второй стадии опыта студенты получили распечатанный текст новости, в котором продолжали искать ошибки. При первичном просмотре новости (без текста на листах) студенты смогли отметить в речи журналиста не более четырех ошибок (всего нарушений в тексте было 12) (рис. 1).

Рис. 1. Количество обнаруженных ошибок при первичном просмотре новости

После повторного воспроизведения новости аудитория дополнила список замечаний, однако по-прежнему были названы не все речевые дефекты. Отметим, на первом этапе эксперимента студенты записали такие ошибки:

первый день конкурсанты демонстрировали – редукция согласного звука из-за нечеткой артикуляции журналиста и высокой скорости речевого потока;

социально-бытовая ориентировка -ошибка в употреблении паронимов «ориентирование - ориентировка»;

сделать это смогут те, кто не смогут в основной день - лексический повтор (ошибочного употребления с местоимением кто глагола во множественном числе не отметил ни один).

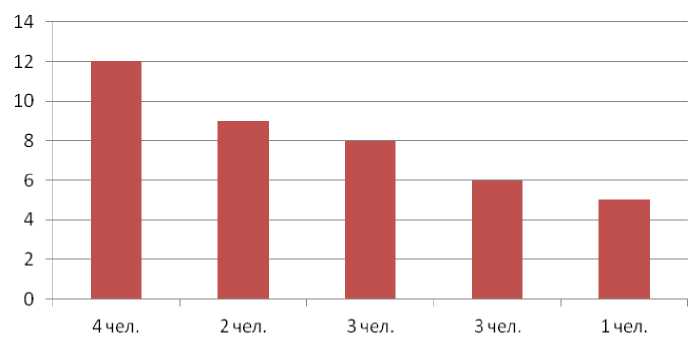

Когда перед глазами студентов появилась распечатка текста, они смогли найти и назвать большую часть речевых ошибок. Четыре человека заметили все 12 ошибок, двое - 9 случаев отклонения от языковых норм, остальные зафиксировали 5-8 ошибок. Данные анализа приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Количество обнаруженных ошибок при анализе распечатки текста

Студенты зафиксировали такие нарушения языковых норм: нагромождение родительного падежа (руководителем компьютерного кружка центра дневного пребывания инвалидов), двусмысленность из-за неправильного использования местоимения (^принимают участие 20 человек из разных уголков Гродненщины. 17 из них полностью незрячие), неверное согла- сование падежей (демонстрировали свои возможности в чтении и письме по системе Брайля, а также владений навыками работы), лексический повтор (победитель регионального этапа соревнований представит наш регион). Однако ребята не посчитали нарушением речи лексический повтор в предложении «Победитель регионального этапа… соревнований представит наш ре- гион…», не увидели плеоназма во фразе «Все участники получили какие-то памятные сувениры». Эксперимент позволил выявить «белые пятна» в знаниях студентов, понять, какие вопросы и темы нужно изучить более детально.

Большинство слушателей и зрителей замечает ошибки в речи ведущих, но существуют факторы, не позволяющие выявлять все нарушения. Так, визуальная информация перетягивает внимание на себя, а большая скорость речи ведущих не позволяет адекватно воспринимать аудиовизуальную информацию. Из-за сильной редукции звуков (вплоть до их полного выпадения, как в приведенном примере) некоторые слова остаются непонятными, что способно приводить к двусмысленности. Несмотря на то, что тексты региональных новостей являются подготовленными (то есть, в отличие от программ прямого эфира, могут быть отредактированы и переписаны), в речи ведущих часто встречаются синтаксические, лексические и фонетические ошибки. Причем к орфоэпическим ошибкам аудитория готова относить только акцентологические (средства - средства, договоры -договóры), а нарушение произносительных норм из-за «дзеканья», «рэка-нья», «чэканья» в качестве ошибки не отмечается. Логических и фактических ошибок ведущих слушатели в большинстве случаев также не замечают.

В качестве домашнего задания студентам было предложено отыскать и выписать ошибки из текстов известных песен и рекламных роликов. Приятной неожиданностью стало то, что на некоторых ребят «вакцина» подействовала настолько сильно, что студенты стали искать нарушения дополнительно в «бегущей строке» на региональном телеканале и в наружной рекламе. Так, выяснилось, что салон «Свадебные букеты» предлагает скидку постоянным клиентам, а новый «телеканал будет вещаться на чистоте 562 МГц». В первом случае отсутствие логики приводит к комическому эффекту, а во втором примере есть сразу две речевые ошибки. Взамен «будет вещаться» следовало сказать «будет транслироваться» (или «вещать»), а вместо чистоты канала следовало говорить о его частоте.

Большое количество речевых ошибок учащиеся нашли в текстах современных поп-исполнителей. Например, текст песни «Заметает» группы «Градусы» нарушает такие качества речи, как ясность, содержательность, точность, чистота, логичность. « Заметает снегом без конца, самому пока не верится» - не верится во что? Мысль не окончена, нарушена логика построения предложения. « То замерзли, то опять вода, и нет встреч без повода» - из контекста неясно, кто замерз и почему «опять вода», отсутствует ясность и точность.

Другой музыкальный коллектив, группа «Звери», поет: «Так прикольно на танцполе, и народ смешного пола ловит ритмы в сотни киловатт» . Студенты задают вопрос: если есть только два пола (мужской и женский), то какой из них «смешной», и почему? Очевидно, что такая речь не может быть точной, логичной и ясной.

Студенты заметили тавтологию и логическую ошибку в известной песне «Тату» (« Я продолжаю простые движенья, ты продолжаешь мои продолженья »), логические ошибки в хитах «Братьев Гримм» (« Хлопай ресницами – и взлетай! ») и Гарика Сукачёва (« Пять минут на любовь – это триста секунд, чтобы только сказать твое имя »). Популярная певица Ани Лорак исполняет: « Я тобою живу, сердце не может моё остыть, без тебя не могу, только с тобою рядом быть ». Учащиеся отметили в её тексте фактическую ошибку (все мы знаем, что сердце становится холодным лишь в одном случае) и нарушение логики построения фразы, синтаксический облик которой также далек от оптимального.

В популярной песне о рюмке на столе слышим: «Пусть глаза мои молчат. Молча смотрят на луну. Если кто поймает взгляд, поторопится назад, сам не знаю, почему». Студенты без труда смогли найти в тексте Григория Лепса лексический повтор и логическую ошибку. В хите «Самый лучший день» учащиеся разглядели фактическую ошибку: «А мы согласно законам природы все вгрызаемся в мир, будто рыба-пила». Дело в том, что рацион рыбы-пилы составляют животные, обитающие на дне; хищник выковыривает их своим «рылом», как лопатой, то есть не вгрызается, а скорее, закапывается, зарывается. Кроме этого, студенты обратили внимание на заглавие композиции, ведь «самый лучший» – это плеоназм (лучший, самый хороший – превосходная степень) [1].

Результаты проведенного эксперимента не совсем объективны, потому что студентам была дана так называемая установка на ошибку, а в повсе- дневности вряд ли слушатели заостряют внимание на «ляпах» и неточностях в композициях и программах. Практической ценностью описанного опыта можно считать то, что на основе полученных результатов мы попытались разработать рекомендации по совершенствованию речевого поведения ведущих.

-

1. Медиаперсоны должны избегать неоправданного многословия, отно-

- ситься внимательнее к правилам построения предложений, уметь отбирать слова для формирования фраз и текстов. Редактирование и вычитка текстов перед трансляцией позволит сделать речь более грамотной, логичной и разнообразной.

-

2. Многие фразы в рассмотренных записях однообразны, то есть одинако-

- во (с точки зрения синтаксиса и лексики) построены предложения. Телеканал «Наш город+» всегда использует одни и те же речеэтикетные формы («Уважаемые абоненты!», «Уважаемые гроднен-цы»), а телепрограмма «Гродно+» почти в каждом новостном сюжете использует речевой штамп: «стартовало голосование», «стартует акция», «стартовал конкурс с песни о родине». Дикторам следует избегать неоправданного повтора слов в рамках небольшого контекста и однотипности при построении предложений. Начинающему журналисту предстоит постоянно увеличивать словарный запас и развивать синтаксический строй речи.

-

3. Журналистам важно учитывать сложность механизма речепорождения, уделять особое внимание артикуляции. Перед эфиром следует выполнять уп-

- ражнения по артикуляции, а также разминку для расслабления мышц лица и тела. Телерадиожурналистам рекомендуется улучшать «уровень слухового самоконтроля» [2]: исправлять допущенные ошибки, избегать оговорок и звуков, нарушающих чистоту речи. Паузы между фразами и словами необходимы, чтобы слушатель мог понять и осмыслить полученную информацию. Лучше сделать паузу, чем загрязнять

речь звуками типа «ммм», «эм», «ааа».

Если начинающие журналисты усвоят эти рекомендации, будут следовать языковым нормам, а также выработают навык «использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения» [3], то есть будут «филологически здоровы» и смогут транслировать качественный медиа-продукт.

Список литературы Предупреждение ошибок в речи радиоведущего

- Матийченко Ю.В. Звоним русисту / Ю.В. Матийченко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - С. 142.

- Бадмаев Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - С. 124.

- Скворцов Л. И. Культура русской речи: словарь-справочник. - М.: Академия, 2003. - С. 119.