Предварительные исследования ледника из наугольных палат усадьбы А.Д. Меншикова (анатомия и состояние сохранности мокрой археологической древесины)

Автор: Степанова А.В., Васильева Н.А., Шмелев К.В., Широкова Н.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В июле 2019 г. во время проведения реставрационных работ в здании Первого кадетского корпуса (бывшей усадьбы А.Д. Меншикова) обнаружены фрагменты двух различающихся по сохранности конструкций – погреба и ледника, датируемых первой половиной XVIII в. Ледник представляет собой традиционную для Северо-Западного региона России постройку и является редким по сохранности деревянным архитектурным объектом для Санкт-Петербурга этого времени. В целях подготовки конструкции к демонтажу и планирования ее дальнейшей реставрации проведены предварительные исследования, включающие определение породы, степени влажности и плотности древесины, ее общего состояния сохранности, а также природы биологических заражений. Обнаружено, что в конструкции использованы детали от других архитектурных построек и, вероятно, кораблей и барж. Части ледника выполнены преимущественно из сосны, только одна – из ели. Большая часть конструкции ледника влагонасыщена, по количеству влаги детали относятся в основном к I степени сохранности, четыре образца – ко II–IV степеням сохранности, присутствуют признаки бактериальных и грибных повреждений. По результатам проведенных исследований выработан план дальнейших работ, способствующих сохранению уникального исторического архитектурного объекта. В дальнейшем предполагается экспозиция ледника в музейном пространстве Первого кадетского корпуса.

Ледник, традиционная постройка, Дворец А.Д. Меншикова, мокрое археологическое дерево, анатомия древесины, сосна, ель, консервация

Короткий адрес: https://sciup.org/170193943

IDR: 170193943

Текст научной статьи Предварительные исследования ледника из наугольных палат усадьбы А.Д. Меншикова (анатомия и состояние сохранности мокрой археологической древесины)

Датировка конструкций – первая половина XVIII в. – определена по описи бывшей резиденции А.Д. Меншикова 1734–1735 гг.2 Погреб и ледник располагались в двух соседних помещениях, расположенных в подвале бывших Наугольных палат западного крыла Дворца Меншикова, и были раскрыты при демонтаже засыпки пола.

От первой конструкции сохранился нижний венец сруба и отдельные доски разного размера. Его габариты по внешнему контуру конструкции составляли 4,0×4,15 м. Верх бревен располагался на отметках +0,540 – +0,590 по БСВ (Балтийская система высот).

Второй объект оказался более сохранным по количеству деталей (выполнена предварительная публикация объекта3) ( ил. 1 ). Он представлял собой нижнюю часть конструкции ледника – два нижних венца сруба (первоначальное количество венцов неизвестно), внутри был встроен короб из досок и дощатый пол, уложенный по лагам. В середине северо-западной части пола расположен люк, с небольшой ямой (глубиной до 0,29 м от уровня пола) для стока талой воды. Размеры сруба по внешнему контуру 3,7×4,2 м, диаметр венцов около 200 мм, толщина досок пола – 50–70 мм, толщина досок короба – 20–24 мм. Верх бревен сруба зафиксирован на отметках +0,540 – +0,420. Доски пола были уложены с небольшим уклоном в сторону люка и находились на отметках +0,190 – +0,270 по БСВ.

Ил. 1.

Общий вид ледника начала XVIII века из Наугольных палат усадьбы А.Д. Меншикова

Подвал, где был обнаружен ледник, представляет собой темное, прохладное помещение (средняя t +15℃). Грунт состоит из смеси глины, песка и супеси, рН грунта 9,4 (Измерение проведено с помощью прибора измерения температуры и рН « Hanna »). Конструкция располагалась на глубине 1,2 м от уровня современного пола, нижний венец и доски пола постоянно находились в воде. Сохранность древесины обеспечена близким уровнем грунтовых вод и ограниченным доступом кислорода.

При первом (в августе 2019 г.) визуальном обследовании конструкции ледника на месте обнаружения его древесина была относительно равномерной по влажности, цвету и в целом по сохранности. Биологические заражения визуально не наблюдались. Влажность древесины верхнего венца во время осмотра на месте была зафиксирована с помощью прибора ”Hydro Condtrol“ и составила 86 %. В лабораторных условиях была проведена оценка состояния сохранности взятых образцов древесины от верхнего венца по таким физическим показателям как влагонасыщенность (W, %) и плотность (p, г/см3). На тот момент они составляли W0 – 207 – 308 %, p0 – 0,27 – 0,36 г/см3.

Спустя год нахождения этой конструкции in situ , при осмотре в июне 2020 г., стало очевидно, что состояние сохранности несколько изменилось – оно стало неравномерным для различных деталей. В первую очередь, это сказалось на неравномерной степени влажности. Бревна верхнего венца, расположенные в воздушной среде, подверглись большему разрушению, чем лежащие внизу, под ними. Произошли утраты верхнего слоя древесины верхних венцов, наблюдались многочисленные продольные и поперечные трещины, появились подвижные фрагменты. В связи с начавшейся усушкой поверхности, появилась градация цвета – от светлого к темному. На некоторых деталях зафиксированы потеки цемента. Местами на поверхности двух бревен образовался «пушистый» налет белого цвета с пятнами бежевого цвета, что указывало на начало биологического заражения. Доски короба, стоящие на ребре в мокром грунте, частично находились в воздушной среде, но в целом сохраняли влажность. Фрагменты некоторых досок короба обрушились на пол, вероятно, под собственной тяжестью после насыщения водой.

Поверхность мокрых деталей (доски пола, короба, нижние венцы) была темная и мягкая на ощупь. В некоторых случаях при касании к древесине наблюдался выход воды к поверхности.

На нескольких деталях ледника зафиксировано наличие металлических (железо. – Исследование проводилось в Отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа методом рентгенофлюоресцентного анализа, аналитик К.С. Чугунова; Заключение экспертизы № 2815 от 08.10.2020) включений, как правило, гвоздей. Они сильно корродированы, часть из них фрагментирована. Продукты коррозии окрашивают древесину, разрушают ее, создают условия для фрагментации деревянных частей. Возможно, что обломки некоторых гвоздей остаются в толще древесины, в связи с чем их извлечение не представляется возможным.

За прошедший год археологами, архитекторами и реставраторами были выполнены обмеры, наблюдения за состоянием древесины и ее периодическая антисептическая обработка. Были изготовлены ванны для временного хранения и установлены в подготовленные для этого помещения, изготовлены приспособления для переноса деталей в соответствии с их размерами, подобраны материалы для упаковки.

В конце июля 2020 г. силами археологов ледник был демонтирован и перемещен в ванны с водой для временного хранения и подготовки к консервации. После разборки ледника на составляющие части стало очевидно, что при его строительстве были использованы детали от других деревянных конструкций – архитектурных построек и предположительно, кораблей и барж. Так, например, большинство досок пола (Л. ДП-10) соотносимы с палубной 2-дюймовой доской (board – по английской класси-фикации4), в них сохраняются многочисленные остатки железных гвоздей и деревянных нагелей, а также отверстия от них. На одной лаге (Л. Л-3) по всей длине вырезан глубокий (до 40 мм) орнамент в виде волны. В засыпке ямы под люком обнаружена медная монета, достоинством 2 копейки, рубежа XVIII–XIX вв., что свидетельствует об эксплуатации ледника не менее 100 лет.

Во время проведения демонтажа конструкции ледника были отобраны пробы от различных деталей для проведения более детального исследования на определение степени сохранности, анатомии древесины и биологических заражений. В данной публикации мы приводим результаты исследования нескольких образцов. Исследования на наличие и определения природы биологических заражений находятся в процессе, по их результатам планируется отдельная публикация.

Анатомия древесины

В настоящей статье приводятся результаты исследования древесины четырех образцов, взятых от бревен погреба и десяти (трех бревен, двух лаг, двух досок пола, доски короба, нагеля от доски пола, кола) – от ледника. Изготовление и описание препаратов производилось по общепринятой методике5. Все исследованные образцы представляют собой древесины хвойных пород.

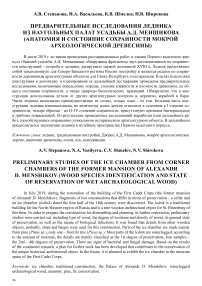

Древесина 1. ель Picea sp. ( ил. 2 ).

Границы слоев прироста отчетливые, переход от ранней древесины к поздней постепенный или резкий. Смоляные ходы встречаются, главным образом, в поздней древесине, клетки эпителия с утолщенными стенками. Осевые трахеиды ранней древесины на поперечном срезе угловатые, 35–45 µm в диаметре, с тонкими (3.0–4.0 µm) стенками. Спиральных утолщений нет. Поры осевых трахеид преимущественно однорядные, изредка двурядные, крупные (20–25µm), с выраженным гладким торусом. Аксиальная паренхима отсутствует. Лучи однорядные, гетерогенные, до 20 клеток в высоту. Поры полей перекреста пицеоидные, поперечные стенки лучевых трахеид гладкие или волнистые, наружные границы окаймления пор лучевых трахеид зубчатые.

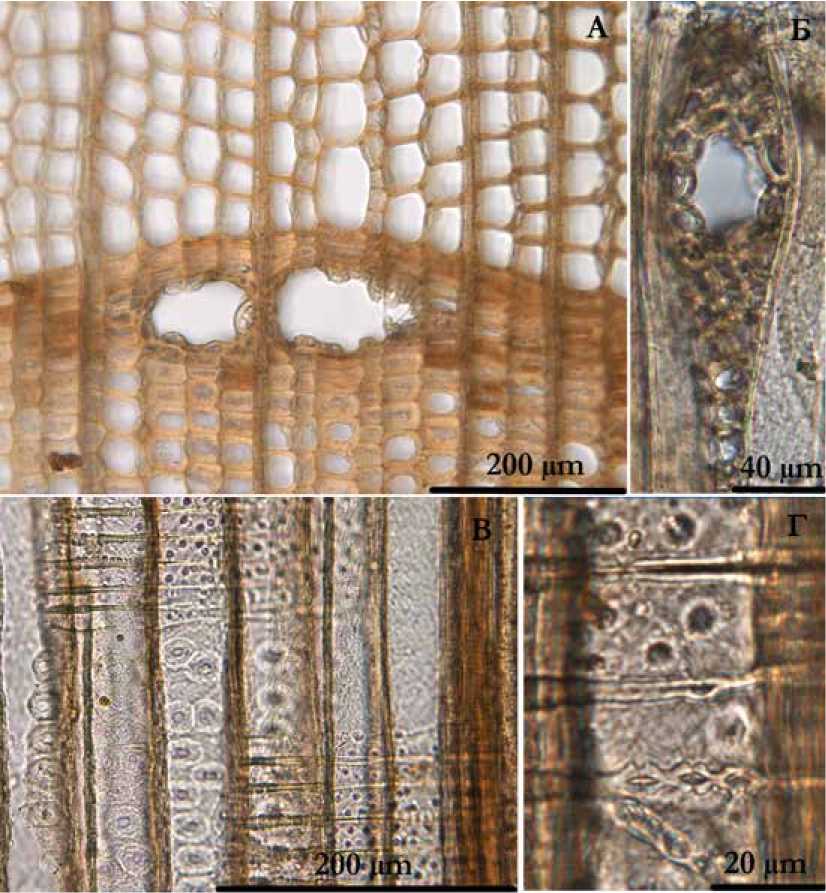

Древесина 2. сосна Pinus sp . ( ил. 3 ).

Границы слоев прироста отчетливые, переход от ранней древесины к поздней резкий. Смоляные ходы встречаются, главным образом, в поздней древесине, клетки эпителия тонкостенные. Осевые трахеиды ранней древесины на поперечном срезе угловатые, 15–20 µm в диаметре, с тонкими (1.5–3.0 µm) стенками. Спиральных утолщений нет. Поры осевых трахеид однорядные небольшие (15–20 µm), с выраженным гладким торусом. Аксиальная паренхима отсутствует. Лучи однорядные, гетерогенные, до 15 клеток в высоту. Поры полей перекреста оконцевые, поперечные стенки лучевых трахеид с хорошо выраженными зубцами.

.-•A

Ил. 2.

Древесина ели ( Picea ), доска ДП-10: А – два вертикальных смоляных хода в поздней древесине и отчетливая граница слоя прироста, поперечный срез; Б – тангентальный срез с радиальным смоляным ходом в луче; В – радиальный срез с частично двурядным расположением пор осевых трахеид, гетерогенными лучами и пицеоидными порами полей перекреста; Г – зубчатые границы окаймления пор лучевых трахеид, радиальный срез. Фотографии сделаны с помощью микроскопа Olympus BX51

Ил. 3.

Древесина сосны (Pinus), лага с резьбой Л-3: А – поперечный срез с отчетливой границей слоя прироста, резким переходом от ранней древесины к поздней и двумя вертикальными смоляными ходами; Б – оконцевыми порами полей перекреста, зубчатыми лучевыми трахеидами, биологические поражения в клетках луча и осевых трахеидах, наблюдаются гифы грибов, радиальный срез. Фотографии сделаны с помощью микроскопа Olympus BX51

Степень сохранности мокрой археологической древесины по оценке физических характеристик

Необходимым этапом консервации является оценка состояния сохранности обнаруженных археологических объектов. Для определения степени сохранности мокрой археологической древесины в музейной реставрационной практике принято сравнивать физические характеристики археологической древесины с теми же характеристиками здоровой древесины той же породы6. Степень сохранности мокрых археологических деревянных находок оценивается по количеству содержащейся в ней воды7, а также по уменьшению плотности археологической древесины по сравнению со здоровой древесиной той же породы8.

В данной работе приводятся результаты исследования физических характеристик образцов мокрого археологического дерева, отобранных от четырех бревен погреба (П. О.1, П.1. О.2, П.1. О.3, П.1. О.4), от двух бревен ледника (Л. Б1/0, Л. Б5/1), от одной лаги (Л. Л-3) и одной доски пола (Л. ДП-10). От каждой детали бралось по три образца.

Они были зарисованы, взвешены, измерены в исходном состоянии, в воздушно-сухом состоянии после высыхания до постоянной массы в комнатных условиях в абсолютно сухом состоянии после высушивания в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре +103±2℃ ; и в мокром состоянии после повторного вымачивания образцов в воде. Образцы изучались по следующим параметрам: 1. Содержание воды (W, %); 2. Плотность мокрой древесины (ρw, г/см3); 3. Плотность воздушно-сухой древесины (при t=20±20℃) (ρвс , г/см3); 4. Плотность абсолютно сухой древесины (ρо, г/см3); 5. Пористость древес. и. ны (П, %); 6. Объемная усушка древесины (β, %). Показатели параметров высчитывались по известным формулам9. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования физических характеристик образцов древесины погреба и ледника

|

№ образца |

Вид древесины |

s £ |

8 £ |

s Ph |

Ph |

Ph° |

x® у ex У У « а н " ® ^ У |

ca. |

в |

Степень деградации |

|

|

© G © |

© В у |

||||||||||

|

П.О1. |

Сосна ( Pinus sp. ) |

82,4 |

0,66 |

0,63 |

0,39 |

28,6 |

12 |

40 |

III |

II |

|

|

П. О2. |

Сосна ( Pinus sp. ) |

160 |

213 |

0,7 |

0,5 |

0,42 |

23 |

34 |

38 |

III |

II |

|

П. О3. |

Сосна ( Pinus sp. ) |

79,4 |

151 |

0,54 |

0,53 |

0,48 |

12 |

38 |

34 |

III |

I |

|

П.О4. |

Сосна ( Pinus sp. ) |

78,6 |

0,52 |

0,4 |

0,4 |

26,7 |

27 |

39 |

III |

II |

|

|

Л.Б-1/0 |

Сосна ( Pinus sp. ) |

503 |

568 |

1 |

0,4 |

0,3 |

45 |

46 |

46 |

I |

III |

|

Л.Б-5/1 |

Сосна ( Pinus sp. ) |

587 |

682,4 |

0,8 |

0,7 |

0,4 |

26,7 |

84 |

39 |

I |

II |

|

Л. Л-3 |

Сосна ( Pinus sp. ) |

600 |

887,5 |

0,6 |

0,5 |

0,4 |

26,7 |

76 |

39 |

I |

II |

|

Л. ДП-10 |

Ель ( Picea sp. ) |

300 |

800 |

0,3 |

0,16 |

0,08 |

83,2 |

54 |

61 |

II |

IV |

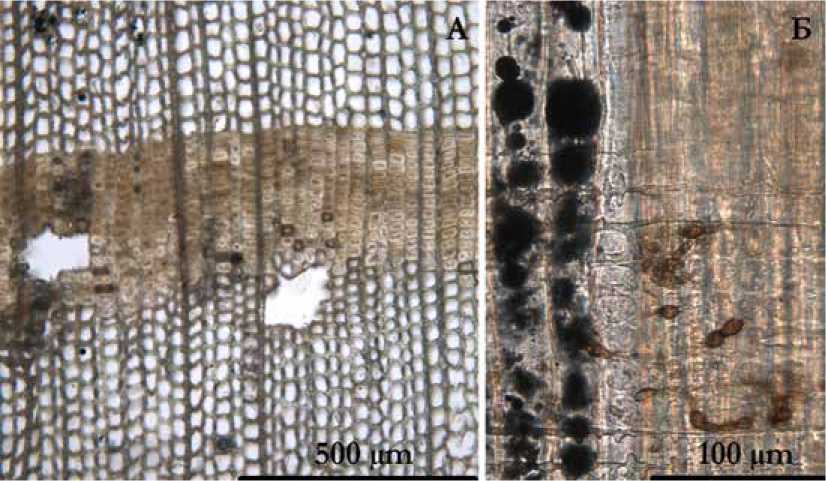

При осмотре состояния сохранности мокрых образцов древесины с обеих конструкций с помощью стереомикроскопа Zeiss Stemi 2000-C и на микроскопе Olympus BX51 были выявлены частички грунтовых загрязнений; на нескольких образцах замечены мелкие (длиной до 1 мм), бесцветные насекомые отряда Коллембола, или Ногохвостки (Collembolla10), семейство Onychiuridae (ил. 4). Волокна древесины были набухшими, местами деформированы, некоторые из них лежали на поверхности свободно, удерживаясь только влагой. При крупном увеличении срезов мокрой древесины видно, что стенки некоторых клеток разорваны, частично утрачены. На ради- альном срезе местами есть скопления темных пятен, как внутри полости клеток, так и в самой стенке, что, вероятно, является следствием бактериальной активности, кроме того наблюдаются гифы грибов (ил. 3). На высушенных образцах фиксируется сильная деформация стенок, усушка клеток, слабое сцепление между волокнами.

Ил. 4 .

Образец древесины конструкции ледника: видны частички грунтовых загрязнений и мелкие бесцветные насекомые отряда Коллембола, или Ногохвостки ( Collembol-la ), семейство Onychiuri-dae. Волокна древесины набухшие, местами деформированы, поломаны. Фотография сделана с помощью стереомикроскопа Zeiss Stemi 2000-C.

Общее заключение

Древесина деталей погреба светлая, достаточно прочная, показала незначительные усадки. Большинство образцов относится к III степени сохранности по количеству влаги и II степени сохранности по уменьшению плотности древесины. В общем, сохранность можно назвать удовлетворительной. Детали этой конструкции послужили образцами для проведения дендрохронологического исследования и экспериментальной работы.

Древесина деталей ледника темная, мягкая, образцы значительно усели при сушке. Большинство образцов относится к I степени сохранности по количеству влаги, два образца – ко II степени и по одному образцу к III и IV степени сохранности по уменьшению плотности древесины. В целом сохранность можно охарактеризовать как неудовлетворительная.

Влияние биологической среды, пребывание нескольких деталей в воздушной среде, в целом воздействие перепадов влажности и температур в течение года способствовали ухудшению структуры древесного волокна, утрате механической прочности. Большая часть конструкции ледника влагонасыщена. Объект нуждается в проведении консервации.

Сохранение ледника имеет исключительное значение. Эта конструкция является архитектурным объектом бытового назначения времени Петра I, уникальной для археологии Санкт-Петербурга сохранности. В незамысловатой форме ледника отражена самобытность и традиционность материальной культуры жителей СевероЗападного региона, которая незаметно и органично существовала в архитектуре привилегированных построек.

Список литературы Предварительные исследования ледника из наугольных палат усадьбы А.Д. Меншикова (анатомия и состояние сохранности мокрой археологической древесины)

- Сыщиков А.Д. Лексика крестьянского деревянного строительства: Материалы к словарю. СПб. : Филологич. фак. СПбГУ, 2006. С. 151, 152.

- Андреева Е.А. Петербургская резиденция А.Д. Меншикова в первой трети XVIII века: описание палат, хором и сада. СПб. : Историческая иллюстрация, 2013. С. 187.

- Shmelev C., Shirokova N., Vasilyeva N. Early 18th century ice-chamber discovered in St.Petersburg // ICOM-CC Archaeological Materials & Sites. Newsletter No. 3, August 2020. P. 3–5.

- Coad J. The Royal Dockyards, 1690–1850: Architecture and Engineering Works of the Sailing Navy. Aldershot, Hants, England; Brookfield, Vt., USA : Scolar Pr; 1st (scarce) ed., 1989. 399 p.

- Яценко-Хмелевский А.А. О сновы и м етоды а натомического и сследования древесины. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. – 337 с.; IAWA Committee. IAWA list of microscopic features for soft-wood identification. IAWA J 25, 2004. P. 1–70; Чавчавадзе Е.С. Древесина хвойных: Морфологические особенности, диагностическое значение. Л. : Наука, 1979. – 190 c.

- Федосеева Т.С., Гордюшина В.И. Материалы для реставрации экспонатов из дерева // Реставрационные материалы: курс лекций. М. : Индрик, 2016. С. 148–190.

- Florian M-L E. Scope and history of archaeological wood // In Archaeological Wood; Rowell R. et al.; Advances in Chemistry; American Chemical Society: Washington, D.C. 1989, 32 p.; Hamilton D.L. Basic methods of conserving underwater archaeological material culture. Nautical Archaeology program, Department of Antropology Texas A&M University. Prepared in partnership with the U.S. Department of Defense Legacy Resource Management Program. Wash., D.C., 1997. – 154 p.

- Вихров Ю.В., Казанская С.Ю. Опыт консервирования деградированной древесины // Музееведение и охрана памятников. Реставрация и консервация музейных ценностей. Науч. реф. сб. Вып. 6. / Информ. центр по проблемам культуры и искусства. М., 1983. С. 17–21.

- Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. М. : Лесная промышленность, 1989. – 296 с.; Кубло Э.К. и др. Изучение свойств археологической древесины и проблемы консервации / Э.К. Кубло, Л.Л. Леонтьев, М.И. Колосова, Л.В. Кокуца // Археологические вести № 12. 2005. С. 160–171.

- Исследование проведено в Лаборатории биологического контроля и защиты Государственного Эрмитажа, энтомолог, с. н. с. И.А. Калинина. Авторы выражают признательность и благодарность заведующей ЛБКиЗ Ольге Львовне Смоляницкой за проведение консультаций.