Предварительные итоги геофизических исследований курганного могильника Бугры

Автор: Чемякина М.А., Дядьков П.Г., Манштейн А.К., Позднякова О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521369

IDR: 14521369

Текст статьи Предварительные итоги геофизических исследований курганного могильника Бугры

Памятник скифо-сакского времени Бугры расположен в окрестностях с. Бугры Рубцовского района Алтайского края, на границе между Алейской степью и северо-западными предгорьями Алтая. В 2006 г. курганы № 1, 4 были выбраны в качестве объектов для совместных исследований сотрудниками Алтайского госуниверситета и Государственного Эрмитажа. Размеры кургана № 1 – 111,7×89,4 м, кургана № 4 – 43,1×49,1 м. Высота 3,85 м и 2,7 м соответственно. С целью получения дополнительных сведений о внутреннем устройстве насыпей и особенностях прилегающей к ним территории, в мае 2007 г. на памятнике были произведены геофизические работы [Тишкин, Чугунов и др., 2007, с. 215-220]. Помимо прикладных задач, изыскания были нацелены на продолжение работ по поиску оптимальных сочетаний геофизических методик и аппаратурно-программных комплексов для эффективного распознавания структуры различных видов археологических объектов в условиях разнообразных природно-климатических зон.

Геофизические исследования реализовывались приборами и методами, которые неоднократно использовались при изучении различных типов археологических памятников Западной Сибири, Алтая и Монголии [Дядьков, Молодин и др., 2005, с. 304–309; Молодин, Чемякина и др., 2006, с. 434 – 439; Эпов, Молодин и др., 2006, с. 76 – 91]. Разработанная совместным коллективом авторов комплексная археолого-геофизическая методика прекрасно зарекомендовала себя и была неоднократно проверена широкомасштабными археологическими раскопками. Характеристика приборов, принцип их действия, а также основные методы и подходы нашли отражение в целом ряде публикаций [Молодин, Парцингер и др., 2004; Молодин, Чемякина и др., 2004, с. 372 – 377].

В комплекс методов вошли: высокоточная магнитометрия (квантовый магнитометр-градиентометр G-858 производства фирмы “Geometrics”, США), малоглубинное частотное электромагнитное зондирование (аппаратурно-программный комплекс ЭМС, разработка Института геофизики СО РАН). В ходе полевых геофизических исследований с целью устране- ния помех, вызванных присутствием в грунте современных предметов из черного металла, использовался металлоискатель Крот-2.

Кроме этого, в районе расположения курганов были выполнены каппаметрические измерения магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород с помощью портативного полевого каппаметра МП-01. Средние значения магнитной восприимчивости для почвенного слоя составили 0.0016 единиц СИ, а для подстилающего этот слой суглинка – 0.0012 единиц СИ. Таким образом, было установлено, что наблюдающаяся разница магнитных свойств может являться источником возникновения магнитных аномалий, обусловленных гумусным заполнением археологических объектов, впущенных в материковый слой, либо выраженных рельефно насыпей.

Геофизическая разметка памятника производилась согласно тахеометрическому плану с привязкой к единым реперам. Комплексирование геофизической аппаратуры о суще ствляло сь исходя из анализа особенностей природно-географического расположения и предполагаемого характера изучаемых объектов, а также степени антропогенного воздействия (распашка, техногенные нарушения насыпей, грабительские раскопки).

Магнитометрическим картированием на кургане № 1 была исследована площадь 17400 м², на кургане № 4 – 6400 м². Геоэлектрическое картирование курганов составило 20800 и 6400 м² соответственно. Магнитометрические измерения проводились параллельными профилями по линиям юг-север через 1-2 м. Сигналы по профилю при непрерывном движении оператора регистрировались через 0,1 м. При выполнении съемки использовался метод вертикального градиента. Геоэлектрические измерения производились по сетке с шагом 2 м. В каждой точке измерения производились по 14 частотам.

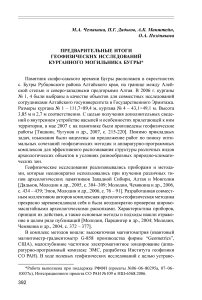

По итогам магнитометрических измерений кургана №1 построена магнитограмма, на которой прослежена практически полная конфигурация рва (рис. 1). Наличие рва подтверждается и археологическими данными (раскопки К.В. Чугунова). Можно предположить наличие проходов с северной и южной сторон. С западной стороны ров частично распахан, с восточной – прорезан траншеей водопровода. Последнее обстоятельство создавало негативные условия для магнитной съемки, «забивая» свои фоном значительную часть восточной половины кургана. Две округлых контрастных аномалии диаметром около 10 м в южной части кургана вызваны современными крупными железными предметами. По внутреннему периметру рва, с южной и юго-западной сторон прослеживается отрицательная аномалия со значениями до -5 нТл. Результаты раскопок показали, что ее происхождение связано с материковым выкидом из рва.

В центре кургана выделяется округлая область с положительными значениями до 10 нТл. Грабительские ямы в этой зоне показаны однородным черным цветом. Между центральной аномалией и рвом наблюдается коль-

Рис. 1. Бугры. Курган №1. Магнитограмма.

цевая структура со значениями до 10 нТл, которая отстоит от внешнего рва на расстояние около 8 м. С границами этой области совпадает насыпь, фиксируемая визуально. Вероятно, появление этой структуры связано со смывами с насыпи гумусированного грунта.

По результатам малоглубинного частотного электромагнитного зондирования построено 14 геоэлектрических карт. В центре участка на средних и высоких частотах хорошо прослеживаются очертания насыпи кургана. На всех частотах проявился линейный проводящий объект, пролегающий с севера на юг и соответствующий металлическому трубопроводу, который был зафиксирован и магнитометрией. На низких частотах, соответствующих наибольшей глубинности исследования, это единственный ярко выраженный объект. Благодаря использованию аппаратуры ЭМС, менее зависимой от влияния черного металла, появилась возможность предпо- ложить наличие дромоса в восточной части кургана. Объект повышенной электропроводности в юго-западном углу участка приходится на пашню и, возможно, вызван минеральными удобрениями, поскольку следы черного металла в этой области на магнитной карте не проявились.

Одной из основных задач геофизического обследования кургана № 4 было проверить наличие, либо отсутствие рва, который не просматривался на распаханном поле. По результатам магнитометрии, в 6-8 м за пределами курганной насыпи была выявлена кольцевая структура с положительными магнитными значениями от 2 до 5 нТл. Границы этой аномалии нечеткие, прерывистые. В ходе археологических раскопок юго-восточного сектора кургана, осуществленных летом 2007 г. [Тишкин, 2007], было установлено, что происхождение этой аномалии связано с последствиями опахивания пол курганной насыпи.

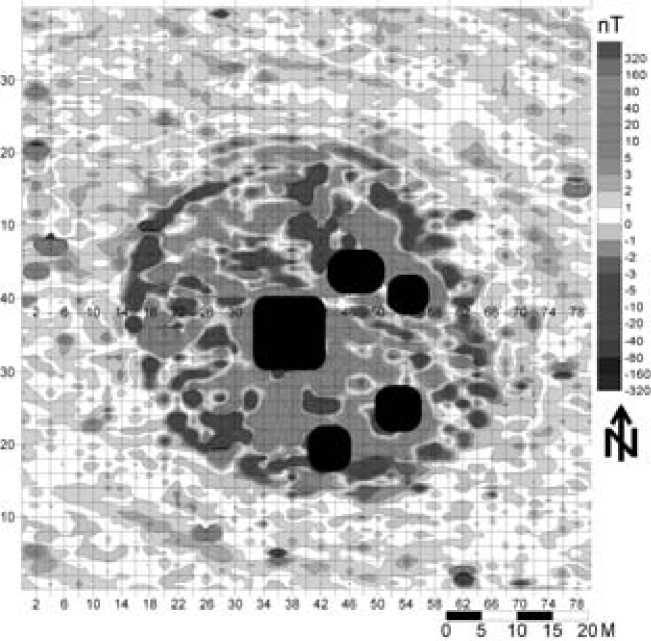

Более сложная картина отражает структуру надмогильного сооружения (рис. 2). Кольцо отрицательных значений до -10 нТл совпадает с ви-

10 16 2пм это

'ВО

Рис. 2. Бугры. Курган №4. Магнитограмма.

зуально фиксируемой границей насыпи. Необходимо отметить, что эти значения существенно ниже отрицательных значений на пашне. Результаты раскопок позволяют предположить, что такие низкие магнитные показатели связаны с присутствием в насыпи глеевого грунта. Внутри кольца отрицательных значений преобладают хаотично расположенные контрастные аномалии аморфной формы (до 20 нТл), связанные с присутствием на поверхности насыпи гумусированного грунта из разграбленных погребений.

На геоэлектрических картах, построенных по измерениям на 14 частотах, хорошо читаются границы кургана. На карте распределения электропроводности на частоте 27.8 кГц хорошо видна грабительская яма, которой соответствует темное пятно в центре кургана. Неоднородный характер насыпи, выявленный магнитометрически, подтверждается и данными геоэлектрики.

Полученные результаты позволили прояснить картину внутреннего устройства курганных насыпей и оценить особенности окружающего пространства, что чрезвычайно важно для определения стратегии археологических раскопок. Результаты первых археологических исследований показали, что геофизические данные отражают, прежде всего, структуру насыпей. Особенности слагающих их грунтов и нарушения, вызванные грабительскими раскопками, не позволили выявить четкую картину организации подкурганного пространства. Сравнение в дальнейшем результатов археологических работ на памятнике Бугры с геофизическими картами, позволит существенно дополнить уже имеющуюся методику археологогеофизических исследований, направленную на поиски эффективных аппаратурно-методических комплексов оценки археологических объектов до начала раскопок.