Предварительные итоги изучения остатков мегафауны из плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Васильев С.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521986

IDR: 14521986

Текст статьи Предварительные итоги изучения остатков мегафауны из плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры

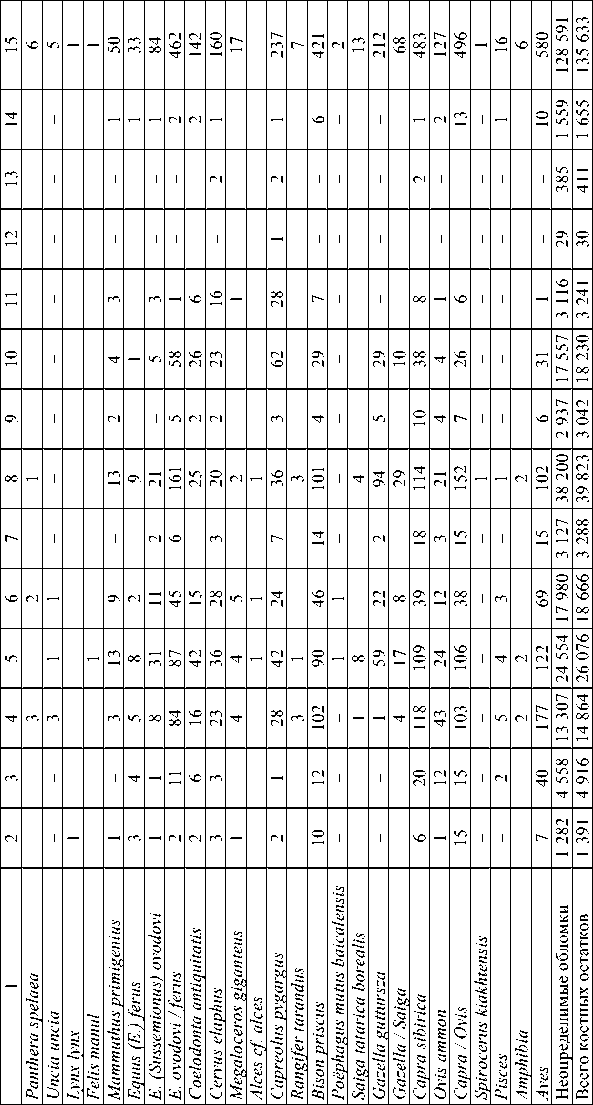

Раскопки толщи плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры ведутся с 2005 г. Результаты определения остатков крупных млекопитающих из материалов раскопок 2005–2008 и 2009– 2010 гг. опубликованы [Васильев, Шуньков, Цыбанков, 2008; 2010]. В 2012–2013 гг. в восточной галерее вскрыта нижняя часть плейстоценовых отложений (слои 13–17) до скального основания. За все годы раскопок в восточной галерее получено свыше 135,6 тыс. костных остатков, относящихся как минимум к 46 видам млекопитающих (табл. 1). При промывке пещерных отложений получено значительное количество костей насекомоядных, грызунов и птиц, а также единичные кости рыб, амфибий и рукокрылых, составляющих в целом 33,2 % от числа всех определимых остатков. Доля последних меняется от 3,5 % в слое 13 до 10,5 % в слое 11.2, составляя в среднем по разрезу 5,2 %. Этот показатель значительно больше, чем для плейстоценовых отложений центрального зала и предвходовой площадки пещеры (около 1 %) [Природная среда…, 2003], но меньше, чем для плейстоценовой толщи ее южной галереи (8,2 %) [Васильев, Шуньков, 2009]. Костные остатки обнаружены во всех слоях, но по разрезу они распределены неравномерно. Около 50 % костей происходит из стратиграфических подразделений слоя 11. С отложениями слоя 9 связано около 1 % костных остатков, на слой 12 приходится 29,4 %, на слой 13 – 2,2 %, на слой 14 – 13,4 %, на слой 15 – 2,4 %. В пределах слоев 16 и 17 концентрация костных остатков невелика – менее 0,02 и 0,30 % соответственно, при этом в слое 17 кости обнаружены только в его кровле. Из осыпей и зачисток стенок раскопа происходит 1,2 % костных остатков.

Костный материал хорошей сохранности, прочный, в основном различных оттенков светло-коричневого цвета. Все кости сильно фрагментированы. На долю костей крупнее 5 см приходится всего 2,5 %. Самые крупные фрагменты костей зафиксированы в слоях 11.2 и 12 – дистальный отдел берцовой кости и проксимальная часть лучевой кости бизона

53 3 3 г»

Q

и 3 й Q з

й

53 г»

3 и

3 Q

3 Q 9

ID

J

1©

3 9 Q

H «

J

И

3 з

5 г» 3

53 Q 9

3 3 г»

Q Й

r 3 ^ Q ^

3 9 «

53 Q 3 3

53 Q 9

й й

3 M

|

О о m |

r^ |

Г- |

9 |

04 |

ro |

04 |

5§ |

од |

о |

oo |

04 |

2 |

40 |

oo |

Г4| |

Г4| |

Г4| |

о |

||||||||||

|

s о U |

io2 |

r |

од |

^ |

40 |

m |

CN |

Г4| |

||||||||||||||||||||

|

ro |

m |

^ |

||||||||||||||||||||||||||

|

40 |

^ |

40 |

CN |

|||||||||||||||||||||||||

|

oo |

^ |

Г4| |

||||||||||||||||||||||||||

|

о |

ro |

о |

2 |

9 |

40 |

2 |

40 |

Г4| |

||||||||||||||||||||

|

го |

04 |

^ |

2 |

2 |

Г- |

Г- |

||||||||||||||||||||||

|

од |

oo |

ro |

2 |

s |

04 |

^ |

40 |

9 |

||||||||||||||||||||

|

1ч |

Г- |

ro |

од |

Г |

oo |

oo |

||||||||||||||||||||||

|

ч |

40 |

5 |

о |

m |

m |

oo |

s |

Г |

ОД |

9 |

ri |

^2 |

Г4| |

40 |

Г4| |

|||||||||||||

|

го |

«D |

о |

40 |

40 |

oo |

я |

9 |

oo |

04 |

» |

ri |

2 |

о |

Г4| |

||||||||||||||

|

од |

9 |

r |

04 |

од |

Г- |

ro |

о |

04 |

Г |

Г |

2 |

в |

о |

5 |

oo |

Г4| |

го |

Г4| |

Г4| |

Г4| |

||||||||

|

; |

ro |

ro |

m |

«D |

40 |

2 |

04 |

04 |

||||||||||||||||||||

|

04 |

r |

ro |

oo |

«D |

||||||||||||||||||||||||

|

о |

1 8 8 |

•S ,ti d о ад Q о б |

g Q 8 |

s 2 8 |

d Q б |

8 t о 2 |

8 Й |

d ,8 2 0 |

К Js О 2 в 1 |

1 6 |

d bZ 2 |

d 1 6 |

t |

,ti d о ад Q к Q< |

= 6 |

-S 1 6 |

"8 8 |

§ к 5 Q К О б |

8 5 |

•5 2 |

N 1 |

bz •2 О |

3 1 й) 1 1 |

*3 Q 2 1 |

8 *3 2 1 |

в 3 Q В 8 Q 2 1 |

||

Окончание табл. 1

с участками диафизов, которые имеют максимальную длину до слома 216 и 213 мм соответственно. В целом степень фрагментации костей возрастает вниз по разрезу. Наиболее мелкодробленый материал отмечен в слоях 13 и 17 (табл. 2). В слоях 9–11 обнаружено большое количество костей со следами кислотной коррозии, прошедших через пищеварительный тракт крупных хищников, в первую очередь пещерной гиены и волков. Они имеют вид истонченных заполированных пластинок со сглаженными патинизированными изломами, иногда с образованием сквозных отверстий. Большая часть зубов также несет признаки кислотной коррозии – эмаль, как правило, полностью растворена, поверхность зуба деформирована с образованием глубоких каверн и колодцев. Подобные остатки происходят из отрыжек и распавшихся копролитов пещерных гиен [Природная среда…, 2003]. В слое 12 количество костей и зубов с признаками утилизации хищниками заметно снижается. В этом слое отмечены единичные мелкие фрагменты костей со следами обжига, темно-коричневого или черного цвета. В слоях 13 и 14 кости с кислотной коррозией единичны, здесь преобладают небольшие остроугольные фрагменты. Часть из них представляет осколки, образовавшиеся, скорее всего, при раскалывании трубчатых и плоских костей. Доля мелких фрагментов костей со следами обжига в этих слоях не превышает 1–2 %. В слое 15 кости со следами кислотной коррозии не отмечены, а зубы с подобными признаками единичны. Среди остеологического материала преобладают

Таблица 2. Распределение фрагментов костей крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры (сборы 2005–2013 годов)

Доля костей хищников по слоям меняется сравнительно мало – от 14,6 % в деформации слоя 11 и 25,2 % в слое 15, до 35,3 % в слое 13, составляя в среднем по разрезу 29,8 % от числа всех определимых остатков мегафауны. Следует отметить, что доля костей пещерной гиены, благодаря которой и происходила аккумуляция основного объема костных остатков, постепенно уменьшается вниз по разрезу. Фрагменты ее зубов и костей составляют в слое 9 – 15,6 %, в слое 11 – 11,2 %, в слое 12 – 12,9 %, в слое 13 – 10,3 %, в слое 14 – 5,4 %. В отложениях слоя 15, где следы жизнедеятельности Carnivora минимальны, остатки гиены представлены обломком клыка – 0,9 %. В слоях 14 и 15 среди остатков хищников преобладают кости серого и красного волка, а также лисицы (см. табл. 1). Высокий удельный вес остатков хищников свидетельствует о ведущей роли Carnivora в формировании пещерного тафоценоза, особенно в период накопления слоев 9–13.

Соотношение остатков мегафауны по разным биотопическим группам остается достаточно стабильным в интервале слоев 9–12, где доля обитателей степных ландшафтов составляет 61,3–68 %, а доля лесных животных меняется в пределах 6,6–7,8 %. В слое 13 отмечено небольшое снижение доли степных обитателей (59,2 %) за счет увеличения числа остатков зверей лесостепных биотопов (18,8%). В слое 14 заметно возрастает количество остатков животных лесных местообитаний – 17,9 %. В слое 15 доля лесной компоненты увеличивается еще в два раза – 34,9 %, при этом возрастает также число обитателей лесостепных биотопов – 24,4 %. Из отложений слоев 16 и 17, помимо остатков интразональных видов-убиквистов, получено всего 14 определимых костей крупных млекопитающих. Вместе с тем эти малочисленные материалы по ландшафтным характеристикам близки к показателям слоя 15.

Рост доли лесных обитателей в слоях 14–17 связан, прежде всего, с увеличением числа остатков косули и марала. Так, если в слое 11 на долю костей косули приходится 4,3 %, то в слоях 14 и 15 – 14 % и 26,2 %. Доля остатков благородного оленя в этих слоях меняется от 3,9 % до 5,2 % и 15 % соответственно. Необходимо отметить, что косуля и марал обитают не только в лесных массивах. Сибирская косуля населяет как лиственные леса, так и лесостепные участки, а также пойменные заросли по берегам степных рек и озер [Европейская и сибирская косуля…, 1992]. Позднеплейстоценовый Cervus elaphus cf. sibiricus на юге Западной Сибири обитал в степных и лесостепных ландшафтах [Васильев, Оводов, 2013]. Вместе с тем значительное увеличение площади лесов в период формирования слоев 14–17 не вызывает сомнений. Остатки дзерена и сайгака составляют в слое 11 – 5,1 %, достигают максимального зна- чения в слое 12 – 11 %, а в слоях 13 и 14 на их долю приходится 7,4 % и 8,8 % соответственно. Присутствие в одном слое остатков обитателей лесных и степных биотопов свидетельствует о мозаичности низкогорных ландшафтов Северо-Западного Алтая в плейстоцене. Лесные ассоциации, даже в периоды их наибольшей экспансии, развивались, в основном, в долинах рек, в ущельях и на горных склонах северной экспозиции, в то же время водоразделы и южные склоны гор занимали участки степной растительности.

В заключение следует отметить находки костей ископаемых животных, относительно редко встречающихся в плейстоценовых отложениях палеолитических объектов Алтая.

Снежный барс Uncia uncia . В слое 11.2 найдены целые левые астрагал и пяточная кость от одной особи и правый Р4 со следами коррозии. В слое 11.3 – дистальный конец бедренной кости, в слое 11.4 – проксимальный отдел третьей пястной кости. Ранее костные остатки барса были отмечены в материалах из южной галереи Денисовой пещеры.

Лось Alces cf. alces . Р4 крупной особи обнаружен в слое 11.3 и два обломка зубов М2 и М1-2 – в слоях 11.4 и 12. Единичные остатки лося известны из плейстоценовых отложений пещер Страшная, Логово Гиены и Каминная.

Байкальский як Poёphagus mutus baicalensis . Яку, вероятно, принадлежит тарзальная кость II+III со следами кислотной коррозии из слоя 11.4. Ранее целая пястная кость крупного самца была найдена в слое 11.3 восточной галереи Денисовой пещеры [Васильев, Шуньков, Цыбанков, 2010].

Кяхтинский винторог Spirocerus kiakhtensis . К этому виду, скорее всего, относится изолированный левый Р3 из слоя 12 со следами кислотной коррозии. Его длина и ширина 12,2 и 9,5 мм соответственно, при высоте коронки 10 мм. Остатки кяхтинского винторога обнаружены также в пещерах Усть-Канская [Верещагин, 1956] и Страшная [Васильев, Зенин, 2010].