Предварительные итоги полевого изучения поселения Бурла III

Автор: Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С., Фролов Я.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье подводятся итоги исследования поселения Бурла III, расположенного в степной зоне Алтая. Делается вывод о его хронологии и культурной принадлежности. Указывается на возможность миграции населения с территории Средней Азии.

Алтай, поселение, эпоха поздней бронзы, керамика, жилище

Короткий адрес: https://sciup.org/14522088

IDR: 14522088 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Предварительные итоги полевого изучения поселения Бурла III

Исследование поселения Бурла III было начато сотрудником Алтайского государственного университета В.С. Удодовым в 1983 г. и продолжалось по 1988 г. Им был заложен раскоп на краю распаханного поля у полевой дороги, ведущей вдоль края речной террасы. Общая исследованная площадь составила ок. 600 м². Было изучено три расположенных компактной группой подквадратных жилища эпохи поздней бронзы [Кирюшин, Удодов, 1990, 1991, 1992; Удодов, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994]. Полученные результаты были обобщены в диссертации «Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды» [Удодов, 1994].

В административном плане памятник расположен в Хабарском р-не Алтайского края, в 3,7 км северо-восточнее въезда в райцентр Хабары и в 0,74 км к северу от трассы Хабары – Усть-Курья. Район работ находится в засушливой степной подзоне Приобского плато, в пределах Бурлинской ложбины древнего стока, непосредственно у уступа к современной долине р. Бурла. Превышение над уровнем поймы составляет 5 м. Поверхность сложена среднезернистыми неслоистыми перевеянными песками, имеет слабый уклон в сторону русла р. Бурла. Ландшафт представлен низинными равнинами с солонцово-лугово-степными (верхняя) и лугово-солонцово-солончаковыми (нижняя) террасами аллювиального происхождения с относительной высотой 1–5 м.

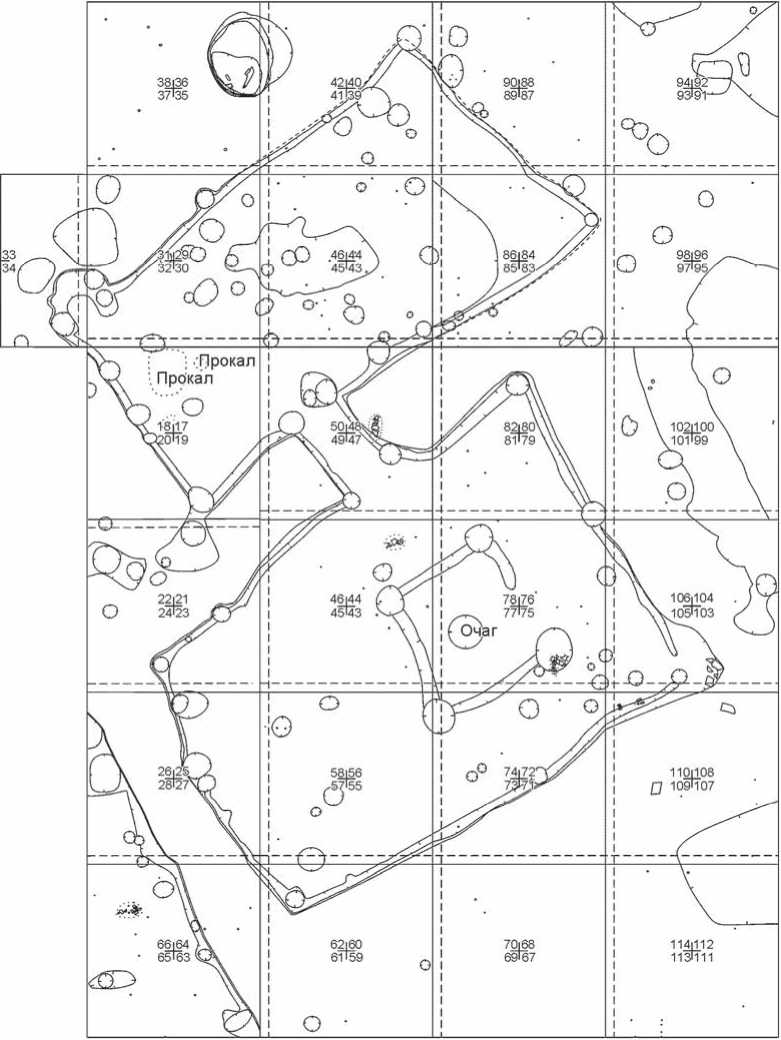

В 2014 г. было продолжено полевое изучение поселения Бурла III, работы были сосредоточены в центральной части памятника, где раскопом 2013 г. удалось обнаружить остатки трех конструкций [Кирюшин и др., 2013]. С целью прогнозирования дальнейшего изучения памятника осенью того же года было проведено исследование методом электромагнитного частотного зондирования, показавшее перспективность изучения восточного сектора [Папин и др., 2014]. Новый раскоп общей площадью 320 м² был прирезан к восточному краю раскопа предыдущего года. Таким образом, за период 2013–2014 гг. на памятнике было вскрыто 472 м² (рис. 1). Итогом работ стало полное исследование одного жилища и частичное исследование еще двух построек. Исследованный объект относятся к типу двухкамерных сооружений полузем-ляночного типа общей площадью ок. 200 м².

Камера № 1 подпрямоугольной в плане формы имела размеры 12,5–13,6 (по линии юго-запад – северо-восток) и 6,1–7,5 м (северо-запад – юго-

О 20 60 CM

Рис. 1. План раскопа на поселении Бурла III.

восток). Котлован достаточно отчетливо фиксировался на уровне материкового горизонта и предполагаемого древней поверхности. Стенки котлована преимущественно вертикальные, дно ровное, однако имеется плавное повышение к северной стене. В пределах котлована и непосредственно у его стен исследовано более 50 ямок, связанных с конструкцией сооружения, большинство из которых расположено в центральной части котлована, либо вдоль его края. В северовосточном углу стена котлована не имеет четкого вертикального профиля, а полого выступает за край жилища, вероятно, здесь располагался выход из жилища.

Камера № 2 расположена в 2 м южнее камеры № 1 и соединена с нею четким коридорообразным переходом (ширина коридора 1,5 м, длина 2,2 м). Имеет под прямоугольную в плане форму. Размеры 13,2–13,6 (по линии юго-запад – северо-восток) и 8,2–10,25 м (северо-запад – юго-восток). Котлован отчетливо фиксировался на уровне предполагаемого древнего горизонта. Стенки котлована вертикальные (лишь юго-восточный угол имел расплывчатые очертания), дно ровное, зафиксировано на глубине 0,2–0,3 м. В пределах котлована и непосредственно у его стен исследовано более 30 ямок, связанных с конструкцией сооружения. Также наблюдаются ряды ям в центральной части котлована и вдоль его стен. В центре сооружения между четырех столбовых ям соединенных между собой канавками, зафиксирован прокал округлой в плане формы, линзовидного сечения, мощностью в центральной части до 0,15 м. Важной конструктивной особенностью всего сооружения является наличие по всему периметру неглубокой канавки, в которую в ряде случаев включены столбовые ямки.

В 2 м юго-западнее камеры № 2 продолжено изучение конструкции, частично уходящей в раскоп В.С. Удодова. Исследован участок площадью ок. 17 м². Зафиксирована восточная стена котлована, вдоль которой обнаружено семь столбовых ямок и одна хозяйственная яма (в заполнение находился развал сосуда бегазы-дандыбаевского облика),

Рис. 2 . Материалы из раскопок поселения Бурла III.

непосредственно на дне сооружения обнаружено скопление фрагментов керамики, часть из которых орнаментирована пальцевыми защипами.

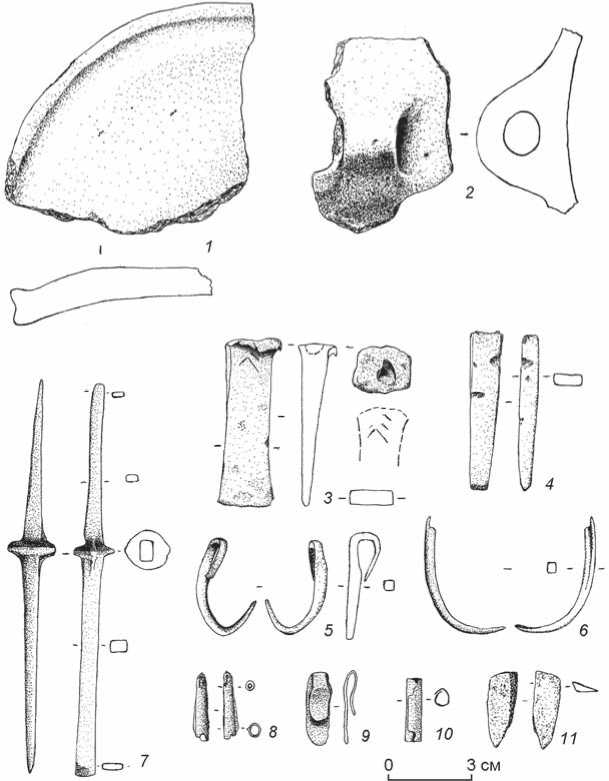

В 2 м к востоку от двухкамерного жилища зафиксированы остатки еще одного котлована (глубина до 0,25 м от уровня материковой поверхности), слабо выделяющегося на фоне материка. Вдоль края данного сооружения также прослежен ряд ямок, вероятно, связанных с его конструкцией. В заполнении данного котлована был найден фрагмент глиняной крышки (рис. 2, 1 ).

В 2 м севернее котлована камеры жилища № 1 обнаружен объект № 2 – крупная хозяйственная яма (диаметр 2,5 м и глубиной 0,9 м от уровня материковой поверхности), насыщенная фрагментами керамики, камней, костями животных, шлаком, в том числе здесь был найден фрагмент стенки сосуда с ручкой (рис. 2, 2 ).

В ходе работ сформировалась многочисленная коллекция керамики (преимущественно изготовленной на гончарном круге, хотя имеется бегазы-дандыбаевская и саргаринско-алексеев-ская посуда). К серии бронзовых изделий относятся: тесло с кольцевым валиком-упором (рис. 2, 7 ), фрагмент лезвийной части ножа (рис. 2, 11 ), фрагмент бронзового крюка (рис. 2, 6 ), бронзовый крючок (рис. 2, 5 ) (Н.А. Ананесовой подобное изделие из клада у аула Тулайкин отнесено к рыболовным крючкам [Аванесова, 1991, с. 36, рис. 36, 35]), зубильце, пронизь (рис. 2, 10 ), втульчатый наконечник стрелы со слабовыражен-ными лопастями (рис. 2, 8 ) (аналогии широко известны в материалах памятников эпохи поздней бронзы – поселения Кент [Евдокимов, Варфоломеев, 2002, с. 128, рис. 27, 9, 10 ], Малокрасноярка [Черников, 1960, с. 241, рис. 44], Павловка I), переиспользованное бронзовое втуль-чатое тесло с тамгой (рис. 2, 3 ) (относится к типу III по классификации Н.А. Аванесовой и имеет аналогии на поселении Степняк и Алексеевском поселении [Аванесова, 1991, с. 33, рис. 7, 14 ; 37, 14, 15 ]), предмет после слома в зоне втулки, впоследствии использовался как клиновидное орудие. Каменные и глиняные предметы представлены фрагментами зернотерок, лощильцами, крышками сосудов, фрагментами керамических «подставок» (более 10 экз.).

Обобщая результаты полевого изучения памятника, можно сделать следующие выводы. Поселение Бурла III являлось стационарным поселком с организованной архитектурно-планировочной застройкой, на памятнике выделяется производственный участок, связанный с производством керамики на гончарном круге. Керамический комплекс памятника не имеет полных аналогий в регионе и на сопредельных территориях (преобладание станковой керамики), круг аналогий указывает на раннюю в пределах эпохи поздней бронзы хронологическую позицию памятника, чему не противоречат радиоуглеродные даты, полученные по углю из первой камеры. Можно предположить, что памятник демонстрирует проникновение на юг Западной Сибири на рубеже развитого и позднего бронзового века групп населения, связанных с традициями Средней Азии.

Список литературы Предварительные итоги полевого изучения поселения Бурла III

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР (по металлическим изделиям). -Ташкент, 1991. -200 с.

- Евдокимов В.В., Варфоломеев В.В. Эпоха бронзы Центрального и Северного Казахстана. -Караганда: Изд-во Карагандинск. гос. ун-та, 2002. -138 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Редников А.А., Федорук О.А. Проблема изучения «бурлинского типа» памятников эпохи поздней бронзы на территории степного Алтая//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 212-215.

- Кирюшин Ю.Ф., Удодов В.С. Экологические факторы и формирование культуры эпохи поздней бронзы Западной Сибири//Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. -Томск, 1990. -С. 39-43.

- Кирюшин Ю.Ф., Удодов B.C. К археологической карте Кулунды//Охрана и исследование археологических памятников Алтая. -Барнаул, 1991. -С. 26-29.

- Кирюшин Ю.Ф., Удодов В.С. Некоторые вопросы хронологии памятников бронзового века Алтая//Маргулановские чтения 1990 г. -М., 1992. -Ч. I. -С. 84-90.

- Папин Д.В., Федорук А.С., Черных Д.В., Бирюков Р.Ю. Предварительные результаты электромагнитного изучения поселения Бурла-3//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края (Мат-лы регион. науч.-практ. конф.) -Барнаул: Азбука, 2014. -Вып. XX.

- Удодов В.С. Эпоха поздней бронзы Кулунды (к постановке вопроса)//Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. -Барнаул, 1988. -С. 107-110.

- Удодов В.С. Некоторые закономерности развития валиковой традиции на Алтае//Археологические исследования в Сибири. -Барнаул, 1989. -С. 55-57.

- Удодов В.С. Некоторые результаты археологических исследований на р. Бурле//Охрана и использование археологических памятников Алтая. -Барнаул, 1990. -С. 39-43.

- Удодов В.С. О роли бегазы-дандыбаевского компонента в этнокультурных процессах эпохи поздней бронзы Западной Сибири//Проблемы хронологии в археологии и истории. -Барнаул, 1991. -С. 84-92.

- Удодов В.С. Эпоха развитой и поздней бронзы Кулунды: автореф. дис... канд. ист. наук. -Барнаул, 1994. -21 с.

- Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы//МИА. -1960. -№ 88. -276 с.