Предварительные результаты археологических раскопок стоянки Югачи-2 в долине р. Аскиз в Республике Хакасия в 2021 году

Автор: Тимощенко А.А., Бычков Д. А., Марковский Г.И., Ахметов В.В., Кишкурно М.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Древности Минусинской котловины привлекают внимание исследователей на протяжении нескольких веков. За это время был накоплен значительный объем информации о погребальных практиках обитавшего здесь населения. Но, ввиду малого числа выявленных поселенческих и стояночных объектов на данной территории, хозяйственные аспекты жизнедеятельности древних обществ остаются гораздо менее изученными. Рост числа выявляемых стоянок и поселений связан с развитием практики проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. В результате данных мероприятий был выявлен объект настоящего исследования - стоянка Югачи-2. Проведение широкомасштабных археологических раскопок позволило проследить изменчивость стратиграфической ситуации на стоянке, выявить определяющие ее факторы и тем самым объяснить вариабельность стратиграфической позиции обнаруженного на стоянке археологического материала. Разнообразие предметных комплексов состоит из общего для всей изученной площади стоянки культурного пласта Средневековья и отдельных объектов и участков концентрации находок, относящихся к раннему железному веку и эпохе бронзы. Данные наблюдения объясняются тем, что среди обитателей стоянки в разные исторические периоды преобладали разные способы ведения хозяйства. Что в свою очередь объясняется изменчивой культурной ситуацией в регионе - миграционные процессы, вызванные масштабными военными конфликтами и климатическими изменениями, торговые связи между обитателями тайги и степей. В результате проведенных археологических раскопок стоянки Югачи-2 были получены сведения о гончарном ремесле, косторезном производстве и других хозяйственных сферах жизнедеятельности ее обитателей. Широкий круг аналогий обнаруженной керамической посуде охватывает не только сопредельную с районом работ Горную Шорию, но и распространяется на север, вплоть до низовий р. Ангары. Все эти данные позволяют сформулировать представления о быте и хозяйстве населения изучаемой стоянки, а также косвенно доказать некоторые исторические сценарии историко-культурного развития данной территории, описываемые предшествующими исследователями.

Аскиз, югачи, средневековье, ранний железный век, поселение, стоянка

Короткий адрес: https://sciup.org/145146197

IDR: 145146197 | УДК: 902.01+903.23+903.4 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0995-1001

Текст научной статьи Предварительные результаты археологических раскопок стоянки Югачи-2 в долине р. Аскиз в Республике Хакасия в 2021 году

Минусинская котловина привлекала внимание исследователей исторических древностей еще с XVIII в. Вследствие такого продолжительного изучения было накоплено значительное количество информации о древних обществах, обитавших на данной территории. С развитием информационных технологий в начале третьего тысячелетия характер и местоположение археологических памятников стали общепринятым объектом изучения. В результате развития археологической мысли в данном направлении стали появляться различные банки данных, аккумулирующие сведения об объектах археологического наследия, в т.ч. и для Республики Хакасия [Балахчин и др., 2000]. На сегодняшний день на данной территории известно 2 337 объектов археологического наследия, из которых только 161 объект относится к памятникам поселенческого типа [Список…]. На эту статистическую диспропорцию обращают внимание исследователи поселенческих комплексов, изве стных на территории Республики Хакасия, которые объясняют природу этого явления сформировавшейся научной традицией и отсутствием стратегии по выявлению объектов подобного типа [Есин и др., 2020, с. 72].

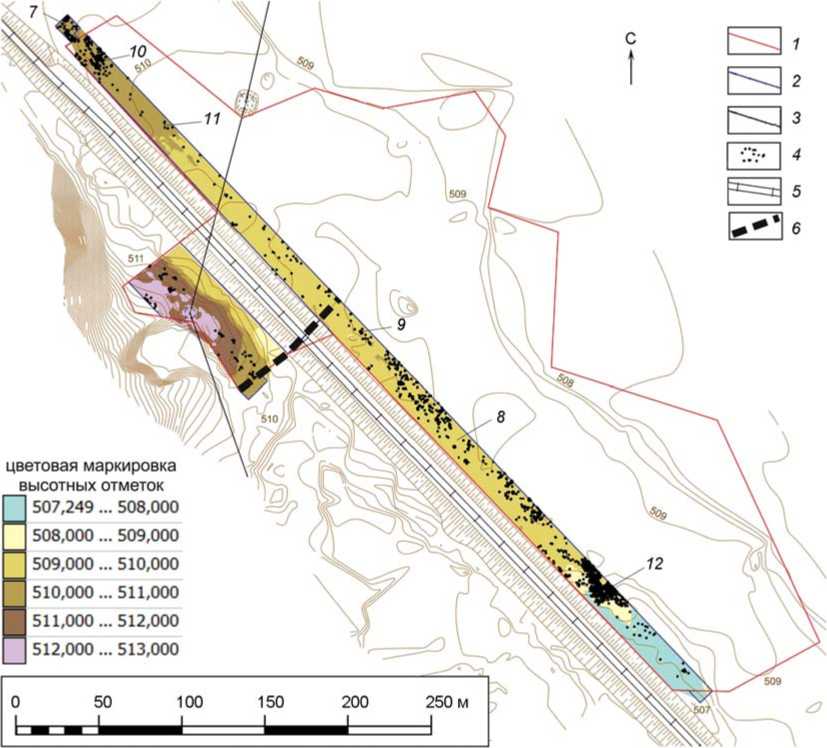

Анализ опубликованных результатов разведочных работ [Боковенко, Кулимеева, 2012] позволяет предположить, что порядка 150 поселенческих объектов было выявлено в последнее десятилетие в результате введения на данной территории практики проведения государственной историкокультурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Так, в 2020 г. в ходе археологической разведки, проводимой сотрудниками ИАЭТ СО РАН и НПО «АИКЭ» в рамках государственной историко-культурной экспертизы земель, отводимых по объекту «Второй путь на перегоне Биркчул – Югачи Красноярской железной дороги» на пикетах ПК 2517+20 – ПК 2524+00, была выявлена стоянка Югачи-2 (рис. 1). На момент выявления стоянка была предварительно да- тирована в широком хронологическом диапазоне I тыс. до н.э. – I тыс. н.э., а в культурном отношении отнесена к тагарской и таштыкской культурам. Культурные остатки, отнесенные к этому периоду по результатам разведочных работ, залегали в кровле серовато-бурой супеси субаэрального генезиса на глубине 0,3–0,5 м от современной поверхности [Акт ГИКЭ № ДОСОКН-0110-2020].

В 2021 г. на стоянке Югачи-2 были проведены археологические раскопки площадью 11 832 м2, в ходе которых было установлено, что на исследованной площади сохранились объекты in situ и предметы, относящиеся к нескольким историческим периодам. Обнаруженные предметные комплексы описаны в работах, также опубликованных в этом сборнике. Целью настоящей работы является описание стратиграфической ситуации на изученной площади стоянки Югачи-2 в совокупности с планиграфическими особенностями расположения выявленных на ней культурно-хронологических комплексов для формулирования пространственных критериев расположения аналогичных объектов на изучаемых в будущем археологических памятниках.

Стоянка Югачи-2 занимает площадку и тыловую часть второй надпойменной террасы правого берега р. Аскиз на отрезке ее течения между п. Югачи и п. Бирикчуль. Территория стоянки подвержена значительным техногенным и антропогенным вмешательствам: через всю стоянку проходит грунтовая дорога, сильно разбитая техникой, железнодорожные пути на отсыпке из щебня, две металлические опоры ВЛ (воздушная линия электропередачи) на отсыпке из щебня и грунта, остатки огородов деревни занимают юго-во сточную часть стоянки, а в северной наблюдаются следы распашки (рис. 1).

Хронология этих событий такова, что наиболее ранние преобразования связаны с обитателями этой территории на рубеже XIX–XX вв., оставившими в северо-восточной части изученного простран-

Рис. 1. Схема распространения археологического материала на изученной площади стоянки Югачи-2. Горизонтали проведены через 0,5 м. Высотные отметки приведены по Балтийской системе высот.

1 - граница территории стоянки Югачи-2; 2 - граница изученной площади; 3 - воздушная линия электропередач; 4 - местоположение артефактов на изученной площади; 5 - ж/д пути; 6 - линия генерального разреза; 7 - концентрация артефактов позднего Средневековья; 8 -участок расположения объектов эпохи бронзы; 9 - расположение единичных фрагментов посуды раннего железного века; 10-12 - расположение продуктов косторезного производства.

ства стоянки свидетельства косторезного производства, скотоводства и ряд поселенческих объектов (рис. 1, 10 ). После того как до этих краев дошла коллективизация, отмечается расширение п. Юга-чи, распашка и размещение на территории стоянки окружающих его огородов. В 1950-е гг. огороды в северо-западной части п. Югачи ликвидируются по причине масштабного строительства - прокладки железнодорожного пути ветки Абакан - Новокузнецк (Сталинск на то время) [Бесчастных, 2019]. После этого строительства по территории стоянки была проложена ВЛ и со временем образовалась грунтовая дорога, ведущая из п. Югачи в сторону п. Бирикчуль.

В результате этих процессов сохранность культуровмещающих отложений на всей площади стоянки неравномерная. Северная часть территории более остальных сохраняет следы распашки во время существования на ней огородов деревни; в юж- ной отмечается техногенное преобразование ландшафта; в западной части культурные напластования перекрыты техногенным набросом в результате сооружения опоры ВЛ (рис. 1, 3).

В ходе археологических раскопок на стоянке Югачи-2 была зафиксирована значительная вариабельность стратиграфической ситуации в зависимости от вмещающих геоморфологических структур. Так, северная и центральная части изученной площади расположены в глубине площадки террасы, которая подвергалась распашке, вследствие чего на ней отмечаются продолжительные процессы образования гумуса. Южная и юго-во сточная части приурочены к бровке, уступу и подножию борта террасы, сложенного русловым аллювием, который погребен под супесчаными отложениями субаэрального и склонового генезиса. Западная же часть изучаемой площади расположена на конусе выноса, сложенного из суглинков и супесей суба- эрального генезиса, которые поочередно перекрыты делювиальными шлейфами из неокатанного об-ломочника.

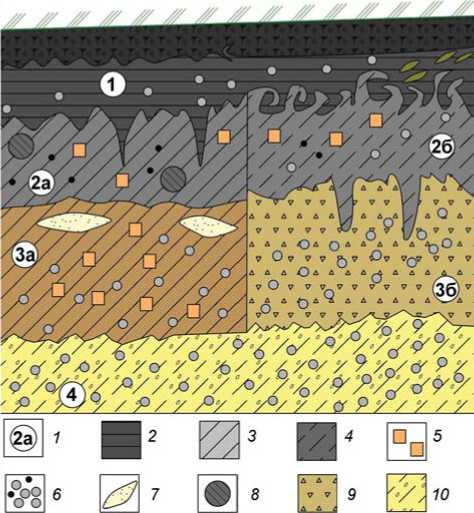

После обобщения данных стратиграфических наблюдений была составлена общая схема изученных рыхлых отложений (рис. 2). Получившаяся схема подразумевает вариативность в некоторых морфологических характеристиках нескольких слоев, которая обусловлена геоморфологическими особенностями условий их залегания. Последовательность напластований следующая.

Дерново-почвенный слой. Текстура однородная. Включает корни растений, бытовой и строительный мусор. Мощность достигает порядка 0,3 м. На отдельных участках изученной площади замещен техногенными напластованиями, которые представлены переотложенными грунтами, набросами, грунтовыми или щебенистыми отсыпками. Отличительной чертой естественного и антропогенного генезиса данного пласта является характер границы с нижележащим слоем – рваный и размытый край характерен для первого варианта, а ровный и четкий переход свойственен второму варианту.

Слой 1. Черный, реже темно-серый, средний суглинок. Структура плотная, комковатая. Текстура близка к однородной, редко встречаются пятна более светлого суглинка. Включения представлены немногочисленным мелким и средним грави-

Рис. 2. Схема стратиграфической ситуации на изученной площади стоянки Югачи-2.

1 – обозначение слоя; 2 – тяжелый суглинок; 3 – средний суглинок; 4 – супесь; 5 – обломки породы; 6 – отдельные гальки; 7 – линзы песка; 8 – поноры землероев; 9 – обломочник; 10 – песок промытый, сортированный с прослоями галечника.

ем, а также редкой галькой той же размерности. В западной части изученной площади встречаются наклонные линзы мелкообломочного материала и песка (участок 8, северо-западная стенка). В слое зафиксированы многочисленные современные техногенные нарушения: грунтовая дорога, траншеи подземных коммуникаций, столбы ВЛ. Граница с нижележащим литологическим подразделением неровная языковатая, клиновидно внедряющаяся в подстилающий горизонт. Мощность слоя 0,15–0,3 м. Содержит археологический материал.

Слой 2а. Светло-серый до черного тяжелый суглинок. Структура плотная, близка к однородной. Текстура неоднородная с пятнами, клиньями и ме-андрирующими линиями более темных, реже более светлых оттенков. Встречаются редкие светло-коричневые пятна более легкого суглинка. Включения представлены редкими мелкими гальками (0,05– 0,1 м по длинной оси), а также обломочный материал 1–2 степени окатанности. Нарушения представлены ходами землероев в кровле слоя и траншеями подземных коммуникаций. Граница с подстилающим литологическим подразделением четкая, слабоволнистая. Мощность слоя 0,7–0,9 м. Слой стерилен от археологического материала.

Слой 2б. Светло-серая, с сильным желтым или коричневатым оттенком, супесь. Структура пористая, в верхней части слоя – пылеватая. Текстура неоднородная с пятнами и вертикальными клиньями более темных оттенков. Во включениях часто встречается разноразмерный обломочный материал 1–2 степени окатанности (0,02–0,14 м по длинной оси), а также редкая мелкая галька. Кровля слоя сильно нарушена биотурбациями, редкими техногенными нарушениями. В западной части изученной площади нередко наблюдается концентрация гальки, обломочника и песка. Перечисленные составляющие размещаются в геологическом подразделении в виде наклонных линз и прослоев. Видимая мощность слоя 0,15–0,35 м. Слой стерилен от археологического материала. Наиболее распространен к югу от линии разреза (см. рис. 1).

Слой 3а. Светло-коричневый суглинок от среднего до тяжелого. Структура мелкокомковатая. Текстура однородная. Во включениях часто встречается разноразмерная галька (0,03–0,06 м, реже 0,1 м по длинной оси), а также немногочисленный неокатанный обломочный материал от крупного гравия до крупного щебня, единичны мелкие глыбы. Также слой местами насыщен дресвой и мелким гравием разной степени окатан-ности, единичной крупной галькой (0,09–0,15 м по длинной оси), которая присутствует в кровле и на контакте с вышележащим подразделением, где также зафиксированы небольшие линзы крупного несортированного песка. Видимая мощность слоя 0,15–0,35 м. Слой стерилен от археологического материала.

Слой 3б. Отложения слоя являются результатом разложения горных пород, их склонового смещения и аккумуляции у подножия гор. Состоит из дресвы, разноразмерного гравия и редких мелких глыб. Мощность слоя 0,3–0,4 м. Наблюдается в западной части изученной площади и слагает собой делювиальные шлейфы, расчленяющие субаэральные напластования. Слой стерилен от археологического материала.

Слой 4. Несортированный крупный серо-коричневый песок с большим количеством разноразмерной гальки (0,01–0,12 м по длинной оси) и тонкими линзами мелкого сортированного коричневатого песка. Предположительный генезис слоя – аллювиальный. Видимая мощность слоя до 0,35 м.

К толще черного суглинка, залегающего под дерново-почвенным слоем, приурочена большая часть культурных остатков, обнаруженных на изученной площади. Основной категорией обнаруженного археологического материала являлись отходы косторезного производства и фрагменты керамической посуды. Отдельные культурно-хронологические комплексы залегали в иных условиях. Их описание, как и свидетельства косторезного производства, будет приведено в отдельных работах в составе настоящего сборника. В данной же работе приводится описание фрагментов керамических сосудов периода Средневековья, являвшихся определенным фоном, на котором проявлялись отдельные культурно-хронологические комплексы раннего железного века и эпохи бронзы.

Фрагменты средневековой посуды распространены на всей исследованной площади стоянки Югачи-2 (рис. 3). Такое их пространственное положение объясняется значительным антропогенным вмешательством во вмещающие их отложения (строительство и эксплуатация железнодорожных путей, распашка территории на периферии п. Юга-чи, разъезд грунтовой дороги).

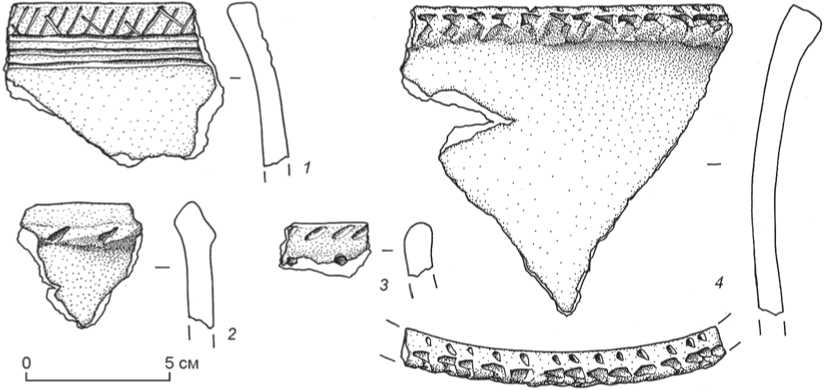

Обнаруженные фрагменты средневековой посуды имеют ряд отличительных черт. Край венчика отогнут наружу, а по его краю проходит гребенчатый орнамент, оформленный «елочкой», а иногда ногтевидными вдавлениями. На венчике также встречается орнамент из косых и округлых вдав-лений, отверстий, косых и субгоризонтальных линий. По составу формовочной массы данная посуда однородная.

Аналогии данной средневековой посуде обнаруживаются как на сопредельных территориях, так и далеко за пределами Минусинской котловины. Ближайшие археологические памятники с аналогичной посудой расположены в Горной Шории, в долинах рек Пызас и Мрассу, открытые и частично исследованные сотрудниками Новокузнецкого краеведческого музея под руководством Ю.В. Ширина. Так сосуды с гребенкой по краю венчика (рис. 3, 4 ) датируются первой половиной II тыс. на основании сходства с фрагментами посуды, обнаруженной на поселениях Земелье, Шодрова, Плас в долине р. Мрассу [Ширин, 2014а, с. 16]. Фрагменты сосудов, в орнаменте которых обнаруживаются такие же округлые вдавления и отверстия (рис 3, 2, 3 ), могут относиться к периоду позднего Средневековья, по аналогии с посудой, обнаруженной на поселении Усть-Пызас 2 [Ширин, 2014б, с. 40].

Рис. 3. Фрагменты средневековой посуды.

1 – фрагмент сосуда таштыкской культуры; 2, 3 – фрагмент сосуда с округлыми вдавлениями; 4 – фрагмент сосуда с гребенкой по краю венчика.

В данном «фоновом» комплексе посуды обнаруживаются и фрагменты сосудов, предположительно отно сящихся к раннему железному веку (рис. 3, 1 ). Нанесенные на них орнаменты значительно вариабельны для какого-то однозначного определения их культурно-хронологической принадлежности. Вместе с тем общий для всех подобных фрагментов стилистический мотив и состав формовочной массы, отличный от средневековой по суды, позволяет отнести их к более раннему периоду по аналогии с посудой, обнаруженной на стоянке Югачи-1, которая исследовалась в 2020 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН [Гришин, Чертыков, Выборнов, 2020].

Наиболее отдаленные аналогии данной посуде обнаруживаются на городище Усть-Шилка 2 в материалах шилкинской культуры раннего железного века, носители которой обитали в устье и нижнем течении р. Ангары [Мандрыка, 2008, с. 74]. Встречаемость аналогий на столь значительном удалении от объекта исследования может быть объяснена при рассмотрении их в историческом контексте того времени. Как отмечается в ряде письменных источников и в научной литературе, сфера влияния кочевников Минусинских котловин распространялась далеко за пределы этой территории благодаря их торговым связям и активным военным операциям. Как указано в сочинениях Рашид-ад-дина, в месте впадения р. Ангары в р. Енисей в I тыс. н.э. располагался город Кикас, впоследствии принадлежавший киргизам [Кызласов, 1984, с. 86]. Орнаментальные традиции распространяются по территории гораздо быстрее, чем другие элементы культуры. Не исключено, что определенные мотивы в орнаментации посуды были переняты населением низовий Ангары задолго до формирования этнической группы киргизов.

В результате проведенных археологических раскопок стоянки Югачи-2 были получены исчерпывающие сведения о стратиграфической ситуации на стоянке и пространственном распространении археологического материала. Разнообразие культурно-хронологической вариабельно сти последнего позволяет судить о данном археологическом памятнике как многокомпонентном поселенческом комплексе, содержащем в себе материалы по истории нескольких исторических периодов долины р. Аскиз.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0008. Авторы выражают благодарность художнику Д.А. Бахаревой за подготовку иллюстративного материала.

Список литературы Предварительные результаты археологических раскопок стоянки Югачи-2 в долине р. Аскиз в Республике Хакасия в 2021 году

- Акт № ДОСОКН-0110-2020 Государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия в составе проектной документации по объекту «Второй путь на перегоне Биркчул - Югачи Красноярской железной дороги» в Аскизском районе Республики Хакасия (корректировка)». Абакан, 23.10.2020. URL: https://r-19.ru/authorities/protection-of-cultural-heritage/ common/7218/107813.html (дата обращения 04.11.2021).

- Балахчин В.П., Боковенко Н.А., Грачев И.А., Рюмкин А.И., Шандровский В.В. Геоинформацион-ная система по археологическим памятникам Хакасии // Геоинформатика-2000: труды Международной научнопрактической конференции. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2000. - С. 352-355.

- Бесчастных Е.В. К вопросу о строительстве железнодородной ветки Сталинск (Новокузнецк) - Абакан // Исследования молодых ученых: материалы II Международной научной конференции. - Казань: Молодой ученый, 2019. - С. 37-40.

- Боковенко Н.А., Кулимеева В.К. Мониторинг археологических памятников в Республике Хакасия // Археологические памятники России: охрана и мониторинг. -СПб.: Инфо Ол, 2012. - С. 81-101.

- Гришин А.Е., Чертыков В.А., Выборнов А.В. Памятник Югачи-1 (Хакасско-Минусинская котловина) -новый источник по изучению позднетагарских древностей: могильник, поселение // Проблемы археологии, антропологии и этнографии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, -2020. - Т. 26. - С. 874-882.

- Есин Ю.Н., Хоммель П., Амзараков П.Б., Ковалева О.В., Витлам Д., Петрова Н.Ю., Иптышев А.В. Современные проблемы изучения жилищ тагарской культуры Минусинской котловины // Научное обозрение Саяно-Алтая. - 2020. - № 1 (25). - С. 72-84.

- Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века. - М.: Высшая школа, 1984. - 167 с.

- Мандрыка П.В. Новая археологическая культура раннего железного века в южно-таежной зоне Средней Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. -№ 3 (35). - С. 68-76.

- Список объектов культурного наследия [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия. - URL: https://r-19.ru/authorities/ protection-of-cultural-heritage/common/5094/ (дата обращения: 12.10.2021).

- Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от Хомутовских порогов до устья // Из кузнецкой старины. - Новокузнецк: ООО Полиграфист, 2014а. - С. 4-18.

- Ширин Ю.В. Древние поселения верхнего течения р. Мрассу и щорцы-бирюксинцы // Из кузнецкой старины. - Новокузнецк: ООО Полиграфист, 2014б. -С. 19-43.