Предварительные результаты археологической разведки на островах и в прибрежных зонах Новосибирского водохранилища и реки Оби в 2015 году

Автор: Цыбанков А.А., Колонцов С.В., Присекайло А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В полевой сезон 2015 г. отрядом Отдела охранно-спасательной археологии Института археологии и этнографии СО РАН была проведена археологическая разведка на островах и прибрежных зонах Новосибирского водохранилища в Искитимском, Ордынском, Сузунском р-нах Новосибирской обл. и в Каменском и Крутихинском р-нах Алтайского края. Целью работ стало выявление новых археологических объектов на побережье и островах Новосибирского водохранилища и р. Оби, планирование и проведение мероприятий по спасению археологических объектов, находящихся в аварийном состоянии. Так, в ходе работ обследован участок от д. Тула до с. Мереть. Протяженность маршрута составила более 200 км. В результате работ была дана оценка состояния известных археологических объектов, расположенных на о-ве Борок Новосибирского водохранилища в Крутихинском р-не Алтайского края, - грунтового могильника Крутиха V и поселения Крутиха VI. Выявлено два новых археологических объекта - одиночный курган Кукуй-1 (Каменский р-н Алтайского края) и Малышевская слобода (Сузунский р-н Новосибирской обл.), основанная в 1722 г. и играющая важную роль в системе Колывано-Кузнецкой укрепленной линии и в жизни местного населения. Также произведены сборы палеонтологического материала в осыпях Тарадановского яра. На территории Малышевской слободы заложена траншея площадью 10 м 2, разрезающая остатки оборонительного сооружения (рва и вала). Получен археологический материал, соотносящийся со временем существования слободы. В целом, разведочные работы 2015 г. позволили обнаружить несколько новых объектов археологического наследия и наметить наиболее перспективные участки для дальнейших исследований.

Новосибирская область, алтайский край, обское водохранилище, археологическая разведка, курган, слобода, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/14522311

IDR: 14522311 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Предварительные результаты археологической разведки на островах и в прибрежных зонах Новосибирского водохранилища и реки Оби в 2015 году

В полевой сезон 2015 г. отрядом Отдела охран- и этнографии СО РАН была проведена археологи-но-спасательной археологии Института археологии ческая разведка на островах Обского водохрани-592

лища и р. Оби в Искитимском, Ордынском, Су-зунском р-нах Новосибирской обл., а также в Каменском и Крутихинском р-нах Алтайского края.

История изучения археологических памятников данных районов связана, в первую очередь, с охранными археологическими работами, сопряженными со строительством Новосибирской ГЭС в 50–60-х гг. ХХ в. И только в последующие годы проводились изыскания, связанные с научной деятельностью ИАЭТ СО РАН, НГПУ, АГУ и др.

Так, в 2014 г. сотрудниками ООСА ИАЭТ СО РАН в рамках научно-исследовательских работ была проведена археологическая разведка на островах Новосибирского водохранилища и прибрежной зоны р. Оби, которая показала перспективность исследования данной территории. Было обследовано 17 островов в Ордынском р-не от с. Кирза до с. Завьялово, в ходе чего выявлено четыре объекта археологического наследия, датированных железным веком (Остров Каменский-1–4), и два – эпохи Средневековья (поселения Красноярский Борок-1–2) [Цыбанков и др., 2014, с. 443]. Таким образом, в результате проведенной разведки к четырем уже известным памятникам островов Новосибирского водохранилища добавилось еще шесть объектов археологического наследия.

Для проведения археологических разведок использовалось маломерное судно КС-110-35 «Беркут».

Разведка 2015 г. является продолжением начатых исследований, основной целью которых стало выявление новых археологических объектов на побережье и островах Обского водохранилища и р. Оби, планирование и проведение мероприятий по спасению археологических объектов, находящихся в аварийном состоянии.

Так, в ходе археологической разведки был обследован участок Новосибирского водохранилища от д. Тула до г. Камня-на-Оби и участок р. Оби от г. Камня-на-Оби до с. Мереть. В результате работ выявлено два объекта археологического наследия – одиночный курган Кукуй-1 (о. Кукуй, Каменский р-н Алтайского края) и Малышевская слобода (близ д. Малышево, Сузунский р-н Новосибирской обл.). Также был собран палеонтологический материал (кости ископаемой лошади), обнаруженный на осыпях Тарадановского яра, и обследовано два известных памятника археологии, находящихся на о-ве Борок в Крутихин-ском р-не Алтайского края, – грунтовый могильник Крутиха V и поселение Крутиха VI.

Одиночный курган Кукуй-1 был обнаружен при обследовании достаточно крупного о-ва Кукуй (2,6 км в длину и 1 км в ширину), расположенного на территории Новосибирского водохранилища в Каменском р-не Алтайского края, в 3 км на юго-юго-восток от с. Соколово. Объект архео- логического наследия занимает крайнюю позицию в самой широкой части острова, в 80 м к западу от современного берега острова. Абсолютные отметки поверхности, на которой расположен курган, составляют 115–116 м. Высота над урезом воды 5–6 м. Объект находится на относительно субгоризонтальной площадке. Курган представляет собой хорошо читаемую задернованную насыпь (высотой 1 м) овальной формы, без каких-либо видимых нарушений (грабительских проникновений, пахоты). Диаметр кургана составляет 9 м. Датировка и культурная принадлежность неизвестны.

На о-ве Борок (длина острова – 1,3 км, ширина – 0,9 км), расположенном в акватории Обского водохранилища в Крутихинском р-не Алтайского края, в 1,6 км на восток от административного центра с. Крутиха, было обследовано два ранее известных памятника – грунтовый могильник Крутиха V и поселение Крутиха VI.

Грунтовый могильник ранней бронзы Крутиха V находится в 2,5 км к юго-востоку от с. Крутиха и занимает южное положение среди археологических объектов острова, на берегу изголови. Абсолютные отметки поверхности, на которой расположен объект, составляют 110–111 м. Высота над урезом воды 5–7 м. Объект находится на субгоризонтальной площадке второй-третьей надпойменной террасы р. Оби, сложенной эоловыми песками с мелкобугристым грядовым рельефом. Памятник обнаружен в 1970 г. Т. Фоминых и А. Чупрасовым. В 1971 г. обследовался М.А. Деминым [Кирюшин, 1990]. В 1974 г. из-за сильной эрозии берега острова были проведены спасательные раскопки В.И. Молоди-ным [Молодин, 1977]. На данный момент памятник находится в аварийном состоянии. Раскоп 1974 г. сохранился частично, большая часть его обрушилась. Также были зафиксированы следы обрушения грунтового могильника. Обнаружены в экспонированном состоянии бедренная кость и фрагмент позвоночника.

Поселение Крутиха VI находится в 500 м к северо-востоку от грунтового могильника Крутиха V и имеет такую же геоморфологическую ситуацию. Объект археологического наследия открыт в 1974 г. В.И. Молодиным [Кирюшин, 1990]. Абсолютные отметки поверхности, на которой расположен объект, составляют 118–119 м. Высота над урезом воды 4–5 м. На относительно ровной поверхности хорошо читаются шесть жилищных западин овальной формы, глубиной от 0,3 до 0,6 м, длиной от 4 до 6 м, шириной от 3 до 4 м. Памятник находится в удовлетворительном состоянии.

В ходе обследования осыпей Тарадановского яра, находящегося на правом берегу р. Оби, в 2,4 км на юго-запад от с. Тараданово Сузунского р-на Новосибирской обл., были собраны остатки крупных млекопитающих в верхней части отмели, в 600 м выше по течению от известного местонахождения.

Тарадановское местонахождение является одной из наиболее значительных локализаций остатков крупных млекопитающих среди известных на территории Западной Сибири. Исследования этого вторичного, переотложенного аллювиального местонахождения проводятся и по сей день. В ходе наблюдений в разные годы (2004, 2005, 2008, 2010, 2011) было выяснено, что количество собранных в те или иные промежутки времени костных остатков напрямую зависело от интенсивности и продолжительности весенне-летних паводков, а также от уровня воды в осеннюю межень. Костеносный горизонт Тарадановского яра находится на несколько метров ниже меженного уреза воды. Наиболее тяжелые крупные кости оседают, как правило, в верхней по течению части костеносной отмели. В средней по течению части пляжа преобладают самые крупные костные остатки, а в нижней – остатки среднего и мелкого размерного класса. Фаунистический материал представлен в основном костными останками лошади, бизона, шерстистого носорога, сайгака, архара, зоргелии, малого пещерного медведя, оленя, мамонта [Васильев, 2011].

В результате обследования территории вблизи с. Малышево Сузунского р-на Новосибирской обл. была обнаружена сохранившаяся часть оборонительных сооружений (ров, вал) бывшей Малышев-ской слободы (ныне с. Малышево). Объект археологического наследия расположен на высоком яру р. Оби, в 120 м от его обрыва, в 360 м от села. Абсолютные отметки поверхности, на которой расположен памятник, составляют 131–135 м. Высота над урезом воды 8–10 м.

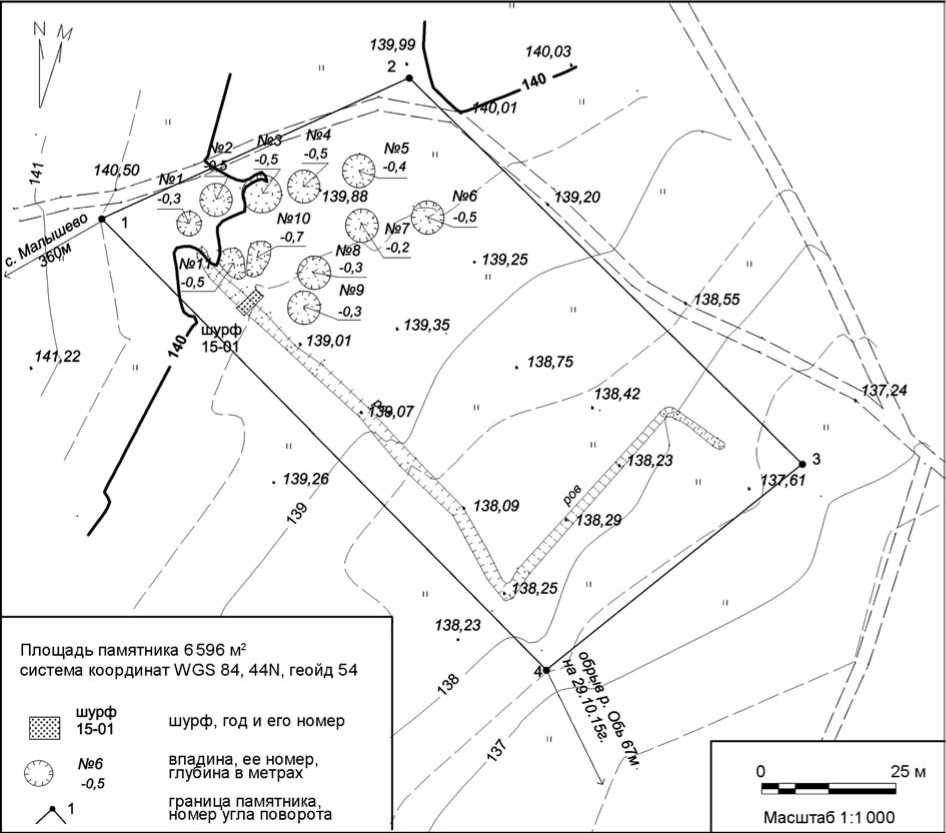

На выположенной площадке хорошо видно одиннадцать западин округлой формы глубиной до 70 см. В юго-юго-западной и юго-восточной частях выявленного объекта обнаружены частично сохранившиеся ров и вал (рис. 1). На территории

Рис. 1. Археологическая разведка 2015 г. Топографический план выявленного объекта археологического наследия Малышевская слобода.

памятника имеются техногенные нарушения, вызванные существованием с. Малышево, которые, по-видимому, и привели к разрушению части оборонительных сооружений.

В ходе обследования, с целью определения хронологической и культурной принадлежности, была заложена траншея 5 × 2 м, разрезающая ров и вал.

Архивные данные и полученный в ходе разведочных работ археологический материал (кованые гвозди (2 экз.), шлак (1 экз.), обломки кирпичей, фрагмент русской керамики (1 экз.), позволяют считать, что выявленный археологический объект является Малышевской слободой.

Малышевская слобода основана в 1722 г. по просьбам живших в этой местности крестьян из-за большой удаленности от Бердского острога, где в тот момент находился приказчик. По их просьбе им был дозволен собственный приказчик, но при условии возведения своими силами укрепительных сооружений и последующего их содержания. В результате силами крестьян была возведена Малышевская слобода, которая рас-

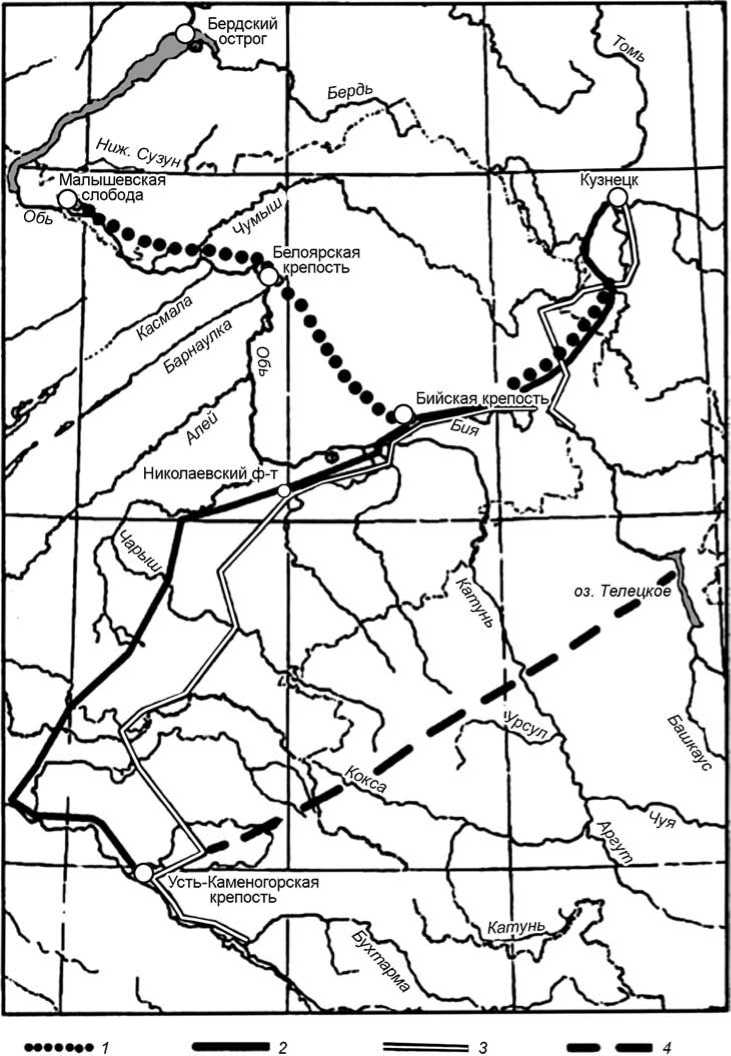

Рис. 2. Кузнецкая линия (от Кузнецка до Николаевского форпоста) с обозначением этапов ее существования.

1 – I этап; 2 – II этап; 3 – III этап; 4 – проект линии инженер-капитана С. Плаутина [Огурцов, 2007].

положилась в 60 верстах ниже устья р. Чумыш на северо-восточном берегу Оби. Свое название она получила от деревни, которая стояла на этом месте и была основана крестьянином Малышевым [Элерт, 1996].

Согласно путевым описаниям Г.Ф. Миллера, укрепление слободы обеспечивалось обводной деревянной стеной из бревен и кольев, которая была проведена к берегу реки в форме полумесяца. Также были возведены три боевые башни: одна проезжая и две глухие. Вокруг был выкопан ров, а в промежутки между линейными опорными пунктами установлены рогатки и надолбы. Внутри укрепления находился дом приказчика, судная изба, магазины и несколько частных домов. Остальные частные жилища располагались снаружи защитного сооружения. Артиллерия была представлена одной трехфунтовой пушкой [Там же].

Вскоре после постройки Малышевское укрепление было перенесено в глубь яра, т.к. часть строений обрушилась в связи с береговой эрозией [Там же].

В последующие годы к дистрикту слободы была присоединена 21 деревня. Деревни располагались как выше, так и ниже слободы вдоль северо-восточного берега Оби и на впадающих в нее маленьких речках, что говорит о немалой значимости данного поселения в системе Колыва-но-Кузнецкой укрепленной линии (рис. 2).

В целом, разведочные работы 2015 г. позволили обнаружить несколько новых объектов археологического наследия и наметить наиболее перспективные участки для дальнейших исследований.

Список литературы Предварительные результаты археологической разведки на островах и в прибрежных зонах Новосибирского водохранилища и реки Оби в 2015 году

- Васильев С.К. Некоторые итоги изучения Тарадановского аллювиального местонахождения позднеплейстоценовой мегафауны//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных

- территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -Т. XVII. -С. 20-25.

- Кирюшин Ю.Ф. Памятники истории и культуры северо-западного Алтая. -Барнаул: ВООПИИК, 1990. -131 с.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. -Новосибирск: Наука, 1977. -173 с.

- Огурцов А.Ю. На Кузнецкой линии//Кузнецкая старина. -Новокузнецк, 2007. -Вып. 9. -С. 40-67.

- Цыбанков А.А., Колонцов С.В., Постнов А.В., Марковский Г.И., Присекайло А.А. Результаты археологической разведки на островах Новосибирского водохранилища в 2014 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 442-445.

- Элерт А.Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. -Сер.: История Сибири. Первоисточники. Вып. VI. -Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. -310 с.