Предварительные результаты геохимического анализа культурных слоев пещеры двойная в Губском ущелье

Автор: Чернышева Е.В., Леонова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные данные, полученные в результате геохимического анализа колонки образцов, отобранной из отложений пещеры Двойная в предгорьях Северо-Западного Кавказа. Пещера Двойная - многослойный археологический памятник, содержащий культурные слои мезолита и верхнего палеолита. На основании анализа групп химических элементов - индикаторов геологических и почвенных процессов - были выявлены колебания значений коэффициентов, отражающие различную степень антропогенной нагрузки на разных этапах заселения пещеры. По данным проведенного анализа, наиболее длительное обитание и/или интенсивная деятельность связана с самым начальным периодом заселения пещеры в конце позднего плейстоцена.

Геохимический анализ, мезолит, верхний палеолит, северо-западный кавказ, пещерные отложения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328329

IDR: 14328329

Текст научной статьи Предварительные результаты геохимического анализа культурных слоев пещеры двойная в Губском ущелье

Определение содержания макро- и микроэлементов – один из перспективных методов изучения культурных слоев археологических памятников. В культурных слоях может отмечаться значительное накопление различных элементов (биогенной или техногенной природы), связанное с антропогенной деятельностью (Память почв…, 2008). Так, повышение концентрации фосфатов на территории древних поселений было установлено еще в 20-х гг. прошлого века О. Аррениусом ( Arrhernius , 1929). Фосфор, поступающий в почву вместе с остатками пищи, мусором и золой, быстро связывается почвенными компонентами и остается стабильным на протяжении очень длительного периода времени, что и позволяет судить о характере хозяйственного использования территории в прошлом ( Wells et al. , 2000). Анализ содержания фосфатов является наиболее значимым при идентификации и интерпретации археологических памятников ( Eidt , 1977; Holliday, Gartner , 2007; Nielsen, Kristiansen , 2014). Увеличение содержания

* Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 14-06-00200, 16-36-00381-мол_а; РГНФ № 15-01-00380.

фосфора также обусловлено его высвобождением из биогенного апатита, например, костей и зубов ( Oonk et al. , 2009b).

Впоследствии было показано, что в местах длительного и компактного проживания людей в почвах и культурных слоях может увеличиваться содержание целого спектра тяжелых металлов и редкоземельных элементов ( Александровский и др. , 2011; Долгих , 2011; Sullivan, Kealhofer , 2004; Wells et al. , 2000; Entwistle et al. , 2000). При этом состав макро- и микроэлементов может нести в себе информацию о характере поступающих субстратов, существовании различных функциональных зон в пределах археологического памятника: производственных, селитебных и т. д. В целом для почв археологических объектов характерно увеличение содержания следующих элементов: P, B, Cu, Mg, Mn, Ni, Se, Zn, K, Ba, Ca, Na (см., например: Davidson et al. , 2010; Oonk et al. , 2009a; Rotenberg , 2010; Wilson et al. , 2009; и др.).

На различных участках памятника содержание некоторых элементов может заметно варьировать. Так, в хозяйственных ямах, при условии попадания значительного объемов сгоревших материалов и золы, будет наблюдаться увеличение калия и фосфора ( Knudson et al. , 2004), а при синхронном увеличении большого числа элементов можно говорить о поступлении как органических, так и неорганических материалов ( Wilson et al. , 2009). Для очажной массы характерно повышенное содержание фосфора, калия и магния ( Fernandez et al. , 2002; Wells et al. , 2000; Parnell et al. , 2001), а повышение концентрации калия, цезия, бария и марганца может указывать на значительное поступление в культурный слой растительных остатков ( Middleton , 2004; Oonk et al. , 2009a; Wilson et al. , 2008). Такие элементы, как Al, Fe и Ti, не связаны непосредственно с антропогенной деятельностью; их увеличение свидетельствует о превалировании естественных почвенных процессов ( Oonk et al. , 2009b). В целом же, посредством геохимического анализа образцов из стратиграфических колонок можно выявить группы элементов-индикаторов, характеризующих изменение геологических и почвенных процессов во времени, а также определить интенсивность антропогенной активности ( Рябогина и др. , 2013; Полковникова и др. , 2014). При этом следует отметить, что геохимический анализ имеет ряд ограничений, поскольку тяжелые металлы могут адсорбироваться коллоидными частицами, гумусом и осаждаться на поверхности минералов и, кроме того, изменять свою миграционную способность в зависимости от внешних условий, например режима увлажнения и рН ( Перельман, Касимов , 1999). Тем не менее на сегодняшний день можно говорить о том, что геохимический анализ стратифицированных археологических объектов является надежным инструментом для реконструкции особенностей антропогенной деятельности в различные периоды существования памятника. Изучению геохимических свойств культурных слоев памятника верхнего палеолита – мезолита пещеры Двойная посвящена настоящая работа.

Описание памятника

Пещера Двойная находится в 9 км к западу-юго-западу от станицы Барака-евская Мостовского района Краснодарского края и расположена на левом берегу р. Губс (левый приток р. Ходзь), на высоте 46 м над уровнем воды в реке

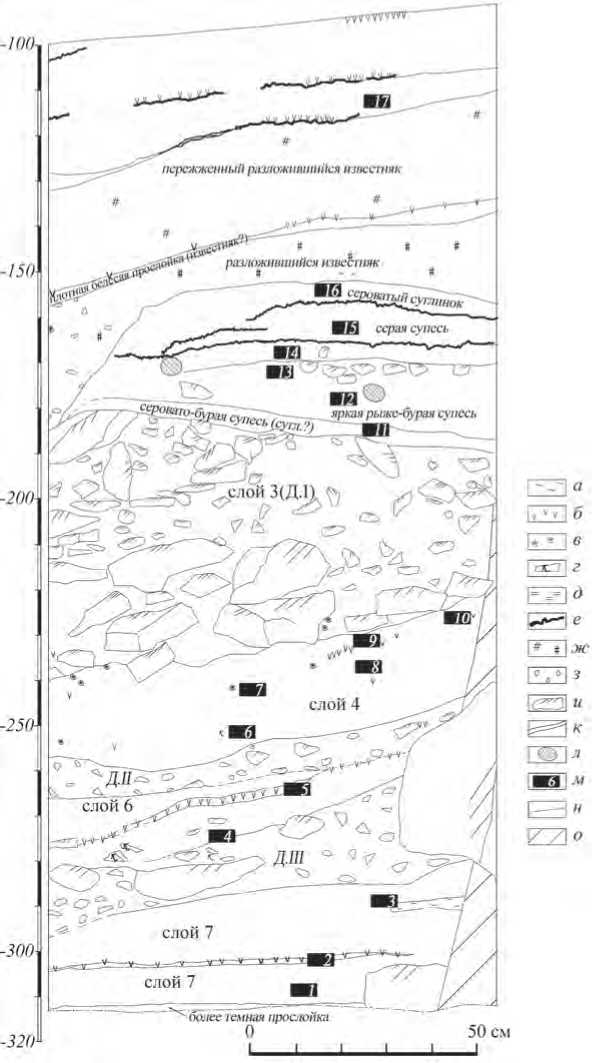

(803 м над у. м.). Пещера состоит из двух полостей – малой (восточной) и большой (западной), не соединяющихся между собой. Открыта П. У. Аутлевым в 1962 г. ( Аутлев , 1962) и вновь обнаружена в 2007 г. Е. В. Беляевой. Начиная с 2008 г. Губской экспедицией ИА РАН в западном гроте пещеры ведутся раскопки. Площадь раскопа составляет около 20 кв. м. К настоящему моменту на памятнике выделено три культурных слоя, имеющих свои структурные особенности и отличия в комплексах каменного инвентаря ( Леонова , 2015). На вскрытой раскопом площади вся мощность культурных отложений исследована лишь на небольшом (2 х 1,5 м) участке у западного свода пещеры при входе и составляет около 2,2 м. Здесь в 2013 г. была отобрана колонка образцов для анализа (кв. l -3). Выявлена следующая стратиграфия (описание слоев сверху вниз, указана их мощность) (рис. 1):

1 – пачка слоистых позднейших отложений (средневековых и современных) – чередование светло-серых и розовато-палевых (обожженный и/или разложившийся известняк) суглинистых и супесчаных слоев с тонкими черными (углистыми), белесыми золистыми, рыже-бурыми (железистыми?) прослойками с мелким щебнем; подстилается слоистыми рыжевато-коричневыми супесчаными отложениями. Общая мощность до 1 м.

-

2 – тонкая прослойка бурого суглинка. На данном разрезе не прослежен.

-

3 (Д. I) – горизонт обломков известняка (в верхней и нижней частях более крупных, в середине – более мелких) и щебня – следы мощного обвала свода пещеры) – 55 см.

-

4 – бурый (светло-коричневый) суглинок с щебнем, большим количеством раковин Helix, обломками костей, в нижней части с костным тленом. В толще читаются тонкие углисто-золистые прослойки – 15–30 см.

-

5 – отличается от слоя 4 чуть более светлым оттенком. Археологическое содержание слоев 4 и 5 пока разделить не удалось, оба литологических слоя относятся к одному культурному слою (первый культурный слой). На этом участке не прослежен.

Д. II – горизонт обвала между слоями 4/5 и 6 (Д.II) в виде некрупного щебня и разложившегося известняка – 5–20 см.

-

6 – бурый суглинок с тонкими углистыми прослойками, большим количеством раздробленных трубчатых костей и раковинами Helix – 5–30 см. Второй культурный слой.

Д. III – плотный слой окатанных (?) обломков известняка. Между камнями попадаются обломки костей животных – 0–20 см.

-

7 – темно-коричневый суглинок, разделенный несколькими углистыми и золистыми прослойками, включающий в себя большое количество расщепленного кремня, в том числе мельчайших чешуек, и костей животных. Третий культурный

Рис. 1. Профиль разреза пещеры Двойная с местами отбора колонки образцов

Условные обозначения: а – зола; б – угольки; в – раковины моллюсков Helix; г – фрагмент кости; д – глина; е – тонкая углистая прослойка; ж – разложившийся известняк; з – щебень, известняк; и – обломки известняка; к – более темная прослойка суглинка; л – кротовина; м – место отбора образца для геохимического анализа; н – линия дна раскопа 2013 г.; о – участок, не вскрытый раскопками слой. Видимая мощность на момент отбора образцов до 30 см. Раскопки 2014 г. показали, что скальное дно пещеры в этой части находится на 3–5 см глубже.

Артефакты встречаются по всей толще отложений. В верхней части (слои 1–3) они немногочисленны, в этих слоях на других участках раскопа также были найдены единичные фрагменты керамики эпохи бронзы (?) и средневековья, зафиксированы следы позднейших ям, частично нарушающие нижележащие слои. Археологические материалы первого культурного слоя (слой 4/5) предварительно относятся к позднему мезолиту, второй культурный слой (слой 6) содержит артефакты раннемезолитического времени. Наиболее насыщен находками третий культурный слой (слой 7), материалы которого относятся к концу верхнего палеолита ( Леонова , 2015).

Материалы и методы

Определение содержания макро- и микроэлементов проводили в образцах из колонки, отобранной в 2013 г. (рис. 1). Место отбора образцов было обусловлено несколькими факторами. По результатам исследований 2013 г. данный разрез отражал наиболее полно стратиграфию раскопа, при этом разрез был вскрыт в течение всего двух сезонов, в отличие от других участков профиля, верхние части которых были открыты в течение 3–5 лет. Положение у входа в пещеру исключает вероятность необитаемости (непосещаемости) данного участка в какой-либо из периодов заселения по сравнению с более дальними (глубокими) площадками грота, при этом почти вся пачка изученных отложений (за исключением самих верхних 20–30 см) ограничена с внешней стороны каменной ступенькой, что позволило отложениям сохраниться более полно, чем в центральной части пещеры, более интенсивно подвергающейся эрозионным процессам.

Образцы № 7–11 отобраны из толщи современных и средневековых отложений, из позднемезолитического слоя 4 – № 6–10, из раннемезолитического слоя 6 – № 4–5, из верхнепалеолитического слоя 7 – № 1–3 (рис. 1). В качестве контрольного образца был взят обломок известняка из пещеры.

Валовое содержание химических элементов определяли с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора МАКС-GV 2 1. На основе содержания химических элементов были рассчитаны следующие геохимические коэффициенты ( Hao et al. , 2010; Sheldon, Tabor , 2009; Калинин, Алексеев , 2011):

-

- Al 2 O3/(CaO+Na2O+K 2 O+MgO) - коэффициент выветривания. Позволяет судить об интенсивности выветривания почвенно-грунтового материала в различные периоды;

– Ba/Sr – коэффициент выщелачивания. Позволяет устанавливать интенсивность процессов выщелачивания в почвенной толще;

– TiO2/Al2O3 – коэффициент однородности. Позволяет оценить степень однородности слагающего материала и выявить периоды поступления постороннего грунта с иными характеристиками;

– Al2O3/SiO2 – коэффициент оглинивания. Отражает степень обогащения грунта глинистыми минералами.

Результаты и обсуждение

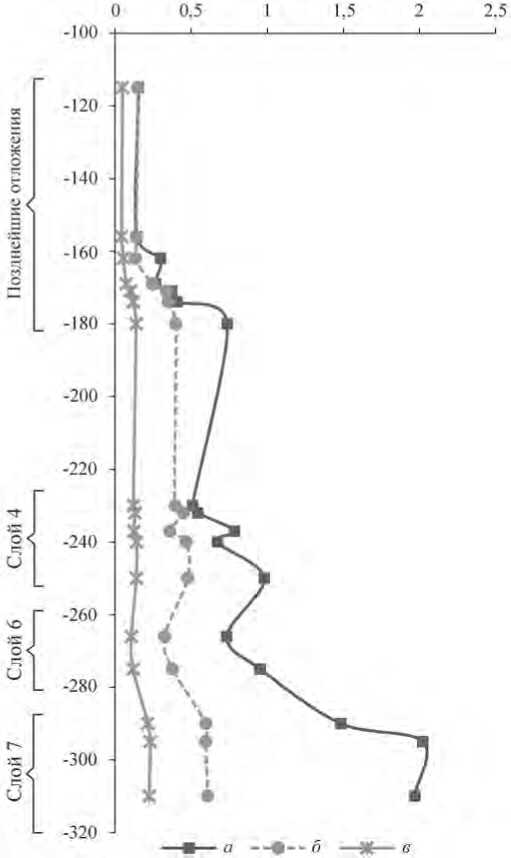

В толще отложений пещеры Двойная наблюдалось увеличение значений коэффициентов выщелачивания, выветривания и оглинивания по сравнению с контрольным образцом известняка, что свидетельствует об увеличении поступления грунтового материала, хорошо переработанного почвообразованием (рис. 2). Максимальные величины этих коэффициентов были характерны для верхнепалеолитического слоя (слой 7, образцы 1–3), и они были существенно выше, чем в толще позднейших отложений. Хорошо выраженные последствия поступления почвенного материала могут указывать на длительность формирования этого слоя или на интенсивность антропогенной нагрузки, в частности – на возможность использования пещеры в качестве постоянного убежища. В раннемезолитическом слое (слой 6, образцы 4–5) произошло значительное уменьшение значений этих коэффициентов, что говорит об уменьшении антропогенной нагрузки и, вероятно, отражает более кратковременное заселение пещеры и/или менее интенсивное использование исследуемого участка древними насельниками. В толще позднемезолитических отложений (слой 4, образцы 6–10) вновь произошло некоторое увеличение коэффициентов выщелачивания и выветривания, но особенно показателен коэффициент оглинивания. Причем увеличение коэффициентов не было равномерным, что тоже может указывать на изменение интенсивности и характера антропогенного воздействия на различных этапах формирования этого слоя.

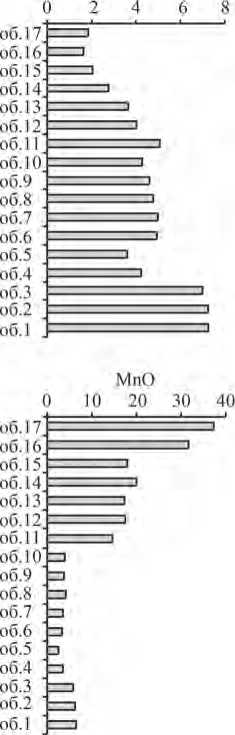

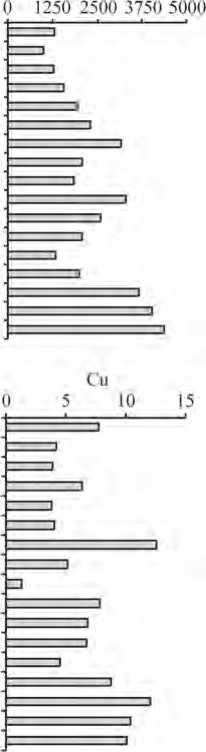

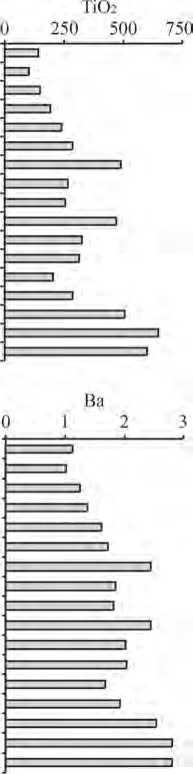

В культурных слоях также наблюдалось накопление таких химических элементов, как Al, Fe, P, S, Ti, Mn, Cu, Ba, Pb, Sn (рис. 3, табл. 1). При этом в толще древнейших отложений характер распределения этих элементов в целом был аналогичен характеру изменения геохимических коэффициентов, в первую очередь коэффициенту оглинивания. Во многом именно с процессом оглинивания связано увеличение содержания алюминия, железа и титана, которые сорбируются глинами и гумусом и входят в состав органо-минеральных компонентов почв ( Перельман, Касимов , 1999).

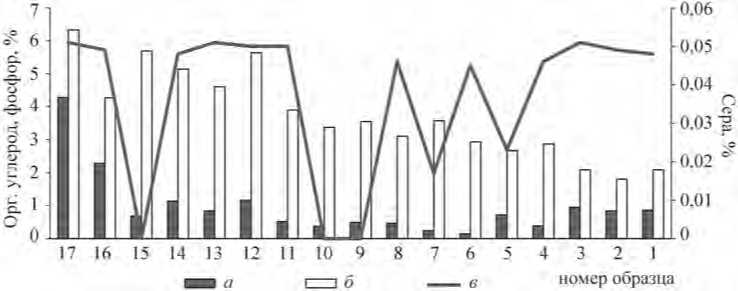

Остановимся подробнее на особенностях распределения биофильных элементов в толще антропогенных отложений. В первую очередь, это фосфор и сера – элементы, для которых характерно максимальное биогенное накопление. Так, в частности, содержание фосфора было довольно высоким и колебалось в пределах от 1,84 до 6,34 %, что значительно превышает аналогичные показатели для естественных почв. Максимальное накопление фосфатов характерно для толщи позднейших отложений, что связано с поступлением органических остатков в период, когда пещера использовалась в качестве загона для скота и временного убежища охотников.

Рис. 2. Геохимические коэффициенты в отложениях пещеры Двойная

1 – выщелачивания (Ba/Sr); 2 – выветривания (Al2O3/CaO+Na2O+K2O+MgO); 3 – оглини-вания (Al2O3/SiO2)

Сера – элемент, входящий в состав белков и жиров, поэтому его накопление связано с поступлением в почву остатков животного происхождения. Но, в отличие от других элементов, сера может переходить в форму оксидов и исчезать из культурного слоя при пирогенном воздействии. В отложениях пещеры Двойная максимальное содержание этого элемента зафиксировано в толще позднейших отложений и в нижнем верхнепалеолитическом слое, где они достигали 0,051 %

Рис. 3. Обогащение антропогенных отложений пещеры Двойная некоторыми элементами относительно вмещающей породы

(риc. 4). В тех же случаях, когда отмечались очень низкие значения серы или ее полное отсутствие (образцы 5, 7, 9, 10, 15) на фоне высокого содержания фосфора, можно предположить, что слой преимущественно состоит из минерализованной растительной массы, в которой отсутствуют органические соединения, что в целом характерно для зольников.

Аналогично изменяется и содержание органического углерода (рис. 4). Минимальные значения этого показателя характерны для образцов № 15, 10, 9, 7, 5. Здесь же зафиксировано и минимальное содержание серы. По всей видимости, в этих слоях имело место воздействие высоких температур, так как в результате сгорания органических материалов происходит потеря углерода и серы.

Таблица 1. Содержание макро- и микроэлементов в отложениях пещеры Двойная

Рис. 4. Особенности изменения органического углерода, фосфора и серы в культурных слоях

Это предположение подтверждается и присутствием углей в местах отбора образцов. Сравнительное содержание углерода, серы и фосфора может быть значимым для раскрытия происхождения фосфора в культурных слоях (рис. 4). Так, если в культурном слое наблюдается синхронное увеличение фосфора, серы и углерода, то, вероятно, фосфор имеет биологическое происхождение, и его увеличение связано с поступлением растительных и животных материалов, что отмечено в верхнепалеолитическом слое 7 (образцы № 1–3). Если же на фоне высокого содержания фосфора наблюдаются низкие содержания углерода, и в особенности серы, то фосфор в культурный слой поступал вместе с минеральными компонентами, такими как зола.

Достаточно интересен и характер распределения марганца. Марганец содержится в больших количествах в золе растений, где его среднее содержание составляет 0,7% ( Перельман, Касимов , 1999). В отложениях пещеры максимальные значения его содержания, так же как и фосфора, были выявлены в позднейших слоях, где они колебались в пределах от 0,16 до 0,41 %. В нижележащих слоях содержание марганца было существенно меньше, и характер его распределения соответствовал изменению геохимических коэффициентов (табл. 1). В то же время достоверное повышение содержания марганца в толще наиболее древних отложений пещеры может указывать на поступление растительных материалов, но если в верхних слоях растительный материал имеет зоогенную природу и связан с накоплением сгоревшего навоза, то в случае верхнепалеолитических слоев природа накопления марганца иная и связана, вероятно, с привносом растительного материала человеком.

Таким образом, полученные данные по геохимического анализу свидетельствуют о том, что в отложениях пещеры Двойная наиболее сильное антропогенное воздействие имело место при формировании верхнепалеолитического слоя. В этот период в культурный слой попадало большое количество различных органических материалов, а также осуществлялся привнос различными путями почвенного материала, что привело к увеличению геохимических коэффициентов и накоплению некоторых химических элементов, в первую очередь Al, Ti, Fe, Cu, Ba, Pb, и Sn. Результаты геохимического анализа вполне соответствуют археологическим данным, согласно которым наиболее интенсивная деятельность по производству и использованию каменных орудий велась на самых ранних этапах заселения пещеры. Коллекции находок и фаунистических остатков верхнепалеолитического слоя наиболее представительны и многочисленны. На данном этапе исследований сложно определить, заключает ли верхнепалеолитический слой следы нескольких кратковременных последовательных поселений или одного достаточно продолжительного (в течение сезона и более), на вскрытом участке никаких перерывов в накоплении археологических материалов не выявлено, хотя и отмечается некоторая слоистость отложений, которая может быть связана с довольно продолжительным заселением пещеры в конце позднего плейстоцена. Раннемезолитический (второй) культурный слой менее мощный, видимо, частично разрушен эрозионными процессами (ближе к выходу по центральной оси пещеры отложения этого времени не зафиксированы). Предположительно данный этап заселения (или нескольких заселений) убежища был более кратковременным. Позднемезолитический слой (культурный слой 1) сопоставим по мощности с верхнепалеолитическим, но количественно коллекция археологических артефактов гораздо меньше. Пачка отложений, содержащих позднемезолитические материалы, вероятно, подвергалась бóльшим разрушениям различного генезиса, чем подстилающие слои. Однако здесь необходимо отметить, что одной из отличительных черт верхнего культурного слоя является наличие огромного числа раковин наземных моллюсков Helix, которые были объектом собирательства позднемезолитических насельников. Возможно, что функциональная специфика поселения (или нескольких поселений) этого периода отразилась не только на количественном и качественном составе коллекции артефактов, но и на интенсивности антропогенного воздействия в рассматриваемый хронологический период.

Дальнейшие геохимические исследования образцов из пещеры Двойная, включая плоскостные пробы из культурных отложений, позволят более четко проследить динамику антропогенного воздействия и, возможно, реконструировать отдельные эпизоды конкретных периодов заселения.

Список литературы Предварительные результаты геохимического анализа культурных слоев пещеры двойная в Губском ущелье

- Александровский А. Л., Воронин К. В., Александровская Е. И., Дергачева М. И., Мамонтова Д. А., Долгих А. В., 2011. Естественнонаучные методы изучения многослойных доисторических памятников с гомогенным культурным слоем (на примере поселения Песочное-1 на озере Неро)//АП: материалы науч. семинара/отв. ред. А. в. Энговатова. М.: MA РАН. вып. 7. С. 11-25.

- Аутлев А. У., 1962. Отчет об археологических экспедициях, проведенных Адыгейским научно-исследовательским институтом в 1962 году//Архив MA РАН. Р-I. № 2467.

- Долгих А. В., 2011. Антропогенное накопление химических элементов в педолитоседиментах древних городов Европейской России//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. T 16. № 15. С. 135-143.

- Калинин П. И., Алексеев А. О., 2011. Геохимическая характеристика лёссово-почвенных комплексов Терско-Кумской равнины и Азово-Кубанской низменности//Почвоведение. № 12. С. 1436-1454.

- Леонова Е. В., 2015. К проблеме хронологии и культурной вариабельности каменных индустрий конца верхнего палеолита и мезолита Северо-западного кавказа (по материалам навеса Чыгай и пещеры двойная)//традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума российской академии наук/ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: ОИФН РАН. С. 77-87.

- Память почв: Почва как память биосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий/Отв. ред. В. О. Таргульян, С. В. Горячкин. М.: ЛКИ, 2008. 687 с.

- Перельман А. И., Касимов Н. С. 1999. Геохимия ландшафта. М.: Астрея-2000. 610 с.

- Полковникова М. Э., Мазуркевич А. Н., Кулькова М. А. 2014. Реконструкция функциональных зон на многослойных памятниках каменного века Сертейского микрорегиона: данные геохимических и археологических исследований//Каменный век: от Атлантики до Пацифики/Отв. ред.: Г А. Хлопачев, С. А. Васильев. СПб.: МАЭ РАН: ИИМК РАН. С. 318-339. (Замятнинский сборник. Вып. 3.)

- Рябогина Н. Е., Борисов А. В., Иванов С. Н., Занина О. Г., Савицкий Н. М. 2013. Природные условия на юге Среднерусской возвышенности в Хазарское время (IX-X вв.)//ВААЭ. №3 (22). С. 182-194.

- Arrhenius О. 1929. Die phosphatfrage//Zeitschrift für Pjlanzenemiihrung, Dungung und Bodenkunde. Bd 14. Heft 3. S. 185-194.

- Davidson D. A., Wilson C. A., Lemos I. S., Theocharopoulos S. P. 2010. Tell formation processes as indicated from geoarchaeological and geochemical investigations at Xeropolis. Euboea. Greece//JAS. Vol. 37. iss. 7. P. 1564-1571.

- Eidt R. C. 1977. Detection and examination of anthrosols by phosphate analysis//Science. Vol. 197 (4311). P. 1327-1333.

- Entwistle J. A., Abrahams P. W., Dodgshon R. A. 2000. The geoarchaeological significance and spatial variability of a range of physical and chemical soil properties from a former habitation site Isle of Skye//JAS. Vol. 27. iss. 4. P. 287-303.

- Fernandez F. G., Terry R. E., Inomata T., EberlM. 2002. An ethnoarchaeological study of chemical residues in the floors and soils of Q'eqchi' Maya houses at Las Pozas. Guatamala//Geoarchaeology. Vol. 17. iss. 6. P. 487-519.

- Hao Q., Guo Z., Qiao Y., Xu B., Oldfield F. 2010. Geochemical evidence for the provenance of middle Pleistocene loess deposits in southern China//Quaternary Science Reviews. Vol. 29. iss. 23-24. P. 3317-3326.

- Holliday V T., Gartner W. G. 2007. Methods of soil P analysis in archaeology//JAS. Vol. 34. iss. 2. P. 301-333.

- Knudson K. J., Frink L., Hoffman B. W., Price T. D. 2004. Chemical characterization of Arctic soils: activity area analysis in contemporary Yup'ik fish camps using ICP-AES//JAS. Vol. 31. iss. 8. P. 443-456.

- Middleton W. D. 2004. Identifying chemical activity residues on prehistoric house floors: A methodology and rationale for multi-elemental characterization of mild acid extract of anthropogenic sediments//Archaeometry. Vol. 46. iss. 1. P. 47-65.

- Nielsen N. H., Kristiansen S. M. 2014. Identifying ancient manuring: traditional phosphate vs. multielement analysis of archaeological soil//JAS. Vol. 42. P. 390-398.

- Oonk S., Slomp C. P., Huisman D. J. 2009a. Geochemistry as an aid in Archaeological Prospection and site interpretation: current issues and research directions//Archaeological Prospection. Vol. 16. iss. 1. P. 35-51.

- Oonk S., Slomp C. P., Huisman D. J., Vriend S. P. 2009b. Geochemical and mineralogical investigation of domestic archaeological soil features at the Tiel-Passewaaij site. The Netherlands//Journal of Geochemical Exploration. Vol. 101. iss. 2. P. 155-165.

- Parnell J. J., Terry R. E., Golden C. 2001. Using in-field phosphate testing to rapidly identify middens at Piedras Negras. Guatemala//Geoarchaeology. Vol. 16. iss. 8. P. 855-873.

- Rothenberg K. 2010. Multi-Elemental Chemical Analysis of Anthropogenic Soils as a Tool for Examining Spatial Use Patterns at Prehispanic Palmarejo. Northwest Honduras: MA thesis. Department of Anthropology. University of South Florida. Tampa. 121 p.

- Sheldon N. D., Tabor N. J., 2009. Quantitative paleoenvironmental and paleoclimatic reconstruction using paleosols//Earth-Science review. Vol. 95, iss. 1-2. P. 1-52.

- Sullivan K. A., Kealhofer L., 2004. Identifying activity areas in archaeological soils from a colonial Virginia house lot using phytolith analysis and soil chemistry//JAS. Vol. 31, iss. 12. P. 1659-1673.

- Wells E. C., Terry R. E., Parnell J. J., Hardin P. J., Jackson M. W., Houston S. D., 2000. Chemical analyses of ancient anthrosols in residential areas at Pieda Negras, Guatemala//JAS. Vol. 2, iss. 57. P. 449-462.

- Wilson C. A., Davidson D. A., Cresser M. S., 2008. Multi-element soil analysis: an assessment of its potential as an aid to archaeological interpretation//JAS. Vol. 35, iss. 2. P. 412-424.

- Wilson C. A., Davidson D. A., Cresser M. S., 2009. An evaluation of the site specificity of soil elemental signatures for identifying and interpreting former functional areas//JAS. Vol. 36, iss. 10. P. 2327-2334.