Предварительные результаты использования метода вычислительной рентгеновской томографии для анализа археологических деревянных изделий

Автор: Гольдберг Е.Л., Купер К.Э., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521612

IDR: 14521612

Текст статьи Предварительные результаты использования метода вычислительной рентгеновской томографии для анализа археологических деревянных изделий

Использование естественно-научных методов и технологий для анализа разнообразных источников стало характерной приметой времени в современной археологической науке. Так, для определения возраста комплексов, содержащих древесину приемлемой сохранности, как, например курганы пазырыкской культуры Алтая, применяется метод древесно-кольцевого анализа или дендрохронологии. Однако, как правило, объектами изучения являются крупноформатные конструкции: срубы, могильные перекрытия, колоды, ложа-кровати, и т.п. Вместе с тем в ходе многолетних исследований накоплен значительный материал, представляющий массовые серии разнообразных деревянных предметов (украшения одежды и конской сбруи, вооружение, посуда и другая бытовая утварь и пр.) из могильников рядового населения и родовой знати скифской эпохи Алтая [Кубарев, 1987, 1991, 1992; Полосьмак, 1994; Феномен…, 2000]. О важности дендрохронологического изучения также и деревянных изделий, и о первом опыте в этой области уже писалось ранее [Быков и др., 2008]. Целесообразность вовлечения предметов из дерева в такого рода анализ достаточно очевидна:

-

- зачастую древесина в коллекциях представлена именно небольшими изделиями, а не образцами погребальных конструкций;

-

- возможность использования предметов как дополнительного источника для датирования комплексов;

-

- определение пород древесины для различных реконструкций;

-

- изучение технологических особенностей изготовления деревянных изделий.

Как видим, эта категория находок таит в себе огромный пласт информации, который в основном остается невостребованным до сих пор. Одно из главных препятствий заключается в невозможности исследовать изделия из дерева обычными способами, которые применимы в дендрохронологии и, в первую очередь предполагают отбор образцов в виде поперечных спилов или кернов, либо необходимую подготовку соответствующей плоскости, а значит, связаны с разрушающим воздействием на объект исследования. По понятным причинам, в отношении предметов это невозможно в силу их уникальности и музейной ценности. Возникает вопрос - как полу- чить необходимые данные в виде измерений ширины годичных колец, не нарушая целостность артефактов? В настоящей работе в качестве выхода предлагается использование метода вычислительной рентгеновской томографии (ВРТ).

Экспериментальным образцом послужила деревянная бляха в форме усеченного конуса со сквозным отверстием в центре, которая являлась деталью колчана (см. рисунок а ), и происходит из кургана 1 могильника Ак-Алаха 1 [Полосьмак, 1994, с. 30]. Размеры предмета: диаметр – 37 мм, высота – 14 мм. Данное изделие было отобрано по причине того, что, будучи изготовлено из тонкослойной древесины, содержало достаточно большое количество годичных колец, а его сложная форма никак не позволяла производить их непосредственные замеры.

Метод ВРТ позволяет получать трехмерные данные о внутренней структуре исследуемых образцов, без их разрушения. Суть метода заключается в просвечивании образца рентгеновскими лучами, которые по-разному поглощаются в его различных областях. Ослабление рентгеновского излучения вдоль луча является интегральной характеристикой плотности исследуемого объекта. Таким образом, степень различия компонентов внутри образца зависит от их линейных коэффициентов рентгеновского поглощения.

Внутреннюю структуру трехмерного объекта можно восстановить с помощью формул обращения представляющих собой преобразование Радона, используя непрерывный набор проекций полученных при вращении

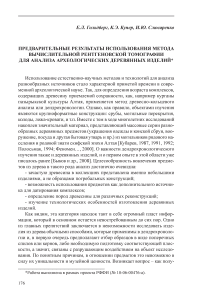

Исследование деревянного изделия методом вычислительной рентгеновской томографии.

а – общий вид колчанной бляхи из кург. 1 могильника Ак-Алаха-1; б – поперечный разрез предмета с обозначенным радиусом измерения; в – кривая плотности, отражающая изменчивость ширины годичных колец.

образца. В нашем случае, где проекционные данные распределены достаточно непрерывно вдоль любого направления вращения образца, наиболее предпочтительными является аналитические методы восстановления, основанные на алгоритме обратного проецирования с использованием быстрого преобразования Фурье.

Полученные трехмерные данные можно представить в виде градации серого цвета, где наибольшая яркость, белый цвет, будет отвечать за область максимальной рентгеновской плотности.

Таким образом, области с различными коэффициентами рентгеновского поглощения будут иметь контрастные границы, что дает возможность получить их четкое распределение в образце без его разрушения.

Синхротронное излучение (СИ) является наиболее ярким источником излучения в рентгеновском диапазоне, на 3-4 порядка превышая поток фотонов от обычных рентгеновских аппаратов. Это позволяет получать качественные изображения проекций внутренней структуры объекта с более высоким пространственным разрешением, при достаточно малых временах экспозиции. Малая угловая расходимость СИ, менее 1 миллирадиана, позволяет применять алгоритм восстановления для пучка с параллельной геометрией, а большая интенсивность потока рентгеновских фотонов делает возможным использование монохроматического излучения. В результате, упрощается алгоритм восстановления и улучшается качество получаемого трехмерного изображения исследуемых объектов.

В качестве томографической установки использовалась станция «Томографии и микроскопии» на канале вывода пучка СИ из накопителя ВЭПП-3 (ИЯФ, Новосибирск). Установка включала в себя следующие основные элементы: источник СИ, коллиматор СИ, монохроматор рентгеновского излучения и экспериментальный бокс.

Источником СИ являлось излучение релятивистских электронов с энергией 2 ГэВ из вигглера с полем 2 Тл. СИ из вигглера имеет непрерывный спектр с критической длиной волны λ с^^ 2.33 Å и интегральной мощностью 103 Вт. Блок входных щелей служит для формирования горизонтальных и вертикальных размеров пучка СИ и необходим для снижения тепловых и радиационных нагрузок на последующие элементы установки. Для выделения рабочей длины волны рентгеновского излучения использовался монохроматор, выполненный на основе монокристалла кремния с дифракционной плоскостью (111) обеспечивающий степень монохроматизации АХ / Х =10-3. В работе использовалось излучение с длинной волны λ ^^0.9Å позволявшие получать контрастные изображения исследуемых объектов. В экспериментальном радиационно-защищенном б о ксе были у с тан о в л ены в х одные щели, держатель с возможностью позиционирования и вращения образца и двухкоординатный рентгеновский детектор. Входные щели были необходимы для формирования профиля пучка СИ и отсечки рассеянного, паразитного, излучения от исследуемого объекта. Держатель обеспечивал подстройку образца по двум координатам относительно детектора и позволял выпол- 178

нять прецизионное вращение объекта для получения необходимого набора проекций. В качестве детектора рентгеновского излучения использовалась ПЗС матрица, фирмы «Photonic science», состоящая из 4008 x 2670 элементов, с размером одного элемента 16 x 16 мкм. В ходе томографической съемки мы получали непрерывный ряд проекций от 0 до 180 градусов, с шагом 1 градус, который позволял достичь пространственного разрешения 100 мкм в восстановленном трехмерном изображении изучаемого объекта. Такое разрешение обеспечивает вполне отчетливое различение границ годичных колец, в том числе и достаточно узких. Однако, размер пучка СИ, рабочая область детектора (41 x 61 мм2) и используемая длина волны рентгеновского излучения накладывает ограничения на размер исследуемых объектов, который не должен превышать 50-60 мм в поперечном сечении.

Трехмерное изображение позволяет получить виртуальный разрез предмета в любой требуемой плоскости, в том числе его поперечное сечение, которое обычно используется для фиксации ширины годичных колец (см. рисунок, б ). Существующие программные продукты позволяют измерить значения ширины колец по избранному радиусу и, в итоге получить требуемые для древесно-кольцевого анализа данные в их обычном формате – в виде числового ряда или графической кривой (см. рисунок, в ). Все дальнейшие процедуры, связанные с использованием этих данных, происходят уже с участием привычных инструментов дендрохронологического исследования: индивидуальные ряды сравниваются между собой, а затем перекрестно датируются по обобщенным древесно-кольцевым хронологиям памятников или длительным абсолютным дендрошкалам.

Определенную проблему может представлять то, что предметы, как правило, имеют небольшие размеры, и соответственно, по ним можно получить часто лишь короткие ряды, не более нескольких десятков колец, что по обычным стандартам является недостаточным для надежного датирования, так как перекрытие сравниваемых хронологий должно составлять не менее 50-70 лет [Методы..., 2000, с. 48]. В нашем случае, например, измеренный ряд насчитывал около 50 колец. Однако положение значительно облегчается в силу того, что для большого ряда памятников пазырыкской культуры уже построены обобщенные древесно-кольцевые хронологии по строительной древесине (могильники Чуйской котловины, плато Укок, Северо-Западной Монголии), а также длительная абсолютная дендрошкала для Саяно-Алтая [Мыглан и др., 2008]. Длительные хронологии позволяют проводить перекрестное датирование коротких древесно-кольцевых рядов, полученных по деревянным изделиям, особенно, если для этих же курганов уже имеются дендрохронологические данные. Т.о., появляется отсутствовавшая раннее возможность скоррелировать хронологию изготовления погребальных конструкций и предметов погребального инвентаря. Первый опыт относительного датирования курганов по коротким рядам годичных колец из предметов получен на материалах могильника гунно-сарматской эпохи Алтая Яломан ІІ [Быков и др., 2004; Быков и др., 2008].

Проведенные нами работы показали, что использование метода вычислительной рентгеновской томографии для анализа деревянных изделий из археологических памятников открывает недоступные ранее возможности, имеет очень хорошие перспективы и требует дальнейшей разработки.