Предварительные результаты исследований приполярного этнографического отряда в 2020 году

Автор: Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В текущем году на территории Березовского р-на ХМАО - Югры, Шурышкарского р-на ЯНАО продолжил исследовательскую и собирательскую работу Приполярный этнографический отряд ИАЭТ СО РАН. Основная цель экспедиции - мониторинг священных мест компактного проживания северных манси и хантов, сбор материалов, характеризующих духовную и материальную культуру автохтонного населения. Одним из итогов работ стало пополнение коллекции духовной культуры обскихугров найденными и приобретенными культовыми изделиями. Задача статьи - ввод в научный оборот новой информации о культовых предметах северных хантов и манси. Изделия разнообразные, они традиционные, но одновременно и уникальные. Предметы представлены несколькими группами. Самую представительную группу составляют иттарма - фигурки, назначение которых - быть временным вместилищем души умершего человека. В основе каждого изделия лежит антропоморфная фигурка. Следующая группа предметов -фигуры и одежда духов. Среди этих предметов наибольший интерес представляют фигуры духов, сформированные из пучка стрел. Одна из фигур была обернута поясом с двумя средневековыми бронзовыми подвесками - лапчатой и коньковой. К ритуальным предметам отнесены жертвенное покрывало и богатырский шлем, ложки для кормления духов, посуда, халат для медвежьего праздника. В публикации представлены результаты комплектования, дана характеристика группам предметов, свидетельствующим об устойчивых религиозных традициях почитания духов предков, духов-помощников, почитания оружия, использования археологических предметов в формировании фигур духов, дано описание прикладов с перстнями. Приведена характеристика сакральных предметов, свидетельствующих об обрядовой практике и практике почитания культа Небесного всадника и медведя. Отмечена рефлексия культовой обрядности, которая выразилась в изготовлении идола в первом десятилетии XXI в.

Этнография, обские угры, комплектование коллекции, культовый предмет, идол, обрядовая практика

Короткий адрес: https://sciup.org/145145149

IDR: 145145149 | УДК: 391.7 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.800-807

Текст научной статьи Предварительные результаты исследований приполярного этнографического отряда в 2020 году

Более 30 лет Приполярный этнографической отряд ИАЭТ СО РАН проводит мониторинг священных мест обских угров в местах их компактного традиционного проживания. В текущем году территория обследования включала район рек Северная Сосьва, Сыня и их притоков. Актуальность данного исследования продиктована возможностью проследить изменения интенсивности религиозной практики на протяжении нескольких десятков лет.

В ходе исследования были собраны многообразные предметы духовной культуры, свидетельствующие о наличии различных культов у обских угров. Данные изделия отражают черты религиозно-обрядовой практики: почитание семейных и родовых духов, духов предков, представления о реинкарнации души (фигурки иттарма ), атрибуты медвежьего праздника (халат), культ Небесного всадника (покрывало, шлем).

Цель статьи – ввод в научный оборот новой информации о культовых предметах северных хантов и манси.

Материалы и методы

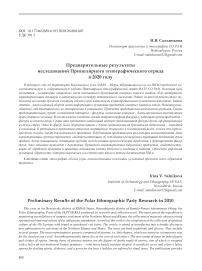

Среди собранных предметов самую многочисленную группу (восемь изделий) составляют иттар-ма – фигурки, назначение которых – быть временным вместилищем души умершего человека. В основе каждого изделия лежит антропоморфная фигурка, выполненная из свинца, в одном случае изображение сделано из дерева. Предметы из д. Юхангорт получены от А.К. Новюхова, кроме иттармы с вложением деревянной фигурки – она из д. Хурумпауль. Все металлические фигурки обернуты куском ткани, на них надеты от 5 до 7 слоев одежды. Верхняя одежда выполнена из сукна или меха, в двух случаях – из хлопчатобумажной ткани. Нижние рубахи, как правило, длиннее верхних; если верхняя одежда меховая, то обязательно наличие капюшона (рис. 1, 1–6, 8, 9 ). Все металлические антропоморфные изделия плоские, на лице подчеркнуты глаза и рот, изображены руки и ноги, часто непропорционально, ноги раздвинуты, руки иногда согнуты (рис. 1, 8, 11, 12 ).

Деревянная фигурка отличается тем, что туловище выполнено в форме прямоугольника. Пред- ставляет интерес иттарма, на одной из рубах которой имеются два штампа на ткани – в рамке буквы «Н.Н.С.», ниже – в рамке «КРОМЪ». Следовательно, для изготовления одежды духа использовалась ткань XIX в. Антропоморфная фигурка вместе с монетой 20 коп. 1869 г. была обернута лоскутом ткани и обвязана полоской ткани. Кроме того, отличался и покрой одежд идола, рукава реглан, вшиты ластовицы другого цвета, в остальных предметах рукава одежд втачные (рис. 1, 6). Антропоморфные фигурки размерами от 4 × 1 см до 9,8 × 1,2 см, длина фигур духов от 16 см до 30 см.

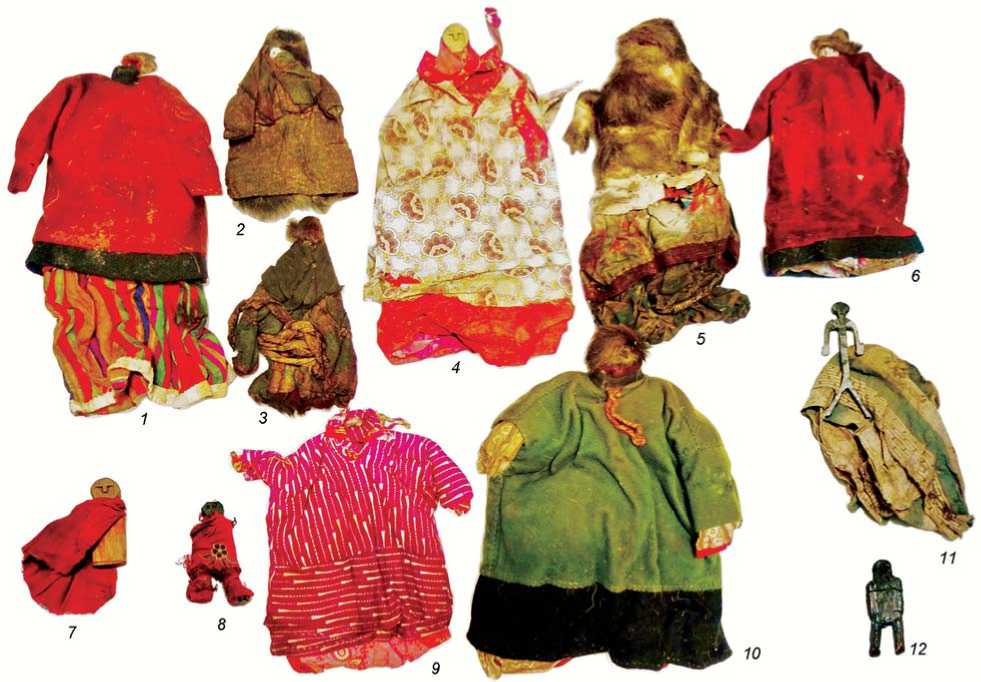

Следующая группа предметов – фигуры и одежда духов-покровителей. Наибольший интерес представляют фигуры духов, сформированные из пучка стрел. Стрела или пучок стрел может символизировать фигуру воина-«богатыря» – мифического предка территориальной группы, почитание которой сохранилось в период сложения военно-поте-старной системы [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 35].

В этом году коллекция пополнилась двумя пучками стрел (рис. 2, 6 , 7 ). Первый происходит из разрушенного культового места возле селения Хорьер. Он представляет собой две связки стрел, обернутые сверху тремя кусками ткани: верхний – серый в клеточку – как бы подчеркивает верхнюю часть идола, средний – марлевый – туловище, серо-голубой в полоску – нижнюю часть предмета (рис. 2, 7 ). Изделие обернуто красным плетеным шерстяным шнуром, к которому узлом привязаны лапчатая и коньковая бронзовые подвески, к шнуру прикреплено простое кольцо. Внутри клетчатой ткани приклад – монеты 2 коп. 1961 г. и 1 коп. 1949 г. Сверху привязана красная полоска, в которой завернута подвеска из металла с отверстием для подвешивания. Одежда идола многослойная, второй слой из марли (со следами жертвенной крови), к которой был привязан бубенчик, средняя часть фигуры перевязана двумя полосками белой ткани, внутри которой были положены фигурки рыб и металлический кружок. Одна из полосок ткани – фрагмент от упаковки посылки, что дает основание датировать этот приклад 40-ми гг. XX в. Ниже в два слоя белой ткани обернуты два пучка стрел. Один сверток стрел отдельно обернут черной тканью, оба приклада перевязаны тремя полосками ткани: белой с прикладами – монетами 15 коп. 1924 г.

Рис. 1. Фигурки иттарма – временное вместилище души умершего человека.

и 20 коп. 1934 г., во втором случае сбиты в единый монолит две монеты. Сами стрелы в количестве 6 ед. перевязаны цветной полоской ткани красного цвета, куда прикреплен приклад – монета 5 коп. 1945 г., и связаны со вторым пучком полоской цветной ткани. Во втором пучке три стрелы (у одной обломано древко), они полностью обмотаны тканью, обернуты шнурком, к которому привязано кольцо. В тканях найдены приклады – монеты 2 и 3 коп. 1916 г. Все стрелы имеют длинные древки, расщепленный насад. Сохранился только один долотовидный металлический наконечник (рис. 2, 7 ).

Разбирая приклад, мы пришли к выводу о том, что идол формировался поэтапно, первоначально это был один пучок стрел, изготовленный в начале ХХ в., затем его соединили со вторым в 40–50-е гг. ХХ в. и дополняли прикладами до конца 60-х гг. ХХ в.

Второй пучок стрел может быть датирован по прикладам монет 50–60-ми гг. XX в. Семь стрел с длинными расщепленными насадами обернуты в несколько слоев ткани: верхняя – белого цвета, нижние – красного. Стрелы обернуты полосками ткани с прикладами – монетами 1951, 1953, 1961 г. На одной стреле сохранился трапециевидный наконечник, выполненный из алюминия, – имитация боевого (рис. 2, 6 ).

Одежда духов-покровителей в количестве пяти предметов представлена верхними меховыми одеяниями. Четыре предмета найдены в разрушенном амбарчике в среднем течении Сыни, еще один получен от ханта А.К. Новюхова (д. Юхангорт). Одежда двух типов – глухая парка (рис. 2, 3–5 ) и распашная (рис. 2, 1, 2 ). Глухая одежда – с капюшоном, украшена по подолу цветными вставками красного сукна, распашная одежда – без капюшона, горловина с воротником-стойкой, у одной рукава сшиты из красного сукна (рис. 2, 4 ). В отдельных случаях рукава дополнительно украшены цепочками с пуговицами, некоторые подпоясаны шнурками. К одной парке был пришит кусочек белой ткани, в которую был зашит приклад – монета 10 коп. 1915 г. (рис. 2, 5 ), к другой – приклад в виде кольца с монограммой (рис. 2, 3 ) и к третьей – круглый металлический кружок, согнутый вдвое (рис. 2, 1 ). Одежда декорирована лентами из цветного сукна и плетеными шнурами, пришитыми к лицевой стороне. Внутри меховой одежды вставлена нижняя рубаха, покрой которой повторяет покрой верхней одежды. Размеры изделий от 36 × 27 см до 30 × 39 см (рис. 2, 1 – 5 ).

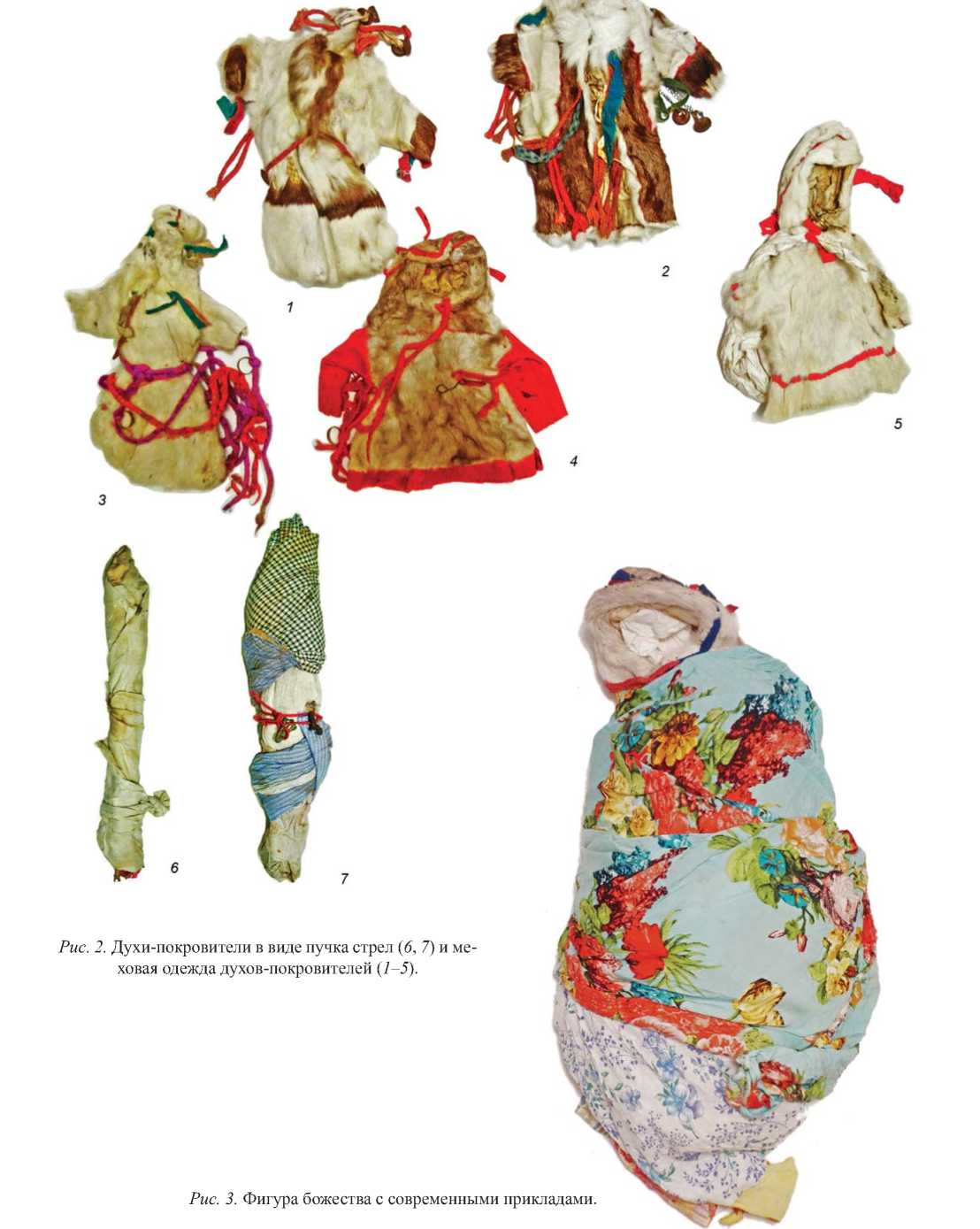

Интересна многослойная фигура духа, найденная в разрушенном амбарчике в бассейне р. Сыня (рис. 3). Ее основание сформировано в 50–60-е гг.

Рис. 3. Фигура божества с современными прикладами.

Рис. 2. Духи-покровители в виде пучка стрел ( 6, 7) и меховая одежда духов-покровителей ( 1-5 ).

XX в. и представляет собой меховую глухую парку с капюшоном, декорированную вставками зеленого и синего сукна. Она украшена пришитыми полосками зеленого сукна и хлопчатобумажной ткани, в которую зашиты три монеты 15 коп. 1961 г., на спине изделия пришиты полоска ткани с бубенчиками. Внутрь меховой одежды вставлена рубаха, сшитая из белой ткани, глухая, со стойкой с завязками, рукава реглан, проймы не зашиты. На спине рубахи пришит карман, куда вложена монета 20 коп. 1951 г. Одежда завернута в шерстяной платок, в углу которого завязаны монета 5 руб. 1998 г. Второй слой – платок с люрексом с завязанной в углу монетой 2 руб. 2000 г. Далее изделие обернуто полоской красной ткани с юбилейной монетой 15 коп. 1917–1976 гг. Сверху предмет обвязан полоской сукна оранжевого цвета с завязанной внутри монетой 5 руб. 1998 г. и тремя кусками цветной ткани. Затем фигура обернута тремя кусками ткани, в углах которых завязаны приклады – монеты от 1998 г. до 2007 г. и жетон с профилем античного воина. Далее фигура обернута еще двумя кусками ткани и тремя платками, в углах которых завязаны монеты первого десятилетия XXI в. Изучение последовательности одежд идола приводит к выводу о рефлексии культовой практики почитания духов в начале XXI в.

Еще одна группа – культовые предметы. К ней мы отнесли принадлежности, используемые в ритуальной практике. Для обряда кормления духов использовались деревянные ложки, полученные от А.К. Новюхова. Они имеют короткий черешок, неглубокий овальный черпак и украшены орнаментом, сделанным выжиганием. Дно и лицевая сторона черпака одной из ложек украшена фигурой двуглавого орла (рис. 4, 1 ). Черпак второй ложки декорирован по периметру цветными полосками и цветочным орнаментом в виде ананаса в окружении виньеток (рис. 4, 2 ). В данную группу включены также: латунное блюдце с отогнутым наружу бортиком, на котором есть отверстия для подвешивания (рис. 4, 4 ); ковшик на поддоне, с ручкой и рифленым туловом, на поверхности ковша видны следы позолоты (рис. 4, 3 ); умывальник на поддоне, с носиком-сливом, тулово которого расширяется к середине и резко сужается к венчику (рис. 4, 5 ). К культовым предметам отнесен и халат, который был использован для медвежьего праздника в 60-е гг. ХХ в. Халат распашной на подкладке, расклешен за счет клиньев, вставленных в боковые швы, ворот украшен стойкой, лицевая сторона сшита из сатина красного цвета, рукава втачные, обшлага и подол декорированы цветной бейкой из материала подкладки. Под стойкой пришита пласт-

Рис. 4. Ритуальные предметы: деревянные ложки ( 1 , 2 ), ковш ( 3 ), латунное блюдце ( 4 ), умывальник ( 5 ). Приклады с ювелирными изделиями ( 6 , 7 ).

Рис. 5. Ритуальные предметы: шлем богатырский ( 1 ) и жертвенное покрывало ( 2 ).

массовая пуговица, к подолу прикреплено булавкой кольцо от цепочки. Все эти предметы получены из д. Хурумпауль.

Среди культовых предметов наибольший интерес представляют ритуальные изделия, свидетельствующие о культе Небесного всадника. Это жертвенное покрывало и богатырский шлем из д. Юхангорт. Жертвенное покрывало (рис. 5, 2) изготовлено из сукна бордового цвета, на которое нашиты семь квадратов черного и красного цвета: к основному полю, состоящему из шести квадратов, пришит седьмой квадрат. На каждом из ква- дратов изображен всадник с поднятыми вверх руками. Изображения чередуются: красные на черном фоне и черные на красном. Квадраты расположены симметрично, нестандартной является орнаментальная полоска. К углу седьмого квадрата прикреплен колокольчик со снизкой голубых бус, там же прикреплен кожаный поясок с тремя кольцами. По периметру покрывало оторочено мехом, по углам пришиты снизки голубых бус и колокольчики или бубенчики, с одной стороны к седьмому квадрату привязана деревянная резная конструкция, в которую вставлена накрученная проволока, к ее петлям прикреплены бубенчики. Подкладка выполнена из цветной ткани. Размеры предмета 120 × 79 см.

Верхняя часть богатырского шлема (рис. 5, 1 ) выполнена из семи клиньев красного, синего и зеленого сукна, украшена нашивными треугольниками разных цветов. Нижняя часть сшита из пяти квадратов красного сукна, украшена синим и зеленым орнаментом. По нижнему периметру пришита меховая опушка и лисий хвост. К нижнему краю пришиты полоска сукна, снизки бус белого и синего цвета (к одной из них прикреплен бубенчик-шар-кунец) и две снизки бус желтого цвета. Подкладка выполнена из шелка желтого цвета. Размеры изделия 70 × 34 см.

Последние предметы, на которые необходимо обратить внимание, – это приклады. Два приклада одинаковы по внешнему виду – это полоски ткани, соединенные в виде поясков, на которых узелками привязаны кольца и перстни. Всего на первом прикладе – 5 узелков и привязано 23 кольца, на втором – также 5 узелков и прикреплено 29 колец и перстней. Все украшения можно разделить на несколько типов по оформлению ободка: это гладкие пластинчатые кольца, пластинчатые с орнаментальной полоской в виде косых насечек, проходящих посередине кольца, перстни щитковые и перстни с гнездом для вставки. На щитковых перстнях имеются растительный орнамент, геральдический в виде двуглавого орла, хаотичный нарезной. Предметы предоставлены А.К. Новюховым (см. рис. 4, 6, 7 ).

Результаты и обсуждение

Экспозиционные сборы характеризуют духовные традиции северных манси и хантов. К ним относится почитание предков в виде изготовлений иттарма как вместилища духов. Изучению этой устойчивой традиции посвящены исследования многих авторов, которые обобщены в статье А.А. Богордаевой [2019]. Она выявляет динамику особенностей одежды кукол, в частности справедливо отмечает, что данная одежда сохраняет традиционный покрой, а внутренние фигурки – антропоморфные, литые, сделаны из свинца по деревянной форме. Они индивидуальны, как и те, что обнаружены в этом году. Необходимо отметить, что многие предметы, привезенные в текущем году, изготовлены в XIX в., этот вывод подтверждают вложения из монет и штампы на ткани.

Антропоморфные фигуры в виде связки стрел, обернутой тканью с прикладами монет, литых фигурок в виде рыб, свидетельствуют об устойчивой традиции культа духов-покровителей. Особенно примечателен факт использования средневековой 806

шумящей коньковой подвески и полой фигурки уточки. Данные предметы датируются IX–XII вв., исследователи отмечают их широкое распространение [Кузнецова, 2012]. Следовательно, археологические предметы для обских угров имели сакральное значение и именно по этой причине были использованы для фигур духов.

Ритуальные предметы, указывающие на наличие культа Небесного всадника, аналогичны ранее описанным [Гемуев, Бауло, 2001], тем не менее представляют интерес, поскольку в семантике оформления жертвенного покрывала имеется дополнительная орнаментальная полоса, не характерная для данного типа предметов.

Кольца и перстни широко используются в ритуальной и обрядовой практике [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 171]. Их ряд пополнен новыми прикладами с большим количеством украшений из сборов текущего года. При типологии изделий исследователи традиционно используют классификацию, предложенную М.В. Седовой на примере ювелирных изделий древнего Новгорода [1981]. Круг аналогий достаточно широк. Кольца гладкие и с орнаментальной полоской из косых насечек встречаются в «остяцкой коллекции» из собрания Музея антропологии Московского государственного университета, среди находок Тобольска [Мурашко, Кренке, 2001, рис. 119, 23 , 24 ; Алиева, 2014, с. 193, рис. 1, 19–21]. Щитковосрединные перстни являются самой многочисленной и достаточно однообразной по декору группой. Они встречены при исследовании археологических памятников Нового времени: Березовского городища, г. Тары, в Надымском городке и датируются XVIII – началом ХХ в. [Кардаш, 2009; Та-тауров, 2011; Пархимович, 2008].

В целом предметы отражают типичные черты религиозно-обрядовой практики северных групп обских угров: культ Небесного всадника, представление о реинкарнации души ( иттарма ), большое значение оружия и украшений, культ духов-помощников и духов-покровителей.

Заключение

Полевые исследования текущего года стали новым источником комплектования этнографической коллекции. Собранные предметы духовной культуры свидетельствуют, с одной стороны, об угасании духовной традиции, на которое указывает то, что многие святилища не посещаются, и они ветшают, а с другой – о наличии религиозной рефлексии, что демонстрируют платки со следами жертвенной крови и прикладами – монетами начала ХXI в. Полевые наблюдения последних лет приво- дят к мысли о том, что духовная традиция автохтонного населения переживала периоды ренессанса в 1920-е гг., затем в 1960-е гг., и, может быть, в усеченном виде возродится в XXI в.

Список литературы Предварительные результаты исследований приполярного этнографического отряда в 2020 году

- Алиева Т.А. Перстни из культурного слоя г. Тобольска (по материалам базарного раскопа) // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск; Тюмень; Екатеринбург, 2014. - Т. 1. - С. 188-193.

- Богордаева А.А. Особенности изображения умерших у северных хантов и манси во второй половине XX -начале XXI в. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2019. - № 2 (45). - С. 117-131.

- Гемуев И.Н., Бауло А.В. Небесный всадник. Жертвенные покрывала манси и хантов. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - 160 с.

- Гемуев И.Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. - Новосибирск: Наука, 1986. - 190 с.

- Кардаш О. В. Надымский городок в конце XVI - первой трети XVIII в.: история и материальная культура. -Нефтюганск: Магеллан, 2009. - 360 с.

- Кузнецова В.Н. Изображение коней начала II тыс. н.э. (к вопросу о стилистике Волго-Камья // Тр. КАЭЭ. -Пермь, 2012. - Вып. 8. - С. 203-209.

- Мурашко О.А., Кренке Н.А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX веке. - М.: Наука, 2001. - 156 с.

- Пархимович С.Г. Коллекция артефактов из раскопок Березовского городища // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск: Апельсин, 2008. -С. 251-262.

- Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Нового-рода (X-XV вв). - М.: Наука, 1981. - 196 с.

- Татауров С.Ф. Город Тара - с чистого листа // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск: Ом. ин-т (филиал) Рос. гос. торг.-экон. ун-та, 2011. -С. 242-252.