Предварительные результаты исследования памятников стоянка Рожково и остров Сосновый в Кежемском районе Красноярского края

Автор: Амзараков П.Б., Ковалева О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521685

IDR: 14521685

Текст статьи Предварительные результаты исследования памятников стоянка Рожково и остров Сосновый в Кежемском районе Красноярского края

Стоянка Рожково расположена на первой надпойменной терраске левого берега р. Ангара в 500 м к ЗЮЗ от бывшей одноименной деревни, в 40 км к востоку от г. Кодинска Кежемского района Красноярского края. Памятник был открыт в 1972 г. разведочным отрядом КАЭ ИГУ под руководством Н.И. Дроздова. В последующие годы неоднократно обследовался отрядами СААЭ КГПИ. В 1985 г. памятник обследован отрядом по паспортизации памятников археологии КАЭ КГПИ. Памятник паспортизирован, Законом Красноярского края № 14-526 от 24 июня 1997 г. поставлен на государственную охрану. В 2005 г. совместным отрядом КГПУ им. В.П. Астафьева и ИАЭТ СО РАН на памятнике были проведены раскопки на площади 100 м2.

В полевые сезоны 2008, 2009, 2010 г Рожковским и Сосновским отрядами Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН в рамках проекта по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенных в границах затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС на р. Ангара, на памятнике проводились стационарные охранно-спасательные археологические раскопки. В работах отрядов принимали участие выпускники и студенты Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.

В полевом сезоне 2010 года было исследовано 1555,5 м2 площади. Всего с 2008 по 2010 год была исследована площадь в 4769,5 м², на которой было найдено свыше 25 тысяч археологических находок, а также выявлено 8 древних сыродутных железоделательных горнов.

Площадь вскрывалась 3 раскопами. Первый раскоп располагался на первой надпойменной террасе высотой около 5 метров над уровнем среднегодового уреза воды р. Ангара на правом берегу устья ручья Рожковка. Второй – был разбит на береговом увале первой надпойменной террасы р. Ангара высотой 7-10 м. Третий раскоп находился на высокой (свыше 15 м) береговой террасе р. Ангара.

На памятнике было зафиксировано 5 культурных слоев, которые условно можно отнести к следующим хронологическим периодам: неолит-энеолит, эпоха бронзы, ранний железный век, гунно-сарматское время и раннее средневековье. При этом стратиграфически слои фиксировались только на первом раскопе в устье реки Рожковка, где надпойменная ситуация и мощ- ность голоценовых напластований в сочетании с тяжелым грунтом позволяла производить горизонтальное разделение культурных слоев. В раскопах 2 и 3 легкий грунт (супесь) и небольшая мощность голоценового слоя демонстрировали отсутствие четкого вертикального разграничения культурных слоев.

Слой эпохи неолита представлен находками каменной индустрии и керамики с оттисками сетки-плетенки.

Слой эпохи ранней бронзы характеризуется керамикой орнаментированной одним, или чаще, двумя рядами жемчужин, расположенных под венчиком.

В слое эпохи раннего железа основная масса находок представлена фрагментами керамических сосудов «цепаньского» типа. Этот тип керамики отождествляется с цепаньской археологической культурой раннего железного века. Возникшая на территории Северного Приангарья в VIII веке до н.э., цэпаньская культура прошла в своем историческом развитии два этапа. Хронологические рамки первого этапа: VIII-V в в . д о н.э., второго: IV-ІІ вв. до н.э. [Привалихин, 1993, с.21].

Цэпаньские сосуды – фигурные, закрытые и круглодонные. Изготавливались они ручным способом и орнаментировались по зонам. Орнамент располагался на венчике, шейке и частично охватывал тулово сосуда. Придонная часть сосуда и донышко не украшались. Характерной особенностью цэпаньской керамики является наличие на внешней стороне сосудов широкой налепной ленты (валика) [Привалихин, 1993, с.19,20 ].

Кроме этого к эпохе раннего железа относятся и находки некоторых бронзовых предметов, обнаруженных в раскопах с неявной стратиграфической ситуацией. Особо стоит отметить бронзовую четырехлепестковую бляшку с петелькой на внутренней стороне. Такого рода предметы иногда встречаются в инвентаре тагарской археологической культуры. Они использовались в качестве украшений головных уборов [Кириллов, 1983, с.63, рис.16].

Слой гунно-сарматского времени маркируют многочисленные находки тонкостенной обмазочно-валиковой керамики. Эта керамика изготавливалась ленточным способом. С наружной стороны она покрывалась тонким слоем жидкой глины-обмазки. Слой размазывался по стенке пальцами, отчего образовывались тонкие треугольные в сечении валики. Валики на ту-лове строятся в мотив горизонтальной или вертикальной елочки [Мандры-ка, 1997, с.213].

Посуда с таким декором тулова появляется на Ангаре и Нижнем Енисее на рубеже эр, позднее распространяется в Красноярско-Канской лесостепи [Мандрыка, 1997, с. 214-216.].

К этому культурному слою относятся многочисленные отходы и продукты железоделательного производства. Зафиксированы остатки сыродутных горнов. Отмечены находки изделий из кости (наконечники стрел, дротиков, проколки «грифельные» кости и др.).

Для слоя эпохи средневековья характерны находки валиковой керамики с толстыми стенками орнаментированной различными вариантами зубчатого и гладкого штампа изделия из железа представленными наконечниками стрел различных типов, пластинчатыми ножами, трубчатой подвеской и т.д.

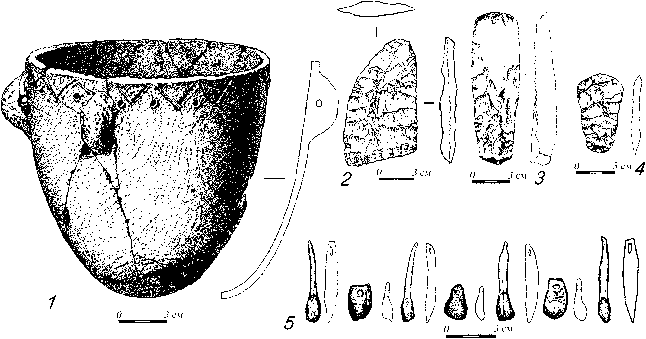

В 2010 году в 5 м к юго-востоку от юго-восточного угла 3-го раскопа на лесозаготовительном участке 2009 года были обнаружены остатки разрушенного неолитического погребения ребенка. Захоронение было полностью уничтожено в результате работы тяжелой гусеничной трелевочной техники. Остатки костей младенца и фрагменты керамики были разбросаны на площади около 10 м². Кроме этого удалось найти несколько изделий из камня и большую часть ожерелья, состоящего из клыков и резцов марала и косули (см. рисунок ). Кости, керамика и украшения сохранили следы охры. Каменный инвентарь состоял из двух каменных тесел и большого подтреугольного ножа-бифаса. Удалось почти полностью восстановить керамический сосуд. Он представлял собой остродонную «банку» открытого типа с прямым венчиком, орнаментированную оттисками сетки-плетенки, под венчиком сосуд был украшен прочерченной зигзагообразной линией и небольшими ямочными вдавлениями. С одной стороны у сосуда имелись две маленькие овальные налепные ручки со сквозным отверстием посередине. Предположительно сосуд являлся дымокуром. Больше ничего из погребального инвентаря обнаружить не удалось.

Параллельно с исследованием стоянки Рожково в 2009-2010 годах Рожковским и Сосновским отрядом были проведены охранно-спасательные раскопки на территории памятника Остров Сосновый.

Археологическая стоянка Остров Сосновый находится на территории бывшей деревни Сосновка на нижней оконечности острова Сосновый, кото-

Предметы из разрушенного детского погребения

1 – керамический сосуд; 2 – каменный нож-бифас; 3, 4 – каменные тесла;

5 – украшения из зубов марала.

рый расположен ниже Глухой шиверы по течению Ангары напротив бывшей д. Рожково. Памятник дислоцируется на островной террасе высотой до 14 м. Площадь памятника на момент паспортизации составляла 316 100 кв. м. Отметка высоты, к которой приурочен памятник – 150 м (минимальная), 157 м (максимальная). Памятник был открыт в 1969 г. отрядом КАЭ ИГУ под руководством Г.И. Медведева. Повторно обследован в 1972 г. отрядом КАЭ ИГУ. В последующие годы памятник неоднократно осматривался отрядами СААЭ КГПУ. В 2006 году обследовался отрядом ЛАиЭС СФУ под руководством П.В. Мандрыки. В результате работ были выявлены объекты Сосновый 2-4, входящие в площадь объекта Остров Сосновый.

Основной задачей работ 2009 года стало уточнение границ распространения культурного слоя на острове Сосновый. С этой целью по береговой линии острова была разбита сетка из 138 рекогносцировочных раскопов общей площадью 207 м² а также раскоп №1 размерами 3х7 метров.

Раскопки 2009 года позволили уточнить границы распространения культурного слоя на памятнике, выявить перспективные места для исследования. Всего было найдено 102 артефакта различного рода.

По итогам работ 2009 года в полевом сезоне 2010 г были произведены раскопки наиболее перспективных участков общей площадью 550 м². Наличие культурного слоя было отмечено на объектах Сосновый 1, 3, 5. На объекте Сосновый-4 было исследовано 10 древних хозяйственных ям при отсутствии археологического материала, что затрудняет датировку выявленных объектов. Ямы подобного типа использовались в этнографическое время для квашения рыбы.

Стратиграфическая ситуация объекта Сосновый-1 продемонстрировала полное уничтожение культурных слоев в результате хозяйственной деятельности русской деревни Сосновка. Археологический материал фиксируется в переотложенном состоянии и представлен находками фрагментов керамики, отходами и продуктами каменной индустрии, остеологическим материалом. На объекте Сосновый-3 на площади 50 кв м. были зафиксированы находки фрагментов трех керамических сосудов. Отсутствие какого-либо иного археологического материала позволяет интерпретировать эти находки как случайные, вне культурного слоя. На объекте Сосновый-5 в результате раскопок 2009-2010 гг. на площади 79 м² был выявлен слабо выраженный культурный слой, представленный немногочисленными находками отходов и продуктов каменной индустрии, а также фрагментов керамических сосудов с оттисками сетки плетенки. Общий характер материала позволяет интерпретировать объект как кратковременная стоянка эпохи неолита-ранней бронзы.

В целом, исследования многослойных стоянок Рожково и о. Сосновый позволили получить интересные разнородные материалы, дополнившие наши представления об этнокультурных процессах, происходивших на территории Северного Приангарья с эпохи неолита до раннего средневековья.