Предварительные результаты исследования ставрографической коллекции некрополя Спасского собора (Куйбышев - ранее Каинск)

Автор: Сальникова И.В., Тимощенко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В полевые сезоны 2019-2020 гг. Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН проведено исследование на месте Спасского собора г. Куйбышева (Каинска), построенного в 1804 г. на территории ранее существовавшей деревянной церкви. В ходе работ был обнаружен некрополь, который, вероятно, включал погребения, сооруженные в более ранний период, во время функционирования деревянного храма (последняя треть XVIII в., до началаXIXв.). За все время исследований вскрыто 1154м2, зафиксировано 489 погребений. Цель статьи - ввести в научный оборот структурированную информацию о ставрографической коллекции, сформированной в результате изучения данного археологического памятника. Коллекция включает наперсный крест-распятие и 253 нательных креста. При ее систематизации выявлено 7 типов крестов-тельников, характерных для аналогичных собраний памятников Нового времени Западной и Восточной Сибири. Отмечено, что в коллекции присутствуют уникальные изделия, не имеющие иконографических аналогий, но входящие в определенный тип по форме, поэтому авторская типология насчитывает больше вариантов. Обнаружен новый тип нательного креста, ранее не отмеченный исследователями на археологических памятниках Сибири. Авторы пришли к выводу о том, что представленная коллекция отличается разнообразием фигурных форм и наличием редких иконографических сюжетов, таких как изображение распятия, Орудий Страстей Христовых, лика святого. В целом коллекция датируется концом XVIII - XIX в.

Новосибирская обл, куйбышев, погребальные комплексы, археологические исследования, xviii-xx, спасский православный храм, кресты-тельники

Короткий адрес: https://sciup.org/145145682

IDR: 145145682 | УДК: 902.659 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.909-917

Текст научной статьи Предварительные результаты исследования ставрографической коллекции некрополя Спасского собора (Куйбышев - ранее Каинск)

Каинск (в наши дни Куйбышев) Томской губ., основанный в 1722 г. как острог, с середины XVIII в. стал известным торговым центром Западной Сибири. «Первая православная церковь была построена в Каинском Барабинском форпосте. Грамотою за № 1147 от 9 сентября 1743 г. Митрополит Антоний Нарожницкий Тобольский и Сибирский дал разрешение на заложение деревянной церкви во имя Спасителя Нерукотворенного Образа, которая была освящена в феврале 1751 г.» [Павлова, Гайер, 2015, с. 256]. Затем, с переводом форпоста на противоположный берег р. Каинки, сюда была перенесена и церковь, функционировавшая здесь до 1787 г. В 1782 г. Каинск становится уездным городом сначала Тобольского, а затем Колыванского наместничества. В связи с ростом населения возникла необходимость в новом храме, который был заложен 14 декабря 1787 г. на месте старой деревянной церкви. Новый каменный храм – Спасский собор – был освящен 29 февраля 1804 г. Он стал одной из визитных карточек города и вошел в список шести соборов на территории Томской губ. Строительство церкви было закончено в 1828 г., и новый храм стал трехпрестольным [Там же, с. 257]. Окончательно он был закрыт 1 февраля 1936 г.

Спасский собор занял территорию стоявшей на этом месте деревянной церкви, поэтому под фундамент нового здания могли попасть захоронения, совершенные в последней трети XVIII в. у стен старого деревянного храма, т.к. по православной традиции погосты всегда размещались возле церквей.

В полевые сезоны 2019–2020 гг. отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН было начато исследование выявленных объектов археологического наследия «Археологический культурный слой Спасского Собора» в г. Куйбышеве (ранее – г. Каинск). В полевой сезон 2019 г. площадь раскопа составила 620 м², было вскрыто 221 погребение; в 2020 г. – 533,4 м² и 268 погребений. Установлено, что культурные слои формировались с начала XVIII в. до первой половины XX в. в два этапа: 1) 1722–1787 гг. – Каинский форпост, старый Каинск, первая деревянная церковь и кладбище; 2) 1787–1937 гг. – строительство, функционирование и разрушение Спасского собора и прилегающего к нему с северной стороны кладбища [Тимощенко и др., 2019].

Общее количество исследованных погребальных комплексов составило 489 ед. Захоронения имеют ориентацию по оси запад – восток с различным отклонением к северу или югу. Руки погребенных согнуты в локтях и соединены на груди. 910

Точно определить тип внутримогильной конструкции из-за плохой сохранности дерева удавалось не всегда, но в зафиксированных случаях это были либо колоды, либо дощатые гробы трапециевидной формы.

Практически единственной категорией погребального инвентаря являются нательные кресты, располагавшиеся на груди под руками погребенных. В результате исследования сформирована коллекция из 253 предметов личного и одного предмета церковного благочестия (крест-распятие наперсный), которые мы вводим в научный оборот в данной публикации. Актуальность исследования диктуется разнообразием изделий, возможностью сравнить их с предметами из крупных ставрографических коллекций, обнаруженных на территории Сибири, и выявить распространение различных типов нательных крестов на сельских и городских погостах.

Материалы и методы

Коллекция нательных крестов составляет 253 предмета. Одно изделие мы относим к предметам церковного благочестия, поскольку наперсный крест мог носить только священнослужитель. При классификации изделий использована типология, предложенная В.И. Молодиным на примере представительной коллекции Илимского острога [2007]. В настоящее время ее используют многие исследователи, что облегчает сравнение предметов из коллекций разных регионов Сибири по единым признакам [Бердников, 2012а, б, с. 165–175; Тата-урова, Кромм, 2010; Сизев, Ермоленко, Соловьев, 2018]. Из анализа нашего собрания исключены 20 (8 %) предметов неполной сохранности, форму которых определить невозможно.

Результаты и обсуждение

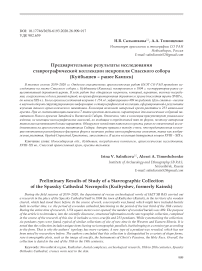

Крест-распятие, относящийся к предметам церковного благочестия, односторонний, имеет восьмиконечную форму. На лицевой стороне в оглавии находится изображение Спаса Нерукотворного, ниже трубящие ангелы, под ними расположена рельефная надпись: с одной стороны «Црь», с другой – «Свы» (Царь Славы). Центральное место занимает сюжет распятия Христа – изображен восьмиконечный крест на Голгофе, параллельно ему копье и трость с губкой. На оконечностях центральной перекладины помещены рельефные буквы под титлами: с одной стороны «IC», с другой – «ХС». На ней же практически по всей поверхности гравировкой нанесены слова под титлами в две строчки. На правой лопасти наверху над рукой

«КРТ Х РАСПЯТИІ», внизу под рукой «ПОКЛА-НЯЕМСА». Верхняя строчка на левой лопасти не читается, нижняя состоит из двух слов – первое не читается, второе «ВОСКРЕСНІ». На вертикальной лопасти в средокрестии с обеих сторон имеются по две нечитаемые буквы. Периметр креста украшен тонким рельефным жгутовидным валиком. Рельеф высокий, затерты изображение лика Христа и некоторые надписи (рис. 1). Оборотная сторона гладкая, в ее верхней части имеется петля овальной формы.

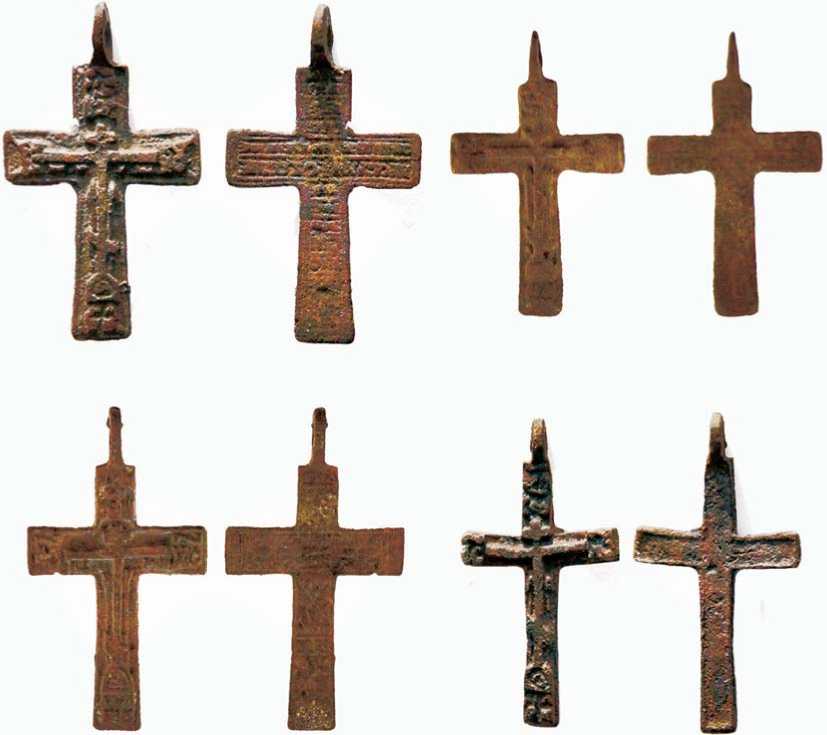

В результате морфологического и иконографического анализа коллекции выявлено 7 типов крестов. Наиболее представительна группа крестов, относящаяся к 1-му типу – 107 (48 %) единиц. Они просты по форме – четырехугольные, концы и углы средокрестия прямые. На лицевой стороне в центре изображены восьмиконечный крест, копье и трость. В верхней части нанесены буквы под титлами «Црь Свы», на оконечностях горизонтальной перекладины справа «IC», слева «ХС» (Иисус Христос). Некоторые кресты имеют следы эмали. На обороте иногда встречаются строки тропарей, но изделия еще не отреставрированы, поэтому надписи не читаются (рис. 2).

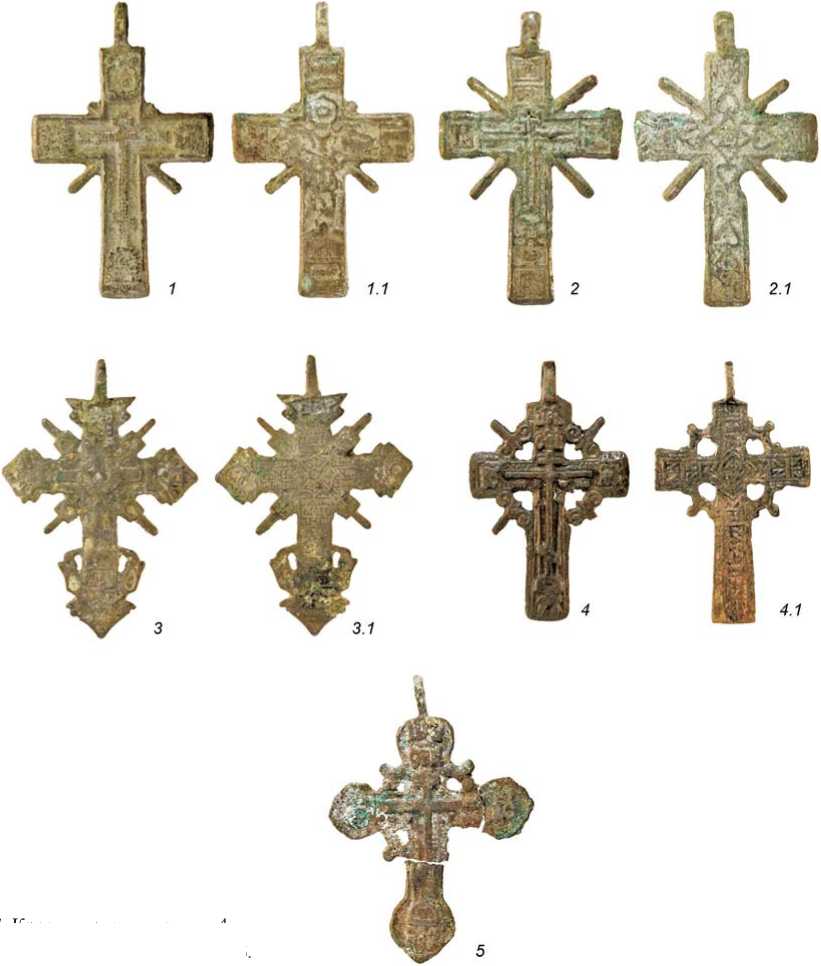

Вторая группа крестов в количестве 39 (16,7 %) предметов относится к 8-му типу. Они четырехконечные, перекладины расширяются, образуя острый угол у средокрестия, их оконечности фигурные, выполнены в форме трилистника. На лицевой части помещено изображение восьмиконечного креста, на оконечностях горизонтальной перекладины нанесены выпуклым рельефом буквы «IC», «ХС», ушко-оглавие плоской формы (рис. 3, 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1).

Еще одна группа крестов входит в 6-й тип (31 изделие, 13,3 %), характерной чертой которого являются расширяющиеся к оконечностям планки. Она неоднородна и представлена двумя подтипами. К первому относятся более массивные кресты (размеры колеблются от 5,7 см × 3,4 см до 4,5 × 2,7 см) с более широкими лопастями (до 1 см) и прямыми оконечностями (рис. 3, 4 , 4.1 ). Второй подтип отличается от первого тем, что его оконечности заостренные, треугольной формы. На лицевой стороне традиционное изображение восьмиконечного креста с надписями. Ушко-оглавие плоское, c на-вершием (рис. 3, 5 , 5.1 ). На оборотной стороне двух таких крестов представлен сюжет «Орудия Страстей Христовых»: на средокрестии изображен гроб Господень, внизу столб, петух, на боковой перекладине – молоток, гвозди, клещи, наверху – кумган. Лицевая сторона этих крестов имеет следы двухцветной эмали, оборот – следы золочения (?).

Следующая группа крестов в количестве 22 (9,4 %) экз. относится к 5-му типу. Вся поверхность у средокрестия заполнена растительным орнаментом, а сама форма креста ажурная (рис. 3, 6 , 6.1, 7 , 7.1 ).

Наибольшим разнообразием в нашей коллекции отличаются кресты, которые относятся к типу 4. Эта группа насчитывает 21 (9 %) экз. Мы обнаружили подтипы 1, 2, 6. У подтипа 1 планки расположены перпендикулярно, углы средокре-

Рис. 1. Крест-распятие наперсный (лицевая и оборотная сторона).

Рис. 2. Кресты нательные, тип 1 (лицевая и оборотная сторона).

стия прямые, от углов средокрестия отходят лучи, оборотная и лицевая стороны украшены геометрическим орнаментом, на лицевой стороне изображен восьмиконечный крест, надписи стерты, имеются следы золочения (рис. 4, 1 , 1.1, 2 , 2.1 ). Подтип 2 отличается наличием волют вокруг сре-докрестия, что придает кресту ажурную форму (рис. 4, 4 , 4.1 ). Один крест данного подтипа мы отнесли к другому варианту. Он имеет усложненные фигурные оконечности и украшенную цатой лицевую часть (рис. 4, 3 , 3.1 ). Для 6-го подтипа характерны не только венок вокруг средокрестия, но и закругленные окончания планок (рис. 4, 5 ).

Крестов 7-го типа всего 8 (3,4 %), но их все можно считать уникальными, потому что они встречаются достаточно редко. Для этого типа характерны прямой угол в средокрестии и расширение планок, оконечности которых имеют подтреугольную форму. К подтипу 2 мы отнесли три креста, близкие по форме и сюжету оборотной стороны, где представлен образ «Орудия Страстей Христовых», но оформление лицевых сторон у них различно. На одном из них на лицевой сто912

роне помещено изображение восьмиконечного креста, но не рельефное и выпуклое, как обычно, а выполненное методом вдавления. На месте традиционных надписей находятся точечные вдавле-ния в верхней части и жемчужины на окончаниях поперечной планки. На обороте на вертикальной планке изображен петух на столбе, на средокре-стии – гроб Господень, на правой лопасти – клещи и молоток, на левой рисунок затерт (рис 5, 1 , 1.1 ). На другом изделии этой же формы на лицевой стороне центральным сюжетом является образ распятия Христа, под оглавием помещено изображение Бога Саваофа, под которым видна птица, на оконечностях – лики святых, на обороте – Орудия Страстей Христовых (рис. 5, 2 , 2.1 ). На третьем предмете весь этот сюжет помещен на лицевую сторону. Из-за плохой сохранности изделия образ распятого Христа нечеткий, лик затерт, видны следы белой эмали (рис. 5, 3 , 3.1 ). Еще один предмет, отнесенный к этому типу, – это миниатюрный крест, планки которого расширяются и заканчиваются фигурными выступами, оборотная сторона гладкая, декорирована бортиком (рис. 5, 4 ).

Рис. 3. Кресты нательные.

1 – 3 – тип 8; 4, 5 – тип 6; 6, 7 – тип 5.

Рис. 4 . Кресты нательные, тип 4. 1 , 2 – подтип 1; 3 , 4 – подтип 2; 5 – подтип 6.

Кроме того, еще одно изделие условно отнесено к 7-му типу, с которым его сближает округлая форма оконечностей лопастей с декоративными шариками на концах. Его поверхность затерта, но видны следы позолоты и своеобразный сюжет на нижней части вертикальной планки – лик святого вполоборота, ниже цветочный орнамент, фигурное ушко. Вероятно, после реставрации данный экземпляр можно будет выделить в отдельный тип (рис. 5, 5 ).

Один крест отнесен к 10-му типу. Он фигурный, его лопасти украшены трилистниками. На лицевой стороне рельефный восьмиконечный крест, на верхней лопасти видна надпись «Цръ слав» в одну строчку, на оконечностях боковых лопастей в круге помещены буквы «IC» и «ХС». Оборот креста гладкий, ушко-оглавие круглое, плоское (рис. 5, 6).

В исследованной нами коллекции Спасского собора обнаружен новый тип, который не был встречен в памятниках Сибири (рис. 5, 7 ). Он полностью соответствует IX типу по типологии Э.П. Винокуровой [1999, с. 347, табл. VIII, 1] и представляет собой четырехконечный крест, лопасти которого украшены «лилиеподобными» трилистниками, на нижней части перпендикулярной лопасти с обеих сторон такие же фигурные выступы. Такой же экземпляр отмечен в каталоге 1000-летия крещения Руси. Он описывается следующим образом: «Наперсный крест, процветший с концами в виде трилистников и прямыми углами в средокрестии. Внешний контур древа

Рис. 5. Кресты нательные.

1 – 5 – тип 7; 6 – тип 10; 7 – новый тип.

украшен волютами. На лицевой стороне – рельефный восьмиконечный Голгофский крест с копьем и тростью по сторонам. На верхней оконечности – монограмма (Царь Славы) в две строки под титлами. На боковых оконечностях – монограмма под титлами. Под основной перекладиной креста – аббревиатура (Ника = Победитель, Копие, Трость). Под Голгофой, в нижней оконечности креста монограмма Места Лобное Рай Бысть в две строки без титлов. Оглавие имеет вид ушка» [Станюкович, Осипов, Соловьев, 2003, с. 47]. Размеры нашего изделия 4,8 × 3,6 см, на лицевой стороне отчетливо виден крест, поверхность патинирована, поэтому точнее описать не удается. Таких изделий найдено три.

Первые пять типов имеют широкое распространение в памятниках Нового времени. Тип 1 встречается повсеместно, тип 4 отмечен в памятниках Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Новосибирской обл. [Бердников, 2012а, с. 164, рис. 5–12, 34; 2012б, с. 167, рис. 2; Татаурова, Кромм, 2010; Сизев, Ермоленко, Соловьев, 2018, с. 52, 55; Боброва, 2014, с. 217; Сальникова, 2020, с. 72]. Типы 5, 6, 7 и 10 более редки, тем не менее подобные обнаружены в Илимском остроге, в Крестовке и Спасском соборе г. Иркутска, Ти-скинском могильнике в Томской обл., Кривоще-ковском некрополе г. Новосибирска [Молодин, 2007; Бердников, 2012а, б; Боброва, 2004, с. 109, рис. 16; Сальникова, 2020, с. 72].

Вероятно, формы крестов 1-го, 4-го и 5-го типов наиболее ранние и были распространены на широкой территории, о чем свидетельствует факт их обнаружения не только в Сибири, но и в Кировской обл. [Глушкова, Кайсин, 2017, с. 69]. Подобные изделия выявлены в Самари-Богородиц-кой крепости (Днепропетровск) [Векленко, 2010, с. 74–75, табл. 1]. В.А. Векленко датирует их концом XVII – XVIII в., называя кресты пятого типа «барочными» [Там же, с. 46].

Достаточно редки кресты-тельники с изображением Орудий Страстей Христовых. По мнению С.В. Гнутовой, «со второй половины XVII века композиции с изображением Орудий Страстей Христовых начинают воспроизводиться на крестах» [1994, с. 68]. Кресты с подобной иконографией обнаружены в Кривощековском некрополе [Сальникова, 2020, с. 73], Илимском остроге [Молодин, 2007, с. 216–217]. Уникален тот факт, что на одном кресте из Спасского некрополя этот сюжет нанесен на лицевой стороне, кроме того, аналогий крестов-тельников с изображением образов святых пока не найдено.

Заключение

Анализ ставрографической коллекции Спасского некрополя г. Куйбышева (Каинска) дает основание сделать вывод о разнообразии типов крестов-тельников. В собрании представлены практически все известные типы, выявлен тип креста, ранее не встреченный в сибирских археологических памятниках. Особый интерес представляют кресты 7-го типа с изображением образов святых и Орудий Страстей Христовых, поскольку данный вид иконографии использовался недолгое время. Этот факт может быть полезен для уточнения датировки погребений. Обнаружение креста-распятия как предмета церковного благочестия свидетельствует о погребении священнослужителя. Привлечение архивного материала впоследствии, вероятно, даст возможность идентифицировать данное погребение.

В дальнейшем при более углубленных исследованиях данной ставрографической коллекции и после ее реставрации могут быть внесены коррективы в полученные нами результаты, которые сейчас следует рассматривать как предварительные.

Список литературы Предварительные результаты исследования ставрографической коллекции некрополя Спасского собора (Куйбышев - ранее Каинск)

- Бердников И.М. Нательные кресты, иконки и образки из раскопок Крестовоздвиженского некрополя (Иркутск) // Изв. Иркут. гос. ун-та. - Сер.: Геохронология. Этнология. Антропология. - 2012а. - № 1 (1). -С. 138-165.

- Бердников И.М. Кресты-тельники из некрополя Спасской церкви города Иркутска // Вести. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 20126. - Т. 11, № 7. - С. 164-178.

- Боброва А.И. Нательные кресты с Тискинского могильника // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 4. - С. 107-115.

- Боброва А.И. Нательные кресты из могильников Прикетья // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. - Т. I. - С. 215-219.

- Векленко В.А. Нательные кресты Самари-Богородицкой крепости. - Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та, 2010. - 213 с.

- Винокурова Э.П. Металлические кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы. - М.: Наука, 1999. - С. 326-360.

- Глушкова А.В., Кайсин А.О. К вопросу о типологии нательных крестов из музейных собраний с территории Кировской области // Вестник музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. - 2017. - № 7. - С. 67-74.

- Гнутова С.В. Орудия Страстей Христовых на русских крестах XVII-XIX веков // Филевские чтения. - М., 1994. - Вып. V. Мат-лы Третьей науч. конф. по проблемам русской культуры второй половины XVII - начала

- XVIII века. 8-11 июля 1993 г. - С. 68-86.

- Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. - Новосибирск: ИНФОЛИО, 2007. - 248 с.

- Павлова Н.И., Гайер И.Н. Особенности застройки города Куйбышева (Каинска) // Баландинские чтения: сб. ст. X Науч. чтений памяти С.Н. Баландина, 15-17 апр. 2015 г. - Новосибирск: Новосиб. гос. архит.-худож. академия, 2015. - Т. 10. - С. 256-260.

- Сальникова И.В. Ставрографическая коллекция Кривощековского некрополя (типология, семантика) // Вести. Кем. гос. ун-та. - 2020. - № 22 (1). - С. 67-77. -. DOI: 10.21603/2078-8975-2020-22-1-67-77

- Сизев А.С., Ермоленко Л.Н., Соловьев А.И. Коллекция нательных крестов из поселения Кулакове III в Нижнем Притомье // Вестн. Кем. гос. ун-та. - 2018. -№ 2. - С. 50-59. - DOI: 10.21603/2078-8975-2018-2-50-59

- Станюкович А.К., Осипов И.Н., Соловьев Н.М. Тысячелетие креста: Произведения русской христианской металлопластики X-XX веков из частных собраний. - М.: [б. и.], 2003. - 62 с.

- Татаурова Л.В., Кромм И.Д. К вопросу о типологии крестов-тельников из русских памятников Сибири // Культура как система в историческом контексте: Опыт Западно-Сибирских археологе -этнографических совещаний. - Томск: Агро-Пресс, 2010. -С. 284-285.

- Тимощенко А.А., Морозов А.А., Кравцова А.С., Селин Д.В., Бычков Д.А., Колонцов С.В. Предварительные результаты историко-археологического исследования Спасского собора (город Куйбышев) в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 808-814. -. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.808-814