Предварительные результаты исследования стоянки Каттасай (Узбекистан) в 2013 году

Автор: Деревянко А.П., Исламов У.И., Павленок К.К., Шнайдер С.В., Шимчак К., Кот М., Раджабов А., Лазарев С.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522056

IDR: 14522056

Текст статьи Предварительные результаты исследования стоянки Каттасай (Узбекистан) в 2013 году

В полевом сезоне 2013 г. совместной российско-польско-узбекской экспедицией проводилось археологическое исследование стоянки Катта-сай (координаты: N 41,11372о, E 70,09114о; hабс.= 1277 м) в окрестностях г. Янгиабад (Ташкентская обл., Узбекистан), которая была обнаружена в 2006 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН (рис. 1) [Кривошапкин и др., 2006]. Рекогносцировочные зачистки выявили наличие на объекте одного культурного слоя, содержащего серию каменных изделий. Анализ редких артефактов позволил сделать предположение о существовании достаточно развитой традиции получения пластин и предварительно отнести данную коллекцию к рубежу среднего и верхнего палеолита – одному из наименее изученных периодов в древнейшей истории Узбекистана.

Местонахождение приурочено к юго-западной части небольшой пологой вершины, расположенной на слиянии двух небольших рек – Катта-Сая и Дукент-Сая. Общая площадь, вскрытая раскопом 2013 г., составила 18 кв. м. Описание стратиграфии разреза стоянки (составлено магистрантом ТГУ С.Ю. Лазаревым) представлено сверху вниз от дневной поверхности (рис. 2).

Слой 0. Серая супесь. Современный почвенный горизонт с трещиноватой текстурой. Слой разбит корнями растений. Истинная мощность 0,15 м.

Слой 1. Светло-серая супесь с рыхлой, трещиноватой текстурой за счет усыхания и распространения корневой системы растений. Истинная мощность 0,5 м. Подошва четкая, возможно со свидетельствами техногенных нарушений.

Слой 2. Состоит из двух прослоев.

Прослой 2а. Светло-серая алевритовая супесь с трещиноватой, местами массивной, пористой текстурой. Поверхность напластования между прослоями нечеткая, но ясная. Истинная мощность 0,2 м.

Рис. 1. Карта-схема расположения памятника Каттасай.

Прослой 2b. Светло-серая с коричневатым оттенком супесь с трещиноватой, комковатой текстурой. Состоит из супесных окатышей и редких обломков гранитов размером от 0,5 до 3 мм. Встречаются глыбы величиной до 4×5×10 см, представленные красноватым среднезернистым гранитом. Отложения осложнены ходами землероев и насекомых размерами от 2 до 10 мм, а также понор – от 3 до 6 см, заполненных светло-серой рыхлой супесью. Истинная мощность варьирует от 0,6 до 1,1 м, в среднем 0,7 м. Подошва слоя неровная, волнистая, нечеткая, но ясная, вероятно с размывом.

Слой 3. Светло-серая, с коричневатым оттенком супесь с включениями карбонатных конкреций. Текстура трещиноватая, вкрапленная, фрагментарно пористая. Значительную часть составляют белые карбонатные конкреции размером от 1 мм до 2 см, в среднем 1 см. Процентное содержание конкреций составляет ~10 %. Слой также осложнен понорами землероев, размеры от 5 до 15 см. Подошва нечеткая, но ясная. Истинная мощность 0,8 м.

Слой 4. Светло-серая с коричневатым оттенком супесь с трещиноватой, пористой, изредка вкрапленной, комковатой текстурой. На разных участках разреза в слое присутствуют белые карбонатные конкреции, аналогичные таковым в слое 3. Поверхность напластования четкая, неровная, местами рваная, резко волнистая. Истинная мощность в среднем 0,3 м.

Слой 5. Коричневая супесь. В верхней части, до уровня 0,3 м ниже поверхности напластования, слой проявляет пятнистую, пористую текстуру. Неровная кровля местами образует вздымания. Ниже по разрезу, с уровня 1 м ниже поверхности напластования, слой сложен супесными темно-коричневыми окатышами, в пространстве между которыми сконцентрированы карбонатные стяжения, образующие, таким образом, сетчатую текстуру. В 0,5 м выше поверхности напластования залегает невыдержанный прослой гальки среднезернистого гранита (размер 1–4 см) и дресвы. Ниже отложения слоя становятся значительно плотнее. Подошва нечеткая, но ясная. Истинная мощность 2,1 м.

Слой 6. Светло-коричневая, коричневая (белесая) супесь с массивной, плотной текстурой. Отложения слоя сильно окарбоначены и имеют большую плотность по сравнению с перекрывающими отложениями. Видимая мощность слоя более 0,15 м.

Отложения стоянки имеют сложный генезис. Предположительно, материал, слагающий разрез, является результатом эолового привноса, на что указывает преобладание в составе отложений алевритовой фракции, фрагментарная пористая текстура, а также отсутствие седиментационных текстур (слоистости и пр.). В дальнейшем эти отложения были переработаны склоновыми и нивальными процессами.

В ходе изучения разреза было обнаружено антропогенное нарушение, представлявшее собой выкопанную и впоследствии засыпанную яму. Данным фактом объясняется локальное перемешивание в разрезе фрагментов керамики и палеолитических изделий.

Общая численность коллекции номерных находок 2013 г. составляет 242 экз., из них 233 каменных артефакта, семь фрагментов керамики и две обожженных отдельности глины. Еще 208 каменных изделий (в основном мелкие чешуйки и осколки) были получены благодаря промывке отработанных оложений. Основное количество находок палеолитического возраста приурочено к отложениям литологических слоев 3 и 4, причем речь идет о единой концентрации археологического материала, что подтверждается многочисленными (26 случаев) склейками каменных артефактов. Вероятно, в дальнейшем целесообразным будет объединение данных слоев, о чем говорит и плавное изменение их фациального состава. Наличие редких находок в слоях 0, 2 и 5 возможно предварительно объяснить поздним антропогенным воздействием и деятельностью землероев.

Отходы производства (осколки, обломки, чешуйки) немногочисленны – 51 экз., к ним же можно отнести отдельности сырья со сколами апробации – 9 экз.

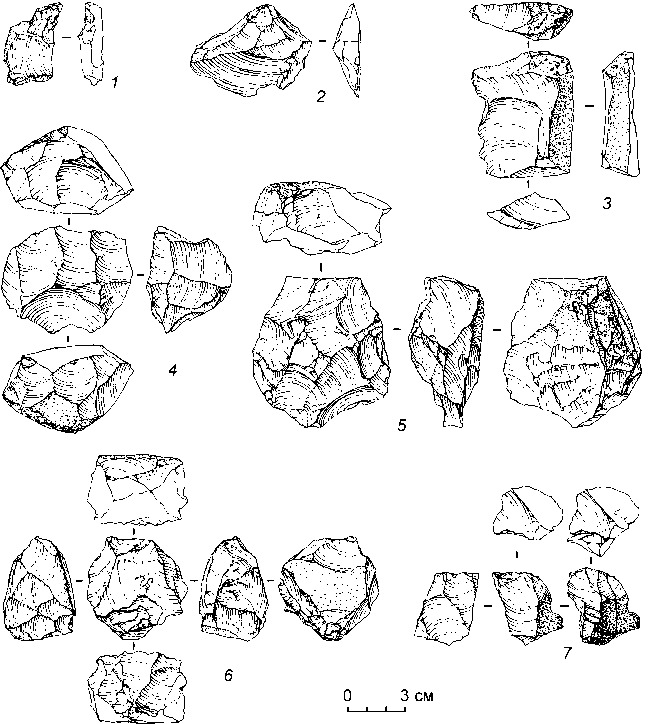

Нуклевидные формы в коллекции 2013 г. представлены семью изделиями, из которых четыре являются типологическими определимыми. Первое изделие (рис. 3, 4 ) формально можно отнести к бипоперечным нуклеусам. Расщепление гальки бледнокоричневого алевролита, скорее всего, начиналось с освобождения от корки одной из широких поверхностей, которая выступила в роли площадки для отвесных снятий практически по всему периметру изделия. Таким образом была подготовлена площадка для повторной утилизации поверхности в качестве фронта. Для обеспечения его латеральной изогнутости было проведено снятие с основания нуклеуса в сторону основной площадки. Целевые сколы-заготовки (отщепы) реализовывались последовательно справа налево.

На большей части периметра радиального нуклеуса (рис. 3, 5 ) также распространены негативы снятий оформления ударной площадки, проведенные с плоскости фронта расщепления. Сама рабочая поверхность несет негативы отщеповых снятий.

Бипродольный в конечной стадии утилизации нуклеус для отщепов (рис. 3, 6 ) демонстрирует неудачную попытку подживления фронта нуклеуса (последующие снятия с основной площадки закончились заломами в начале скалывающей) и перенос ударной площадки в зону основания.

Бипродольный смежный нуклеус (рис. 3, 7 ) подготовлен на отдельности эффузивной породы. Слабо скошенная к контрфронту ударная площадка подготовлена одним сколом с левой латерали. С площадки было проведено несколько снятий, приуроченных к латералям. Вероятно, они не были целевыми заготовками, а создавали необходимые условия для отделения с центральной части фронта пластинчатой заготовки с трапециевидным сечением. После этого нуклеус был переориентирован. С противолежащей ударной площадки (не сохранилась) были проведены два аналогичных боковых снятия. Затем был снят отщеп на центральном участке фронта, после чего нуклеус был оставлен.

Рис. 3. Каменные изделия стоянки Каттасай.

1 - 3 - отщепы с ретушью; 4 - бипоперечный нуклеус; 5 - радиальный нуклеус; 6 - бипро-дольный нуклеус; 7 - бипродольный смежный нуклеус.

Облик индустрии сколов стоянки определяют отщепы (116 экз.), пластины встречаются заметно реже - 46 экз., что хорошо соотносится с морфологией снятий на нуклеусах. Первая категория в основном представлена угловатыми часто ассиметричными изделиями с прямым профилем. Большая часть имеет продольные огранки, серийно представлены изделия с конвергентной, встречной и радиальной огранкой. Среди определимых площадок доминируют гладкие, многочисленны двугранные, заметно реже встречаются многогранные и естественные.

Пластины в основной своей массе прямоосные, чаще прямоугольные, но присутствуют и остроконечные. Изделия с прямым профилем количественно почти вдвое превышают сколы с изогнутым/закручен- 64

ным профилем. Среди огранок предсказуемо преобладают продольные, но присутствуют изделия с конвергентными и встречными огранками. Гладкие и двугранные ударные площадки представлены в равной степени; фасетированные, многогранные и точечные единичны. Обращает на себя внимание минимальная роль мелкопластинчатого компонента (3 экз.), что резко выделяет данный комплекс на фоне индустрий других стоянок региона переходного и верхнепалеолитического возраста, где их удельный вес значителен [Кривошапкин, 2012; Колобова и др., 2013].

Орудийный набор крайне невыразителен и включает в себя несколько сколов с фасетками нерегулярной ретуши (рис. 3, 1 – 3 ).

В целом, состав коллекции стоянки Каттасай по раскопкам 2013 г. позволяет предварительно определить ее функциональный тип. Скорее всего, речь идет о стоянке-мастерской, где реализовывались операции по производству сколов-заготовок, которые впоследствии уносились. Раскопки показали высокую перспективность дальнейших исследований стоянки Каттасай, которые поспособствуют целостному пониманию динамики окружающей среды и технологической эволюции материальной культуры обитателей региона на рубеже среднего и верхнего палеолита.