Предварительные результаты изучения керамики Карбинского городища I раннего железного века Прикетья

Автор: Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты изучения керамики раннего железного века с Карбинского городища I из Прикетья, расположенного в Восточной части Нарымского Приобья. В рамках историко-культурного подхода изучены образцы от 47 сосудов с этого памятника. Установлено, что керамику изготавливали из качественно разных глин: ожелезненных и неожелезненных, преимущественно низкопластичных. Выявлено 6 рецептов составления формовочных масс. Основная традиция в использовании минеральных примесей - добавление шамота, а рецепт глина +шамот + органика составляет (73 %). Второе место занимает рецепт глина +органика (19 %). К необычным навыкам относится добавление шлака в формовочные массы. Использование большого количества источников глин, наличие нескольких рецептов свидетельствуют о разных навыках в изготовлении керамики и о нескольких группах гончаров. Проведен сравнительный анализ полученных данных с результатами технико-технологического анализа керамики с других памятников из Нарымского и Томского Приобья. Выявлено сходство и различие в навыках отбора исходного сырья и составления формовочных масс. К общим чертам относится применение нео- и слабоожелезненных глин, что отличает эти коллекции от памятников раннего железного века сопредельных территорий. Различают керамику из Нарымского и Томского Приобья, разные традиции в использовании минеральных примесей: в Нарымском Приобье добавляли в формовочные массы шамот, в Томском - дробленный камень. В обоих регионах выявлен рецепт глина + органика, возможно связанный с особой группой населения, немногочисленной на всех изученных памятниках.

Керамика, исходное сырье, формовочные массы, глина, ранний железный век, томское и нарымское приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/145146173

IDR: 145146173 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0662-0668

Текст научной статьи Предварительные результаты изучения керамики Карбинского городища I раннего железного века Прикетья

В настоящее время изучение керамики из Томского и Нарымского Приобья проводится не только традиционными методами, но начаты исследования в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского [Бобринский, 1978; 1999; Цетлин, 2012; Рыбаков, Степанова, 2013; 2017; Степанова, Боброва, 2018; Степанова, Рыбаков, 2019; и др.]. По материалам из Томского Приобья выявлены особенности исходного сырья, культурные традиции в выборе минеральных примесей при изготовления керамики раннего железного века, получены и другие данные, имеющие важное значение. В итоге возникла необходимость в сравнительном анализе с результатами изучения керамики из соседних регионов, включая Нарымское Приобье. Из Нарымского Приобья изучено небольшое количество керамики: всего 89 образцов с 10 памятников, различающихся хронологически: ранний железный век (V–III вв. до н.э.), развитое и позднее Средневековье (X–XVII вв.). Полученные результаты показывают, что для изучения эпохи раннего железного века этих двух регионов особое значение имеют данные по исходному сырью для изготовления керамики и навыкам в выборе минеральных примесей. Ранее уже отмечалась зависимость традиций использования дресвы или шамота от доступности выходов камня [Степанова, 2015]. Такая же зависимость прослежена и для Томского и На-рымского Приобья, которые различаются по физико-географическим условиям [Степанова, Рыбаков, 2019]. Томское Приобье расположено в лесостепной зоне на стыке двух крупных природно-географических поясов. В отличие от большей части территории Нарымского Приобья, практически везде в основании террас имеется обломочный материал, состоящий из гальки, гравия, реже валунов с разнозернистым песком, представляющим собой отложения руслового типа [Парначев В.П., Парначев С.В., 2010, с. 53]. На малых реках в правобережье Томи также имеются редкие скальные выходы. Нарым-ское Приобье находится в зоне тайги и занимает часть бассейна реки Обь. Район отличается значительной географической изолированностью из-за залесенности и заболоченности.

В данной работе представлены предварительные результаты изучения керамики с Карбин-ского городища I из Прикетья, которое расположено в восточной части обширного Нарымского Приобья. Прикетье в археологическом плане до сих пор особенно слабо изучено. Впервые памятники раннего железного века на данной территории попали во внимание исследователей во время строительства Обь-Енисейского канала в 1883–1891 гг. В 1908 г. С.М. Чугуновым на городище Новый Стан I были проведены раскопки. Дальнейшее их изучение происходит лишь в 1970–80-х гг. К настоящему моменту раскопки проведены лишь на четырех памятниках: поселении Рыбинск I (Д.Ю. Рыбаков), Катайгинском городище III (А.И. Боброва) и городище Чонджа (Д.Ю. Рыбаков; А.В. Логинов), Карбинском городище I (Я.А. Яковлев). Степень изученности последнего, на сегодняшний день, позволяет рассматривать его как базовый памятник раннего железного века Прикетья, отражающий процессы культурного взаимодействия между локальными вариантами кулайской культурно-исторической общности (далее по тексту – КИО).

Материалы, методы и результаты

Карбинское городище I находится в среднем течении кетской протоки Карбинской Анги, на узком длинном мысе коренного берега, получившей наименование Карбинской горы. Памятник обнаружен в 1982 г. Кетским отрядом Среднеобской археоло-гиче ской экспедиции Томского госуниверситета под руководством Г.И. Гребневой. В 1986, 1987, 1991–1993 гг. Я.А. Яковлевым на памятнике проведены раскопки. Всего исследовано 1116 м2. Коллекция находок хранится в Музее археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского госуниверситета и Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова.

Впервые своеобразие материалов раннего железного века Прикетья, по результатам раскопок Карбинского городища I, отметил Я.А. Яковлев. Исследование керамики памятника показало его специфику. Так, у большинства сосудов (66 %) в орнаментальной композиции присутствует горизонтальный ряд сквозных отверстий, причем в 42 % он является единственным элементом орнамента. На всей керамике отсутствует штамп «уточка». Данные особенности керамики не наблюдаются в других районах, охваченных кулай-ской КИО. По мнению Я.А. Яковлева, небольшая часть карбинской керамики находит прямые аналогии в посуде васюганского этапа (группа 3, 4 по классификации Л.А. Чиндиной), датируемых VI–III вв. до н.э. Часть керамики по форме схожа с посудой тагарской культуры. Однако наиболее близкими аналогиями являются материалы ше-ломокской культуры из Томского Приобья. Кроме того, из обнаруженных в ходе раскопок семи бронзовых предметов лишь два входят в круг ку-лайских древностей, пять из них явно выпадают из него и имеют скифские параллели. Наличие керамики и бронзовых изделий южного облика на столь северной территории Я.А. Яковлев объясняет миграцией скифского населения в Прикетье и участием его в формировании кулайской КИО. Датировка Карбинского городища I укладывается в рамки V–III вв. до н. э. [Яковлев, 1991, 136–140; 2001, с. 67–69]. Позднее по материалам однокультурного городища Чонджа высказано предположение о возможном взаимодействии в Прикетье, в рамках кулайской КИО, местного автохтонного населения с керамикой карбинского типа и кулай-ского населения, предположительно из Причу-лымья [Рыбаков, Степанова, 2017, с. 51].

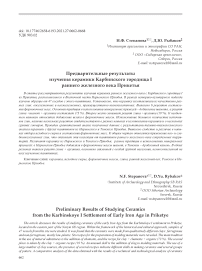

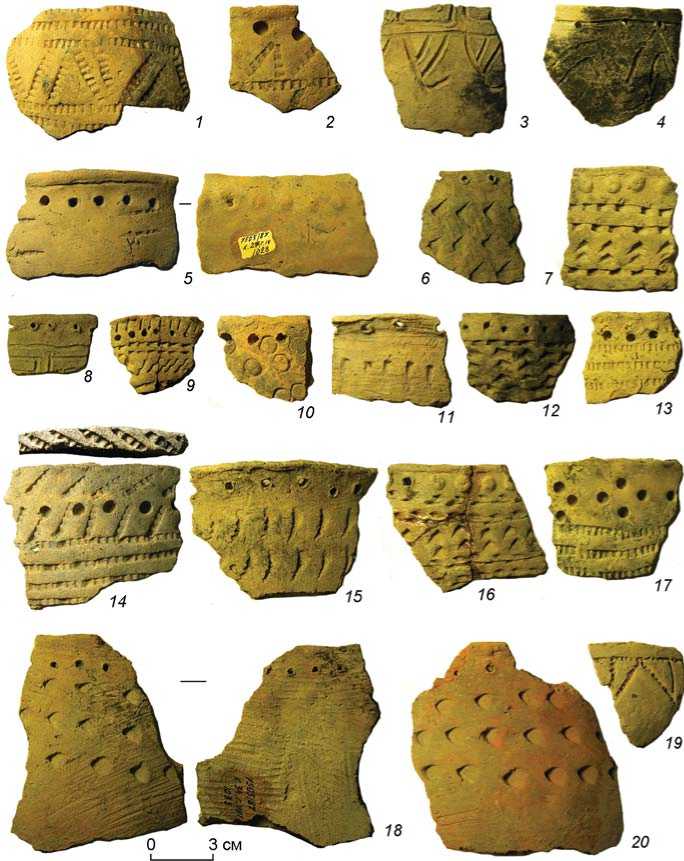

С целью получения информации об особенностях исходного сырья и традиций в применении минеральных приме с ей был проведен техникотехнологический анализ керамики с Карбинского городища I. Всего изучено 47 образцов от разных сосудов (рис. 1, 2). Сосуды различаются по многим признакам, в т.ч. по орнаменту, цвету, который связан с обжигом, обработке поверхности. В частности, часть изделий заглажена твердым предме-

Рис. 1. Керамика с Карбинского городища I.

Рис. 2. Керамика с Карбинского городища I.

том, оставляющим параллельные бороздки, другие тщательно заглажены мягким материалом (рис. 1, 5, 18 ). В изломе фрагменты также различаются по цвету: темные или черные, двух-трех цветные, реже коричневые и красные. В целом это свидетельствует о разных традициях в изготовлении керамики и о том, что, вероятнее всего, этим занимались разные гончары.

Основная задача в исследовании сводилась к выявлению специфики культурных традиций в отборе исходного сырья и подготовке формовочных масс. Рассматривались вопросы выделения культурных традиций в навыках отбора исходного сырья, под- готовки формовочных масс; выявлении местных и неместных традиций в навыках отбора глины и подготовки формовочных масс; определение признаков смешения традиций. Исследования изломов и поверхностей образцов проводились с помощью бинокулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С. При изучении исходного сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, использования одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850°С.

Исходное сырье. В результате исследований установлено, что сосуды изготовлены из качественно разных глин: ожелезненных (85 %) и неожелез-ненных (15 %). Преобладают сосуды из среднеоже-лезненного исходного сырья - 55 %, значительное место занимают и из слабоожелезненного - 30 %. Необходимо отметить, что как средне, так и сла-боожелезненные глины в свою очередь также подразделяются на группы по степени ожелезненно-сти, что свидетельствует о нескольких источниках сырья в каждой группе.

Использовалось, как правило, низкопластичное сырье - 76,5 %, среднепластичное отмечено в 15 % образцов. Сосуды из пластичного сырья составляют 8,5 %. Бурый железняк зафиксирован в 23,4 % образцов. В отдельных образцах выявлены мелкие обломки косточек рыб и остатки чешуи рыб, изредка отпечатки травы. В нескольких случаях отмечены комочки сухой глины. Сырье различается не только количеством песка, но и размерностью частиц. В большинстве случаев зафиксирован песок разных размеров, в частности, пылевидный песок, размеры частиц которого визуально можно определить как 0,1-0,2 мм, и частицы размером ок. 0,5 мм, 1 мм и изредка 2-3 мм. Необходимо отметить, что концентрация пылевидного песка достигает 1:2. Концентрация более крупного песка колеблется от 1:2 до 1:4-5. Нельзя не отметить, что один сосуд (рис. 1, 3 ) изготовлен из неожелезнен-ной глины, в которой зафиксирован и остроугольный песок. Особенность большинства исходного сырья, используемого для изготовления керамики в данной коллекции, состоит в большой концентрации пылевидного песка.

Проведен анализ состава минеральных примесей исходного сырья, разделенного по степени оже-лезненности. В результате установлено, что глины как в целом, так и в каждой группе в отдельности, с одной стороны, очень похожи, например, наличием пылевидного песка в большой концентрации и более крупного кварцевого песка в значительно меньшем количестве. С другой стороны, с уверенностью выделить хотя бы 2 сосуда, изготовленных из сырья из одного источника, не удалось. Глины различаются концентрацией песка, размером частиц, степенью ожелезненности, наличием бурого железняка и т.д. Тем не менее, необходимо выделить две группы сосудов по исходному сырью, включающие небольшое количество сосудов: 1) из неожелезненного сырья (рис. 1, 3, 8, 13 ; 2, 1 ) и 2) пластичного (рис. 1, 4 ; 2, 7, 13, 19 ). В целом можно сказать, что гончары использовали похожие источники сырья, в котором фиксируется пылевидный песок в большом количестве (очень сильно запесо-ченные глины), но, вероятнее всего, сосуды изго-666

тавливались разными людьми или в разное время, т.к. изделий из одного замеса не выявлено.

Формовочные массы . Выделены следующие рецепты: 1) глина + шамот + органика (73 %); 2) глина + шамот + шлак + органика (2 %); 3) глина + шамот + дресва + органика (2 %); 4) глина ожелезненная + глина неожелезненная + шамот + органика (2 %); 5) глина слабоожелезненная + глина ожелезненная + органика (2 %); 6) глина + органика (19 %). Органика представлена растворами. Шлак - это оплавленные частицы с характерными пузырьками и стекловидной массой, иногда содержащие отдельные мелкие песчинки.

Основной рецепт глина + шамот + органика подразделяется на 2 подгруппы: 1) с концентрацией шамота от 1:4 до 1:5 (43 %) и 2) с концентрацией шамота 1:5-6 и меньше (30 %). Шамот различается размерностью частиц от 0,5-2 до 3-4 мм, преимущественно 1-2 мм, по ожелезненности - средне-, слабо- и неожелезненный. Известны случаи, когда в исходное сырье из неожелезненной глины добавляли шамот из средне- и слабоожелезненной глины. В шамоте фиксируется мелкий песок.

Преобладает первый рецепт (73 %), второе место занимает рецепт без искусственно введенных минеральных примесей с органикой в виде раствора. Один рецепт (глина + шамот + дресва + органика) отражает смешение навыков в использовании минеральных примесей и смешение населения (ме стных и прине сенных). Остальные рецепты представлены единичными случаями. Вероятнее всего, все они не связаны с местными культурными традициями и населением. Рецепты с шамотом в небольшой концентрации свидетельствуют об отмирании традиции. Возможно, эта группа сосудов более поздняя на памятнике.

Оригинален рецепт глина + шамот + шлак + органика. Случаи добавления шлака в формовочные массы при изготовлении керамики известны [Салу-гина, 2015; Степанова, Мерц, 2016; и др.]. Остатками какого производства является шлак из формовочной массы сосуда с Карбинское городище I пока сложно сказать, так же как и откуда эта традиция могла появиться на данном памятнике.

Из Нарымского Приобья по методике А.А. Бобринского исследована небольшая коллекция керамики с городища Чонджа (раскопки Д.Ю. Рыбакова), близкая по своим культурно-хронологическим характеристикам к исследуемой керамике. Несмотря на то, что по количественным показателям изученные материалы с этих памятников имеют заметные различия, отметим, что для обоих памятников характерно низкопластичное сырье. Керамики из неожелезненной глины в процентном отношении на Чондже немного больше, чем на Карбинском городище I. Основной рецепт также глина + шамот + органика. Рецепты глина + дресва + органика, глина + органика единичны и, по-видимому, являются неместными для памятника [Рыбаков, Степанова, 2017]. На более поздних памятниках из На-рымского Приобья также встречается керамика из ожелезненных и неожелезненных глин, отмечены две традиции в использовании минеральных примесей (шамот и дресва) и смешение этих традиций [Степанова, Боброва, 2018]. Отличие керамического комплекса из Карбинского городища I по результатам технико-технологического анализа состоит, прежде всего, в том, что в большинстве глин прослежено большое количество пылевидного песка, в разнообразии рецептов, наличии рецепта со шлаком и почти полном отсутствии рецептов, отражающих смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей.

Заключение

Сравнительный анализ с керамикой раннего железного века из Томского Приобья показывает общие и различные черты. Сходство проявляется в том, что для обоих регионов выявлена традиция использования нео- и слабоожелезненных глин. На Карбинском городище I такие глины использовались реже (45 %), чем в Томском Приобье (67–100 %), но этот показатель во много раз выше, чем в соседних регионах, где подобное сырье почти не использовалось [Степанова, Рыбаков, 2019; Степанова, 2017]. Различия состоят и в том, что в Томском Приобье предпочитали пластичное сырье. Кроме того, к существенным различиям относится наличие разных культурных традиций в выборе минеральных примесей для добавления в формовочные массы. В Томском Приобье из минеральных примесей предпочтение отдавали дресве [Степанова, Рыбаков, 2019]. Как уже отмечалось выше, на городище Карбинское I дресва практически не известна, а применяли шамот, хотя в 30 % сосудов концентрация его невелика. Как в Томском, так и Нарымском Приобье рецепт глина + органика встречается редко. Возможно, он связан с группой населения, которая могла отличаться и другими чертами, однако на исследуемых памятниках была немногочисленной.

Подводя итог, необходимо отметить, что заслуживает особого внимания традиция использования нео- и слабоожелезненных глин. Несмотря на то, что в Нарымском Приобье такие глины использовались реже, чем в Томском, они применялись часто по сравнению с другими регионами. Для Томского и Нарымского Приобья это местная традиция. Пока сложно сказать, с чем она связана: с особой доступ- ностью такого сырья или же с другими причинами. Проведенные исследования также подтвердили раньше отмеченную зависимость выбора минеральных примесей для добавления в формовочные массы в зависимости от ландшафтных характеристик: дробленный камень там, где есть выходы камня, и шамот, где таких доступных выходов нет. Наличие нескольких рецептов, большого разнообразия источников сырья для изготовления посуды на Карбинском городище I свидетельствует о разновременности ее изготовления, о разных группах гончаров и об их разных навыках при изготовлении керамики. В целом это не противоречит предположению о взаимодействии разных групп населения. Дальнейшие исследования керамики перспективны для решения многих вопросов.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Предварительные результаты изучения керамики Карбинского городища I раннего железного века Прикетья

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. -М.: Наука, 1978. - 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: (колл. монография). - Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. - С. 5-109.

- Парначев В.П., Парначев С.В. Геология и полезные ископаемые окрестностей города Томска. Материалы к полевой геологической экскурсии. - Томск: Изд-во ТГУ, 2010. - 141 с.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое) // Вестник Томского государственного университета. История. - 2013. - № 2 (22). - С. 86-90.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики памятников кулайской культурно-исторической общности из Томского и Нарымского Приобья // Вестник Томского государственного университета. История. - 2017. - Вып. 49. -С. 56-63. DOI: 10.17223/19988613/49/9

- Салугина Н.П. Социально-культурная интерпретация технологии изготовления керамики позднего бронзового века Волго-Уралья (по материалам срубной культуры) // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии. - М.: ИА РАН, 2015. - С. 133-141.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самарский научный вестник. - 2015. - № 4 (13). - С. 90-95.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита - раннего железного века) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 401-404.

- Степанова Н.Ф., Боброва А.И. Первые результаты технико-технологического анализа керамики из На-рымского Приобья (по материалам из фондов Томского областного краеведческого музея) // Человек и север: антропология, археология, экология. Материалы всероссийской научной конференции г. Тюмень, 2-6 апреля 2018 г. - Вып. 4. Тюмень: ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН, 2018. - С. 224-228.

- Степанова Н.Ф, Мерц В.К. Керамика поселения Шар-Говь-4 (Северо-Западная Монголия) // Теория и практика археологических исследований. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - №3 (15). - С.83-89.

- Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю. Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 607-613. DOI: 10.17746/26586193.2019.25.607-613.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. - М.: ИА РАН, 2012. -384 с.

- Яковлев Я.А. Карбинское городище I - памятник раннего железного века Среднего Приобья // Жилища народов Западной Сибири. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1991. - С. 115-142.

- Яковлев Я.А. Карбинское-1 городище // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2001. - С. 67—69.