Предварительные результаты изучения поселенческого и промыслового комплексов в долине р. Ингу-Ягун в Сургутском районе ХМАО - Югры в 2022 году

Автор: Кениг А.В., Бычков Д.А., Морозов А.А., Дедов И.Е., Деманов И.А., Андреев О.В., Половников И.С., Сопова К.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Спасательные археологические раскопки проведены сотрудниками ИАЭТ СО РАН осенью 2022 г. по исследованию группы западин Ингу-Ягун 17 и одиночной впадины Юльвуимлор в Сургутском р-не Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На территории Ингу-Ягун 17 были исследованы сооружения 4 и 5. В результате анализа их размерных характеристик и морфологии с учетом закономерности уменьшения глубины археологизированных сооружений в процессе руинирования их несущих элементов, был сделан вывод о создании этих объектов в эпоху Средневековья для ведения пассивной охоты. Однако вопрос интерпретации и хронологической атрибуции данных объектов остается открытым по причине отсутствия артефактов. В ходе раскопок одиночной впадины Юльвуимлор, в реконструируемом межжилищном пространстве обнаружены фрагменты керамических сосудов, в том числе с орнаментом. Все фрагменты изготовлены из глины с примесью песка, методом скульптурной лепки, обожжены в окислительной среде с доступом кислорода - цвет фрагментов бежевый, светло-коричневый. Для орнаментации керамики характерен штампованный декор: орнамент штампом круглой формы, штампованный зигзаг, выполненный орнаментиром с вытянутым гладким краем, равноудаленные элементы декора в технике накола. Аналогичны способы декорирования посуды штампованным орнаментом и техникой накола с похожими орнаментальными мотивами были обнаружены среди коллекции керамики из энеолитического комплекса селищ Нёх-Урий 3.2 в бассейне р. Аган. Полученные сведения позволили отнести время возникновения одиночной впадины Юльвуимлор к эпохе энеолита - ранней бронзы. Полномасштабные археологические полевые работы на данной территории ранее не проводились. Археологические раскопки в районе р. Ингу-Ягун подтверждают факт наличия следов жизнедеятельности человека на данной территории в определяемый период времени. В результате проведенных исследований предполагается развитие пассивной охоты в долине реки Ингу-Ягун с эпохи энеолита.

Археология, энеолит, хмао, ямы-ловушки, жилище, ингу-ягун, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146321

IDR: 145146321 | УДК: 902.03+902.64+902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.1008-1014

Текст научной статьи Предварительные результаты изучения поселенческого и промыслового комплексов в долине р. Ингу-Ягун в Сургутском районе ХМАО - Югры в 2022 году

Интерес широкого круга исследователей к древностям Сургутского Приобья имеет давнюю историю, насчитывающую уже более века. Как и во время первых находок в XIX в., в настоящее время внимание исследователей сконцентрировано вокруг уникального культурного явления – Барсовой горы. Располагаясь почти в центре субширотного течения р. Оби, это урочище «притягивало» к себе все культурные процессы, протекавшие на этой территории начиная с эпохи неолита и по сегодняшний день [Барсова гора…, 2008, с. 6–23]. Но за пределами этой «колыбели археологических культур» тоже происходили культурные процессы – общности возникали и растворялись, традиции формировались и исчезали. Настоящая работа затрагивает северную периферию этого «культурного котла».

Район проведения работ находится в долине р. Ингу-Ягун, которая является правым притоком р. Обь третьего порядка. Ко времени проведения настоящих полевых работ в научном обороте находились только обрывочные сведения о выявленных в долине археологических древностях. Культурно-хронологическая принадлежность, детали хозяйства древних коллективов не были определены. В связи с чем определяется проблема включения археологических памятников, известных в долине р . Ингу-Ягун, в существующую схему историко-культурного развития Сургутского Приобья, построенную на материалах исследований Барсовой горы.

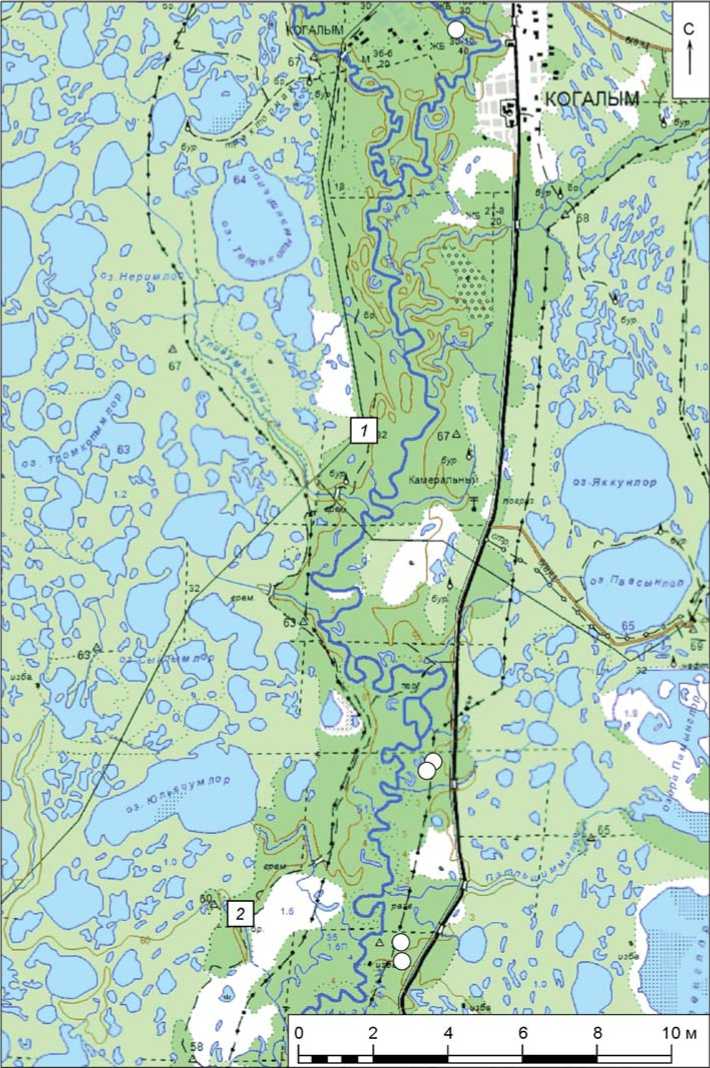

Осенью 2022 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН проводились спасательные археологические раскопки группы впадин Ингу-Ягун 17 и одиночной впади- ны Юльвуимлор. Объекты расположены в Сургутском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, к югу от населенного пункта Когалым, в правобережье реки Ингу-Ягун и неподалеку от оз. Юльвуимлор (рис. 1). Целью проводимых исследований было получение информации о времени возникновения и назначении выраженных в современном рельефе сооружений, которые попадали в зону строительства нефтепровода.

Группа впадин Ингу-Ягун 17 расположена на правом берегу р. Ингу-Ягун (левого притока р. Тромъеган) в ее среднем течении (рис. 1, 1 ). Объект выявлен в 2017 г. группой под руководством С.А. Крузимента в рамках археологической разведки по трассе проектируемого объекта [Акт…, 2017]. Всего было выявлено 8 впадин, а на их обваловках заложены шурфы, но археологического материала обнаружено не было. Позднее, в 2020 г. проводилось повторное обследование [Акт…, 2020] под руководством П.Р. Сташкина, в ходе которого состояние памятника было признано неудовлетворительным из-за пролегания через его территорию зимника.

Одиночная впадина Юльвуимлор выявлена на мысовидной оконечности гривы, к югу от оз. Юль-вуимлор (рис. 1, 2 ) в 2006 г. в ходе проведения разведочной группой под руководством А.А. Рудя комплексной археолого-этнографической экспедиции [Рудь, 2007]. В ходе разведки зафиксирована впадина размерами 5 × 6 м, глубиной 0,4 м, ориентированная по линии ССЗ – ЮЮВ. Кроме этого, с поверхности современных почвенных разрушений собран подъемный материал – фрагменты неорна-

Рис. 1. Карта-схема района проведения исследований с обозначением изучаемых археологических памятников.

1 – группа впадин Ингу-Ягун 17; 2 – одиночная впадина Юльвуимлор.

ментированной керамики. В 2014 г. объект был осмотрен повторно под руководством Г.П. Ведмидя [Ведмидь, 2014]. В 2020 г. разведочной группой под руководством П.Р. Сташкина выполнена инструментальная топографическая съемка территории одиночной впадины Юльвуимлор. Заложено четыре стратиграфических разреза для определения границ его территории. Собран подъемный материал – фрагменты керамических сосудов, которые датировались IX–VIII вв. до н.э. [Акт…, 2020, с. 32, 1010

78]. Отмечается тенденция постепенного разрушения памятника. Археологизированное сооружение во время проведения разведки в октябре 2020 г. визуально не определялось.

Для фиксации и систематизации информации об изучаемом пространстве использовалась технология ортогональной фотограмметрии, реализуемая фотосъемкой с БПЛА, фиксацией опорных точек посредством электронного тахеометра. Раскопки велись горизонтальными зачистками с обязательной фик- сацией планиграфической ситуации через каждые 0,1 м. Данный методический прием позволял наблюдать изменения контура сооружения, отбирать образцы остатков конструкции синхронно с ее исследованием и не подвергать разрушению нижележащие, еще неисследованные напластования.

Ко времени начала раскопок в 2022 г. группа впадин Ингу Ягун 17 визуально представляла собой 8 выраженных в рельефе западин, локализованных на участке гривы между безымянным озером и старицей р. Ингу-Ягун. Территорию памятника пересекает грунтовая дорога, проходящая с севера на юг. На севере и юге от объекта расположена просека от грунтовой дороги, а на западе и востоке находится сосново-березовый лес, ограниченный озером и старицей р. Ингу-Ягун.

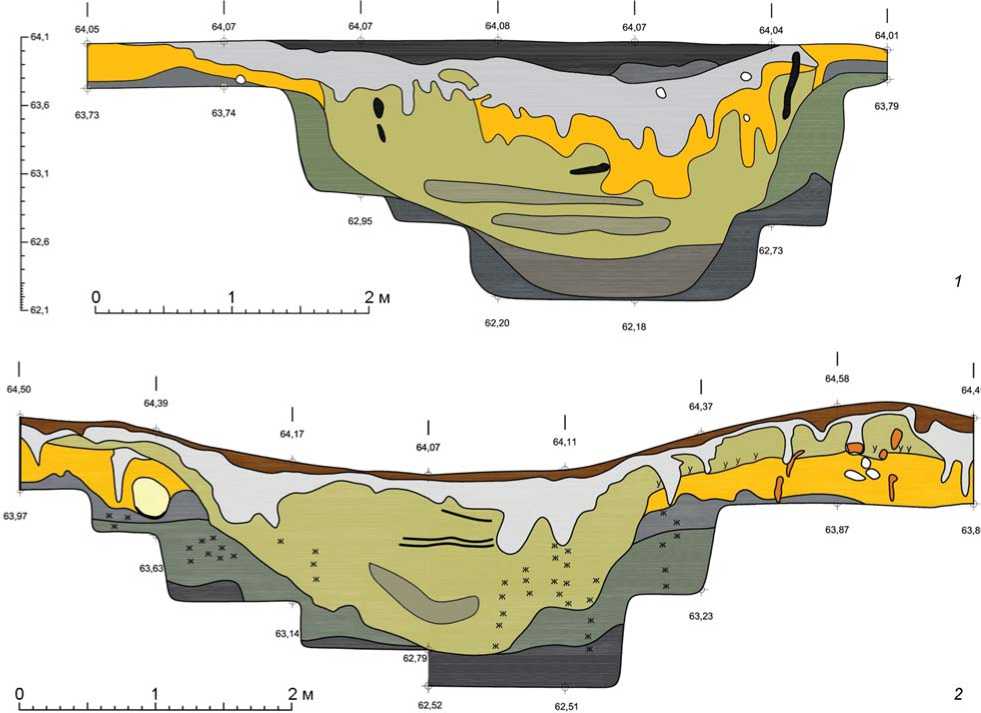

Двумя раскопами накрывались сооружения 4 и 5 таким образом, чтобы в их границы попали все визуально определимые конструктивные элементы. Ввиду пересечения территории памятника зимником, исследуемые части памятника претерпевали значительную техногенную нагрузку – дорожные выемки, навалы грунта, нарушение почвенного покрова. В связи с этим некоторая часть изучаемого пространства была представлена техногенными отложениями. На остальной площади были зафиксированы детали изучаемых сооружений в плане и их стратиграфические профили. Проведенные наблюдения позволили выделить конструктивные особенности исследованных сооружений и периоды их руинирования. Было установлено, что сооружение 4 глубиной 1,3 м, длиной 2,1 м. Сооружение 5 отличается глубиной в 1,5 м и длиной котлована в 4,5 м. Археологического материала в заполнении не найдено (рис. 2).

Раскоп на одиночной впадине Юльвуимлор заложен на сохранившейся части гривы, которая ограничена с северо-запада и юго-востока полевой дорогой (зимником), а с юго-запада – болотом. В результате функционирования зимника и постоянной антропогенной нагрузки на ландшафт памятника, к моменту проведения раскопочных работ сооружение визуально не определялось в рельефе. Поэтому решение о расположении, конфигурации и разметке раскопа было принято на основе анализа материалов, полученных предшествующими исследователями в 2006, 2014 и 2020 гг. В центральной части раскопа, приходящейся на сохранившуюся часть гривы, было обнаружено 22 фрагмента керамической посуды, 4 из которых – орнаменти-

Рис. 2. Стратиграфические профили сооружений 5 ( 1 ) и 4 ( 2 ), исследованных на памятнике Ингу-Ягун 17.

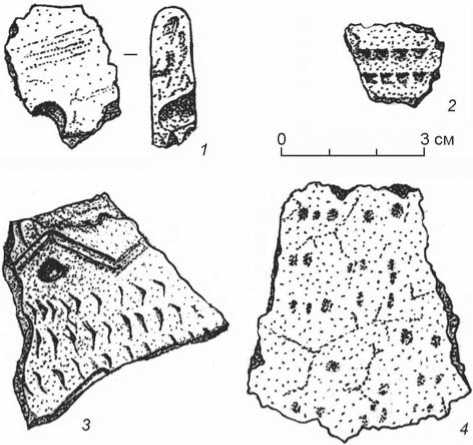

Рис. 3. Фрагменты керамических сосудов, обнаруженных на памятнике Юльвуимлор.

1 – фрагмент венчика, декорированный штампованным орнаментом; 2 – фрагмент стенки, декорированный гребенчатым штампом; 3 – фрагмент стенки, декорированный серией штампованных элементов; 4 – фрагмент стенки, декорированный штампованным орнаментом.

рованные. Все фрагменты изготовлены из глины с примесью песка, методом скульптурной лепки, обожжены в окислительной среде с доступом кислорода – цвет фрагментов бежевый, светло-коричневый. Толщина стенок фрагментов 6–7 мм. Венчик имеет срез округлой формы, вертикально поставлен. Из-за небольших размеров фрагментов, диаметр сосуда неопределим. Судя по форме, один из них принадлежал сосуду открытой (баночной) формы (рис. 3, 1 ).

Фрагменты посуды декорированы по внешнему краю глубокими вдавлениями штампованным орнаментом, выполненным инструментом с круглой рабочей частью и глубиной вдавления – 5 мм (рис. 3, 1 ), горизонтально расположенными равноудаленными гребенчатыми штампами (рис. 3, 2 ), серией элементов расположенных по горизонтальной схеме: штампованный зигзаг, выполненный ор-наментиром с вытянутым гладким краем. Под ним, вписанный в угол зигзага, расположен элемент, выполненный вдавлением орнаментира с круглой рабочей частью. Ниже идут плотные ряды равноудаленных друг от друга элементов декора в технике накола (рис. 3, 3 ). Другой фрагмент стенки сосуда декорирован штампованным орнаментом – овальными равноудаленными вдавлениями (рис. 3, 4 ). Таким образом, раскопом было изучено межжилищное пространство одиночной впадины Юльву-имлор, которое включало в себя предметы материальной культуры.

Аналогичное декорирование по суды штампованным орнаментом и техникой накола с похожими орнаментальными мотивами обнаруживается в коллекции керамики из энеолитического комплекса селищ Нёх-Урий 3.2 в бассейне р. Аган [Стефанов, Косинская, Карачарова, 2014, с. 52]. На основании приведенных аналогий, имеющихся сведений об атрибуции подъемного материала, собранного в 2020 г., и полученных в ходе настоящих раскопок фактов, следует сделать вывод о том, что одиночная впадина Юльвуимлор возникла в эпоху энеолита – ранней бронзы.

В процессе исследования сооружений 4 и 5 на Ингу-Ягун 17 складывалось двоякое представление об этих объектах – как о ямах-ловушках или жилищных западинах. В пользу первой версии выступало количество и пространственное расположение западин четко выраженной цепочкой, которая перегораживает узкую часть гривы между болотами, образующими удобный для сезонной миграции животных коридор. А в пользу второй версии – размеры и подквадратная форма западин в плане.

С точки зрения стратегии освоения ландшафта, размещение одиночной охотничьей землянки на сухопутном коридоре, стесненном с двух сторон болотом, как и в случае с группой впадин Ингу-Ягун 17, оправдано с позиции ведения пассивной охоты. Размещение ловчих сооружений на сухопутном перешейке с удобными для животных и человека подходами к воде является логичным решением в практике пассивной охоты [Кассал, 2018; Белавин, Крыласова, 2017].

Проведенные раскопки в долине р. Ингу-Ягун подтверждают освоение человеком этой территории в эпоху палеометалла. Нами зафиксированы свидетельства пассивной охоты древнего населения. Отсутствие более масштабных поселенческих комплексов, при одновременном наличии одиночных сооружений, на изучаемой территории позволяет отнести этот край к периферии ойкумены на обозначенном отрезке времени. Установленные обстоятельства актуализируют исследования, направленные на выделение закономерностей в изменении древних культур по мере отдаления ее носителей от «центра» к периферии. Развитие данной перспективы позволит выстроить более доказательную схему историко-культурного развития Сургутского Приобья в разные исторические периоды.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене – голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеоло-гических объектов». Авторы благодарят Л.В. Стрельцову за подготовку чертежей.

Список литературы Предварительные результаты изучения поселенческого и промыслового комплексов в долине р. Ингу-Ягун в Сургутском районе ХМАО - Югры в 2022 году

- Акт № 192-20/Ч ГИКЭ документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия - группа впадин Ингуягун 17 и одиночная впадина Юльвиумлор, находящихся на территории, непосредственно связанной с участком, подлежащим воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта "Обустройство куста скважин № 69 и скважин № 292Р, № 293П Кустового месторождения, в границах кустового лицензионного участка", в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". - Нефтеюганск, 2020. -URL: https://nasledie.admhmao.ru/upload/iblock/064/Akt-GIKE-_192_20CH_Razd_ING-17_YUL-1_sign.pdf.

- Акт № 519 ГИКЭ земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по проекту: "Переиспытание разведочной скважины 256Р Южно-Кустовой лицензионный участок Кустового месторождения". - Нефтеюганск, 2017. -URL: https://nasledie.admhmao.ru/upload/iblock/2cc/akt-gike-_519_skv.256r_yuzhno_kustovoy_signed.pdf.

- Барсова гора: древности таежного Приобья. - Екатеринбург; Сургут: Уральское изд-во, 2008. - 300 с.

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Орудия охоты Средневекового Предуралья (археологический очерк) // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. - 2017. - № 3 (6). - С. 66-80.

- Ведмидь Г.П. Отчет о НИР. Историко-культурные изыскания на участках расположения объектов бурения и обустройства в границах лицензионных участков ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" ТПП. Том 2. Историко-культурные изыскания на участках расположения объектов бурения и обустройства в границах лицензионных участков ТПП "Когалымнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь". - Сургут, 2014. - БИИКФ. Ф. Р-4. Д. 564.

- Кассал Б.Ю. Эволюция способов охоты на лося от неолита до сего дня // Полевые исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, этнография, устная история): материалы XIII международной научно-практической конференции. - Горно-Алтайск: БИЦ Горно-Алт. гос. ун-та, 2018. - С. 17-24.

- Косинская Л.Л. Археологические исследования УрФУ в Пуровском районе // Археология Арктики. - 2014. - Вып. 2. - С. 58-79.

- Рудковская М.А. Ловчие звероловные ямы на р. Кедровой (Ханты-Мансийский район ХМАО - Югры) // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: сб. ст. - Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2016. - Вып. 14. - С. 304-316.

- Рудь А.А. Отчет о НИР. Археологические исследования в среднем течении р. Ингу Ягун в Сургутском районе ХМАО-Югры в 2006 г. - Сургут, 2007. - БИИКФ. Ф. Р-4. Д. 334.

- Стефанов В. И., Косинская Л. Л., Карачарова Л.В. Энеолитический комплекс селища Нёх-Урий 3.2 в бассейне р. Аган //Ханты-Манскийский автономный округ в зеркале прошлого: сб. ст. - Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2014. - Вып. 12. -С. 48-84.