Предварительные результаты экспериментально-трасологического исследования петроглифа белая лошадь в Минусинской котловине

Автор: Волков П.В., Лбова Л.В., Рие М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагаются результаты предварительной экспериментально-трасологической экспертизы известного объекта Белая лошадь, расположенного в северо-западной части Минусинской котловины. Интерес к объекту был вызван неоднозначностью хронологической трактовки, основанной на стилистическом анализе. В 2018 г. на памятнике были проведены экспериментально-трасологические, фотограмметрические работы и отобраны образцы кальцитовых натеков для уточнения их возраста и технологии нанесения изображения. В заключение первого этапа работ версия о технологическом характере исполнения изображения - нанесение изображения «на скальную поверхность путем вытирания фона» - не подтверждается. Предполагается проведение специальных исследований для определения техники нанесения изображения, что, вероятно, поменяет наше представление и о дате его формирования.

Петроглифы, хронология, экспериментально-трасологическая экспертиза

Короткий адрес: https://sciup.org/145145034

IDR: 145145034 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.052-055

Текст научной статьи Предварительные результаты экспериментально-трасологического исследования петроглифа белая лошадь в Минусинской котловине

Ранние формы искусства и, в первую очередь, образцы наскального искусства являются одними из сложных, многокомпонентных объектов археологического изучения и интерпретации, требующими точности и междисциплинарности. Исследовательские проблемы составляют основу для решения ряда научных задач, таких как датировка 52

и атрибуция наскального искусства, поиск иконографических и технологических аналогий среди образцов мобильного и наскального первобытного искусства изучаемой территории, а также поиск характеристик, указывающих на трансляцию древнейших образов и преемственность принципов их создания. Дискуссия, развернувшаяся относитель- но ранних проявлений творчества палеолитического человека, в том числе связанных с открытием серии объектов наскального искусства на плато Укок и в Монголии [Молодин, Черемисин, 1999; Моло-дин и др., 2016], открывает возможности и необходимость «вторичного» исследования образцов, отнесенных к раннему периоду истории региона. Одним из таких дискуссионных объектов является петроглиф Белая лошадь в Хакасии.

Плоскость с изображением находится на скальной поверхности Черной горы в долине р. Черной, левого притока р. Белый Июс. Рисунок лошади расположен в небольшой нише красновато-коричневого девонского песчаника, покрытого натеками карбонатов. Ниша вертикально ориентированная, неглубокая, предположительно оформлена целенаправленно [Ларичев, 1992, 1994]. Лишайники и натеки на данном участке отсутствуют, за исключением северной части.

Композиционно по центру с легким смещением на юг расположено изображение лошади на высоте примерно 150–160 см от уровня современной поверхности. Рисунок силуэтный, общая длина рисунка – 28,5 см; размеры лошади от холки до груди – 16 см. Изображение ориентировано на север (вправо от зрителя). Голова широкая и короткая, слегка выдвинутая вперёд, с массивной и округлой нижней челюстью. В профиле чётко выделено короткое ухо треугольной формы, слегка выставленное вперёд; ближнее к зрителю ухо определяется довольно длинной узкой белой чертой. Легко просматривается глаз лошади – округлое тёмное пятно, где были удалены следы известнякового натёка. Так же чётко выделяется уступ гривы, из чего можно сделать вывод, что грива жёсткая, волосы торчат вертикально. Задние ноги животного широко расставлены (в шаге или прыжке). У ноги, отставленной назад, выделяется бедренная часть и видно колено; изображение второй, вертикально ориентированной ноги не просматривается, но видна частично сохранившаяся ее нижняя часть. В верхней части ноги соединены линией – пунктиром известняковых следов, возможно, оставленным намеренно немного ниже промежности. Хвост лошади длинный, его нижняя часть значительно шире той, что отходит от крупа. Передние ноги отсутствуют, не видно даже их начала на участке песчаника, прилегающем к нижней части груди и окраине живота. Широкое, массивное, укороченное тело лошади отличается грузностью и тяжеловесностью, близкими к изображениям диких лошадей Пржевальского. Шея широкая, массивная и короткая, плавно переходящая в туловище. Линия спины слабо вогнута, круп закруглён умеренно. Живот выпуклый, что указывает на тот факт, что, вероятно, это изо- бражение кобылы, по всей видимости беременной. Плохо сохранилась нижняя часть живота лошади, что не позволяет с полной уверенностью говорить о том, намеревался ли автор подчеркнуть его выпуклость.

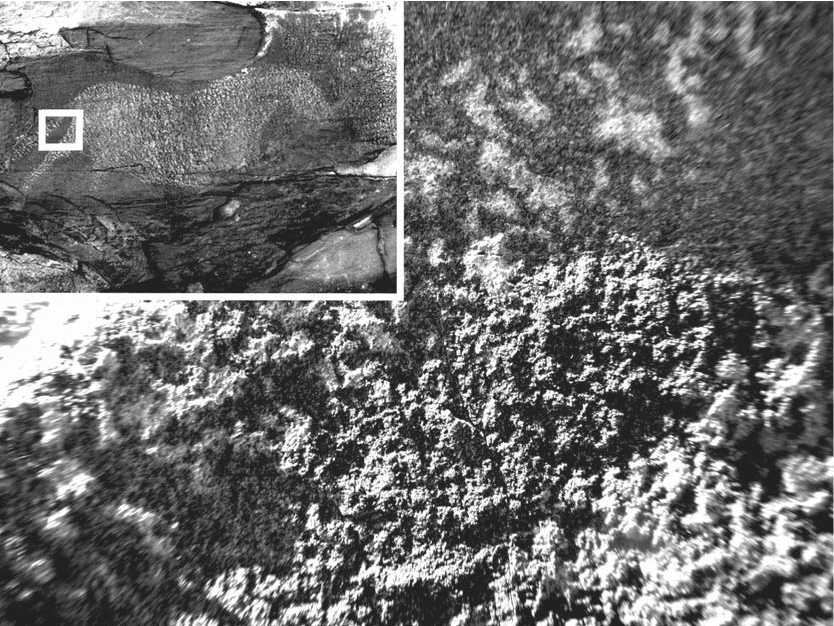

В ходе экспериментально-трасологического анализа поверхности зоны скальной плиты с рисунком был проведен ряд специальных экспериментов. Целью первого этапа исследований являлась проверка возможности использования какой-либо технологии для формирования «аппликативного характера изображения» [Ларичев, 1992, с. 30]. Для микросъемки исследуемой поверхности использовалась специальная фототехника Nikon.

Согласно версии первого исследователя петроглифа В.Е. Ларичева, изображение лошади формировалось выскабливанием натеков кальцита вокруг её контура. Древний мастер, «удаляя выскабливанием одни участки концентрации капелек и, напротив, оставляя другие, сделал ее зримой» [Там же, с. 28]. По мнению исследователя, «в сущности, изображение животного не представляет собой рисунок в обычном понимании, а есть своего рода аппликация или, скорее, своеобразный микробарельеф, поскольку его фон был, надо полагать, самым тщательнейшим образом и весьма расчетливо выскоблен» [Там же]. Однако В.Е. Ларичев не обнаруживает следов скобления и находит «объяснение тому простое – неприкрытые предохранительными известковыми капельками поверхности подверглись за продолжительный период времени столь сильной эрозии, что обнаружить следы такой технической операции при всём желании не удаётся» [Там же].

Проведённое в ходе полевых работ 2018 г. исследование показало, что какой-либо искусственной, специальной обработки скальной плоскости перед нанесением рисунка не выявлено, как на плоскости дислокации изображения, так и на окружающих его периферийных участках скалы. Все процессы деформации стенки скального выхода происходили в различное время и имеют естественный характер.

На поверхности скального изображения отмечены натеки кальцита частично покрывающие и плоскость с изучаемым рисунком. Интенсивность образования кальцитовой корки различна по всей площади скальной поверхности. Границы «чистых» и покрытых кальцитом зон на плоскостях скалы могут иметь как «размытый», так и контрастный характер. Важно отметить, что на отдельных фрагментах камня фиксируется особенно толстый слой кальцитовых натеков, до 3 мм.

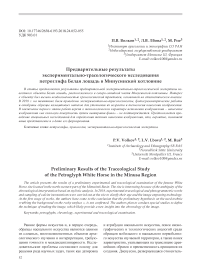

Исследования поверхности вне контура рисунка не выявили следов искусственной деформации скальной структуры (рис. 1). При освещении рисун-

Рис. 1. Структура естественной, непотревоженной скальной поверхности рядом с изображением. Линейные следы ее деформации отсутствуют.

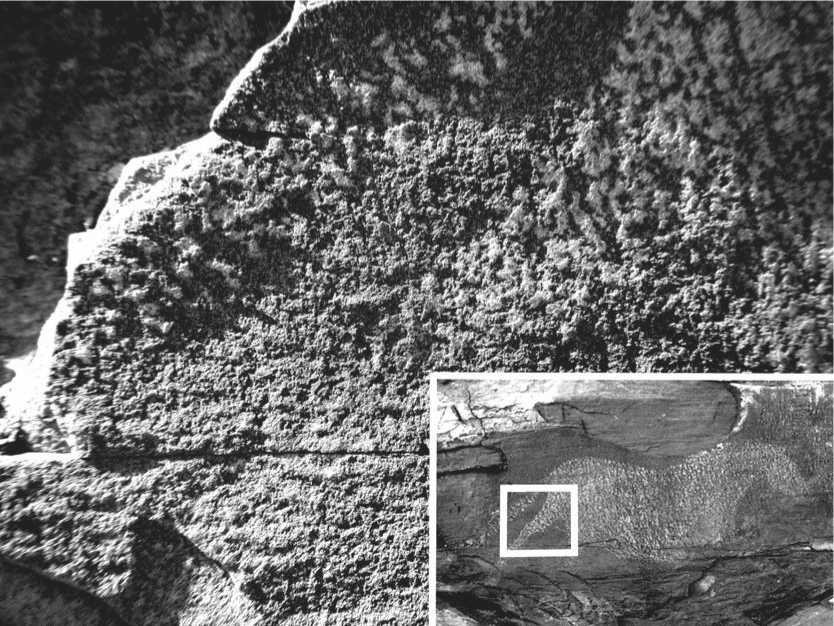

Рис. 2. Структура естественной, непотревоженной скальной поверхности рядом с изображением. Уровень плоскости изображения ниже уровня поверхности вне ее контура.

ка лошади лучами солнца, идущими параллельно плоскости с изображением, дает возможность убедиться, что какого-либо воздействия на ее поверхность вне зоны рисунка не производилось. На фотографии хорошо видна непотревоженная структура песчаника. Не фиксируются здесь не только неминуемо образующиеся при протирке характерные линейные следы, нет здесь и деформации выступающих элементов микрорельефа, неизбежно оказавшихся бы нивелированными.

Установлено также, что уровень поверхно сти изображения углублен в скальную поверхность более, чем поверхность вне его контура, что свидетельствует об удалении скальной структуры не на внешней стороне петроглифа, а, напротив, на самом изображении (рис. 2). Данный факт абсолютно исключает предполагавшийся ранее способ нанесения изображения – протиркой вне контура [Там же, с. 30]. Таким образом, никаких следов воздействия техникой пикетажа или протиркой на поверхность вне изображения не обнаружено.

На морде лошади обнаружено образование, напоминающее рог носорога, выполненный путём выбивки и протирки куском породы песчаника, лишённой известкового натёка. Это изображение, несомненно, выглядит как новый элемент, выполненный значительно позже.

В иной технике сделана часть изображения лошади в районе ее живота. Техника формирования изображения здесь отличается от техники формирования основного изображения. Вместо относительно коротких возвратно поступательных движений абразивного инструмента, как это делалось при формирования основной поверхности рисунка, при прорисовке нижней часть брюха лошади характер движения инструмента носил линейный, относительно продолжительный характер.

Таким образом, предварительный экспериментально-трасологический анализ свидетельствует о нескольких этапах создания изображения Белой лошади, на каждом из которых использовалась различная техника формирования обработанной художником поверхности.

Поиски стилистических аналогий изображению в контексте пещерного и наскального искусства Западной Европы и северной Евразии [Ларичев, 1992, рис. 11, 12; Молодин, Черемисин, 1999, рис. 68, 71] не могут в полной мере являться аргументом за оценку изображения плейстоценовым возрастом.

Версия об «аппликативной» технике нанесения изображения Белой лошади на скальную поверхность в настоящий момент не подтверждается. Предполагается проведение специальных экспериментально-трасологических исследований для определения техники нанесения изображения, фо- тограмметрических работ и датирования по натекам кальцита, что, вполне вероятно, поменяет наше представление и о времени его формирования.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-56-16016).

Список литературы Предварительные результаты экспериментально-трасологического исследования петроглифа белая лошадь в Минусинской котловине

- Гиенко Е.Г., Серкин Г.Ф. Памяти В.Е. Ларичева. Астроархеологические изыскания в Северной Хакасии // Archeoastronomy and Ancient Technologies. - 2014. -№ 2 (1). - С. 134-156.

- Ларичев В.Е. «Белая лошадь» - святилище древнекаменного века Хакасии (астрономические аспекты памятника и астральная подоснова искусства древнекаменного века Сибири). - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1992. - 99 с.

- Ларичев В.Е. «Белая лошадь» Чёрной горы: астрономические аспекты памятника и астральная подоснова искусства древнекаменного века Сибири // Древние культуры Южной Сибири и Северо-Восточного Китая. - Новосибирск, 1994. - С. 9-39.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. - 160 с.

- Молодин В.И., Черемисин Д.В., Кретан К., Зоткина Л.В., Женест Ж.-М., Мыльников В.П. Исследование петроглифов на плоскогорье Укок в рамках российско-французской экспедиции в 2016 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2016. - Т. XXII. - С. 361-365.