Предварительные результаты междисциплинарных исследований на территории Куртакского археологического района в 2023 году (Северо-Минусинская котловина)

Автор: Зольников И.Д., Филатов Е.А., Анойкин А.А., Клементьев А.М., Шпанский А.В., Новиков И.С., Джуманов А.Т., Рогозин Д.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

На основе детальных полевых работ в Куртакском районе установлено, что в береговых разрезах, подмываемых водами Красноярского водохранилища, на высоте 50-90 м над уровнем затопленного русла р. Енисей отсутствуют аллювиальные отложения с типичным набором фаций (русловая, пойменная, старичная). Фациально-генетическая диагностика позволила выделить несколько паводковых событий, представленных слоистыми песками, алевропесками, щебенниками и галечниками катафлювиального генезиса, связанными с прорывами ледниково-подпрудных озер в верховьях Енисея. Удалось установить, что археологический и палеофаунистический материал приурочен к субаэральному комплексу, сложенному делювием, палеопочвами и эоловыми отложениями, тогда как катафлювиальные пачки расположены между субаэральными слоями, датировка которых позволяет уточнить хронологию событий в долине Среднего Енисея. Местонахождения фауны и палеолитических стоянок, связанных с толщами катафлювиальных отложений, до сих пор неизвестны. В Куртакском археологическом районе выявлены десятки палеолитических объектов, большая часть из которых представлена подъемными сборами. Анализ топографических данных 1970-1980-х гг. и современных спутниковых снимков свидетельствует о сильной береговой эрозии, которая за последние 30 лет на этой территории привела к отступлению берега водохранилища на расстояние от 60 до 120 м, что привело к утрате береговых обнажений и стоянок палеолита, исследовавшихся в предшествующие годы. В ходе наших работ единичные артефакты были зафиксированы на бечевнике в районе известных памятников Усть-Ижуль-1, Каменный Лог, Куртак-1. Кроме того, на Бережековском и Каштанковском участках были найдены антропологические остатки (фрагмент черепной коробки и нижняя челюсть), залегавшие в ассоциации с плейстоценовой палеофауной.

Куртакский археологический район, неоплейстоцен, палеофауна, четвертичные отложения, стратиграфическая корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146577

IDR: 145146577 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0118-0123

Текст научной статьи Предварительные результаты междисциплинарных исследований на территории Куртакского археологического района в 2023 году (Северо-Минусинская котловина)

В 2023 г. сотрудниками ИГМ СО РАН совместно с ИАЭТ СО РАН, ИЗК СО РАН, а также ТГУ и НГУ на территории Куртакского археологического района, расположенного в Северо-Минусинской котловине (Новоселовский р-н Красноярского края), проводились междисциплинарные исследования, направленные на уточнение современной схемы четвертичных отложений Алтае-Саянской горной области. Куртак-ский археологический район был выделен Н.И. Дроздовым в 1988 г. [Дроздов и др., 2005, 2007], но работы на береговых обнажениях, возникших при затоплении ложа Красноярского водохранилища, проводились Н.Ф. Лисицыным начиная с 1970-х гг. [2000]. В границах Куртакского района были выявлены десятки палеолитических объектов, представленных в основном подъемными сборами и редко – стратифицированными памятниками, датируемыми от среднего до позднего неоплейстоцена [Лисицын, 2000; Дроздов и др., 2005, 2007].

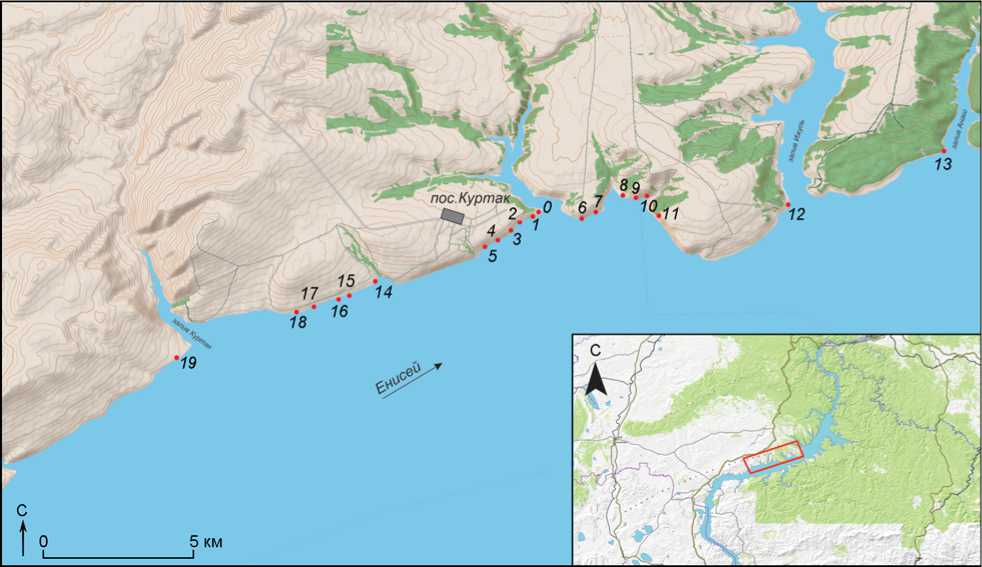

Работы 2023 г. включали зачистку береговых обнажений и сбор палеофаунистического материала на левобережье Красноярского водохранилища от залива Анаш на северо-востоке до залива Дивный на юго-западе. Всего было выполнено 25 зачисток и получена коллекция, включающая более полутора тысяч костей плейстоценовой фауны, в том числе залегавшей в стратифицированном контексте (рис.1).

На территории Куртакского района в предыдущие годы были выделены и охарактеризованы стратотипы стратиграфических подразделений местной схе- мы четвертичных отложений для территории долины Среднего Енисея в пределах Минусинских котловин [Дроздов и др., 2005]. Эта схема представляет собой достаточно надежную геологическую основу для дальнейших стратиграфических построений. Однако на этапе разработки и апробации этой схемы ее авторы основывались на двух концепциях, которые к настоящему времени устарели. Первая концепция – лестницы террас, поэтапно гипсометрически снижавшихся от древних – высоких к молодым – низким. Вторая концепция – двухъярусность циклоклиматических террас, нижний ярус которых сложен валунно-галечниками межледникового аллювия, а верхний – параллельно слоистыми песками и алевритами перигляциального аллювия. Кроме того, авторы этой схемы еще не в полной мере были осведомлены о специфике проявления гляциальных суперпаводков и не имели возможности учесть представления о них в создаваемой модели геологического строения четвертичной толщи района. При этом ключевая роль гляциальных суперпаводков в формировании террас Верхнего и Среднего Енисея достаточно широко обсуждается в последнее время [Аржанникова и др., 2014; Зольников и др., 2021].

Геологическая характеристика Куртакского археологического района

На основе проведенных нами обширных полевых работ в Куртакском районе установлено, что в береговых разрезах, подмываемых водами Красноярского водохранилища (отступление от берегов русла Енисея до наполнения водохранилища достигает к 2020 г.

Рис. 1. Карта Куртакского археологического района.

1–19 – геологические расчистки.

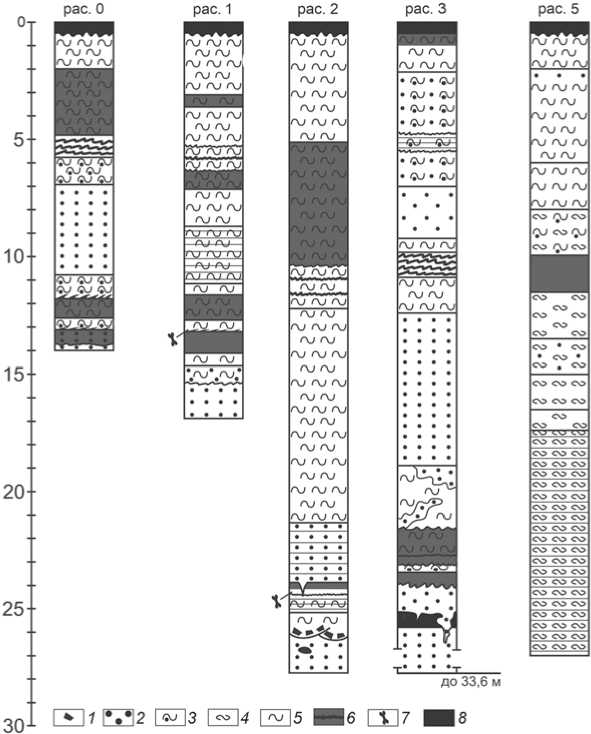

500 м), на высоте 50–90 м над уровнем затопленного русла р. Енисей отсутствуют собственно аллювиальные отложения с типичным набором фаций (русловая, пойменная, старичная) (рис. 2). То, что ранее интерпретировалось как перигляциальный овражно-балочный аллювий, представляет собой заплесковые отложения суперпаводков, зажатые между субаэральными пачками, включающими погребенные палеопочвы, инситные палеонтологические остатки, а в некоторых разрезах и артефакты. Такая ситуация дает гораздо больше возможностей для определения возраста основных суперпаводковых событий по сравнению с изучением разрезов, находящихся на более низких отметках в областях распространения валунно-галечников, расчленение которых представляет гораздо более сложную задачу.

Рис. 2. Сводный разрез отложений Береже-ковского участка (расчистки № 1–3, 5).

1 – дресва; 2 – песок; 3 – алевропесок; 4 – коричневый алеврит; 5 – палевый алеврит; 6 – палеопочва с гумусовыми прослоями; 7 – кости; 8 – современная почва.

Наиболее надежно обосновывается возраст последнего суперпаводка, прошедшего по долине Среднего Енисея. Согласно местной стратиграфической схеме [Дроздов и др., 2005], последнему глобальному похолоданию, укладывающемуся в интервал МИС 2, соответствуют трифоновские слои, представленные лессовидными алевритами и алевропе-сками (верхняя и нижняя пачка), а также залегающими внутри них параллельно слоистыми песками и алевропесками (средняя пачка). Нашими полевыми исследованиями вдоль правого берега Красноярского водохранилища у пос. Дивный выявлено, что среднетрифоновские, хорошо промытые пески, мощностью до 7,5 м, поднимаются на высоту более 10 м от уровня воды и вклиниваются между верхнетрифоновской и нижнетрифоновской субаэральными пачками, которые представлены эоловыми и делювиальными отложениями. Дивнинская пачка хорошо промытых катафлювиальных песков фиксируется внутри трифоновских слоев на протяжении десятков километров, в т.ч. и в опорном разрезе Бережековского участка. Здесь же отметим, что в верхнетрифоновских слоях найдены стратифицированные археологические памятники финальной поры верхнего палеолита [Харе-вич и др., 2022].

Подстилаются трифоновские слои куртакским па-леопедокомплексом, который представлен серией па-леопочвенных прослоев, значительная часть которых является переотложенными дериватами. Куртакские палеопочвы имеют более 100 датировок радиоуглеродным методом в интервале 42–25 тыс. л.н. [Дроздов и др., 2005], что позволяет надежно относить их к временному интервалу МИС 3. В сочетании с вмещающими эти почвенные прослои субаэральными отложениями, данные слои называются куртакскими.

Непосредственно под ними залегает катафлюви-альная чанинская толща, представленная пачкой параллельно слоистых песков и алевропесков, а также оплывневыми образованиями, общей мощностью в среднем до 5–6 м. Под чанинской толщей, которая ложится на подстилающие отложения местами с размывом, местами с оплывневыми контактами, местами облекающе, залегают частично преобразованные оплывневыми процессами палеопочвы: сухоложская и каменноложская, разделенные маломощным прослоем лессовидного алеврита. Для каменноложской палеопочвы имеется ТЛ-дата 130 ± 10 тыс. л.н. [Там же]. Таким образом, чанинская катафлювиальная толща «зажимается» между каменноложско-сухоложским палеопедокомплексом, который соответствует теплым подстадиям МИС 5е и куртакскими слоями, отнесенными к МИС 3. Непосредственно под каменнолож-ской палеопочвой залегают параллельно слоистые пески и алевропески разлогского катафлювиала, отделенные от вышележащей почвы лессовидным прослоем, мощностью менее метра. Фактически во всем Куртакском районе в кровле разлогской толщи про- слеживаются каменноложско-сухоложские палеопочвы или их близко переотложенные дериваты. Это позволяет сделать предварительный вывод о том, что разлогские катафлювиальные отложения сформировались в конце среднего неоплейстоцена (возможно на завершающей фазе МИС 6). Под разлогской суперпаводковой толщей залегают нижненеоплейстоцено-вые и эоплейстоценовые отложения, представленные палеопочвами, алевропесчаным делювием, лессовидными алевритами и алевропесками.

Палеонтологическая характеристика Куртакского археологического района

Исходя из сложившихся представлений, палеонтологические находки могут залегать in situ только в верхнетрифоновской, нижнетрифоновской субаэральных пачках, куртакском, сухоложском и камен-ноложском педокомплексах, а также в нижненео-плейстоценовых и эоплейстоценовых отложениях. При этом верхненеоплейстоценовые отложения довольно хорошо охарактеризованы фауной, найденной на стоянках раннего и финального этапов верхнего палеолита. Причем пора финального палеолита характеризуется повсеместным обилием северного оленя Rangifer tarandus, иногда зайца Lepus ex gr. tanaiticus-timidus, а другие виды представлены единичными остатками. Для начальных этапов верхнего палеолита, приходящихся на МИС 3, в целом характерен довольно разнообразный видовой спектр, встречающийся на стоянках, при выраженном обилии лошадей Equus ferus и бизонов Bison priscus. Вместе с тем труднообъяснимым фактом является отсутствие палеонтологических находок крупных млекопитающих в куртакском педокомплексе, возраст которого в пределах МИС 3 основывается на массе 14С дат, выполненных по большому спектру органических материалов [Там же]. Каменноложско-сухоложский педокомплекс охарактеризован фауной с местонахождения Бережеково. Среди всех представителей этой ассоциации крупная кабаллоидная лошадь Equus ex gr. mosbachensis-germanicus может с уверенностью являться руководящим видом для МИС 5 [Дроздов и др., 1990]. К этому педокомплексу относится также фауна с местонахождения Усть-Ижуль-1 [Акимова и др., 1996]: мосбахско-германская лошадь E. ex gr. mosbachensis-germanicus, носорог, бизон, благородный олень, барсук, сурок, цокор. Детальные исследования зубов мамонтов с этого местонахождения позволили отнести их к среднеплейстоценовой форме Mammuthus cf. intermedius. Каменноложско-сухолож-ский педокомплекс, в силу свойств состава отложений (плотность, вязкость), очень устойчив к размыву в прибрежной зоне, поэтому при низком уровне водохранилища непосредственно в нем довольно часто обнажаются ископаемые кости млекопитающих, которые можно фиксировать как инситные. Наиболь- шей проблемой является разделение средненео-, нижненео- и эоплейстоценовых находок копытных млекопитающих, которые являются фоновыми видами на пляжах западного Бережековского участка. Хищные млекопитающие обычно являются очень редкими находками (за исключением пещерного медведя Ursus savini rossicus) и обладают морфологическими характеристиками, позволяющими установить их стратиграфический интервал.

Местонахождения фауны, связанные с мощными толщами катафлювиальных отложений, до сих пор неизвестны. Иногда встречающиеся в них единичные палеонтологические находки, очевидно, являются переотложенными.

Археологическая характеристика Куртакского археологического района

В Куртакском археологическом районе выявлены десятки палеолитических объектов, большая часть из которых представлена подъемными сборами [Лисицын, 2000; Дроздов и др., 2005]. Анализ топографических данных 1970–1980-х гг. и современных спутниковых снимков свидетельствует о сильной береговой эрозии, которая за последние 30 лет на этой территории привела к отступлению берега водохранилища на расстояние от 60 до 120 м, что привело к утрате береговых обнажений и стоянок палеолита, исследовавшихся в предшествующие годы [Там же].

Большинство памятников палеолита Куртакско-го района приурочено к палеопочвам или педоседи-ментам, сформированным в условиях субаэрального осадконакопления. Несмотря на наличие на Курта-ке отложений раннего и среднего неоплейстоцена, включающего палеопочвы, наиболее раннее присутствие человека было достоверно зафиксировано только в каменноложско-сухололожском педокомплексе, сопоставляемом с МИС 5е. С этими палеопочвами на Бережеково связана каменная индустрия среднего палеолита, представленная расколотыми гальками, радиальными нуклеусами, чопперами, остриями с носиком, отщепами с ретушью [Дроздов и др., 2005, 2007]. Также к стратифицированным объектам этого возраста исследователи относят памятник Усть-Ижуль-1, где в отложениях вышеупомянутых палеопочв, размываемых водохранилищем, была выявлена стоянка с немногочисленным каменным инвентарем, сопровождавшимся фаунистическим материалом, среди которого присутствуют кости с нарезками [Акимова и др., 1996].

Следующий эпизод заселения Куртакского района фиксируется в средние этапы МИС 3 (куртакский педокомплекс), к которому приурочены материалы стоянок, ассоциируемых с ранним верхним палеолитом, представленные как отщеповой (Куртак-4), так и пластинчатой (Куртак-1, Каштанк-1А) индустриями [Лисицын, 2000].

В ходе наших работ единичные артефакты были зафиксированы на бечевнике в районе известных памятников Усть-Ижуль-1, Каменный Лог, Куртак-1. Кроме того, на Бережековском и Каштанковском участках были найдены антропологические остатки (фрагмент черепной коробки и нижняя челюсть), залегавшие в ассоциации с плейстоценовой палеофауной.

Заключение

В ходе исследований 2023 г. на территории Кур-такского археологического района, расположенного в долине среднего течения р. Енисей, были изучены отложения, датируемые от нижнего до верхнего неоплейстоцена. Фациально-генетическая диагностика позволила выделить здесь три пачки отложений катаф-лювиального генезиса, сложенных слоистыми песками, алевропесками, щебенниками и галечниками, связанных с прорывами ледниково-подпрудных озер в верховьях Енисея [Аржанникова и др., 2014; Зольников и др., 2021]. Удалось установить, что археологический и па-леофаунистический материал приурочен к субаэральным отложениям делювиального, эолового и почвенного генезиса, тогда как отложения катафлювиального генезиса залегают между субаэральными пачками, датировка которых позволяет уточнить хронологию гля-циальных событий в долине Среднего Енисея. Местонахождения фауны и памятники археологии, связанные с толщами катафлювиальных отложений, неизвестны.

Работы выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-17-00140 «Позднечетвертичная история магистральных долин Западной Сибири».

Список литературы Предварительные результаты междисциплинарных исследований на территории Куртакского археологического района в 2023 году (Северо-Минусинская котловина)

- Акимова Е.В., Дроздов Н.И., Лаухин С.А., Оводов Н.Д., Томилова Е.А., Стасюк И.В., Чеха В.П. Археологические исследования в Ижульском заливе // Древности Приенисейской Сибири. - 1996. - Вып. 1. - С. 47-61. EDN: WGNDBJ

- Аржанникова А.В., Аржанников С.Г., Акулова В.В., Данилова Ю.В., Данилов Б.С. О происхождении песчаных отложений в Южно-Минусинской котловине // Геология и геофизика. - 2014. - Т. 55, № 10. - С. 1495-1508. EDN: SUCNJR

- Дроздов Н.И., Лаухин С. А., Чеха В.П., Кольцова В.Г., Бокарев А.А., Викулов А. А. Куртакский археологический район. Геология и археология Трифоновского и Куртакского участков. - Красноярск: ИИФиФ СО АН СССР; ПО "Сибирь", 1990. - 113 с.

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Артемьев Е.В., Хазартс П. Археология и четвертичные отложения Куртакского геоархеологического района. - Красноярск: РИО Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьев, 2007. - 136 с. EDN: XOBGXB

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Хазартс П. Геоморфология и четвертичные отложения Куртакского геоархеологического района (Северо-Минусинская впадина). - Красноярск: РИО Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева, 2005. - 112 с. EDN: QKFOKJ

- Зольников И.Д., Новиков И.С., Деев Е.В., Шпанский А.В., Михаревич М.В. О фациальном составе и стратиграфическом положении четвертичной верхнеенисейской толщи в Тувинской и Минусинской впадинах // Геология и геофизика. - 2021. - Т. 62, № 10. - С. 137-139. EDN: CEVQTV

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья // Тр. ИИМК РАН. - СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2000. - Т. 2. - 230 с. EDN: SIYPOZ

- Харевич В.М., Бочарова Е.Н., Зольников И.Д., Левицкая П.С., Харевич А.В., Павленок Г. Д., Анойкин А. А. Новый памятник финального верхнего палеолита на побережье Красноярского водохранилища: стоянка Сидориха // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. - Т. 28. - С. 359-364. EDN: ODAIEA