Предварительные результаты раскопок на курганном могильнике Левоподкумский 1 близ Кисловодска

Автор: Коробов Д.С., Малашев В.Ю., Фассбиндер Й.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена претимальным результатам раскопок на одном из первых пятен раннего периода культуры Аларнана (2-й-4-й вв. Н.э.) на Мслоловодском депрессанне - Левоподкимском-1 курганском кладбище с захоронениями катакомб. Стинг был снят во время дефлексирования аэрофотоснимков и обследованной нами магнитометрии. Геофизическое обследование двух секторов выявило не менее 37 погребальных структур, которые могут быть получены благодаря наличию сущностей примерно квадратной формы и балок различного типа. Исходя из результатов магнитной съемки, были выкопаны курганы 1 и 2, wdch был установлен над катакомбными захоронениями. На входе в катакомбы были обнаружены потрепанные конные погребения, а также некоторые из могильных товаров, wdch был выброшен из погребальных камер сундуками. Judgmg из могильщиков-жертв, захоронений катакомб, датированных 4-м в. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Погребения в наземной бомбардировке, которую я рассматриваю в двух погребальных камерах, имеют несколько более поздний срок, а также были разграблены антигрнти. Левоподкамское-1 курганское кладбище с катакомбными могилами основывается на том, как представители культуры Аларнана впервые сделали свой путь к Кисловодскому депрессону и на стадионе его поселения, wMch произошел до mvasmn гуннов ,

Северный кавказ, кисловодская котловина, аланская культура, катакомбные погребения, аэрофотосъемка, магнитометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328586

IDR: 14328586

Текст научной статьи Предварительные результаты раскопок на курганном могильнике Левоподкумский 1 близ Кисловодска

Многолетнее изучение археологических древностей Кисловодской котловины привело к открытию здесь более 900 памятников разных эпох и культур, в результате чего данная область Северного Кавказа справедливо считается наиболее исследованной в археологическом отношении (Афанасьев и др., 2004; Коробов, 2013). Одним из актуальных вопросов представляется определение времени заселения окрестностей современного Кисловодска носителями аланской культуры, многочисленные укрепленные поселения и катакомбные могильники которых характеризуют максимальную плотность населения котловины в эпоху раннего средневековья (V–VIII вв.). Памятники раннего этапа аланской культуры (II–IV вв.) пока мало изучены в микрорегионе; они представляют собой в основном небольшие «земляные городища», расположенные на южных отрогах Боргустанского хребта и левого берега р. Подкумок (Коробов, 2010; 2013. С. 26, 28. Рис. 3, 1). Особая задача – поиск курганных катакомбных могильников, одного из определяющих культурно-хронологических признаков раннего этапа аланской культуры (Малашев, 2007. С. 490; Габуев, Малашев, 2009. С. 146). Предварительным результатам раскопок подобного памятника, найденного в Кисловодской котловине, посвящена данная публикация.

Курганный катакомбный могильник Левоподкумский 1 был обнаружен в процессе дешифрирования аэрофотосъемки Кисловодской котловины на первой речной террасе левого берега р. Подкумок, в 1 км к северо-западу от северозападной окраины пос. Конзавод (Красный Курган) Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). На аэрофотоснимке, сделанном в сентябре 1970 г., различается городище с площадкой подтреугольной в плане формы, отделенной от напольной части балками, склоны одной из которых эскарпированы и превращены в ров (рис. 1, 1 ). С северной стороны от площадки через небольшую балку находится ровный склон с небольшим понижением в южном направлении крутизной 5–10º, идущий от подножья Боргустанского хребта. На склоне видны крупные насыпи курганной группы Джагинская 5 (рис. 1, 2 ). С западной и восточной сторон от наиболее крупного кургана 1 видны следы распаханных в советское время небольших курганных насыпей, отображенных на снимке в виде осветленных пятен округлой в плане формы. Некоторые из этих пятен окружены линейными структурами подквадратной в плане формы – предположительно ровиками. Наилучшим образом читается крупный двойной ров с перемычками с южной и северной сторон, расположенный к западу от кургана 1 группы Джагинская 5 (рис. 1, 3 ). Данный объект абсолютно идентичен подквадратным ровикам вокруг некоторых подкурганных катакомб могильника Пегушин 1 в Кировском районе Ставропольского края, выявленных Й. Фассбин-дером в ходе магнитометрического обследования и впоследствии раскопанных Т. А. Габуевым ( Габуев , 2009; Faßbinder et al ., 2013. P. 51. Fig. 4). В мае 2012 г. на изучаемом нами памятнике Й. Фассбиндером было проведено аналогичное геофизическое обследование, осуществленное на двух участках.

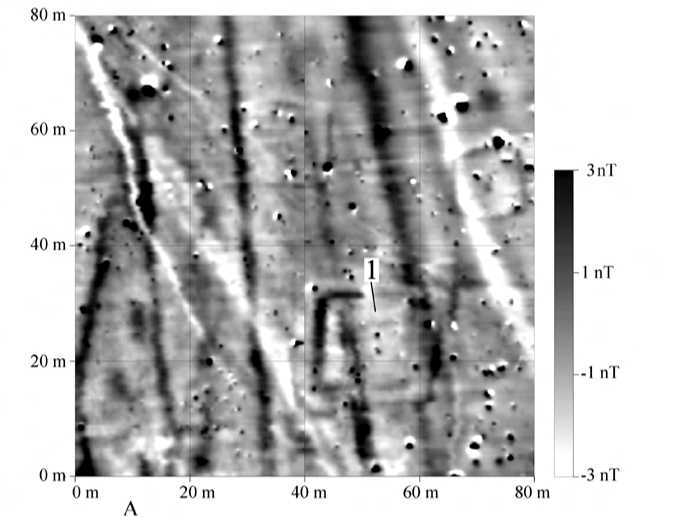

Участок 1 размерами 80 х 80 м находился к западу от кургана 1 группы Джа-гинская 1, служащего основным ориентиром на аэрофотосъемке памятника. Целью обследования на данном участке послужили магнитометрические измерения объекта в виде двойного рва, распознаваемого на аэрофотоснимке (рис. 1, 3 ; 2А, 1 ). Участок 2 общими размерами 120 х 160 м был обследован к востоку от кургана 1 группы Джагинская 5 в месте наибольшей концентрации распознаваемых по аэрофотоснимку распаханных курганных насыпей (рис. 1, 4 ; 2Б). Следует отметить, что современная поверхность обследуемых участков абсолютно ровная и практически не содержит визуально различимых насыпей курганов, которые, очевидно, были почти полностью уничтожены в процессе упомянутой выше распашки.

Для магнитометрических исследований использовался цезиевый магнитометр Smartmag SM4G-Special с двумя сенсорами. Эта модель магнитометра

Рис. 1. Аэрофотоснимок курганного могильника Левоподкумский 1 и его окрестностей

Цифрами обозначены : 1 – городище Подкумское 2; 2 – курганы курганной группы Джагинская 5; 3–4 – участки 1 и 2 геофизического обследования могильника Левоподкумский 1

в конфигурации total-field позволяет распознавать магнитные аномалии с максимальным разрешением ±10 пикотесла в сочетании с высоким пространственным разрешением порядка 25 х 25 см. Внутрисуточные вариации магнитного поля Земли сглаживались к средним значениям полученных данных в рамках каждого обследуемого квадрата размерами 40 х 40 м, а затем согласовывались с данными всего обследуемого участка. Используемая конфигурация магнитометра позволяет распознавать археологические объекты с максимально возможной чувствительностью прибора и получать наиболее высокий сигнал коэффициента шума, сопряженный с археологическими аномалиями; в то же время подобная конфигурация очень чувствительна к любым магнитным аномалиям искусственного и технического происхождения, а также частым колебаниям магнитного поля Земли. Тем не менее в данном случае представляется оправданным использование магнитометра в нескомпенсированной конфигурации, поскольку исследуемые участки располагались вдали от современной инфраструктуры.

Геологическое строение обследуемых участков представляет собой щебеночный слой песчаника и мелкого известняка (диаметром 0,1–5 см), перекрываемого небольшим слоем горного чернозема (мощность 10–20 см). Подобное строение приводит к высокой контрастности магнитной восприимчивости от ~500 х 10-6 ед. СИ до ~30 х 10-6 ед. СИ. Вся обследуемая территория, как уже сказано, подвергалась ранее распашке, поэтому на полученных магнитограммах обоих участков могильника (рис. 2) видны следы крупных эрозионных канав, идущих поперек склона, а также линейных следов, оставленных плужными механизмами. Тем не менее все археологические объекты прекрасно распознаются с помощью магнитометрических измерений.

В результате магнитометрических измерений выявлены структуры в виде ровиков подквадратной в плане формы с перемычками разных видов, по центру которых, как правило, имеется пятно округлой формы с позитивными значениями магнитного поля (рис. 2). Эти пятна, вероятно, маркируют затянутые гумусированным грунтом грабительские лазы во входные ямы катакомбных захоронений. Аналогичные пятна распознаются и за пределами ровиков; скорее всего, это результат ограбления бескурганных захоронений, устроенных между подкурганными. Следы древних эрозионных канав, заполненных черноземом, фиксируются как позитивные аномалии (черный цвет), современные следы распашки – как негативные (белый цвет). Нерегулярные аномалии с чрезвычайно высокой восприимчивостью в виде черно-белых пятен представляют собой лежащие на поверхности отдельные куски базальта (диаметром 20–40 см) с высокой остаточной намагниченностью и магнитной восприимчивостью порядка 40 000 х 10-6 ед. СИ.

Ровики получили порядковую нумерацию как курганные насыпи, темные пятна возможных грунтовых захоронений не нумеровались, поскольку вероятность их соотнесения с погребальными сооружениями меньше, чем в случае выявления курганных захоронений с ровиками. На участке 2 выделено 27 подкурганных погребений с ровиками и 30 округлых пятен с более высокой намагниченностью (рис. 2Б). На участке 1 на магнитограмме видны еще шесть курганных погребений с ровиками и пять структур, аналогичных возможным ямам с грунтовыми погребениями (рис. 2А). Всего же в ходе геофизического обследования памятника выявлено не менее 37 курганных захоронений с ровиками, а также около 35 возможных бескурганных погребений.

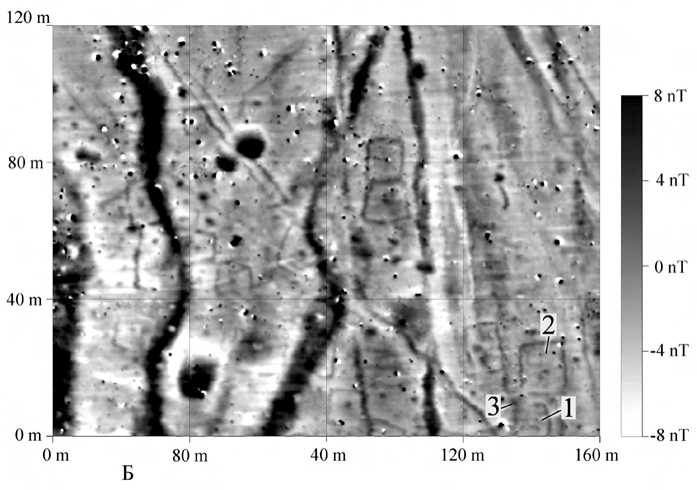

Для проведения археологических раскопок были выбраны курганы 1 и 2, обнаруженные в виде ровиков при магнитометрическом обследовании в юговосточном углу участка 2 (рис. 2Б). Данные курганы предполагалось раскопать в первую очередь как наиболее близко расположенные к городищу Подкумское 2 и, возможно, сооруженные первыми обитателями городища на начальном этапе его существования.

К моменту раскопок поверхность курганов была покрыта плотным слоем многолетней травянистой растительности. Кроме слабовыраженного рельефа они маркировались более высоким содержанием щебня на поверхности.

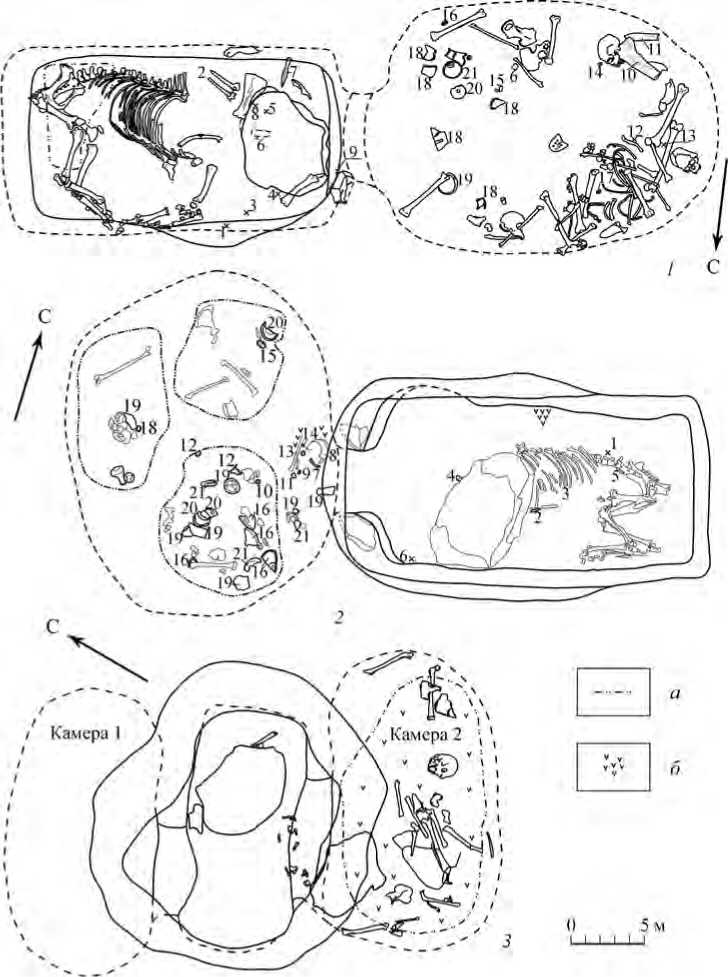

Курган 1 . Насыпь округлой в плане формы диаметром около 10 м и высотой 0,16 м от уровня современной поверхности. Курган содержал одно катакомбное захоронение, находившееся в центральной его части, и ровик подквадратной в плане формы, ориентированный сторонами по странам света с небольшим отклонением (рис. 3). Размеры ровика на уровне зачистки по внутреннему контуру составляли 8,8 м. Он имел перемычку в середине южной стороны контура шириной около 0,5 м; в сечении ровик трапециевидной формы. Ширина ровика

Рис. 2. А – участок 1 геофизического обследования могильника Левоподкумский 1

1 – структура в виде двойного рва квадратной формы

Б – участок 2 геофизического обследования могильника Левоподкумский 1

1 – курган 1; 2 – курган 2; 3 – погребение I на уровне материка – 0,5–1 м, по дну – 0,2–0,3 м. Глубина ровика от уровня погребенной почвы, ориентировочно, составляла 0,7 м. В заполнении ровика обнаружены мелкие фрагменты четырех сосудов: двух кружек, миски и горшка.

Погребение было совершено в катакомбе, ограбленной в древности. Входная яма прямоугольной в плане формы со скругленными углами, размерами на уровне зачистки 2,1 х 1,1 м, ориентирована длинной осью по линии З-В с небольшим отклонением (рис. 4, 1 ). Глубина входной ямы от репера – – 242 см. От уровня древней дневной поверхности она ориентировочно составляла 2 м. Размеры входной ямы по дну - 2,3 х 1,25 м. Дно входной ямы ровное, с незначительным понижением к западной стенке.

В заполнении входной ямы, в 60–70 см от дна находился скелет лошади (рис. 4, 1 ). Лошадь была положена на левом боку головой на запад, к входу в камеру, спиной и ногами вплотную к северной и южной стенкам входной ямы. Ноги были подогнуты и сведены вместе в районе копыт (возможно, связаны). Кости передних ног лежали выше; между ними и задними ногами фиксировался слой заполнения. Грабительская яма разрушила голову и переднюю часть туловища лошади.

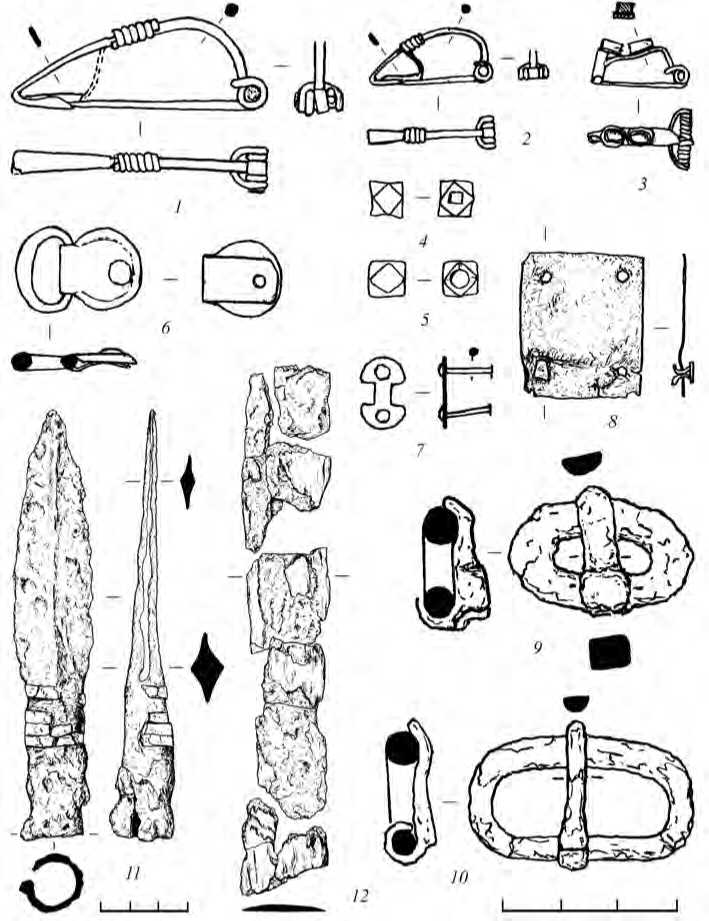

В заполнении грабительской ямы найдены четыре серебряные накладки и фрагменты двулезвийного железного меча (рис. 5, 8, 12 ). В придонной части у входа в камеру находился закладной камень, а также 10 небольших камней, относившихся к конструкции заклада. Здесь же обнаружен железный наконечник копья с пером листовидной формы и короткой, разомкнутой у основания втулкой, на которой зафиксированы остатки кожаных ремешков, возможно, связанных с креплением к древку (рис. 5, 11 ), и фрагмент горшка.

Вход в камеру находился в западной стенке входной ямы. Передняя стенка входной ямы и вход нарушены при ограблении, вследствие чего форма и высота входа не восстанавливаются; ширина входа – 0,6 м. В камеру вела ступенька высотой 0,52 м. Камера овальная в плане, размерами 2,4 х 1,7 м, ориентирована длинной осью по линии З–В, вдоль длинной оси входной ямы (рис. 4, 1 ). Глубина дна – – 300 см от репера. Свод камеры частично обрушился; судя по сохранившимся элементам, он повышался от входа. Высота свода, ориентировочно, достигала 1,35 м.

Вследствие ограбления кости погребенных и инвентарь находились в перемещенном положении в придонной части и на дне камеры. В юго-западной части камеры на слое заполнения обнаружены фрагменты деревянных предметов и череп одного из погребенных. Погребение парное (мужчина 45–55 лет и женщина 20–35 лет1). Судя по расположению костей, в первую очередь черепов, находившихся у западной и юго-западной стенок камеры, погребенные были положены головой на запад; поза погребенных не восстанавливается. На дне камеры местами прослеживался органический тлен растительного происхождения серо-коричневого цвета (камыш?), под которым фиксировался тонкий слой древесного угля от сжигания веток.

Рис. 3. Вид с юга на раскопанный участок курганного могильника Левоподкумский 1

В камере в перемещенном состоянии обнаружен следующий погребальный инвентарь: фрагменты двулезвийного железного меча (рис. 5, 12 ); железный однолезвийный черенковый нож с прямыми лезвием и спинкой; бронзовое кольцо с зажимом округлой формы с загнутыми краями, имитирующими фасетировку, и круглой в сечении рамкой, овальной в плане формы с утолщением в передней части и незначительным уплощением в задней (рис. 5, 6 ; см. цв. вклейку, рис. XII, 7 ); железная пряжка с рамкой овальной в плане формы, со слабовыра-женным утолщением в передней части и с язычком, в передней части доходящим до середины сечения рамки, у основания которого имелся рельефный выступ квадратной формы с высоким уступом (рис. 5, 9 ); железная пряжка; кольцо или рамка железной пряжки; две круглые серьги из бронзы и серебра с разомкнутыми концами из тонкого, круглого в сечении прута.

Кроме того, обнаружены золотая литая (напускная?) 14-гранная кубическая бусина с отверстием квадратной формы (рис. 5, 4 ; рис. XII, 3 ); лучковая двучленная бронзовая фибула с подвязным приемником, раскованной ножкой и железной осью (рис. 5, 1 ; рис. XII, 1 ); одночленная золотая сильнопрофилированная фибула с нижней тетивой и коленчатоизогнутой плоской спинкой. На приемнике и спинке два каста со вставками из голубого стекла и сердолика (рис. 5, 3 ; рис. XII, 5 ); серебряная накладка в виде двух полуокружностей, соединенных планкой,

Рис. 4. Погребальные сооружения курганного могильника Левоподкумский 1

1 – катакомба кургана 1; 2 – катакомба кургана 2; 3 – двухкамерная катакомба (погребение I).

Условные обозначения : а – граница органического тлена растительного происхождения; б – древесный уголь

Рис. 5. Погребальный инвентарь кургана 1 ( 1, 3, 4, 6–9, 11, 12 ), кургана 2 ( 5, 10 )

и погребения I ( 2 )

1–3 – фибулы, 4–5 – 14-гранные бусины; 6 – кольцо с зажимом; 7–8 – накладки; 9–10 – пряжки;

11 – наконечник копья; 12 – фрагменты меча

1, 2, 6 – бронза; 3 – золото, стекло, сердолик; 4–5 – золото; 7–8 – серебро; 9–10, 12 – железо;

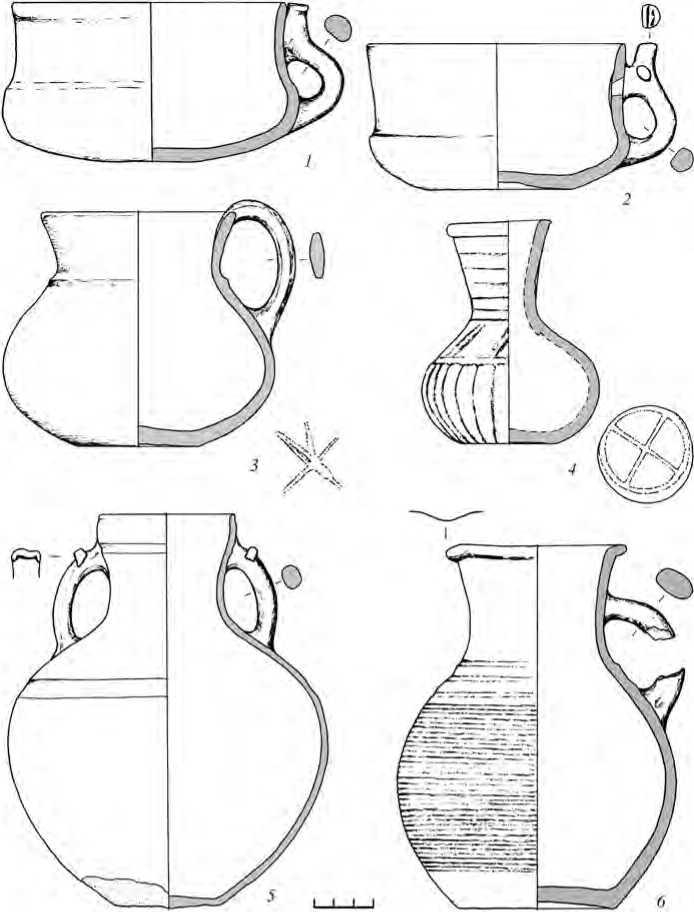

11 – железо, кожа на каждой полуокружности расположен длинный штифт, прикрытый полусферической декоративной шляпкой (рис. 5, 7; см. цв. вклейку, рис. XII, 6). Помимо этих находок найдены фрагмент железного предмета и несколько керамических сосудов, целых и во фрагментах, в том числе небольшая миска с загнутым внутрь бортиком, прямыми стенками и плоским дном с небольшой закраиной изнутри; придонная часть горшка с плоским дном и слабовыпуклыми стенками; кружка с высоким слабовогнутым горлом, выражено переходящим в плечики, низким коническим туловом, узким плоским дном и петлевидной ручкой, верхний прилеп которой оформлен в виде высокого выступа (зооморфного?) (рис. 6, 1); небольшая крышка с низким, слегка загнутым внутрь бортиком; крышка с усечено-кониче-ским туловом и выраженным переходом в отогнутый наружу бортик и внутренней закраиной; кувшинчик с низким, сужающимся к основанию прямым горлом, выражено переходящим в плечики, эллипсоидным туловом и узким, слабовогнутым дном. Основание горла маркировано горизонтальным валиком. Ручка верхним прилепом крепится к венчику, возвышаясь над его плоскостью, нижним – к плечику. На дне клеймо в виде пятилучевого знака (рис. 6, 3).

Курган 2 . Насыпь округлой в плане формы диаметром около 13 м и высотой 0,11 м от уровня современной поверхности. Курган содержал одно катакомбное захоронение, находившееся в центральной части кургана, и ровик прямоугольной в плане формы, ориентированный длинной осью по линии С–Ю с небольшим отклонением (рис. 3). Размеры ровика на уровне зачистки по внутреннему контуру колебались от 11,7 до 14,2 м. Ровик имел две перемычки в юго-западном и юго-восточном углах шириной соответственно 2 и 1,2 м. В сечении ровик трапециевидной формы; ширина его на уровне материка – 0,6–0,8 м, по дну – 0,3–0,4 м. Ровик углублен в материк на 0,3–0,6 м, в заполнении обнаружены мелкие фрагменты нескольких сосудов.

Погребение совершено в катакомбе, которая была ограблена в древности. Входная яма прямоугольной в плане формы со скругленными углами, размерами на уровне зачистки 2,6 х 1,55 м, ориентирована длинной осью по линии З-В с небольшим отклонением (рис. 4, 2 ). Глубина входной ямы от репера – – 306 см. От уровня древней дневной поверхности она, ориентировочно, составляла 2,7 м. Размеры входной ямы по дну - 2,15 х 1,1 м. В заполнении входной ямы в 1-1,1 м от дна находился скелет лошади (рис. 4, 2 ). Лошадь была положена на правом боку головой на запад, к входу в камеру. Ноги были подогнуты и, видимо, связаны в копытах. Грабительская яма разрушила голову и переднюю часть туловища лошади.

В заполнении грабительской ямы найдены фрагменты костей лошади, ребра барана, железные предмет и нож, фрагмент венчика кувшина. В придонной части в наклонном положении находился закладной камень. В юго-восточном углу входной ямы и у северной стенки в заполнении зафиксированы небольшие скопления древесного угля.

Вход в камеру находился в западной стенке входной ямы. По обе стороны от входа, in situ на небольших приступках сохранились два камня, относившиеся к системе заклада. Заклад входа помимо большой плиты и 2 сохранившихся непотревоженными камней включал еще около 10 небольших камней. Передняя стенка входной ямы и вход нарушены при ограблении, вследствие чего

Рис. 6. Керамические сосуды из кургана 1 ( 1, 3 ) и кургана 2 ( 2, 4–6 )

1–2 – кружки; 3–4 – кувшинчики; 5–6 – кувшины форма и высота входа не восстанавливаются; ширина входа – 0,45 м. В камеру вела низкая вертикальная ступенька высотой 0,17 м. Камера овальной в плане формы, размерами 2,35 х 1,85 м, ориентирована длинной осью по линии С-Ю, перпендикулярно длинной оси входной ямы (рис. 4, 2). Глубина дна – –327 см от репера. Свод камеры и часть передней стенки частично обрушились; судя по сохранившимся элементам, свод повышался от входа. Высота свода, ориентировочно, достигала 1,1 м.

Вследствие ограбления кости погребенного (скорее всего, женщины взрослого возраста) и инвентарь находились в перемещенном положении в придонной части и на дне камеры. Поза и ориентировка погребенной не восстанавливаются. На дне камеры фиксировался в виде пятен тонкий слой органического тлена растительного происхождения серо-коричневого цвета (камыш?) и частицы древесного угля. В камере была обнаружена золотая литая 14-гранная бусина с отверстием круглой формы (рис. 5, 5 ; см. цв. вклейку, рис. XII, 4 ); стеклянная бусина с металлической прокладкой (золотостеклянная). Среди обнаруженного инвентаря – железные изделия: несколько фрагментов предметов, скорее всего, рамки пряжек и кольца удил; однолезвийный черенковый нож со слегка изогнутыми спинкой и лезвием; три пряжки с круглыми в сечении и овальными в плане рамками с незначительным утолщением в передней части. У одной из них сохранился язычок, в передней части не доходящий до середины сечения рамки, с прогибом в средней части и низким уступом у основания (рис. 5, 10 ).

Кроме того, были обнаружены небольшой сосуд с отогнутым наружу венчиком, прогнутым в средней части горлом, плавно переходящим в плечики, шаровидным туловом и плоским дном; кружка с высоким сужающимся к основанию прямым горлом, переходящим через уступ в плечики, низким туловом и узким вогнутым дном. Верхний прилеп полукруглой в сечении ручки оформлен как высокий зооморфный выступ с горизонтальной площадкой в виде морды животного; по бокам выступа расположены два круглых плоских налепа, имитирующие глаза (рис. 6, 2 ). Были также найдены миска с загнутым бортиком, прямыми стенками и слабовогнутым дном и кувшинчик с высоким, сужающимся к основанию прямым горлом, эллипсоидным туловом и узким слабовогнутым дном. На горле и плечике фиксируются следы от отбитой в древности ручки и орнамент из горизонтальных желобков и вертикальных каннелюр. На дне клеймо в виде креста в круге (рис. 6, 4 ). Обнаружены два кувшина, один из которых с расширенным в верхней части горлом, ниже расширения декорирован желобком, прогнутым в средней части и плавно переходящим в плечики, на которые прикреплены две ручки с налепными полосками (рис. 6, 5 ). Другой кувшин – с резко отогнутым наружу венчиком, сужающимся к основанию горлом, плавно переходящим в плечики, декорированные тремя горизонтальными желобками, сферическим туловом и вогнутым дном. Слив сделан в виде прогиба венчика; нижняя часть плечиков и тулово покрыты сплошным рифлением (рис. 6, 6 ). Помимо этого в заполнении камеры найдены мелкие фрагменты нескольких кувшинчиков и кружек, а также целый кувшинчик с низким, прогнутым в средней части горлом, через небольшой уступ переходящим в плечики, сфероконическим туловом и узким вогнутым дном. Ручка около верхнего прилепа декорирована тремя круглыми плоскими налепами; горло и тулово орнаментированы волнистыми линиями.

Погребение I находилось снаружи около юго-западной перемычки ровика кургана 2 (рис. 3). Погребение грунтовое и, по всей видимости, совершено после сооружения кургана 2. Оно соответствует области повышенной намагниченности на магнитограмме участка 2 (рис. 2Б, 3 ).

Погребение было совершено в катакомбе (рис. 4, 3 ), ограбленной в древности. Контур входной ямы на уровне зачистки сильно нарушен при ограблении. Форма входной ямы фиксировалась лишь на уровне дна: прямоугольная в плане со скругленными углами, размерами 1,65 х 0,7 м, ориентирована длинной осью по линии З–В (рис. 4, 3 ). Глубина входной ямы от репера – – 240 см. В заполнении выявлены кости человеческих скелетов и фрагмент железного предмета с остатками дерева. В придонной части входной ямы ближе к восточной стенке находился камень от заклада входа в камеру 1. Катакомба двухкамерная, камеры располагались у северной и южной стенок входной ямы, их длинные оси были параллельны длинной оси входной ямы (рис. 4, 3 ).

Камера 1 находилась у северной стенки входной ямы. Передняя стенка входной ямы и вход нарушены при ограблении, вследствие чего форма и высота входа не восстанавливаются; ширина входа – 0,6 м. В камеру вела низкая наклонная ступенька высотой 0,22 м. Камера овальной в плане формы, размерами 1,95 х 1 м, ориентирована длинной осью по линии З–В, параллельно длинной оси входной ямы. Глубина дна – – 264 см от репера. Свод камеры и часть передней стенки частично обрушились; судя по сохранившимся элементам, свод понижался от входа к передней стенке камеры. Высота свода, ориентировочно, достигала 1 м.

Вследствие ограбления кости погребенного находились в перемещенном положении в придонной части входной ямы. Здесь были обнаружены кости трех скелетов: нижняя челюсть мужчины 20–35 лет, фрагменты костей ребенка, а также позвонки и фрагменты костей взрослого человека. Погребальный инвентарь не обнаружен.

Камера 2 находилась у южной стенки входной ямы. Передняя стенка входной ямы и вход нарушены при ограблении, вследствие чего форма и высота входа не восстанавливаются; ширина входа – 0,8 м. В камеру вела наклонная ступенька высотой 0,45 м. Камера овальной в плане формы, размерами 2 х 1,15 м, ориентирована длинной осью по линии З–В, параллельно длинной оси входной ямы (рис. 4, 3 ). Глубина дна – – 292 см от репера. Свод камеры и часть передней стенки частично обрушились; судя по сохранившимся элементам, свод понижался от входа к передней стенке камеры. Высота свода, ориентировочно, достигала 1 м.

Вследствие ограбления кости погребенных и сохранившийся инвентарь находились в перемещенном положении в придонной части и на дне камеры. Кости трех погребенных (одного ребенка 8–13 лет и двух подростков) были сосредоточены у передней и боковых стенок камеры. Поза и ориентировка погребенных не восстанавливаются. В юго-восточном углу камеры найден череп мужчины 35–44 лет. В камере находился закладной камень, располагавшийся в ее северозападном углу при входе, а также несколько камней меньших размеров.

В заполнении найдены фрагменты сосудов, небольшая лучковая двучленная бронзовая фибула с подвязным приемником и раскованной ножкой (рис. 5, 2 ; см. цв. вклейку, рис. XII, 2 ), бусина сильно уплощенной шаровидной формы из непрозрачного стекла бирюзового цвета (рис. XII, 8 ), фрагменты железных предметов. Ряд предметов был обнаружен при переборке грунта из заполнения камеры: фрагмент нижней части задней пластины бронзового наконечника ремня с выраженным сужением снизу, бронзовая бляшка круглой формы и рамка железной пряжки.

Подводя предварительные итоги, следует отметить, что исследованные в сезоне 2012 г. подкурганные захоронения относятся к раннему этапу аланской культуры. Судя по сохранившимся предметам погребального инвентаря из подкурганных захоронений (лучковая двучленная и сильнопрофилированная фибулы, пряжки, 14-гранные литые золотые бусины, видимо относящиеся к серьгам, керамика), они были совершены в первой половине IV в. Небольшие сильнопрофи-лированные фибулы (рис. 5, 3 ) с коленчатоизогнутой спинкой и нижней тетивой (вариант II-3 по А. К. Амброзу) известны в комплексах первой половины IV в., их нижняя хронологическая граница уходит в рамки второй половины – конца III в. ( Малашев , 2000. С. 210; Гавритухин , 2010. С. 55, 56); при этом на уровне тенденции застежки мелких размеров занимают более позднюю хронологическую границу. Лучковые двучленные фибулы распространяются на территории Азиатской Сарматии и Северном Кавказе со второй половины III в. ( Скрипкин , 1977. С. 109). При этом во второй половине III в. популярны крупные образцы; для развитого и позднего IV в. характерны только небольшие застежки ( Малашев , 2000. С. 210; 2008б. С. 271; Габуев, Малашев , 2009. С. 135). Фибула из кургана 1 (рис. 5, 1 ) по своим размерам занимает промежуточное положение, что позволяет оценивать ее хронологию не ранее финала III в. Кольцо с зажимом из кургана 1 (рис. 5, 6 ) по признакам рамки и зажима характерно для второй половины III в. ( Малашев , 2000. С. 209). Пряжка из этого же комплекса (рис. 5, 9 ), судя по форме язычка без прогиба, охватывающего рамку до середины сечения и имеющего высокий уступ у основания (соотносится с П10 по В. Ю. Малашеву), отражает реалии уже IV в. (Там же. С. 209. Рис. 2). Пряжки, аналогичные застежке из кургана 2 (рис. 5, 10 ), исходя из формы язычка, слабопрогнутого в средней части, с низким уступом у основания, не доходящим до середины сечения рамки (соотносится с П8 по В. Ю. Малашеву), распространяются в комплексах второй половины III в. и доживают до первой трети IV в. (Там же). О датах не ранее IV в. свидетельствуют и литые золотые (напускные?) 14-гранные бусины (рис. 5, 4, 5 ). Предложенным датировкам не противоречат керамические формы (рис. 6), находящие серии аналогий в поселенческих и погребальных комплексах региона III–IV вв.

К несколько более позднему времени относятся захоронения в двухкамерной бескурганной катакомбе I. Данное заключение основано как на стратиграфической позиции погребения, совершенного после сооружения курганов 1 и 2, между ровиками которого оно расположено, так и на приведенных выше рассуждениях о датировке мелких образцов двучленных лучковых фибул (рис. 5, 2 ), известных в северокавказских комплексах IV в. (вплоть до начала V в.). Погребальное сооружение характерно для захоронений культурной группы Подкумок–Хумара ( Малашев , 2007. С. 498; Габуев, Малашев , 2009. С. 157, 158), памятники которой преобладают в Кисловодской котловине в рассматриваемый период. Очевидно за этим погребальным обрядом скрывается «субстратное» население Кисловодской котловины, испытывавшее влияние аланской культуры. Одним из авторов уже была высказана гипотеза о миграции носителей аланской культуры центральных районов Северного Кавказа на территорию Кисловодской котловины во второй половине IV в. ( Малашев , 2008б. С. 274, 275). Материалы публикуемого памятника подтверждают правильность этого предположения, но несколько корректируют время миграции, относя ее к началу – первой половине IV в.

Необходимо отметить, что подкурганные катакомбы и окружающие их ровики несколько отличаются от «классических» образцов из центральнокавказских памятников. Речь идет о количестве перемычек (одна вместо двух) в кургане 1 и их расположении (по углам вместо середины сторон) в кургане 2. Отличия касаются и формы катакомбы в кургане 1, типологически сближающейся с типом II по К. Ф. Смирнову, в то время как для аланской культуры характерны катакомбы типа I ( Малашев , 2007. С. 490; Габуев, Малашев , 2009. С. 146). Сравнительно редкий признак – широтная ориентировка входных ям ( Абрамова , 1997. С. 9, 10). В рассматриваемых катакомбах также отсутствуют ступеньки у задних стенок входных ям. Перечисленные отличия не носят диагностического характера и являются результатом миграции с территории «метрополии», где на крупных городищах имелись группы населения для обслуживания погребального культа (см. Мошкова, Малашев , 1999. С. 191, 192). Аналогичные отклонения от «стандарта», вследствие миграционных процессов носителей аланской культуры, фиксируются на материалах второй половины III – IV в. Нижнего Дона и IV – первой половины V в. Южного Дагестана ( Малашев , 2008а).

Представляется интересным предварительное наблюдение С. Ю. Фризена о том, что череп из погребения I характеризуется абсолютно другим антропологическим типом (европеоидный, отличающийся низкими широкими лицом, носом и орбитами), в отличие от черепов из кургана 1, которые относятся к европеоидным с высоким, относительно узким лицом, высокими орбитами и высоким носом. Данная ситуация позволяет предположить, что погребенные в кургане 1 и индивид из погребения I могут представлять разные группы населения ( Березина и др ., в печати).

Важные результаты получены старшим научным сотрудником отдела природы Ставропольского музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве А. К. Швыревой при анализе скелетов лошадей из курганов 1 и 2. По размерам костей конечностей и их пропорциям лошади из Левоподкумского могильника относятся к тонконогим среднерослым лошадям, ближе стоящим по росту к малорослым лошадкам. Наиболее близко они соотносятся с киргизскими лошадьми, которые включаются в особую группу восточных лошадей, имеющих северное происхождение и близких к ископаемым сибирским лошадям. Они очень выносливы, приспособлены для работы как в условиях пересеченной местности, так и на открытых пространствах с твердыми грунтами. Эти лошади хороши и под седлом, и под вьюком, в упряжи для легких транспортных средств; они также используются в сельскохозяйственных работах.

Таким образом, курганный катакомбный могильник Левоподкумский 1 – один из первых достоверных свидетельств присутствия носителей аланской культуры в Кисловодской котловине уже в первой половине IV в. Данный памятник не единственный в микрорегионе – еще в 1961 г. Е. П. Алексеевой были доследованы разграбленные подкурганные катакомбные захоронения возле южной окраины пос. Терезе Малокарачаевского района КЧР, отнесенные к аланской культуре III–IV вв. ( Алексеева , 1966. С. 158–167, 176, 177). В совокупности эти сведения дают первое представление о путях проникновения носителей аланской культуры в Кисловодскую котловину и начальном этапе (до гуннского нашествия) ее освоения этим населением.

Список литературы Предварительные результаты раскопок на курганном могильнике Левоподкумский 1 близ Кисловодска

- Абрамова М. П., 1997. Ранние аланы Северного Кавказа. М.: ИА РАН. 165 с.

- Алексеева Е. П, 1966. Памятники меотской и сармато-аланской культуры Карачаево-Черкесии//Тр. КЧНИИ ИЯЛ. Серия историческая. Вып. V. С. 132-260.

- Афанасьев Г. Е., Савенко С. Н., Коробов Д. С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.: Научный мир. 240 с.

- Березина Н. Я., Фризен С. Ю., Коробов Д. С. Антропологические материалы из курганного могильника Левоподкумский 1 (Кисловодская котловина)//Вестник антропологии. В печати.

- Габуев Т. А., 2009. Исследования аланских курганов на могильнике Пегушин 1 в Ставропольском крае//АО 2006 г. М.: Наука. С. 352-353.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ТАУС. 468 с.

- Гавритухин И. О., 2010. Находка из Супрут в контексте восточноевропейских сильно профилированных фибул//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 2: Сб. науч. ст. Ч. 1/Отв. ред. А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле»: ИА РАН. С. 49-68.

- Коробов Д. С., 2010. Укрепления эпохи раннего средневековья на Боргустанском хребте близ Кисловодска//Проблемы истории, филологии, культуры. № 1 (27). С. 560-593.

- Коробов Д. С., 2013. Этапы заселения Кисловодской котловины по данным археологии//КСИА. Вып. 228. С. 19-33.

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Отв. ред. Ю. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.

- Малашев В. Ю., 2007. Культурная ситуация в центральных районах Северного Кавказа во II-IV вв. н. э.//Три четверти века: Д. В. Деопику -друзья и ученики/Отв. ред. Н. Н. Бектими-рова. М.: Памятники исторической мысли. С. 487-501.

- Малашев В. Ю., 2008а. О культурном единстве Паласа-сыртского и Львовских курганных могильников//Северный Кавказ в древности и в средние века/Отв. ред. А. И. Османов. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН. С. 152-170.

- Малашев В. Ю, 2008б. Хронология погребальных комплексов могильника Клин-Яр III сарматского времени//Проблемы современной археологии/Отв. ред. М. Г Мошкова. М.: ТАУС. С. 265-283. (МИАР; № 10).

- Мошкова М. Г., Малашев В. Ю, 1999. Хронология и типология сарматских катакомбных погребальных сооружений//Археология Волго-Уральского региона в эпоху раннего железного века и средневековья/Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 172-212. (Научные школы Волгоградского Государственного университета)

- Скрипкин А. С., 1977. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам САрматских погребений)//СА. № 2. С. 100-120.

- Fassbinder J. W. E., Gorka T., Chemyakina M., Molodin V, Parzinger H., Nagler A, 2013. Prospecting of kurgans by magnetometry: case studies from Kazakhstan, Siberia and the Northern Caucasus//Виртуальная археология: (неразрушающие методы исследований, моделирование, реконструкции): Мат-лы Первой Междунар. конф., состоявшейся в Государственном Эрмитаже 4-6 июня 2012 г./Отв. ред. А. А. Алексеев, Л. C. Воротинская, А. Н. Мазуркевич, Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 50-57.