Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики эпохи неолита - бронзы со стоянки Хедугин ручей (Северное Приангарье)

Автор: Степанова Н.Ф., Лысенко Д.Н., Быкова М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Для решения проблемы миграции населения эпохи неолита - бронзы Северного Приангарья имеют значение результаты технико-технологического анализа керамики. В рамках историко-культурного подхода изучены исходное сырье и формовочные массы 81 сосуда со стоянки Хедугин Ручей. Керамика изготовлена в основном из ожелезненного сырья с большим количеством песка. Зафиксировано 8рецептов формовочных масс. К местным относятся рецепты с дресвой и без искусственно введенных минеральных примесей. Выявлено смешение навыков при изготовлении керамики. Наличие большого числа рецептов, нескольких культурных традиций говорит о нескольких группах гончаров, изготовивших керамику. Это может свидетельствовать как о миграциях населения и сложном составе населения в этот период, так и их хронологических различиях.

Стоянка, северное приангарье, неолит, эпоха бронзы, керамика, технико-технологический анализ, исходное сырье, формовочные массы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145542

IDR: 145145542 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.329-333

Текст научной статьи Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики эпохи неолита - бронзы со стоянки Хедугин ручей (Северное Приангарье)

Стоянка Хедугин Ручей (Хедугин Лог) находится в Кежемском р-не Красноярского края, на правом берегу р. Ангара, в 2,5 км к востоку от устья ручья Чирида, на 9-10 м террасе. Памятник открыт А.П. Окладниковым в 1937 г., в 1978 г. обследован Н.П. Макаровым, в 1989 г. осмотрен В.И. При-валихиным, в 2008 г. обследован А.Н. Зениным [Окладников, 1940; Макаров, Дроздов, Идатчиков, 1979; Зенин, 2009]. В 2010–2011 гг. на стоянке проводились спасательные работы под руководством Ю.А. Гревцова. Тремя раскопами вскрыто 970 м2, культурные слои отнесены к железному веку, эпохе бронзы и неолиту. Археологический материал залегал в третьем супесчаном уплотненном горизонте бурого цвета [Гревцов, 2012].

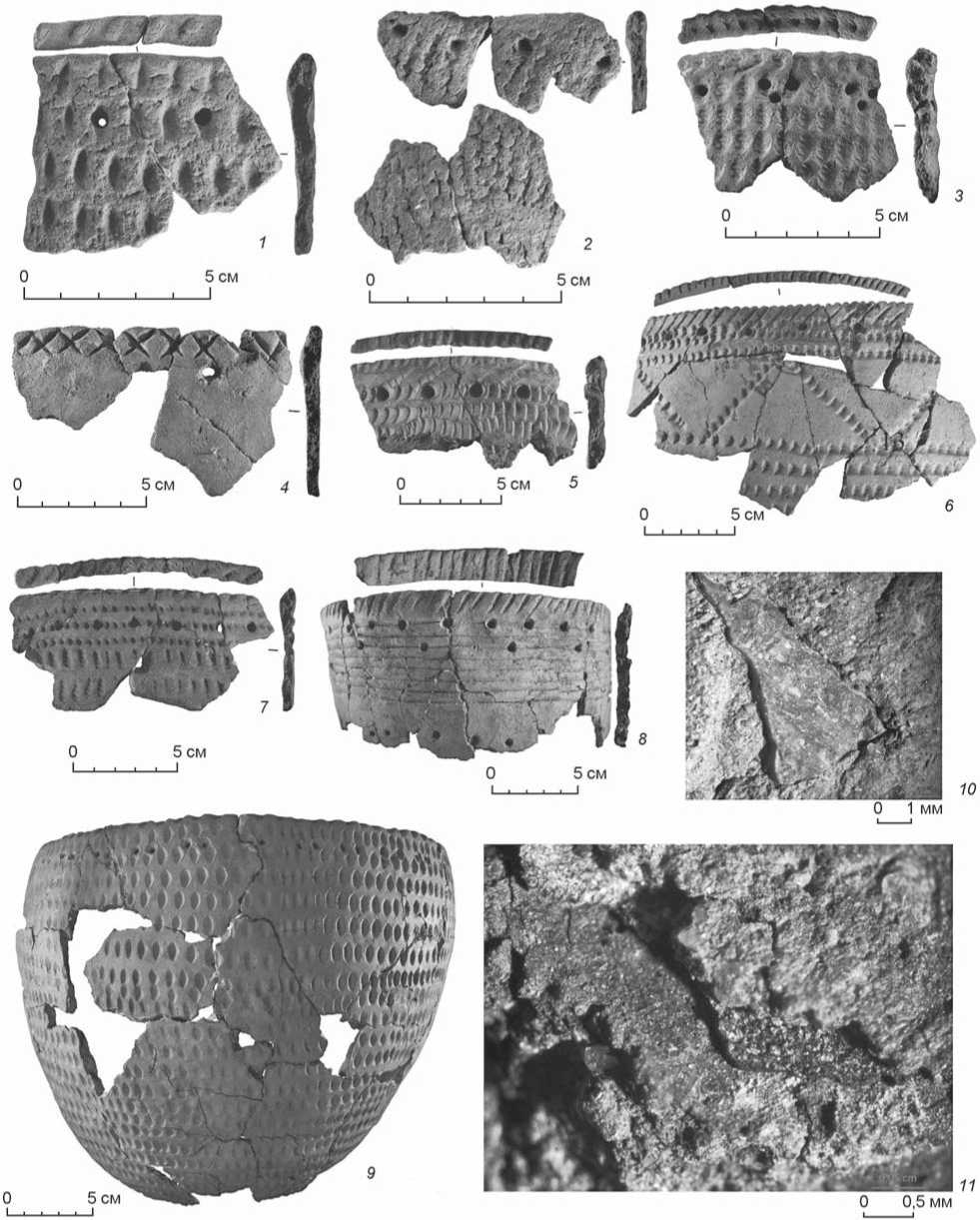

В данной работе приводятся результаты исследований керамики эпохи неолита – бронзы из раскопа № 2 слоя 3 (работы 2011 г.), залегавшей по всей мощности слоя, частично локализованной в углубленных объектах (жилищных западинах). Эта керамика находит аналоги в керамике Усть-Бельского типа [Когай, Бердников, 2013; Герман, Леонтьев, 2013]. Изучена керамика от 89 сосудов, которые реконструированы и распределяются по типам (см. рисунок ). По орнаменту керамика разделена на 5 типов, а также на варианты: тип 1 – 4 варианта, тип 2 – 3 варианта, тип 4 – 4 варианта.

Керамика типов 1–3 и вариант А типа 4 по аналогии отнесена предварительно к эпохе неолита и Усть-Бельской традиции. Остальная керамика типа 4 с рядом «жемчужин» и округлыми вдавле-ниями под венчиком и тип 5 керамики с выколоткой по поверхности шнуром предварительно отнесены к эпохе бронзы. На сегодняшний день остается нерешенным вопрос о миграциях населения в эпоху неолита – бронзы на данной территории. В этой связи особое значение имеют результаты техникотехнологического анализа керамического комплекса со стоянки Хедугин Ручей.

Исследования керамики проведены в рамках историко-культурного подхода по методике, разработанной А.А. Бобринским [1978, 1999]. Основная задача технико-технологического анализа сводилась к выявлению специфики культурных традиций на двух ступенях производственного процесса (отбор исходного сырья и подготовка формовочных масс). Рассматривались вопросы: выделение культурных традиций, выявление местных и неместных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс; признаки смешения традиций. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 изучались изломы и поверхности образцов. При исследовании особенностей исходного сырья устанавливалась степень ожелезненно-сти глин, характер содержащихся в них примесей, 330

случаи использования одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850° С. Исследован 81 фрагмент керамики от 81 сосуда.

В результате исследований установлено, что керамику на стоянке Хедугин Ручей в основном изготавливали из ожелезненного сырья (95 %), преобладает среднеожелезненное – 60,5 %, слабо- и сильноожелезненое сырье соответственно составляют 21 и 13,5 %. Небольшая часть посуды изготовлена из качественно другого сырья – неоже-лезненного (5 %). Последнее зафиксировано у сосудов типа 3 и 4 (14 и 27 %). Отмечается незначительное использование пластичных глин – 20 %, более популярно низкопластичное сырье – 54 %. Доля сосудов из пластичного сырья наиболее значительна для типа 2 (54 %). Больше всего сосудов из низкопластичного сырья отмечено в типах 3 и 1 (71,5 и 65 %). В качестве естественных примесей в исходном сырье зафиксирован песок очень мелких фракций (пылевидный, меньше 0,5 мм). Частицы диаметром до 1 мм и больше встречаются редко. Глины различаются по наличию естественной примеси бурого железняка. В некоторых группах он отмечен во всех сосудах (100 %), в других только в 57 % изделий. В нескольких образцах зафиксированы остатки чешуи рыбы (см. рисунок , 11 ). В формовочной массе одного сосуда обнаружен отщеп (см. рисунок , 10 ). Вероятно, он случайно попал в формовочную массу. В целом отмеченные различия исходного сырья свидетельствуют о том, что глину брали из значительного количества источников, но для большинства залежей характерен очень мелкий песок.

Всего на памятнике зафиксировано 8 рецептов составления формовочных масс. Преобладают рецепты глина + дресва + органика (35 %), глина + дресва (26 %), глина без искусственных примесей (22 %). Размер частиц дресвы обычно до 3 мм и изредка меньше, концентрация 1:4–5 и меньше, как исключение 1:2. Выделяется не сколько сосудов, в которых дресва из необычного для данного памятника камня (частицы белого кварца). Суммарно рецепты с дресвой составляют 63 %, сосудов, изготовленных без искусственно введенных минеральных примесей – 33 %. К необычным относятся рецепты с двумя глинами и шамотом (см. таблицу ). В одном случае отмечено смешение культурных традиций в использовании минеральных примесей (дресва + шамот).

Сравнительный анализ исходного сырья и формовочных масс выявил отличия разных типов керамики. Наиболее заметно выделяется тип 1, где высок процент изделий из среднеожелезненно-

Керамика со стоянки Хедугин Ручей.

1–2 – керамика типа 3; 3 , 5 , 7 , 9 – керамика типа 1; 4 , 6 – керамика типа 4; 8 – керамика типа 2; 10 – отщеп в формовочной массе сосуда; 11 – отпечаток чешуи рыбы.

Исходное сырье и рецепты формовочных масс для керамики

Обе традиции составлении формовочных масс (без искусственно введенных минеральных примесей и с добавлением дресвы) характерны для горных или предгорных районов и являются местными для стоянки Хедугин Ручей [Степанова, 2010, 2015, 2017]. Появление нового населения фиксируют рецепты с шамотом, а контакты местного и нового населения на данной территории – наличие рецептов, отражающих смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей (дресва + шамот). Отметим, что, несмотря на большое число рецептов для каждой группы сосудов, для дресвы использовался в основном камень одной и той же породы. Поэтому о собого внимания заслуживает группа керамики с дресвой из необычного для памятника камня. Вероятно, это связано с притоком нового населения из районов, где использовался белый кварц или гранит с большим содержанием белого кварца. Наличие от 2 до 6 рецептов для каждого 332

типа керамики, в т.ч. с небольшим числом изделий, нескольких традиций в составлении формовочных масс и выборе исходного сырья свидетельствует о нескольких группах гончаров, изготовивших керамику. Это может свидетельствовать как о сложном составе и миграциях населения в этот период, так и о хронологических различиях керамических комплексов. Дальнейшее комплексное изучение керамики стоянки позволит сделать более точные исторические реконструкции.

Исследование проведено в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ (проект № 33.867.2017/4.6 «Реконструкция технологических приемов и методов производств древних обществ Северной Азии»).

Список литературы Предварительные результаты технико-технологического анализа керамики эпохи неолита - бронзы со стоянки Хедугин ручей (Северное Приангарье)

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). – Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Герман П.В., Леонтьев С.Н. Многослойные стоянки острова Сергушкин (краткие результаты полевых изысканий 2009–2011 гг.) // Археологические исследования древностей нижней Ангары и сопредельных территорий. – Красноярск, 2013. – С. 57–72.

- Гревцов Ю.А. Отчет о спасательных археологических работах (раскопках) в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС (Кежемский район Красноярского края) на стоянках Хедугин ручей и Толстый мыс. – Новосибирск, 2012. – Т. VI. – C. 48–117.

- Зенин А.Н. Отчет об археологических разведках на территории Кежемского района Красноярского края (в зоне затопления Богучанской ГЭС) в 2008 году. – Новосибирск, 2009. – Т. 1. – 206 с.

- Когай С.А., Бердников И.М. Неолитические материалы местонахождения Деревня Мартынова (Северное Приангарье) // Изв. Иркут. гос. ун-та. – Иркутск, 2013. – № 2 (3). – С. 124–137.

- Макаров Н.П., Дроздов Н.И., Идатчиков Н.Н. Исследования в Кежемском районе // АО 1978 года. – М.: Наука, 1979. – С. 244.

- Окладников А.П. Неолитические памятники в низовьях р. Ангары (по итогам работ 1937 г.) // Итоги работ второго пленума комиссии ископаемого человека советской секции международной ассоциации по изучению четвертичного периода. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1940. – № 6–7. – С. 124–125.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. – М., 2010. – С. 117–125.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самар. научн. вестн. – 2015. – № 4 (13). – С.90–95.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита – раннего железного века) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 2017. – Т. XXIII. – С. 401–404.