Предварительнын результаты раскопок некрополя второй половины І тыс. н. э. Нарвы ІI в контексте изучения погребальных памятников северных регионов Республики Беларусь

Автор: Плавинский Н. А., Тарасевич В. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы раскопок некрополя Навры II (Мядельский район Минской области), проводившихся в 2017–2020 гг. А. Н. Плавинским, Н. А. Плавинским и В. Н. Тарасевич. На протяжении четырех лет раскопок в некрополе Навры II было вскрыто 733 кв. м. В результате проведенных исследований было выявлено, что могильник состоит из курганов с погребениями по обряду кремации и бескурганных кремаций. В функционировании некрополя может быть выделено два культурно-хронологических горизонта. К первому относятся курганы, датирующиеся третьей четвертью I тыс. н. э. Ко второму принадлежат бескурганные погребения по обряду кремации, которые могут быть отнесены к культуре смоленско-полоцких длинных курганов и на данный момент датированы только в широких рамках существования культуры VIII – началом / первой половиной XI в.

Погребальные памятники, кремация, вторая половина I тыс. н. э., раннее Средневековье, культура смоленско-полоцких длинных курганов

Короткий адрес: https://sciup.org/143173943

IDR: 143173943 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.298-326

Текст научной статьи Предварительнын результаты раскопок некрополя второй половины І тыс. н. э. Нарвы ІI в контексте изучения погребальных памятников северных регионов Республики Беларусь

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается резкое сокращение объема ежегодно проводимых научных полевых археологических исследований при неуклонном расширении масштабов спасательных раскопок. Данное явление объясняется целым рядом объективных причин, к числу которых относятся, с одной стороны, крайне ограниченное финансирование научных исследований, с другой – подъем строительной активности, в первую очередь в исторических центрах крупных городов. Вместе с тем даже в условиях общего сокращения объемов научных раскопок в процессе изучения отдельных памятников http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.263.298-326

северных регионов Республики Беларусь удается выявить материалы, позволяющие принципиально по-новому взглянуть на погребальные традиции населения данного региона во второй половине I тыс. н. э.

Комплекс археологических памятников Навры

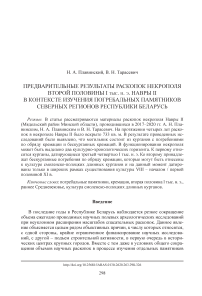

Ключевым пунктом, о котором пойдет речь в данном сообщении, является комплекс археологических памятников у деревни Навры Сватковского сельского совета Мядельского района Минской области (рис. 1: 1 ). Он размещается в бассейне реки Узлянки, на ее левом берегу. Узлянка – левый приток Нарочи (Нарочанки), которая, в свою очередь, является левым притоком Вилии. Археологический комплекс Навры состоит из нескольких поселенческих памятников и трех отдельных некрополей.

Некрополь Навры I является одним из наиболее полно изученных погребальных памятников древнерусского времени в регионе Верхнего Повилья. Первоначально в нем насчитывалось не менее 117 насыпей. В результате работ 1934 г. (Е. Цегак-Голубович), 1987 г. (В. Н. Рябцевич и А. Н. Плавинский), 2012–2017 гг. (Н. А. Плавинский) тут было раскопано 43 кургана. Материалы исследований свидетельствуют, что некрополь Навры І является могильником славянского населения Полоцкой земли, которое хоронило здесь своих умерших на протяжении XI–XII вв., возможно, и несколько позднее ( Cehak -Ho łubowiczo - wa , 1937; Плавинский , 2017; 2019).

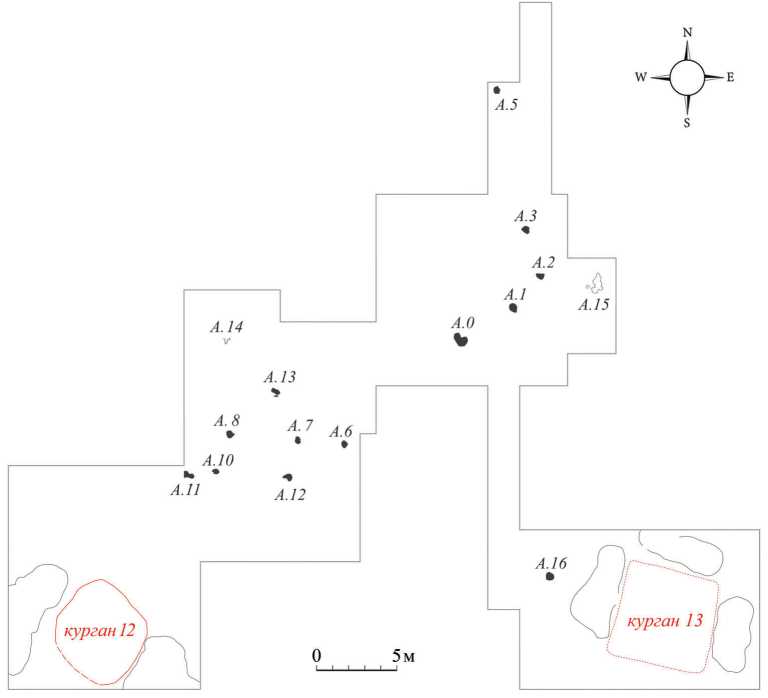

Некрополь Навры II размещается в 400 м к югу – юго-востоку от деревни Навры (рис. 1: 2 ). Он состоит из 13 сильно поврежденных насыпей. Большая часть курганов (семь насыпей) размещается в лесу, у развилки проселочной дороги, идущей из Навров вдоль восточного берега озера и расходящейся в сторону деревень Сватки и Городище. Еще шесть насыпей размещаются вдоль дороги, ведущей в Городище. Раскопки некрополя были начаты в 2017 г. под руководством А. Н. Плавинского. В 2018 г. исследования были продолжены Н. А. Плавинским, в 2019–2020 гг. – В. Н. Тарасевич.

Некрополь Навры III , по сведениям Е. Цегак-Голубович, размещался на расстоянии не менее 100 м к востоку от некрополя Навры I. В 1934 г. тут было изучено пять насыпей, в одной из которых выявлена кремация. Остальные четыре кургана погребений не содержали ( Cehak-Hołubowiczowa , 1937. S. 5, 43). Не исключено, что в 1934 г. были исследованы все составлявшие данный некрополь курганные насыпи, так как в настоящее время местонахождение данного могильника установить не удается.

Исследования некрополя Навры II в 2017 г.

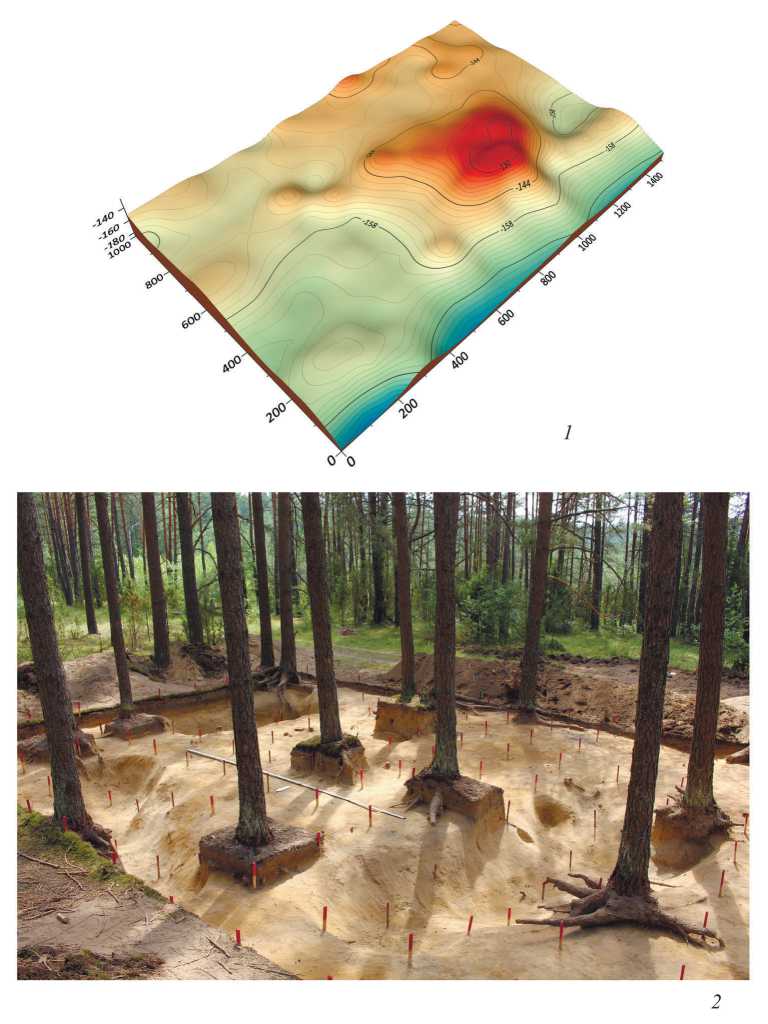

На протяжении 2017–2020 гг. на территории некрополя Навры II было исследовано 733 кв. м (рис. 1: 3–4 ). В результате проведенных работ стало очевидно, что могильник состоит из курганов с погребениями по обряду трупосож-жения и бескурганных кремаций.

Рис. 1. Комплекс археологических памятников Навры

1 – местоположение на карте Восточной Европы; 2 – план некрополя Навры II, совмещенный со снимком из Google; 3 – 3D-модель дневной поверхности исследованного участка некрополя Навры II с обозначением раскопов и шурфов 2017–2020 гг. (рис. В. А. Маковской); 4 – план взаиморазмещения раскопов и шурфов 2017–2020 гг. (рис. В. Н. Тарасевич)

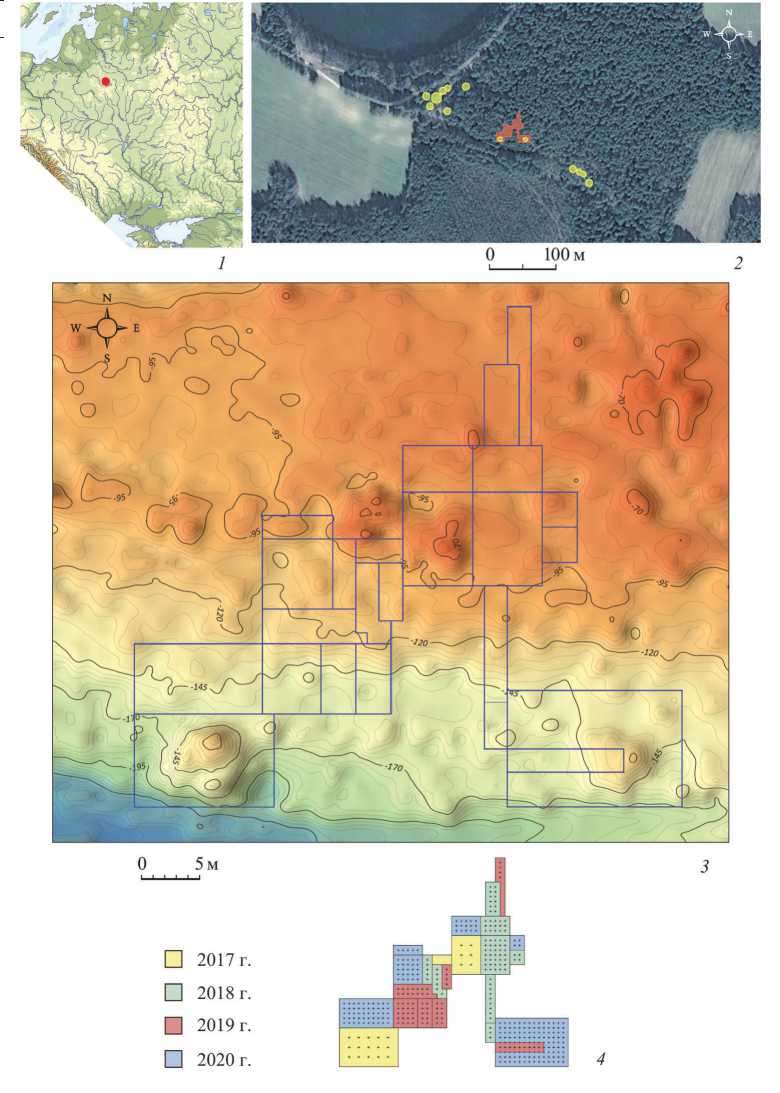

Раскопки некрополя в 2017 г. начались с изучения кургана 12 ( раскоп I площадью 96 кв. м), верхняя часть которого была сильно повреждена большой ямой (или ямами) (рис. 2: 1 ), заполненной предметами (топор, дверная клямка (?), стеклянная сахарница), датирующимися в рамках конца ХІХ – первых десятилетий ХХ в. Эта яма (или ямы) сильно повредила насыпь кургана и дошла практически до гумусированной прослойки на его основании (рис. 2: 2 ).

Анализ стратиграфии насыпи кургана 12 и материковой поверхности раскопа I позволяет реконструировать ритуальные действия, совершенные в процессе его возведения. Курган был насыпан на поверхности, которая имела уклон 0,3– 0,5 м с севера на юг. Основание кургана имеет близкую к квадратной форму и было сформировано путем выкапывания двух ровиков, размещавшихся с запада – северо-запада и юго-востока (и, возможно, с юга) от основания. При этом с северной и северо-восточной сторон ровиков не выявлено, соответственно, основание насыпи не было маркировано на поверхности (рис. 2: 3 ).

Первоначально на древней дневной поверхности была возведена выкладка из кусков дерна шириной 0,3–0,5 м и высотой не менее 0,1–0,15 м. Эта выкладка имела форму квадрата, ориентированного углами по сторонам света, со сторонами длиной около 5,5 м. После этого в северо-восточной части этой конструкции на дневную поверхность было помещено погребение 1, совершенное по обряду кремации на стороне и не до конца остывшее к моменту его перенесения (об этом свидетельствуют выявленные под пятном погребения участки прокаленного материкового песка). После окончательного остывания кремации над ней был поставлен вверх дном лепной горшок. По совершении погребения 1 над ним был насыпан курган квадратной формы, основание которого было ограничено дерновой обкладкой. Грунт для возведения насыпи брался из ровиков. Последним этапом формирования комплекса кургана 12 стало помещение в его насыпь погребения 2. Совершенная на стороне кремация была помещена в яму, выкопанную в насыпи кургана у его восточного угла. Над остатками трупосож-жения был поставлен вверх дном лепной горшок.

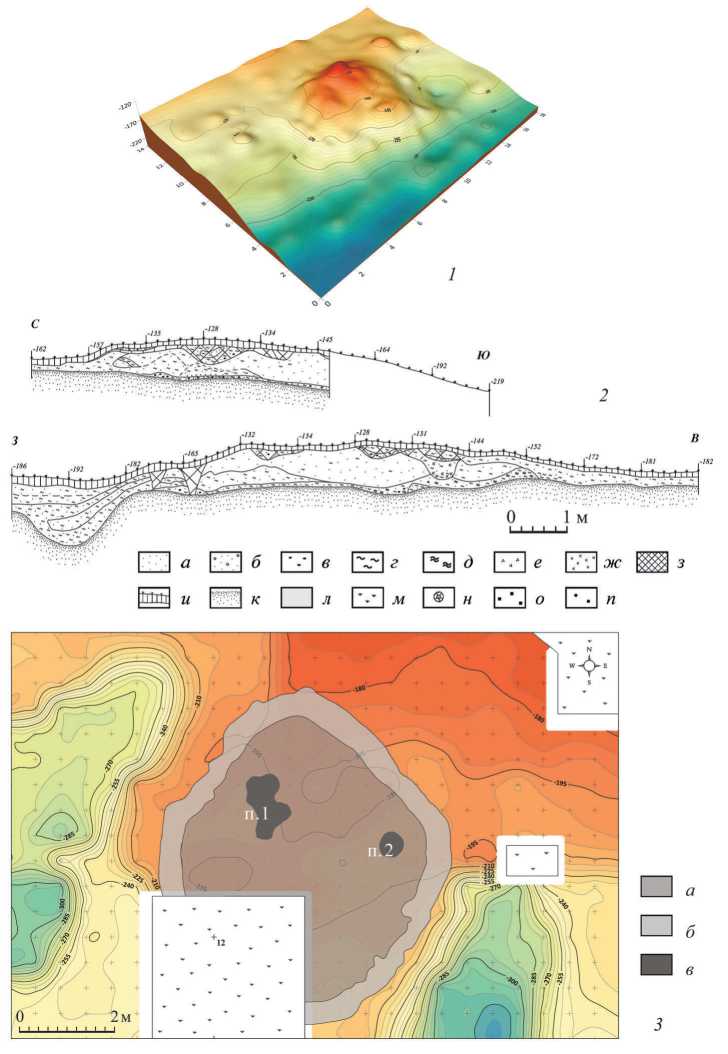

Погребение 1 представляло собой пятно размером 1,3 м (по линии север – юг) на 0,75 м (по линии запад – восток) и мощностью около 0,1 м (рис. 2: 3 ). Пятно погребения не имело четких очертаний и состояло из пепла, отдельных включений углей, кальцинированных костей (616 г) и поврежденных в погребальном огне украшений из цветного металла (всего 82 типологически определимых предмета, сильно оплавленные мелкие фрагменты и слитки-шарики). Среди находок можно определить:

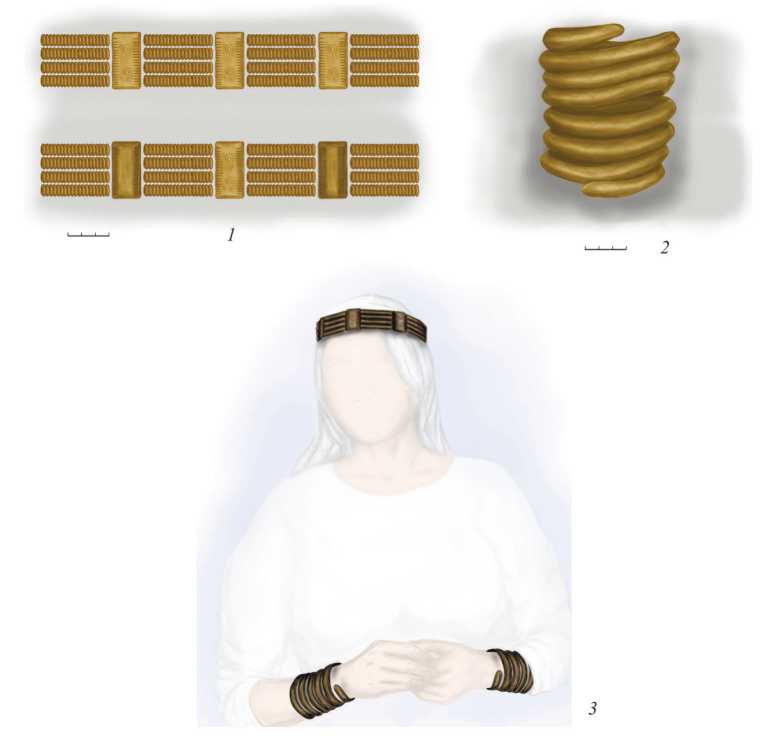

– спиральные пронизки разной степени сохранности (всего 49 экз.) (рис. 3: 1–49 );

– фрагменты пластинчатых обоймиц от головного венчика (всего 7 экз.) (рис. 3: 50–56 ), которые могут быть разделены на два типа: 1) экземпляры, покрытые тисненым орнаментом в виде двух (?) циркульных вдавлений по центру и горизонтальных линий вдоль краев (рис. 3: 50–53 ); 2) обоймицы, покрытые вдоль краев тисненым точечным орнаментом из двух-трех рядов (рис. 3: 54–56 ).

Можно полагать, что спиральные пронизки и обоймицы относились к головному венчику ленточного типа, широко известному в балтских древностях, памятниках культуры псковских длинных курганов (далее – КПДК) и смолен-

ско-полоцких длинных курганов (далее – КСПДК), и датируются в широких хронологических рамках от VI–VII до ХІІ–ХІІІ вв. ( Енуков , 1990. С. 54–55; Михайлова , 2014а. С. 70–74; Zariņa , 1960. С. 94; Радиньш , 2001. С. 73). Наличие в погребении двух типов обоймиц позволяет предположить два варианта реконструкции его первоначального внешнего вида – с однотипными и разнотипными обоймицами (рис. 4: 1, 3 ).

Кроме деталей головного венчика, среди оплавленных украшений надежно выделяются фрагменты литого ребристого пластинчатого браслета (или браслетов). Судя по сохранившимся фрагментам, браслет имел закругленные концы и был покрыт орнаментом в виде елочки (рис. 3: 57–65 ; 4: 2 ). Аналогичные браслеты широко известны в древностях куршей, земгалов, селов, памятниках КСПДК. Их датировка определяется в широких рамках VII–XII вв. ( Енуков , 1990. С. 56, 57; Радиньш , 2001. С. 89; Sėliai…, 2007. Р. 158–159; Žiemgalai…, 2005. Р. 102–105).

Остальные фрагменты украшений определяются только с той или иной степенью гипотетичности. Среди них следует отметить фрагмент проволочного украшения со щитком, покрытым точечным орнаментом (рис. 3: 71 ), вероятно относящийся к височному кольцу. Если наша интерпретация верна, в качестве аналогий ему можно рассматривать височные кольца из клада, найденного на городище колочинской культуры Вежки Дубровенского района Витебской области Республики Беларусь, который может датироваться VI–VII вв. и был сокрыт не позднее конца VII – начала VIII в. ( Колосовский , 2016. С. 6–8. Рис. 2: 4–6 , фото 41: б ). Близкие по морфологии височные кольца были также выявлены в позднедьяковском бескурганном могильнике V–VII вв. Соколова Пустынь в Среднем Поочье ( Потемкина и др ., 2013. С. 263–264. Рис. XVI: 10 ; XVIII: 11 ).

Исходя из степени повреждения огнем, можно полагать, что выявленные в пятне погребения 1 остатки бронзовых украшений не находились в огне на протяжении всего времени сожжения тела умершей. Вероятно, они были помещены на погребальный костер уже в процессе его остывания, а после перенесены и высыпаны на основание кургана вместе с кальцинированными костями.

После остывания остатков кремации в северной части погребального пятна был помещен лепной горшок с отогнутым наружу венчиком (рис. 3: 83 ). Его узкая датировка затруднительна, так как, судя по профилировке, он может быть отнесен как к сосудам типа 11 по Н. В. Лопатину и А. Г. Фурасьеву, который

Рис. 2 (с. 302). Навры II. Курган 12

1 – 3D-модель дневной поверхности кургана (рис. В. А. Маковской); 2 – профили кургана: а – песок; б – гравелистый песок; в – уголь; г – пепел серого цвета; д – пепел белого цвета; е – сильно прокаленный песок; ж – кальцинированные кости; з – перекоп; и – дерн; к – материк; л – гумусированный песок серого цвета; м – неисследованный участок (на плане); н – дерево (на плане); о – фрагмент керамики (на плане); п – обработанный кремень (на плане) (рис. В. Н. Тарасевич и Н. А. Плавинского); 3 – план материковой поверхности в горизонталях, совмещенный с планом гумусированной прослойки на основании ( а ), дерновой обкладки кургана ( б ) и планами погребений 1 и 2 ( в ), горизонтали проведены через 0,05 м (рис. Н. А. Плавинского, В. Н. Тарасевич и В. А. Маковской)

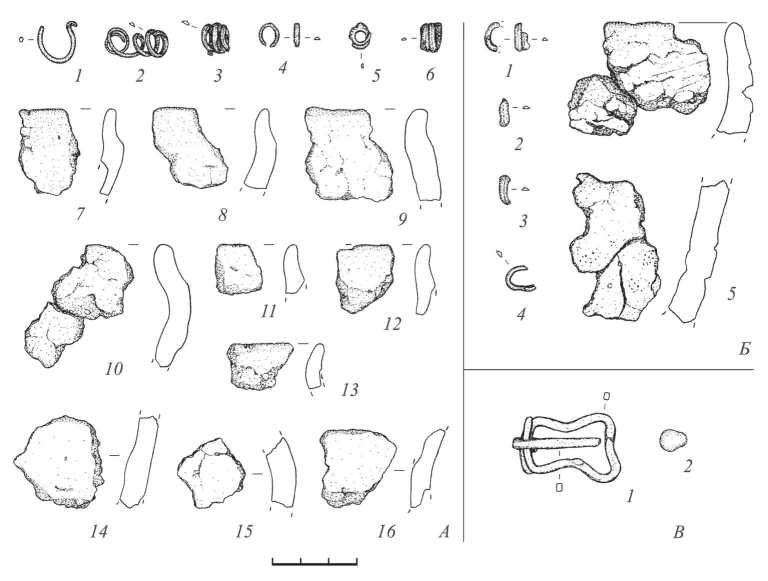

Рис. 3. Навры II. Курган 12. Инвентарь погребения 1

1–49 – бронзовые спиральные пронизки; 50–56 – фрагменты бронзовых пластинчатых обоймиц от головного венчика; 57–65 – фрагменты бронзового браслета; 66–70, 72–82 – неопределимые фрагменты бронзовых украшений; 71 – фрагмент бронзового височного кольца (?); 83 – частичная графическая реконструкция лепного горшка. Рис. Н. А. Плавинского

Рис. 4. Навры II. Курган 12

1 – возможные варианты реконструкции головного венчика из погребения 1; 2 – реконструкция пластинчатого спирального браслета из погребения 1; 3 – вариант реконструкции женского костюма из погребения 1. Рис. В. Н. Тарасевич был характерен для древностей третьей четверти I тыс. н. э. (для памятников типа Банцеровщины и КПДК: Лопатин, Фурасьев, 2007. С. 41, 103), так и к так называемой керамике с «плечиком», типичной для КСПДК (Енуков, 1990. С. 83– 90; Каменецкая, 2019. С. 26–31).

Выявленный инвентарь в погребении 1 не позволяет уверенно датировать время его совершения. Однако по образцу угля из его заполнения в ИИМК РАН была получена радиоуглеродная дата Le-12092: 1390 ± 50, соответствующая первой половине VII в. (калиброванное значение 603–669 гг., вероятность 68,3 %).

Если принять интерпретацию одного из артефактов в качестве височного кольца, полученная дата хорошо коррелирует с инвентарем погребения.

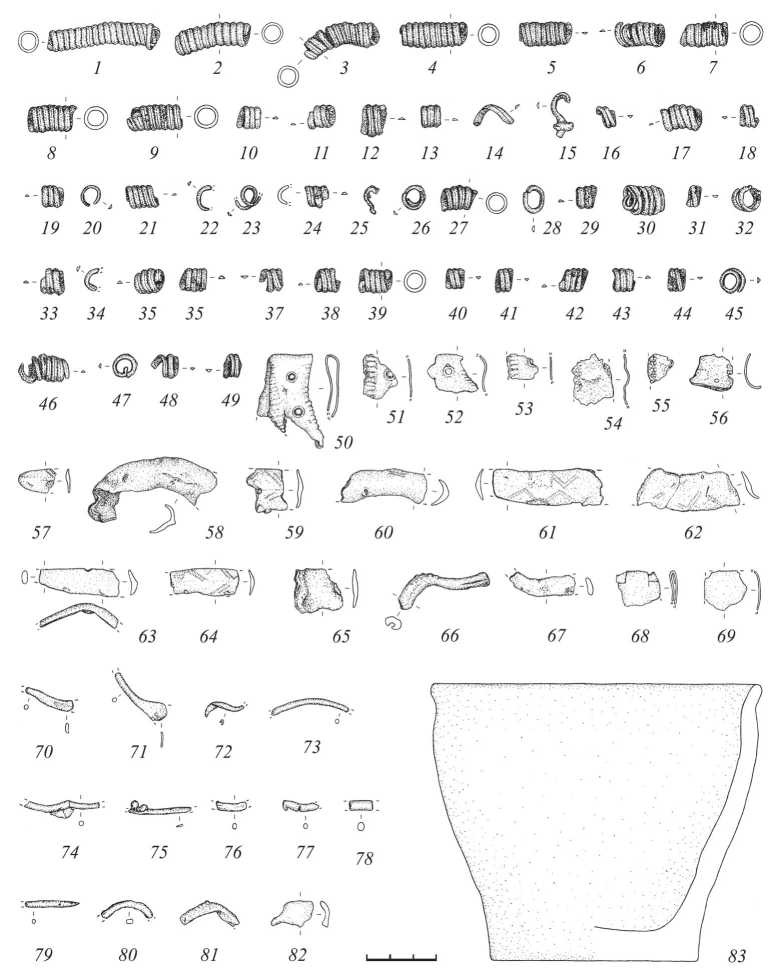

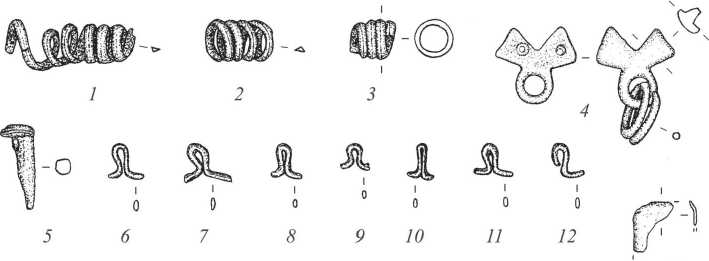

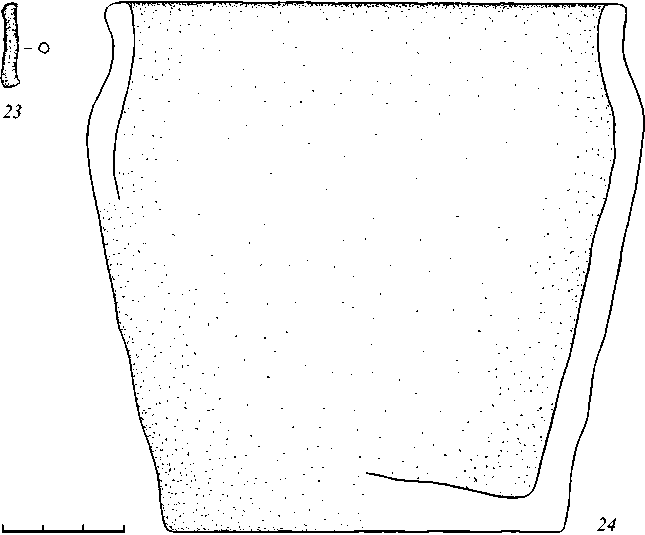

Погребение 2 было совершено в выкопанной в насыпи яме (рис. 2: 2–3 ), имевшей диаметр около 0,6 м в верхней части и 0,48–0,5 м в нижней. Верхняя часть заполнения ямы состояла из слабо гумусированного песка, а нижняя представляла собой прослойку кальцинированных костей (1502 г) с пеплом и углем, над которой был поставлен вверх дном лепной горшок (рис. 5: 24 ), который, как и сосуд из погребения 1, может быть отнесен как к третьей, так и к четвертой четверти I тыс. н. э. Кроме того, в слое кальцинированных костей с пеплом и углем на дне ямы было обнаружено 23 типологически определимых артефакта и мелкие, крайне сильно оплавленные фрагменты украшений из цветного металла и слитки-шарики. К числу определимых артефактов относятся:

– три фрагмента спиральных пронизок (рис. 5: 1–3 );

– литая неорнаментированная поясная накладка бантовидной формы с двумя заклепками и скрученным в два оборота проволочным колечком (рис. 5: 4 );

– 13 целых и фрагментированных ушек из металла белого цвета от украшений, элементов одежды или пуговиц (рис. 5: 6–18 ). Очевидно, что сами артефакты, к которым принадлежали эти ушки, были изготовлены из очень тонкого и легкоплавкого металла, так как от них самих ничего не сохранилось;

– четыре фрагмента накладок из тонкого листового металла (рис. 5: 19–22 );

– кусок литой проволоки с одним уплощенным концом, вероятно заклепка (рис. 5: 23 );

– миниатюрный железный гвоздь (рис. 5: 5 ).

Можно полагать, что в составе инвентаря погребения 2 присутствуют как вещи, типичные для женских захоронений (спиральные пронизки), так и поясная накладка, характерная для мужских погребений. Выявленные артефакты не дают оснований для более узкой датировки кремации, чем третья – четвертая четверти I тыс. н. э. Вместе с тем по образцу угля из заполнения погребения была получена радиоуглеродная дата Le-12091: 1350 ± 50; наиболее вероятное калиброванное значение этой даты приходится на вторую половину VII в. (644– 690 гг., вероятность 42,9 %).

Раскоп II площадью 48 кв. м был заложен в 15,5 м на северо-восток от раскопа I (рис. 1: 3–4 ) в целях изучения аморфной насыпи размером 7 м (по линии север – юг) на 6 м (по линии запад – восток), которая возвышалась над уровнем современной дневной поверхности приблизительно на 0,3–0,35 м и по своим внешним очертаниям напоминала сильно разрушенный и оплывший курган. В процессе разборки этой насыпи стало очевидно, что она имеет природный характер и представляет собой наносные отложения в виде невысокой дюны. Топографическая съемка поверхности некрополя позволила в дальнейшем выявить наличие цепи аналогичных аморфных наносов, тянущихся в направлении запад – восток (рис. 1: 3–4 ).

Под слоем наносного песка по всей площади раскопа был выявлен слой гумусированного песка серого цвета мощностью 0,1–0,2 м (местами до 0,3 м) – покрытая песчаным наносом погребенная почва. Соответственно, все зафиксированные в раскопе II слои имеют природный характер. Вместе с тем уже в процессе разборки слоя наносного песка стали попадаться отдельные кальцинированные кости и мелкие фрагменты лепной керамики.

13 14 15 16 17 18 19 20

Рис. 5. Навры II. Курган 12. Инвентарь погребения 2

1–3 – бронзовые спиральные пронизки; 4 – бронзовая поясная накладка; 5 – миниатюрный железный гвоздь; 6–18 – ушки от украшений из металла белого цвета; 19–22 – фрагменты накладок из тонкого листового цветного металла; 23 – бронзовая заклепка; 24 – частичная графическая реконструкция лепного горшка. Рис. Н. А. Плавинского

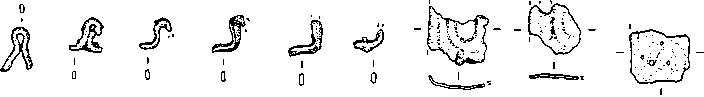

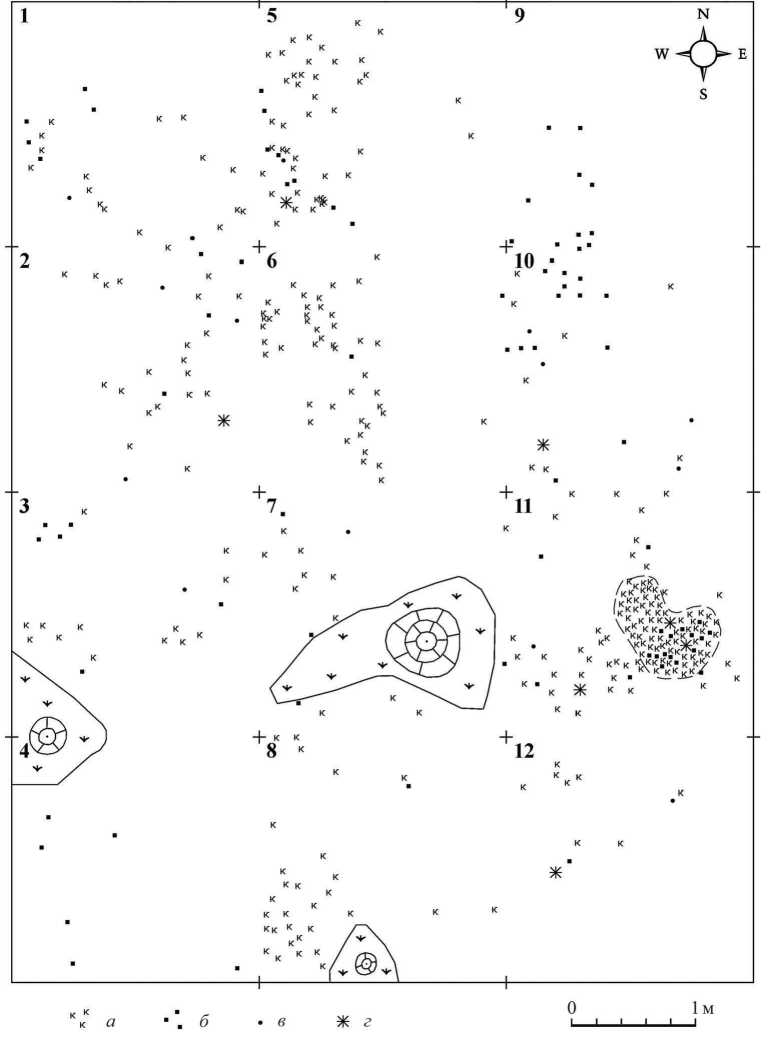

Рис. 6. Навры II. Раскоп II. Планиграфия находок а – кальцинированные кости; б – фрагменты лепной керамики; в – кремень; г – индивидуальная находка. Рис. Н. А. Плавинского и В. Н. Тарасевич

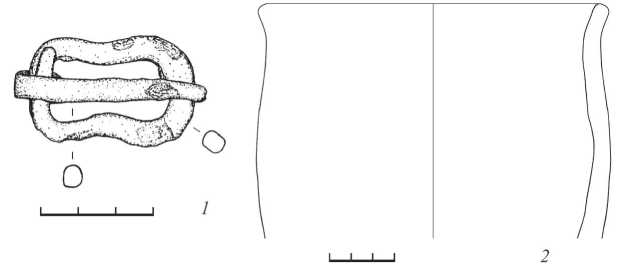

Рис. 7. Навры II. Материалы раскопок бескурганного некрополя в 2017 г.

А – раскоп I, находки вне комплексов: 1 – бронзовое височное кольцо (?); 2–6 – бронзовые спиральные пронизки; 7–16 – фрагменты лепной керамики; Б – раскоп I, вероятный инвентарь бескурганного погребения: 1–4 – фрагменты бронзовых спиральных пронизок; 5 – развал лепного горшка; В – шурф I, находки вне комплексов: 1 – железная пряжка; 2 – неопределимый слиток цветного металла. Рис. Н. А. Плавинского

В свою очередь, в слое погребенной почвы по всей площади раскопа встречались кальцинированные кости, мелкие фрагменты лепной керамики и отдельные фрагменты украшений из цветного металла, часть из которых несет на себе следы пребывания в огне. Находки размещались по площади раскопа относительно равномерно, и только в кв. 11 было выявлено скопление кальцинированных костей (общий вес собранных костных материалов – 180,6 г) (рис. 6). К числу выявленных в раскопе находок относятся:

– миниатюрное проволочное, вероятно, височное колечко с завитком (рис. 7А: 1 );

– пять фрагментов спиральных пронизок (рис. 7А: 2–6 );

– многочисленные, преимущественно мелкие, куски лепной керамики, среди которых выделяются 10 фрагментов, более или менее пригодных для типологического определения, на части из которых присутствуют следы вторичного обжига. Среди них семь венчиков, одно плечико и две придонные части (рис. 7А: 7–16 ). Все венчики принадлежат керамике «с плечиком», типичной для КСПДК.

Как уже было отмечено, в кв. 11 в слое погребенной почвы выявлено аморфное скопление кальцинированных костей размером 0,79 м (по линии север – юг) на 0,82 м (по линии запад – восток) и мощностью до 0,18 см, которое может быть интерпретировано как бескурганное погребение (рис. 6). В скоплении костей найдены:

– фрагменты лепного горшка «с плечиком» со следами пребывания в сильном огне (рис. 7Б: 5 );

– четыре мелких фрагмента спиральных пронизок (рис. 7Б: 1–4 ).

Выявленные материалы позволяют полагать, что в раскопе II был исследован участок бескурганного некрополя, оставленного, судя по находкам, населением культуры смоленско-полоцких длинных курганов. Узкая датировка выявленного памятника представляется проблематичной и может быть определена только в рамках существования культуры в западной части ее ареала – временем от VIII до начала – первой половины XI в. ( Нефедов , 2000. С. 197; Плавінскі , 2017 . С. 170–173, 197).

Для проверки данного предположения в 2017 г. к западу от раскопа II был заложен шурф I площадью 8 кв. м (рис. 1: 3–4 ). Его стратиграфия аналогична стратиграфии раскопа II – в слое погребенной почвы также были выявлены отдельные кальцинированные кости и мелкие фрагменты лепной керамики. Кроме того, тут были найдены побывавшая в огне железная пряжка с рамкой четырехугольной формы с вогнутыми сторонами (рис. 7В: 1 ) и мелкий неопределимый слиток цветного металла.

Раскопки некрополя Навры II в 2018–2020 гг.

Исследования некрополя Навры ІІ были продолжены в 2018–2020 гг. В результате работ, проведенных на протяжении 2017–2020 гг., на территории могильника была вскрыта общая площадь 733 кв. м (рис. 1: 3–4 ). Охарактеризуем вкратце основные результаты работ, проведенных в 2018–2020 гг., предваряя их полную публикацию, которая в данный момент готовится к печати. Полученные материалы позволяют полагать, что некрополь Навры II состоял из курганов и бескурганных погребений.

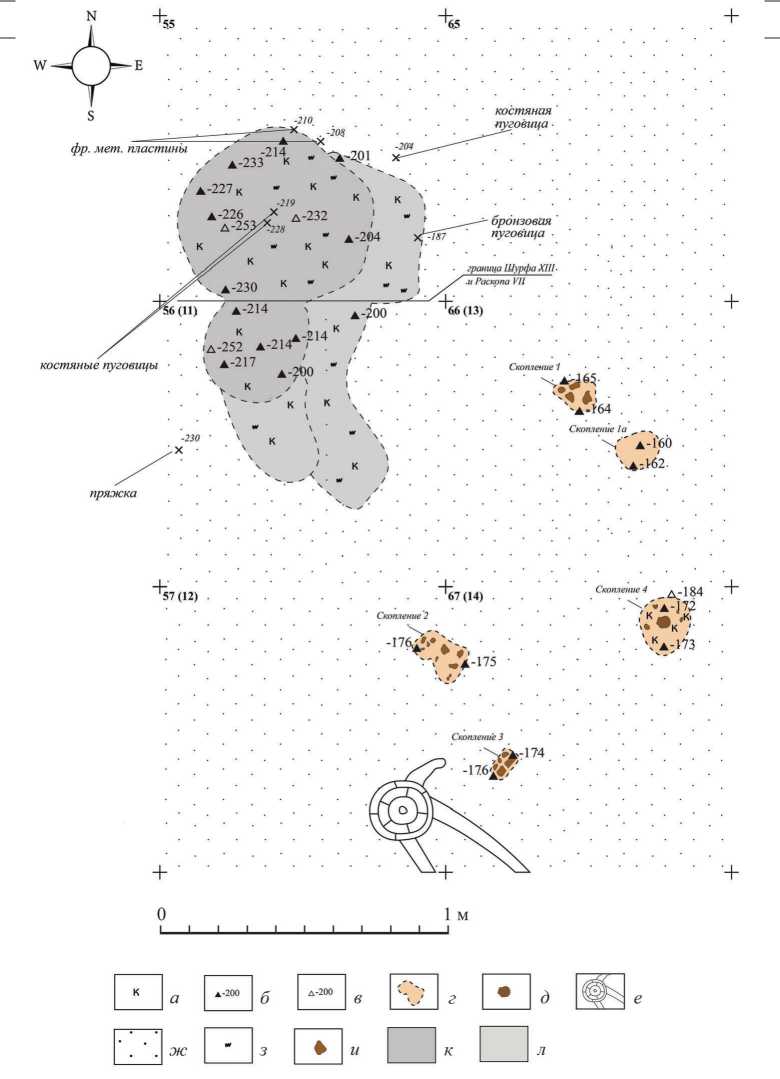

В 2019–2020 гг. к востоку от кургана 12 был исследован курган 13 ( шурф XIII площадью 20 кв. м, позднее включенный в раскоп VII площадью 130 кв. м) (рис. 1: 3–4 ; 8: 1 ). Верхняя часть кургана была повреждена ямами, что повлияло на его внешний вид: он был очень сильно уплощен и почти не читался на местности. Анализ стратиграфии насыпи рельефа и материковой поверхности позволяет реконструировать ритуальные действия, совершенные в процессе его сооружения. Курган был насыпан на относительно ровной поверхности. Его основание имело близкую к квадратной форму и было сформировано путем выкапывания трех ровиков, размещавшихся с запада, севера и востока от основания. При этом с южной стороны ровик отсутствовал (рис. 8: 2 ). Грунт для возведения насыпи брался из ровиков.

Погребение 1 по обряду кремации, совершенной на стороне, было, очевидно, помещено на вершину насыпи, о чем свидетельствуют обстоятельства его

Рис. 8. Навры II. Курган 13

1 – 3D-модель дневной поверхности кургана (рис. В. А. Маковской); 2 – основание и ровики кургана на уровне материковой поверхности. Фото В. Н. Тарасевич

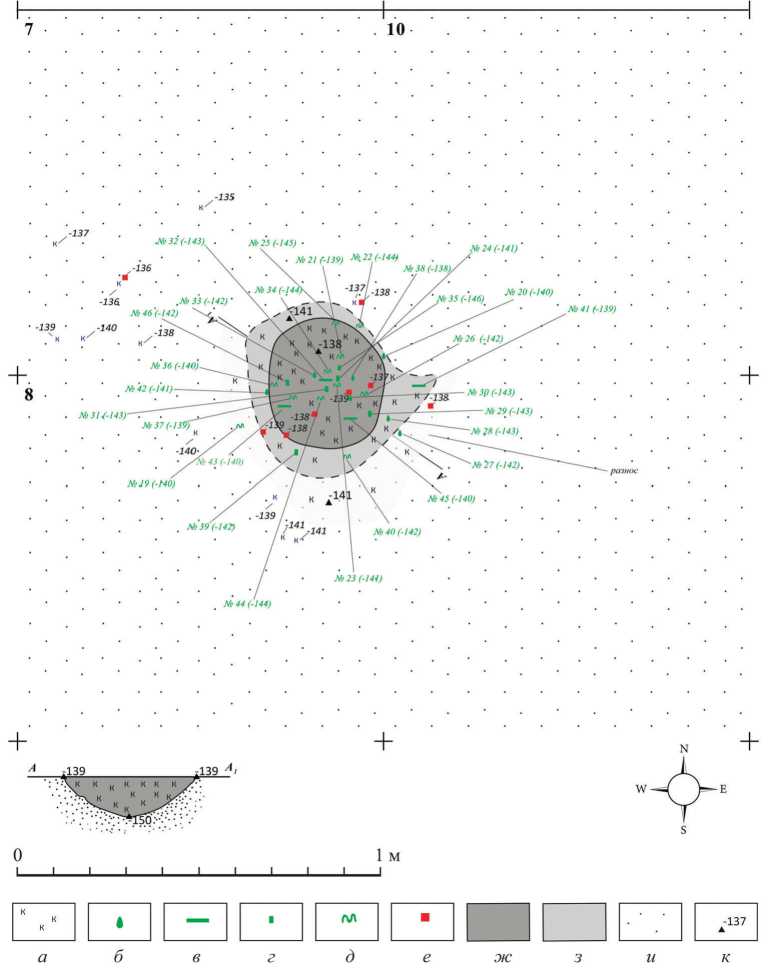

Рис. 9. Навры II. Курган 13, погребение 1:

пятно погребения в профиле западного ровика кургана. Фото В. Н. Тарасевич обнаружения. Погребение было выявлено в заполнении западного ровика (рис. 9) на глубине 0,4 м от современной дневной поверхности и представляло собой пятно размером 1,33 м (по линии север – юг) на 0,87 м (по линии запад – восток) (рис. 10). Пятно погребения было растянуто примерно на 0,5 м вглубь по склону ровика и не имело четких очертаний, его максимальная мощность достигала 0,15 м. Заполнение пятна состояло из кальцинированных костей (общий вес – 3386 г), отдельных включений углей, поврежденных в погребальном огне костяных изделий, возможно пуговиц, нескольких фрагментов пластинки из металла и бронзовой пуговицы, аналогии которой встречаются в древностях культуры псковских длинных курганов (Михайлова, 2014а. С. 52–55). В восточной части пятно погребения было перебито ямой, доходившей до материка. Около погребения 1, но не в его границах (рис. 10: 1), а ниже по склону ровика найдена железная пряжка с рамкой четырехугольной формы с вогнутыми сторонами (рис. 11: 1). Вероятно, к комплексу погребения 1 следует отнести и скопления фрагментов лепного горшка, среди которых были выявлены немногочисленные кальцинированные кости. Скопления были зафиксированы на склоне насыпи выше, восточнее и юго-восточнее пятна погребения, на глубине 0,12–0,14 м от дневной поверхности (рис. 10). Все фрагменты относятся к одному лепному слабопрофилированному сосуду (рис. 11: 2).

Как часть погребения 1 нужно рассматривать и скопление кальцинированных костей, выявленное почти сразу под дерном на южном склоне насыпи (скопление 1), представлявшее собой пятно кальцинированных костей (вес – 240 г) на площади примерно 1,2 м (по линии север – юг) на 1,8 м (по линии запад – восток). В этом скоплении были выявлены бронзовые слитки от побывавших в огне

Рис. 10. Навры II. Курган 13. План погребения 1 и скоплений лепной керамики а – кальцинированные кости; б – нивелировочная отметка; в – нивелировочная отметка «дна» погребения; г – скопление лепной керамики; д – фрагмент плохо обожженной лепной керамики; е – пень; ж – материк; з – уголь; и – фрагмент лепной керамики; к – слой песка серого цвета; л – слой песка светло-серого цвета. Рис. В. Н. Тарасевич и Н. А. Плавинского

Рис. 11. Навры II. Курган 13. Находки

1 – железная пряжка; 2 – лепной сосуд (графическая реконструкция). Рис. Н. А. Плавин-ского

Рис. 12. Навры II. Сводный план исследованных курганов и бескурганных погребений. Рис. В. Н. Тарасевич

Таблица 1. Некрополь Навры ІІ. Погребальный обряд бескурганных погребений (красным цветом обозначены разрушенные погребения)

|

к Р. h S OJ Я s s c c s ■fl « KO О P. c G 0J S Я « W |

л и S 5 К Он в |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

+ |

|

оо 3 Я -я я §£ оо н V |

1 |

+ |

1 |

+ |

1 |

|||||||||||||

|

3 S а $ И ее ® ^ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

1 |

|||||||

|

Л Я (S Он оо к |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

1 |

+ |

+ |

||||||||

|

JS

|

m |

ОО |

ОО оо СЧ |

СЧ КО of |

Я |

ОО |

ОО |

°\ |

СЧ Гх1^ сЧ |

КО |

Ох" СЧ |

ОО |

ООГ СЧ |

оо" |

||||

|

и T to U ■H — |

ОО И |

ОО |

о |

о сч CS |

ОО |

ОО ^ |

2 |

2 |

2 |

£ |

г- |

ОО |

1 |

о |

||||

|

e. E* a 2 s a w A я ® ^ S X 5 2 6 |

с? ОО X Ох |

г- (о СЧ КГ) X X КГ) ОО |

X |

ко ОО X X со Ох |

X |

я хг X X я |

Ох Ох X X ОО КО |

X ОО |

СП X X ко ОО |

ОО X |

кг? КО СЧ ХГ X X |

X |

ОО о КГ) КО X X ОО о |

X КО |

ОО X » |

1 |

сч кг) X X |

|

|

0J S KO & О В |

00 К 00 ко 00 & о С |

СЧ 00 К 00 ко 00 о С |

00 к К 00 ко 00 & о С |

00 S к 00 ко 00 о С |

00 S к 00 ко 00 о С |

ко 00 S к 00 ко 00 о С |

0О к к 00 ко ОО е о С |

ОО 00 к 00 ко 00 о К |

Ох 00 S к 00 ко 00 о С |

00 к к 00 ко 00 & о С |

00 S к 00 ко 00 о С |

с-1 00 к к 00 ко 00 & о С |

00 к к 00 ко 00 & о К |

00 S к 00 КО 00 & о С |

00 S к 00 ко 00 о С |

|||

|

и оо ^ ко о |

00 ко о |

00 ко о |

с-1 W 00 ^ ко о |

00 ко о |

00 ко о |

00 ко о |

КО 00 ко о |

Ц 00 ^ ко О |

ОО 00 ко о |

Ох W 00 ^ ко о |

8 00 ко о |

Ц 00 ко о |

СЧ 00 ко о |

Ц 00 ко о |

й 00 ^ ко о |

й 00 ко о |

КО 00 ко о |

|

|

5 'В |

’—1 |

СЧ |

СП |

хг |

W> |

ко |

ОО |

Ох |

о |

^ |

с-1 |

СП |

2 |

2 |

ко |

|||

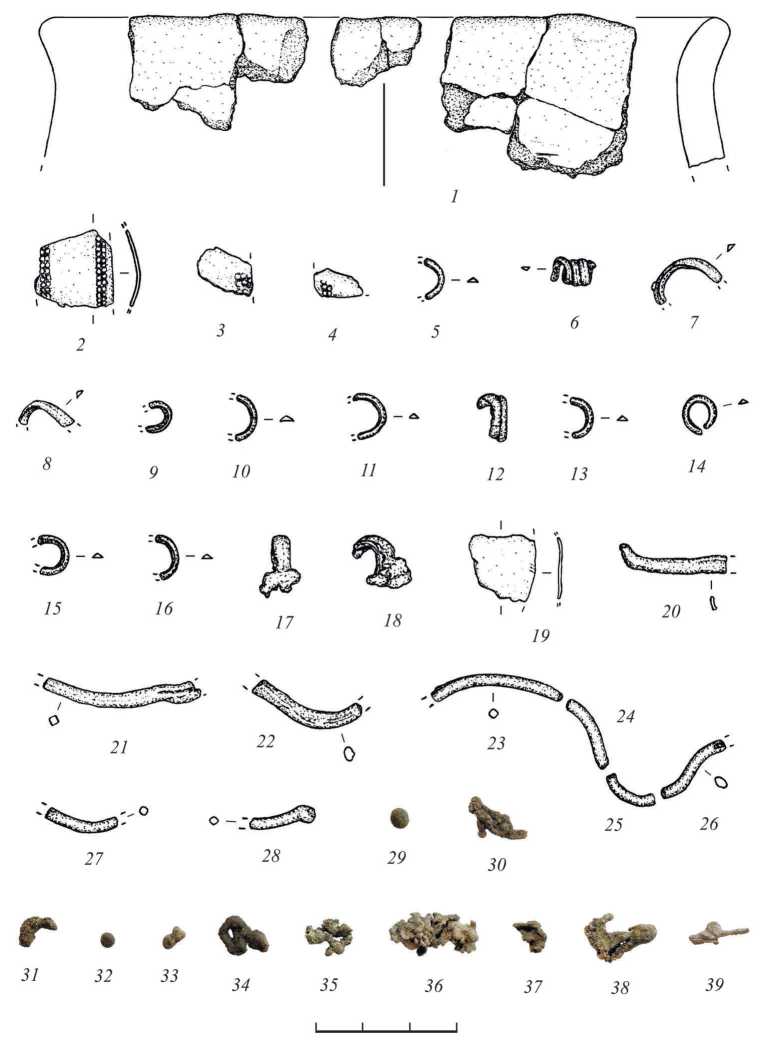

Рис. 13. Навры II. Бескурганные погребения по обряду кремации

1 – объект 5 (шурф III, 2018 г.); 2 – объект 13 (раскоп VIII, 2020 г.); 3 – объект 6 (шурф VIII, 2018 г.); 4 – объект 12 (шурф ХI, 2019 г.). Фото В. Н. Тарасевич, М. И. Латышевой, Е. Ф. Касюк

Рис. 14. Навры II. План и профиль объекта 8 – погребения по обряду кремации в материковой яме. Рис. В. Н. Тарасевич а – кальцинированные кости; б – бронзовый слиток; в – фрагменты неопределимых проволочных украшений; г – фрагмент обоймицы от головного венчика; д – фрагмент спиральной пронизки; е – фрагмент керамики; ж – песок темно-серого цвета; з – слой песка серого цвета; и – материк; к – нивелировочная отметка

вещей и бронзовая пуговица, аналогичная найденной в погребении 1. Кроме того, концентрация кальцинированых костей была выявлена в северном ровике, на его склоне (скопление 2). Кости (вес – 63 г) встречались на площади примерно 0,9 м (по линии север – юг) на 0,8 м (по линии запад – восток).

Выявленный инвентарь позволяет предварительно (до получения радиоуглеродных дат) датировать курган 13 третьей четвертью I тыс. н. э. Таким образом, оба исследованных в некрополе кургана относятся к этому периоду.

К северу от курганов 12 и 13 располагается территория бескурганного могильника. В процессе раскопок 2017–2020 гг. на исследованной площади было выявлено 16 объектов разной степени сохранности, которые могут быть интерпретированы как погребения по обряду кремации (табл. 1; рис. 1: 3–4 ; 12). Обряд трупосожжения производился за границами раскопанной территории, после чего кальцинированные кости и остатки инвентаря переносились на место совершения погребения. Исследованные кремации можно разделить на два типа:

– погребения первого типа находились в ямках глубиной до 0,20 м и размером до 0,82 м. В большинстве они представляли собой пятна гумусированного песка темно-серого или черного цвета с включениями кальцинированных костей. По краям цвет пятен становился более светлым. Все выявленные погребения такого типа имели аморфные границы (рис. 13: 1–2 ). Часть грунта из их заполнения «протаскивалась» корнями в материк (рис. 13: 3–4 ). Некоторые погребения не сопровождались инвентарем (табл. 1), однако встречались объекты с многочисленными поврежденными огнем элементами женских украшений (рис. 14; 15);

– трупосожжения второго типа, вероятно, помещались просто на дневной поверхности, возможно, в каких-то конструкциях или емкостях из органических материалов. В процессе раскопок такие погребения фиксировались на уровне древней дневной поверхности и представляли собой пятна светло-серого песка с концентрацией кальцинированных костей и отдельными включениями мелких угольков.

Выявленные бескурганные погребения могут быть достаточно уверенно отнесены к древностям КСПДК и датированы в широких рамках VIII – началом или первой половиной ХІ в. Более узкая датировка представляется преждевременной до получения серии радиоуглеродных дат.

Рис. 15 (с. 318). Навры II. Объект 8. Погребальный инвентарь.

Рис. Н. А. Плавинского и В. Н. Тарасевич

1 – верхняя часть лепного сосуда; 2–4 – бронзовые обоймицы от головного венчика; 5–18 – фрагменты бронзовых спиральных пронизок; 19 – фрагмент неопределимого украшения из тонкого листа цветного металла; 20–22 – фрагменты неопределимых бронзовых проволочных украшений; 23–28 – фрагменты неопределимого бронзового проволочного украшения (височного кольца (?)); 29–38 – сильно оплавленные фрагменты бронзовых спиральных пронизок и слитки бронзы; 39 – слиток метала белого цвета

Обсуждение

На наш взгляд, материалы раскопок некрополя Навры ІІ в 2017–2020 гг. позволяют выделить в его функционировании два культурно-хронологических горизонта.

К первому культурно-хронологическому горизонту принадлежат курганы 12 и 13, первый из которых на основании результатов радиоуглеродного анализа датирован VII в., в то время как второй может быть предварительно отнесен к третьей четверти І тыс. н. э. Этим же временем следует датировать и время функционирования первого культурно-хронологического горизонта.

Сразу же возникает вопрос, с какой культурной общностью может быть соотнесен коллектив, оставивший исследованные курганы? Имеющиеся на сегодняшний день данные о погребальном обряде населения Верхнего Повилья и сопредельных регионов Подвинья третьей четверти I тыс. н. э. крайне скудны. До начала исследования некрополя Навры II в Верхнем Повилье было известно всего два погребальных памятника этого времени. Первый из них – селище Ре-вячка Мядельского района Минской области, где были выявлены три грунтовые кремации ( Митрофанов , 1978. С. 118, 119), которые традиционно относятся исследователями к банцеровской культуре ( Звяруга , 2005. С. 93; Конецкий , 1997. С. 221; Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 39, 125–126, 143. Рис. 20: 6–7 ; Шадыра , 1999. С. 365, 366).

Второй памятник – это курганный могильник Новоселки Мядельского района. На протяжении 1961–1962 и 1988–1990 гг. тут было исследовано 35 погребальных насыпей, большинство из которых датируется второй половиной/ концом Х – ХІІ в. Исключением являются два кургана, содержавшие кремации третьей четверти I тыс. н. э. и принадлежавшие, по мнению одного из авторов статьи, к КПДК ( Плавинский , 2013. С. 67–69).

На данный момент не существует единого взгляда на вопрос о южных границах распространения памятников КПДК. И. И. Еремеев считает, что ареал этой культуры включал обширную территорию на левобережье Западной Двины и междуречье Двины и Днепра. Он также полагает, что погребальные памятники, близкие к КПДК, есть и в Могилевском Поднепровье ( Еремеев, Дзюба , 2010. С. 144, 383). Близкого мнения придерживается и один из авторов, предпринявший попытку обосновать гипотезу о том, что в ареал КПДК следует включать регион левобережья Западной Двины и прилегающие территории междуречья Двины и Вилии. Имеются основания полагать, что население, оставившее поселенческие памятники банцеровской культуры к югу от Западной Двины, могло хоронить своих умерших по обряду кремации как в грунтовых, так и в курганных могильниках ( Плавинский , 2013. С. 70; Плавінскі , 2017. С. 152).

Вместе с тем ведущий исследователь КПДК Е. Р. Михайлова проводит южную границу культуры по Западной Двине, хотя и включает в список памятников КПДК целый ряд пунктов на левобережье Двины и даже в более южных регионах ( Михайлова , 2014а. Прил. 1).

Мы считаем возможным отнести первый культурно-хронологический горизонт некрополя Навры ІІ к древностям КПДК, учитывая их вероятную близость в Верхнем Повилье с памятниками банцеровской культуры. Вместе с тем не исключено, что в дальнейшем в процессе выявления в данном регионе новых некрополей третьей четверти I тыс. н. э. могут быть выделены новые отдельные группы и типы погребальных памятников.

Ко второму историко-хронологическому горизонту некрополя Навры II принадлежат бескурганные погребения, относящиеся к КСПДК. Сам факт выявления бескурганных погребений КСПДК представляет исключительный интерес, так как до сих пор в этой культуре были достоверно зафиксированы только погребения, совершенные в курганных насыпях. Единственным исключением до начала исследований некрополя Навры II были два грунтовых погребения, выявленные на городище Свила I Глубокского района Витебской области ( Еремеев , 2015. С. 49–55. Рис. 42–45; Мітрафанаў, Каробушкіна , 1975. С. 38; Штыхаў , 1992. С. 55–56. Мал. 36). Однако состояние отчетной документации о раскопках данного памятника не позволяет полноценно интерпретировать обряд исследованных погребений.

Соответственно, некрополь Навры II является первым и пока единственным могильником КСПДК, где были выявлены и целенаправленно исследованы на значительной площади бескурганные кремационные погребения. Это дает основания полагать, что население, оставившее древности КСПДК, – летописные кривичи – практиковало обряд погребения как в курганах, так и без них (по крайней мере, в западной части ареала культуры).

Вместе с тем полученные в ходе раскопок некрополя Навры II материалы позволяют не столько решить существующие проблемы этнокультурной истории региона, сколько заставляют поднять новые принципиально важные вопросы. Первым из них является вопрос о соотнесении первого и второго культурно-хронологических горизонтов некрополя. Его суть заключается в том, существовал ли между ними хронологический хиатус и насколько продолжительным он мог быть? В контексте изучения погребальных памятников северных регионов Республики Беларусь этот вопрос сводится к следующему: существовал ли хронологический разрыв в функционировании погребальных памятников при смене населения банцеровской культуры / ПДК носителями традиций КСПДК?

Остальные вопросы касаются второго культурно-хронологического горизонта некрополя:

– насколько широко распространенным мог быть бескурганный обряд погребения у населения КСПДК?

– имела ли бескурганная погребальная обрядность региональные особенности в границах ареала КСПДК?

– практиковался ли бескурганный обряд на протяжении всего периода существования культуры?

Очевидно, что ответы на поставленные вопросы могут быть получены только в процессе проведения новых полевых исследований. Однако уже сейчас можно уверенно утверждать, что некрополь Навры II относится к длинному ряду бес-курганных могильников с погребениями по обряду кремации второй половины I – рубежа I–II тыс. н. э., которые были выявлены и исследованы на протяжении последних десятилетий на обширных пространствах лесной зоны Восточной Европы ( Клещенко , 2016; Макаров, Зайцева , 2007; Михайлова , 2014б; 2018; Михайлова, Федоров , 2011; Потемкина и др. , 2013; Стасюк , 2017; Сыроватко ,

2014; Сыроватко и др. , 2012; Сыроватко, Клещенко и др. , 2015; Сыроватко, Потемкина и др. , 2015; Бельский , 2021). Результаты раскопок этих памятников убедительно свидетельствуют о том, что помещение трупосожжений в курганных насыпях было не единственным, не доминирующим, а возможно, и не самым распространенным обрядом погребения в разных восточноевропейских этнокультурных общностях эпохи раннего Средневековья.

Список литературы Предварительнын результаты раскопок некрополя второй половины І тыс. н. э. Нарвы ІI в контексте изучения погребальных памятников северных регионов Республики Беларусь

- Бельский С., 2021. Об одной особенности погребальной обрядности населения Карелии в железном веке // Экспедыцыя працягласцю ў жыццё: зборнік навуковых артыкулаў памяці Аляксандра Плавінскага / Рэд. М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. Мінск: Колорград. С. 163–170.

- Енуков В. В., 1990. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей (по археологическим материалам). М.: Курский гос. пед. ин-т. 262 с.

- Еремеев И. И., 2015. Древности Полоцкой земли в историческом изучении Восточно-Балтийского региона (очерки средневековой археологии и истории Псковско-Белорусского Подвинья). СПб.: Дмитрий Буланин. 693 с.

- Еремеев И. И., Дзюба О. Ф., 2010. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки. Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и озером Ильмень. СПб.: Нестор-История. 670 с. (Труды ИИМК РАН; т. 36.)

- Звяруга Я. Г., 2005. Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім сярэдневякоўі. Мінск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 174 с. (Матэрыялы па археалогіі Беларусі; вып. 10.)

- Каменецкая Е. В., 2019. Керамика IX–XIII вв. как источник по истории Смоленского Поднепровья. М.; Смоленск: Книжный дом Университет: Университетская книга. 244 с.

- Клещенко Е. А., 2016. Кремации как исторический источник в изучении погребального обряда населения Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н. э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 26 с.

- Колосовский Ю. В., 2016. Археологическое исследование городища и селища около деревни Вежки Дубровенского района Витебской области в 1994–1998 гг. // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л. Д. Поболя. Кн. 1 / Науч. ред.: О. Н. Левко, В. Г. Белевец. Минск: Беларуская навука. С. 5–13.

- Конецкий В. Я., 1997. К вопросу о формировании культуры длинных курганов // ННЗ. Вып. 11. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 213–225.

- Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V вв. М.: ИА РАН. 152 с. (Раннеславянский мир; вып. 8.)

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., 2007. Мининский археологический комплекс: погребальные памятники // Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Т. I. Поселения и могильники / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 130–182.

- Митрофанов А. Г., 1978. Железный век средней Белоруссии (VII–VI вв. до н. э. – VIII в. н. э. Минск: Наука и техника. 160 с.

- Михайлова Е. Р., 2014а. Вещевой комплекс культуры псковских длинных курганов: типология и хронология. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 436 с.

- Михайлова Е. Р., 2014б. Бескурганные могильники близ Которского погоста: хронология и место среди погребальных древностей лесной полосы Восточной Европы // Русь в IX–XII веках: общество, государство, культура / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 317–335.

- Михайлова Е. Р., 2018. Культурно-исторические процессы на северо-восточной Балтике в V–VII вв. и возникновение протогородов Северо-Запада // Археология и история Пскова и Псковской земли: семинар имени академика В. В. Седова. Вып. 33. Материалы 63-го заседания. М.; Псков: ИА РАН. С. 235–252.

- Михайлова Е. Р., Федоров И. А., 2011. Случайные находки у пос. Коммунар Ленинградской области – предполагаемый могильник I тыс. н. э. // АИППЗ. Материалы 56-го заседания. М.; Псков: ИА РАН. С. 69–77.

- Мітрафанаў А. Р., Каробушкіна Т. М., 1975. Археалагічны помнік расказвае // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. № 4. С. 38–40.

- Нефедов В. С., 2000. О времени возникновения культуры смоленско-полоцких длинных курганов // АИППЗ. Материалы научного семинара 1996–1999 гг. Псков: Псковский гос. объед. музей-заповедник. С. 191–199.

- Плавинский Н. А., 2013. К вопросу о погребальной обрядности населения междуречья Западной Двины и Вилии в третьей четверти I тыс. н. э. // Stratum plus. № 5. С. 63–72.

- Плавинский Н. А., 2017. Курганный могильник Навры в верховьях Вилии // АИППЗ. Вып. 32. Материалы 62-го заседания. М.; Псков: ИА РАН. С. 320–340.

- Плавинский Н. А., 2019. Раскопки курганного некрополя Навры І в 2017 году // АИППЗ. Вып. 34. Материалы 64-го заседания. М.; Псков: ИА РАН. С. 286–299.

- Плавінскі М. А., 2017. Курганны могільнік Пагошча ў кантэксце сінхронных старажытнасцяў Браслаўскага Паазер’я. Мінск: А. М. Янушкевіч. 240 с.

- Потемкина О. Ю., Сыроватко А. С., Клещенко Е. А., 2013. Соколова Пустынь – новый погребальный памятник позднедьяковского времен // КСИА. Вып. 230. С. 260–266.

- Радиньш А., 2001. Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10–13 веков // Archeologia Lituana. Vol. 2. Vilnius. С. 65–118.

- Стасюк И. В., 2017. Раннесредневековые трупосожжения могильника Ратчино 1 // АИППЗ. Вып. 32. Материалы 62-го заседания. М.; Псков: ИА РАН. С. 135–152.

- Сыроватко А. С., 2014. Могильники с кремациями на Средней Оке второй половины I н. э. // РА. № 4. С. 48–61.

- Сыроватко А. С., Клещенко Е. А., Свиркина Н. Г., Трошина А. А., 2015. Грунтовые кремации Щурово: к вопросу о первоначальной форме погребений // АП. Вып. 11 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 147–154.

- Сыроватко А. С., Потемкина О. Ю., Трошина А. А., Свиркина Н. Г., 2015. Новые данные о хронологии могильников щуровского типа: погребение в Соколовой Пустыни из раскопок 2014 г. // КСИА. Вып. 241. С. 165–173.

- Сыроватко А. С., Трошина А. А., Спиридонова Е. А., 2012. Хронология Щуровского могильника по естественно-научным данным // Лесная и лесостепная зона Восточной Европы в эпоху римских влияний и великого переселения народов. Конференция 3 / Под ред. А. М. Воронцова, И. О. Гавритухина. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 119–132.

- Шадыра В. І., 1999. Банцараўская культура // Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / Пад рэд. В. І. Шадыры, В. С. Вяргей. Мінск: Беларуская навука. С. 359–376.

- Штыхаў Г. В., 1992. Крывічы: Па матэрыялах раскопак курганоў Паўночнай Беларусі. Мінск: Навука і тэхніка. 191 с.

- Cehak-Hołubowiczowa H., 1937. Materiał i zagadnienia cmentarzyska kurhanowego koło wsi Nawry w powiecie Postawskim // Rocznik archeologiczny. T. 1. Wilno. S. 5–49.

- Sėlai. Baltų archeologijos paroda: katalogas/ Parengė E. Griciuvienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007. 278 p.

- Zariņa А., 1960. Latgaļu vainagi laikā no 6. līdz 13. gadsimtam // Arheoloģija un etnogrāfija. T. 2. Rīga: Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmijas izdevniecība. 79–95 lpp.

- Žiemgalai. Baltų archeologijos paroda: katalogas/ Parengė E. Griciuvienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005. 238 p.