Преемственность и новации в металлокомплексах конца средней - начала поздней бронзы юга Восточной Европы

Автор: Гак Евгений Игоревич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В рамках трехэтапной периодизации рассматриваются металлокомплексы конца эпохи средней - начала эпохи поздней бронзы степной и лесостепной зоны Восточной Европы. В системе радиоуглеродных дат этот период охватывает XXIII/XXII - XVIII/XVII cal BC и ряд культурных образований посткатакомбного, постшнурового, колесничного круга, а также замыкающий их всех раннесрубный пласт памятников. Источниковой базой исследования являются металлические предметы закрытых погребальных комплексов. Подробному сравнительно-морфологическому анализу подвергнуты наиболее вариативные, широко распространенные, многочисленные и хронологически значимые категории вещей, в изменчивости которых отчетливо прослеживаются новые тенденции формообразования (моды): клинковые орудия, височные кольца, пронизи, браслеты. Морфологические особенности некоторых других категорий оцениваются как свидетельства генетической взаимосвязи или межкультурного взаимодействия в процессе сложения общих стандартов металлообработки позднего бронзового века. Анализ проводится на уровнях «территория - хронология - культура» в контексте данных о стандартах металлопроизводства предшествующего и последующего периодов, что позволяет выявить черты преемственности местных и инородных традиций, новации и инновации. Автор приходит к выводу, что в основе металлокомплекса посткатакомбных культур лежат традиции эпохи средней бронзы с новациями центрально-европейского происхождения преимущественно на западе, в культурном круге Бабино, и кавказского происхождения преимущественно на юго-востоке, в культурном круге Лола. Облик металлического инвентаря колесничных культур определяли новации, распространявшиеся преимущественно с севера и востока при сохранении ряда кавказско-степных архаических стереотипов. На раннесрубном этапе металлообработка продолжает этот путь развития с учетом актуальных тенденций формообразования.

Металлокомплекс, эпоха средней бронзы, эпоха поздней бронзы, восточная европа, степь, лесостепь, клинковые орудия, височные кольца, пронизи, браслеты, крюки, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149141715

IDR: 149141715 | УДК: 903’1(4):546.3 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.2.4

Текст научной статьи Преемственность и новации в металлокомплексах конца средней - начала поздней бронзы юга Восточной Европы

Цитирование. Гак Е. И., 2022. Преемственность и новации в металлокомплексах конца средней – начала поздней бронзы юга Восточной Европы // Нижневолжский археологический вестник. Т. 21, № 2. С. 54–81. DOI:

Рассматриваемый период в системе радиоуглеродных дат охватывает XXIII/XXII – XVIII/XVII cal BC и в определенном смысле является переходным, фиксируя временной диапазон от разложения типично катакомбных до сложения типично срубных традиций на юге Восточной Европы. Содержательно он связан с посткатакомбными культурами круга Бабино – Лола, постшнуровыми вольско-лбищенской и воронежской культурами, колесничными образованиями типа Синташта, Абашево, Потаповка, Покровск, а также замыкающим их всех пластом позднепокровских – раннесрубных памятников. В терминологии и структуре металлургических провинций Е.Н. Черных – это время «аба-шевско-синташтинской общности» и ранней фазы Западноазиатской металлургической провинции (ЗАМП), металл которых «несет на себе отчетливо выраженные признаки трансформации стандартов ЦМП» (Циркум-понтийской металлургической провинции) [Черных, 2013, с. 390]. Благодаря недавним разработкам [Литвиненко, 1995; 2009; 2016; Ткачев, 2007; Мимоход, 2013; 2018; 2021; Лопатин, 2014; Купцова, 2016], памятники данного периода и их металлокомплексы могут быть синхронизированы в рамках трехэтапной периодизационной схемы (см. таблицу).

С углублением знаний о культурно-исторической и природно-климатической ситуации на рубеже среднего (далее – СБВ) и позднего (далее – ПБВ) бронзового века особое значение приобретает проблема источников, причин и механизмов распространения новаций в сфере металлопроизводства. Реконструкции соответствующих процессов должна предшествовать взвешенная оценка металлокомплексов по территории, хронологии и культурной принадлежности с опорой на репрезентативную статистику и методы сравнительного морфологического анализа. Общие соображения, следующие из этого анализа, только что тезисно опубликованы в концептуальной коллективной работе [Мимоход и др., 2022, с. 25–28]. Не откладывая в долгий ящик, попытаюсь детально раскрыть их в данной статье.

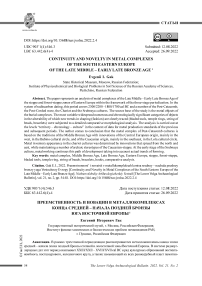

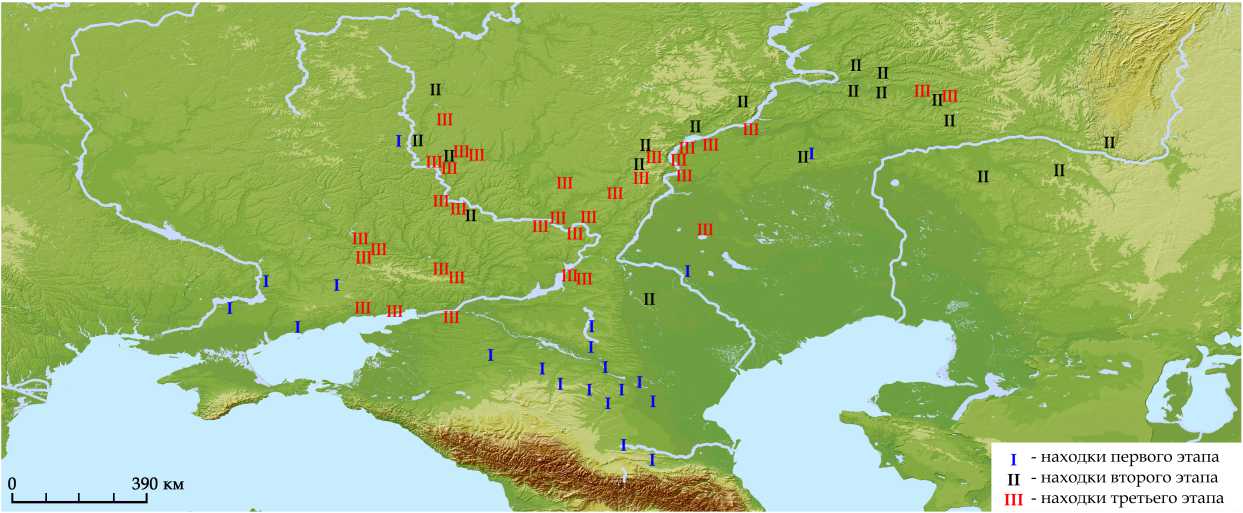

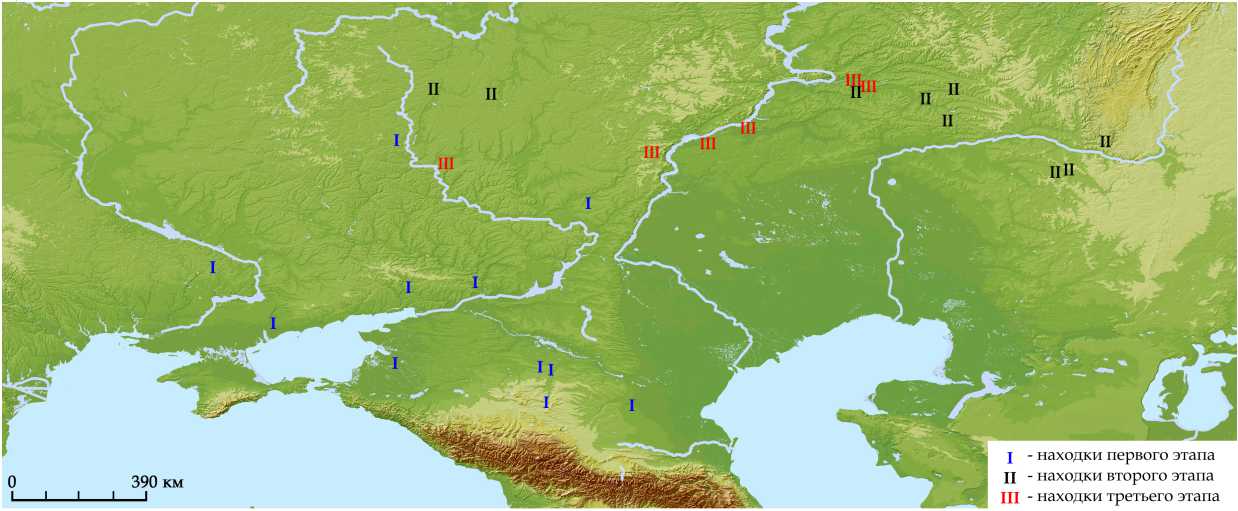

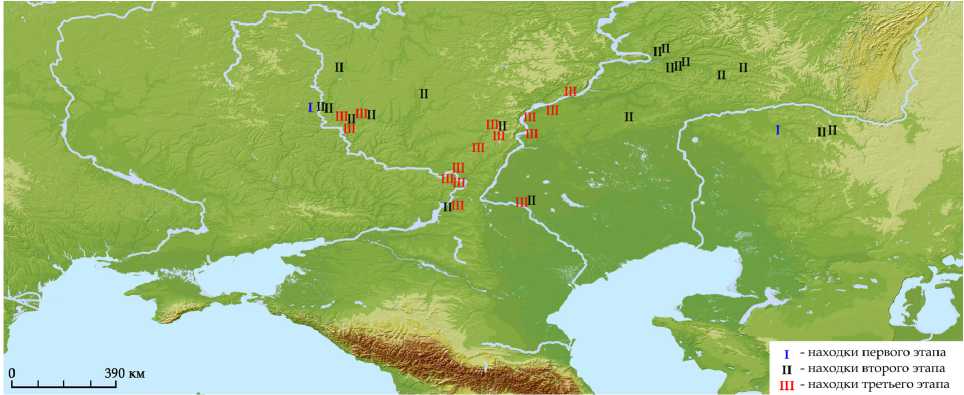

Собранная источниковая база по территории от Днепра до Урала и от предгорий Кавказа до границы с лесной зоной учитывает металлические предметы 493 памятников, локализованных в 250 пунктах (рис. 1). В работе с базой данных возобладал рационально-избирательный подход, который показал свою эффективность применительно к вариативным, широко распространенным, многочисленным и хронологически значимым категориям вещей. «Кухня» исследования оставлена за рамками статьи, тем более что класси-

E.I. Gak. Continuity and Novelty in Metal Complexes фикация изделий носила рабочий характер и не претендует на оригинальность, поскольку опирается на массу предшествующих разработок, как собственных [Гак, 2005; Гак, Ми-моход, 2007; Гак, Калмыков, 2013], так и других исследователей [Черных, 1976; Кузьмина, 2000; 2002; Бочкарев, 2017].

Статистически фиксируемую изменчивость в заданном времени и пространстве иллюстрируют четыре категории металлического инвентаря: клинковые орудия, височные кольца, пронизи, браслеты. Массово они представлены в металлокомплексах предшествующего и последующего периодов, что заставляет видеть в такой изменчивости новые тенденции формообразования (моды). Морфология прочих категорий оценивалась в индивидуальном порядке. У большинства она носит хронологически сквозной характер (шилья, иглы, скрепы, скобы, обоймы, оковки, простые бусы и бисер). Более информативны втульча-тые топоры, наконечники копий и крюки, плоские топоры-тесла, гривны, колесовидные бусы, колпачки, очковидные и различные сурьмяные подвески, которые могут выступать как свидетельства генетической преемственности или межкультурного взаимодействия в процессе сложения общих стандартов металлообработки ПБВ.

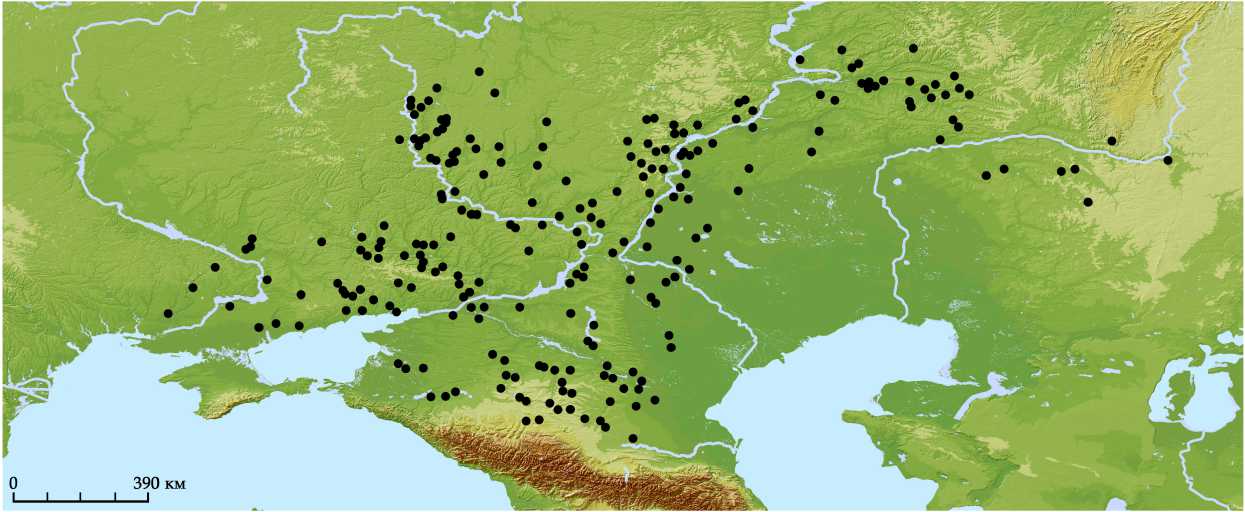

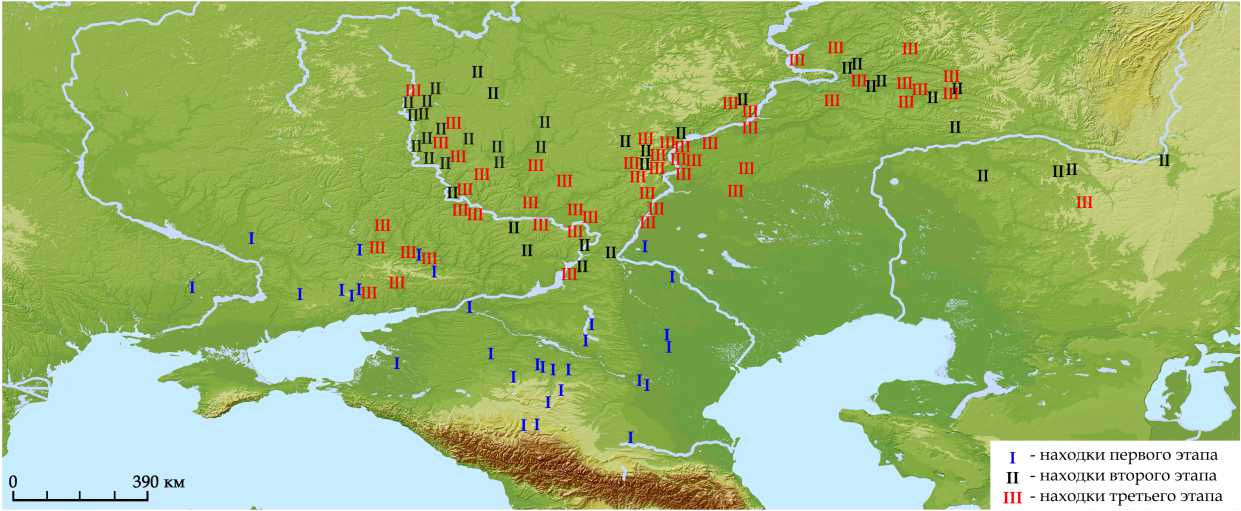

Наибольшую вариативность с конструктивно-морфологической точки зрения проявляют клинковые орудия (267 экз., 181 памятник). Находки I этапа сосредоточены в сухостепных районах Днепро-Волжского междуречья и Предкавказья (рис. 2, 3). Двухчастная конструкция (клинок – черенок) преобладает над трехчастной (клинок – перехват – черенок). Есть изделия с невыраженными конструктивными деталями (аморфные). У некоторых орудий ковкой на клинке намечена нервюра. Тенденцией моды становится максимальное расширение посередине клинка, серийно фиксируемое в лолинской культуре (далее – ЛК) предкавказских и волго-донских степей. В целом для ЛК характерны двухчастные изделия с лавролистным и ромбовидным клинком (рис. 3,11–16,22). Одно орудие небольших размеров имеет удлиненно-подтре-угольный кинжальный клинок, снабженный кованой нервюрой (рис. 3,19). Функционально и морфологически к кинжалам относятся более крупные изделия соседней с ЛК невинномысской культуры (далее – НМК) (рис. 3,20–21). Два других орудия НМК – с листовидным и сглажено-пятиугольным, близким лавролист-ной схеме клинком [Мимоход и др., 2022, рис. 3,168,171]. В Днепро-Донском междуречье формы клинков I этапа несколько разнообразнее (рис. 3,1–9). Трехчастные орудия повсеместно имеют прямоугольный перехват и расширяющийся к основанию клинок. На пятке черенок большинства двух- и трехчастных орудий рельефно раскован. Оформление пятки самое разное. У двух изделий днепро-донской бабинской культуры (далее – ДДБК) оно ромбовидно-треугольное (рис. 3,2,9).

География и культурный фон орудий II этапа резко отличаются от предыдущего. Почти все находки связаны с памятниками колесничных культур северостепной – лесостепной зоны между Доном и Уралом (рис. 2). На западе (Волго-Донье) трехчастная конструкция превосходит по количеству двухчастную, на востоке (Волго-Уралье) они сопоставимы. Обеим группам численно уступают аморфные орудия, частота встречаемости которых заметно выше по сравнению с I этапом, даже учитывая, что иногда невнятность формы может быть следствием коррозии металла. Сплошной кованой нервюрой снабжено подавляющее большинство трехчастных орудий, некоторые двухчастные и аморфные. Повсеместно доминирует лавролистная форма клинка. Теперь она представлена преимущественно на трехчастной конструкции (рис. 3, 27 , 31–32 , 34 , 38–40 , 44 ). Перехват у трехчастных орудий, как правило, короткий (длина меньше ширины). Его стороны чаще параллельны, но есть примеры выемчатости и сужения, создающего аллюзию намечающегося перекрестия. В нескольких погребениях вместе с трехчастными орудиями встречены однолезвийные ножи (рис. 3, 28 , 30 ). Широко распространяется ромбическое и треугольное оформление пятки черенка, при этом почти исчезает аморфная рельефная расковка. Черенки ряда орудий имеют срез пятки, что придает ей прямоугольные очертания (рис. 3, 33 , 37 ). В Предкавказье примеры клинковых орудий данного этапа фактически отсутствуют.

Орудия III этапа зафиксированы от покровско-раннесрубных памятников на западе до срубно-алакульских на востоке (рис. 2). Везде преобладают трехчастные изделия, аморфные тяготеют к Волго-Уральскому региону, двухчастные встречаются редко. Единственный однолезвийный нож найден на востоке Приуралья (рис. 3,71). Меньше орудий, чем прежде, имеют ребро жесткости. Унекоторых оно получено литьем (рис. 3,61,67,71). Кованая нервюра не всегда сплошная – иногда она не заходит на черенок и конец клинка. Возрастает число орудий с удлиненным перехватом (длина больше ширины). Их концентрации наблюдаются в северостепном Подонье и Вол-го-Уралье. Предпочтение отдается выемчатому перехвату, делающему перекрестие заметно выразительнее. Морфология клинков не выходит за рамки сложившихся на предшествующем этапе вариаций, которые демонстрируют более или менее равномерное распространение. Новой чертой являются кованые фаски по контуру клинка на трехчастных орудиях (рис. 3,50,59–60,69). В оформлении пятки, как и раньше, преобладает ромбическая и треугольная расковка. Значительно шире, вплоть до Северского Донца, распространяется прямоугольный срез на конце черенка.

Таким образом, в видоизменении клинковых орудий на протяжении трех выделенных этапов прослеживаются следующие общие тенденции: 1) двухчастная конструкция замещается трехчастной; 2) форма клинка колеблется между лавролистно-ромбовидной и листовидно-треугольной; 3) лезвия подчеркиваются коваными фасками; 4) перехват сужается к клинку, удлиняется и образует перекрестие на стыке с плечиками; 5) кованое ребро жесткости эволюционирует от маловыразительного только на клинке до сплошной нервюры и рельефного литья; 6) аморфная расковка черенка поступательно сменяется ромбической, плавно заостряющейся и прямоугольной пяткой.

В территориальном плане эти тенденции проявляются неравномерно, в разной степени отчетливо и специфично. Для Азово-Черноморской зоны, характеризующейся наименьшей частотой встречаемости клинковых орудий, можно зафиксировать на III этапе утверждение трехчастной конструкции, выделение лезвийных фасок, оформление перекрестия и модернизацию пятки. Взаимосвязь с местной металлообработкой I этапа прослеживается на уровне таких деталей, как прямоугольный перехват (рис. 3,4,8,48) и треугольно-ромбический черенок (рис. 3,2,9,49,50). Степное Предкавказье, не имея свидетельств III этапа, иллюстрирует преимущественное использование лавролистных и ромбовидных форм двухчастных орудий. Волго-донские и волго-уральские орудия от II к III этапу видоизменяются без выраженных локальных особенностей в полном соответствии с выявленными тенденциями, истоки которых не просматриваются из-за отсутствия находок в местных памятниках I этапа.

В культурно-хронологическом плане картина перехода к стандартам ПБВ еще более дисперсная. У орудий ДДБК единственным «переходным» признаком является ромбическое окончание черенка. В остальном они эксплуатируют стереотипы местной катакомбной металлообработки [Литвиненко, 2006]. На сложившейся ранее основе развивались и формы орудий ЛК, среди которых ведущую роль играла двухчастная конструкция с расширяющимся до середины полотна клинком. В одном из раннелолинских комплексов вместе с лавроли-стно-ромбовидным встречен «сглаженный» вариант пятиугольного клинка (рис. 3, 10–11 ). Пятиугольная схема отмечена также в НМК. На развитом этапе ЛК остаются востребованными треугольно-ромбовидные формы клинков (рис. 3, 14 , 16 ). Их воспроизводство в ближнем окружении можно предполагать и после исчезновения культуры, о чем свидетельствует соответствующая находка (рис. 3, 62 ) в позднепокровском комплексе на Нижнем Дону [Сер-гацков и др., 2012].

Памятники I этапа северостепной и лесостепной части юго-востока Русской равнины (воронежская и волго-донская бабинская культуры, памятники с вольско-лбищенской керамикой, волго-уральская посткатакомбная группа) почти не дают образцов клинковых орудий. Зато в культурах последующего времени эти орудия представлены массовыми сериями. Ассортимент доно-волжской абашевской культуры (далее – ДВАК) и отождествляемых с ней ранних памятников покровского типа (далее – ППТ) включает преимущественно двух-и трехчастные изделия с лавролистным клинком, а также аморфные изделия близкой фор-

E.I. Gak. Continuity and Novelty in Metal Complexes мы. Эта форма при наличии нюансов – основная у двухчастных орудий ЛК. Вместе с тем численно значимую группу составляют в ДВАК и ранних ППТ трехчастные орудия с расширяющимся к основанию клинком. Тот же принцип формообразования клинка, наследуемый от катакомбной металлообработки, реализован на двух- и трехчастных орудиях ДДБК.

Много общего в комплексах клинковых орудий как с волго-донскими памятниками, так и друг с другом имеют волго-уральские культурные группы II этапа – синташтинская, абашевская, потаповская (обобщенно САП). Во всех группах безраздельно господствует лавролистная форма клинка, а листовиднотреугольная, в отличие от ДВАК и ППТ, почти не встречается на трехчастной конструкции и редко – на двухчастной. По особенностям морфологии ряда находок выявляются конкретные направления связей. В потаповской культуре прежде всего обращают на себя внимание удлиненно-треугольные орудия, снабженные ребром жесткости (рис. 3,47). Синхронной аналогией им являются упомянутые выше кинжалы ЛК и НМК, которые в свою очередь находят параллели в дольмен-ной, гинчинской, триалетской и каякентско-хорочоевской культурах Северного Кавказа [Гак, Мимоход, 2007]. С чужеродной культурной средой связана своим происхождением пятиугольная схема клинка одного из синташ-тинских орудий (рис. 3,43) – серийно она воспроизводилась только в донецкой катакомбной культуре и ее дериватах [Гак, 2007, с. 98]. В обоих случаях речь, конечно же, не может идти о прямых заимствованиях, поскольку, помимо других данных, хронологическим маркером волго-уральских находок выступает ромбическая пятка черенка. Кстати, у черенков абашевской культуры зафиксирован и другой своеобразный способ оформления, уходящий корнями в предшествующее время, – расковка торцевых краев в пластину с последующим загибом вовнутрь (рис. 3,40). Аналогичный пример известен в ДВАК на Верхнем Дону (рис. 3,36). Этим же способом получены черенки ряда ножей манычских катакомбных культур [Гак, 2011, рис. 7,1–5]. Наконец, с культурами лесной зоны вектор контактов высвечивают характерные кинжалы «аморфной» конструктивной группы сеймино-турбин- ского облика из погребений потаповской (Грачева II, кург. 9, погр. 3) и синташтинской (гора Березовая, п. 4) культур, что уже отмечено исследователями [Кузнецов и др., 2018, с. 40].

Завершенность процесса сложения производственных стандартов ПБВ иллюстрируют орудия раннесрубной культуры, срубно-ала-кульских памятников и поздних ППТ. На фоне полного и повсеместного доминирования трехчастной схемы рудиментарно смотрятся двухчастные и аморфные изделия, ромбовидная конфигурация клинка, округло-рельефная и ромбическая расковка пятки рукоятей.

Сравнение основных тенденций формообразования с предшествующим временем и культурным окружением позволяет выявить в облике клинковых орудий конца СБВ – начала ПБВ рассматриваемой территории черты преемственности местных и инородных традиций, новации и инновации.

На I этапе повсеместно и абсолютно доминируют архаические стереотипы, генезис и частота встречаемости которых не равнозначны в Лоле и Бабино. Конструктивная аморфность с максимальным расширением у середины, представленная в обеих сериях, отсылает к майкопским бесчеренковым и по-лубесчеренковым кинжалам [Кореневский, 2011, с. 42–45, рис. 9–11,14], а также их реминисценциям в предкавказско-доно-волжских катакомбных культурах [Гак, 2007, рис. 6,1–5]. Морфологические схемы листовидного (с расширяющимся основанием) и пятиугольного клинков имеют корни в металлообработке начала СБВ [Гак, 2016, c. 762; Гак, Мимоход, 2007, с. 90; Гак, Калмыков, 2013, с. 119–120]. Причем если первая получила очень широкое распространение, то вторая была мало востребована за пределами Днепро-Волжского междуречья. Ромбовидная схема, появившаяся в Предкавказье на рубеже ранней и средней бронзы [Гак, 2016, c. 762], массово воспроизводилась с позднего этапа СБВ преимущественно в среде носителей манычских катакомбных культур [Гак, 2007, с. 98, рис. 2,8– 13; 2011, с. 76, рис. 3,15–18]. Архаичный облик имеют некоторые детали трехчастной конструкции. Ее древнейшие образцы также датируются рубежом ранней и средней бронзы [Гак, Калмыков, 2013, с. 120–121]. В финале СБВ мы видим треугольно-листовидный кли- нок на прямоугольном перехвате, как у абсолютного большинства позднекатакомбных орудий. Типичным для них является и бесформенная расковка пятки черенка.

Относительные новшества, а точнее, малораспространенные до этого специфичные особенности форм ограничиваются лав-ролистной конфигурацией клинка, сужающимися сторонами перехвата и ромбической пяткой черенка. Лавролистный клинок не имел массовых примеров бытования в предшествующее время [Гак, Калмыков, 2013, с. 119]. В ЛК – это основной стереотип. Также основным, но лишь на III этапе и в совершенно иной культурной среде, становится выемчатый перехват. Ромбическое окончание насада отмечено в среднедонской катакомбной культуре [Матвеев, 1998, с. 16]. Как и у бабинских орудий, оно редкое и не очень выразительное.

В комплексе клинковых орудий II этапа заметно меньше пережиточных стереотипов СБВ. Их свидетельства локализуются в диаметрально противоположных частях территории и повторяют архаичные формы I этапа, проявляющие тем самым поразительную устойчивость. Особо примечательны в этом плане три ножа из хронологически близких погребений ДВАК 2-го Липецкого кургана: аморфный с округленным концом клинка и приостренным насадом, удлиненно-листовидный с покатыми плечиками и рельефной расковкой черенка, трехчастный с треугольным клинком на прямоугольном перехвате. У последнего пятка имеет ромбические очертания – единственный морфологический признак, связывающий нож с бесспорно абашевским контекстом памятника [Липецкий курган ... , 2016, рис. 19,2, 53,4, 65,3]. От металлообработки предшествующего времени унаследованы аморфные, пятиугольные, ромбовидные и листовидные схемы орудий из посткатакомбных погребений и могильников САП. Аналогии однолезвийным ножам известны в материалах ранней – средней бронзы Северного Кавказа и юга Восточной Европы [Гак, Калмыков, 2013, c. 121, 123]. Возможные прототипы встречены в погребениях манычских катакомбных культур и, что показательно, там же, на юге доно-волжского междуречья. В этой же зоне концентрируются сопоставимые с аба- шевскими манычские образцы расковки и загиба краев рукояти.

Главная новация II этапа – тип трехчастного орудия, сочетающего лавролистный клинок, короткий перехват, ромбическую пятку черенка и сплошную продольную нервюру. Изделия с таким сочетанием признаков отсутствуют в посткатакомбном металлокомп-лексе. Первичное и наиболее широкое их распространение иллюстрируют памятники колесничных культур. Этот тип фиксируется и в раннесрубном металлокомплексе, но уже не как основной. Со II этапом следует также связывать появление двухчастной листовидно-лавролистной модификации, характеризующейся плавными контурами абриса и удлиненным черенком, равным или бóльшим, чем длина клинка (рис. 3, 37 ). В памятниках СБВ кавказско-степной зоны нет ножей, обладающих такими чертами. Почти все эти орудия найдены в волго-уральских памятниках круга САП и лишь одно, имеющее свернутую из пластины рукоять, – в погребении ДВАК на Верхнем Дону (рис. 3, 36 ). Полные аналогии им находятся в памятниках уральской абашевской культуры [Пряхин, 1976, рис. 27, 19–21 ].

Комплекс клинковых орудий III этапа по сравнению с предшествующими выглядит полностью модернизированным. При этом некоторые детали оформления орудий повторяют эксплуатировавшиеся на позднем этапе СБВ манычской катакомбной металлообработкой: кованые фаски вдоль лезвий, выпуклая литая нервюра, округло раскованная пятка у насада [Гак, 2011, с. 76, 82]. Архаичные морфологические схемы представлены также изделиями аморфной группы, ромбовидными формами, трехчастным орудием с треугольным клинком на прямоугольном перехвате. О развитии традиций II этапа свидетельствуют как отдельные, типологически характерные находки, так и новая модификация трехчастного кинжала, обладающая треугольнолистовидным клинком, удлиненно-выемчатым перехватом, выраженным перекрестием и прямоугольным завершением насада. Именно она стала основной новацией, а впоследствии ведущим типом ножей срубной культуры.

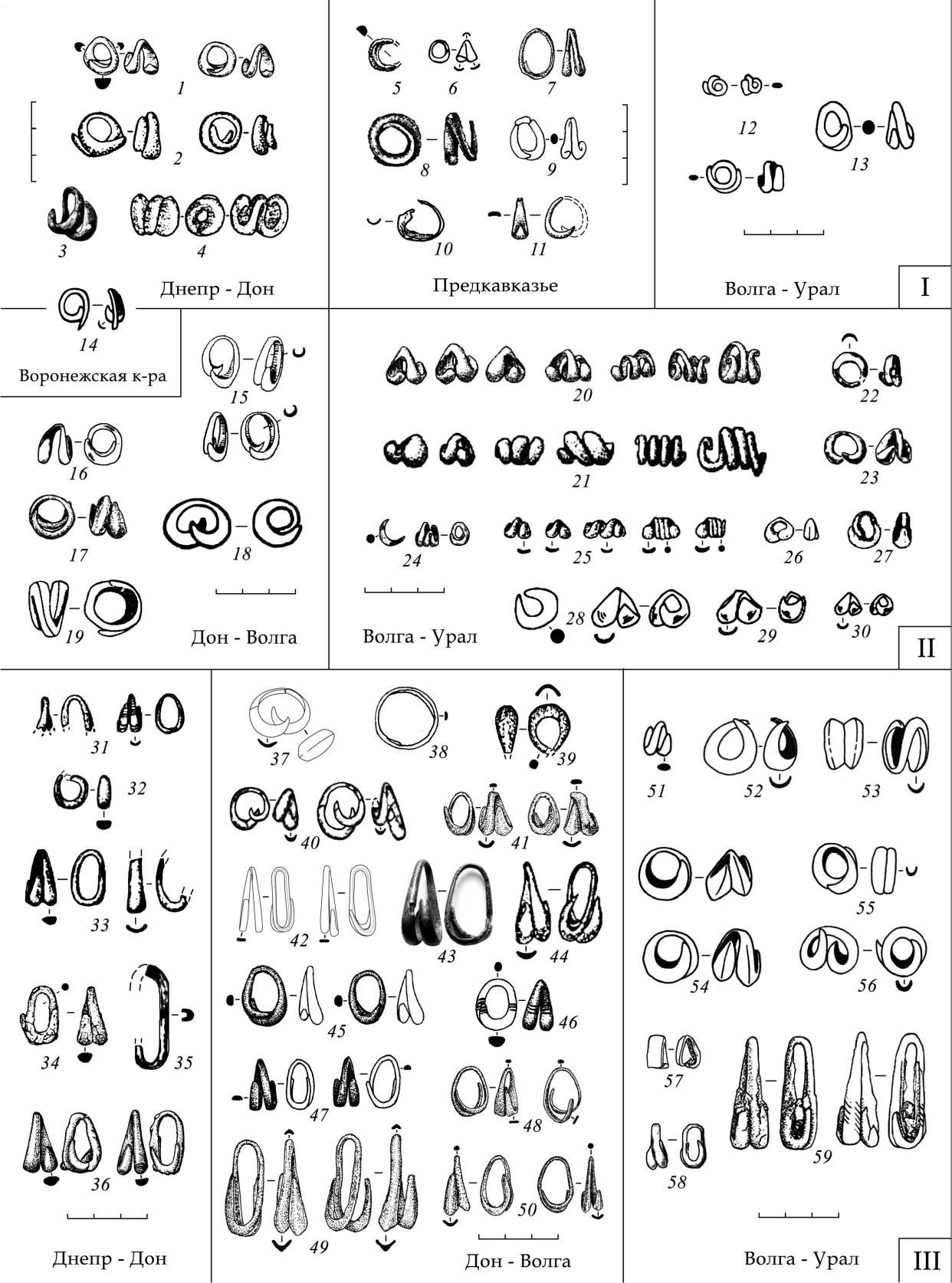

Височные кольца (168 экз., 110 памятников). У этой категории вариативно пять основных характеристик: размер, общая форма,

E.I. Gak. Continuity and Novelty in Metal Complexes оформление концов, изогнутость, сечение. Находки I этапа связаны с памятниками степной зоны, за исключением погребения воронежской культуры Хохольского кургана в лесостепи (рис. 4, 5). Все кольца небольшие, диаметром в плане (или шириной по короткой оси) от 0,7 до 2 см. Преобладают округлые изделия. Овальные зафиксированы в ЛК и МНК, где они имеют типичный позднекатакомбный облик: укороченные пропорции, округло-овальное сечение, неширокие утолщающиеся или приостряющиеся концы (рис. 5, 7 , 9 ). По изогнутости выделяются три схемы изготовления колец: одновитковая (разведенные концы), полуторавитковая (заходящие концы), многовитковая с переложной петлей (обратным разворотом). На данном этапе распространены в основном кольца второй схемы. Третья схема представлена в ДДБК (Великая Знаменка) и МНК (Сунжа). В сечении изделий доминирует пластинчатое с больше или меньше выраженным желобком. Из прутков свернуты только кольца овальной конфигурации.

Основной ареал находок II этапа смещен к северо-востоку (рис. 4). Превалируют круглые полуторавитковые изделия пластинчатожелобчатого сечения. По сравнению с I этапом зафиксированы одновитковые кольца-серьги калачевидной формы (рис. 5, 24 , 28 ) и значительно чаще – многовитковые спирали, в том числе с обратным разворотом. Все эти находки происходят из памятников круга САП Волго-Уральского региона. Там же сосредоточены мелкие круглые в плане кольца с ложковидными концами и узкой дужкой, характерные для средневолжской абашевской культуры [Кузьмина, 1992]. Западнее Волги кольца заметно крупнее (от 1,5 см в диаметре), концы у них заведены и оформлены по-разному. В целом височные кольца доно-волжских памятников иллюстрируют преемственность с образцами I этапа.

Находки III этапа распространяются неравномерно, концентрируясь в могильниках бассейнов крупных рек. Данный этап характеризуется исключительным использованием подвесок полуторавитковой схемы. Нет ни колец с разомкнутыми концами, ни многовитковых височных спиралей. Мелкие круглые изделия полностью вытеснены крупными овальными, которые достигают в длину 4 см, иногда плакированы (рис. 5,41) или украшены поперечными насечками (рис. 5,31,46,59). Наследием предшествующего времени являются хорошо узнаваемые крупные кольца с заходящими сужающимися концами разного сечения (рис. 5,37,39,40,52,54–56). Примечательна их локализация в доно-волжской лесостепной зоне и отсутствие на территории Вол-го-Уралья. Многие из овальных колец (рис. 5,41,45–48,50) по конфигурации аналогичны поздне- и посткатакомбным изделиям с пластинчатым или желобчатым сечением лопастей. Явную новацию представляют удлиненно-овальные и удлиненно-трапециевидные пластинчато-желобчатые кольца. Более крупные из них найдены в позднейших комплексах III этапа (рис. 5,35,49,59). С вариациями такие височные подвески использовались и позже в срубной культуре.

Таким образом, в морфологии данной категории украшений с конца СБВ до начала ПБВ включительно просматриваются два источника влияний. Западные регионы и Предкавказье продолжали эксплуатировать кавказско-степные стереотипы СБВ, вводя в оборот новые модификации – сравнительно крупные полуторавитковые пластинчато-желобчатые кольца округлой формы с неширокими концами и овальной формы с широколопастными концами. Бытование всех этих разновидностей на Северном Кавказе вплоть до развитого этапа ПБВ [Эрлих, Гак, 2020] свидетельствует о непрерывности связей. Более сложные, разновекторные процессы демонстрируют кольца волго-уральского региона, где мелкие желобчатые формы северного (сред-неволжско-абашевского) происхождения сочетаются с многовитковыми и калачевидными, имеющими западные (кавказско-степные) корни. Однако на III этапе, в раннесрубной и срубно-алакульской среде, там исчезают и украшения абашевского типа (по О.В. Кузьминой), и многовитковые спирали, в том числе с обратным разворотом, которые на Кавказе еще долго оставались в гарнитуре украшений [Кореневский, Мимоход, 2011, с. 58–60]. К концу периода в степи – лесостепи от Днепра до Урала ситуация гомогенизируется с выработкой нового стандарта височной подвески – крупной, удлиненной, свернутой в пол- тора оборота из уплощенного прута или узкой пластины. Позже этот стандарт утвердился на всей рассматриваемой территории.

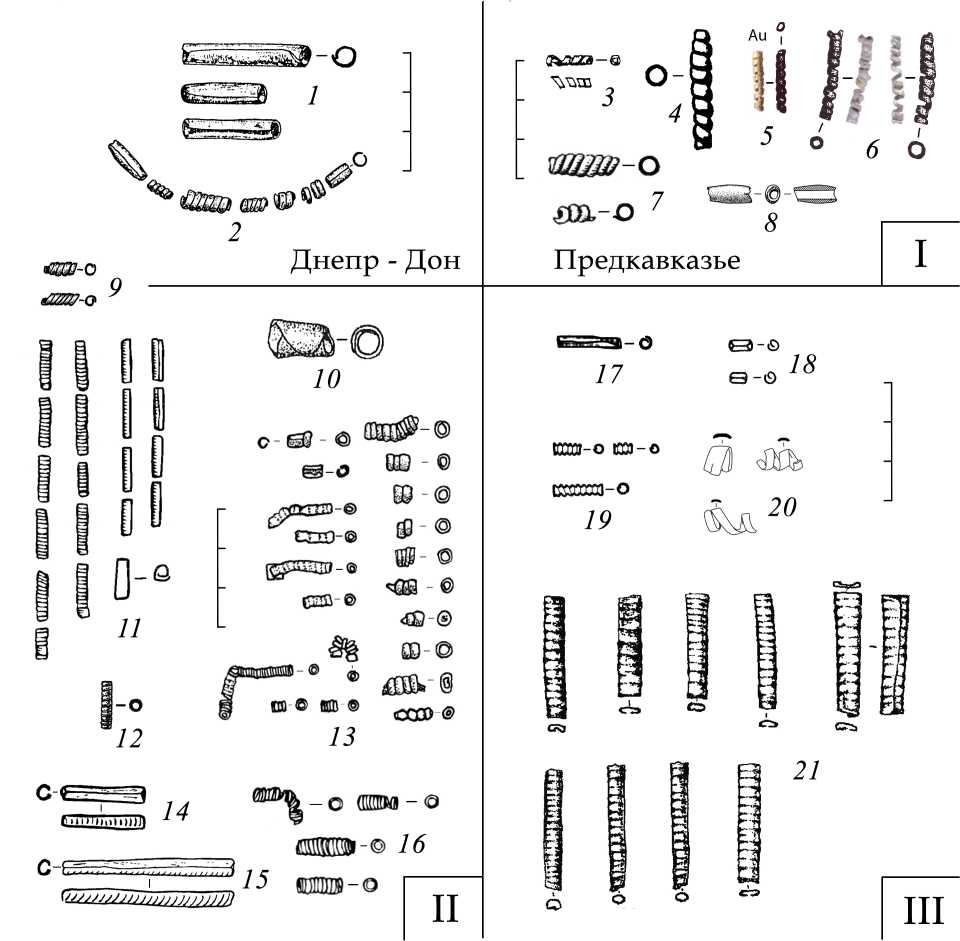

Пронизи (93 экз., 31 памятник). К данной категории относятся трубчатые украшения, длина которых как минимум вдвое меньше диаметра (рис. 6, 7). Явные различия имеют пронизи следующих типов: спиральные (мно-говитковые узкие ленты или проволочки), гладкие кованые (свернутые полоски без орнамента), гофрированные кованые (свернутые полоски с рифлением), гладкие литые (цельные без орнамента). Пронизи I этапа локализуются в степях западной части рассматриваемой территории. В ЛК, кроме одной литой, встречены спиральные (рис. 7, 3–8 ), а в ДДБК – спиральные и гладкие свернутые изделия (рис. 7, 1–2 ). Спиральные пронизи воронежской культуры аналогичны посткатакомбным (рис. 7, 9 ). Находки II этапа в основном связаны с погребениями колесничных культур севера степной и лесостепной зоны Доно-Волго-Уралья. За Волгой отмечено появление свернутых пронизей с рифлением, тяготеющих к абашевс-ким могильникам. В двух погребениях (рис. 7, 11 , 13 ) спиральные, гладкие и гофрированные свернутые пронизи обнаружены вместе. Эти типы перешли в раннесрубный гарнитур украшений III этапа без каких-либо новаций (рис. 7, 17–21 ).

Три из четырех типов пронизей известны по материалам памятников СБВ той же территории [Гак, 2005, рис. 80], что недвусмысленно указывает на преемственную связь. Специфичны только гофрированные пронизи, которые резко отличаются от подобных «рубчатых» изделий СБВ как по морфологии, так и по способу получения. Массивная пластинчатая пронизь с насечками найдена в одном из ранних погребений Балановского могильника [Бадер, 1963, рис. 123,2]. Подобные изделия, но меньших размеров, нередки в средневолжской абашевской культуре [Кузьмина, 1992, с. 55]. В целом же балановские, абашев-ские и колесничные пронизи можно считать аналогиями. Локализация последних в Волго-Уралье на фоне несомненного хронологического приоритета балановских и средневолжс-ко-абашевских памятников, содержавших данные изделия, перед памятниками колесничных культур заставляет предполагать их восточ- ное в рамках рассматриваемой территории распространение и использование.

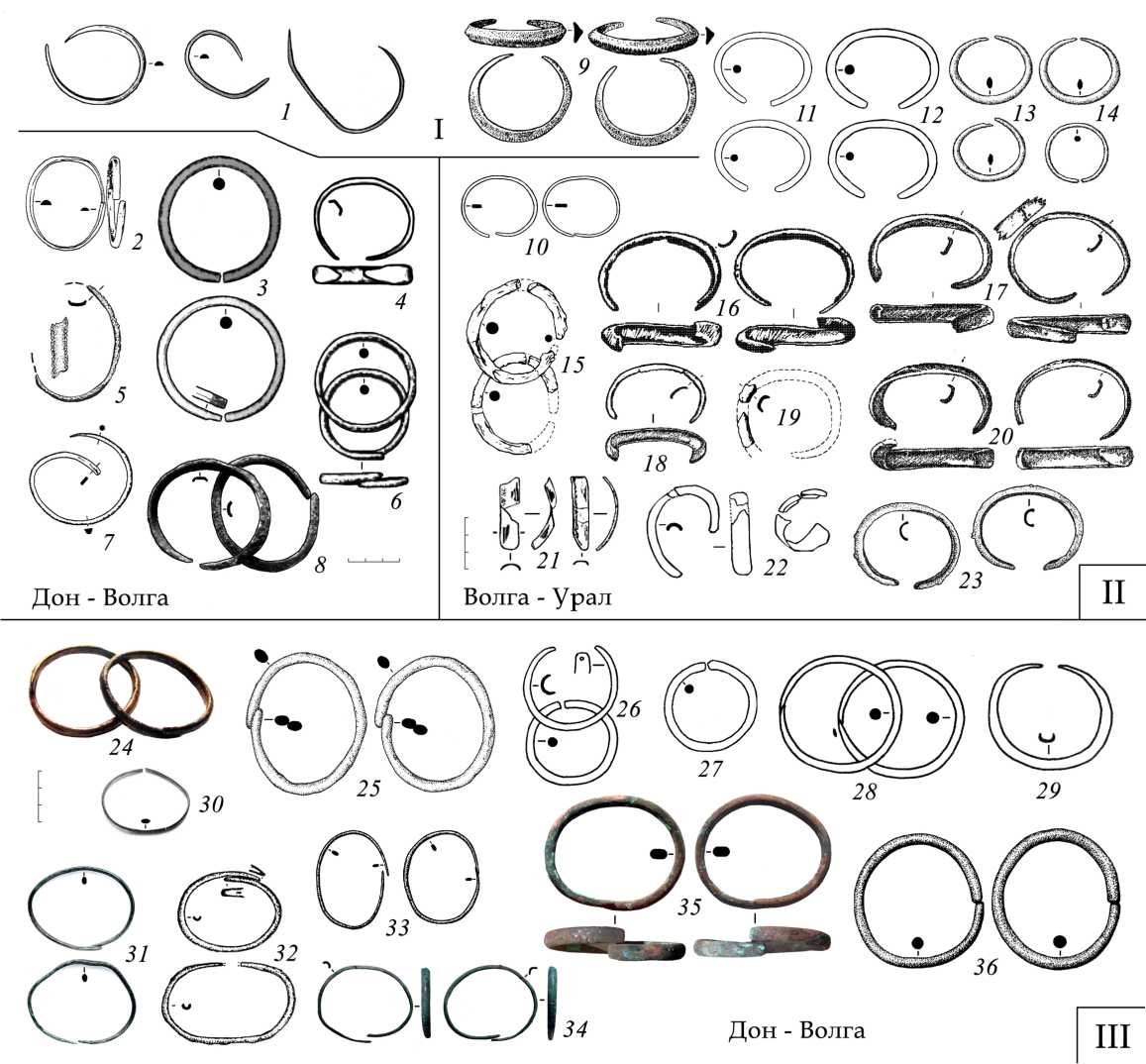

Браслеты (90 экз., 51 памятник) имеют разомкнутые или слегка заходящие концы, что позволяет относить их к одной группе – одновитковых (рис. 8, 9). Главными отличительными признаками являются ширина и форма сечения средней части. По этим признакам выделяется шесть типов браслетов: широкие желобчатые, узкие желобчатые, толстые округло-овальные (прутковые), линзовидно-пла-стинчатые, полукругло-треугольные, тонкие узкие овальные. Сечение большинства находок от середины к концам более или менее равномерное, исключения единичны (рис. 9, 7 , 35 ). Концы могут быть разными, взаимосвязь между их оформлением, сечением и шириной браслетов не просматривается.

В погребениях посткатакомбных культур браслеты не встречены. Находки конца I (рис. 9, 1 , 9 ) – II этапов распространяются от Среднего Дона до юга Приуралья. Преобладает тип широких желобчатых браслетов, которые зафиксированы во всех массово представленных металлом культурных группах. Относительно многочисленны толстые прутковые браслеты. Они сконцентрированы в Подонье и Волго-Уральском междуречье, где связаны с позднеабашевскими – раннепокровскими памятниками. Изделия полукруглого сечения происходят из Хохольского погребения воронежской культуры, а также колесничных погребений Власовского I могильника и Филатовского кургана. Близкое сечение, но с ребром на внешней стороне имеют браслеты комплекса волго-уральской посткатакомбной группы в могильнике Тамар-Уткуль VII. Лин-зовидно-пластинчатые браслеты найдены в грунтовых абашевских некрополях Самарского Поволжья Никифоровское лесничество и Человечья голова.

Все находки III этапа сосредоточены в позднепокровских и раннесрубных памятниках Доно-Волжского междуречья. Это время характеризуется замещением широких желобчатых браслетов узкими и тонкими с желобчатым или овально-линзовидным профилем. Остаются востребованными толстые прутковые браслеты, сечение которых «дрейфует» от округлого к овальному. Налицо – модернизация производственных стандартов, выра-

E.I. Gak. Continuity and Novelty in Metal Complexes женная в сужении, утоньшении и уплощении браслетов к концу рассматриваемого периода. Эта тенденция закрепилась в развитый период ПБВ.

На юге Восточной Европы регулярное использование цельнометаллических браслетов до начала ПБВ не прослеживается. Од-новитковые браслеты разного сечения с разомкнутыми и немного заходящими концами в памятниках СБВ ближайшего территориального окружения есть только на Северном Кавказе [Каменский, 1990, рис. 16]. Именно северокавказские формы можно считать прототипами для всех степных – лесостепных изделий, кроме реберчатых и желобчатых. В качестве одного из передаточных звеньев могла выступать среднедонская катакомбная культура, в которой известны толстые и круглые в сечении прутковые браслеты [Красильников, Тельнова, 1993, рис. 17; Синюк, Матвеев, 2007, рис. 2]. Раннеабашевские памятники правобережья Среднего Поволжья, где встречены аналогичные изделия [Кузьмина, 2002, с. 167], возникают, несомненно, позже северокавказских и среднедонских катакомбных. С последними средневолжская абашев-ская культура смыкалась территориально и хронологически, что предполагает саму возможность заимствований. При этом цельнометаллические браслеты играли в погребальном костюме абашевской культуры куда более значимую роль. Отсутствие находок данной категории в Лоле и Бабино, синхронных абашевским памятникам в целом, вероятно, связано как с правопреемственностью катакомбных традиций, так и с общим аскетизмом посткатакомбной погребальной практики, игнорировавшей металлоемкий инвентарь. Что касается реберчатых и желобчатых браслетов, то здесь влияние проникавших с севера традиций абашевской культуры на позднем ее этапе, по-видимому, было определяющим [Кузьмина, 2002, c. 168–169; Мимоход, 2021, с. 59].

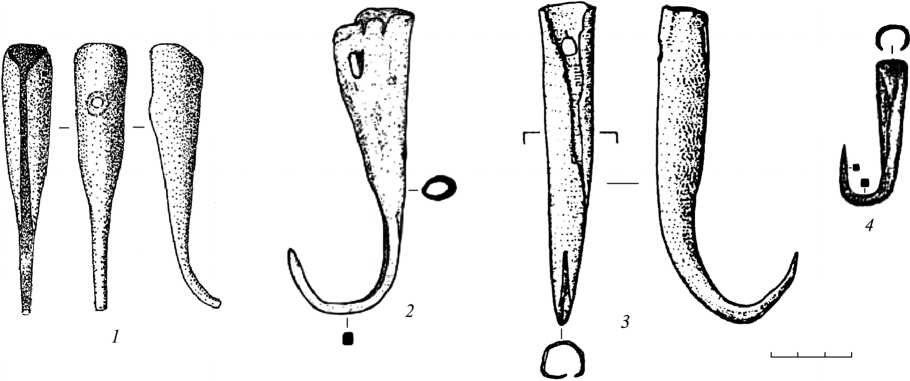

Редкой, но маркерной категорией орудий, показывающих устойчивую связь с кавказско-степными традициями металлопроизвод-ства, являются однозубые крюки с четырехгранным загнутым стержнем и характерной свернутой втулкой, имеющей отверстия для крепления деревянной рукояти. Эти изделия фиксируются почти во всех катакомбных культурах позднего этапа СБВ восточнее Днепра. Массово они представлены в Предкавказье и Северо-Западном Прикаспии [Гак, 2005, с. 84–86]. Аналогичные крюки встречены в погребении НМК могильника Садовый (рис. 10,1) (Прикубанье, I этап), в аба-шевско-синташтинском могильнике у горы Березовой (рис. 10,2) (Приуралье, II этап) и позднепокровском погребении могильника Медянниково (рис. 10,4) (правобережье Волги, III этап). Одно изделие происходит из Боль-шекараганского могильника синташтинской культуры на Южном Урале (рис. 10,3). Существенно меньшими размерами по сравнению с крюками I–II этапов и серией манычских катакомбных крюков выделяется медянников-ский экземпляр. При этом он сопоставим с крюками позднедонецкой и среднедонской катакомбных культур [Братченко, Санжаров, 2001, с. 78]. Признаком трансформации, фиксируемой с III этапа, является характерный изгиб стержня, который у крюка из Медянни-ково начинается сразу от втулки. В развитый период ПБВ тенденция использования аналогичных «маленьких» крюков, видимо, продолжилась, о чем свидетельствуют находки на поселениях срубной культуры Мосоловское, Ко-маровское, Лобойковский клад и др., также тяготеющих к северу степи – лесостепи.

Кавказский вектор влияний просматривается в морфологии украшений из посткатакомбных комплексов I этапа – фигурных валютообразных подвесок, подвесок-колпачков, свернутых конусов, колесовидных бус, бляшек-пуговиц от составных браслетов. Все эти формы находят более или менее точные аналогии в памятниках СБВ горно-предгорных районов Кавказа [Мимоход, 2013]. При этом они малочисленны и севернее Волго-Донского перешейка не известны ни в синхронных памятниках, ни в памятниках II–III этапов.

По-видимому, кавказские прототипы лежат в основе появления бляшек с отверстиями у посткатакомбного, вольско-лбищенско-го, абашевского и покровского населения. Во всяком случае их ранние образцы происходят из кавказско-предкавказской зоны, а морфолого-метрические различия между южными (посткатакомбными, протокобански-ми) и северными (вольско-лбищенскими, аба-шевскими, покровскими) находками могут быть объяснены дивергентным развитием и использованием этой категории украшений.

Несомненно, кавказский ареал является исходным для треугольных, ромбовидных, волютообразных и лапчатых подвесок из позднепокровских погребений III этапа. Кроме морфологии, характерно использование сурьмы для их отливки, которая, судя по находкам на поселениях литейных форм, велась непосредственно на месте. Речь в данном случае может идти не только о копировании типа, но и аутентичном материале, поступавшем в том или ином виде исключительно с Кавказа [Гак и др., 2012].

К декоративным формам, циркулировавшим на протяжении бóльшего, чем рассматриваемый, временного диапазона, относятся гривны, проволочные очковидные подвески, перстни и височные спирали с завитками. Они встречены в бабинских, вольско-лбищенских, абашевских, покровских и воронежском (Хо-хольский) комплексах. Появлением в степи – лесостепи к востоку от Дона эти украшения, по-видимому, обязаны средневолжской аба-шевской культуре, а к западу – ДДБК. Обе культуры содержат в деталях одежды центрально-европейский компонент. Примечательно отсутствие такого рода вещей в сухостепном Предкавказье и прилегающем Доно-Волжском междуречье, где тенденции «западной» моды, если и проникали, то, вероятно, не выдерживали конкуренции с традиционно близкой для этих регионов культурой Кавказа.

С поволжско-уральскими традициями абашевской металлообработки следует связывать типы наконечников копий, втульчатых топоров и плоских топоров-тесел в погребениях II–III этапов. Изделия этих категорий из памятников СБВ Черноморско-Каспийской зоны имеют другие морфологические и параметрические особенности [Кузьмина, 2000; Братченко, Санжаров, 2001; Гак, 2004].

Сравнительный морфологический анализ металлических находок на уровнях «территория – хронология – культура» в контексте данных о предшествующих и последующих традициях формообразования позволяет выделить черты преемственности и новаций в метал-лопроизводстве конца СБВ – начала ПБВ на юго-востоке Русской равнины.

Металлокомплекс посткатакомбных культур и синхронных им культурных групп финала СБВ иллюстрирует дезинтеграцию связей, которые в позднекатакомбный период обеспечивали сравнительно высокий уровень стандартизации. На севере продолжалась эксплуатация стереотипов катакомбного времени. Маркерами наступления новой эпохи являются треугольно-ромбическое оформление черенка и украшения европейской моды – гривны и проволочные очковидные подвески. На юге металлообработка также функционировала на сложившейся ранее основе, но акцент был перенесен на редко использовавшиеся до этого формы – лавролистный клинок, пластинчатые височные кольца, спиральные пронизи. По сравнению с позднекатакомбным периодом усилилось кавказское влияние, особенно в гарнитуре украшений.

Металлокомплекс колесничных культур заметно отличается от посткатакомбного, а в своих территориально-хронологических рамках имеет много общего. В нем присутствуют пережиточные стереотипы, собственные модификации и заимствования через межкультурные контакты. К архаичным формам кавказско-степного происхождения относятся аморфные, пятиугольные, ромбовидные и листовидные клинки; втульчатые крюки; серьги-калачики; спиральные и гладкие свернутые пронизи; бляшки с отверстиями; толстые прутковые браслеты. Главная новация – тип кинжала, сочетающего лавролист-ный клинок, короткий перехват, ромбическую пятку черенка и сплошную кованую нервюру. В гарнитуре украшений появляются свернутые пронизи с рифлением. Абашевские культуры южнолесной зоны Волго-Уралья привносят на рассматриваемую территорию формы крупных орудий и украшения центрально-европейского стиля.

В металлокомплексе раннесрубных памятников преобладают стереотипы предшествующего этапа. Клинковые орудия по сравнению с поздним периодом – финалом СБВ имеют модернизированный облик, хотя некоторые их детали восходят к традициям катакомбной металлообработки. Архаичные схемы воспроизводятся редко. Модификация трехчастного кинжала с треугольно-листовидным клинком, удлиненно-выемчатым перехва- том, выраженным перекрестием и прямоугольным завершением насада становится основной новацией, а впоследствии ведущим типом ножей срубной культуры. В серии височных колец мелкие круглые изделия полностью вытеснены крупными овальными. Часть их сопоставима с поздне- и посткатакомбными изделиями, но отличается оформлением лопастей. Явную новацию представляют крупные удлиненно-овальные и удлиненно-трапециевидные кольца пластинчато-желобчатого сечения, которые с вариациями продолжали бытовать в срубной культуре. Типы пронизей полностью переходят в раннесрубный гарнитур украшений. У браслетов повсеместно и отчетливо наметилась тенденция к сужению, утонь-шению и уплощению сечений. Из кавказского ареала широко распространилась мода на сурьмяные подвески различных форм. В целом металлокомплекс данного этапа выглядит по сравнению с предшествующим более стандартизированным, а по сравнению с I этапом – совершенно обновленным.

Таким образом, металлокомплекс финала СБВ сформировался на основе местных катакомбных традиций под южным (кавказским) и западным (центрально-европейским) влиянием. В самом начале ПБВ облик металлического инвентаря определяли новации, рас- пространявшиеся с севера и востока, а преемственность прослеживается по линиям Лола – САП, Бабино – Покровск. На раннесрубном этапе металлообработка продолжает этот путь развития с учетом актуальных тенденций формообразования.

Металлокомплексы начала и конца рассматриваемого периода существенно различаются. Но эти различия нельзя назвать резкими. Фиксируемые изменения имеют корни в местных и соседних культурах того же или предшествующего времени, что говорит о сохранении горизонтальных и вертикальных традиционных связей.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-18-00406 «Палеоэкология – металлургия – культурогенез: причины и механизмы смены эпох в культурном пространстве Восточной Европе на рубеже средней и поздней бронзы».

The study was conducted with the financial support of the Russian Science Foundation project 19-18-00406 “Paleoecology-metallurgy-cultural genesis: causes and mechanisms of the change of epochs in the cultural space of Eastern Europe at the turn of the Middle and Late Bronze Age”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица. Металл конца средней – начала поздней бронзы в рамках периодизации культурных образований юга Восточной Европы

Table. The metal of the Late Middle – Early Late Bronze Age in periodization of archaeological cultures of the South Eastern Europe

|

Хронология |

Культурно-географические соответствия |

||||

|

Этап |

cal BC |

Днепр – Дон |

Предкавказье |

Дон – Волга |

Волга – Урал |

|

I |

~ 2200–2000 |

ДДБК ранняя – развитая ВК поздняя |

ЛК ранняя – развитая НМК ранняя |

ВДБК ранняя |

ПВЛК, ВУКГ |

|

II |

~ 2000–1800 |

ДДБК поздняя |

ЛК поздняя НМК поздняя |

ДВАК ППТ ранние |

ППТ ранние, САП |

|

III |

~ 1800–1700 |

СК ранняя ППТ поздние |

– |

СК ранняя ППТ поздние |

СК ранняя, СА ППТ поздние |

Примечание. ДДБК – днепро-донская бабинская культура; ВДБК – волго-донская бабинская культура; ЛК – лолинская культура; ВК – воронежская культура; НМК – невинномысская культура; ВУКГ – волгоуральская культурная группа; ДВАК – доно-волжская абашевская культура; ППТ – памятники покровского типа; ПВЛК – памятники с вольско-лбищенской керамикой; САП – памятники круга Синташта – Абашево – Потаповка; СК – срубная культура; СА – срубно-алакульские памятники.

Note. ДДБК – Dnieper-Don Babino culture; ВДБК – Volga-Don Babino culture; ЛК – Lola culture; ВК – Voronezh culture; НМК – Nevinnomyssk culture; ВУКГ – Volga-Ural cultural group; ДВАК – Don-Volga Abashevo culture; ППТ – sites of Pokrovsk type; ПВЛК – sites with Volsk-Lbische ceramics; САП – sites of cultural circle Sintashta – Abashevo – Potapovka; СК – Srubnaya culture; СА – sites of Srubnaya and Alakul cultures.

Рис. 1. Памятники с металлом конца СБВ – начала ПБВ степной – лесостепной зоны Днепро-Уральского междуречья и Предкавказья

Fig. 1. Sites with metal finds of the Late Middle – Early Late Bronze Age from the steppe – forest steppe zone of the Dnieper-Ural interfluve and Ciscaucasia

Рис. 2. Клинковые орудия в комплексах по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ

Fig. 2. Bladed tools in complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age

Рис. 3. Клинковые орудия. Находки из комплексов по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ (см. экспликацию на с. 68):

-

1 – Новоандреевка, кург. 3, погр. 5; 2 – Александровск, кург. 1, погр. 4; 3 , 6 – Соколова могила, погр. 2;

-

4 – Николаевка (Пронские могилы), кург. 5, погр. 2; 5 – Заплавка I, кург. 5, погр. 9; 7 – Пологи, кург. 1, погр. 2;

-

8 – Рыбинское, кург. 9, погр. 7; 9 – Краснопартизанск, кург. 2, погр. 4; 10 , 11 – Цаган-Усн VII, кург. 4, погр. 7;

-

12 – Кривая Лука II, кург. 1, погр. 13; 13 – Кунаковский-2, кург. 3, погр. 3; 14 – Ипатово-3, кург. 2, погр. 13;

-

15 – Яшкуль I, кург. 1, погр. 2; 16 – Ильинский I, кург. 1, погр. 6; 17 – Бахтияровка I, кург. 32, погр. 4;

-

18 – Кунаковский-2, кург. 2, погр. 9; 19 – Восточный Маныч Левый Берег I, 1965, кург. 18, погр. 2;

20 – Усть-Джегутинский, кург. 26, погр. 3; 21 – Суворовский, кург. 9, погр. 2; 22 – Калиновский, кург. 6, погр. 4;

23 – Баранниково, кург. 1, погр. 2; 24 – Липецкий (Ленино), кург. 2, погр. 2; 25 – Липецкий (Ленино), кург. 2, погр. 1;

26 – Филатовский кург., погр. 1; 27 , 28 – Голубинский, кург. 1, погр. 1; 29 – Рождественно, кург. 4, погр. 1;

-

30 , 31 – Дубовый Гай кург., погр. 4; 32 – кург. Селезни-2, погр. 1; 33 – Елка-1, кург. 2, погр. 1;

-

34 – Подклетное, кург. 32, погр. 1; 35 – Первый Плясоватский кург.; 36 – могильник Никольский, погр. 5;

37 – могильник у Никифоровского лесничества, погр. 2; 38 – Танаберген II, кург. 7, погр. 33;

39 – Малоюлдашево I пос., погр. 1; 40 – могильник у Никифоровского лесничества, погр. 7;

-

41 – Грачевка II, кург. 8, погр. 3; 42 – Танаберген II, кург. 7, погр. 20; 43 – могильник у горы Березовая;

-

44 – Утевка VI, кург. 2, погр. 6; 45 , 46 – Илекшар I, кург. 5, погр. 3; 47 – Потаповка, кург. 3, погр. 8;

-

48 – Приветное, кург. 1, погр. 1; 49 – Лесопитомник, кург. 2, погр. 4; 50 – Шахтерск, кург. 9, погр. 1;

-

51 – разруш. кург. Ханженково; 52 – Тополевка, кург. 4, погр. 2; 53 – Николаевка, кург. 1, погр. 14;

54 – кург. Павловск-2, погр. 1; 55 – Короли, кург. 4, погр. 4; 56 – Красные Липки, кург. 3, погр. 1;

57 – од. кург. Перекопка V, погр. 3; 58 – Кочетное, кург. 5, погр. 7; 59 – Кочетное, кург 6;

60 – Кочетное, кург. 7, погр. 4; 61 – курган Верхняя Маза, погр. 4; 62 – од. кург. Перекопка V, погр. 4;

63 – Песочное, кург. 3, погр. 2; 64 – Покровск, кург. 9; 65 – Чулпан, кург. 3, погр. 2; 66 – Лабазы, кург. 1, погр. 2;

67 – Скворцовка, кург. 3, погр. 20; 68 – Хрящевский I, кург. 5, погр. 1; 69 – Песочное, кург. 2;

70 – Каменка, кург. 2, погр. 1; 71 – Боголюбский, кург. 3, погр. 4; 72 – Боголюбский, кург. 2, погр. 6

-

Fig. 3. Bladed tools. Artifacts of complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age:

-

1 – Novoandreevka, kurg. 3, burial 5; 2 – Aleksandrovsk, kurg. 1, burial 4; 3 , 6 – Sokolova mogila, burial 2;

-

4 – Nikolaevka (Pronskie mogily), kurg. 5, burial 2; 5 – Zaplavka I, kurg. 5, burial 9; 7 – Pologi, kurg. 1, burial 2;

-

8 – Rybinskoe, kurg. 9, burial 7; 9 – Krasnopartizansk, kurg. 2, burial 4; 10 , 11 – Tsagan-Usn VII, kurg. 4, burial 7;

-

12 – Krivaya Luka II, kurg. 1, burial 13; 13 – Kunakovskiy-2, kurg. 3, burial 3; 14 – Ipatovo-3, kurg. 2, burial 13;

-

15 – Yashkul’ I, kurg. 1, burial 2; 16 – Il’ inskiy I, kurg. 1, burial 6; 17 – Bahtiyarovka I, kurg. 32, burial 4;

-

18 – Kunakovskiy-2, kurg. 2, burial 9; 19 – Vostochnyj Manych Levyj Bereg I, 1965, kurg. 18, burial 2;

20 – Ust’-Dzhegutinskiy, kurg. 26, burial 3; 21 – Suvorovskiy, kurg. 9, burial 2; 22 – Kalinovskiy, kurg. 6, burial 4;

23 – Barannikovo, kurg. 1, burial 2; 24 – Lipetskiy (Lenino), kurg. 2, burial 2; 25 – Lipeckiy (Lenino), kurg. 2, burial 1;

26 – Filatovskiy, kurg., burial 1; 27 , 28 – Golubinskiy, kurg. 1, burial 1; 29 – Rozhdestvenno, kurg. 4, burial 1;

-

30 , 31 – kurg. Dubovyy Gaj, burial 4; 32 , 35 – Selezni-2 kurg., burial 1; 33 – Elka-1, kurg. 2, burial 1;

34 – Podkletnoe, kurg. 32, burial 1; 35 – kurg. Pervyy Plyasovatskiy; 36 – Nikol’skiy, burial 5;

-

37 – Nikiforovskoe lesnichestvo, burial 2; 38 – Tanabergen II, kurg. 7, burial 33; 39 – Maloyuldashevo I pos., burial 1;

-

40 – Nikiforovskoe lesnichestvo, burial 7; 41 – Grachevka II, kurg. 8, burial 3; 42 – Tanabergen II, kurg. 7, burial 20;

43 – Berezovaya; 44 – Utevka VI, kurg. 2, burial 6; 45 , 46 – Ilekshar I, kurg. 5, burial 3; 47 – Potapovka, kurg. 3, burial 8;

48 – Privetnoe, kurg. 1, burial 1; 49 – Lesopitomnik, kurg. 2, burial 4; 50 – Shahtersk, kurg. 9, burial 1;

51 – kurg. Hanzhenkovo; 52 – Topolevka, kurg. 4, burial 2; 53 – Nikolaevka, kurg. 1, burial 14; 54 – Pavlovsk-2 kurg., burial 1;

55 – Koroli, kurg. 4, burial 4; 56 – Krasnye Lipki, kurg. 3, burial 1; 57 – Perekopka V kurg., burial 3;

58 – Kochetnoe, kurg. 5 burial 7; 59 – Kochetnoe, kurg. 6; 60 – Kochetnoe, kurg. 7 burial 4;

61 – Verhnyaya Maza kurg., burial 4; 62 – Perekopka V kurg., burial 4; 63 – Pesochnoe, kurg. 3, burial 2;

64 – Pokrovsk, kurg. 9; 65 – Chulpan, kurg. 3, burial 2; 66 – Labazy, kurg. 1, burial 2; 67 – Skvortsovka, kurg. 3, burial 20;

68 – Hryashchevskiy I, kurg. 5, burial 1; 69 – Pesochnoe, kurg. 2; 70 – Kamenka, kurg. 2, burial 1;

71 – Bogolyubskiy, kurg. 3, burial 4; 72 – Bogolyubskiy, kurg. 2, burial 6

Рис. 4. Височные кольца в комплексах по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ

Fig. 4. Temple rings in complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age

Рис. 5. Височные кольца. Находки из комплексов по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ:

1 – Гнаровское, кург. 1, погр. 6; 2 – Андреевка, кург. 1, погр. 1; 3 – Преслав, кург. 1, погр. 13;

4 – Вел. Знаменка II, кург. 15, погр. 14; 5 – Золотаревка-3, кург. 1, погр. 4; 6 – Новопалестинский II, кург. 2, погр. 5;

7 – Сунжа, 1989, кург. 2, погр. 3; 8 – Кевюды-1, кург. 3, погр. 6; 9 – Чограй III, кург. 7, погр. 1;

10 – Ореховка, кург. 3, погр. 2; 11 – Буйвола, кург. 4, погр. 7; 12 – Светлое озеро, кург. 6, погр. 3;

13 – Степная IV, кург. 3, погр. 3; 14 – кург. Хохольский, погр. 1; 15 – Высокая Гора, кург. 1, погр. 3;

16 – Подклетное, кург. 33, погр. 2; 17 – кург. Дубовый Гай, погр. 2; 18 – Широкий Карамыш-2, кург. 4, погр. 9;

19 – Иджил III, кург. 4, погр. 1; 20 – могильник Человечья голова; 21 – могильник у Никифоровского лесничества;

22 – Потаповка, кург. 3, погр. 2; 23 – Потаповка, кург. 3, погр. 8; 24 – Илекшар I, кург. 5, погр. 3;

25 – Белозерка I кург.; 26 – Ибрагимово III, кург. 2, погр. 2; 27 – Утевка VI, кург. 6, погр. 2;

28 – Танаберген II, кург. 7, погр. 15; 29 – Танаберген II, кург. 7, погр. 17; 30 – Танаберген II, кург. 7, погр. 20;

31 – Славяногорск, кург. 1, погр. 2; 32 – Пришиб, кург. 2, погр. 18; 33 – Миньковка, кург. 8, погр. 3;

34 – Ясиновский III, кург. 1, погр. 15; 35 – Большой Суходол, кург. 4/5, погр. 26; 36 – Безыменное, кург. 4, погр. 2;

37 – Чесменка-3, кург. 2, погр. 2; 38 – Нижний Икорец, кург. 1, погр. 3; 39 – Мал. Воробцовка, кург. 1, погр. 2;

40 – Шкарин, кург. 1, погр. 1; 41 – Красные Липки, кург. 5, погр. 2; 42 – Озерки, кург. 4, погр. 19;

43 – Неткачево, кург. 16, погр. 10 ; 44 – Золотая Гора, кург. 5, погр. 7; 45 – Перекопка II, кург. 1, погр. 4;

46 – Перекопка III, кург. 2, погр. 3; 47 – Перекопка III, кург. 2, погр. 2; 48 – Красные Липки, кург. 7, погр. 12;

49 – Шляховский IV, кург. 1, погр. 6; 50 – Шляховский IV, кург. 1, погр. 1; 51 – Натальино II, кург. 4, погр. 8;

52 – Натальино II, кург. 3, погр. 1; 53 – Терновка, кург. 4, погр. 21; 54 – Бородаевка II, кург. 1, погр. 20;

55 – Покровск, кург. 15, погр. 3; 56 – Покровск, кург. 7, погр. 2; 57 – Боголюбовка, кург. 13, погр. 5;

58 – Каменка, кург. 2, погр. 1; 59 – Боголюбовка, кург. 1, погр. 31

Fig. 5. Temple rings. Artifacts of complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age:

1 – Gnarovskoe, kurg. 1, burial 6; 2 – Andreevka, kurg. 1, burial 1; 3 – Preslav, kurg. 1, burial 13;

4 – Vel. Znamenka II, kurg. 15, burial 14; 5 – Zolotarevka-3, kurg. 1, burial 4; 6 – Novopalestinskiy II, kurg. 2, burial 5;

-

7 – Sunzha, 1989, kurg. 2, burial 3; 8 – Kevyudy-1, kurg. 3, burial 6; 9 – Chogray III, kurg. 7, burial 1;

-

10 – Orekhovka, kurg. 3, burial 2; 11 – Buyvola, kurg. 4, burial 7; 12 – Svetloe ozero, kurg. 6, burial 3;

-

13 – Stepnaya IV, kurg. 3, burial 3; 14 – Hohol’skiy kurg., burial 1; 15 – Vysokaya Gora, kurg. 1, burial 3;

-

16 – Podkletnoe, kurg. 33, burial 2; 17 – Dubovyy Gay kurg., burial 2; 18 – Shirokiy Karamysh-2, kurg. 4, burial 9;

19 – Idzhil III, kurg. 4, burial 1; 20 – cemetery Chelovech’ya golova; 21 – Nikiforovskogo lesnichestva;

22 – Potapovka, kurg. 3, burial 2; 23 – Potapovka, kurg. 3, burial 8; 24 – Ilekshar I, kurg. 5, burial 3; 25 – Belozerka I kurg.;

-

26 – Ibragimovo III, kurg. 2, burial 2; 27 – Utevka VI, kurg. 6, burial 2; 28 – Tanabergen II, kurg. 7, burial 15;

29 – Tanabergen II, kurg. 7, burial 17; 30 – Tanabergen II, kurg. 7, burial 20; 31 – Slavyanogorsk, kurg. 1, burial 2;

32 – Prishib, kurg. 2, burial 18; 33 – Min’kovka, kurg. 8, burial 3; 34 – Yasinovskiy III, kurg. 1, burial 15;

35 – Bol’shoy Suhodol, kurg. 4/5, burial 26; 36 – Bezymennoe, kurg. 4, burial 2; 37 – Chesmenka-3, kurg. 2, burial 2;

-

38 – Nizhniy Ikorec, kurg. 1, burial 3; 39 – Mal. Vorobcovka, kurg. 1, burial 2; 40 – Shkarin, kurg. 1, burial 1;

41 – Krasnye Lipki, kurg. 5, burial 2; 42 – Ozerki, kurg. 4, burial 19; 43 – Netkachevo, kurg. 16, burial 10;

44 – Zolotaya Gora, kurg. 5, burial 7; 45 – Perekopka II, kurg. 1, burial 4; 46 – Perekopka III, kurg. 2, burial 3;

47 – Perekopka III, kurg. 2, burial 2; 48 – Krasnye Lipki, kurg. 7, burial 12; 49 – Shlyahovskiy IV, kurg. 1, burial 6;

-

50 – Shlyahovskiy IV, kurg. 1, burial 1; 51 – Natal’ ino II, kurg. 4, burial 8; 52 – Natal’ ino II, kurg. 3, burial 1;

53 – Ternovka, kurg. 4, burial 21; 54 – Borodaevka II, kurg. 1, burial 20; 55 – Pokrovsk, kurg. 15, burial 3;

56 – Pokrovsk, kurg. 7, burial 2; 57 – Bogolyubovka, kurg. 13, burial 5; 58 – Kamenka, kurg. 2, burial 1;

59 – Bogolyubovka, kurg. 1, burial 31

Рис. 6. Пронизи в комплексах по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ

Fig. 6. String of beads in complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age

Рис. 7. Пронизи. Находки из комплексов по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ:

1 – Новофилиповка, кург. 2, погр. 4; 2 – Керчик, кург. 17, погр. 9; 3 – Малаи I, кург. 4, погр. 4;

4 – Ипатово-3, кург. 2, погр. 34; 5 – Кунаковский-2, кург. 1, погр. 1; 6 – Кунаковский-2, кург. 2, погр. 9;

7 – Бияш, кург. 1, погр. 13; 8 – Золотаревка-3, кург. 9, погр. 13; 9 – кург. Хохольский, погр. 1;

10 – кург. Селезни-2, погр. 2; 11 – могильник у Никифоровского лесничества; 12 – Красносамарский II могильник;

13 – Малоюлдашево I пос., погр. 1; 14 – Ибрагимово III, кург. 1; 15 – Ибрагимово III, кург. 2, погр. 2;

16 – Белозерка I кург.; 17 – Золотая Гора, кург. 5, погр. 5; 18 – Натальино II, кург. 11, погр. 1;

19 – Бородаевка II, кург. 1, погр. 14; 20 – Озерки, кург. 4, погр. 7; 21 – Спиридоновский II могильник

Fig. 7. String of beads. Artifacts of complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age:

-

1 – Novofilipovka, kurg. 2, burial 4; 2 – Kerchik, kurg. 17, burial 9; 3 – Malai I, kurg. 4, burial 4;

-

4 – Ipatovo-3, kurg. 2, burial 34; 5 – Kunakovskiy-2, kurg. 1, burial 1; 6 – Kunakovskiy-2, kurg. 2, burial 9;

-

7 – Biyash, kurg. 1, burial 13; 8 – Zolotarevka-3, kurg. 9, burial 13; 9 – kurg. Hohol’skiy, burial 1;

-

10 – kurg. Selezni-2, burial 2; 11 – Nikiforovskoe lesnichestvo; 12 – cemetery Krasnosamarskiy II;

13 – Maloyuldashevo I settlement, burial 1; 14 – Ibragimovo III, kurg. 1; 15 – Ibragimovo III, kurg. 2, burial 2;

-

16 – kurg. Belozerka I; 17 – Zolotaya Gora, kurg. 5, burial 5; 18 – Natal’ino II, kurg. 11, burial 1;

-

19 – Borodaevka II, kurg. 1, burial 14; 20 – Ozerki, kurg. 4, burial 7; 21 – cemetery Spiridonovskiy II

Рис. 8. Браслеты в комплексах по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ

Fig. 8. Bracelets in complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age

Рис. 9. Браслеты. Находки из комплексов по этапам периодизации конца СБВ – начала ПБВ:

-

1 – кург. Хохольский, погр. 1; 2 – кург. Филатовский, погр. 5; 3 – Шкарин, кург. 5, погр. 2;

-

4 – Подклетное, кург. 10, погр. 4; 5 – Первомайский XII, кург. 3, погр. 3; 6 – Подклетное, кург. 17, погр. 1;

-

7 – Власовский I, кург. 16, погр. 1; 8 – Линево кург., погр. 2; 9 – Тамар-Уткуль VII, кург. 4, погр. 5;

10–12 – могильник у Никифоровского лесничества; 13–14 – могильник Человечья голова; 15 – Светлое озеро, кург. 2, погр. 2; 16 – Утевка VI, кург. 6, погр. 5 и 6; 17 , 20 – Потаповка, кург. 3 погр. 8; 18 – Утевка VI, кург. 6 погр. 2; 19 – Грачевка II, кург. 8, погр. 3; 21 – Танаберген II, кург. 7, погр. 15; 22 – Жаман-Каргала I, кург. 1, погр. 5;

-

23 – Малоюлдашево I пос., погр. 1; 24 – Линево, кург. 7, погр. 1; 25 – Мал. Воробцовка, кург. 1, погр. 2;

-

26 – Покровск, кург. 35, погр. 2; 27 – Покровск, кург. 15, погр. 3; 28 – Бородаевка II, кург. 1, погр. 20;

-

29 – Терновка, кург. 4, погр. 21; 30 – Неткачево, кург. 16, погр. 10; 31 – Красные Липки, кург. 6, погр. 1;

-

32 – Кочетное, кург. 5, погр. 7; 33 – Перекопка III, кург. 2, погр. 2; 34 – Озерки, кург. 4, погр. 19;

35 – Чесменка-3, кург. 2, погр. 4; 36 – Перекопка III, кург. 3, погр. 2

Fig. 9. Bracelets. Artifacts of complexes by stages of periodization of the Late Middle – Early Late Bronze Age:

-

1 – kurg. Hohol’skiy, burial 1; 2 – kurg. Filatovskiy, burial 5; 3 – Shkarin, kurg. 5 burial 2; 4 – Podkletnoe, kurg. 10, burial 4; 5 – Pervomayskiy XII, kurg. 3, burial 3; 6 – Podkletnoe, kurg. 17, burial 1; 7 – Vlasovskiy I, kurg. 16, burial 1;

-

8 – Linevo kurg., burial 2; 9 – Tamar-Utkul’ VII, kurg. 4, burial 5; 10–12 – Nikiforovskoe lesnichestvo;

13–14 – cemetery Chelovech’ ya golova; 15 – Svetloe ozero, kurg. 2, burial 2; 16 – Utevka VI, kurg. 6, burial 5 i 6;

-

17 , 20 – Potapovka, kurg. 3, burial 8; 18 – Utevka VI, kurg. 6, burial 2; 19 – Grachevka II, kurg. 8, burial 3;

21 – Tanabergen II, kurg. 7, burial 15; 22 – Zhaman-Kargala I, kurg. 1, burial 5; 23 – Maloyuldashevo I pos., burial 1;

-

24 – Linevo, kurg. 7, burial 1; 25 – Mal. Vorobtsovka, kurg. 1, burial 2; 26 – Pokrovsk, kurg. 35, burial 2;

-

27 – Pokrovsk, kurg. 15, burial 3; 28 – Borodaevka II, kurg. 1, burial 20; 29 – Ternovka, kurg. 4, burial 21;

-

30 – Netkachevo, kurg. 16, burial 10; 31 – Krasnye Lipki, kurg. 6, burial 1; 32 – Kochetnoe, kurg. 5, burial 7;

33 – Perekopka III, kurg. 2, burial 2; 34 – Ozerki, kurg. 4, burial 19; 35 – Chesmenka-3, kurg. 2, burial 4;

36 – Perekopka III, kurg. 3, burial 2

Рис. 10. Втульчатые крюки из комплексов конца СБВ – начала ПБВ:

1 – Садовый, кург. 4, погр.10; 2 – могильник у горы Березовая; 3 – Большекараганский, кург. 25;

4 – Медянниково, кург. 2, погр. 8

Fig. 10. Shaft-hole hooks of complexes of the Late Middle – Early Late Bronze Age

1 – Sadovyy, kurg. 4, burial 10; 2 – cemetery Berezovaya; 3 – Bol’shekaraganskiy, kurg. 25;

4 – Medyannikovo, kurg. 2, burial 8

Список литературы Преемственность и новации в металлокомплексах конца средней - начала поздней бронзы юга Восточной Европы

- Бадер О. Н., 1963. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. М.: Изд-во АН СССР. 371 с.

- Бочкарев В. С., 2017. Этапы развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы на юге Восточной Европы // Stratum Plus. № 2. С. 159–204.

- Братченко С. Н., Санжаров С. М., 2001. Рiдкiснi бронзовi знаряддя з катакомб Сiверськодонеччини та Донщини III тис. до н.э. Луганськ: Вид-во СНУ. 108 c.

- Гак Е. И., 2004. К вопросу об эволюции топоров-тесел в металлопроизводстве культур катакомбной общности // Волго-Донские степи в древности и средневековье: тез. докл. конф. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 75–79.

- Гак Е. И., 2005. Металлообрабатывающее производство катакомбных племен степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северского Донца: дис. ... канд. ист. наук. М. 389 с.

- Гак Е. И., 2007. Общее и особенное в металлопроизводстве катакомбных культур Подонцовья, Нижнего Подонья и Предкавказья // Матерiали та дослiдження з археологiї Cхiдної України. № 7. Від неоліту до

- кіммерійців. Луганськ: Вид-во СНУ. С. 95–103.

- Гак Е. И., 2011. Индикаторы металлопроизводства катакомбных культур степной зоны Предкавказья и юга Доно-Волжского междуречья // Краткие сообщения ИА РАН. Вып. 225. С. 69–87.

- Гак Е. И., 2016. Переходный период в металлопроизводстве Предкавказья и юго-востока Русской равнины на рубеже ранней и средней бронзы // Исторический журнал: научные исследования. № 6 (36). С. 760–769.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., 2007 Металлокомплекс памятников посткатакомбного горизонта Предкавказья // Археология, этнография и фольклористика Кавказа: материалы науч. конф. Махачкала: Эпоха. С. 89–94.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., Калмыков А. А., 2012. Сурьма в бронзовом веке Кавказа и юга Восточной Европы // Археологические вести. Вып. 18. С. 174–203.

- Гак Е. И., Калмыков А. А., 2013. Металлический инвентарь курганных погребений позднеямного – раннекатакомбного времени Егорлык-Калаусского междуречья // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. XI. М.: Памятники исторической мысли. С. 117–158.

- Каменский А. Г., 1990. Металлообрабатывающее производство племен Северо-Восточного Кавказа в период средней бронзы: дис. ... канд. ист. наук. М. 420 с.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. 336 c.

- Кореневский С. Н., Мимоход Р. А., 2011. Курганы позднего периода среднего бронзового века у станицы Архонской в Северной Осетии. М.: ИА РАН. 127 с.

- Красильников К. И., Тельнова Л. И., 1993. Исследование кургана у с. Преображенное на реке Красная // Древние культуры Подонцовья. Вып. 1. Луганск: Ред.-изд. отдел облуправления по печати. С. 91–125.

- Кузнецов П. Ф., Мочалов О. Д., Хохлов А. А., Энтони Д. У., 2018. Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ. Самара: Изд-во СГСПУ. 195 с.

- Кузьмина О. В., 1992. Абашевская культура в лесостепном Волго-Уралье. Самара: Изд-во СПГИ. 128 с.

- Кузьмина О. В., 2000. Металлические изделия и вопросы относительной хронологии абашевской культуры // Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации). СПб.: Европ. Дом. С. 65–134.

- Кузьмина О. В., 2002. Украшения абашевской культуры // Проблемы археологии Евразии. К 80-летию Н. Я. Мерперта. М.: ИА РАН. С. 157–174.

- Купцова Л. В., 2016. Срубная культура Оренбургского Предуралья (по материалам погребальных памятников): автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб. 21 с.

- Липецкий курган – памятник элиты доно-волжской абашевской культуры, 2016. Воронеж: Новый взгляд. 160 с.

- Литвиненко Р. А., 1995. Памятники покровского типа на Северском Донце // Археологические вести. № 4. C. 73–82.

- Литвиненко Р. О., 2006. Поховання культурного кола Бабине з металевими ножами // Донецький археологічний збірник. Вип. 12. Донецьк: Вид-во Дон. ун-ту. С. 32–61.

- Литвиненко Р. О., 2009. Культурне коло Бабино (по матерiалам поховальних пам’яток): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киїv. 32 с.

- Литвиненко Р. О., 2016. Пізній етап дніпро-донської бабинської культури // Донецький археологічний збірник. № 20. Вінниця: Вид-во Донецьк. ун-ту. С. 7–43.

- Лопатин В. А., 2014. Начало эпохи поздней бронзы на севере Нижнего Поволжья. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 293 с.

- Матвеев Ю. П., 1998. Катакомбно-абашевское взаимодействие и формирование срубной общности // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 11. Доно-Донецкий регион в эпоху средней и поздней бронзы. Воронеж: Изд-во ВГУ. С. 8–21.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. Материалы спасательных археологических исследований. Т. 16. М.: ИА РАН. 568 с.

- Мимоход Р. А., 2018. Вольско-лбищенская керамика в погребальных комплексах: культурные маркеры или маркеры в культурах? // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 20, № 3. С. 223–233.

- Мимоход Р. А., 2021. «Загадочные» сидячие захоронения бронзового века в Волго-Уралье // Российская археология. № 3. С. 52–66. DOI: https://doi.org/10.31857/S086960630016285-2

- Мимоход Р. А., Гак Е. И., Хомутова Т. Э., Рябогина Н. Е., Борисов А. В., 2022. Палеоэкология – культурогенез – металлопроизводство: причины и механизмы смены эпох в культурном пространстве юга Восточной Европы в конце средней – начале поздней бронзы // Российская археология. № 1. С. 20–34. DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606322010159

- Пряхин А. Д., 1976. Поселения абашевской общности. Воронеж: Изд-во ВГУ. 167 с.

- Сергацков И. В., Дьяченко А. Н., Клепиков В. М., Кривошеев М. В., Балабанова М. А., Перерва Е. В., Яворская Л. В., Борисов А. В., Демкин А. В., Демкина Т. С., Удальцов С. Н., Хомутова Т. Э., 2012. Курганы бронзового века в излучине Дона (опыт комплексных археологических и естественнонаучных исследований). Волгоград: Изд-во РАНХиГС. 160 с.

- Синюк А. Т., Матвеев Ю. П., 2007. Среднедонская катакомбная культура эпохи бронзы (по данным курганных комплексов). Воронеж: Изд-во ВГПУ. 220 с.

- Ткачев В. В., 2007. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюб. обл. центр истории, этнографии и археологии. 384 с.

- Черных Е. Н., 1976. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. М.: Наука. 302 с.

- Черных Е. Н., 2013. Феномен Западноазиатской (Евразийской) металлургической провинции // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН. С. 386–400.

- Эрлих В. Р., Гак Е. И., 2020. Древнейшие оловянные бронзы на Северо-Западном Кавказе. Новые данные // Восток (Oriens). Вып. 5. С. 36–53. DOI: https://doi.org/10.31857/S086919080011449-0